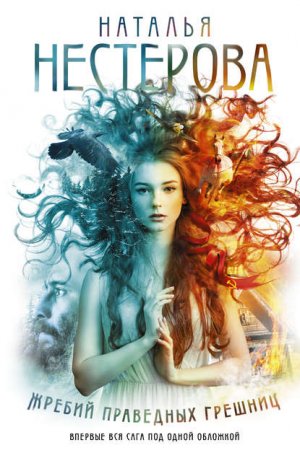

Жребий праведных грешниц (сборник) Нестерова Наталья

© Н. Нестерова, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Книга 1

Сибиряки

Российское могущество прирастать будет Сибирью.

М.В. Ломоносов (1763)

Сибиряки отличаются душевными особенностями: они умны, любознательны, предприимчивы.

Екатерина Великая

Сибирь совсем не Россия. Россия сама по себе, а Сибирь сама по себе.

П.И. Небольсин, русский этнограф, историк, экономист (1848)

Россия, пожалуй, возродится Сибирью. У нас остаются дураки, а сюда едет сметка, способность.

И.А. Шестаков, Управляющий Морским министерством (1886)

Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы и счастливейшей землей.

А.П. Чехов (1890)

…У них [у сибиряков] чрезвычайно, до болезненности, развито тщеславие и какая-то своеобразно-буржуазная и притом дурного тона практичность.

Т.И. Тихонов, корреспондент «Русского вестника» (1897)

Назови мне такое место в мире, где в 25 раз больше людей, исполненных подлинного героизма, любви к свободе, образованных и умных! Такое место в мире – Сибирь!

Марк Твен. «Том Сойер за границей»

Сибиряки – особый тип людей (преимущественно русских), обладающих сибирским характером: сильные, выносливые, трудолюбивые, гостеприимные, демократичные, добрые, щедрые, толерантные, с хорошими адаптационными способностями, любящие мороз и зиму. <…> Все русские сибиряки имеют более крупные размеры по сравнению с русскими европейской части страны.

Энциклопедия Сибири

Часть первая

Омская область, 1923 год

Анфиса

Степан ужинал затемно. Домашние три часа назад встали из-за стола. Работники ушли отдыхать в свою каморку. В горенке находились мать с отцом, брат с женой да младшая сестренка. Степану прощались и опоздания, и неучастие в хозяйственных работах. Степан – власть, председатель сельсовета.

Хлебной корочкой Степан подобрал остатки еды в тарелке. Мать терпеть не могла эту его привычку босяцкую, приобретенную то ли когда со старателями в тайге промышлял, то ли когда служил в Красной армии. Степан поднял голову и застыл на секунду – будет мать его отчитывать или стерпит? Промолчала.

Прежде чем отправить хлеб в рот, Степан сказал:

– Сватов засылайте. Жениться буду.

Руки матери, Анфисы Ивановны, непроизвольно дернулись, но она не всплеснула ими, сложила на груди. Марфа, жена младшего брата Петра, уронила оловянную чашку, и та гулко покатилась в угол. Марфа давно, тихо, безответно любила Степана. Отец, Еремей Николаевич, отложил в сторону доску, на которую переводил рисунок оконного наличника. Петр дурашливо загоготал. Младшая сестренка, тринадцатилетняя Нюраня, подскочила к Степану, радостно смеясь, пристроилась сбоку, обхватила за талию. Нюранин детский смех был чист и уместен, а гогот Петра нелеп и досадлив.

– У, халда! – прикрикнула Анфиса Ивановна на невестку. – Не ты наживала, не тебе колотить!

Оловянная чашка расколоться не могла, и свекровь ругала Марфу для порядку и для того, чтобы получить передышку, осмыслить негаданную радость. Только радость ли? Степану почти тридцать лет, и жениться мать его давно принуждала. Но у сына был один ответ:

– Еще погуляю.

– Погулялка сотрется, – злилась мать.

И подыскивала ему невест, одна другой краше и справней. Ту же Марфу взять – Степану предназначалась, да он наотрез воспротивился. За Петьку сосватали – грех был бы такую работящую девку упускать. Двух батраков уволили, как Марфутка в дом пришла. А Степа, из старательской таежной артели вернувшись, в красноармейцы подался, Колчака бил, потом бунт крестьянский подавлял. Слава Господу, живой вернулся и без ранений. Опять-таки при власти оказался. Хотя пользы для семьи от его власти – как с воробья сала.

Ничего поделать с большаком – так у них старших сыновей называли – Анфиса не могла. Степан не Петька, который по родительской указке жил, а своего ума хватало только сопли подтереть. Степан – мужик самостоятельный, могутный и телом, и нравом, и словом. Его через колено не сломаешь, сам кого хочешь сломает.

– И кто ж тебе глянулся? – спросила мать. – Кому сватов засылать?

– К Прасковье Солдаткиной.

Анфиса Ивановна вспыхнула, точно ей нанесли страшное оскорбление. Рот открыла, а слова не шли, язык не слушался. Огляделась по сторонам в поисках поддержки: муж молчит, только нахмурился слегка, Марфа сгорбилась над тазом, посуду моет, лица не видать, Петька головой мотает – как бы осуждает, но и радуется одновременно, хочет посмотреть, как большаку на орехи достанется. Нюраня испуганно к брату прижалась, он ее по голове гладит, успокаивает.

– Еремей Николаевич! – хрипло потребовала от мужа вмешаться Анфиса Ивановна.

Он только плечами пожал, взял доску и продолжил наносить рисунок. Еремей не боялся криков жены, но не любил ее воплей. А громы метать по каждому поводу и без повода – под настроение – Анфиса была мастерица.

Вот и теперь она, голос обретя, разорялась:

– Спасибо, сыночек! Низкий поклон за большую честь! Порадовал! Перед людьми не стыдно! Ты кого в дом вознамерился привести, окаянный? Доходягу шклявую, ни кожи, ни рожи, голытьбу распоследнюю…

– Мамаша! – предостерегающе поднял руку Степан.

– Что мамаша? Затем тебя мать в муках рожала, чтобы ты позорил ее перед обчеством? Нашел невесту, на которую последний пропойца не позарится! Долго искал, сыночек. А то ехал бы сразу в Омск, там в богадельне убогих, да калеченых, да умом тронутых тысчи, промеж них получше Параськи нюхлой кого отыскал бы!

Степан еще раз погладил по голове сестренку, встал и направился к двери. У порога обернулся:

– От желанья сердца женюсь, а не по вашим буржуйским представлениям.

– Не смей мать похабными словами обзывать! – зашлась в крике Анфиса Ивановна. – Дубина стоеросовая! Окрутила его ушлая девка, хочет за наше богатство покорыстоваться…

Но сын ее уже не слушал. Хлопнул дверью, в сенях надел тулуп, натянул шапку и вышел на улицу.

Гнев Анфисы Ивановны занялся, как дрова в печи, разгорался в полную мощь, требовал выхода. Оглядевшись по сторонам, Анфиса Ивановна выбрала в жертвы Марфу, принялась обзывать ее и винить в грехах надуманных, несуществующих. Марфа покорно, свесив руки вдоль тела, опустив голову, стояла у печи, а потом вдруг простонала горько, прижала к лицу фартук и разразилась плачем, неприлично громким. Все застыли от неожиданности и удивления. Марфа уткнулась лбом в печную стенку и плакала навзрыд. Из-за чего? Если свекровь ругает невестку, за дело или без дела, – это нормально и привычно. Для того и свекровь, чтобы учить молодуху. Слезы невестки – тоже в обычае. Только невестка должна плакать тайно, схоронившись от чужих глаз, а вот так выть положено, только получив известие о покойнике, преставившемся родном человеке. Выплеснуть горе, а потом во второй раз на похоронах зайтись в горестном плаче. А когда баба по каждому поводу мокроту разводит – это дурной характер и плохое воспитание, изнеженность. Потому что слезы – от себяжаления, а в крестьянском быту никому не нужна работница, которая своими обидами тешится.

– Ты чего? – растерялась Анфиса Ивановна. – Ополоумела?

– А ну цыть! – подал голос Еремей Николаевич и стукнул деревяшкой по лавке.

Было непонятно, кого он приструнивает – разбушевавшуюся жену или рыдающую невестку. Марфа бочком, по печной стенке скользнула в их с Петром комнату. Следом туда шмыгнула Нюраня. Петр удивленно пожимал плечами и при этом продолжал подгогатывать. Все ему весело.

– У! Турка! – обругал Еремей Николаевич жену.

Значит, на нее осерчал. Сердце у Еремы доброе, хоть и ленивое. Ему тишь нужна, чтобы со своими деревяшками возиться, а посторонние или родные люди со своими горестями, да и с радостями, только докука.

Турками в селе звали род Анфисы Ивановны. Когда-то ее предок привез в тамбовскую деревню с войны жену-турчанку. Смуглая, чернявая, глаза как угольки, нос ключиком – чисто птица галка. Может, она по национальности и не турчанкой была, а бессарабкой или албанкой, или с арабских земель – кто ж знает. Но басурманка – точно. Крестили Аксиньей, а звали все Туркой. Православной веры сердцем Турка не приняла, под сарафан штаны ситцевые поддевала, русской речи толком не усвоила, в церкви стояла, точно кол проглотила, деревянной рукой крестилась. Зимой мерзла до трясучки. Турке, конечно, приписали и дурной глаз, и колдовство-ведовство. Туркина корова молока давала по ведру в день, хотя Турка никогда положенных обрядов с буренкой-кормилицей не совершала. Или свои басурманские приговоры втайне шептала? Если у кого-нибудь скот хирел и подыхал, грешили на Турку как на ближайшего и очевидного виновника падежа. Неизвестно, как сложилась бы ее судьба – за гибель скота могли и жизни лишить, – но Турка умерла третьими родами, истекла кровями. На следующий день преставились и новорожденные близнецы. У крестьянок редко двойни бывали, а у Туркиных потомков с постоянством рождались и с таким же постоянством умирали, крестить не успевали. Это тоже был знак басурманской крови, по общему мнению. Первыми родами и у Анфисы двойня была – маленькие синюшные девочки размером с цыплят, суток не прожили.

В крестьянской среде не хуже, чем в дворянской, помнят, кто какого рода-племени, до пятого колена предков перечислят. Прапрадед был косым, у праправнука глаза правильно смотрят, а все равно Косым кличут. Пришлые же, вроде Турки, про которых ничего не ведомо, были обречены на подозрительность и недоброжелательство.

После Турки остались двое детей, мальчик и девочка, Анфисина бабка. Их тамбовская деревня была казенной, то есть крепостной, но царю принадлежащей. Прадед, Туркин муж, как отставной солдат получил вольную, и его потомство, соответственно, тоже. Это не добавляло любви к Туркам. Правда, вскоре, еще до общей отмены крепостного права, вольную получили все. В жаркий и ветреный июльский день деревня сгорела до последней сараюшки. Дикий пожар не пощадил пашню и лес. Правительство не бросило крестьян, а переселило на берега реки Иртыш.

О трехлетнем пути в холодную и страшную Сибирь Анфиса знала из рассказов бабушки Феклы. На тракте дежурные избы стояли только в казенных деревнях, где имелось Общество – местная сельская власть, которой вменялось кормить путников, но еда была скудной, и на всех не хватало. В помещичьих деревнях пропитание можно было получить лишь за работу или Христа ради. Бабушку – тогда ей семь или десять годков было – посылали побираться, она ходила просить кусочки, а брат Вовка отказывался нищенствовать, но отбирал у нее, не успевала донести мачехе, тяте и младшей сестренке, которая уже от второй, русской, жены родилась. Почему-то бабушке более всего запомнилось, как Вовка отнимал у нее скудное подаяние и самолично съедал его торопливо и жадно – точно щенок бродячей собаки.

Анфиса помнила деда Владимира: чернявый, как все Турки, худой, длинный – огробистый. Шуткуя, он сгребал в кучу малолетних внучат и внучатых племянников со словами: «Не улов, да на ушицу эти мальки сгодятся!» – поднимал их и делал вид, что хочет в котел бросить. Ему было уж за семьдесят, а в длиннющих костляво-жилистых руках сохранялась железная хватка. «Мальки» с криком вырывались, рассыпались по земле и неслись наутек. После смерти родителя, прадеда Анфисы, Владимир стал главой рода, взял на себя ответственность за всех потомков, следил, чтобы помогали друг другу, и сам работал истово до смертного часа. Однако бабушка Анфисы, как само собой разумеющееся принимавшая служение Владимира семье, нет-нет да и кривила рот: «Вовка-то, когда в Сибирь шли, сам не побирался, а у меня Христа ради кусочки поданные отбирал. И сжирал!»

Было это и осталось в туркинской породе: они признавали только те авторитеты, которые сами определили. И еще: в каждом человеке, сколь бы ни было безупречным его поведение, находили изъян, слабость, чувствовали потаенность какого-то давнего греха и смотрели на всякого с характерным туркинским прищуром – я-то знаю, от меня не укроешься.

Сибирь оказалась не такой уж страшной. Летом жара была не слабее тамбовской, а зима хоть и наступала рано, но держалась крепко, без оттепелей и слякоти. Зимой часто светило яркое солнце, и в безветренную погоду деревня с заснеженными домами, лес с вековыми соснами и елями выглядели сказочно. А самое главное – земли в Сибири было сколько хочешь, сколько сумеешь поднять и обработать. Староста распоряжался: «Бери от сосны до того места, где сорока летит». В России, на Тамбовщине, у многих и хлева-то не было, корову в избе доили, кур на крышу запускали кормиться соломой.

Крестьян определили на поселение в излучине Иртыша, на месте давно покинутого, вросшего в землю, обветшалого казачьего форпоста, названия которого никто не помнил. Деревенька же стала носить имя Погорелово. Версий происхождения названия насчитывалось три, потомки о них спорили, хотя на самом деле просто совпали несколько обстоятельств и каждая версия была правдивой. Во-первых, они были погорельцы. Во-вторых, расселились по горе, пусть и не высокой, густо заросшей лесом, и называлась она незамысловато – Гора. В-третьих, губернский чиновник Кузьма Митрофанович Погорелов сыграл столь значимую роль в судьбе тамбовцев, что увековечивание его памяти в названии – слабая плата за великие благодеяния.

Погорелов не был типичным царским столоначальником, то есть бездушным бюрократом, казнокрадом и кровососом. Он в чиновники попал из горных инженеров. Это совершенно особая каста отчаянных русских покорителей Урала и Сибири, бессребреники, которым хоть и полагалось потомственное дворянство, да мало кто им воспользовался. Семьями такие люди обзаводились редко, наследников не имели, надрывались в непосильном труде, усталость снимали известным способом – с помощью вина. Умирали, не перевалив и за сорок прожитых лет. У Погорелова не было правой руки, левой ноги и одного глаза. Вроде бы пострадал на аварии в шахте. Однако поговаривали, будто конечности ему отрубил и глаз выколол купец, с женой которого Погорелов путался. Но, если поразмыслить, купец-то совсем другую часть тела отсек бы греховоднику. Так или иначе, двадцатипятилетний чахоточный калека мириться с инвалидностью не хотел и на пенсию уходить не желал, добился, чтобы его пристроили на мелкую чиновничью должность в губернаторстве. И ему даже предоставили хлебное место – надзирать за переселенцами. Но благодетели сильно просчитались, понадеявшись получить со своего ставленника доход. Суматошный, крикливый, взрывной и заполошный Погорелов и не подумал набивать собственные и благодетельские карманы. Его главный «прынцып» был таков: «Всё по закону государеву!» То есть что переселенцам положено, то вынь да положь. Вице-губернатору делалось дурно, когда в его кабинет врывался одноногий, кривой, немытый и дурно пахнущий, в мятом грязном мундире Погорелов и с ходу начинал вопить про государевы указы, которые «всякая подлая вша под хвост себе норовит засунуть». Кузьма Митрофанович, отчаянный сквернослов, в присутствии начальства все-таки не матерился. Под единственной рукой у него был костыль, в пальцах – бумаги. Во гневе ему требовалось жестикулировать, тогда он зажимал бумаги зубами и размахивал костылем в воздухе. Бубнил при этом так, что речей было не понять, но становилось жутко. А еще случалось, его сотрясал неукротимый кашель. Потеряв равновесие, Погорелов падал на пол, корчился, прибегали коллежские асессоры, поднимали его, кровавая пена изо рта брызгала на документы… Вице-губернатор был согласен на все и даже на большее, только бы не видеть подобных представлений.

Кузьма Митрофанович с подопечными «томбашами» вовсе не церемонился и не относился к ним как добрая нянюшка к любимым дитяткам. Самым ласковым его обращением было «холопы безмозглые». Насквозь больной калека, он стрелял единственным глазом вслед каждой красивой бабе. Преставился от чахотки, успев обеспечить переселенцам надежный старт. Для казны это была мелочь, для крестьян – жизненная потребность. Семенной материал, скот, инструменты, оборудование для кузни, мельницы – все это позволило им уже на пятый год выбраться из землянок и начать возводить крепкие дома.

В нескольких поколениях погореловские бабы вставляли имя Кузьма в поминальные записки об упокоении. Многие уж и не знали, кто такой этот Кузьма, но бабушка и мама велели поминать – знать, рай небесный этот человек заслужил.

Через десять лет от начала поселения в Погорелове возвели храм, и деревня стала селом – центром прихода. По любым меркам, это было очень скоро и говорило о том, что люди здесь обосновались всерьез и надолго, из тамбовских погорельцев они превратились в погореловцев-сибиряков.

Анфиса родилась в 1871 году, когда минули лихолетья поднятия целины и произошло расслоение на крепкие хозяйства, середнячков и голытьбу. Первичное расслоение происходило исключительно по деловым признакам. Работящие семьи со сметливыми хозяевами во главе рвали жилы и выбились в богачи; те же, кто не трудился на пределе возможностей или сметкой не обладал, по меркам среднерусской деревни были кулаками, а по сибирским стандартам – середнячками. Три коровы, пять лошадей – какое такое великое богатство? Лодыри и лишенцы – потерявшие кормильцев – составили низший слой, голытьбу. Последних было немного.

Анфисины детство и юность пришлись на время стремительного наращивания богатства, когда о тяжести первых сибирских лет остались только предания и каждый год приносил умножение достатка. Туркины считались одной из самых зажиточных семей в Погорелове, у отца Анфисы имелось три сотни голов скота и тысячи пудов хлеба в амбарах. В туркинском потомстве, за редким исключением, вроде нежизнеспособных близнецов, были крепкие, здоровые дети. Вырастали могутными, что парни, что девки, широкими в кости, сильными и до работы злыми. Все, как по шаблону, с густым непролазным черным волосом, с темно-карими глазами и носатые. У расплодившихся потомков фамилии были разные, но Турок угадать можно было безошибочно. Басурманская кровь, смешавшись со славянской, давала устойчивые признаки, поглощая и растворяя новые вливания.

Всем женщинам-Туркам приписывали способности к ведовству, хотя ни одна из них ведовством никогда не занималась. Анфиса не была исключением. Она знала о лечебных травах не больше, чем любая другая деревенская женщина, приговоров-заговоров не сотворяла. Но при случае могла припугнуть враждующую соседку:

– Гляди, Манька! Плюну на твою корову!

И шла Манька на попятную, боясь, что останется корова яловой, то есть не беременной, корми ее задаром, или ногу подломит, или, хуже того, подхватит болезнь дурную, весь домашний скот перезаразит, в общее стадо их не допустят. С Фиской-Туркой лучше не связываться.

Однако славы бабы сглазливой Анфиса ой как не желала. Поэтому вела себя хитро. Сглаз, он же порча, как известно, – это похвала. Похвалила сглазливая баба ребятенка – он орет ночи напролет. Доброе слово девке сказала – у той ячмень на глазу вскочил. Анфиса не раз намекала, а то и прямо заявляла, что в ее воле сглазить, а захочет – полдня хвалить будет на большую пользу в дальнейшем.

Анфисе нравилась власть над людьми, льстило, когда ее боялись, то есть уважали. Но было нечто, чего страшилась сама Анфиса. Она обладала необъяснимым даром предчувствовать смерть или выздоровление больного человека. Посмотрит на хворого, рукой его погладит, и внутри голос зазвучит: «Не жилец!» или «Выкарабкается!». Это был даже не голос, а какое-то понятие, вдруг вспыхнувшее знание. Анфиса никому про свои прозрения не рассказывала, но все и так знали, что она кончину или исцеление видит. В селе такие способности не утаишь. Лечить Анфиса не любила. Все эти травки-муравки, притирки-растирки требовали кропотливости и внимательности. Анфиса же была масштабной натурой, с размахом. Большим хозяйством руководить – это для нее, тем паче что муж большей частью на отхожем промысле пребывает.

К Анфисе Ивановне обращались за помощью в безвыходном положении. Болеет взрослый или ребенок, а на дворе межпогодье: река не стала, зимнего пути нет, на дороге грязь по колено – не то что до земского врача в сорока верстах не доберешься, в соседнюю деревню к знахарке не доползти. И бежали к Анфисе, в ноги падали, умоляли. Она шла, хмурая и злая, потому что страшилась собственного дара, особенно если внутреннее знание плохой приговор вынесет. Суеверно боялась, что умирающий ее саму на тот свет утянет, как в воронку засосет. Она входила в дом, приближалась к беспамятному больному, брала его за руку, и если внутри вспыхивало: «Не жилец!» – тотчас уходила, бросив на прощанье:

– На все Божья воля.

Если же она чувствовала, что хворь отступит и человек поправится, мгновенно становилась добрее и мягче. Приступала к «лечению» – брызгала святой водой и читала молитвы, иных способов врачевания она не знала. Но что хорошо понимала – родных нужно занять, чтобы бегали, суетились, хлопотали, бездействие для них хуже пытки. А поскольку все известные приметы еще до прихода Анфисы были уже истолкованы, обряды выполнены, народные средства применены, Анфиса выдумывала новые. Она хорошо разбиралась в человеческой натуре и была не лишена своеобразного чувства юмора, если и имевшего отношение к смеху, то к недоброму, отчасти издевательскому.

Одной матери достаточно было сказать:

– Перебери овес, из самых крупных зерен кисель свари, по ложке дитятку давай. Только смотри, самые крупные зерна! Из мелких не поможет.

И сидела мать, мешок за мешком овес перебирала. Успокаивалась, верила – Анфиса ведь никогда не ошибается. Вон у Федора Лапотника спину колесом скрутило, ни сесть, ни встать не мог, на крик кричал от боли. Так Анфиса сказала, что ему надо душегрейку из собачьей шерсти связать и чтоб обязательно от дюжины собак шерсть была. Жена и дети Федора по всем дворам носились, кобелей вычесывали. Помогло!

К обычаям и обрядам в крестьянской среде относились как к непреложным законам, смысла которых понимать не требовалось, а исполнять следовало неукоснительно. И все-таки некоторые обычаи-ритуалы, привезенные из Центральной России, в Сибири упрощались, скукоживались.

Перед первым весенним выгоном скота тамбовская крестьянка поутру священнодействовала в хлеву с вербными веточками, сохраненными с Вербного воскресенья. Бабушка Анфисы, простоволосая, босая, в нижней рубахе, закончив обряды в хлеву, выходила во двор, оседлывала палку и скакала на ней кругами. Потери единственной коровы-кормилицы или коня боялись больше чумы. Про чуму только слыхали, а голод всегда стоял на пороге. Но в Сибири скота было много. На дальних пастбищах у Анфисы более ста голов кормилось. До революции, конечно. Простоволосой по двору она не скакала, но в день первого выгона вместе с другими бабами приносила подарки лесным хозяевам. Шли в лесок за пастбищем, выбирали деревце, клали под него хлеб, сахар, завернутые в тряпицу, и приговаривали: «Вот вам гостинец, примите мою коровушку, напоите, накормите и вечером домой отправьте». Обратно в деревню следовало идти вприпрыжку, как бы изображая скачущее животное. К сорока годам Анфиса располнела, и рысью передвигаться ей было тяжело. Подскакивая, мысленно бранясь, думала: «Не иначе как эту иноходь придумала пересмешница вроде меня».

Приезжие удивлялись, что в Погорелове псины не кудлатые, а гладко расчесанные, точно девки молодые, которые с непокрытой головой бегают. А это по Анфисиному «рецепту» бабы впрок собачью шерсть заготавливали и между собой обменивались, чтобы набрать от многих кобелей. Крестьянская работа тяжела, спины надрываются – без надежного лечения не обойтись. И никого не останавливало то, что сибиряки вслед за староверами прежде считали собаку грязным животным и шерстью ее «морговали» (брезговали).

С молодости Анфиса была грубоватой, неуклюжей, отчасти мужеподобной. Не певунья, и танцевала, как солому в глину утаптывала. Лицо красивое, но будто из твердого дерева вырезанное – прочно и навеки. Сказок, былин и быличек она не знала да и не любила, как не любила все непонятное, вроде нравоучительных притч – их мораль казалась Анфисе столь примитивной, что закрадывалась мысль, будто от ее понимания ускользнуло что-то важное. Словом, это была натура не поэтическая, женщина, твердо стоящая на земле. Единственной ее уступкой непонятному и недоступному – другому взгляду на мир – стал муж Еремей.

Еремей

Отец Еремея Медведева был из чалдонов – коренных сибиряков, чьи предки поселились за Уралом еще до похода Ермака. Как и отец, промышлявший охотой и рыбалкой, Еремей не жаловал крестьянского труда. Мать происходила из состоятельной семьи тамбовских переселенцев, но была хроменькой – в детстве упала, сломала ногу, кость срослась криво, и без палки мать не передвигалась. Незавидную невесту сосватали за чалдона – спасибо, что взял. Богатое приданое быстро проели, зверья и рыбы – добычи отца – хватало свести концы с концами. Подросшего Ерему мать загоняла на крестьянские работы палкой – била своей клюкой. Кроме Еремы-большака у матери еще трое по лавкам сидели, мал мала меньше. Ереме было восемь лет, когда отец не вернулся с охоты. «Медведь в лесу задрал», – так говорили о пропавших в тайге. Заботу о семье, потерявшей кормильца, взяли на себя дед с бабкой, мамины родители. Жить стали лучше, сытнее, но подневольно. Их не попрекали куском хлеба или обновками, хотя всегда давали понять – из милости живут. Это шло не от душевной черствости или жадности. Крестьянские дети должны с пеленок знать: всякий достаток и богатство приходят благодаря тяжелой работе. А если ты к работе ленив или сирота, то получаешь из милости. За милость надо быть благодарным. Неблагодарный человек хуже колодника. Ссыльным каторжникам, которых гнали через село, оставляли за заборами еду и старую одежду. Те дрались за эту христианскую милостыню и никогда не благодарили.

Смышленый Ерема быстро научился читать и складывал в уме большие числа, умилял богомольную бабку тем, что мог за вечер выучить длиннющий псалом. Но работы, на которые привлекали детей (гусей пригнать, дрова сложить, воды скоту наносить), выполнял из-под материнской палки, норовил улизнуть. Сбежит в лес, найдет корягу, лишнее уберет, отполирует, и глядь – получился старичок с котомкой. Угольком на доске почиркает – вылитый петушок зарю горланит. Все эти таланты в предстоящей Еремею жизни (мать инвалидка и трое младших братьев-сестер, которых придется содержать, дед-то с бабкой не вечны) были бесполезны. Однако дед уступил просьбам десятилетнего внука и отпустил его учеником в плотницкую артель. За это мудрое решение Ерема навсегда остался благодарен деду. Больше, чем за хлеб-соль для сиротинушек.

Первые годы в артели были тяжелы. Сибирское лето коротко – чтобы с подрядами справиться, трудиться надо от утренних сумерек до вечерних, на сон пять часов приходится, не больше. Мужики в артели не мать родная. Та хоть и кричит, но любя, и палкой лупит понарошку, не больно. А мастер или любой из плотников-столяров за малейшую задержку двинет по башке – на три метра улетишь. Покалечить не покалечат, но весь в синяках будешь. Ничему Еремея специально не учили, азов не объясняли. Умный – сам скумекает. Глупый – так и останется на «дай-принеси». В артели те парни, что на побегушках, особо придирчивы и дерутся больно. Ерема был умный и упрямый, главное – рукастый. Мастер это заметил, около себя ставил, запретил уж очень сильно и часто ученика пинками воспитывать. С тринадцати лет Ерема помогал резчику по дереву, потому что без лекал помнил узор наличников. В пятнадцать ему вздумалось сочинять свои мотивы, за что он был сначала жестоко порот – «не тебе, сопляку, вековечное мастерство поганить», – а потом мастер его придумки ловко вплел в свою работу. Заказчикам ведь всегда хочется противоположного: и чтоб как у людей, и чтоб лучше.

Кроме дерева, породы которого, их плоть и душу чувствовал тонко, Еремей любил всяческие механизмы. Его завораживало устройство часов, швейных машин, не говоря уж о сеялках и валяльных станках. Он подсмотрел в одной деревне у переселенцев-хохлов устройство ткацкого станка, позволявшего ткать полотно тонкой и прочной выделки, зимой сделал такой же матери. Она вначале руками махала – не хочу, не буду, глупости все это! За станок села и учиться принялась от стыда: кто в дом зайдет, увидит сына-большака за станком – засмеет. Потом десятки раз вслух и мысленно благодарила Еремея, когда за ее полотном очередь выстроилась. При ее хромоте сидячая работа была спасительным облегчением. Бабы-соседки с поклоном приходили: не построит ли для них Ерема такой же станок? Опять-таки уважение, редкое по ее вдовому состоянию.

Ерема еще два станка сделал, а потом охладел:

– Пусть сами мастерят, образец перед глазами.

Это он про деревенских мужиков говорил. И никакие посулы, привлекательные цены не могли заставить Еремея переменить решение. Если он к чему-то терял интерес, то необратимо. Снова вернуться к пройденному соглашался, только когда это пройденное можно было изменить кардинально, неожиданно.

Во время зимнего домашнего пребывания его часто звали чинить маслобойку, или молотильную машину, или амбарный замок, приносили запаять сломавшиеся сережки или треснувший оклад иконы. В Еремее признавали умельца, но никто не видел в нем выдающейся личности. У Еремы Медведева был серьезный недостаток – оторванность от земли, с малолетства пребывание на отхожем промысле. Кроме того, в селе любой справный мужик – на все руки мастер. Иными словами, каждый все умеет, но что-то умеет лучше других. Игнат в конской сбруе сметлив – подлатает, новую покупать не надо. Петр зимние сани, которые набок заваливаются, в одном месте подстрогает, в другом подобьет – птицей летят по снегу. Зинку приглашают, когда для особых гостей караваи пекут, у нее на опару рука легкая, а у Татьяны – на посадку рассады овощей. Мать Анфисы могла точно предсказать, околеет заболевшая скотина или выздоровеет, забивать или погодить. Анфиса потом с людьми то же самое умела, но и ту и другую просить – наплачешься, только в крайности придут.

Летом 1888 года Еремей находился дома, потому что ранил руку и она загноилась. Из артели не отпустили бы – и с одной рукой найдется занятие, но тут бабушка преставилась. Дед, за которым никогда не замечали особой любви к жене, вдруг лицом перекосился, и нога у него отнялась. Стал точно ребенок плаксивый, все искал и звал бабушку. Шкандыбал с клюкой на пару с матерью, у которой опухли и сильно болели суставы. Дядья и тетки Еремы уже присматривались-примеривались к разделу родительского наследства. Мать написала слезное письмо Ереме, а следом его мастеру: пусть сыночек приезжает, без большака ее семейству, деткам-сироткам полная погибель. Ерему отпустили.

Сушь в то лето стояла небывалая, дождей с начала мая не было. На заливных лугах обычно к первому покосу сочная трава выше колена поднималась, ей хватало влаги в напитавшейся водой земле. Но солнце, палившее как перед концом света, сожгло зеленя. Первого покоса не случилось, во второй обязательно нужно было убрать и сохранить чахлую траву, иначе скот погибнет. Стало ясно, что потребуется перестроить привычный календарь работ, что, как только ляжет первый снег и скот уйдет с подножного корма, начнется массовый убой. Нужно было рассчитать количество корма на число скота, который следует оставить, выбрать из него самый продуктивный, договориться с купцами заранее о цене на убой, продать прошлогодние излишки зерна по выгодной цене, потому что в России тоже засуха, оставить семенной фонд и запас, а сбывать его уже по небывалой цене ранней весной.

В любые времена есть малое число удачников, которые после кризиса становятся богаче, и большое число неудачников, которые становятся беднее. Зависит от умения думать, считать, соображать.

– Сображай! – тыкала мать клюкой в Ерему. – Кроме тебя некому. Я с детишками при батюшке отдельным домом, но сестры с братьями уже навострились. Всё заберут, подметут, а мы опять в приживальщиах. Ерема! Христом Богом умоляю! Не дай нам худой доли!

– Что вы, мамаша, лишнее говорите?

– Лишнее? Вот смотри! – Она задрала подол и показала свою ногу – уродливо кривую, с пухлыми красными суставами, со вздувшимися синими венами. – Как болит, только я знаю. Даже Бог не знает, иначе не допустил бы таких страданий. Все ради вас, ради детишек!

– Я-то при чем? – глядел в сторону пораженный Ерема. – Я что могу?

– Дедушка тебя наследником признает. Дедушка скажет, при всех скажет, я его подговорю. Но тут, Ерема, или пан или пропал, как ты распорядиться сумеешь. Зима идет!

Ерема невольно посмотрел в окно. Во дворе было пекло. Куры, точно дохлые, валялись в тени, сомлевшие дворовые собаки, как подстреленные зайцы, лежали кверху пузом, раздвинув лапы.

На сенокос выходила вся деревня, от мала до стара, дома оставались только немощные, кто не мог передвигаться. Траву сбривали в неугодьях, в перелесках – везде, где можно было найти хоть клок. Работать под палящим солнцем было до одурения тяжело: перед глазами плыло, тело саднило; одежду, пропитавшуюся соленым потом и задубевшую, прокусывали оводы и слепни, тучей кружившие вокруг косарей. А молодым-холостым что жара, что стужа – все нипочем. После работы водили хороводы до утренней зари. Костров не разжигали: за открытый огонь могли не просто на казенный суд – к исправнику – отправить, а выгнать с позором из села. Разойдутся после гулянки, пару часов прикорнут и снова на покос. В обед, перекусив, замертво падали, спали в тенечках крепко, пинками только разбудишь, когда снова на поле выходить.

В тот день были «помочи» – по решению общины заготавливали сено для лишенцев, семей, не имевших кормильцев. Обычно женщины-вдовы за сено батрачили, но в этот год никто сеном расплачиваться не станет, весной оно будет на вес золота. Расплачиваться не стали бы, а выйти на помочи – святое дело. Еремей, временно однорукий, трудился вместе с женщинами и девушками, ворошившими сено. В послеобеденный отдых Еремей оказался рядом с Анфисой – в чахлой тени березок, на которых от жары высохли и скрутились листья.

Анфиса, набросившая на лицо сетошник – редкого плетения холстину для защиты от комаров и мошек, – плавно погружалась в блаженный сон, когда услышала:

– Красиво!

Она сдвинула с глаза сетошник. Рядом лежал Еремей Медведев и глядел в небо.

– Чего красиво? – спросила Анфиса.

– Небо и облака.

Он лежал на спине, помахивал веточкой, отгоняя гнус и глядя с восхищением прямо перед собой.

Анфиса этим летом часто смотрела на небо – не появится ли долгожданное грозовое облако, не прольется ли дождь. Но что красивое можно увидеть на небе? Оно же всегда над тобой. Красивыми бывают наряды, украшения, свадебные караваи, украшенные резьбой прялки – словом, то, что сотворено человеком. А небо выбеленной голубизны, по которому плывут редкие белые облачка? Ничего особенного.

«Дурак!» – хотела сказать Анфиса, но почему-то только фыркнула:

– Чего там красивого?

– Облака – как заготовка для лепнины. Я в городе видел лепнину на домах, из материала гипса. Красиво. Вот бы взять облако и сделать из него колонну или балясину или посадить на крышу…

– Дурак! Кто же облако достанет?

– Никто, – вздохнул Еремей. – Это я просто так, мечтательно.

Анфиса повернулась на другой бок, но сон пропал. Было почему-то тревожно, непонятно. Анфиса не любила непоняток. Еремей, конечно, с придурью, как все мастеровые, которые на отхожем промысле, испорченные отлучкой от дома и от крестьянской работы. Но какое ей дело до Еремея или облаков? Мало ли на свете умалишенных, которые на небо смотрят и улыбаются блаженно? Однако непривычное теснение в груди не проходило, Анфиса снова развернулась к Еремею:

– Ты чего не спишь? Думаешь, как до облаков допрыгнуть?

– Они еще похожи на пирожны. Это как пряники. Я в Омске видел в хлебной лавке. Пирожны походят на твердые облачка, точно эти, – ткнул он в небо, – снизу подбиты, плоские, а сверху кудрятся, только цветом не снежные, побурее. Я приказчика спросил, он сказал, делается из яичных белков, сбитых в пену, потом сахар, до муки толченный, прибавляется, и все в печи обжигается. Вкусно, наверное.

Мужику говорить о стряпне стыдно. Мужики не входят в куть – закуток у печи, где готовится еда, – там хозяйничают только женщины. А Ерема, не краснея, рассказывает, как чудо-пряники делаются. Анфиса собралась сказать, что думает о мужиках, которые в казаны нос суют, но не успела.

Еремей поднялся:

– Жарко, пойду искупаюсь.

– Ты это… – замялась Анфиса, – руку не мочи.

– Не буду, – улыбнулся Еремей.

Просто улыбнулся – как всякому, а не лично Анфисе, которая привыкла к улыбкам-похвале, к восхищению.

Анфиса твердо знала, что она первая красавица, что, помани она парня, тот побежит как наскипидаренный. Уже три раза к ней сваты приходили. Один ссыльный дядечка из благородных даже назвал Анфису царь-девицей. А тут про облака-лепнину-пряники Ерема говорил будто сам с собой, а не чтоб на нее впечатление произвести. Она к нему с вопросами, то есть с интересом – должен был хвост распушить, а он купаться ушел. Анфису невнимание Еремея задело, но он был все-таки не единственным, на кого ее чары не действовали, и уж никак не выгодной партией.

Вечером солдатки и вдовы, которым заготавливали сено, по обычаю накрыли благодарственное угощение. На поляне расстелили холсты, расставили закуски, бутылки с наливкой для баб и самогон для мужиков. Анфиса подгадала как бы невзначай оказаться рядом с Еремеем. Он держался просто и с Анфисой, и с беременной бабой, что сидела по другую сторону от него, разговаривал одинаково вежливо. То есть никак не оценил счастья находиться рядом с самой завидной сельской невестой.

Отступив от своего правила не выказывать первой интереса, Анфиса спросила Еремея:

– Хороводить придешь?

Это замаскированное приглашение было высшим комплиментом, на который когда-либо расщедривалась Анфиса. Но Еремей ответил на вопрос прямо и коротко:

– Недосуг.

Анфиса вспыхнула, беременная баба захихикала, а Еремей, не заметив своей бестактности, продолжал жевать пирог с рыбой.

Оскорбленная Анфиса решила выкинуть его из головы – подумаешь, нашелся королевич! Обглодыш! Чтоб его клеймило! Однако от мыслей о Ереме избавиться не получалось, крепко зазнобил ее мастеровой мечтатель. Анфиса жила как в чаду, но и в хитрости: караулила Ерему, чтобы невзначай с ним встретиться, прокладывала маршруты мимо его дома, на вечерках и гульбищах вертела головой – не покажется ли мучитель ее души. Не показывался. Любовь принесла Анфисе не радость и веселье, а сердечную тоску и страдание. Долго страдать она не умела, да еще и перспектива пугала: уедет Еремей в артель, а она что же? С тоски чахнуть будет?

Пришла как-то поздно ночью после гулянки злая и решительная, растолкала спящих родителей, огорошила:

– Замуж хочу! Пусть Еремей Медведев меня сватает.

Мать с отцом спросонья хлопали глазами. До них не сразу дошла возмутительность Анфисиного требования.

Женили молодых, когда приходил срок. Почти как сводили скотину – по беспокойному поведению коровы, овцы, свиньи или козы точно видно, когда ее следует покрывать. То есть наблюдали за самками, а племенные самцы были вечно наготове. С молодежью наоборот. Чудит парень, озорничает, к солдаткам бегает – пора женить. А девка не корова, которая десять-двенадцать часов расположена к быку, а потом лягается. Девка никуда не денется, девку не спрашивают, когда ей замуж хочется, могут и в двенадцать лет, от кукол оторвав, просватать, коли есть выгода. Хотя, конечно, если девка долго томится, может в подоле принести. При всех вариантах самой девке замуж проситься и мужа выбирать – неприлично.

Анфиса была дочкой незаласканной, но балованной. Заласканная – ленивая, а Анфиса трудилась до седьмого пота. Однако требовала, чтоб у нее были самые лучшие украшения, одежда, обувь. И не домодельные, а обязательно фабричные, городские. Даже на работы Анфиса поверх рубахи надевала не паневу, телогрею или душегрею, а «парочку» – юбку с кофтой. Если Анфисе чего-то хотеось (новую блузку из тафты, с застежкой под горло на жемчужных пуговичках и с воздушными петельками), то родителям было проще удовлетворить ее желание, чем терпеть в доме злую Анфису, чья властность постепенно набирала силу, и уж кроме батюшки никто ей слова поперек не мог молвить.

Мать с отцом поначалу испугались: вдруг девка не убереглась – тяжелая, на сносях? Но Анфиса только фыркнула в ответ на подобные домыслы. Тогда ей стали пенять, что, мол, стыдно девушке замуж проситься.

– Языком не мелите, и никто не прознает, – ответила Анфиса.

Ей справедливо указывали на то, что Еремей Медведев – партия незавидная. Мастер-то он, конечно, мастер, без куска хлеба не останется, но его приработки ненадежные. Расплачиваются с мастером продуктами, скотиной, полотном или деньгами. Чтобы хорошо расплатились, надо иметь понятие и сметку. Отсыпят тебе сто пудов зерна, а оно порченое; скотину пригонят, а она хворая. Деньги, понятно, большую силу имеют, но все-таки бумажки, в рот их не положишь. Полные закрома, своими руками обеспеченный достаток – надежнее. Мастер дома почти не живет, а хозяйство держится, только если твердой рукой управляется.

– Не дури! – подвел итог батюшка, полагая, что убедил дочь. – Ишь, вылупилась самосваха! Найдем тебе справного жениха.

– Мне, окромя Еремея, другой не нужен. Не просватаете за него – сбегу или утоплюсь!

По решительному виду Анфисы было понятно – сбежит или утопится. Эту девку не остановишь, коль вожжа под хвост попала. Анфисе в тот момент и самой казалось, что ради Еремея она способна на любой подвиг. Хотя интерес к странствиям ее никогда не посещал и мир за околицей деревни не очень-то интересовал. Утопиться она никогда бы не осмелилась – вода в Иртыше холодная, да и глубины Анфиса боялась. Но выглядела дочка и правда решительно.

Родителям ничего не оставалось, как подчиниться ее капризу. Хромой Медведихе через третьих лиц дали понять, что если ее сын посватает Анфису, то получит согласие. Мать Еремея была на седьмом небе от негаданного счастья. И сам Еремей понимал, что жениться надо. Если у него будет своя семья, дедушкино наследство станет законным – одно дело отписывать имущество холостому внуку, иное – молодоженам. Больной матери нужна помощь; деду, младшим сестрам и брату – пригляд. Но остаться в деревне, крестьянствовать Еремей не желал.

Он уже познал соитие с женщинами. Первый опыт, когда артельщики повели его к веселым, то есть продажным, бабам, вызвал только рвотные ощущения: вонючие пьяные тетки, годившиеся ему в матери, беспамятные, пускавшие слюни и извергавшие ветры… Еремей хотел было наплевать на возможные насмешки артельщиков и навсегда отказаться от посещения веселых баб. Но однажды его прошибла жалость к одной из лишенок. Потасканная, со следами былой красоты на опухшем от пьянства лице, с неизвестно от кого прижитыми уродливыми детьми, покрытыми коростой золотухи, она топила свою горькую долю в вине, губила жизнь яростно и отчаянно. Еремей неожиданно испытал к ней сильное влечение, потерял голову, не замечал ни вони, ни грязи. Потом повторялось: разберет жалость – и мужицкая сила просыпается. Еремей внутренне мучился: «Что ж я? Крокодил паскудный?» (Один подрядчик как-то ругался: «Я вам не крокодил зареванный». Еремей потом выяснил у подрядчика про крокодила: животное в заморских странах, вроде Змея Горыныча из бабушкиных сказок. Когда крокодил крокодилицу покрывает, плачет от жалости.)

Это внутреннее бичевание было в ряду многих других мучений, которые, всегда тайно для окружающих, терзали Еремея. Он страдал, потому что не мог воплотить свой замысел в дереве, потому что материал капризничал, не поддавался, не раскрывал своих секретов; страдал, потому что не мог разгадать задачи некоторых маленьких деталей в часовом механизме; он хотел бы писать картины, но не ведал секретов того, как закрепляются краски на холстине; он восхищался природой, мечтал ее перещеголять и подозревал, что этого никогда не получится. Тайные демоны сомнений, борений и несбыточных желаний никогда не покидали Еремея. И не было человека, которому он мог рассказать про этих демонов. Из-за внутренних борений Еремей часто выглядел вялым, примороженным, безразличным к тому простому и земному, что составляло интерес жизни других людей.

Анфиса в качестве жены была не хуже и не лучше других девушек – ко всем Еремей был одинаково равнодушен. Но ему было приятно услужить матери, которую перспектива породниться с Турками буквально вылечила – даже ноги стали меньше болеть. Такой радостной мать Ерема никогда не видел. Пусть потешится старушка.

Чтобы не оскандалиться в постели с молодой женой, Еремею нужно было за что-то ее пожалеть. Однако царь-девица Анфиса никак не вызывала жалости. Еремей и так и сяк кумекал: мысленно называл невесту заводной деревянной куклой, которой, бедняжке, недоступна красота Божьего мира, – не выходило, не возникало желания взять Анфису. До последнего боялся, что опозорится. Только после застолья, когда их проводили на брачное ложе, когда увидел испуганные глаза жены, ее руки, стиснувшие ворот сорочки на груди, расслабился: получится!

Анфиса не поняла его слов: «Эх ты, милая моя крокодилица!»

Муж и потом повторял про крокодилицу, перед тем как начать пихаться. Анфиса допытывалась, про кого это он. Еремей уходил от ответа.

На словах Анфиса сотню раз прокляла свое замужество и супруга, которого вечно дома не было, а все хозяйство на ней. Но в сердце никогда не жалела о своем выборе. Малохольный Еремей, бесчувственный к важным событиям, вроде пожара в сеннике, чуть не погубившего все хозяйство, и не по-мужицки распустивший слезы, когда умерли дочери-близнецы, не заботящийся о достатке, но способный три часа разглядывать ветку папоротника, остался для Анфисы загадкой, таинством, близким и одновременно далеким созданием, которое она не умела понять и тайно признавала это свое неумение, и дорожила им больше, чем собственным счастьем. Анфиса всегда поддерживала у окружающих мнение о том, что супруг любит и жалеет ее. Обновками и гостинцами, которые он привозил по ее списку, хвасталась перед соседками. И врала, что муж регулярно бьет ее.

Ерема никогда не поднимал руку на жену, хотя ее упреки и наставления досаждали ему подчас отчаянно. Сыновей он наказывал, когда уж набедокурили так, что ни в какие ворота, дочери-шалунье мог погрозить пальцем.

По деревенским представлениям, если муж не бьет жену – стало быть, не любит ее, без внимания оставляет. При этом мужики-изверги, часто колотившие, увечившие супружниц, вызывали осуждение, которое было связано не только с жалостью к бабе – злобный муж всем недюж, то есть вспыльчивому человеку, распускающему кулаки по любому поводу, нет доверия ни в чем. Староста наказывал буяна денежным штрафом или работами. С другой стороны, те, кто вовсе «не воспитывал» жену, особенно в первые годы брака, уважением тоже не пользовались. Воспитание сводилось к наказанию за малейший проступок. Хлеб в печи подгорел, на пашню баба припозднилась, ребенок кричит как прищемленный – за все молодуха получит. А если ее не наказывать, возьмет волю, станет голос подавать – блажить шумно, до крика, или нудняво, докучливо. Испортится натура у бабы, потом не исправишь себе же на горе.

Именно так и случилось с Анфисой. Но как она ни доводила мужа, как ни провоцировала отходить ее вожжами, оттаскать за косы, Ерема не поддавался.

– Заткнись, – просил он. – Ты ж не скотина, что только палки боится, а человек водушевленный.

– Сам ты вдушевленный! – кипятилась Анфиса. – Ловко устроился, от хозяйства отвернулся, дома гостишь, на стороне прохлаждаешься. Я тебе третий день толкую – венцы у колодца сгнили, не сегодня-завтра обвалится колодец. А ты что? Вот что ты, Еремей Николаевич, до обеда делал? Веточки рассматривал! Чего их рассматривать? В лесу их видимо-невидимо!

– Рассматривал, как листочки к ветке крепятся.

– Дурак блаженный! – заходилась от возмущения Анфиса. – Это кому сказать! Это засмеют!

– Хоть и говори, – отмахивался Еремей, – мне без волненья.

В отличие от жены Еремей был равнодушен к мнению окружающих. Его собственный внутренний мир был столь велик, противоречив, мучителен, что в мире внешнем его трогало лишь то, что каким-то образом задевало реалии мира внутреннего. Анфиса ставила себе в заслугу, что мытьем и катаньем заставила-таки мужа отремонтировать, перестроить дом и хозяйственные постройки.

– По твоему владению, – говорила она, – люди судят, что ты за мастер. Хорош плотник, у которого баня сгнила и хата покосилась.

Но не настырность жены, а возникшее желание выстроить идеальную усадьбу подвигло Еремея взяться за дело. Да и надо было чем-то заниматься во время домашнего пребывания – не вникать же в мелочные, однообразные, тупые, повторяющиеся хозяйственные проблемы. С ними Анфиса прекрасно справлялась. Начни Ерема помогать, жена мгновенно превратит его в неразумного подмастерья, будет учить, попрекать в доброте, в непрактичности – словом, сядет на шею и поскачет с гиканьем. А пока же ей на мужнину шею никак не забраться – соскальзывает.

Дом

От деда Ереме достался дом-крестовик на подклете из выдержанных бревен лиственницы тридцати с лишним сантиметров в диаметре. Сруб, разделенный двумя пересекающимися капитальными стенами (поэтому «крестовик»), с подклетом, в котором находились погреб и хранилище овощей, стал основой нового дома, неузнаваемо перестроенного. Ерема присоединил по две комнаты с каждой стороны, и с фасада теперь на улицу смотрели четырнадцать больших окон, простенки между которыми были уже самих окон. Про сибиряков говорили, что у них повышенная любовь к солнцу и свету. Это точно про Ерему. Окна были с двойными стеклянными рамами, со створками для летнего проветривания и с желобками для стока талой воды. Дом без ставен – что человек без глаз. И «глаза» Ереминого дома в обрамлении массивных наличников с вырезью были чудно хороши. Они перекликались с резным карнизом по фронтону, с галерейкой с точеными балясинами над окнами, балкончиком и перильцами. Со стороны двора Ерема добавил большие сени во всю стену и крыльцо на бревенчатом подрубе с пятью ступенями, перилами и балясинами. В подклете теперь были комнаты для работников.

Двор делился на чистый, передний, и грязный – задний, скотский. Оба двора Ерема застелил по земле тесаными бревнами и плахами во всю площадь, хотя обычно хозяева ограничивались проходами-дорожками от ворот до крыльца и до амбара. На подворье у Анфисы всегда был порядок, ее справедливо называли «обиходка» – чистоплотная женщина.

На переднем дворе по периметру располагались постройки. Амбары (по-сибирски – «анбары») стояли на вертикальных столбцах, для поддува и защиты от мышей. В одном анбаре хранилось зерно в специально оборудованных сусеках. Анфиса годами не видела дна своих сусеков, потому что урожаи были отменными и всегда делался расчет на неблагоприятный год. В других анбарах стояли лари для муки и круп, мешки с льносеменем, деревянные кадки, выделанная кожа, холсты, сундуки с одеждой для себя и для работников и многое, многое другое, необходимое для автономной, закрытой жизни, какую по большей части и вели сибиряки.

Свою мастерскую Ерема сделал просторной и светлой. К ней примыкали навесы для хранения теснин, бревен и другого материала. Далее следовали невеликие сапожная, пимокатная (где делали, «катали», зимнюю обувь – пимы) и бондарная мастерские. Эти ремесла Ерема не любил, ими занимались нанятые работники. Рядом с домом находилась летняя куть (кухня), в которой грели воду в больших объемах на пойло животным, варили скотское хлебово. Погреба под домом не хватало: Анфиса всегда хранила припасов как на полк или на пять неурожайных годов. Поэтому был построен, точнее – выкопан, дополнительный погреб со входом из летней кути. Дом стоял на хорошем месте, и отводить грунтовые воды большой заботы не составляло. К завозне – помещению с большими воротами, где хранились сани, телеги, лошадиная упряжь, – подводил широкий настил для въезда. Никому не приходило в голову украшать ворота завозни или скотского пригона, а Ерема даже их с обводкой пропильной резьбы сделал.

Баню испокон веку строили у реки и топили по-черному, считая ее «более паркой». Банную утварь никогда не использовали в доме, потому что известно – нечисть, вроде леших и ведьмаков, любит в бане тешиться, пока хозяев нет. Ерема баню устроил между передним и задним дворами, как пряничный домик оформил. Вода грелась не в бочке, в которую бросали горячие камни, а в железном коробе внутри печки. На чердаке бани стояли два чана с водой, хитро по трубам циркулировавшей в печку и обратно. Анфиса поначалу яростно ругалась на попрание устоев: баня во дворе – это стыд и привлечение к дому темных сил. Но Ерема знай себе строил и строил, отмахиваясь от ее угроз схватить топор и к такой-то матушке порушить грешное творение. Но потом Анфиса оценила удобство. Баню топили если не каждый день, то через день. Анфиса сама любила париться, считала, что баня возвращает силы, не терпела козлиного духа от работников и вонючих за стол не пускала. По установке хозяйки один из работников никогда не отлучался со двора, следил за печами, любым открытым огнем, содержал в порядке противопожарный инвентарь – ларь с песком, бочки с водой. Страшнее пожара, способного превратить семью в нищих лишенцев, ничего не было.

На заднем дворе находились конюшня, стаи для скота, овин, рига для сушки снопов, молотильня и другие рабочие помещения. Зимой оба двора были защищены от непогоды: их покрывали жердинами, опирающимися на вертикальные столбы с развилками. Сверху бросали сено, которое постепенно уходило на корм скоту. Столбы-опоры Ерема тоже украсил – сделал в виде толстых витых веревок. Он не терпел художественно не оформленных долговечных предметов, на которые постоянно натыкается взгляд. Даже если их не видят посторонние люди, предметы должны радовать глаз.

Внутри дома, поддавшись моде, Еремей оштукатурил и покрасил спальные комнаты, но не одноцветно, а с рисунком под разные трафареты. В одной из комнат даже решил собственную живопись на стенах вывести. Не получилось. То есть по его разумению не получилось. Анфиса, когда увидела жар-птиц и длинномордых зубастых змей (крокодилов с крокодилицами, по Ереминой задумке) в буйно зеленом лесу сказочных деревьев, задохнулась от тщеславия – такого ни у кого нет! Однако Еремея его работа разочаровала – все соскоблил, заново оштукатурил, покрасил розовым, по потолку пустил голубой орнамент.

В горнице хозяин от модностей отказался, покрыл стены досками «красного леса» – смолистой сосны, долго выдержанной в специальных условиях. Она перестала «плакать» смолой, была отполирована до зеркальной гладкости и, когда в окна било солнце, хрустально светилась, играла. «Где такой кедр раздобыл?» – удивлялись гости.

Зажиточные крестьяне мебель старались покупать городскую – гнутые стулья, кровати с металлическими шишечками, шкафы для посуды, кованые сундуки. Особая гордость – музыкальный замок на сундуке. Еремей всю мебель сделал сам: кровати с высокими резными изголовьем и изножьем, буфет на три отделения, украшенный орнаментом в виде папоротниковых листьев, опоясывающих диковинный фрукт виноград (все принимали его за россыпь клюквы), лавки со спинками в виде борющихся змей и орлов, сундуки.

Анфиса своими сундуками гордилась. Массивные и объемные, благодаря ажурной резьбе они выглядели легкими, как шкатулки. Их никогда не закрывали накидками. Еремей же, в очередной раз приехав домой и глядя на свое произведение, сказал, что сундуки похожи на кладбищенские тумбы. Он бы их выкинул или отдал кому-нибудь, но Анфиса насмерть встала, не позволила вынести из дома такую красоту. Еремей ограничился тем, что приладил на сундуки музыкальные замки. Всю зиму ковырялся, чтобы научить замки разным мелодиям.

Постройка усадьбы имела начало, но конца у нее не было. Еремей не торопился и работал в охотку, а без охотки мог неделями не брать в руки инструмента. Анфиса жила в обстановке вечного ремонта. Для Еремея стройка была творчеством, он чувствовал себя созидателем вроде Отца Природы, который постепенно выращивает цветок, листочек за листочком, лепесток за лепестком. Если что-то получается плохо, Отец забраковывает создание, цветок засыхает, гибнт, не дав семян, а на следующий год появляется росток нового. Анфисе подобные выкрутасы были недоступны и противны. Взялся строить – построй, а не переделывай то, что надежно и прочно. «Некрасиво? Кто сказал? Тебе так кажется? Перекрестись и работай дальше. Да не над воротами анбара! Кому их видно? Не ломай, ирод! Тьфу! До смерти моей не закончишь…»

С другой стороны, Анфиса гордилась тем, что на ее дом бегали смотреть как на диковинку, что проходившие замедляли шаг, любуясь, что исправник и другое городское начальство предпочитало ночевать в ее доме, а не у старосты, что ссыльный художник устраивался за воротами на скамеечке и зарисовывал ее дом, баню. Поначалу Анфиса гнала художника, суеверно боясь, что бородатый парень в бабьей поддевке сглазит хозяйство. Но художник пообещал написать ее портрет и обещание выполнил. Рисовал он масляными красками на холстине, натянутой на раму. Сходство уловить художнику не шибко удалось, возможно, потому, что позировать Анфисе было непривычно, высидеть на одном месте несколько часов у нее терпения не хватало. Но портретом она осталась довольна – фигура получилась строгая и солидная. Еремей очень сокрушался, что не удалось пообщаться с художником – того погнали дальше по этапу, когда Еремей был еще в летнем отходе. Для портрета Еремей сделал резную раму, повесили его напротив зеркала, которое тоже было оформлено в багет. Анфиса чуть не лопалась от гордости – теперь у них как в благородных боярских домах. Еремей посмеивался, тыкая пальцем в портрет, в его отражение в зеркале и в жену:

– Везде ты. Кругорядь Турка.

Сыновья помогали отцу в строительстве, но по приказу. Особого рвения к столярству и резьбе не выказывали, талантов отцовских не унаследовали. Из всех детей только у маленькой Нюрани проглядывался художественный интерес. Она могла часами сидеть, наблюдая за инструментом в руках отца, радостно хлопала в ладошки, когда из дощечки рождалось деревянное кружево. Но тут Анфису подстерегала другая напасть.

Анфиса за косы драла дочь:

– Не смей отца ни о чем просить! Не отвлекай!

Но науку девочка долго не помнила, ластилась к Ереме:

– Тятя, сделай куколку! И кроватку для нее, и шафоньерчик, и столик с лавочками!

Еремей бросал работу и занимался глупостями – вырезал игрушки. Когда Нюране было пять лет, на месяц отложил дела, хотя баня была не покрыта тесом, а дожди уже начались. Ерема построил для дочери маленькую, размером в три собачьих будки, избушку с детской мебелью. Избенка, конечно, вышла загляденье. Но какой от нее толк? Одно баловство, потакание дочкиным капризам.

Однажды Ерема привез детям гостинец – настоящие пахучие яблоко и грушу. Фрукты эти сибиряки видели только на картинках в книгах, да еще бабушка Анфисина рассказывала про сады на Тамбовщине. Анфиса съесть яблоко и грушу детям не позволила, хотя дочка рыдала, а муж злился. Фруктами Анфиса перед соседями хвасталась, пока яблоко не ссохлось, точно кизяк, а груша не сгнила.

Так они и жили, во многом не совпадая: Ерема считал, что все надо попробовать, на себе испытать, самому знание, удовольствие или разочарование получить, а для Анфисы главным было сохранить лицо перед окружающими, пустить им пыль в глаза, удержать первенство в негласном соперничестве деревенских баб. Ерема трудился под настроение, а у Анфисы поблажек не было – рожала, нянчила детей, вела большое хозяйство, хоронила Ереминых деда и мать, поднимала его братьев и сестру, женила и выдавала их замуж. Она не знала отдыха, покоя в мыслях.

Анфиса не была склонна к сожалениям о прошлом и в будущее смотрела без страха. Все эти бабьи «кабы по-другому сложилось…» или «а ежели не ровен час…» терпеть не могла. Прошлого не изменишь, а про будущее только Богу известно. Она походила на человека с абсолютным слухом, который не поет и не музицирует, но невольно кривится, когда кто-то фальшивит. Потому что у нее случались предчувствия. Редкие, они ни разу не обманули. Связаны были со смертью – родителей, брата и сестры. Это не было то знание, которое возникало, когда она касалась болеющего человека. Родители накануне смерти никаких тревог не внушали; с братом, который утонул в реке, и с сестрой, заболевшей грудной сухоткой, Анфиса несколько лет не разговаривала, считала, что ее обошли при разделе наследства. Предчувствие возникало неукротимо, как тошнота, и никогда не было конкретным – с каким именно человеком случится беда.

Осенью 1914 года Анфиса как-то проснулась с ощущением страшной потери. Думала, сон плохой приснился, тут же забылся, только эхо от него осталось, сейчас растает. Но ощущение не проходило, крепло. Это было оно, проклятое предчувствие. А вскоре долетела весть, что война с германцем началась и объявлена мобилизация.

Анфиса очень боялась потерять большака Степана. Она бы руки дала себе отрубить, глаза выколоть, только бы сохранить жизнь любимцу и продолжателю рода Степушке. Анфиса уговорила чалдона-промысловика, который еще Ереминого отца помнил, взять Степана в артель, увести в тайгу, чтобы носа в деревню не казал, пока она сигнал не даст.

Двадцатилетний Степан, конечно, хорониться не желал и рвался на войну. И Анфиса, неслезливая, гордая, суровая мать, упала в рыданиях перед сыном на колени. Голосила, била головой об пол, ногтями царапала лицо. На ее крики прибежали работники, сын Петр и дочка Нюраня – Анфиса никого не стыдилась. По ее лицу текли слезы и смешивались с кровью, а она все молила и молила сына. Степан перепугался, стал мать поднимать, она вырывалась, снова падала и заклинала…

Вырвала-таки у сына обещание на год в тайгу уйти. Где год, там и три.

Работники у Анфисы всегда были не из болтливых. Соседкам про царапины на лице говорила – кыса (кошка) подрала. И все прислушивалась к себе – уйдет ли страшное предчувствие. Ушло.

Тревожась о сыне, Анфиса про мужа забыла. Думала: старый, под пятьдесят лет, не призовут. Однако Ерему забрили в солдаты. На фронт он не попал – по дороге заболел тифом, ссадили его в Самаре и в госпитальный тифозный барак для умирающих бросили. Но Ерема выжил, стал поправляться и потихоньку чинить-ремонтировать госпитальное хозяйство. Начальник госпиталя его приметил и оставил служить санитаром. В семнадцатом году скинули царя, и началось брожение. Ерему политические страсти не занимали. Выхлопотал отпуск домой, уехал и не вернулся.

Настали лихие времена. Думали: война, на которую забрали самых сильных мужиков, – временное испытание, а это было только начало, и смуте не виделось конца. Подросшие деревенские парни вместо плуга и косы взяли в руки винтовки и ушли воевать, кто за белых, кто за красных, за большевиков, за колчаковцев. Степана после трех лет таежного промысла никакими силами удержать дома было нельзя. Он боялся еще одной материнской истерики и настроил себя решительно – не поддаваться ей. Однако мать только скривилась презрительно:

– В умники попал, а из дураков не вышел.

Еремей называл Степана непонятным Анфисе словом «пролетарий», во время их споров она переводила взгляд с сына на мужа, силясь понять, о чем ведут речь и на чьей стороне правда.

– Значит, пролетарии всех стран, соединяйтесь? – насмешливо спрашивал Еремей. – А крестьяне чего ж не соединяйтесь? Или купцы? Или мастеровые люди?

– Пролетарии – главный класс, движущая сила революции, – отвечал Степан.

– Видел я этих пролетариев. Спаси бог от такой движущей силы. И на что тебе революция нужна?

– Для всеобщего равенства, справедливости и счастья.

– Вот конкретно в нашем селе, – не отступал отец, – с кем равенства желаешь? С Данилкой Сорокой, с Петькой Игнатовым и с Афоней Плюгавым?

Это были распоследние пьяницы и лодыри.

– Я мыслю не про конкретное наше село, а во всемирном масштабе, за счастье всего человечества.

– Что тебе известно про человечество, шишкобой, лесной бродяга? Дальше Омска мира не видел, а в благодетели записался. Хочешь через оружие и кровь людей счастливыми сделать? А у них спросил, что им счастье? Нельзя насильно, под дулом или на аркане тянуть людей в Карлой Марксой придуманную благодать.

– Можно! – упорствовал Степан. – Лекарь, например, больно человеку делает, но для его же последующего здоровья.

– Лекари тоже разные бывают, я их три года наблюдал. Знаешь, как говорят? У каждого доктора, мол, есть свое кладбище пациентов. Гробы только успевай строгать. Так что ты разберись, сынок, не на погост ли людей тянешь. Да и сам на нем не окажись.

– Уже разобрался!

– Ну-ну. Хороши были волосы, да отрубили голову…

В молодости Еремей несколько лет работал под началом артельного мастера, который знал сотни поговорок, на каждый случай жизни, и откликался ими на любой чих. Память у Еремея была отличной, и пословицы-поговорки он легко запомнил, а со временем и сам стал вставлять их в речь. Не потому, что хотел прослыть краснобаем, а потому, что пословицы – это веский, непререкаемый аргумент. Недаром ведь молвится: пословица не судима. И еще народная мудрость всегда оказывалась к месту, чтобы поставить точку в спорах, вести которые Еремей не любил.

Его мастерство было хорошо известно в губернии, подрядчики соревновались, чтобы заполучить Медведева в артель. Спокойный, уравновешенный, малопьющий Еремей Николаевич никогда не торговался за копейку, легко осваивался в любом коллективе, не устраивал ссор, не входил в группировки, от любой смуты держался в стороне, а его работа вызывала восхищение. Если при нем обижали ребенка или женщину, он мог скрутить пьяного дебошира или выкинуть на улицу. Но если он проходил мимо дома, где тот же дебошир лупил детей или жену, то Еремей именно проходил мимо – не заглядывал, не вмешивался. Он отказывался работать с негодным, сырым материалом, и никакая денежная выгода не могла его подвигнуть на брак. Но когда другие ставили рамы из непросушенной древесины, которую через год винтом поведет, он смотрел на это спокойно.

В самарском госпитале вместе с двумя выздоравливающими солдатами Еремей починил водопровод, наладил канализацию, залатал крышу, переложил печи на кухне и еще десяток мелких работ выполнил. Он построил красивую беседку возле барака, в котором жили врачи и сестры милосердия. Теперь они могли в редкие минуты отдыха пить чай на свежем воздухе. Когда не хватало персонала, Еремей не чурался грязной санитарской работы – выносил из операционной тазы с ошметками кровавой плоти, мыл лежачих больных и перестилал им постели, отвозил покойников в морг. Его любили врачи и сестры, не хотели отпускать, главный врач умолял вернуться после отпуска.