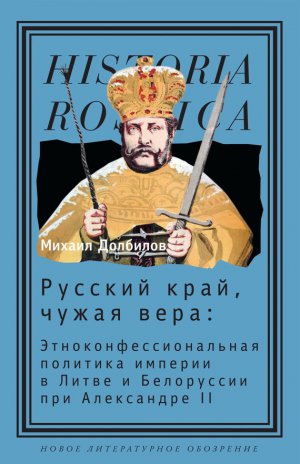

Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II Долбилов Михаил

Читать бесплатно другие книги:

Познакомиться с богатым человеком не так-то и просто, потому что эти люди не ездят в общественном тр...

Разумеется, количество друзей у каждой женщины вовсе не ограничивается количеством, вынесенным в заг...

Как часто женщина не думает о последствиях своих речей и поступков, которые она совершает, будучи в ...

Трудно ли обольстить мужчину? «Нет ничего проще», – скажет одна; «Пустяки», – ответит другая; третья...

Вы никогда не замечали, что мужчины и наши домашние питомцы имеют много общего? Они требуют своеврем...

В этой брошюре известный петербургский сексолог и психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий И...