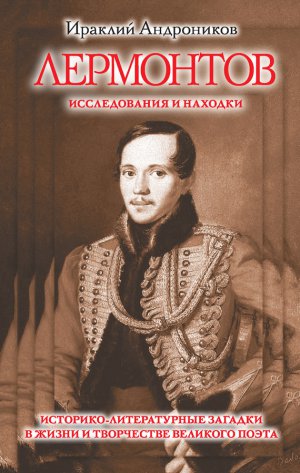

Лермонтов. Исследования и находки Андроников Ираклий

К 1955 году в международных отношениях произошли перемены, снова сел я писать докладную записку. Но тут мне передали, что член-корреспондент Академии наук СССР В. Н. Лазарев имеет сообщить мне что-то по поводу лермонтовских материалов за рубежом. Я позвонил. И профессор Лазарев сказал мне, что в Стамбуле, на конгрессе византологов познакомился с мюнхенским искусствоведом профессором доктором Мартином Винклером. И тот передал ему два цветных диапозитива с принадлежащих ему акварельного автопортрета Лермонтова и другой акварели, изображающей девушку в одежде испанской монахини. И что он — В. Н. Лазарев — подарил эти диапозитивы лермонтоведу Н. П. Пахомову.

Не зная точного адреса, я написал профессору Винклеру в Мюнхен, на адрес Пинакотеки. Как выяснилось потом, письмо мое до него не дошло.

Вскоре «Международная книга» известила меня, что в Москву приехал библиограф Колумбийского университета мистер С. Болан, на руках которого находятся подлинные стихи Лермонтова и множество лермонтовских рисунков. Я встретился с мистером Воланом.

— У меня очень много рисунков поэта Михаила Лермонтова, — заявил мистер Болан. — Кроме того, есть стихи. Это очень ценные рисунки и манускрипты. Я выразил предположение, что в его руках находятся верещагинские альбомы, назвал число автографов и рисунков и сообщил, что стихи напечатаны.

— Хей! — воскликнул мистер Болан. — Почему вы знаете это? Вы никогда не видели эти альбомы! Я купил их — это другая страна… С вами можно разговаривать о деле…

Он показал фотографии. Сомнений не оставалось — восемь автографов и двадцать семь лермонтовских рисунков. Да, это были не беспомощные копии Висковатова, а зарисовки, полные жизни и юмора, с французскими репликами, которые изрекают изображенные Лермонтовым девушки и военные, сановники и старухи. Увы! Эти фото я видел в продолжение каких-нибудь двух или трех минут.

Мистер Болан застегнул портфель. На мои расспросы отвечал несколько неопределенно, впрочем сказал, что в его руках три верещагинских альбома и что к ним имел отношение профессор-искусствовед Мартин Винклер из Мюнхена.

— В одном альбоме есть автограф Пушкина, — заметил мистер С Болан. — Альбом принадлежал Арсеньевой…

Он говорил, конечно, об альбоме Лопухиной. В нем за подписью Пушкина есть стихотворение Ивана Козлова «С португальского». Висковатов даже опубликовал его в качестве пушкинского.

Речь зашла о передаче этих уникальных ценностей в какоенибудь из научных учреждений нашей страны или в архив. Мистер Болан уезжал в Ленинград. Я связался с Пушкинским домом, известил ленинградских лермонтоведов. Встреча состоялась. Болан предложил обменять альбомы на редкие журналы и книги прошлого века, интересующие американских ученых. Предложение приняли. Но, как любят выражаться американцы, мистер Болан выдвинул нереалистические условия — передал список книг необъятный. Литературу подобрали, но разговаривать уже было некогда: срок его пребывания кончился. Болан уехал. Лермонтовские альбомы поступили в Колумбийский университет…

…Прошло несколько лет. В июле 1962 года ответственный работник Комитета по культурным связям с зарубежными странами при Совете Министров СССР Григорий Зармаирович Иоаннесян — да продлится его здоровье! — говорит, что меня разыскивает секретарь советского посольства в Бонне Владимир Ильич Иванов, приехавший в отпуск на родину.

— Он хочет что-то сообщить про лермонтовские материалы в Мюнхене.

Кабинет заведующей отделом стран Западной Европы Ксении Сергеевны Проскурниковой:

— Знакомьтесь…

— Иванов…

Серьезный и очень артистичный молодой человек, приветливый, деловой, заинтересованный и задумчивый. Он говорит, что в наше посольство в Бонне обратился мюнхенский профессор Мартин Винклер. И предложил передать в Советский Союз принадлежащие ему лермонтовские реликвии.

По поручению посла А. А. Смирнова Иванов ездил к нему. И ученый, показав ему лермонтовские автографы и рисунки, вынес целую охапку документов верещагинского архива — семейную переписку, копии лермонтовских стихов, деловые бумаги, отчеты по русским имениям и попросил познакомить с ними Андроникова, сказав при этом, что приглашает меня приехать в ФРГ в качестве его гостя.

— А где же все документы?

Оказывается, В. И. Иванов отправил их в адрес Министерства культуры СССР. А Министерство переслало их в Государственный Литературный музей.

Побывал в Литературном музее. Просмотрел материал. Это еще не главное, но и в этих бумагах содержатся ценные сведения.

В письме ко мне профессор Винклер писал, что хотел бы получить в обмен на «лермонтовиану» книги по русской истории, ибо в настоящее время завершает большой труд о русском искусстве, начиная с древних времен, кончая смертью Ивана Грозного. Книги, которые он перечислил, представляют собою издания столь редкие, что нечего думать приобрести их когданибудь в магазине. Но лермонтовские реликвии — тоже не шутка. И книги выделяет из своих фондов Государственная библиотека имени В. И. Ленина, они есть у нее в нескольких экземплярах.

Опустим время, посвященное переписке, хлопотам, расспросам, наставлениям и сборам.

Визы получены. И вот настает день, когда я лечу на Амстердам и на Кёльн, оттуда еду до Бонна. А еще через два дня вместе с секретарями посольства Владимиром Ильичом Ивановым и Николаем Сергеевичем Кишиловым сажусь в машину, чтобы отправиться в Мюнхен.

5

Профессор Мартин Винклер живет в сорока километрах от Мюнхена в городке Фельдафинг, арендует нижний этаж уютного особнячка. Из окон виден зеленый луг, сбегающий к речке, купы деревьев. Квартира ученого напоминает музей: гравюры с видами старого Петербурга, портреты, писанные безымянными русскими мастерами, футляры от мумий, привезенные из Египта, соломенные зонты из Замбези, афиши балетных спектаклей Дягилева, в спальне — фотографии в цвете: хозяин дома снимает с большим искусством — золото на фотографиях блещет, тускло мерцает серебро. Войдете в кабинет — великолепная русская библиотека по истории, по искусству, сочинения русских классиков, редкие книги, собиравшиеся в продолжение долгих десятилетий. В свое время — в 1928 и 1930 годах — профессор Винклер побывал в Советском Союзе, встречался с А. В. Луначарским, знакомился с Новгородом и Киевом, Ленинградом и Ярославлем, Москвой и Кавказом. Показывает удостоверения, фотографии, справки…

Профессор Мартин Винклер или, как он сам предложил называть себя, Мартин Эдуардович, — немолодой человек могучего телосложения и роста, с добрым круглым лицом, с длинными волосами — умный, тонкий, широкообразованный ученый, крупный специалист в области восточноевропейских культур. Хорошо знает русский язык. В прошлом он — профессор Кенигсбергского университета. В 1933 году, с приходом к власти нацистов, он был отстранен от преподавания. Его пригласили в Австрию, в Венский университет. Но в 1938 году, сразу же после аншлюса, он лишился и этого места. И с тех пор до конца войны не имел постоянной работы. Его жена — Мара Дантова-Винклер, балерина, с успехом выступавшая в берлинской государственной опере, как и он, пострадала от нацистского произвола.

«Один среди людского шума». Автограф Лермонтова, хранившийся в собрании профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

Профессор приносит в гостиную лермонтовские сокровища, которые в 1934 году купил на аукционе в замке Хохберг после смерти последнего владельца — графа Эгона Берольдингена. Из рук в руки передаются по кругу:

Автопортрет Лермонтова в бурке. Подлинник.

Портрет Варвары Лопухиной в образе испанской монахини. Подлинник.

Неизвестная картина Лермонтова (масло), изображающая нападение горцев на едущих в арбе женщину и мужчину.

Копия стихотворения Лермонтова «Могила бойца». С разночтениями. Здесь оно называется «Песнь».

Автограф поэмы «Ангел Смерти». На двадцати двух страницах.

Письмо к Александре Михайловне Верещагиной ее матери Елизаветы Аркадьевны Верещагиной. А в этом письме — неизвестный экспромт Лермонтова, продолженный несколькими словами привета и снабженный крохотным изображением коленопреклоненного человека.

Автограф стихотворения Лермонтова «Глядися чаще в зеркала». С разночтениями и посвящением: «К С. С…..ой».

Стихотворение Лермонтова на обороте того же листка. Неизвестное.

— Вы знаете эти стихи? — спрашивает у меня профессор.

— Нет.

— Тогда я прошу: прочтите!

- Один среди людского шума

- Возрос под сенью чуждой я.

- И гордо творческая дума

- На сердце зрела у меня.

- И вот прошли мои мученья,

- Нашлися пылкие друзья,

- Но я, лишенный вдохновенья,

- Скучал судьбою бытия.

- И снова муки посетили

- Мою воскреснувшую грудь.

- Измены душу заразили

- И не давали отдохнуть.

- Я вспомнил прежние несчастья,

- Но не найду в душе моей

- Ни честолюбья, ни участья.

- Ни слез, ни пламенных страстей.

Рядом с текстом стихотворения — помета Лермонтова: «1830 года в начале». Стихотворение писано в пору, когда Лермонтову не исполнилось еще и шестнадцати лет. Тут чувствуются отзвуки пушкинского послания к Керн («И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь»). И в то же время это нисколько не подражание, а вполне оригинальное и очень лермонтовское по духу произведение[455].

Сверх этих лермонтовских сокровищ, профессор передает нам рисунок Репина — эскиз к картине «Не ждали» и полотно Айвазовского.

Отложив эти вещи, профессор Винклер приносит мне три альбома. Два маленьких и один большой. Нет, это не те альбомы, в которых рисовал Лермонтов. Как жаль! Но те — в Колумбийском университете.

Профессор кладет альбомы на стол:

— Это — сюрприз!

Не торопясь, начинаю переворачивать старинные листы… Стихи начала XIX столетия… Жуковский… Пушкин!.. Но рука не его… Снова Пушкин!

— Его рука?

— Нет.

Берусь за большой альбом. И почти сразу: Лермонтов! — не вызывающий сомнений почерк! И подпись: «М. Л.». «Послание»! Неизвестное стихотворение Лермонтова!.. Еще несколько страниц… Рука Лермонтва! «Баллада»…

Листаю дальше: неизвестная запись «На смерть Пушкина»… Нет, глаза меня не обманывают — лермонтовская рука! Листаю… Рисунок пером, характерный для Лермонтова. Какой-то егерь.

— Эти альбомы не принадлежат мне, — поясняет профессор Винклер. — Они принадлежат правнуку Верещагиной. Его зовут доктор Вильгельм фрайхерр фон Кёниг фон Вартхаузен. Мы с женой были у него недавно, и я просил его разрешения показать вам эти альбомы. Он думал, что здесь есть автографы Пушкина…

Рисунок Лермонтова (перо). Собственность барона доктора Вильгельма фон Кёнига (ФРГ, замок Вартхаузен).

— А есть у него что-нибудь еще Лермонтова, ну, например, рисунки, картины?..

— Да, да! Акварель. Рисунок. Висит на стене в его фамильном замке Вартхаузен. Он не хотел его снять. — А нельзя ли поехать туда?

— О да. Но для этого надо говорить с владельцем замка по телефону. Надо узнать, когда вы можете его видеть.

— Это далеко отсюда?

— Нет, нет! Это не больше как сто шестьдесят километров!

По нашей просьбе профессор Винклер дозванивается до владельца альбомов, выясняет, можем ли мы посмотреть акварель.

— Можно.

Мы благодарим профессора и его супругу за все — за гостеприимство, доброжелательство, за помощь в работе, за желание передать лермонтовские материалы в Советский Союз. Стремление помочь нам превзошло ожидания: ученый показал альбомы, принадлежащие другому лицу, ездил к нему для этого, — как это характеризует его заинтересованность в деле, научную добросовестность, широту!

Прощаемся. Хозяева объясняют дорогу. Это в отрогах Шварцвальда, надо ехать на Ландсберг и Мейнинген и минуя Ульм, сворачивать на Биберах.

6

…Замок Вартхаузен, как и полагается старинному замку, стоит на горе. На темном небе проступают черные очертания зубчатой стены и стрельчатых башен. По извилистой горной дороге машина въезжает в ворота. Сквозь темный парк идем к темному замку. Человек, отворивший тяжелую дверь, отправляется доложить о нас. Ждем в скудно освещенном сводчатом помещении. На стенах и вдоль уходящей вверх лестницы — алебарды, латы, шпаги, гербы. В углу — ящики с яблоками из сада…

По широким каменным ступеням спускается хозяин замка — изящно одетый, предупредительно вежливый человек лет сорока пяти, как бы несколько утомленный. Ведет нас наверх. Шагаем по галерее, увешанной портретами владетелей замка, начиная с XVII столетия. Довольно прохладно, довольно темно… В конце галереи дверь — жилые комнаты, свет, тепло, уют, низкая современная мебель, торшер, на стене — акварельный рисунок Лермонтова: стычка французских кавалеристов с русским обозом.

— По семейному преданию, — подтверждает господин Кёниг, — считается, что это нарисовал Лермонтов… Если угодно, можно осмотреть библиотеку, собрание русских икон, приемные залы.

В библиотеке, расположенной в круглой башне, сумрачно. Но шкафы, уходящие ввысь, видны снизу доверху: старинные книги — XVII, XVIII век, XIX…

Небольшое, но первоклассное собрание русских икон. Тут фамильные — верещагинские иконы, XVI–XVII веков… Рассматриваем их при свете карманного фонаря. Потом переходим в залы.

— Вот портрет «Александрии Верестшагин»!..

Умное русское лицо, серьезный, даже печальный взгляд… Но это уже старушка — чепец с оборками, ленты, темная тальма. Лермонтов знал ее не такой…

— Вот сам министр — Карл фон Хюгель, — продолжает хозяин. — Это графиня Берольдинген, о которой вы говорили… И моя бабка — фрау фрайхерр фон Кёниг — Элизабет, старшая дочь… А вот родители Верещагиной!

Господин Кёниг предлагает снять со стены и хорошенько рассмотреть эти работы русского крепостного художника, завезенные в замок германских рыцарей. Сняли. На обороте портрета, изображающего длиннолицего черноглазого человека с черными баками, в стоячем белом воротничке, наклейка с аннотацией по-немецки: «Bojar Михаил Петрович Верещагин, Heer auf Ilinsky, офицер гвардии, коллежский асессор, сенатский секретарь. Последний в роду. Род. в 1785 — умер в 1817». И на другом — черноглазая, черноволосая женщина с красивыми крупными и мягкими чертами лица, волевого, полного скрытых страстей. Этикетка на обороте гласит, что эта владелица костромского имения Листовское родилась в 1788 — умерла в Штутгарте в 1876 году — Елизавета Аркадьевна Верещагина, урожденная… Анненкова!

Вот когда я узнал наконец девичью фамилию матери Верещагиной и сестры ее Екатерины Аркадьевны! Тридцать лет не мог выяснить! Надо было заехать в Баварию, а потом в Вюртемберг, чтобы понять всю систему родства. Генерал Анненков, женатый на Вере Бухариной, двоюродный брат Верещагиной!

Портреты повешены на свои места. Господин Кёниг разрешает сфотографировать их, если это нам интересно. Фотограф живет возле магазина внизу, у начала подъема в замок Вартхаузен.

Возвращаемся в жилые покои и знакомимся с супругой и сестрой хозяина. На столе сервирован чай.

На наши вопросы следуют разъяснения весьма обстоятельные. Хозяин замка недавно закончил биографию своего прадеда — барона Карла фон Хюгель. В 1855–1864 годах Хюгель занимал посты министра вюртембергского двора и министра иностранных дел Вюртембергского королевства. Это был убежденный противник союза Вюртемберга и Пруссии. Но когда восторжествовала концепция канцлера Горчакова, — а вюртембергская королева Ольга приходилась сестрою императору Александру II, — Хюгель вынужден был уйти с дипломатического поста, оставить поприще, на котором трудился всю жизнь. Верещагина встретилась с ним в салоне русского посла графа Поццо ди Борго в Париже. В 1838 году там же, в Париже, он заказал прекрасный портрет Александрины фон Верестшагин фон Хюгель… Литографию делал известный парижский литограф Леон Ноэль. Они поженились в июле 1837 года, но помолвка произошла еще раньше. Я же считаю, что в 1836-м…

— А где тот портрет, который изображает Александрину Верещагину в первый год ее брака? — спрашивает супруга хозяина.

— Я сейчас принесу.

Хозяин удаляется в кабинет. Жду с нетерпением. До сих пор мы не знали ни одного изображения Верещагиной, а тут целых два! И один из них — молодой Верещагиной!

Господин фрайхерр фон Кёниг несет фотографию:

— Прошу!..

Удлиненное умное лицо, высокий лоб, высокий разлет бровей, в разрезе глаз что-то татарское… Видно, что литографированный портрет был вставлен в старинную овальную рамку.

— Если вас это интересует — я могу вам преподнести фото, — любезно предлагает хозяин.

— А где может быть оригинал? — спрашивает у мужа хозяйка. Начинаются припоминания, предположительно называются города — Штутгарт, Гейдельберг, Мюнхен…

— Об этом может знать оберлерер херр Штренг в Шлосс Хохберг! — Нет, лучше позвонить в Тюбинген фройлейн Энберг, — вставляет сестра хозяина. — Она говорила о переписке Лермонтова с Александриной Верещагиной-Хюгель…

— Нет, эти письма уже напечатаны в России. Не думаю, чтобы она располагала неизвестными текстами…

— Я хотел показать вам, — хозяин кладет на стол каталог. — В тысяча девятьсот пятьдесят первом году я передал на аукцион мюнхенской фирме «Карл унд Фабер» два манускрипта Лермонтова. В этом каталоге воспроизведен небольшой фрагмент…

Он разворачивает тетрадь каталога… «Гость»!.. Факсимиле лермонтовского автографа! Которого ни один исследователь не видел даже на фото!..

«Гость». Баллада. Репродукция автографа Лермонтова в каталоге аукционной фирмы «Карл унд Фабер» (Мюнхен). Местонахождение оригинала неизвестно.

Беру каталог в руки:

- Клариссу юноша любил

- давно тому назад.

- Он сердце девы получил.

- А сердце — лучший клад.

- Уж громкой колокол гудёт

- И в церкви поп с венцами ждет.

Кому же посвящается это? Висковатов печатал: «А. Верещагиной». А Лермонтов умолчал. Почерк зрелой поры. Может быть, это даже не юношеское стихотворение, а, скажем, связанное с замужеством Лопухиной? Бумга, на которой оно написано, могла бы решить дело. Но автограф продан. Куда?

— Вот еще, — говорит хозяин, — стихотворение Лермонтова, написанное им по-французски.

— А это?.. номер 186?

«…Gedichtmanuscript (russisch), 2/3 S. quer folio.

„Баллада“ на бракосочетание барона фон Хюгеля. Рукопись занимает в целом 21/2 страницы в четверку; большая часть (2 страницы) написана другой рукой (В. Анненковой).

Свадьба барона фон Хюгеля с кузиной Лермонтова А. М. Верещагиной, собственность которой составляют этот и следующие номера, состоялась в июле 1836 года»[456].

— Это вы видели у профессора Винклера, — говорит господин фон Кёниг. — Он показал вам. А о других манускриптах вам следует справиться в Мюнхене, на Каролиненплатц, 5а…

7

Утро следующего дня в Мюнхене начинается с посещения аукционата. Это — просторное помещение, обведенное вокруг полками, на которых красуются редкие книги. Все остальное пространство — между окнами, над проемами дверей — завешано литографиями, гравюрами, начиная от старых листов, кончая репродукциями рисунков Пабло Пикассо.

Ответ получаем буквально через минуту.

— «Гость» через посредство господина Лаутера продан в Женеву фирме «Вайс унд К». Автограф французского стихотворения… сейчас посмотрю… господину Штаргарду в Марбург. Он выставлял его на аукционе тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года[457].

Отсюда же — из помещения фирмы «Карл унд Фабер» звоним в Марбург, в антиквариат Штаргарда. Французское стихотворение ушло в Вюстемберг… Рукописи других русских писателей? Да, конечно!.. Рисунок Пушкина продан в Бад-Годесберг. Фрагмент «Капитанской дочки» — автограф — в Лондон. В ближайшее время на аукционе будут продаваться письма Гоголя, Тургенева, Горького, автографы Рубинштейна, Рахманинова… Фирма вышлет вам каталог. Кроме того, вы можете написать письма владельцам без обращения и переслать эти письма мне, — говорит г-н Штаргард, — я сам отправлю. Просите уступить автографы или выслать вам фотографии. Я не имею права без разрешения называть имена.

Первые сведения о лермонтовских автографах, принадлежавших фон Кёнигу, собраны. Разговор продолжался пять или шесть минут.

Остается невыясненной судьба автографа «Демона» и списка Лопухиной. Советуемся с г-ном Хартунг — прокуристом фирмы «Карл унд Фабер», в которой находимся.

— Стоит ли ехать в Карлсруэ? Цел ли архив типографии Хаспера?

Рекомендует позвонить в «Бёрзенферейн дес дойтшенбухандельс» — «Торговый союз немецких издательств» во Франкфурт-на-Майне.

Звоним. Трубку берет фройлейн Ашмутц.

Излагаем ей дело… Лермонтов… «Демон»… Поэма печаталась в Карлсруэ…

— Я вижу, — отвечает нам фройлейн, — поэма издана у Хаспера дважды — тысяча восемьсот пятьдесят шесть и тысяча восемьсот пятьдесят семь. Но типографии нет. Она была основана в тысяча восемьсот тридцать пятом и прекратила существование в тысяча восемьсот девяностом. Издательского архива у типографии не было. Думаю, ее выбрали потому, что у Хаспера был русский шрифт. Передо мной справочники. Какое-то отношение к этому делу должен был иметь книгоиздатель Фердинанд Шнайдер. Судьба его издательского архива в настоящий момент мне неизвестна. Позвоните через два с половиной часа. В полдень снова набираем Франкфурт-на-Майне.

— Архив Шнайдера пострадал во время войны, — отвечает нам фройлейн, — но часть материалов сохранилась. Более подробные справки следует получить по адресу: Унтерден-Линден, девятнадцать, Берлин. С. Шнайдер унд К… Если вас интересует библиография немецких изданий Лермонтова, отраженных в картотеке «Ферейна», — запишите, прошу…

Из Мюнхена едем в Штутгарт. Оттуда — в замок Хохберг за Людвигсбургом. Предки барона Хюгеля выбрали великолепное место: судоходный Неккар, зеленые луга, дали, живописные городки и селения. Возле замка — в местечке Хохберг живет сейчас около полутора тысяч.

Главный учитель господин Биллем Штренг дает урок в частном доме. Узнав, зачем мы приехали, откладывает все дела и ведет нас показывать замок.

В 1934 году, после смерти графа Эгона Борольдинген, замок разделили на изолированные комнаты и квартиры. Но проходные помещения пустуют. И в них до сих пор видны остатки прежнего быта — мраморный бюст, гравюрки на стенах, старинная тарелка, лепные гербы…

Много картин с аукциона купил владелец соседней виллы господин Хоршер. Учитель ведет нас на виллу. Но он должен предупредить: управляющий покажет нам только те вещи, которые висят на лестнице. Самые ценные картины заперты в комнатах. Как знать: может быть, случайно туда попало какое-нибудь полотно Лермонтова.

Управляющий объясняет, что его хозяин живет в Испании, приезжает сюда раз в году, в день рождения покойной матери.

— Если прибудете двадцатого июля утром, вы сможете увидеть его. Писать ему надо в Мадрид, ресторан Хоршера, самому господину Хоршеру.

Выходим. Выясняется, что господин Штренг пишет историю замка и населенного пункта Хохберг, изучил родословия, собрал обширный материал, снимки со старых портретов. Если у нас есть время, он хотел бы отвести нас к себе — он живет отсюда в нескольких километрах.

…Сидим, попиваем рейнское вино, я проглядываю переписанные на машинке главы «Истории», посвященные Верещагиной-Хюгель, вношу какую-то незначительную поправку. В свою очередь, получаю ряд уточнений, касающихся Верещагиной и ее немецкой родни. Господин Штренг достает каталог вещей, продававшихся в замке: мебель, мрамор, фарфор[458]. Книги, рисунки, автографы составляют вторую тетрадь каталога, но второй тетради у него нет. Надо отыскать в Штутгарте фирму, которая проводила аукцион. Кажется, эта фирма не существует, но, очевидно, дела перешли к другой. Он согласен: не может быть, чтобы Лермонтов не прислал Верещагиной своего романа «Герой нашего времени» и книжки стихов. Если в Штутгарте позвонить…

История, начавшаяся в 1836 году, продолжается. За одним фактом обнаруживается десять других. А это внушает надежду, что верещагинские материалы еще не исчерпаны.

8

Командировка окончилась. Материалы, полученные от профессора Винклера, привезены в Советский Союз и поступили: рукописи — в Государственную библиотеку имени В. И. Ленина, изобразительный материал — в Государственный Литературный музей.

Наконец-то мы имеем возможность подробно рассмотреть тетрадь, заключающую автограф «Ангела Смерти».

Посвящение к поэме «Ангел Смерти». Автограф Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

На обложке рукою Лермонтова надпись:

Ангел Смерти

Восточная Повесть

1831 года Сентября 4-го дня

М. Лермантов.

В верхней части обложки полосой черной бумаги заклеена какая-то надпись.

На обороте обложки:

«Посвящается». Далее три начальных буквы имени, отчества и фамилии зачеркнуты пером столь тщательно, что вместо второй буквы образовалась чернильная клякса. Остатки очертаний первой буквы напоминают «А», третья сквозь штриховку читается довольно отчетливо: «В………й». И девять точек, соответственные недостающим буквам фамилии Верещагиной.

Лаборатория Ленинской библиотеки удалила приклеенную к обложке черную бумажную ленту. Обнаружилась строка, писанная рукою Лермонтова: «Посвящается А. М. В.», им же зачеркнутая нетерпеливыми круговыми штрихами. Мотивы, по которым оба посвящения вымараны, остаются неясными. Возможно, что Лермонтов кому-то давал читать эту поэму — тогда же, в 1831 году. И намеренно вычеркнул посвящение. Впрочем, мы с этим встречались уже в посвящении к трагедии Лермонтова «Menschen und Leidenschaften». В остальном текст соответствует воспроизведенному в карлсруйском издании, если не считать нескольких самим Лермонтовым переправленных слов разночтений, не учтенных издателем Хаспером.Поэтому данная рукопись интересна, главным образом, как автограф.

На обороте листка, на котором написано уже приведенное выше неизвестное прежде стихотворение «Один среди людского шума», находится другое, известное по автографу, который пятнадцатилетний поэт вписал в тетрадь, заполнявшуюся в 1829 году. В тетради Лермонтова стихотворение читается так:

- Глядися чаще в зеркала,

- Любуйся милыми очами,

- И света шумная хвала

- С моими скромными стихами

- 5 Тебе покажутся ясней…

- Когда же вздох самодовольный

- Из груди вырвется невольно,

- Когда в младой душе своей

- Самолюбивые волненья

- 10 Не будешь в силах утаить:

- Мою любовь, мои мученья

- Ты оправдаешь, может быть!..[459]

В новом автографе строка 6-я выглядит иначе:

- Когда ж в то время вздох крамольный

Строка 9–10

- Самолюбивого волненья

- Не будешь в силах укротить

Но дело не в двух разночтениях: в новом автографе, сохранившемся в бумагах А. М. Верещагиной, вместо трех звездочек выставлены инициалы.

К С. С…..ой.

Эти инициалы, так же как и строку «Мою любовь, мои мученья», мы должны сопоставить с припиской Лермонтова, сделанной им возле другого стихотворения 1829 года, — «К гению». «Напоминание о том, — пояснил поэт, — что было в ефремовской деревне в 1827 году — где я во второй раз полюбил 12 лет — и поныне люблю»[460].

Назван 1827 год. Запись — 1830 года. «Поныне люблю», — значит, в продолжение трех лет!

Биографы и комментаторы уже давно ломали головы над тем, кто был предметом этой отроческой любви, волновавшей Лермонтова целых три года. Теперь, зная инициалы, мы можем назвать и самое имя. Как ни странно, но ответ содержится не только в новом автографе, но и в… полном собрании сочинений Лермонтова, а стихотворение, в котором фамилия вдохновительницы названа полностью, печатается начиная с 1882 года. Вот его текст, в котором я выделяю курсивом две строчки:

- Как? вы поэта огорчили

- И не наказаны потом?

- Три года ровно вы шутили

- Его любовью и умом?

- Нет! вы не поняли поэта,

- Его души печальный сон;

- Вы небом созданы для света,

- Но не для вас был создан он!..[461]

Нет сомнения, что Лермонтов говорит здесь о себе. Это он не для света созданный поэт — тема, проходящая сквозь всю юношескую лирику.

Стихотворение 1831 года. Из числа новогодних мадригалов. Обращенное к Сабуровой. Сабурову звали Софьей. То есть — С. С. Она была дочерью Ивана Васильевича Сабурова, писателя по сельскому хозяйству[462], и жены его — Веры Петровны, племянницы известного поэта М. М. Хераскова, принимавшего деятельное участие в учреждении Московского университетского благородного пансиона. Все братья Сабуровой — их было трое: Сергей, Михаил и Владимир — учились в этом пансионе одновременно с Лермонтовым, а один из них — Михаил, одноклассник поэта, — принадлежал к числу его самых близких и самых любимых друзей[463]. Ему посвящены стихотворения 1829 года «Посвящение NN» (с позднейшей припиской 1830 года: «(При случае ссоры с Сабуровым)»), «Пир» (приписано: «К Сабурову (Как он не понимал моего пылкого сердца?)», «К NN» (с припиской «(К Сабурову — наша дружба смешана с столькими разрывами и сплетнями — что воспоминания об ней совсем не веселы. — Этот человек имеет женский характер. — Я сам не знаю, отчего так дорожил им)»[464].

«К С. С…ой». Автограф Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

Сабуровы были пензенские помещики с большими связями и, очевидно, принадлежали к числу знакомых Арсеньевой[465]. Одновременно они были приписаны к тульскому дворянству и владели землями в Белевском уезде Тульской губернии[466], где находилась «ефремовская деревня» — другими словами, имения отца Лермонтова, Юрия Петровича, и Арсеньевых, родственников поэта со стороны матери, и где двенадцатилетний Лермонтов мог встретить семью Сабуровых.

Софья Ивановна Сабурова была настолько хороша собой, что выделялась даже среди первых красавиц Москвы[467]. В 1832 году она вышла замуж за Дмитрия Клушина и уехала с ним в Орел[468]. Ее дочь — Мария Дмитриевна Клушина (1833–1914) вступила в брак с Александром Николаевичем Жедринским[469]. А дальнейшее мы уже знаем: Мария Дмитриевна Жедринская жила в Курске, у нее был альбом, в этом альбоме обнаружились неизвестные стихи Лермонтова, обращенные к сестрам Ивановым.

Похоронена Софья Ивановна Сабурова-Клушина рядом с А. Н. Жедринским — в Орле, на кладбище мужского монастыря. Надпись на могиле сообщает, что она умерла в 1864 году, сорока восьми лет[470]. Стало быть, родилась в 1816 и была на полтора-два года моложе Лермонтова.

Что касается записи в 8-й тетради Пушкинского дома Академии наук СССР, — записи, которую принято связывать с «ефремовским» воспоминанием, — то она, по-моему, не имеет никакого отношения к трехлетнему увлечению Лермонтова. Это — запись ироническая по отношению к себе, и к бисерному снурку, и к увлечению девушкой, «которой было 17 лет и (выделяю курсивом. — И. А.) потому безнадежно любимой мною».

Вот эта запись:

«1830 (мне 15 лет). Я однажды (три года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий снурок; он и теперь у меня хранится.

Кто хочет узнать имя этой девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. — Как я был глуп!»[471]

Речь идет о какой-то приятельнице старшей кузины, о последующих трех годах любви здесь ничего не сказано (а Лермонтов про это не умолчал бы!). А главное, запись сделана в начале 1830 года одновременно с припиской к стихотворению 1829 года, в которой не просто написано, а подчеркнуто: «И поныне люблю». Это «поныне люблю» и «как я был глуп», приписанные в один день, когда Лермонтов пересматривал свои поэтические тетради, заполнявшиеся до середины 1830 года, как-то не согласуются между собой. И вряд ли он стал бы так говорить о трехлетнем чувстве.

Мне кажется, есть основания связать этот эпизод в жизни Лермонтова с именем С. И. Сабуровой, разгадать которое помог новый автограф из верещагинского архива.

Но, пожалуй, самый значительный документ из собрания профессора Мартина Винклера — письмо Елизаветы Аркадьевны Верещагиной к дочери Александре Михайловне Верещагиной-Хюгель из Петербурга, посланное в ноябре 1838 года. Это может показаться на первый взгляд странным. Только что речь шла о неизвестном стихотворении Лермонтова и об автографе, который вносит кое-что новое в понимание его ранней лирики. Но письмо матери Верещагиной интересно во многих отношениях как документ бытовой, как рассказ о семейном окружении Лермонтова в самый блестящий период его жизни после возвращения из ссылки, как живая характеристика самого поэта. Но главное, интерес представляет оно потому, что в письме Е. А. Верещагиной рукою Лермонтова вписан его неизвестный стихотворный экспромт на французском языке, продолженный шутливым приветствием.

Поначалу Елизавета Аркадьевна ведет речь о предстоящих А. М. Верещагиной родах. Сама Елизавета Аркадьевна после замужества дочери вернулась в Россию и не будет присутствовать в Штутгарте в этот важный для них обеих момент. Она посылает ей пять тысяч рублей ассигнациями и сообщает о доходах с костромского имения и с подмосковного Ильинского. Далее идет описание жизни Игнатьевых — то есть «Пашеньки», или Прасковьи Александровны Воейковой — племянницы Елизаветы Аркадьевны и двоюродной сестры «Саши» Верещагиной; Воейкова вышла замуж за Алексея Дмитриевича Игнатьева[472]. Они не расчетливы. Притом каждый год дети.

Важное место в письме занимает рассказ о дальнейшем продвижении по службе Алексея Илларионовича Философова. Он назначен воспитателем к «великим князьям» — младшим сыновьям Николая I, к Николаю и Михаилу. В связи с этим жена Философова «Анюта», или Анна Григорьевна Столыпина, только что родившая сына, получила «за крестины» бриллиантовые серьги и завтракает то с императрицей, то с великой княгиней (очевидно, Еленой Павловной). Все это лишний раз — прибавим мы от себя — помогает понять, почему Алексей Илларионович Философов так долго мог помогать Лермонтову, заступаясь за него и выхлопатывая у лиц царской фамилии «облегчения» его участи. Через Философовых Е. А. Верещагина имеет возможность прежде других узнать, что Николай I с «Люхтенбергским», а вернее, с Лейхтенбергским принцем — женихом своей старшей дочери — уехал в Москву и останется там на несколько дней.

От описания жизни Философовых Елизавета Аркадьевна переходит к рассказу о женитьбе Алексея Лопухина на княжне Варваре Оболенской (ей в 1838 году девятнадцать лет). Лопухин написал «Мише» — Лермонтову, что хочет приехать зимой в Петербург. Сестра Лопухина — «Машенька», то есть Мария Александровна, — тяжело восприняла женитьбу брата: сестры замужем, она одна, ей тридцать шесть лет. «Сестрица» Елизаветы Аркадьевны Екатерина Аркадьевна, переехавшая для воспитания детей в Петербург, приглашает Машу Лопухину к себе погостить, Елизавета Аркадьевна уговаривает ее ехать вместе с собою в Штутгарт…

Далее пошли соображения о дальнейшей службе барона Хюгеля. Вернутся ли Хюгели в Париж — это еще неизвестно. На всякий случай Елизавета Аркадьевна считает нужным говорить, что они находятся в Штутгарте в отпуску. Все эти сведения о служебных перспективах Хюгеля Елизавета Аркадьевна сообщает дочери со слов княгиня Екатерины Ивановны Гогенлоэ — жены вюртембергского посланника в Петербурге князя Генриха Гогенлоэ-Кирхберга. Он в «восхищении» от Верещагиной, которую только что видел в Париже. Елизавета Аркадьевна придает большое значение суждениям вюртембергского дипломата, аккредитованного при русском дворе. И это совершенно понятно: он хорошо осведомлен, а кроме того, коль скоро Александра Михайловна Верещагина вышла замуж тоже за вюртембергского дипломата, знакомство с князем Гогенлоэ и с княгиней, его женой (она русская, урожденная Голубцова), становится особенно важным и для самой Верещагиной, и для ее петербургской родни. Вероятно, через Философовых, к которым «приезжала княгиня», познакомился с посланником Гогенлоэ и Лермонтов, посещавший в 1839 году балы в вюртембергском посольстве…

А теперь познакомимся с текстом письма:

St. Petersbourg, November[473] 16/28. Среда [1838]

Друг мой милый, Саша.

Письмо твое от 6-го ноября я получила, благодарю тебя, мой друг, что ты меня успокаиваешь, хорошо пишешь, не ленишься, одна моя радость твои письма, ежели бы возможно было чаще, но довольно каждые две недели мне радостные минуты; пиши, мой друг, не ленись, господь тебя вознаградит детьми твоими за меня. Когда тебя бог благословит быть матерью, ты почувствуешь тогда мои чувства и какие бывают беспокойствия и радости матери, и так, мой друг милый, я теперь в ужасном положении, все воображаю тебя, что ты родишь, мучаешься, и ни что меня не развлекает, все в волнении, ни что меня не занимает, и одно меня успокоивает: надежда на милость бога и пресвятой его матери. Новый сделала образ, и у меня возле постели; что просыпаюсь, перьвая мысль ты, и прошу заступницу тебе быть покровительницею и меня утешить. Прилагаю тебе пять тысяч ассигнациями. Не могла иначе сделать, как взяла четыре тысячи из капиталу, что у Алеши, а тысяча из доходных, а в декабре будут доходы из Костромы, не весь еще оброк за нынешний год прислали. Пишут, что пришлют, и на дорогу мне будут деньги. Нынешний год потому должна была взять из капиталу, потому что прошлого году лишнее сверьх доходов забрали у сестрице, но я ей заплатила нынешним доходом и до сих пор ничего ей не должна. Мне совестно было ей не отдать, потому что она процентов не берет с меня, а очень бы мне хотелось заплатить, хотя весной, Игнатьевым. Теперь они не бедны, хорошее место, но, кажется, не разбогатеет, и Николай Петрович, который его комиссии делает, мне сказал, что жалко, как не расчетлив, накупает все вздору и ему перевозки вещей в Казань, верно, дороже стали, чем тебе из Парижа. Жалки они мне, всякой год ребенок. Я надеюсь, что сими пятью тысячами рублями вы можете расплатиться с Парижем, а в генваре я вам еще пришлю; из Ильинского неотменно перьвая половина получится оброку монетою 4500 в перьвых числах генваря, у нас так договор по продаже хлеба. И так теперь весь будущий оброк с обеих деревень впереди у нас будет в руках. Одно молю бога, чтобы ты была только здорова, а на нужное достанет; вы оба благоразумны, не промотаете, а только, чтобы жить хорошо, хотя не по-барски, а по-дворянски. И для своего спокойствия и здоровья не жалей; непременно, чтоб был у тебя при муках акушер и бабка. Акушер всегда куражнее, но, мой друг, чтоб не спешил, и лучше потерпеть лишнее, помучиться, но без нужды сильных средств не употреблять. Господь бог поможет. Я надеюсь, что немец-доктор — не шарлатан и прежде подумает хорошо. Ты вспомни, что и я, тебя родя, долго мучилась, но господь бог помиловал и тебя, и меня; и с терпением и с надеждою на бога будет хорошо. И я так уверена в твоем муже, что он за тобою будет ходить девять дней, успокоивать и чтоб доктор всякой день тебя видел. У нас Анюта Философова совершенно оправилась и похорошела, только очень толста. Всякой день выезжает, и часто с царскою фамилиею, и утро у государыни была, с ней завтракала. То у великой княгини, потом на балах, в театрах. Теперь все переехали из Царского, то Алексей Ларион[ович] приезжает домой ночевать в 10-ть часов, а в 8-мь утра уезжает на целый день к малинким вел[иким] князь[ям]; дан ему помощник — барон Корф, который просто дятька, и обедают вместе, и много ему хлопот. Государь император с принцем Люхтенберским уехал третьего дня в Москву, ему показать город, а его рекомендовать, как жениха Москве, и только на три дни, а полк Киевской Гусарской, который ему дан, в Москве, и все там будет стоять, и так все веселы. Анюта за крестины получила прекрасные брилиантовые серги. От Машиньки Лопухиной получила на днях письмо: пишет, что Алеша влюблен страстно в жену, не нарадуется, что она брюхата. A к Мише Алеша пишет, что он будет зимою в Петербурге, жене хочется, а Маша ко мне сего не пишет, а только все просит заранее непременно уведомить, ежели я поеду к вам. Она мне так жалка, Маша, как я все узнала. И как она переменилась, и вдруг постарела: очень скучает. Я ее даже подговаривала ехать со мною, и мне так кажется, что ежели бы не бабушка, ей совестно ее оставить, за счастье бы почла с тобою быть. Даже я заметила, когда про это говорит, у ней слезы, и ко мне что-то она очень ласкова и откровенна стала. Ее положение ужасно. Всех старей и должна покоряться глупой молодой бабенке и что она ей говорит — этого описать невозможно, и в последнем письме ко мне пишет, что Алеша почитает себя совершенно счастливым и проч. и так, кажется, что ему ни до кого дела нет. Сестрица очень звала Машу к себе, в Петербург, с ними пожить. На днях посылала узнать о приезде m-lle Hain, еще нет. Княгиня Гоенлое приезжала к Анюте, но не застала дома, а видели ее Голицыны и много говорили о тебе. Она тебя очень хвалит и говорит, что ужасно велико ваше семейство, и тебя все любят, а князь от тебя [в] восхищении: говорил Философ[ову], что как ты достойна уважения, и он сказал Голицыной, что ты всем очень пондравилась, но иначе и не могло быть, как ты достойна, хотя он очень любит все семейство. И он говорит, что ничего не знает, куда вас определят. Я всем говорю, что вы в отпуску считаетесь, и для родин твоих гораздо покойней в Штутгарте, чем в Париже; и точно, ежели уже угодно было богу мне не быть с тобою в таком случае, то я благодарю создателя, что не в Париже. Мне так кажется, что в Штутгарде доктора займутся — и тише, и спокойнее. Чем так болен Жюль? — мне его жаль.

Тут в письмо Е. А. Верещагиной вторгается Лермонтов:

- Ma cousine,

- Je m’incline

- A genoux

- cette place!

- qu’il est doux

- de faire grce!

- Pardonnez

- ma paresse, etc. etc.

— Vraiment je n’ai trouv que

ce moyen pour me rappeler

votre souvenir, et oblenir

mon pardon; soyez heureuse, et

ne m’en voulez pas; demain je

commence une norme lettre pour

vous… Ma tante m’arrache la

plume…….ah!..

M. Lermontoff

- Дорогая кузина,

- Преклоняю колена

- На этом месте[474].

- Как сладостно

- Быть милостивой!

- Простите

- Мою лень и т. п. и т. п.

— Право, я не нашел ничего другого, чтобы напомнить о себе и вымолить прощение. Будьте счастливы. И не сердитесь на меня; завтра я приступаю к длиннейшему письму к Вам… Тетя вырывает у меня перо…….ах!..

М. Лермонтов

Лермонтов ушел.

Перо берет Елизавета Аркадьевна:

«Разгляди фигуру рисованную», — лепит она строчку сбоку написанного им французского текста. И продолжает:

«Не переменился ничего, сию минуту таскает и бесится с Николинькою Шангирей. Он довольно часто у нас. Близко живет Елиз[авета] Алексеевна. Я к тебе писала, что Катя Сушкова у нас довольно часто жила, у Дмитрия Сушкова [в] верху у нас, с дядей Беклешовым. Но уже хотела ехать в Псков, как вдруг появился некто господин Хвостов, приехал из Америки, там жил четыре года, увидал Катю — рассказывают, что шесть лет все [в] нее был влюблен, а Миша говорит: „десять лет“ — и она, и он; и так помолвились, послала за теткой Беклешовой, а он, Хвостов, за матерью своей в деревню новгородскую, и только неделю были помолвлены, и вчера была свадьба у нас в приходе. Елиз[авета] Алек[сеевна] Арсеньева у жениха — посаженою матерью, и Миша Лермонтов] на свадьбе. Женихова мать — Арсеньева, племянница Елиз[аветы] Алек[сеевны.] Жених назначен charg d’affaire[475] в Америку, в Соединенные Штаты, 40 или 50 тысяч жалованья, что-то на дорогу, и говорят, что умней и ученей его нет человека, камер-юнкер, но очень дурен собой, и скоро едут в Америку. И Миша велел тебе все сие описать, и что у невесте был посаженый отец Сенковский, и много было смешнова и странностей было много. Нельзя все пис[ать]».

Страница письма Е. А. Верещагиной к А. М. Верещагиной от 6 ноября 1838 года со стихотворным экспромтом Лермонтова. Из собрания профессора Мартина Винклера (ФРГ, Фельдафинг). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Москва.

Интересно, что весь эпизод описан по просьбе Лермонтова: «Миша велел тебе все сие описать».

Тут упоминаются имена, хорошо знакомые нам хотя бы по «Запискам» Сушковой: Николай Сергеевич Беклешов — псковский помещик, муж ее тетки Марии Васильевны, двоюродный брат — Дмитрий Сушков…

Лермонтов на свадьбе Сушковой — это как бы эпилог к письму 1835 года, в котором поэт рассказал Верещагиной о развязке своего романа. Теперь Сушкова выходит замуж за его родственника — молодого дипломата Александра Васильевича Хвостова (это — родной племянник П. И. Ахвердовой). И можно поверить в казавшийся неправдоподобным рассказ Е. А. Сушковой, записанный М. И. Семевским: Лермонтов был шафером на ее свадьбе[476]. Очевидно, шафером жениха.

Венчание происходит в Симеоновской церкви на Моховой, возле которой живет Екатерина Аркадьевна Столыпина и тут же, по соседству, возле Цепного моста на Фонтанке, в доме Венецкой — Арсеньева.

Лермонтов особо просит сообщить, что у Сушковой посаженым отцом Сенковский и что «много было смешнова и странностей было много. Нельзя все писать» — намеки, которые, минуя внимание Елизаветы Аркадьевны, может понять одна Верещагина.

Елизавета Аркадьевна берет новый листок. В семейном и бытовом отношении это продолжение письма так интересно, что весь его текст следует привести целиком. Тут пойдет речь и о поездке к придворному банкиру барону Штиглицу, и о том, как наряжают посольских кучеров в Петербурге, о выступлении в Павловске хора московских цыган, привезенных туда для поднятия доходов первой в России железной дороги, о широких прививках оспы.

Но особенно интересно упоминание имени композитора А. С. Даргомыжского. То, что Е. А. Верещагина пишет о нем, как о «племяннике Станкрерши», свидетельствует, что тетка А. С. Даргомыжского Анна Борисовна Козловская (по мужу Станкер) принадлежала к числу столыпинских и верещагинских знакомых. А это позволяет предположить, что и Лермонтов мог встречать Даргомыжского — и не только в салоне Карамзиных.

Еще в 1833 году двадцатилетний Даргомыжский произвел своею игрой впечатление на М. И. Глинку, с которым потом в течение двадцати двух лет был в самых коротких, самых дружеских отношениях. Уже в ту пору Даргомыжский был известен в петербургском обществе как сильный пианист, читал ноты как книгу и участвовал во многих любительских концертах. Интерес Е. А. Верещагиной к семейству Даргомыжских-Козловских поддерживается еще и тем, что дядя композитора, князь Петр Борисович Козловский, — русский посланник в Штутгарте. Следовательно, живя в этом городе и вращаясь в кругу дипломатов, А. М. Верещагина постоянно встречается с ним.

Елизавета Аркадьевна пишет о выступлении Даргомыжского в салоне великой княгини. Это — Елена Павловна, жена великого князя Михаила, которая слывет покровительницей искусств.

Богач, сын рязанского откупщика, Василий Гаврилович Рюмин — литератор, из московских студентов, женатый на Шаховской, — постоянно живет за границей и принадлежит к числу парижских знакомых А. М. Верещагиной. Елизавета Аркадьевна считает необходимым уведомить дочь, что в салоне великой княгини поет родственница Рюмина — Шаховская. В письме упоминаются имена — кузины А. М. Верещагиной Марии Дмитриевны Столыпиной, Натальи Алексеевны Столыпиной (сестры Е. А. Арсеньевой). Сын Натальи Алексеевны — Алексей Григорьевич Столыпин, ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка (брат А. Г. Философовой), женится на фрейлине княжне Марии Васильевне Трубецкой. Аркаша — сын Екатерины Аркадьевны и брат Марии Дмитриевны, воспитанник Артиллерийского училища в Петербурге, — обратил на себя внимание великого князя. Все сведения о том, что происходит во дворце великого князя Михаила и жены его Елены Павловны, Е. А. Верещагина получает через Наталью Алексеевну Столыпину, а та — через чету Философовых.

Вот что пишет Елизавета Аркадьевна:

«Я сама ездила к Штиглицу деньги отдавать, и как счастливо попала: курс высок и так отдала 5000 тысяч ассигнациями, а получила 5860 франков, а бывало прежде только по 11-ти centimes. Жаль, что не могла больше переслать. И так я разделила на два векселя. Ты можешь, я думаю, векселем в Париж послать, только пожалоста, расплатитесь с Парижем, а я тебе еще пришлю в генваре, не прежде, на житье. И не думай, мне на дорогу будет, я здесь ничего почьти не трачю, шляпу купила. Выезды мои по родным, и то редко, все у нас больше сидят.

Я с неделю была нездорова, мое[477] все обыкновенное временем меня тревожит, нужно мне больше ходить и воздух, а здесь невозможно: время было сырое, и что всего ужаснее — ветры страшные. Несколько раз начиналось наводнение, и перед Михайловым днем одни день очень было напугало целою ночь, и пушки палили, и, оворят, на полвершка были от наводнения, но ветер вдруг переменился. Нам не страшно — на нашей улице никогда не бывало, и в самое большое наводнение только мостовую полило. А с Михайлова дня у нас прекрасная зима, и все в санях, и чюдесно нарядны все сани у послов, я вчера видела франц[узского], кучер весь в золотых голунах. Также видела я англин[скую] посланницу в магазейне: екипаж чюдесный — из Англии четвероместная карета, пренарядная и очень богата, кучера все голуны по швам, а два лакея превысокии, лошади у всех ямские и кучера по-русски одеты, только с голунами на шляпах и на ковтанах, а сама посольша неважно и одета нехорошо — шлюховата, не по екипажу; покупала токи богатые. Много очень видно парами ездют здесь, особливо иностранцы. Императрицу я видела в четвероместных санях с двумя княжнами и с Конст[антином] Никол[аевичем], четверней большие сани. У[478] великой княгини музыкальные вечера: Шеховская, что была в Париже у Рюминых, приехала и у великой княгине поет, и Доргомыцкой, племянник Станкрерши, там часто играет. Ты пишешь, что у вас оратории, но и я имела терпение сидеть освящение лютеранской церкви. Нам достали только два билета, сестрица побоялась тесноты, то я с Машей Дмит[риевной] отправилась — я сие, кажется, тебе описывала. У вас было две тысячи, а у нас с лишком пять, и не тесно было. Парад большой, без цветов у немцев нельзя, вся церьковь украшена была цветами, и все в парадных мундирах, и несколько немецких проповедей сказали.

Железная дорога было здесь доходом остановилась, как переехала царская фамилия из Царского Села, но умно придумали: выписали из Москвы цыган на два месяца три раза в неделю петь в Павловске. Компания железной дороге платит им 15 тысячь на месяц с договором в Петер[бурге] не петь никак, а кому угодно их слышать, но в Павловске даже и всякой день платя им особливо, а приехать все надо по железной дороге.

И ты себе представить не можешь, что туда ездить — местов не добьешься, что там ресторан получает обеды, ужины, в теперь все удовольствия и катаньи там будут.

Я опять к деньгам, чтоб не забыть тебе сказать: я сказала Штиглицу, что я хочю на Турнезейна и в Париже. Он спросил: там ли будете получать. И тут один из его конторы сказал, что баронесса Гюгель, он знает, получила в Штутгарде. То на это я ему сказала, что выгоднее даже и в Штутгарде получить по парижскому векселю, он сказал — я удивляюсь, что [то] такое подумал и посмотрел что-то в большой книге, нашел, когда к тебе послано, и потом сказал мне — все равно, как хотите, но издерживать в Германии советую вам и по сему векселю брать немецкими деньгами. А потом опять повторил: и франками можно, то вы сами там рассчитывайте, как хотите, а курс теперь для нас хорош. И они в конторе мне сказали, что нельзя лучше, как теперь, и сами не знают, сколько это продолжится и что будет. Теперь и здесь ассигнации подымаются, а в Москве 20 руб. на сто, а здесь 8-мь на сто, а золото все в Петерб[урге] в одном положении, а в Москве дороже, а доходы мы все получаем монетою, а банкиру должны отдавать ассигнациями. Потом опять они сказали мне в конторе: нам не известно щеты в Штутгарде, это дело тамошних банкеров. И так, мой друг, ежели, чего боже нас сохрани, не случится ничего неожиданного убытку по деревням, мы на будущий год может считать вес полный доход, потому что я очистила щоты за прошедший и теперешний. Счеты были вперед забрано у сестрицы и так, что я летом получила, ей отдала. В ломбард не нужно уже более будет платить. Долг наш Баташеву и Бахметьевым просют не платить. Хотя проценты неприятно, но Николай Петровичь с чувством мне говорил, что он это чувствует и принимает за подарок. И я ему заплатила проценты за сей год и еще дала ему тысячю монетою, нельзя иначе. И он мне сказал, как скоро он уплатит долг за свою купленную деревню, и это будет, я думаю, скоро, то он нам будет служить также из благодарности даром. Он чувствует, что наше семейство его состояние и Петруши устроили, и просил меня, чтобы к тебе написать, чтоб ты и барон были покойны, ежели что и со мною случится, что он вам также предан всегда будет. Теперь по пути он поедет в Костром[ские] деревни, межеванье, и посмотрит, нельзя ли прибавить нам оброку хотя малость, не вдруг. Церьковь строют, хорошо, грех их прижимать многим. Увидим, как ильинские заплатют, обещают верно платить 9000 монетою, а променя на ассиг[нации], выдет меньше 9000 франков. Так как теперь не будут возить хлеба из Ильинского в Листовку, то хочет стараться Николай Петров[ич], чтоб Листовка могла прокормить народ наш, который не может достать по пашпортам. Когда они у нас в услугах, то все желают по пачпорту, а дают и отпускают — не хотят. Андрей наш только хорошо очень живет на воле, а Марфа несколько мест переменила, все говорит — тяжело и много требуют, никто даром денег не платит. Ежели бы возможно было в Листовке иметь немца и завести по-иностранному больше скота, продажу сыров и масла, скотом улутчивать землю, засевать овощами, так близско от столицы все бы можно было возить продавать, а просто рожь и овес не много тут дает. Травы у нас для прокормления довольно, и нынче всю не убрали, отдали в наймы, а нынче очень худой год для трав, и ежели бы не осталось от прошлого года у нас сено, нужно бы было даже убавить скота, нечем прокормить было, а ежели бы хороший присмотр за скотом, то больше бы давал скот доходу, можно бы было нанимать работников убирать больше сена, и тем бы лучше удобривалась земля. И так, мой друг, авось со временем все устроится, бог милостив.

Тебе, я думаю, мои письма очень странны кажутся. Пишу я в несколько приемов, как время есть, начинаю всегда за два дни до отправления, и что в голову приходит, мне с тобою не церемонится, и все бы хотела тебе перезсказать, что вижу и что слышу, и ежели бы возможно было все говорить, очень много интересного и смешного я вижу и слышу. Одна Нат[алья] Алекс[еевна], у которой решительно болезнь в полной силе, — большой свет, хотя сама все так же сидит в своем месте, карты в руках, гран пасианс и теперь, как Анюта стала выезжать много, она вечера, Ната[лья] Алек[сеевна], к нам приходит сидеть, и все рассказывает новости, и в восхищении от свадьбы Алексея Григорьевича. Невеста привила себе воспу, и все хотят прививать, и Анюта Филос[офова] и все молодые дамы и девицы, потому что молодая коменданта в воспе, и будет ряба. Во многих корпусах всем привили, и у многих принелась. Аркаша совершенно оправился, но доктор и Галичь не велел еще на службу ходить неделю. И лошадь околела, две тысячи заплачено было, и очень жалко, и славная выезжала была лошадь. Другой испортил, берейторы сказали. А Аркаша сам очень хорошо ездит. Жалко мне на него смотреть: по службе молодец, все хвалют, решительно нигде не манкирует, ездит славно, и везде полковники его выставляют, и великой князь его хвалит, а в комнате все такой — разиня рот. И лишняя доброта его погубит. Пороков нет, слава богу, Галичь очень смотрит, да и наша молодежь говорит все, что все знают, что он и не игрок, и не пьяница, и учился бы и серьезно, хорошо, учителя хвалют, но товарищи мешают. Так как не у всех есть столько денег, то все к нему збираются — завтрики, а [в] вечеру чай, и ты себе не можешь вообразить, как много так разтресет. Вот уже испытал доброту, давал свою лошадь офицерам парадировать, и испортили, и меня это очень огорчает. Сестрица чувствует и понимает, и старается сие переменить, но духу не достает. И так, мой неоцененный друг Саша, прощай, цалую тебя и Eugena, Христос с тобою, да буди мое над вами благословенье.

мать твоя».

Не найдя места на последней странице письма, Елизавета Аркадьевна возвращается к первой и приписывает с краю: «Миша Лерм[онтов] велел написать, что он с нетерпением будет ожидать ответу на его приписку, хотя в моем письме. А я тебе спишу его новые сочинения. Он обещал дать».

9

К рукописным материалам, которые вручил мне профессор Винклер, относится копия одного из лучших стихотворений Лермонтова ранней поры — «Могила бойца».

До сих пор мы знали два источника текста — автограф в 8й тетради Пушинского дома и копию в тетради 20-й, снятую с другого автографа, нам неизвестного. В руках Верещагиной был третий автограф, отличающийся по тексту и озаглавленный «Песнь».

Первые строфы не отличаются от общеизвестного текста. Разночтения содержатся в строках:

- 13. Вм. И бледны щеки мертвеца

- И бледны щеки у него

- 20. Вм. Ползет через чело

- Ползет через него

- 23. Вм. Слетались на курган его

- Слеталися на холм его

- 25–28. Вм. Хотя певец земли родной

- Не раз уж пел об нем,

- Но песнь — все песнь, а жизнь — все жизнь!

- Он спит последним сном, —

в копии Верещагиной:

- Певец из стран богатыря

- Уж пел не раз об нем,

- Но песнь его не воскресит,

- Он спит последним сном.

Подпись — «Михаил Лермонтов». Под нею — приписка пофранцузски: «Copie de l’autographe que j’ai donne Mr. Fernand Schickler. Je ne crois pas que cette posie soit imprime», то есть: «Копия с автографа, который я отдала г-ну Фернану Шиклеру. Я не думаю, что это стихотворение было напечатано».

Судя по характеру разночтений, в руках Верещагиной был первоначальный текст, впоследствии усовершенствованный Лермонтовым. Но для нас, не менее чем варианты текста, интересен самый факт, что уже ранние стихи, написанные в пору, когда Лермонтов даже и не думал печататься, существовали во многих копиях и что копии эти различались по тексту. Отчасти это объясняется тем, что Лермонтов продолжал исправлять их, а иногда и тем, что просьбы любительниц поэзии записать им стихи он выполнял на память…

Мы думали, что раз Висковатов писал: «клочок… найденный мною в Штутгарте», «письмо… найденное мною в бумагах покойной А. Верещагиной», — значит, он в Штутгарте был?! Не был! Это становится ясным из писем, переданных профессором Винклером: