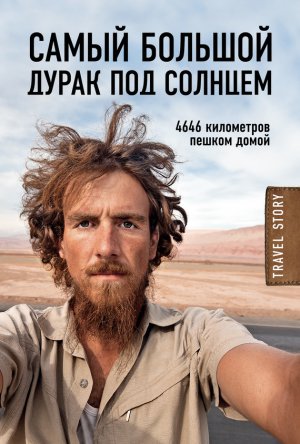

Самый большой дурак под солнцем. 4646 километров пешком домой Рехаге Кристоф

– А теперь никто не приходит сюда! – возмущенно восклицает его жена.

Я вспоминаю, как мне трудно было в августе продлить визу. Все верно: иностранцы не приезжают, по всей видимости, потому, что Китай не хочет выдавать им визы. А сами китайцы не приезжают, потому что из-за усиленной политики безопасности, проводимой правительством, стало трудно перемещаться по стране. Мы сидим под матерчатой крышей, пьем чай из термосов и едим изюм. Мы говорим до тех пор, пока солнце не опускается, и его лучи перестают быть такими горячими. Теперь они лишь мягко греют.

Появляется еще одна группа туристов. Наверное, их привез сюда автобус. Они в кепках, на животах у них болтаются блестящие фотоаппараты, они равнодушно поглядывают по сторонам.

– Корейцы, – замечает толстяк, и остальные кивают.

Корейцы проходят мимо нас к площади, на которой стоит ступа. Я слушаю, как старый уйгур играет на флейте. Это длится пару минут: посмотрев все, туристы возвращаются. У них по-прежнему отсутствующие взгляды, они как будто не видят нас.

Мы подпрыгиваем и кричим, машем руками и показываем им платки и украшения. Безрезультатно. Лишь две девушки отделяются от группы и делают пару шагов к нам, но остальные свистят им, чтобы они возвращались. Мы зовем еще несколько раз, но туристы уходят. Флейта замолкает, снова воцаряется тишина.

– Они ведут себя так, как будто мы продаем фальшивки или мусор, – ругается женщина, крутя в руке платок, – а ведь мы достаем все это в округе, и при этом еще платим деньги за место, чтобы сидеть здесь.

– Это глупые корейцы, – говорю я, и стараюсь не думать о том, как часто я сам отмахивался от торговцев сувенирами, всячески демонстрируя им, что они мешают мне.

Я останавливаюсь на ночлег у Бурхана, одного из уйгуров из сувенирного киоска. В деревне около разрушенного города нет гостиницы, и он вызвался приютить меня. Флейтист идет с нами. Мы проходим через высокие ворота во внутренний двор, где под крышей из винограда стоит кровать. Нам навстречу выбегает маленький мальчик, сын Бурхана, и он говорит по-китайски лучше, чем его отец.

Мы заходим в комнату, снимаем ботинки и садимся на ковер. Бурхан выдвигает низенький столик, его сын приносит чай, в котором лежат крупные куски леденцов. Я пытаюсь вспомнить, когда в последний раз мне довелось пить такой чай, и вспоминаю: в большой мечети в Париже.

Флейтист не знает китайского, он улыбается и курит, в то время как Бурхан морщит лоб и рассказывает о своей неудаче. Его бизнес развалился. В том году у него работали девушки, которые позировали в национальной уйгурской одежде для туристов и приносили много денег. Теперь туристов почти не осталось, а девушки ушли. У него остался только флейтист и лавочка, но прибыли не хватает.

На ужин меня угощают хлебом в теплом молоке, обжаренными овощами и курицей. Отец Бурхана собственноручно зарубил ее, когда узнал о моем визите.

– Мой отец – ахун нашей деревни, – говорит Бурхан с гордостью.

Ахун – это что-то вроде имама. Я вежливо благодарю его, но он отмахивается.

– Мы же уйгуры.

Он говорит, что отец им недоволен. Как ахун, он самый уважаемый человек в деревне, и ему не нравится, что его сын зарабатывает деньги аморальными вещами.

– Аморальными? – спрашиваю я.

Бурхан понижает голос.

– Ну, эта затея с девушками в костюмах. Это ведь недостойная работа. Или у вас по-другому к этому относятся?

– В Германии это не было бы проблемой, – говорю я.

Он смотрит на меня растерянно и недоверчиво, потом замечает, что здесь это проблема.

Еда великолепна. Курица нежная, хлеб в молоке греет изнутри. Мы с флейтистом едим аккуратно и внимательно, а Бурхан недовольно ковыряется палочками в своей миске.

– Я бы поехал в глубь страны, например, в Ланьчжоу. У моего кузена там ресторан, я мог бы зарабатывать у него хорошие деньги.

Он вздыхает:

– Но моя мать и знать ничего об этом не хотела. Мол, слишком опасно.

– Опасно?

– Да, в центре страны в больших городах люди мешаются в одну большую кучу, и каждый думает только о своей выгоде. Это совсем не похоже на то, как мы живем здесь, в деревне.

– И что ты собираешься делать?

– Что мне делать? Мой отец хочет, чтобы я вел жизнь крестьянина, так же, как он сам.

Он смотрит на меня с несчастным выражением лица. Когда приходит время ложиться спать, флейтист прощается с нами величественным жестом, а Бурхан показывает мне, где выключатель и туалет. Я раскатываю свой туристский коврик на большом ковре и ложусь на него. Пол твердый. В начале путешествия мне трудно было так засыпать, но я постепенно привык. Кстати, ходьба приносит мне гораздо меньше боли.

Я жду, когда наступит тишина и звоню Джули. Она деловито осведомляется:

– Ты в гостинице?

Она хочет поговорить со мной через веб-камеру. Нет, отвечаю я, я в гостях у одного уйгура в деревне.

– Тогда поговорим потом, – по-прежнему деловито предлагает она. И отключается.

Объятие

Я пришел в Турфан. Город расположен ниже уровня моря, и летом это самое жаркое место во всем Китае. Я попрощался с Бурханом, потрепал по волосам его сынишку и вышел из уйгурской деревни на север.

Вскоре на горизонте снова показались Пылающие горы, и я подошел к цветной инсталляции, посвященной «Путешествию на Восток». На ней установлен огромный термометр. Я встретил группу туристов из Гонконга, которые от души смеялись над этой безвкусицей. Они спросили меня, почему я путешествую пешком, и я ответил, что просто хочу что-то такое пережить.

В сумерках я пришел в Турфан, снял комнату в большой гостинице и упал на кровать. Я отправил Джули эсэмэс. Она ответила: «Поговорим утром». Утро наступило. Я выспался, повозился с блогом и разобрал фотографии. Сейчас чуть больше четырех, на экране высвечивается ее имя: «Джули».

Я делаю двойной щелчок по картинке рядом с ее именем, появляется черное окошко, идут гудки. Щелчок, картинка медленно открывается, и вот я вижу ее. Она сидит в своей комнате в Мюнхене, на столе перед ней стоит стакан чая, она смотрит в камеру. Она прекрасна.

– Эй, – так и говорю я, – ты выглядишь прекрасно.

Она улыбается и смотрит в сторону, потом спрашивает:

– У тебя хорошая гостиница? Ты хорошо поел? Как там твои ноги?

Я отвечаю, что все в порядке. Я только должен идти быстрее, если не хочу к зиме оказаться в трудных областях. Может быть, я смогу где-нибудь перезимовать и выучить русский. Может быть, вместе с ней, когда у нее будут каникулы?

А в ответ – тишина. Я спрашиваю:

– А как у тебя дела?

Тишина.

– Ляйке, – наконец произносит она. Обычно она не называет меня этим именем. – Я хочу расстаться с тобой.

Я не испугался и не пришел в ужас. Я спрашиваю:

– Почему на этот раз?

Она говорит, что раньше мечтала, что я буду с ней. Она даже надеялась, что где-нибудь поднимется восстание, и я прекращу идти. Но она поняла, что для меня что угодно важнее, чем она.

Я спрашиваю, а как же лето в Чэнду? А Хайнань? А как же мой визит в Мюнхен?

Тишина. Она говорит по-немецки:

– Все это прошло. Я отдалилась от тебя.

И вот нам уже больше нечего сказать друг другу. Она молчит, я навожу мышку на «Завершить разговор» и нажимаю на кнопку.

Я знаю, что окошко закроется только тогда, когда я отпущу кнопку. Я смотрю на Джули, она отворачивается, я отпускаю кнопку. Окошко закрывается.

Пустой экран. Она ушла.

Я ложусь на кровать и смотрю в потолок. Пару секунд нет ничего, кроме белой комнаты и мягкого белья. Потом до меня доходит. Сначала медленно, по капле, потом как поток, пробивший себе дорогу, и, наконец, осознание накрывает меня с головой, как океан.

Джули на самом деле ушла.

Когда я наплакался вдоволь, я звоню отцу. Он говорит:

– Вот черт.

Но я не должен забывать есть и пить, говорит он. И еще. Он бы хотел сейчас меня обнять.

Мне нужен воздух. Я выбегаю из двери, несусь по коридору, вниз по лестнице, мимо регистратора, к выходу. И вот я стою на свободе и оглядываюсь. Я вижу высокого уйгура – сторожа парковки, он носит усы и униформу. Я подхожу к нему, раскидываю руки, он удивленно смотрит на меня, а я обнимаю его и проливаю слезы на его мундир. Он похлопывает меня по плечу и бормочет что-то на уйгурском. Это похоже на голубиное воркование.

Я иду дальше, вниз по улице, до углового ресторанчика, в котором вчера ужинал. Хозяева родом из Сычуань, провинции, в которой родилась Джули. Они спрашивают, все ли со мной в порядке. Я сдерживаю слезы и, не выбирая, заказываю два блюда, чтобы взять их с собой в полиэтиленовом пакете. Потом я возвращаюсь в гостиницу.

Я захожу в холл, прохожу мимо стойки администрации, ставлю ногу на первую ступеньку. Потом разворачиваюсь и иду обратно к администрации.

– Есть ли здесь кроме меня еще иностранцы? – спрашиваю я.

Администратор смотрит на меня в замешательстве.

– Я бы хотел познакомиться с иностранцами, – говорю я и стараюсь придать голосу как можно более обыденную интонацию.

Она кивает. На пятом этаже живут двое мужчин из Голландии, они единственные иностранцы. Она говорит это со странной интонацией, но я не углубляюсь в расспросы. Я бегу к лестнице.

Коридор в гостинице долгий и темный. Я стою перед коричневой дверью с полиэтиленовым пакетом, полным еды, и глубоко дышу. Голландцы, думаю я. Большие, спокойные люди. Я стучусь, дверь открывается, появляется широкая черная борода. Я вижу кафтан. Белый головной убор. На меня смотрят два сверкающих черных глаза.

– Извините, – говорю я на английском, – я искал гостей из Голландии.

Он кричит что-то в комнату позади себя, и появляется вторая борода. Она выглядит менее пугающе.

– Мы из Голландии, – говорит большая борода, – что тебе нужно?

– Мне очень жаль, я думал, вы голландцы.

– Мы и есть голландцы, – его глаза начинают поблескивать.

– Но откуда же вы родом?

– Из Афганистана. Что тебе нужно от нас?

Я стою со своим полиэтиленовым пакетом в коридоре и раздумываю, может стоит просто уйти отсюда. Но потом я все-таки говорю:

– Мне нужно, чтобы меня кто-то обнял.

Обе пары глаз над бородами стали круглыми от удивления. Они смотрят на меня, пока я пытаюсь им объяснить, что со мной произошло. Что я хотел идти домой из Пекина. Что она ушла. Что я все разрушил. Слезы капают на ковер, пакет с едой шуршит у меня в руках. Оба смотрят на меня.

– Объятие? – спрашивает наконец большая борода. – Хорошо. С кем из нас?

Луна

20 октября 2008.

Турфан, город-оазис на западе Китая

Я выхожу из города и иду на северо-восток, мимо меня мелькают дома, лица и машины. Я вижу все очень расплывчато, как будто смотрю на жизнь из окошка несущегося поезда.

На пропускном пункте, отделяющим Турфан от пустыни, меня останавливают. Передо мною стоят двое полицейских – у одного большая связка ключей на поясе, другой носит сигнальный жилет. Оба кричат на меня:

– Ты не пройдешь здесь!

Спустя вечность они все-таки пропускают меня, и в кармане у меня лежит записка с номером телефона. Они вошли в мое положение, и если у меня возникнут трудности, то я должен позвонить им. Через двенадцать километров будет заправка, я должен дойти до нее.

Я ковыляю вперед в коричневом тумане, вокруг меня летает пыль и мелкие камушки, я почти ничего не вижу вдали. Время от времени проносятся машины, все они едут навстречу мне, никто не едет в моем направлении.

Ветер бушует. Когда он налетает на меня спереди, то я не могу идти, если он бьет с боку, то с такой силой, что мне приходится упираться в кабутце, чтобы она не опрокинулась. Когда я равняюсь с заправкой, уже наступают сумерки. На заправке дежурят три парня, они без лишних вопросов предоставляют мне комнату с кроватью.

Я интересуюсь, что будет с погодой. Они повторяют то же самое, что я и сам знаю: буря может длиться несколько дней, а может закончиться через пару часов.

Я иду в свою комнату, закрываю дверь, раскатываю на кровати циновку и кладу сверху свой туристский коврик. Я жму на выключатель. Становится темно. Снаружи раздается рев. Некоторое время я продолжаю стоять. Потом я становлюсь на колени на свой коврик, складываю руки и говорю:

– Пожалуйста, пусть погода улучшится.

Я повторяю это снова и снова, потом засыпаю.

Проснувшись, я вижу за окном голубое небо. Я упаковываю кабутце и выхожу на улицу. Здесь снаружи ветер все еще сильный, но в сравнении со вчерашним он почти дружелюбен.

Я получаю эсэмэс от Чжу Хаи. Он забронировал мне билет на самолет из Урумчи в Мюнхен на 26 октября. У меня еще пять дней. Он пишет: «Надеюсь, ты успеешь». Я отвечаю: «Я должен».

Я тащу кабутце по лунному ландшафту. Вся Гоби покрыта темной галькой. Нет ни растений, ни зверей, ни людей. Ветер воет. Время от времени мимо проезжает машина. Когда мы пересекаемся на шоссе, мне кажется, будто две космические капсулы пролетают мимо друг друга.

Время от времени я сворачиваюсь на корточках в безветренной тени мостов. Я не забочусь о том, чтобы вытирать слезы.

Когда блеклые полоски облаков окрашиваются в красноватый оттенок, а горизонт темнеет за моей спиной, я подхожу к дому отдыха Сяоцаоху («Море низкой травы»). Я не вижу моря, да и травы почти не видно, зато здесь есть гостиница. Правда, очень пыльная. Хозяйка дает мне относительно чистую комнату и извиняется: вчерашняя буря выбила несколько окон. Сила ветра достигала двенадцати. Она смотрит на меня, ожидая какой-то реакции.

Я сказал, что не имею ни малейшего понятия, это много или мало.

– В том году сила ветра однажды достигла здесь тринадцати, – поясняет она, – перевернулся пассажирский поезд, и несколько человек погибли.

Дорога через горы Тянь-Шань ведет на север через длинное ущелье, слева и справа возвышаются скалы, все вокруг пыльное и серое. Беки звонит мне и удивляется, почему я все еще иду, мне следовало бы мог все бросить и сразу отправиться к Джули, вместо того чтобы продолжать страдать. Я говорю:

– Мне нужно дойти до Урумчи, иначе не получится.

– Почему?

– Я не знаю.

– Ты приедешь домой?

Я говорю, что вряд ли. Тогда еще кое-что приходит ей в голову:

– А что ты будешь делать со своей бородой и волосами, когда поедешь к ней? Отстрижешь?

Я не могу об этом думать. Ноги несут меня вперед, навигатор указывает мне путь. Я пересекаю пыльные мосты, протискиваюсь мимо грузовиков, вижу сверкающий ручеек. Иногда я достаю одну из камер и фотографирую. Например, какой-нибудь мост или улицу, горы или небо над ними.

Я стараюсь регулярно питаться, как советовал мой отец. Это не всегда мне удается. Я грызу яблоко, перекусываю парой кексов, иногда ем немного риса. По вечерам, если мне удается найти в деревне комнату, я коротаю время до ночи за мытьем ног, стиркой носков, просмотром навигатора и сортировкой фотографий. Они кажутся мне чужими. На экране мелькают какие-то ландшафты, на которых почти никогда не видно людей. Некоторые фотографии я стираю, другие публикую в блоге. Я не знаю, что мне о них сказать.

«Я в самом деле проходил здесь?» – единственное, что мне приходит в голову.

Я звоню учителю Се. Он предостерегал меня потерять Джули. Он должен знать, как мне помочь. Я не сразу до него дозваниваюсь.

– Маленький шельма, – мягко отвечает он, – ты должен сам понять, что для тебя самое главное. Все остальное придет само.

Я захожу в осень. С другой стороны Тянь-Шаня Гоби прощается со мной и переходит в желтоватый ландшафт. Я вижу траву, беспомощно смотрящуюся в небо, жухлые листья. Время от времени мелькают остаточные пятна пустыни.

Я прохожу мимо озера и останавливаюсь на его берегу. Гладь воды притихла перед величием гор, солнце отражается в ней тысячами осколков.

Мне звонит Чжу Хаи. Его голос звучит как всегда глубоко и успокаивающе. Он смеется и говорит:

– Маленький Ляй, судьба есть судьба. То, что тебе нужно, ты получишь. А если судьба не приготовила для тебя что-то, не стоит из-за этого грустить. Приезжай в Урумчи, мы с дядей Шеном ждем тебя!

Пора

Когда я добираюсь до Урумчи, я не застаю здесь Чжу Хаи, меня ждет только дядя Шен. Я жду его у входа в гостиницу на юге города, он едет навстречу на своем велосипеде. Увидев меня, он удивляется:

– Парень, что у тебя за вид?

Я выдавливаю из себя кривую улыбку. За последние дни я сильно вымотался. Вчера я проснулся на заднем дворе, где время как будто остановилось. Повсюду пыль, красные кирпичи и плакаты с пропагандой. Я попрощался с хозяевами, и тетя, которой я выплакал свою беду, дала мне напутствие: «Время все поставит на свои места».

Когда я вышел от них, небо было голубым и ясным. Я шел мимо мельничных полей и березовых рощ, время от времени на горизонте мелькали горы. Потом я подошел к долине, где воздух показался мне мутным и душным, и я понял: город уже недалеко.

Вокруг вдруг стало много машин. Дорога расширилась, появились мосты. Я увидел под собой канал, железнодорожные пути и трехполосное шоссе. Я прочитал большую вывеску, на которой было написано:

«СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРМОНИЧНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ».

Я перешел городскую границу, мой путь лежал через длинную аллею, на которую деревья уже уронили свою листву. Их ветви были почти голыми, а оранжевые и желтые листья красовались на земле.

Напротив меня стоит дядя Шен. Он пришел, чтобы показать мне дорогу в северную часть города, туда, где находится аэропорт и его дом. Он спрашивает:

– Ты завтракал?

Я качаю головой, он отводит меня в закусочную и ставит передо мной тарелку с равиоли. Некоторое время он наблюдает, как я равнодушно ковыряюсь в ней палочками, потом он говорит:

– Знаешь, что я прочитал? На каждого человека приходится более двухсот тысяч потенциальных партнеров.

Я ничего не отвечаю.

– Двести тысяч, научно доказано! – Он показывает на мои равиоли. – Ешь!

В этот день я прохожу одиннадцать целых девять десятых километров по городу, а дядя Шен едет рядом со мной на велосипеде и разговаривает. Он разглагольствует о теории «двухсот тысяч идеальных партнеров», расписывает мне предстоящее прекрасное свидание с моей семьей, если я решусь поехать домой. А еще он рассказывает мне, что особенного в городе Урумчи: в мире нет второго такого большого города, который так же далеко находился бы от моря.

Временами я слушаю его невнимательно. Я смотрю на уличное движение, на дома, на листья деревьев. Небо проясняется и становится голубым. Этот осенний день так похож на тот, в который я покинул Пекин почти год назад.

Как будто я хожу по кругу. Я вижу пожилую супружескую пару, идущую с покупками, и отворачиваюсь. Я не хочу, чтобы дядя Шен видел, как я плачу.

Ближе к вечеру мы снова стоим около гостиницы, которую выбрал для меня дядя Шен. Он лично знаком с хозяином.

Он помогает мне разгрузить кабутце. В ней остается совсем немного вещей: лыжные палки, канистра для воды, миска для мытья ног, ремень, которым я привязывал рюкзак, инструменты и обе табуретки. Мои припасы почти закончились.

Дядя Шен спрашивает:

– Хочешь посмотреть, где она будет тебя дожидаться?

Я качаю головой, он увозит мою кабутце, а я остаюсь с остатком вещей один в номере. К ужину он возвращается. Я говорю ему, что не голоден, но он не желает и слышать об этом. Мы устраиваемся в уйгурском ресторане, нам приносят рис с бараниной и изюмом.

Он хочет посмотреть на фотографию Джули. Я кладу на стол свое портмоне, там внутри хранится наша фотография, мы сделали ее в Мюнхене, в кабинке экспресс-фото, во время моего последнего визита к ней. Она черно-белая, мы оба выглядим нелепо на ней. Когда я смотрю на фотографию, у меня сжимается что-то в животе.

– Она не такая уж и распрекрасная! – утверждает дядя Шен и преувеличенно громко смеется. – Ты таких найдешь сколько хочешь вокруг! Посмотри на ее нос, она совсем не красавица.

– Дядя Шен, спасибо тебе. Я знаю, для чего ты все это говоришь, – отвечаю я.

Вечером дядя Шен провожает меня до гостиницы. Позже я выхожу на улицу и отправляю Джули эсэмэс, в которой пишу, что скоро приеду в Мюнхен. Она отвечает, что нет никакой разницы, приеду я или нет.

Я стою в маленьком переулке. Уже темно, некоторые окна светятся, другие запотели, кто-то жарит баранину на углях, повсюду снуют люди: небольшими компаниями, парочками или поодиночке. А я стою среди них.

Звонит дядя Шен. Он спрашивает, где я нахожусь, и приказывает мне вернуться в гостиницу. Несколько минут спустя он появляется перед моей дверью. Рядом с ним маленькая собачка.

– Это собака моей жены, – объявляет он и пускает ее в мою комнату. Собака похожа на истеричную коричневую колбасу. Я сижу на кровати, собака извивается на полу и пытается совокупиться с моей ногой. Дядя Шен сидит в кресле и довольно смотрит на нас.

– Наконец-то ты снова смеешься, парень, – говорит он, пока собака слюнявит мою руку. На следующее утро он тащит меня завтракать. Он ждет, пока я покончу с едой. Потом он показывает на мою голову и говорит:

– Пора, мальчик.

Я сглатываю. Я знаю, что это должно случиться, но я еще не готов к этому.

– Я не могу, – умоляю я, но уже через три четверти часа лишаюсь шевелюры и бороды. Я сижу в салоне-парикмахерской, несколько человек стоят вокруг меня, они смотрят с интересом, а мастер в это время отстригает машинкой оставшиеся пряди. Из зеркала на меня смотрит загорелое лицо со впалыми глазами. Я сразу чувствую какую-то легкость на голове.

Взглядом я ищу поддержки у дяди Шена, а он удивленно улыбается и говорит:

– Слушай, а ты и правда еще маленький мальчик.

Мне звонит Чжу Хаи. Он приехал на поезде из Шихэцзы и сейчас едет к нам. Увидев меня, он смеется.

– Маленький Ляй! – восклицает он. – Тебе потребовался целый год, чтобы преодолеть короткое расстояние от Пекина досюда, и вот мы наконец снова увиделись, а ты делаешь такое недовольное лицо?

Он тащит меня в торговый центр, чтобы подобрать мне новую одежду. Я покупаю спортивные ботинки, куртку на вате, штаны и рубашку. Я надеваю все это, и смотрюсь в зеркало, и кажусь себе еще более чужим, чем днем, после стрижки.

Это мой последний вечер в Синьцзян. Мы вместе идем в большой ресторан, где подают фондю.

– Фондю такое же, как тогда в Гучэн! – говорит Чжу Хаи, и его глаза блестят. Нас собралось шесть человек, он пригласил еще несколько друзей.

Мы едим и пьем. Дядя Шен хвалит мой аппетит. Я рассказываю, как год назад вышел из Пекина, потому что хотел новых переживаний. Как в начале путешествия я познакомился с Чжу Хаи, а в середине с дядей Шеном, как в конце путешествия я шел через пустыню с учителем Се и с моим братом. Я рассказываю о Джули. О том, что я все сделал неправильно. Что завтра я полечу к ней, чтобы хотя бы еще раз ее увидеть.

Когда я заканчиваю, один из друзей Чжу Хаи встает и поднимает свой бокал. Он уже немного подвыпил.

– Мой немецкий друг Ляйке, – торжественно произносит он, – я рад, что одна из наших китайских девушек сумела пробудить столь искренние чувства в твоей душе. Я желаю, чтобы она услышала тебя и ты остался с ней или вернулся бы и продолжил путешествие, в зависимости от того, что сделает тебя счастливым!

Мы чокаемся бокалами, под нами бурлит фондю, все смотрят на меня. Я не знаю, что я должен сказать, но говорю:

– Спасибо, мой друг.

Мой самолет вылетает в первой половине дня. Мы с Чжу Хаи и дядей Шеном стоим в холле аэропорта Урумчи. Оба приехали сюда на такси провожать меня.

– Ты еще приедешь сюда, парень? – спрашивает дядя Шен.

Я говорю, что не знаю.

– Это хорошо, – одобряет Чжу Хаи, – поезжай туда и посмотри, как все пойдет. Все остальное никуда от тебя не денется.

Я нахожу свое место в самолете и звоню учителю Се. Мне везет, он сразу подходит к телефону.

– Учитель Се, я сижу в самолете, – сообщаю я.

– Ах ты, маленький шельма! – радостно восклицает он.

И на секунду ко мне возвращается чувство, что я иду рядом с ним, а перед нами целая пустыня.

Лотос «Лошадиное копыто»

Zantedeschia aethiopica – так называется цветок, нежный, словно грустная балерина. В магазинах его часто называют калла или калла-лилия, но он не имеет отношения к этим растениям. Это зантедеския. Ее родиной является Южная Африка, она предпочитает теплый и не слишком сухой климат. Сейчас ее выращивают по всему миру, и на китайском она называется матилиан – «Лотос «Лошадиное копыто»».

Однажды, августовским вечером, мы шли с Джули по жарким влажным улицам Чэнду. Я оставил свои фотокамеры в отеле, потому что мы отправлялись ужинать. Я держал ее руку в своей.

Когда мы проходили мимо цветочного магазина, она остановилась и показала на него. Дверь была открыта, и я увидел длинные тонкие шеи, тянувшиеся в неоновом свете, белые головки, чашеобразные и нежные…

– Мои любимые цветы, – сказала Джули. Она знала их немецкое название, но выговаривала его как имя подруги, которая послала тогда ей за меня засоленную рыбу: «Карла».

Я живу в Мюнхене, у родителей Луизы. Они в отъезде, я получил ключ от дома и нахожусь здесь один. Дни похожи один на другой. Я встаю, принимаю душ, выхожу на улицу и гуляю по городу. Когда я прохожу мимо цветочного магазина, я спрашиваю, нет ли у них каллы, белой, если можно. Я отношу ее к Джули и кладу перед дверью. Потом дальше тенью хожу по городу, который я так ненавидел во время учебы.

Через неделю я получаю имэйл от одного из ее соседей. Он говорит, что цветы прекрасны, но я должен знать, что Джули нет дома. Она уехала к подруге.

Я покупаю валерьянку, чтобы снова спать по ночам. Я лежу ночью в пустом чужом доме на кровати и смотрю в потолок. Две недели назад я был еще у Бурхана и растягивался на твердом ковре. Сейчас я в мягкой постели, у стены стоят полки с кучей книг. Я должен бы порадоваться им, ведь за весь год я прочел лишь одну книгу, историю о человеке, живущем на юге Китая, который теряет всю семью и в конце концов находит покой.

Утром пятого ноября я просыпаюсь и вижу на телефоне сообщение от Джули. Она хочет встретиться со мной в кафе на реке Изар через два дня.

Я ликую. Я выхожу из дома и проглатываю большой гамбургер с картошкой фри. Плюс к этому я покупаю мягкое мороженое. Я снова и снова смотрю на это сообщение. Встреча, кафе, Изар.

Мир неуловимо изменился. Ночью президентом Соединенных Штатов выбрали Барака Обаму, все телепередачи, газеты и журналы показывают его фотографию. А он говорит всегда только одно слово: «Change», и выглядит очень оптимистично.

Седьмого ноября, во второй половине дня, я вхожу в кафе и оглядываюсь: деревянная облицовка, спиртные напитки за прилавком, музыка лаунж, атмосфера шика. Я думаю: «О, Джули, почему здесь?» Потом я сажусь за столик. Я пришел более чем на час раньше.

Я просматриваю карту напитков: кофе, соки, кола, вода, алкоголь. Многообещающие названия, содержащие в себе виски, ром, водку и текилу.

Я заказываю апельсиновый сок.

Потом иду в туалет.

Выпиваю свой сок и прошу официанта убрать со стола. Джули не должна видеть, как долго я здесь сижу.

Снова смотрю на карту напитков и расшифровываю, что написано мелким текстом под отдельными напитками. Номер один содержит хинин. В номере два есть консерванты.

Смотрю в окошко, бросаю взгляд на телефон. Размышляю, не сходить ли еще раз в туалет.

Потом приходит она. Она стоит в дверях и оглядывается. Я машу рукой, она подходит ко мне. Она улыбается, и мне кажется, что я сейчас упаду со стула.

Я говорю:

– Ты прекрасно выглядишь!

На самом деле я хочу сказать, что она прекраснее всего на свете. Она в облегающем черном платье, веки у нее немного подкрашены тенями. Я смотрю в ее глаза, и они напоминают мне ночное небо в Гоби, такие же черные и светящиеся.

Она отвечает:

– Ты тоже хорошо выглядишь.

Я делаю вид, как будто изучаю карту напитков. Потом говорю:

– Я думаю, что возьму апельсиновый сок.

Она берет манго. Мы обмениваемся парой вежливых слов.

Потом она говорит, что мы видимся в последний раз.

Я стою потерянный на берегу Изара и плачу.

– Я буду ждать тебя, – сказал я ей, а она ответила:

– Не жди.