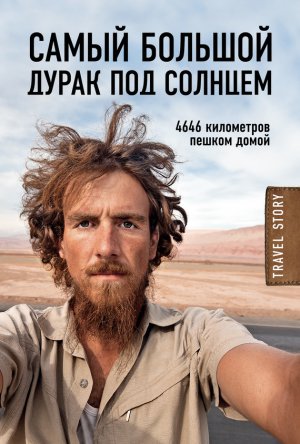

Самый большой дурак под солнцем. 4646 километров пешком домой Рехаге Кристоф

Так я становлюсь официальным фотографом похорон. В мои обязанности входит все максимально подробно запечатлеть, а затем отправить копию фотографий семье. У меня нет слов: эти люди хотят, чтобы я их фотографировал. Секунду я стою в нерешительности и не могу заставить себя достать свои камеры, но старейшина Ли кладет мне руку на плечо и говорит ободряюще:

– Ну давай, начинай!

После этих слов я окунаюсь в церемонии, которыми жители деревни провожают старого председателя Яна в могилу.

Речи, прерываемые всхлипами, и небольшие чашечки с жертвенной едой, приготовленной с такой любовью и заботой…

Мужчины толпятся у гроба. Каждый хочет его нести, чтобы обрести покровительство, которое им может дать покойник…

Огонь, который должны преодолеть несущие гроб, прежде чем они отправятся в долгий и извилистый путь на холмы…

Коренастые сыновья умершего, молча глотающие слезы и ведущие за собой похоронную процессию…

Женщины, медленными, неуверенными шагами приближающиеся к тому месту, где гроб будет опущен в заледеневшую землю…

Снежные шары, летающие между жителями деревни туда-сюда, пока лопаты быстро выкапывают могилу…

Ритуальное сжигание венков, домов, машин и денег из бумаги, которые должны сопровождать старого жителя деревни на тот свет…

И, наконец, его жена, которая почти падает на землю, хотя ее поддерживают с обеих сторон. Она последней покидает место, где супруг отныне будет дожидаться ее под тихо падающим снегом…

Я покидаю деревню Динцунь, когда уже вторая половина дня на исходе. У меня промокли ноги, но мне все равно. Я прощаюсь со скорбящими, со старейшиной, с хозяйкой и ее сыном и отправляюсь в путь по тихому, сумеречному снежному миру, в котором вскоре наступает полная темнота, нарушаемая лишь машинами, время от времени проносящимися мимо, как кометы. Я останавливаюсь, чтобы высморкаться. Глаза слезятся, и я не знаю, связано ли это с простудой или с тем, что мне грустно.

Я надеваю наушники, выбираю «Ana Na Ming» Салифа Кейты, жму на «Repeat». Я плыву сквозь темноту.

На рельсах

Вот еще два дня во льдах, и я добираюсь до маленького города Цюйво и наконец нахожу отапливаемую комнату. Я стаскиваю ледяные хлюпающие ботинки и ставлю их под батарею. Развешиваю свою одежду. Душ приятно теплый, и я стою под его струями до тех пор, пока кожа на моих пальцах не набухает и не покрывается морщинками.

На моем телефоне высвечивается сообщение от Ке-э. Она уже в Юньчэн и хочет знать, когда я приду.

Хороший вопрос. На самом деле, я уже меньше чем через неделю могу там быть. Но хочу ли я туда вообще?

Я рассматриваю пеструю картонную табличку около телефона в номере. Пару секунд я кручу ее в руке, потом беру телефон. Вдруг кто-то стучится в дверь. Открыв дверь, я вижу на пороге скучающего вида женщину средних лет, которая перебирает руками, как кошечка передними лапками:

– Массаж?

Я разочарованно отмахиваюсь:

– Большое спасибо, но сегодня я лучше лягу пораньше спать. До свидания.

Она равнодушно пожимает плечами и исчезает в темноте коридора. Я падаю на кровать и размышляю.

Юньчэн.

Джули я сказал, что меня туда пригласил «один знакомый», ни слова не сказав о симпатичной Kе-э. С другой стороны, когда я видел ее в последний раз? Я вполне могу называть ее просто «знакомым».

Или вот, я бы мог посетить Таинственное Место. Это пятно на карте, примерно сто километров на запад отсюда. Оно выглядит как гора, или кратер, и нельзя точно понять, что это такое. Когда я спросил об этом Сяо Чая, он сразу загорелся и сказал, что я должен обязательно туда пойти и все разузнать, как это делали первооткрыватели. Это также означает и то, что я приду в Юньчэн чуть позже и что у меня будет гораздо меньше времени на всякие там глупости.

В дверь снова стучат, отвлекая меня от размышлений. На этот раз на пороге стоит коренастый мужчина, похожий на дальнобойщика или повара в закусочной. Откашлявшись, он спрашивает неуверенным басом:

– Массаж?

Откуда-то раздается смех. Из последовавшего за этим разговора я узнаю, что в массажном салоне на нижнем этаже прошел сенсационный слух о том, что наверху поселился иностранец, который заказывал массаж, но ни в коем случае не хочет, чтобы к нему прикасалась женщина!

Отважного мужчину послали сюда, чтобы он выяснил, что к чему, а за ним увязалась вереница веселых девушек, чтобы посмотреть на спектакль. Одна из них похожа на Джули, у нее гладкая золотистая кожа и черные глубокие глаза. И,честно говоря, мне хотелось бы сказать: «Выбираю ее».

Однако я извиняюсь за недоразумение и возвращаюсь в комнату, а за дверью доносятся смеющиеся голоса, удаляющиеся по коридору. Я падаю на кровать и беру телефон. Ответ Ке-э печатается сам собой: «Приду, но мне нужно успеть кое-что сделать до этого!»

В этих краях города расположены близко друг к другу. Между Цюйво и Хума всего один день пути, так же, как между Хума и следующим маленьким городком под названием Синьцзян. Я подхожу к мосту, перед которым расположен рынок, любуюсь пестротой ковров и столов, на которых разложены на продажу разнообразные вещи: от офисных стульев до бюстгальтеров, от плюшевых игрушек до пластиковых цветов, – здесь можно купить все. Повсюду снуют тепло укутанные люди и кричат во все стороны о своих низких ценах. Пахнет жареным тофу.

И вот я уже в центре толчеи. С упорством ледокола на Северном море я протискиваюсь сквозь плотные волны людей. Бабушки и дедушки напирают на меня со всех сторон, а маленькие дети путаются под ногами.

Невольно я останавливаюсь, потому что ко мне в руки попал чудесный предмет: ярко-красный, круглый, размером с велосипедную шину. На упаковке написано, что он состоит из ровно тысячи фейерверков: «НЯНЬ НЯНЬ ГОНГ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СУПЕРФЕЙЕРВЕРК!»

Некоторое время я размышляю, как это сокровище вообще попало ко мне в руки. Потом начинаю соображать, смогу ли я закрепить его на своем рюкзаке, а когда продавец звонко смеется, я краснею от смущения:

– Ты действительно хочешь тащить его на себе?

И голос разума вторит с помощью какой-то дамы:

– До Нового года еще почти две недели, мальчик! Ты сможешь купить фейерверк и чуть позже!

И, конечно, они правы. Я нерешительно и неохотно кладу свое сокровище обратно на прилавок, и люди помирают от смеха, когда я на прощание грустно провожу по нему рукой.

«Все равно, что там будет в Юньчэн, но стрельба будет точно!» – торжественно обещаю я себе.

Но когда я выхожу с рынка и поднимаюсь на мост, я забываю обо всем, потому что передо мной на другой стороне реки раскинулся город Синьцзян, и он прекраснее всех остальных китайских городов, которые мне доводилось видеть.

Во всех тех городах в глаза сразу бросается некоторый хаос: жилые многоэтажки и офисные здания теснятся друг напротив друга. Нужно приложить немерено усилий, чтобы не заблудиться в гротескно широких улицах, пешеходных мостах и путепроводах. Да еще с удивлением замечаешь, что люди здесь предпочитают красить окна в зеленый и голубой цвета. Здесь трудно найти старые здания, храмы, ворота и башни императорских времен. Требуется время, чтобы привыкнуть к строительному шуму, который звучит как ревущий, тарахтящий, топочущий и скрипящий саундтрек.

А здесь все по-другому. С моста перед городком Синьцзян виден изящный изгиб реки вокруг холма, на котором раскинуты постройки: традиционные домики с изогнутыми крышами, узкие башни пагод и церквей, а также современные широкие дома казарменного типа, блестящие телевизионные вышки, трубы заводов, и среди всего этого снуют машины, велосипеды и пешеходы.

Я иду за человеком с вытянутом полиэтиленовым пакетом за плечами. Он переходит через мост и идет вниз по магистрали, потом я теряю его из виду в толпе и вдруг обнаруживаю, что оказался уже в центре города.

На следующий день я стараюсь посетить все достопримечательности Синьцзяна. Сначала я нахожу пагоду Лунсин, лестничные пролеты которой такие узкие, что я несколько раз чуть не застреваю на них. Поднявшись наверх, на площадку, лицом к лицу сталкиваюсь с юношей и девушкой лет по восемнадцать. И хотя они вежливо улыбаются и очень вежливо приветствуют меня, я прекрасно понимаю, кто тут лишний. К тому же площадка не намного больше душевой кабины.

Я быстро фотографирую с любовью нацарапанные и выведенные надписи на стене (XY + YZ = сердечко), протискиваюсь обратно на лестницу и оставляю парочку наедине в их гнездышке: целых тринадцать этажей и тринадцать веков над пылью города и заботами будней.

Псевдоготический собор закрыт. Я заговариваю с дамой, подметающей снег на площади перед фасадом. Она уверенно сообщает мне, что эта церковь стоит тут уже больше тысячи лет, при этом смеется, как веселый тюлень. Я высказываю сомнения, но она радостно хихикает и утверждает, что девятьсот лет точно. Пару минут мы пререкаемся, потом решаем разбудить пастора и попросить его прояснить нам этот вопрос. Старик довольно помятого вида недовольно открывает дверь и бурчит спросонья:

– Тысяча девятьсот тридцать седьмой. Построен голландцами.

Мы с Тюленем весело хохочем.

Посмотрел я еще несколько башен, склеп, старую сцену театра и садовую архитектуру, потом совсем устал и поплелся обратно в гостиницу.

Звонит телефон. Это Джули. Она весело рассказывает что-то про университет в Мюнхене, а я делюсь с ней впечатлениями от похорон в Динцунь, а потом говорю, что решил разузнать, что за мистическое место я увидел на карте:

– Иначе я слишком долго пробуду у знакомого в Юньчэн, – завершаю я почти чистосердечным признанием.

Покинув Синьцзян, я совершаю стратегическую ошибку, послушав кого-то слишком умного, который посоветовал идти до следующего города по рельсам, потому что, мол, эта дорога короче. Я послушался, и теперь мне предстоит все двадцать пять километров горько сожалеть об этом.

Самое ужасное в рельсах – это расстояние между деревянными шпалами. Оно такое узкое, что приходится семенить, когда идешь по ним, и они слишком далеко друг от друга, чтобы шагать через одну. Разозлившись, я пробую идти по гравию около рельсов, но от этого у меня начинают болеть суставы. Каждые тридцать минут мимо с грохотом проносится поезд, и я вынужден спрыгивать с рельсов и внушать самому себе, что совершенно не завидую людям, которые в уютных купе пролетают мимо меня, как путешественники во времени.

Следующая проблема – это еда. По собственной глупости я взял с собой очень мало, а железная дорога почти все время проходит по эстакаде. Так что мне пришлось уже пройти не один поселок, наслаждаясь ворчанием своего желудка и не имея никакой возможности спуститься и добыть себе провизию. Во время привала я откопал в рюкзаке молоко с ароматом грецкого ореха и два маффина, но они исчезли у меня в желудке, почти не оставив следа, как падающая звезда.

Небо белое, все вокруг покрыто снегом. Одинокая собака плетется вдали, оставляя за собой следы, похожая на бумажного жука. Я посвистал ей, собака остановилась и повернула ко мне голову. Я вспоминаю нашего грифона по имени Пак дома в Бад-Нендорфе. Она не любит снег, он для нее слишком холодный.

Когда я наконец пришел на вокзал города Цзишань, уже почти стемнело. Мимо проезжает поезд, и я вижу лица людей за окнами. Сейчас мало что кажется мне таким же прекрасным, как поездка в спальном вагоне. Меня терзает зависть, а поезд проезжает мимо, заставив меня предварительно влезть на платформу.

Железнодорожный сторож растерянно смотрит на меня, я машу ему рукой и теряюсь в толпе, которая движется через здание вокзала к выходу. Тут стоит еще один билетный контроль. Когда очередь доходит до меня, я протягиваю грязные и пустые руки.

– Билет! – нетерпеливо требует контролер, и, пока я пытаюсь ему объяснить, что у меня его нет, очередь за мной превращается в пробку. Стонущая толпа напирает на мой рюкзак.

– Билет! – повторяет он уже с нетерпением в голосе, а я опять отвечаю ему, что у меня его нет.

Люди за мной возмущаются. Потом приходит железнодорожный сторож и кричит своему коллеге:

– Иностранец не ехал на поезде!

Лицо контролера расползается.

– Не ехал на поезде?!

– Нет, он пришел пешком оттуда, – сторож указывает на рельсы. Контролер принимает решение не вникать в детали относительно «как» и «почему». Нервничая, он пропускает меня.

В здании вокзала я становлюсь лишь одним путешественником из многих. У меня имеются необходимые атрибуты – багаж и усталое лицо. У всех, кто снует вокруг, багаж и усталые лица. Двое пожилых мужчин сидят, погруженные в карточную игру. Они не поднимают голову, когда я прохожу мимо них.

У меня болят ноги, и я готов упасть от усталости, но все это ерунда, потому что я не ехал на поезде. Я пришел пешком.

Литр с четвертью

Я стучу в окно заправки, расположенной в паре километров от Ваньжун.

Дверь открывает парень в очках. Он недоуменно переводит взгляд на снежные равнины, потом смеется и приглашает поскорее войти. Я получаю стаканчик горячей воды и уже хочу сесть на табуретку, как меня приглашают в дальнюю комнату, где на постели сидят его жена и дочка. Оказывается, мы с ним одного года рождения. Недавно он устроился здесь дежурным по заправке, и работа ему не особо нравится.

– Как же тебе повезло! Ты можешь мотаться по всему миру и не заботиться о деньгах, – говорит он, а его жена молча кивает, гладя дочку по стриженым волосам.

В комнате имеются деревянная кровать, стол и тихонько булькающий рефлектор. На стене висит рекламный плакат «С НАШЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ КАРТОЙ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ СТАЛО ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ!», а рядом еще несколько больших постеров, на которых изображены звери, фрукты, машины и профессии с соответствующими названиями.

Малышка учит по ним свои первые иероглифы. Ей четыре года, на ней ярко-красная курточка с блестящими кнопками, и она кажется очень послушным ребенком.

Когда я похвалил красивую курточку, хозяин гордо улыбнулся: в Китае на Новый год принято надевать новую одежду, и лучше всего, если она будет красного цвета. Кстати, а где я собираюсь проводить праздники?

Я что-то плету о своем знакомом в Юньчэн и о Таинственном Месте на карте, о котором мне хочется узнать, и он прерывает меня:

– Ты, наверное, имеешь в виду Хуаншань! Так он недалеко отсюда, прямо на юг от Ваньжуна.

Хуаншань можно перевести как «гора с одинокой вершиной». Значит, Сяо Чай был прав, что таинственное место на карте это совсем не кратер, а огромная, возвышающаяся над снежными ландшафтами вершина!

На следующий день я покидаю Ваньжун. Вместо горы вижу перед собой голубой указатель, на котором написано:

«ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ХУАНШАНЬ – 5,8 КМ».

Я уже хочу идти дальше, но замечаю, что ниже изображен спортсмен-горнолыжник и имеется многообещающая подпись:

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ».

Я озадачен. Но почему, собственно говоря, нет? И в Поднебесной, как и во всех других местах, сочетание спуска и снега порождают зимний спортивный курорт, так почему бы мне, сидя в бутафорской пастушьей хижине, не насладиться тарелочкой лапши в компании пестро разодетых лыжников? Пару километров в радостном предвкушении тепла, и вот уже я подхожу к воротам, преграждающим улицу.

«ХУАНШАНЬ»,

– выведено золотыми буквами.

На заднем плане видны множество серпантинов, ведущих на вершину горы. Улица вычищена до блеска, хотя поблизости не видно ни души. Я прохожу сквозь ворота и читаю табличку, которая гласит, что здесь особенно рады всевозможным лингдао. Наименование «лингдао» применимо к персонам, принимающим решения в политических или экономических областях, большим шишкам, так сказать. И эти люди встречаются здесь, чтобы позаниматься зимним спортом? Оп-па.

Впрочем, на горе что-то не видно ни одного лыжника, ни тем более больших шишек на лыжах.

Когда улица начинает подниматься наверх и окрестности исчезают в голубоватой дымке, я прохожу мимо террасных полей, мимо ворот с надписью «ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ХУАНШАНЬ» и, наконец, мимо пустого здания, похожего на бывший офис полиции. За следующим поворотом появляется горнолыжный склон, похожий на гигантский, накинутый на гору пуховый платок, такой же безупречно белый и пустой, как и улица. Около склона высажены кусты в форме олимпийских колец. Стоит мертвая тишина, ни шороха не слышно.

Улица упирается в группу зданий посередине горы. Я стучу в дверь, надеясь на свою удачу. Сторож, зевая, чешет голову и сообщает, что все закрыто. На вопрос «Почему?» он говорит, что слишком много снега.

Ответ удивляет, но сейчас мне не до этого. У меня более насущные проблемы. Я прошу у него предоставить мне ночлег. Его брови радостно подлетают до небес, и уже через пятнадцать минут у меня имеется номер в гостинице с видом на спуск! Кроме того, добрый человек предоставляет мне роскошный рефлектор, чтобы я не замерз ночью. Сплю как король.

Утром, распахнув шторы, я вдоволь налюбовался зимним заснеженным миром и с легкостью принял решение устроить себе выходной. Телефон мне поведал, что сегодня среда. С книгой в руках я бреду к большому стеклянному зданию с вывеской «РЕСТОРАН», более похожему, впрочем, на теплицу.

Там открыто. Уже через мгновение я стою, удивленный и радостный, в хорошо освещенном зале.

Искусственные цветы, китайские фонарики и праздничные гирлянды развешаны под потолком, вокруг десятки круглых столов и сцена для караоке, украшенная искусственной травой и изображением морского берега. Это идеальное место для китайской лыжной вечеринки, вот только ни одного гостя нет.

Остаток дня я сижу, укутанный, перед сценой и наслаждаюсь чаем, лимонадом, лапшой быстрого приготовления, чипсами и шоколадом. Я растворяюсь в атмосфере уютной лени. Время от времени приходят ленивые служащие и вяло заглядывают мне через плечо, пока я пытаюсь читать китайский роман, купленный мною пару недель назад. Там рассказывается о трудной судьбе одной китайской семьи, прошедшей через перипетии двадцатого века. Роман написан очень трогательно и, главное, доступно.

Один из дежурных, тощий парень с легким пушком над верхней губой, садится напротив меня и закуривает сигарету. Минуту он сидит молча, потом указывает на книгу и говорит, что ему очень понравился фильм, снятый по ее мотивам. Когда я спрашиваю его, что он думает о новых работах режиссера, парень смущенно улыбается: Чжан Имоу снимает такую монументальную мазню с летающими борцами кунг-фу, что от нее хочется зевать!

Когда я рассказываю ему, что люди за границей обожают эти фильмы, потому что они ОЧЕНЬ китайские, он довольно всхлипывает:

– Смешные вы там, за границей!

Я решил поделиться с ним своими планами: спуститься завтра с вершины по южному склону, но я не успеваю договорить. Парень настойчиво советует мне бросить эту затею. Верхушка горы вся заснежена, я не найду дороги, кроме того, с южной стороны нет возможности спуститься в долину. Когда я все-таки настаиваю на своей затее, он так активно машет на меня рукой, что пепел с его сигареты падает на стол между нами. Пару секунд длится неловкая тишина, а потом он говорит с примиряющей улыбкой:

– У вас, иностранцев, всегда такие странные идеи?

На следующее утро я утрамбовываю в рюкзак три упаковки кексов, две маленькие бутылки с водой и большую бутылку спрайта. Упругими шагами я покидаю спящее здание и иду навстречу голубому небу.

Через полчаса весь мой оптимизм испаряется. Дорога, ведущая наверх, не только крутая, но и так сильно завалена снегом, что в некоторых местах я увязаю по колено.

Через несколько часов я все-таки добираюсь до вершины, вымотанный и взмокший. Подо мною лежит светящийся голубой мир. Я делаю пару глотков спрайта, съедаю несколько кексов и вдруг осознаю, что мне удалось добраться до центральной точки Таинственного Места на карте.

Сяо Чай гордился бы мною!

Я извлекаю телефон и пишу ему пару строк, сообщая, что он был прав, что это мистическое место действительно оказалось горой или, точнее, старым вулканом и что прямо у его вершины стоит маленький буддистский храм. Своими красными стенами храм очень похож на обитель горного мастера Яня, только из-за снежных завалов он выглядит еще романтичнее. Я бодро шагаю по протоптанной тропинке и чувствую себя попавшим в сказку.

Одинокая горная вершина в далекой стране, и храм, утопающий в снегу. Усталый странник в поисках места для приюта. Он тщательно отряхивает свою обувь, переступает порог, видит красные стены и желтые шелковые флаги, сверкающие на солнце. «Что за чудесное место», – думает он. Но, прежде чем постучать посохом в дверь, уведомляя о своем присутствии, он спрашивает себя: «Какого черта тут так тихо?»

С минуту я стою и прислушиваюсь. Следы-то ведут внутрь храма. Ветер играет с флагами и снегом на деревьях, а я думаю, стоит ли мне идти по этим следам? Я решительно разворачиваюсь и иду обратно. Я хочу, чтобы все это осталось сказкой.

Я вдруг замечаю, что, по сравнению со следами обитателей храма, мои следы выглядят как следы тролля в стране эльфов.

На часах половина второго, пора обдумать план действий: небо ярко-голубое, но к шести вечера гора погрузится в кромешную тьму. Вдали там и сям виднеются светлые пятнышки – это деревушки, такие крошечные и незначительные, что на карте они отмечены маленькими белыми точками. Впрочем, если мне очень повезет и я доберусь туда засветло, то, возможно, удастся найти дом, куда меня пустят переночевать.

Я вдруг ясно осознаю, что мне надо спуститься с горы так быстро, как это возможно, но нигде не видно ни намека на дорогу. В тревоге я взбираюсь на самую высокую точку над южным склоном, но все, что я вижу оттуда, – лишь волнистые, засыпанные булыжниками спуски.

Вернуться назад? Снова прийти в закрытый горнолыжный курорт, съесть еще одну порцию лапши быстрого приготовления в ресторане с караоке-сценой, поспать еще одну ночь, обогреваясь электрическим радиатором, и на следующий день спуститься с горы по северной стороне и обойти гору по равнинной дороге?

Мой мозг еще размышляет над этим вопросом, но мои ноги уже приняли решение: они тащат меня к тому месту, где спуск кажется самым приемлемым. Земля покрыта низкими переплетенными кустами терновника, и через пару сотен метров я уже несказанно рад, что у меня осталась хотя бы одна лыжная палка: чем хуже становится дорога, тем важнее любые предметы, которые могут давать опору. И мне плевать, насколько глупо это выглядит.

Спуск дается нелегко: то и дело попадаются каменные глыбы выше человеческого роста, которые криво и косо лежат друг на друге, точно здесь произошел взрыв или прошла лавина из камней.

Один раз я потерял равновесие и, едва начав катиться, приземлился на обломок скалы. Минуту я лежал в шоке, но рюкзак затормозил мое падение, и весь полученный ущерб заключался в царапине на дисплее навигатора. Мой телефон запищал: «Я знал, что это гора. Вот коровье очко. Будь осторожен. Твой старший брат Сяо Чай».

Мне потребовалось больше трех часов, чтобы добраться до подножия горы. Когда я наконец оказался внизу, сумерки стали такими густыми, что весь мир приобрел синеватый оттенок. Еле живой от усталости, я бреду через поле в деревню, над которой разносится знакомый запах тлеющего угля, но по пути мне не встречается ни одного человека, а я не решаюсь постучаться в первые попавшиеся ворота, чтобы попроситься на ночлег.

Вдруг я снова очутился в чистом поле. Позади на горизонте мирным треугольником возвышается гора, вокруг меня торчат из снега голые кроны плодовых деревьев. Земля как будто укутана ватой, вдали горят огоньки следующей деревни.

Я смотрю вверх, на клочья облаков, которые наплывают друг на друга и снова разделяются. А тем временем я чувствую, и чувствую это уже давно: момент пришел.

Собственно, в этом нет ничего сложного: воткнуть лыжную палку в землю, поставить рядом рюкзак, а сверху положить сумки с фотоаппаратами. Я аккуратно разворачиваю палатку, просовываю палки каркаса в специальные крепления, на совесть прибиваю все это колышками к снегу. Потом вешаю свой карманный фонарик, кладу туристический коврик на дно палатки, рядом ставлю рюкзак и сумки с фотоаппаратами и могу теперь свободно вздохнуть.

Самое трудное вроде бы позади.

Небо сменяет оттенки от темно-синего до черного, я допиваю остатки спрайта и съедаю несколько кексов, потом чищу зубы и захожу внутрь палатки. Я уже собираюсь залезть в спальный мешок, как вдруг вспоминаю, что забыл сделать почти что самое важное: не вымыл ноги!

Каждый день мыть ноги, каждый день надевать новые носки – это одно из правил моего похода, оно не предусматривает исключений! Но как я справлюсь с этим сегодня?

Минуту я пытаюсь достичь согласия с самим собой, но, как всегда, побеждают мои глупые принципы. Дрожа и изрыгая проклятия, я как следует растираю ступни снегом, особенно между пальцами, потом насухо вытираю их и натягиваю чистые носки. Теперь я могу наконец спокойно залезть в спальный мешок.

Но я напрасно жду, что тотчас согреюсь. Хотя на мне полный комплект одежды и я лежу в супердорогом пуховом спальном мешке («до минус двадцати пяти», как же!), который я использую вместе с еще одним спальным мешком («для большей теплоизоляции!»), все-таки дрожу, как стукнутый камертон.

Некоторое время я ворочаюсь с боку на бок, пытаясь согреться, и до меня доходит горькая правда: я совершил ошибку, сэкономив на туристическом коврике. Он слишком тонкий, холод поднимается от земли, без проблем проникает сквозь него и пронизывает меня до самых костей.

Я в отчаянии. Я запихиваю под себя все плоские предметы, способные выдержать мой вес, но все тщетно – все так же холодно.

А хуже всего то, что я выпил слишком много спрайта! Мне что, придется теперь вылезать в шлепанцах на холод? Дрожащей рукой расстегиваю входную «молнию», чтобы посмотреть вокруг. Правильно, вот они, мои ботинки, и на их подкладке уже нарос иней. Мой взгляд падает на пустую бутылку от спрайта, и у меня созревает единственно верное в данной ситуации решение. Я закрепляю на лбу фонарик, откручиваю крышечку. Литр с четвертью, должно хватить. При неверном свете фонарика горлышко бутылки взирает на меня презрительно, но я не обращаю на это внимания: нам обоим известно, что иного пути нет.

Закончив важное дело, я поднимаю бутылку перед собой: уровень ее содержимого очень низок, но зато она теплая. «Может, мне стоит взять ее с собой в спальный мешок?» – думаю я, но ставлю ее обратно в снег около входа в палатку.

Район военных действий

Посреди ночи в моем сумеречном сознании рождается неприятная картина: где-то на севере Китая стоит занесенная палатка, в ней я верчусь с боку на бок, дрожа от холода. И что самое неприятное, ничего с этим не поделаешь.

Про сон можно забыть. Однако, если я прямо сейчас встану и пойду, я наверняка замерзну там, снаружи. Или не замерзну? Насколько вообще холодно бывает в этой части Китая: минус двадцать, минус двадцать пять градусов?

Я включаю телефон и смотрю на его голубое мерцание. Новых сообщений нет. Я пишу эсэмэску Джули: «Мне сейчас холодно, и я скучаю по тебе». Следующее сообщение адресовано Ке-э: «Через пару дней приду». Дисплей гаснет, но его светлый прямоугольник еще пару секунд прыгает у меня перед глазами, пока не рассыпается в темноте на кружочки и точки.

Я лежу и представляю себе, какого цвета мои вещи: пуховой спальный мешок оранжевый, синтетический спальный мешок голубой, палатка изнутри желтая, а снаружи зеленая, рюкзак темно-красный. На мне коричневые штаны и бежевые носки.

Снаружи шумит ночная чернота.

Дождавшись рассвета, я выползаю из спального мешка и потягиваюсь. Чищу зубы окоченевшими пальцами, делаю глубокий вдох и всовываю ноги в обледеневшие ботинки. Жизнь в палатке действует мне на нервы.

Мой взгляд останавливается на использованной бутылке из-под спрайта: она торчит из снега все так же, как я вчера оставил ее после нашего последнего свидания. Я поднял ее, повернул напротив солнца, и заметил с глупым удивлением, что ее содержимое замерзло. Конечно! И что теперь? Вылить ее не удастся, бросить ее тут значит загрязнить окружающую среду.

Взять с собой?!

Я хочу пить и есть, мои замерзшие ноги зажаты в ледяных сапогах, и следующие долгие пару часов мне предстоит брести через снежные пейзажи. Бреду и падаю от усталости.

Но самое ужасное не в этом, самое ужасное – это стыд. Ну что я за путешественник! Ночью чуть не замерз, со вчерашнего вечера ничего не ел, у меня не осталось запасов питья. Но при этом я тащу с собой бутылку замерзшей мочи, супер!

Перед моим мысленным взором возникают позорные заголовки газет:

«В КИТАЕ ЗАМЕРЗ НЕМЕЦКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК – БУТЫЛКА С МОЧОЙ ВЫЗЫВАЕТ ПОДОЗРЕНИЯ!»

В деревне Линьи я нахожу отапливаемую гостиницу, и моя комната моментально увешивается мокрым палаточным брезентом и отсыревшими спальными мешками. Потом я долго стою под горячим душем, а после него заворачиваюсь в два одеяла.

А на улице, прямо под моими окнами, люди готовятся к Празднику весны. Все здания украшены красным цветом. Я заказываю себе порцию жареной курицы с арахисом и большим количеством чили. Он горит на языке, но я все еще мерзну. По телевизору показывают картинки снежной бури в Южном Китае, где зимние ураганы парализовали целые вокзалы.

Я ловлю себя на мысли, что мне совсем не хочется выходить на улицу. Никаких больше холодов! Может ли такое быть, что мое тело запомнило ощущение, когда ему было по-настоящему холодно?

Проходит уйма времени, выпивается бессчетное число чашек чая, прежде чем я замечаю, что по моим внутренностям растекается тепло. Я радуюсь предстоящей поездке в Юньчэн.

На следующий день, вечером третьего февраля, я приезжаю к Ке-э в Юньчэн. Она не может насмеяться, глядя на меня, особенно ей нравятся мои волосы и моя борода:

– Ты точно похож на А Гана! – восклицает она, восторженно хлопая в ладоши, а я тем временем ощущаю исходящий от меня неприятный запах.

Она шикарно выглядит: темный макияж, высоко зачесанные волосы, цепочка на шее, многообещающе исчезающая под вырезом. От объятия я уклоняюсь, потому что на мне толстый слой пота и пыли последних тридцати километров. Однако она дает мне всего две минуты на умывание, а затем нам пора идти, потому что ее друзья уже дожидаются нас в каком-то ресторане. Она не обращает внимания на мой протест, когда я заявляю, что мне, собственно, хорошо бы сначала принять душ.

В ресторане собралась уже большая компания, и, когда мы заходим, нас встречают громким «Привет!» Я знакомлюсь с ее лучшей подругой, которая невероятно громко и много болтает, а еще с одним толстяком, только что вышедшим из тюрьмы («И каково там было?» – «Скучно»).

После ужина Ке-э провожает меня в номер. Она немного пьяна и хочет обязательно посмотреть фотографии из моей поездки. Когда я говорю ей, что мне прежде всего надо зайти в душ, Ке-э садится на краешек постели, вертит в руках свой мобильный и отправляет меня в ванную нетерпеливым жестом.

Вода едва теплая. Когда я вытираюсь полотенцем, из комнаты доносится ее голос.

– Секундочку! – кричу я в ответ, обертываясь полотенцем. Она показывает на маленького медвежонка, прицепленного к рюкзаку:

– Это от нее?

Я киваю.

Медвежонок – это рождественский подарок Джули. Когда мы простились в Пинъяо, я закрылся в тишине своей комнаты и сидел там некоторое время без дела. Потом я открыл сверток: там была открытка, на которой Джули бесчисленное количество раз обзывала меня «дурья башка», а под ней лежал маленький медвежонок. Он расставил передние лапы, а к его уху приделана бирка, на которой стоит название немецкой фирмы и подпись «Made in China». Рядом Джули нарисовала смайлик и сердечко.

Все это ни к чему рассказывать Ке-э. Я просто кивнул.

– Мило, – сказала она.

Потом она указала на мой живот и надула щечки, изображая недовольство.

– Ты похудел. Как ты думаешь, может, мне тоже отправиться в путешествие?

– Тебе? Ни в коем случае! – Я падаю на кровать рядом с ней и обнимаю ее за талию: – Посмотри, какая ты уже стройная!

Минуту она лежит, не шевелясь, и я смотрю, как с каждым вздохом поднимается и опускается ее грудь. Цепочка на шее блестит. Мои руки скользят наверх.

– Вэй! – Она отталкивает меня в сторону. Ке-э смотрит на меня выразительно, а потом тихо говорит: – Ты ведь хотел измениться!

Но она не уходит. Когда я снова приближаюсь к ней и провожу пальцами по цепочке на шее, она не двигается. Кожа на ее шее гладкая и мягкая, и она так приятно пахнет! Я засовываю руку в ее бюстгальтер.

Но потом все кончилось.

– Перестань, – шепчет она и поднимается. Слышно лишь тихое шуршание, когда она застегивает одежду, потом каблучки ее туфель стучат по комнате. Она еще раз оглядывается, и дверь с щелчком закрывается за ней на замок.

На следующее утро снова раздается стук в дверь, за дверью стоит Ке-э и смеется как ни в чем не бывало. Вчера она обещала мне съездить вместе на почту, так мы сейчас и сделаем. Я хотел отправить письма и фотографии тем людям, которых я фотографировал в последние недели. Тетушка Ху. Дедушка Лю. Маленький ребенок, ужасно расплакавшийся, глядя на меня. Когда мы пришли на почту и я отдал свои письма, одно из них пошло по кругу среди изумленных почтовых служащих. Это то самое письмо, которое я хотел отправить мастеру Яню, и дело, видимо, было в его конверте.

– Кто это написал? – спрашивает один из них и показывает пальцем на адрес, приклеенный к конверту.

– Адрес? Его написал мастер Янь, – отвечаю я, – я его переклеил. Что-то не так?

Почтовый работник смеется:

– Ты что же, не заметил уникальной каллиграфии этой надписи?

Я не могу сдержать улыбки. Перед моим внутренним взором предстает картина: мастер Янь выводит для меня размашистыми, решительными иероглифами свой адрес на блокнотном листе, склоняясь над столом в своей пещерной квартире. А теперь здесь, несколько недель спустя, в сером пыльном почтамте, за сто километров оттуда, люди радуются, глядя на его прекрасную каллиграфию.

– Китай – потрясающая страна, – говорю я, поворачиваясь к Ке-э, но она углубилась в свой телефон и бросает на меня лишь рассеянный взгляд.

Следующие несколько дней мы вместе осматриваем достопримечательности, и Ке-э проявляет себя как терпеливый и неутомимый экскурсовод.

Самое интересное место здесь – храм на месте рождения Гуань Юй, одного из трех героев, с которыми я познакомился в Персиковой роще Чжоучжоу. Это здание не очень старое и не очень примечательное, но перед ним стоит засохшее деревце, о котором сказано, будто ему уже около двух тысяч лет. Интересно, видел ли сам Гуань Юй это дерево? Я кладу руку на сучковатую кору и представляю себе, что он, быть может, проезжал по тем же местам, где проходил и я: от Персиковой рощи через равнину Хэбэй, через цепи гор Янцюань, через плато Шаньси.

Вероятно, пыль не изменилась за все эти века, лишь названия и строения теперь другие. А молодой человек того времени нынче считается божеством.

Когда мы на такси возвращаемся в город, я замечаю маленькую фигурку на приборной панели: она красная с золотом, у нее есть борода и алебарда.

– Гуань Юй? – спрашиваю я, и Ке-э вместе с таксистом начинают смеяться.

– Еще бы, а кто же еще?

Вечером шестого февраля начинается Праздник весны.

Я счастлив, потому что с собой у меня пакетик с десятью тысячами петард, которым мог бы гордиться продавец на рынке у моста Синьцзян.

Сначала мы заезжаем к маме Ке-э и забираем ее брата. Ему слегка за двадцать, он носит тонкую бородку и питает страсть к оружию и татуировкам. Когда Ке-э рассказывает ему, что я люблю фотографировать, он бежит в свою комнату и возвращается оттуда с черным матовым мачете.

– Оно уже видело кровь, – заговорщицким голосом раскрывает он страшный секрет, и Ке-э со своей мамой закатывают глаза. У нас нет времени наслаждаться уютом квартиры, скоро мы опять сидим в такси.

Только после пятнадцатиминутной поездки в машине, когда мы уже в другой части города стоим перед дверью в другую квартиру, чтобы повидаться с отцом Ке-э, до меня доходит, почему мы так долго мотаемся: ее родители как раз оформляют развод. Бабушка открывает дверь и вздыхает:

– Он опять в постели.

– Мой отец сейчас неважно себя чувствует, – поясняет шепотом Ке-э и сразу становится очень бледной и несчастной, совсем непохожей на жизнерадостную девушку с пестрыми волосами и идеальной фигурой, с которой я познакомился когда-то в киноакадемии.

Прошло некоторое время, прежде чем открылась дверь и появился мужчина в серой пижаме. Когда я жму его руку, мне кажется, что он живет за стеклом – так аккуратны его движения и так тихо он говорит. Кажется, его любимая тема для разговора – чай. Угощая нас чаем пу-эр, он рассказывает о местах выращивания и процессах брожения. Когда я беру в руки стаканчик и хвалю прелесть его аромата, лицо хозяина слегка светлеет, и я замечаю, что Ке-э тоже выглядит более расслабленной.

Квартира хорошо обставлена, так же, как и у матери, и я решаю спросить, кем он работает. «Моя жена и я торгуем чаем», – говорит он с улыбкой, и почему-то меня это не удивляет. Он зажигает сигарету, и вот уже меланхоличная маска немного сходит с его лица.

Мы стреляем из ракетницы на заднем дворе, потом прощаемся с ним и отправляемся обратно в квартиру матери.

На кухне уже все готово к приготовлению цзяоцзы, маленьких равиоли, которые сегодня вечером будут совместно наполнены начинкой и съедены. Мне тоже можно наложить на несколько кружочков из теста начинку из свиного фарша с черемшой и свернуть тесто в руке. У меня получается не так красиво, как у других, и многие мои творения разваливаются в процессе готовки.

В девять часов снаружи поднимается шум от фейерверков. Я начинаю нервничать, но брат Ке-э небрежно машет рукой и растягивается на диване: мол, до полуночи еще куча времени. Мы грызем тыквенные семечки, пьем колу, смотрим новогодний концерт по телевизору и ждем.

К десяти часам уровень шума от салютов достигает силы, какую можно услышать на Рождество в среднем немецком городке. И когда, наконец, незадолго до двенадцати часов мы выходим в сверкающую ночь, чтобы запустить мой огненный венок, мне кажется, что я оказался на поле битвы – такой гром стоит вокруг.

Секунду я в панике: моя зажигалка отказывает, однако тут же в моей руке появляется новая. Ке-э улыбается: они с братом оба курят. Ровно без десяти секунд двенадцать я поджигаю фитиль. Он шипит – и первые из десяти тысяч петард выстреливают.

Ровно в полночь вокруг нас разверзается преисподняя.

Головокружительный

В первое утро года Крысы в ушах у меня все еще гудит вчерашняя ночь. Фейерверки грохотали, как артиллерийские снаряды, повсюду завывали сирены машин.

Это было здорово, но мой собственный фейерверк оказался совсем незаметным в общем шуме. Да, он трещал и стрелял некоторое время, но, когда я почти в два часа ночи пошел в постель, меня мучил неразрешимый уже вопрос: в самом ли деле фейерверк состоял из десяти тысяч петард?

Тряское такси везет нас по сонному городу, и вскоре мы стоим посреди люкса, полного людей с утомленными лицами – видно, что они не спали всю ночь. В комнате приятно постукивает маджонг, деньги двигаются по столам туда-сюда.

Кто-то предлагает мне пива, но я качаю головой и наливаю себе стаканчик колы.

– Ляйке никогда не пьет алкоголь! – с материнской гордостью сообщает Ке-э, это звучит так, будто это что-то из ряда вон выходящее.

Остальные непонимающе смотрят на меня. Я скромно пожимаю плечами, делаю глоток из моего стакана и приземляюсь на диван. Кола едва теплая и давно утратила свою кислинку. Я вспоминаю братьев Янг с их фондю-рестораном, там подавали горячую колу, еда дымилась на столе, а на улице было холодно. «Это стоящая идея», – сказали они мне тогда. Сколько времени прошло с тех пор?

Мне понадобилось больше недели, чтобы решиться покинуть Юньчэн.

– Утром мне надо уходить, – сказал я своей подруге во время нашего последнего ужина, поднимая стакан для праздничного тоста. Я уверяю их, что мне трудно покидать их и этот город. На моей тарелки лежат оболочки более дюжины креветок, обжаренных в соусе чили. Это очень вкусно.

Ке-э провожает меня до номера. Я спрашиваю ее, не хочет ли она зайти ко мне, но она, смеясь, отмахивается.

– Соберись и иди к ней так быстро, как только можешь! – приказывает она, подняв указательный палец. Потом она берет меня за руку. Рука ее мягкая и теплая. Она целует меня в щеку, поворачивается и уходит, а у меня остается чувство, что это было замечательное прощание.