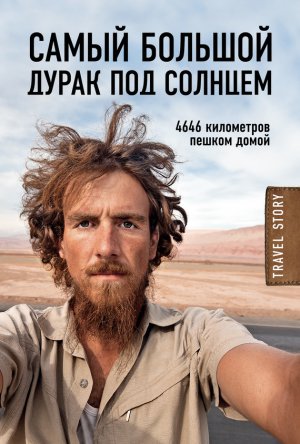

Самый большой дурак под солнцем. 4646 километров пешком домой Рехаге Кристоф

Лучше я еще денек похожу в шлепанцах и посмотрю город. Я посещаю даосский храм, который называется дворец Ван-му. В нем я фотографируюсь с тремя бородатыми монахами и одной монахиней и рассказываю им о своем друге мастере Яне, с которым я познакомился за тысячу километров отсюда в горном храме Хочжоу. Я до сих пор пью чай, который он мне подарил.

В горе под храмом расположены камеры с буддистскими статуями. Их называют Пещеры тысячи Будд. Они древнее династий Тан и Суй, они были созданы в пятом веке, во времена династии Северной Вэй, когда империя была еще раздроблена.

Зайдя в пещеры, я невольно стараюсь шагать тише. Статуи таинственно мерцают в темноте. Мне с трудом верится, что они смогли столько всего пережить: гонение буддистов императором Тан У-цзун, монгольские завоевания двенадцатого века, Культурную революцию. Мне бы хотелось сфотографировать их, но, когда я достаю свою камеру, мне резко говорят, что для этого необходимо иметь разрешение.

Я возвращаюсь на рынок, к сапожнику, и вручаю ему свои ботинки. Он кивает: для него это задача на одну сигарету: нож, ножницы, клей, молоток, иголка и нитка так и снуют, он явно знает свое дело. Между тем вокруг нас собираются люди, которые интересуются моими планами. Когда я говорю, что собираюсь в Пинлян, мне тотчас сообщают, что автобусы отходят туда каждый час.

Я выхожу на следующее утро. Я иду по шоссе через долину на северо-запад. Ремонт ботинок прошел не совсем гладко, но, если надеть две пары носков, то можно и потерпеть.

Улица широкая, машин на ней почти нет. Я вдруг слышу высокие голоса за спиной, оборачиваюсь и вижу детей. Они смеются. Те, что постарше, подходят спросить, что я тут делаю. Они приглашают меня на свое излюбленное место, к рыбному пруду. Он расположен среди оранжерей, ниже по течению реки. Рыбой тут давно не пахнет, но это не важно. Две маленькие девочки разгуливают вокруг с моими лыжными палками, остальные сидят рядом со мной у пруда. Мы болтаем обо всем на свете.

Красивая ли у меня сестра? Да, очень.

Иностранцы действительно пьют так много молока? Ну больше, чем китайцы, особенно в детстве.

Какого я роста? Буду ли я еще расти? Метр девяносто два, и я перестал расти в четырнадцать лет.

Идти все время пешком скучно? Иногда.

Скучаю ли я по дому?..

Почти два часа мы сидим в теперь уже нашем любимом уголке, а когда я собираюсь идти дальше, дети надевают мне на голову цветочный венок. Я звоню своей сестре Беки в Бад-Нендорф, она смеется и говорит, что я в последнее время так много рассказываю о детях, что она уже думает, не пора ли мне заводить своих.

Скоро я прихожу в края, населенные народом хуэй. Я уже видел их в Пекине и Сиань, где стоит большая мечеть, но впервые мне попадается целая деревня, населенная этими людьми. Народ хуэй – наверное, самое сложное из пятидесяти шести официально признанных официальных меньшинств в Китае. Конечно, один тибетец отличается от другого тибетца, а один монгол – от другого монгола, но они как минимум выглядят не так, как ханьцы, и разговаривают на своем языке.

Ну а хуэй? Их основное отличие состоит в том, что они мусульмане. Они не принадлежат ни к каким другим меньшинствам. Внешне они не сильно отличаются от ханьцев, у них нет своего языка, и среди них нет явных общих черт.

Многие из них – потомки торговцев, персов, арабов, узбеков и таджиков, которые несколько веков назад пришли по Великому шелковому пути. Другие происходят от китайцев, принявших ислам. Народ хуэй рассеян по всей стране, но в основном их можно встретить там, где проходил Великий шелковый путь.

Навстречу мне попадается пожилой мужчина с длинной бородой. Когда я прохожу через деревню, он посмеивается надо мной, сидя на своей табуретке.

Потом я вижу молодую маму в светлом платке, обернутом вокруг головы, с ребенком на руках. Он держит маленькую садовую тяпку и опасливо смотрит на меня. Я захожу во внутренний двор мечети в маленькой деревушке под названием Бэйшуитай, Белая вода.

Мужчина в белоснежном головном уборе провожает меня в мусульманскую гостиницу. Хозяина зовут Ма, и он очень великодушен. Поскольку у него нет свободных комнат, он предлагает мне переночевать в своем офисе.

– У нас здесь гораздо чище, чем у ханьцев! – с гордостью заявляет он, растапливая угольную печь, чтобы я смог принять горячий душ.

К моему великому удивлению, за ужином он предостерегает меня от похода в Синьцзян. А в чем дело?

– Из-за уйгуров!

– Разве они не ваши духовные братья?

– Мы – народ хуэй, – говорит он с гордым лицом, – мы умны и успешны, мы со всем хорошо справляемся. Уйгуры совсем не такие. Это склочные крестьяне, которые постоянно злятся. Ты сразу поймешь это по их глазам!

Весь вечер я размышляю над словами Ма. В Пекине я встречал мало уйгуров. Один из них – мой однокурсник в киноакадемии, Абу, долговязый студент с дружелюбной улыбкой. Остальные же уйгуры, попадавшиеся мне на пути, торговали на улицах и обманывали туристов, под песни втридорога впаривая им шашлыки из баранины и пироги с изюмом. Репутация у них не самая хорошая.

Только на следующее утро я приметил в офисе господина Ма предмет, который не очень-то соотносится с его верой: это изображение Цай Шена, бога богатства, который своей бородой немного напоминает мне Гуань Юя. Картина стоит на маленьком столике, рядом с контейнером для благовоний и двумя букетиками искусственных цветов. Кто-то положил туда еще яблоко и булочку мантоу. Все это подозрительно смахивает на жертвоприношение.

Я не спрашиваю об этом господина Ма, чтобы не смущать его. Когда он приветствует меня утром, его белый головной убор безупречен, борода подстрижена, глаза светятся радостью, и он мне так нравится, что я смеюсь.

– Салам алейкум! – говорю я ему на прощание, и он отвечает мне:

– Алейкум ассалам! – и складывает при этом руки перед собой.

С боковыми колесиками, но очень быстро

Пинлян стал для меня особенным городом с тех пор, как я впервые побывал здесь два года назад. Я приехал тогда на поезде из Сиань и два дня ничего не делал, просто слонялся без цели. Я пожирал дыни и радовался охровой пыли на ботинках. Все это было в тысячу раз лучше, чем сидеть в душной аудитории на языковых курсах в Пекине.

В тот раз я познакомился со старым крестьянином Юанем. Я проходил мимо его ворот, и он пригласил меня на чай. Сначала я хотел отказаться, но потом передумал. Я хотел отучиться прятать за вежливостью свою застенчивость. По двору носились внуки крестьянина, а мы сидели и пили чай.

Мы беседовали о Германии. Он поведал, что его очень интересует история моей страны, потому что после переворота стал очевиден окончательный отказ от социализма. Восточная Германия стала бедной и коррумпированной, и это просто чудо, что удалось воссоединить ее с Западной Германией.

Тут он испуганно глянул на меня. Не из Восточной ли я Германии? Он не хотел меня обидеть! Я поперхнулся своим чаем.

– Дедушка Юань, а откуда вам все так хорошо известно?

Вокруг раздавалось тихое кудахтанье кур. Центр Пинляна был далеко отсюда. Он улыбнулся:

– Я много читаю. Эта тема меня очень интересует.

Я думал о Пекине и о бестолковых разговорах, в которых мне довелось поучаствовать там. В столице было полным-полно студентов, у которых в каждой руке торчало по телефону. Они болтали на нескольких языках и несли при этом полную чушь. Например: «В конце пятидесятых потому было так много голодных, что крестьяне забыли собрать урожай. На радостях, что у них коммунизм». Они так же невежественны, как и те европейцы, которые враждебно относятся к Китаю, полагая, что здесь нет ничего, кроме боевых искусств и буддизма.

Однако старый крестьянин Юань был совсем другим. Сидя в своей пыльной деревне, он размышлял о мире просто потому, что ему это было интересно. И мысли его были так же умны, как и мягки его оценки. Увы, я не могу вновь найти его. Целый день я провожу в поисках и в конце концов сдаюсь. Быть может, города в Китае меняются слишком быстро, или я просто плохо ориентируюсь на местности.

Зато я нашел кое-что другое: мост над вокзалом. Когда я его узнал, то сердце подскочило у меня в груди. Этот мост не такой красивый, как Мост Марко Поло в Люгоу, и не такой огромный, как тот, по которому я проходил над Желтой рекой пару месяцев назад в Фэнлинду. Но я люблю его не меньше. Я спешу к нему, свешиваюсь через перила, но надпись исчезла.

Когда я гулял здесь два года назад, в разгаре лета, река почти полностью пересохла. Я стоял на мосту и смотрел вниз, как вдруг заметил надпись. «Почему влюбленные не могут быть вместе?» – было написано там, а рядом по-английски: «love you». Кто-то выложил слова из больших камней.

Прошло два года, и, конечно, надпись исчезла. Я уже хотел отвернуться, как вдруг обнаружил новую. Ее трудно разобрать, потому что камни были перемешаны: «Я люблю…», – написано там грубыми иероглифами, а рядом: «…пять лет…» Остальное уже нельзя прочесть. Пинлян для меня – это город доброго крестьянина Юаня и грустных любовных посланий на реке.

В своем почтовом ящике я нахожу емэйл от немецкого детского журнала. Они узнали обо мне из газет. Как я отношусь к тому, чтобы писать для них маленькие истории о детях и фотографировать их?

Я вспоминаю о своих маленьких друзьях у рыбного пруда и о цветочном венке, который они для меня сделали. О внучке дедушки Лю в угольном краю Шаньси и о том, как она восхищалась чистотой воздуха в Пекине. И обо всех маленьких личиках, которые смотрели на меня с обочины, когда я шел по дороге, одни весело, другие недоверчиво и большинство – с огромным любопытством. Конечно, я соглашаюсь.

На следующий день, когда я блуждаю по городу в поисках подходящего ребенка, я вдруг натыкаюсь на господина Ли.

– Ты здесь? – радостно кричит он, когда я захожу в киоск. Мы познакомились пару дней назад на шоссе. Он шел на работу к электростанции.

Господин Ли рад видеть меня снова и во что бы то ни стало хочет оплатить мои покупки. Он говорит, что хозяин магазина – его родственник, и покровительственно добавляет:

– Что бы тебе ни понадобилось в Пинляне, дай только знать!

И мне сразу пришло на ум, что мне в самом деле нужно в городе.

…Кеке смеется так, как можно смеяться лишь в четыре года.

– Немецкий дядя! – снова и снова кричит она, сияя глазками, и с каждым разом эти слова звучат все веселее.

У нее короткая стрижка, переходящая сзади в конскую гриву, и сейчас она моя фотомодель и собеседник. Ее мать работает вместе в господином Ли. Он стоит рядом и довольно улыбается. О чем же можно спросить четырехлетнего ребенка?

Я пытаюсь вспомнить собственное детство. Нарукавники для плавания, разбитые колени, слезы. О моем милом папе у меня осталось лишь одно воспоминание: бородатый мужчина держит в руках воздушный шарик. Потом кое-что все-таки приходит мне в голову.

– Ты любишь играть с маленькими цветными штучками из пластмассы, из которых можно что-нибудь построить? – спрашиваю я. Китайское название конструктора «лего» вылетело у меня из головы. Кеке смотрит на свою маму, потом качает головой и смеется. Немецкий дядя опять сказал что-то забавное.

Мы проводим вместе два дня. Я прихожу к ней в детский сад и на занятия каллиграфией, слушаю, как она учится играть на пианино и знакомлюсь с ее бабушкой и дедушкой. А однажды господин Ли отвозит нас на машине в горы Конгтон, которые битком набиты даосскими и буддистскими храмами.

Я фотографирую разные моменты из жизни Кеке и записываю все, что узнал.

Любимая еда – цзяоцзы. Любимая игрушка – Нини, зеленый талисман Олимпийских игр. Любимое занятие – катание на велосипеде. С боковыми колесиками, но очень быстро.

Любимый цвет – желтый. Любимое животное – кошка. Когда я спрашиваю ее маму, чего она больше всего желает для своей дочери, она задумывается и говорит, что было бы здорово, если бы Кеке выросла уверенной в себе и независимой женщиной.

Звуки

Нога все еще болит, и семидневный отдых в Пинляне ничего не изменил. «Отдавать ботинок в ремонт определенно было ошибкой», – размышляю я, подкладывая под пятку сложенный носок. Сапожник постарался починить подкладку с помощью полоски тонкой кожи, но она для моих измученных ног все равно такая же, как местность вокруг меня: извилистая и гористая.

Утро. Я ковыляю вдоль дороги, извивающейся змеей, и горы Конгтон вырастают все выше и выше между мною и Пинляном. Я оборачиваюсь. Всегда тяжело покидать место, где тебя так хорошо приняли.

– А почему ты путешествуешь пешком? – спросила у меня Кеке на прощание, и по ее хитрому выражению лица я догадался, к чему она клонит.

– Поверь мне, я знаю, как здорово кататься на велосипеде, но пешком ходить мне нравится больше.

– Но почему?

– Потому что это… медленнее.

На это ей нечего было мне возразить, а я не смог придумать ничего лучше. На прощание я еще раз потрепал ее по голове и обещал ее маме прислать копию статьи. Если, конечно, эта статья выйдет когда-нибудь. Потом я покинул Пинлян.

При первой же возможности я останавливаюсь. На маленьком лугу я протягиваю ноги и смотрю на облака, скользящие по небу словно корабли. Есть кое-что, что я не смог объяснить маленькой Кеке, когда она спросила меня про путешествие пешком: лишь когда я иду куда-то, я чувствую, что живу. Как будто каждое место, по которому я прошел, становится частично моим, и я уже не чужой здесь.

Наверное, это и есть самое прекрасное в моем путешествии.

Сегодня я буду спать на кровати в задней комнате ресторанчика. Это небольшой кабачок, расположенный на горном шоссе. Я сижу за столом с тремя водителями грузовиков. Им нужно перевезти через казахскую границу двадцать тонн детских колясок и обменять их там на хлопок. Про пустыню Гоби они не могут мне сказать ничего обнадеживающего: огромная, смертельно скучная, и каждый год там погибают водители. Я усомнился, так ли все плохо, а они лишь смеются. На столе перед нами дымится лапша и курица под соусом, и до пустыни еще далеко.

Когда все трое исчезают в ночи со своими грузовиками, я желаю хозяевам спокойной ночи и сворачиваюсь на постели в своем спальном мешке. Собственно, это даже не постель, а топчан, отделенный от комнаты занавеской, но это в любом случае лучше, чем ночевать на улице. Впрочем, я забыл про телевизор.

– Где пульт?! – вопит кто-то, и комната наполняется грохотом танцевальной музыки. Одобрительный ропот, звук становится еще громче. Я вставляю в уши наушники, но они не помогают.

Несколько раз кто-то открывает занавеску и удивленно рассматривает меня. Часа через два уходит наконец последний гость, телевизор выключается, и вся семья ложится спать. Я слышу, как они шумно возятся по другую сторону занавески. Малыша и ребенка постарше укладывают спать, потом ложатся и родители, свет выключается.

Сначала тихо так, что можно услышать падающий лист.

Потом раздаются возмущенные всхлипы. Это малыш. Он начинает хныкать и прекращает только ранним утром.

Может быть, мне стоило все-таки разбить палатку в горах, вяло думаю я, когда утром механически переставляю ноги шаг за шагом. Моя голова весит столько же, сколько рюкзак за спиной.

Когда я путешествовал по Франции, то проводил на улице почти каждую ночь, и даже палатки у меня не было. Я просыпался в полях, на автобусных остановках и под балконами, покрытый росой, в соседях у меня были жуки и улитки. Но это было все равно здорово! Я чувствовал тогда, как будто действительно наша маленькая речка Ауэ уносит меня к океану.

Джули считает, что мне следует закрыть свой блог, продать фотокамеры и идти просто так, для самого себя. Ей не нравится вся эта суета. Я не знаю, что ей ответить, но я рад уже тому, что она снова со мной разговаривает. Пусть даже не так, как раньше. Она теперь гораздо реже смеется.

В деревне Аньго есть мавзолей. Его крыша элегантно изогнута, и я бы не разглядел в нем мусульманскую архитектуру, если бы не старый распорядитель. По его каппе сразу видно, что он принадлежит к народу хуэй.

– Все новое, – говорит он о зданиях. Они построены в девяностых годах. Восемьсот лет на этом месте стояли старые здания, скрывая в себе останки мусульманского миссионера. Но потом пришла Культурная революция.

– Ханьцы? – спрашиваю я, и это больше похоже на предположение, чем на вопрос.

Но он отмахивается.

– О нет, это сделали мы сами.

Самые большие разрушения учинили соседские жители, принадлежащие к хуэй. Они напали, как дикие звери, даже кирпичи не смогли устоять под их натиском. И по сей день не все детали еще найдены.

– Наш мавзолей был разбросан по всей общине, – говорит он и сухо смеется. В его смехе ни малейшей радости, но я все же благодарен ему, что он на мгновение наполнил чем-то живым тягостное молчание истории.

Вскоре после того, как я вышел из Аньго, я покинул Ганьсу, и теперь передо мной лежит Нинся-Хуэйский автономный район. В Китае есть пять таких районов, и каждый из них подчиняется одному из меньшинств, которые официально сами всем здесь управляют: Тибет для тибетцев, Синьцзян для уйгуров, Гуанси для чжуанов, Внутренняя Монголия для монголов, а Нинся для народа хуэй. Это звучит проще, чем есть на самом деле, потому что внутри провинция имеет больше тысячи автономных округов и общин, и самоуправление в большинстве из них ограничивается вопросами культуры. Переход из одной области в другую не очень примечателен: я просто прохожу под табличкой, на которой написано: «Вы входите в Нинся». После этого я засыпаю на лугу, который принадлежит уже Хуэйскому автономному району.

Сумерки застают меня на горной тропе. Я зол на себя: зачем надо было так долго спать в обед? В одиноком ресторанчике я заказываю лапшу и спрашиваю, нет ли у них случайно комнаты. Официантка качает головой. Меня отправляют на гравийный карьер.

Двадцать тысяч тонн. Снаружи доносится грохот машин, но я все равно не могу представить себе такое количество.

– Точно двадцать тысяч? – переспрашиваю я, и господин Чжоу гордо кивает в ответ. Именно так. Двадцать тысяч тонн в день.

Господин Чжоу занимает пост начальника гравийного карьера. Мы сидим в его офисе и беседуем. С нами его брат. Оба они немного младше братьев Янг в Янцюане, но все-таки чем-то на них очень похожи. Они начальники. Они носят пиджаки. И они относятся к тому энергичному типу людей, по которым можно сказать, что они вообще не тратят времени на сон.

Я сажусь на диван, который нынче ночью послужит мне постелью – так великодушно распорядился господин Чжоу. Я сыт, мои свежевымытые ноги уютно расположились в шлепанцах, а стаканчик чая в моей руке пахнет Южным Китаем. Лучше и не придумаешь. Я без умолку болтаю о Европе и Азии, о защите окружающей среды и необходимости правильного воспитания. Братья Чжоу сидят напротив меня и кивают, то ли из согласия, то ли из вежливости.

– Спасибо за такие глубокие размышления о Китае, – говорит младший Чжоу.

Мы еще некоторое время пьем чай, потом они прощаются. Я расправляю на диване свой спальный мешок, откидываюсь на спинку и закрываю глаза. Шум машин становится громче, и у меня возникает чувство, что я его не только слышу, но и ощущаю его.

Вот он проходит через гору, проникает через кафельный пол, взбирается по моим ногам на диван и заползает в ухо. Этот шум – протяжные стоны двадцати тонн гравия, которые ежедневно вырывают из горы здесь, чтобы потом где-нибудь использовать. Я закрываю глаза. Шум добычи гравия соединяется у меня в голове с шумом прошлой ночи в образе огромного бушующего младенца, и я думаю, как много звуков вмещает в себя эта гора!

Баоцзы

Стоны гравия все еще стоят у меня в ушах, когда я покидаю карьер и медленно тащусь по горной дороге. Местность вокруг цвета густой охры, лишь время от времени, словно фиговые листочки, мелькают небольшие луга. Дорога поднимается все выше. Я останавливаюсь отдохнуть в маленьком поселке, где сегодня базарный день. Повсюду мешки с приправами и женщины в платках. Я покупаю больше запасов, чем обычно, ведь впереди меня ждут горы Люпань.

Братья Чжоу предостерегали меня насчет этого места. Дороги там узкие и крутые, а саму гору часто окутывает густой туман. Но в то же время на нее обязательно нужно подняться, потому что она знаменита не только тем, что на ней умер Чингисхан, но и тем, что это последняя гора, которую преодолели коммунисты во время своего Великого похода более семидесяти лет назад.

– Если бы я мог, я пошел бы с тобой! – сказал старший Чжоу, с такой печалью в голосе, как будто горы Люпань находились не в десяти километрах от него, а в десяти тысячах.

У подножия горы мне стало понятно, откуда у нее такое название: «лю», то есть «шесть», и «пань», то есть «поворачиваться». Путь наверх описывает как минимум шесть оборотов вокруг горы. Я бросаю взгляд наверх и вижу дорогу, которая обвивает склон пугающим серпантином. На вид там гораздо больше шести оборотов.

У меня нет ни малейшего настроения подниматься по ней. Я сворачиваю с шоссе и иду вперед по дороге через поля. Пожилой человек на велосипеде окликает меня и говорит, что далеко я по ней не уйду. Но я не отступаю. Полевая дорога превращается в горную, щебень на ней сменяется утоптанной землей. Надо мной видна вершина. На ней красуется прямоугольная снеговая шляпа, как памятник Великому походу, о котором мне рассказывали братья Чжоу.

Я подхожу к ручейку, с журчанием пересекающему дорогу. Развилка. Я останавливаюсь в нерешительности и размышляю, потом перешагиваю ручеек и иду по проторенному пути. Полуденное солнце постепенно уступает место прохладной синеве вечера. Дорога заводит меня в темные заросли соснового леса. Деревья растут очень близко друг от другу, и стволы у них сухие и голые.

Я очень не люблю сосновые леса. Я оглядываюсь назад, но там, откуда я пришел, уже не различить дороги: там видны лишь несколько примятых стеблей и чуть выцветшая земля. Все это больше похоже на звериную тропу, чем на настоящую дорогу. Раздосадованный, я возвращаюсь к развилке, второй раз перешагиваю ручеек и иду по другому пути, пока и этот не заводит меня в чащу. И вот уже я снова стою перед этим дурацким ручейком.

– Ах ты, дурацкий ручеек! – так и говорю я ему, но он продолжает смеяться надо мной журчащим смехом. Ему нет дела до меня и мой грубости.

И что мне теперь делать? Возвращаться назад, на главную улицу, и брести по серпантину в лунном свете до тех пор, пока какой-нибудь грузовик не зацепит меня своим зеркалом и не положит конец моим мучениям?

В конце первой дороги я замечаю поляну – достаточно широкую, чтобы поставить палатку, и не слишком косую. И вот я в третий раз перехожу этот ручей. Голубизна вечера между тем перетекает в чернильную черноту. Впрочем, я установил палатку еще до наступления позднего вечера. Чтобы не видеть темного леса, я как можно скорее чищу зубы и спасаюсь в палатку. Изнутри она желтая, выглядит живенько и оптимистично. Я открываю ноутбук и запускаю сериал, в котором люди хотят совершить побег из тюрьмы. Такие фильмы мне нравятся, о людях, которым приходится что-то пережить. Это так же здорово, как и ужастики.

Я просыпаюсь от шума. Это упругий, мелодичный звук капель дождя, падающих на натянутый брезент палатки, и мне сразу становится еще теплее и уютнее в моем спальном мешке. Я закрываю глаза и снова проваливаюсь в чувство невесомости, восхитительное чувство от утра, проведенного в постели.

– Эй! – удивленно кричит женский голос снаружи. – Эй, что ты тут делаешь?

Она стоит прямо перед палаткой, и рядом с ней есть кто-то еще. Я слышу шепот. Я высовываю наружу голову и вижу перед собой четырех крестьянок в резиновых сапогах, их головы повязаны красными косынками, в руках дрова. Поляна стала белой, вероятно, ночью валил снег.

– Иностранец, иностранец… – шепчутся они.

– Доброе утро, – здороваюсь я.

– Что ты тут делаешь? Ты же не можешь спать здесь на улице! – звучит так, будто я нарушил какой-то их порядок.

– А вы разве не видите? Могу!

– Можете-а? А как же Баоцзы?

– Баоцзы?

Я знаю слово, которое звучит как «баоцзы», это тушеные равиоли с мясной начинкой, деликатес из портового города Тяньцзинь.

– Баоцзы? – недоуменно спрашиваю я, но крестьянка повторяет это слово еще раз, и произносит его не первым, высоким и ровным тоном, а четвертым, коротким.

– Баоцзы! Баоцзы! Баоцзы! – повторяет она, и одна из ее спутниц спрашивает:

– Ты знаешь, что такое тигр?

Тигр?

Через секунду в моей руке оказывается словарь. Я пробегаюсь по иероглифам, которые могут произноситься как «бао», и между словами «лопнуть» и «брать на руки» я нахожу то, что нужно.

– Да ладно. Вы что, серьезно? – восклицаю я, тыча пальцем в словарь. Да, крестьянки серьезно.

Это в самом деле «баоцзы» – леопард или пантера.

– Но, простите, откуда здесь леопарды?

– Снежные леопарды-а-а! – пытается докричаться до меня одна из них.

Я не верю ни единому ее слову. Другая приходит на помощь своей подруге.

– Ты что, не видел заброшенных домов?

Ну видел, ну и что? Она ничего не отвечает. Ясное дело, она ждет, пока до меня самого что-то дойдет. И до меня доходит.

– Дома были заброшены из-за баоцзы?

Четыре красные головки удовлетворенно кивают. Ну наконец-то. Я понял. Ах вот оно что!

Баоцзы!

Опустился густой туман, лес тоже густой, и мне кажется, что сейчас дождливый осенний день в горах Гарца. Я двигаюсь вверх по ручейку, цепляясь за стебли и корни. Подъем оказался гораздо круче, чем выглядел снизу, и, пока я карабкаюсь вверх, земля снова и снова выскальзывает у меня из-под ног. Потея и ругаясь, я взбираюсь в туманную высь.

Чертова гора.

Чертовы баоцзы.

Чертов поход.

И вот я наконец на дороге. Я затаскиваю свое усталое тело на асфальт и высасываю досуха последние капли воды. Нигде не видно и не слышно машин, гора спит в своей уютной туманной постели, а я рад, что снова могу почувствовать под ногами ровную землю.

Через несколько километров я добираюсь до памятника Великому походу. Он объединен с музеем, сверху донизу забитым золотыми статуями Мао. Четверо молодых людей несут службу здесь наверху, трое мужчин и одна женщина. Они укутаны в толстые парки цвета хаки. Пока нет посетителей, музей не топят, то есть в последнее время здесь вообще топят очень редко.

Остается надеяться только на власти, говорят они, когда мы по-братски делим с ними кексы и молоко. Пару дней назад сюда приезжал высокопоставленный человек из Пекина. Они рассказывают о его визите, и я представляю себе что-то типа церемониального паломничества.

Я рассказываю им о своем подъеме на гору и об опасениях крестьянок, но они взволнованно перебивают меня. Да-да, это чистая правда, каждый знает, что гора полна снежных леопардов.

– Ты не видишь их, зато они тебя видят! – говорит один из них, смеясь. Я тоже смеюсь, но все еще не верю в это.

Мой спуск по западной стороне похож на послеобеденную прогулку. На этой стороне горы нет ни тумана, ни осыпающейся земли, и даже деревья растут не так плотно. На улице тепло, я иду по серпантину, срезая время от времени небольшие участки пути прямо по склону. При этом я тихо напеваю себе что-то под нос.

Я прихожу в маленький городок Лундэ, нахожу комнату в гостинице и развешиваю в ней вещи на просушку. Потом я включаю компьютер: эта тема со снежными леопардами никак не оставляет меня в покое. Что, если это правда? Перед тем как выйти из Пекина, я выяснил, где водятся медведи, волки и ядовитые змеи, я узнал все о возможных возбудителях болезней. Но снежные леопарды?

Тут мобильный Интернет, и связь ужасно медленная.

«Возрождение леопардов в горах Люпань», – лишь и удается прочитать, пока загружается остальная страница. Я громко и с облегчением смеюсь. Я в гостинице, за прочными дверями, и перед ними стоят плевательницы. Позади меня лежат горы Люпань, помирающий Чингисхан и марширующие коммунисты.

На сайте написано, что международная организация по защите природы очень рада сообщить, что в заповеднике на горе Люпань снова обитают почти триста леопардов и диких кошек.

ТРИСТА?!

Уложил в постель?

Я провожу в Лундэ один день и отправляюсь дальше. У меня обостряется аллергия. Я чихаю, глаза чешутся. С тех пор как два года назад я приехал в Китай, я совершенно забыл про свою аллергию. Интересно, почему это случилось сегодня?

Старый крестьянин садится рядом со мной, и я жалуюсь ему на свою беду. Он курит и непонимающе смотрит на меня. Что такое «аллергия»? Через несколько минут мои невнятные жалобы ему надоели, он достает из кармана телефон и звонит своему внуку. Откуда-то прибегает мальчик, который сразу понимает, о чем я говорю.

Аллергия – это когда кто-то заболевает из-за растений. Он по телевизору видел. Заболеть? От совершенно обыкновенных растений? Старик со смехом оглядывается по сторонам: растения повсюду. Ветер играет с их листьями и стеблями, все вокруг зеленое. И что, от этого можно заболеть?

Внук выглядит гордым, дедушка считает все это бредом, а я достаю носовой платок и отчаянно высмаркиваюсь. Потом я встаю и от всей души проклинаю этот зеленый уголок.

У меня распухает голова, до деревни Шатан я добираюсь совершенно обессиленным. Я снимаю комнату на заднем дворе, в которой есть «кан» – отапливаемая каменная скамья для сна. Мне это нравится.

Я очень голоден. Я захожу в ресторан и хочу заказать себе что-нибудь поесть, как вдруг открывается дверь и появляется пьяный человек, кричит что-то невнятное и тащит меня в заднюю комнату. Я слишком устал, чтобы защищаться.

Меня окутывает дым сигарет. Пять красных лиц сидят за столом, перед ними расставлена лапша и водка, кто-то громогласно объявляет, что я буду их гостем сегодня. Мне это не нравится: я должен говорить о Гитлере и о расовых различиях, люди вокруг хвастаются и хлопают друг друга по плечам, утверждают, что немецкие танки – коровье очко. Потом разговор переходит к Пекину.

Как, я учился в киноакадемии? Хо-хо. Тогда я наверняка уложил в постель парочку студенток-актрис?

Десять глаз смотрят на меня остекленело, но выжидающе. Мужчинам около пятидесяти лет, они принадлежат к поколению, которому пришлось нелегко. У них нет той мягкости, которую можно встретить у стариков, но и самоуверенность тех, кто родился в восьмидесятых, им не свойственна. Все они по возрасту где-то между мастером Янем и моим другом Сяо Чаем, заядлым сноубордистом. По ним видно, что они по-прежнему не слишком уверенно себя чувствуют, особенно когда появляется угроза. Любая. Например, чужак.

Так хорошо ли я развлекался в киноакадемии, снова спрашивают они.

Как правило, я лишь улыбаюсь в такой ситуации. Мне уже довелось пережить несколько подобных эпизодов, и я хорошо знаю, что это ловушка.

– Нет, я этим не увлекаюсь, – твердо заявляю я.

Я помню ругань и надписи на стене в холле возле моей бывшей пекинской квартиры. Мне хорошо известно, как злятся китайские мужчины, когда узнают от иностранцев, что те спят с их женщинами. Возможно, это напоминает им о тех временах, когда Китай был бедной страной и иностранец для китайской женщины был возможностью сбежать отсюда.

Однако эти времена давно в прошлом. Сегодня китайцам принадлежат люксовые лимузины перед клубами. Когда я однажды спросил Джули, не собирается ли она принимать немецкое гражданство, она рассмеялась и сказала, что над этим нужно еще очень серьезно подумать.

Но есть еще кое-кто: хвастливые, бессовестные, бездушные иностранцы, которые живут в Китае и говорят «эти», имея в виду окружающих людей. Отношения с китайскими женщинами – единственное, что их вроде бы связывает с этой страной.

– У меня нет на это времени. И желания, – объясняю я, и пять пьяных лиц выглядят одновременно разочарованными и довольными.

На следующее утро я просыпаюсь с головой, которая кажется не просто распухшей, а гигантской. Я неправильно лежал на скамье «кан» – верхней частью туловища на теплой стороне, и, как результат, чувствую теперь все содержимое своей черепной коробки. Я еле вписываюсь в дверной проем. Все кажется нелепым: боль, эхо от разговоров, гудящее в голове, фотография, которую мы вчера вечером непременно должны были сделать. Я изображен на ней среди пьяных, мы стоим в студии, за нами шумит выцветший водопад на холсте.

Утренний воздух меня исцелил.

И потом, сегодня я прошел две тысячи километров своего пути. На прямой проселочной дороге я устанавливаю камеру и танцую. Какой-то крестьянин с интересом наблюдает за мной. Закончив свой танец, я спрашиваю его:

– Ну как, хорошо?

И он отвечает вполне серьезно:

– Это хорошо.

Я выхожу из Нинся и снова оказываюсь в Ганьсу. Это происходит почти незаметно, никаких табличек мне не попадается. Только «Чайна Мобайл» не забывает отправить мне эсэмэску: «Добро пожаловать в Ганьсу!»

С каждым днем становится все теплее. Город Цзинсин расположен внизу по горной дороге, в долине: впервые он показывается мне поздним вечером, похожий на светящееся логово пиратов.

Я пишу Джули, что скучаю по ней. Я хотел бы чаще слышать ее голос хотя бы по телефону.

Два дня я провожу в Цзинсин, а потом иду дальше. Вокруг все зеленое. В одном из киосков я покупаю себе шоколадное эскимо. Я вспоминаю долину с персиковыми деревьями между Биньсянь и Пинлян и пытаюсь представить себе, как она сейчас выглядит. Мороженое стекает по пальцам. От него пахнет вечными каникулами. Мне это нравится: солнце светит, весна принарядилась, а я как бы совершаю небольшую необременительную прогулку.

Вдруг появляются велогонщики. Они одеты в цветные костюмы и шлемы, проносятся мимо меня один за другим. У них очень целеустремленный вид. Они уверенно обгоняют сеновоз, нагруженный под завязку. Мне кажется, в Германии они меньше бросались бы в глаза, чем здесь.

Я машу им рукой, мы же не чужие, мы все здесь ради забавы. Но только один из них на секунду приветственно поднимает руку, но никто не останавливается.

– Воображалы, – бормочу я. Пальцы у меня липкие от мороженого, а ноги несут меня по весне.

В небольшом монастыре я встречаю господина Чжана. Он каждый день приходит сюда, чтобы обновить воскурение ароматических палочек. Они лежат перед наполовину скрытым изображением божества, которое я не могу узнать.

– Буддистский или даосский? – осведомляюсь я, но господин Чжан лишь потирает лоб.

Ну, это бог земледелия, который покровительствует только этой деревне. Господин Чжан складывает ароматические палочки определенным образом, так, что каждая следующая зажигается от конца предыдущей. Таким образом, в результате божество окуривается благовониями двадцать четыре часа в сутки, а потом господин Чжан приходит опять и выполняет свою работу заново.

Закончив, он приглашает меня на чай. Мы выходим из храма и взбираемся вместе по холму цвета традиционной охры. При этом он на ходу закладывает руки за спину, и я невольно вспоминаю историю Великой Софоры в Хундуне.

Я удивлен, что он живет не в пещерной квартире. Я спрашиваю, почему нет, он ухмыляется и говорит, что его жена хотела бы что-то посовременнее. Его жена – начальник в доме. Ее царство облицовано керамической плиткой, в нем удивительно чисто. Она указывает мне на «кан», и я должен сесть туда. Я с радостью замечаю, что он еще теплый, потом мне дают подушку, и я ложусь.

Когда я просыпаюсь, надо мной смеются дети. На завтрак мне дают карамельки в цветных фантиках и чай, и я задерживаюсь еще немного в гостях. На прощание господин Чжан показывает мне путь к руинам. Они высоко на горе. Это глиняная коробка с башнями по углам, похожая на старинный замок или на очередной кусок Великой стены.

– Это фрагмент Великой стены? – удивленно спрашиваю я, но господин Чжан качает головой. Мы прощаемся. Он не собирается идти со мной наверх.

Я поднимаюсь, подхожу к огромной коробке, нахожу отверстие в стене и забираюсь внутрь. Там пусто, и растет сухая трава, как на давно заброшенном футбольном поле. Я оглядываюсь и вылезаю обратно. В горах я видел много таких руин, но до сих пор не знаю, что это. Вечером я ужинаю в небольшом поселке, а местные жители объясняют мне, что значат эти руины. Нет, к Великой стене они не имеют никакого отношения. Их построили в двадцатом веке, во времена республики. Звучит слово «военачальники», и у меня сразу в голове рождается цепь ассоциаций. Этот отрезок времени, эти беспорядки после завершения эпохи императоров и эти кошмары синологии.

«Горы высоки, а император далеко», – гласит китайская народная мудрость, и по ней нельзя понять, хорошо ли это для китайского народа или плохо. После 1911 года для большинства людей это было плохо, потому что император был не просто далеко, его вообще не было. А вместе с ним исчез и порядок.

Внутренние и внешние бури сотрясали империю Цин, и зимой 1911 года она развалилась окончательно. Китай стал республикой, республика нуждалась в президенте. Его звали Сунь Вэнь, но его больше знают под другим именем: Сунь Чжуншань или Сунь Ятсен[6]. У него были красивые усы, а в свидетельстве о рождении значились «Гавайи», и никто не знал, правда это или нет.

Он пробыл президентом недолго, потому что у него в характере отсутствовало кое-что очень важное: военное величие.

Далее власть получил Юань Шикай. У него тоже были усы, но он был толще, и куда более честолюбивым, что гораздо важнее для вождя. Кроме того, он был военным. Он возложил полномочия на командующих в провинциях, чтобы усилить собственную власть, и в 1915 году провозгласил себя императором. Это не было неожиданностью. Разве каждый раз после заката одной династии не было периода беспорядков, прежде чем страна подчинялась власти нового императора?

Да, Юань Шикай сделал то, что до него делали другие основатели империй, однако уже через несколько месяцев он потерпел крах. От него отступились командующие провинциями, одни из них плели интриги, другие устраивали путчи. В итоге вся страна погрузилась в хаос, который перешел в гражданскую войну между коммунистами и националистами.

И вот эти укрепления в горах сохранились с того времени. Это защитные постройки для деревенских жителей, которые они возводили сами, чтобы спасаться от банд грабителей и мародерствующих наемников, потому что никто больше не собирался их защищать. Когда надвигалась опасность, они хватали детей, стариков и имущество, бежали в горы, запирались в своих укреплениях и пережидали неспокойные времена.

Я сижу в маленькой гостинице, поедаю лапшу и думаю о таком тесном помещении внутри той коробки. Несколько сотен человек жались там друг к другу, дрожа от страха, пока снаружи их императорская родина погружалась в хаос.

Правильное место

Дюжина детей влетела в мою комнату с деревенской улицы и скачет вокруг меня. Я должен показать им фотографии. Мы сидим на моем «кане» и просматриваем фотографии на ноутбуке – еще одну, еще и еще. Если какая-то фотография особенно нравится им, то я должен быть начеку. Они довольно визжат, их пальцы смертоносными ракетами устремляются в хрупкий экран ноутбука.

Я показываю им видео. Я смонтировал его пару дней назад, оно состоит из пары сотен селфи, начиная с моего первого дня в Пекине и до Пинляна. На этом видео хорошо заметно, как растут мои волосы и борода. Детям это нравится, и мне приходится высоко поднимать ноутбук, спасая его от их рук. Жене крестьянина это скоро надоедает, и она прогоняет детскую банду.

Утром я иду попрощаться с моими соседями – двумя ослами и свиньей. Они живут в хлеву рядом с моей комнатой. Свинья маленькая и черная, я подзываю ее, и она подкрадывается к двери хлева. Я нажимаю пальцем на ее пятачок и издаю пищащий звук. Свинья довольно дружелюбно хрюкает. Она не знает, что на следующий Праздник весны отправится на кухню.

Горная дорога проходит мимо деревенской школы. По спортивной площадке пылят сотни учеников. Я на секунду останавливаюсь, и меня тут же окружают. Они смеются, горланят, и их становится все больше, пока наконец посреди коричневых гор не начинается такая давка, какую я в последний раз наблюдал в ас пик в пекинском метро.

Я рад снова оказаться один на улице. Интересно, откуда здесь такая огромная школа, если местного населения так мало? Над дорогой висит табличка «ЛАНЬЧЖОУ 200 км».

Время тянется медленно. Заплатка в ботинке натирает ногу, а дорога все только усугубляет. Уже несколько сотен километров она слегка кренится на внешнюю сторону. Вероятно, это сделано для того, чтобы лучше стекала вода в случае дождя. Это умно. Но для меня это значит несколько недель идти, сильно накренясь. Не так-то просто это выдержать.

Я звоню Джули и рассказываю ей, как красиво здесь, на горной дороге. Ущелья и долины напоминают мне американский запад, такой, каким я однажды видел его в окошко несущейся машины: великолепный и золотой, с желтой разделительной полосой.

Она ничего не говорит.

Я болтаю и болтаю, чтобы только не слышать молчания. Рассказываю ей о детях, о руинах укреплений и о целеустремленных спесивых велосипедистах. Я говорю и говорю, пока связь не становится хуже и не обрывается. Получился плохой конец разговора, при котором самое главное осталось невысказанным.

В небольшом городке Хуэйнин я нахожу себе комнату над караоке-баром. Двери открываются и закрываются, музыка проникает в коридор, но мне все равно. Ночью я сплю, а наутро, когда просыпаюсь, ощущаю присутствие простуды. Она уже несколько дней намекала на свое присутствие и, потеряв терпение, теперь накрыла меня толстым глухим одеялом.

– Китайская или западная медицина? – спрашивает аптекарша. По ее голосу слышно, что западная медицина мне должна больше подходить. На всякий случай я беру еще пару склянок из китайской медицины, ведь никогда не знаешь, что пригодится.