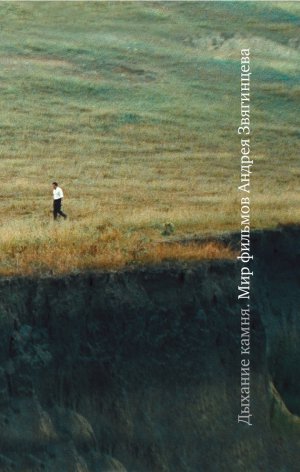

Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева Коллектив авторов

Мы знаем, что Христос существовал и до того, как пришел на землю, в духовном мире. Родившись Иисусом, Он лишь получил материальное воплощение, а после смерти вернулся в духовный мир. В фильме происходит нечто подобное. Отец приходит фактически из небытия (он не был частью того человеческого мира, что предстает перед нами, можно считать, в мире ином) и уходит в небытие в конце фильма. Причем, умерев, он уходит в воду. Вода – древний символ границы двух миров: этого, земного, и другого, подземного (иначе – мира духов), мира живого и мертвого, а также материального и духовного. Закольцованность времени, которую дает лодка на дне в самом начале фильма, показывает, что отец пришел “оттуда” и затем уйдет “туда”, в мир по ту сторону этой границы, погрузившись на дно в конце. Вообще, лодка – это средство переправы души из одного мира в другой (древнегреческие мифы, наверное, наиболее яркий и известный пример – Харон, управляющий лодкой с душами умерших, переплывающими Стикс).

Так, может, он (отец) просто был временно отпущен или послан для выполнения своей миссии? А затем бесследно ушел, исчезнув даже с фотографии. Еще одно любопытное указание на границу миров – разговор братьев о том, где же отец так наелся рыбы, что теперь ее не ест вовсе. Зная, что отец вроде как летчик, Андрей предполагает: “Может, на Севере”. Из мифологии же мы можем знать, что дверь в жилище смерти, в другой мир – с Севера.

Кстати, понимание становится еще шире, если включить в рассмотрение и попытаться интерпретировать разнообразные мифологические и архетипические символы, которыми фильм изобилует. Это позволит уйти от сугубо христианского толкования к пониманию общечеловеческому, философскому. Как же тогда предстают перед нами Андрей, Иван, их отец и вся эта история в целом?

Прежде я говорила о посвящении. Иначе, более емко, происходящее в фильме (то, что переживают два брата, то, ради чего в их жизни появляется отец) можно назвать инициацией. Что это такое по своей сути? Инициацию здесь стоит рассматривать как действие архетипическое и мифологическое. Это подготовка и посвящение человека (который еще считается ребенком – в буквальном ли или в метафизическом смысле) в новую, осознанню, взрослую жизнь, что подразумевает становление личности и занимание ею должного места в этом мире. Подготовку и посвящение осуществляют представители взрослого поколения, то есть фактически они обучают своих преемников, тех, кто должен пойти по их стопам, тех, кто после инициации должен занять их место. Почти всегда при этом представители старшего поколения должны умереть, уступив место новому, причем нередко умирают они от рук этих же “новообращенных”. Но прежде чем ребенок будет считаться “посвященным” во взрослость, он должен выдержать испытания и даже истязания, которые обучат его всему необходимому и проверят, насколько он готов. Таким образом, процесс/обряд инициации тесно связан с темой смены поколений, или замены старого вождя, жреца молодым (таким же образом в мифологии нередко происходит смена поколений богов). Эта смена часто описывается как борьба Хаоса – старшего поколения – с Космосом – младшим поколением (противостояние Хаоса и Космоса, движение от одного к другому – одна из главных основ мифа вообще) и как успешное прохождение молодым героем “посвящения” в зрелость, то есть инициации. При этом инициационные испытания сливаются с действиями вождя-отца, имеющими целью подготовить своих продолжателей и плавно переходящими в борьбу между старым и новым поколением. Инициация в мифе – акт, который можно рассматривать как своеобразную “космизацию” личности героя, покидающего аморфное сообщество женщин и детей; отсюда сближение с мифами творения, движение от изначального состояния, от Хаоса к состоянию Космоса.

Исходя из этого, историю отца и сыновей из “Возвращения” можно рассматривать как инициацию: все путешествие – испытания и подготовка, передача знаний (умение разведать в незнакомом городке источники пропитания; в ресторане сделать заказ, подозвать официантку, расплатиться; справиться с экстренной ситуацией – вернуть украденный кошелек и покарать злодеев; вытащить застрявшую машину; просмолить лодку; грести в дождь; поставить палатки; развести костер; самому сделать деревянную миску и т. д.). И даже больше – это изменение сознания, необходимое для того, чтобы стать полноценным человеком, достойным преемником отца. И финал – естественное завершение этой истории: отец подготовил и посвятил сыновей, выполнил свою роль и погибает, так как больше он здесь не нужен. И даже не просто погибает, а косвенно по вине сына-преемника. Символический ряд также это подчеркивает. Прыжки подростков с вышки в воду в начале фильма (то есть погружение в воду, как и при крещении, которое и является, в общем-то, инициацией во взрослую и осознанную “духовную жизнь”) – подобие ритуальной инициации. Ребята прыгают с вышки в воду и после этого испытания считают себя взрослыми мужчинами. Кто не прошел испытание, исключен из их сообщества: “А кто не прыгнул, тот козел и дурак”. Не прыгнул самый маленький из них – Иван. Он исключается из числа “мужчин” и еще остается в материнском мире (мать снимает его с вышки, и он так и не проходит первого экзамена). Интересно, что акт инициации подразумевает также, что во время обряда испытуемый как бы умирает, а потом снова оживает – уже другим человеком, готовым к новой жизни. Это согласуется и с трактовкой крещения: погружаясь в воду, человек умирает (здесь будет кстати вспомнить, что вода – это граница двух миров), а поднимаясь из нее, возрождается, – а также увязывается с тем, что путь отца и сыновей, возможно, приводит их к границе миров. И на границе смерти и жизни мальчики проходят инициацию, после чего им предстоит обратная дорога в жизнь, но уже без отца. Он перешел границу миров и из этого путешествия не вернется, потому что роль свою выполнил.

Но этот мифологический сюжет можно трактовать не только как смену поколений, но и значительно шире. Для этого стоит вернуться к интерпретации образа отца.

Отец здесь может отображать не просто представителя некоего “старшего поколения”, а быть образом “культурного героя”, иначе говоря, отца-первопредка. Вообще это один из главных образов мифологической картины мира (основополагающих космогонических мифов, то есть мифов о создании современного облика мира). Кого представляет собой культурный герой? Это прародитель всего человечества, который нередко предстает как получеловек-полубог (или у некоторых народов архаических времен как получеловек-полузверь, то есть тотемное существо, которое в представлениях первобытного человека по функциям сближалось с Богом). Он своего рода переходное звено от мира духовного (незримого, магического, изначального, божественного) к нашему, материальному, человеческому миру; он посредник и представитель Высших сил, роль которого – изготавливать или добывать предметы культуры, различные артефакты, открывать человеку различные элементы мироздания, природы, обучать его владеть ими, побеждать их, управлять. Он понадобился, когда возник этот мир, такой, каким мы его знаем, то есть когда он разделился на материальный и духовный и появилась необходимость в проводнике, учителе. То есть культурный герой дает человечеству то, что способно поднять его на другой уровень, он – источник культуры и всех будущих человеческих цивилизаций (которые можно сравнить со “зрелостью” в развитии человечества), и он же, его образ – плод этих развившихся цивилизаций. Рассматривая фильм с этой точки зрения, можно провести параллели: отец – культурный герой, сыновья – молодое человечество (не познавшее тайны бытия, не вступившее в осмысленную жизнь), они еще не властители материального мира, они – зависимые части этого “материнского” для них мира.

И вот отец, как потомок богов (или посредник между человечеством и богами, между двумя мирами), вырывает своих сыновей из привычного материнского мира и отправляется с ними в путь, чтобы посвятить их в различные тайны бытия, подготовить к жизни, научить овладевать природой и в итоге помочь им “повзрослеть”. Для этого он проводит их к границе миров, где происходит посвящение (инициация). Вообще остров, на который приплывают герои фильма, – это мир тайного, мир дикой природы, идеальное место для обрядовых инициаций. Инициация, как уже упоминалось, осуществляется через испытания, через образную смерть и возрождение для новой, осознанной жизни (что символизируется погружением и поднятием из воды при крещении). Как же свершилась эта инициация в фильме?

Посвящение – это прежде всего проверка на готовность, вкратце говоря, к взрослой жизни. Человек, прошедший испытания и обучение, считается готовым, поэтому может быть инициирован. Братья в фильме проходят разные варианты инициации. Андрей взрослее и на шаг ближе к мужскому миру взрослых, потому что прошел подготовительное посвящение – прыгнул в воду с вышки; Иван так и остался сидеть там. Таким образом, когда появляется отец, Андрей более подготовлен, чтоб воспринять его, пойти за ним и принять посвящение на том самом острове (заметим, это тоже происходит на некоем возвышении). Здесь роль играют и личностные особенности Андрея – он изначально готов подчиниться сильному и действовать по его законам (будь то отец или подростковая компания). Иван же непримирим и своенравен, что мешает ему просто следовать и учиться у старшего. Он не принимает законы как изначальные и хочет их оспорить – возможно, в частности, из-за того, что пытается так утвердить себя в этом мире, самостоятельно, без помощи пробиться к “взрослости”, ведь шанс пойти по общему пути он упустил. Тогда, на вышке, он оказался не готов. И вся дальнейшая история – это его подготовка.

Таким образом, несколько разные пути принятия инициации у братьев – путь следования и повторения (Андрей – мало ропота, признание: он учится всему у отца, учится делать все то, что умеет делать тот) и путь Ивана, больше походящий на отцеубийство, то есть прохождение испытаний в ходе вражды с отцом (будто он борется с ним, меряет, кто сильней: отказывается есть, не пьет спиртного, даже когда замерз, и т. д.) и становление взрослым, утверждение посредством “свержения” отца. Это ведь тоже вариант инициации – чтобы занять место предшествующего поколения, место сильного и главного, надо его убить. Но ведь Иван, собственно, не убивает отца? Верно. Но ведь главное – проверка на готовность. Тут интересно вспомнить один важный момент. Братья после отцовского приезда бегут на чердак и в книге находят старую фотографию отца вместе с ними. Снимок лежит в книге на фоне иллюстрации. Это картина по известному библейскому сюжету – “Жертвоприношение Исаака”, она символически дает понимание того, что произойдет в самом конце. Жертвоприношение Исаака было проверкой для Авраама, но, как всем известно, самого действия (убийства сына) не потребовалось. Авраам был готов, и этого оказалось достаточно, чтобы пройти испытание и доказать свою верность Богу. Полная готовность совершить действие приравнивается к совершенному действию. Так и Ивану не понадобилось в конце убивать своего отца (что можно было бы назвать инверсией книжной иллюстрации, хотя в фильме есть и ее буквальная инсталляция, когда в руках отца оказывается топор, он валит Андрея на землю и замахивается над ним), не понадобилось ему и прыгать (способ инициации, который он не смог пройти в самом начале). Было достаточно того, что он был готов убить, прыгнуть. Провидению не надо действия, Ему понятно все и так. Поэтому отец просто вовремя погибает, хотя косвенно это случается из-за Ивана. И тогда необходимость какого-либо действия снимается с Ивана, ведь потенциально он его фактически совершил. Его готовность – уже прохождение инициации. А значит, отец выполнил свою задачу и больше не нужен здесь (погибает). Теперь по его стопам пойдут другие, Иван и Андрей, вступив в новую жизнь. Старший брат управляет всеми действиями, говорит, чт и как нужно делать Ивану, и примечательно, что его фраза при этом почти слово в слово повторила отцовскую: “Ручками! Ручками!” И Андрей теперь по старшинству занимает место отца: руководит переправой через воду – границу миров.

Сам же отец из этого путешествия уже не вернется, он пересечет границу миров окончательно, буквально погрузившись в воду. Точно так же и культурный герой после выполнения своей миссии умирает или исчезает, иначе говоря – уходит в другой мир, оставляя о себе лишь предания. И уже скоро кто-то начнет сомневаться, были ли вообще такие герои, или их придумали люди, потому что нуждались в таком персонифицированном образе помощника – отца.

Во всем этом объяснении есть одно упущение. На острове отец выкапывает некий ящичек, таинственный ларец. Это нечто, что хранил он вдалеке от мира людей, что-то тайное, особое, важное, что принадлежит только ему. Что же так и не получат его сыновья, что забирает он из мира живых и уносит с собой в другой мир? Вариации на эту тему практически бесконечны. Да и есть ли смысл гадать, если никогда уже никто не сможет узнать, что унес с собой отец и подобные ему культурные герои? Этот секрет, как и многие другие, покоится там, под вечной и несокрушимой толщей воды, границу которой мы не в состоянии преодолеть самостоятельно, во всяком случае в этой жизни.

Не правда ли, история о человечестве и культурном герое несколько напоминает христианскую интерпретацию? Потомок и посредник Бога, подготавливающий и обучающий человеческих сыновей, в итоге уходящий в мир, из которого пришел… Но удивляться нечему – трактовки могут быть разными, а вот основы бытия – одни и те же и общие для всех. А фильм затрагивает именно эти сущностные, мифологические основы бытия.

Ведь, вероятно, приход таких “культурных героев” – не единичный случай. Когда след, оставленный одним из таких героев, стирается, культура теряет свои основы, цивилизация идет к гибели, и человечество уже не способно “повзрослеть” само, возникает необходимость – и приходит другой герой, снова встряхивающий, испытывающий и обучающий людей. И снова он посвящает и снова показывает путь, и зарождается новая культура, и начинается чья-то новая, взрослая жизнь. Как каждому новому поколению сыновей нужны отцы, так и человечеству периодически нужен кто-то, кто стал бы тем самым Посредником. Поэтому герои уходят и возвращаются снова. Такое “вечное возвращение”. И каждый раз “повзрослевшее”, “космизированное” человечество (или осознавшие себя человеческие души) продолжает путь по стопам ушедших героевотцов, которых, может, и не было, но если так, то их обязательно стоило придумать.

Вся эта история – миф, мифологическое пространство и время, суть которых – сами основы человеческого бытия: представления о мире, его устройстве и о своем месте в нем. А потому и все образы там, все герои – метафизические (с огромным потенциалом трактовок). Это история, которую проходит каждый человек и все человечество в целом.

Хочу только заметить, что все это – лишь попытка разбора структуры, символики, смыслового и образного потенциала фильма. Это лишь основания для дальнейших интерпретаций и понимания, которое, естественно, индивидуально. Это – анализ. А вот на вопросы: ради чего снят этот фильм, в чем суть и значение его, чт он говорит людям и чт вообще он может дать зрителю и лично мне, – каждый, посмотрев картину, должен ответить для себя сам. Ведь даже режиссер фильма не готов дать ответ на эти вопросы, объясняя это так: “Вопрос, о чем этот фильм, кажется мне странным. Странность заключена в том, что по доброй воле мы лишаем себя собственного зрения, а на замену ему хотим привить чужое истолкование. Cудите сами, сколь велика разница между этими понятиями. Правда в том, как вы увидите этот фильм сами”.

Глава 3

Изгнание

2007

Мастер-класс Андрея Звягинцева

Какова история фильма “Изгнание”?

Это повесть Уильяма Сарояна, одна из его малоизвестных вещей. В Армении летом 2007 года проходил фестиваль “Золотой абрикос”, а для армян, надо сказать, Сароян – это то же, что для нас Пушкин. У них есть гора Арарат, где, как вы знаете, следы Ноева ковчега по сей день ищут или уже нашли, и вот Уильям Сароян – это для них фигура, подобная божеству. Поэтому не представить фильм в Ереване мне казалось абсолютно невозможным. Я с большим удовольствием туда съездил и с удивлением узнал там от одного переводчика, что до сих пор нет перевода этой повести на армянский. Написана она на английском языке. Году в восемьдесят шестом была переведена и крайне малым тиражом издана на русском языке там же, в Ереване. Ее почему-то невозможно найти в интернете, там ее попросту нет. Она попала мне в руки от одного замечательного человека, кинооператора по имени Артем Мелкумян. Артем был влюблен в эту вещь, она его однажды судьбоносно, как я понял, вытянула из сильной депрессии, притом что она достаточно депрессивная сама по себе. Есть о чем задуматься, кстати. Я дал этот текст одному моему знакомому, который обожает Сарояна, прочел все, что тот написал, и он мне сказал: “Не могу поверить, что это Сароян. Сароян совсем другой. Это не Сароян”. Я хочу сказать, это вещь, стоящая особняком, к тому же, оказывается, история эта автобиографическая в своей исходной литературной основе. Об этом мне уже позже рассказал Артем. Так вот, Артем написал по этой повести литературный сценарий и передал его мне со словами, что он видел “Возвращение” и доверяет мне. Поскольку он сам человек киношный и знает, что сценарий – это только повод к тому, чтобы случился фильм. Либо не случился. И далее мы уже совместно с моим соавтором Олегом Негиным сели вдвоем и работали над этой историей, мы ее переделывали. И, надо сказать, переделывали существенно, поскольку у Сарояна это все же история адюльтера. То есть Роберт – действительно любовник, и ребенок этот все-таки от него. Во всяком случае, так я прочел эту вещь в оригинале. Я сейчас уже говорю с сомнением, потому что, когда мы с Артемом сели за стол на премьере в Ереване…

Вот, кстати, удивительная вещь: я читаю текст, который написал Артем, далее мы почти не обсуждаем никакие идеи, никакие смыслы, я просто говорю: “Хорошо, я подумаю об этом сценарии”. Звоню ему через три месяца после первой нашей встречи и говорю: “Да, Артем, мы решили запускаться с этой вещью”. Он говорит: “Хорошо, я счастлив”. Я тоже был счастлив. Но оказалось, что счастливы мы были каждый по-своему. Когда он посмотрел фильм, он остался в полном разочаровании. Говори: “Это вообще не та вещь. Там все совсем по-другому”. Я сейчас о понимании – понимают ли люди друг друга. Слова одни и те же написаны в тексте, но вы видите одну историю, а я вижу другую.

Фильмы “Изгнание” и “Возвращение” эмоционально перекликаются. С чем это связано? Не было ли у вас, когда вы работали над “Изгнанием”, каких-то аллюзий?

Были. Но они сами собой возникали, я их просто отмечал. Видел, что да, тут есть параллель, и тут. Так было с названием. Я говорил уже где-то, что сначала пришло название – “Изгнание”, и только потом, спустя буквально несколько секунд, вдруг я осознал эту параллель: изгнание – возвращение. Я испугался назвать его так и решил искать другое. На съемки мы поехали с другим наименованием. Но в результате после окончания монтажа я решился и дал этому фильму его настоящее название. Так же и с остальными параллелями, которые вы усматриваете. Они происходили сами собой, они не были туда притянуты намеренно. Я отметил тоже не так давно: черно-белые фотографии в финале одного фильма и в финале другого. Конечно, по-иному, там другое решение, но тем не менее параллель углядеть можно. Повторюсь, никакого намеренного создания параллелей не было. Они проявлялись сами собой.

Меня потряс фильм “Изгнание” своим количеством силы. В этом фильме есть много вещей, которые цепляют. И этот фильм очень легко читается – с первого до последнего кадра я чувствовала, что иду по этим символам, как по камням. Потрясающе раскрыта эта длинная библейская история. В конце фильма я плакала, оттого что думала, что понимаю все эти символы и смысл фильма. Вопрос: как приходили эти символы, вы первоначально все так задумали, или они возникали постепенно?

В чем смысл трагедии? Катарсис, очищение. Ты-зритель вдруг видишь какую-то невероятную правду о самом себе, и у тебя невольно текут слезы, ты оплакиваешь себя самого. В архаическом театре Греции актеры выходили на сцену на высоких котурнах, на лицах у них были маски. В массивных одеяниях они произносили громкие реплики. И, несмотря на эти тотальные условности, зритель находил в этих коллизиях собственный удел. Так почему же условность мира, созданного в “Изгнании”, так раздражает некоторых? Неужели недостаток воображения? В Каннах одна наша российская журналистка выдала мне с упреком, что в фильме совершенно неживые люди, никак невозможно им сочувствовать. А за день до этого я встретился с французом, который сказал: “Вчера я видел ваш фильм. Сегодня добился встречи с вами, но пришел я не за интервью”. И продолжил: “Мне 47 лет, и из них 25 лет своей жизни я задаю себе вопрос: верующий я человек или нет? Вчера я ответил на этот вопрос”. Вот так он сказал. Вы не представляете, чт я испытал, когда услышал это. И вот на следующий день я как раз с этой журналисткой беседовал. И привел ей в пример образ восприятия. Я не ссылался на этот разговор с французом, это было бы бессмысленно, да и нечестно. Я просто сказал ей, что для меня ближе зритель, выходящий из зала не растроганным или расчувствовавшимся, а с бледным лицом, с провалившимися внутрь глазами. Потому что понимаю, что с этим человеком действительно что-то произошло. Что-то оказало на него мощное духовное воздействие. Он как бы сдвинулся со своей точки.

Вот об этом я говорю, когда говорю вам о спекуляции. Выжать слезы из человека просто ничего не стоит, поверьте. А этот француз был спокоен, бледен. Говорил это… Вот я сейчас говорю это вам эмоционально, меня слезы пробивают, я вообще очень сентиментальный человек, слезы из меня элементарно высечь. А меня поразило то спокойствие, то достоинство, та простота, с которой он это произнес. Он об этом сказал, как будто о самом заурядном факте своей жизни. Таком простом и ясном. Не героическом. Не патетическом. Никаком. Очень просто это сказал. Без малейшей позы, понимаете, без малейшей мысли о том, какое это произведет на меня впечатление. Без той самой выразительности.

Как проявлялись символы?

Простите, я совершенно отвлекся от предыдущего вопроса, а вы мне о нем напомнили. Спасибо. Стало быть, символы. Тут нужно сразу разделить два понятия: символ и образ. Первый – это тот, что непосредственно представлен в кадре, грубо инсталлирован в кинотекст. И мне не нравится, когда кино пользуется подобным языком. Это грубая материя, потому что она легко трактуется. “Письмо” должно быть таким, чтобы образ возникал в сознании воспринимающего, а не являлся предметом, представленным на экране. Для меня символ и является таким неподвижным предметом. В кино имеет смысл только образ; поэтический образ невыразим, в него нельзя ткнуть пальцем, потому что он незримо присутствует на экране и его можно только воспринять, но даже до конца объяснить и понять его невозможно. Вот я как раз и хочу сказать, что в истории с “Изгнанием” я пошел по пути большей проявленности каких-то вещей и, может быть, даже сожалею об этом. Я слышал и такие, например, реплики: “Зачем надо было в кадре читать Библию, ну зачем? Ведь и так же ясно, о чем идет речь”. Один кинокритик наш, очень известный, деликатно заметил: “Мне кажется, если бы вы убрали это, было бы совсем прекрасно”. Потому что ему-то все понятно и без того. Я отвечаю: “По мне, так если эти слова прозвучат лишний раз, ни у кого в мире от этого не убудет”. Мой монтажер Анна Масс говорила всякий раз, когда мы это место проходили: “Где вы видели такую любовь? Ну, где она?! Это же просто красивые слова! Такого не бывает”. Я в ответ: “Ну, понятное дело, это недостижимый идеал…”

Месяца три после прочтения сценария я понимал, что это вещь глубокая, что таких сценариев я давно не читал, что, может быть, надо браться за него и снимать. И подспудно эта история внутри меня все это время жила своей жизнью. Я не понимал, чт с ней делать, как она устроена, куда ее следует повернуть. И вдруг однажды увидел начало, первый план – дерево. Начало, вход в эту историю, и финальный план, выход. И все, у меня история сразу сомкнулась: я понял, о чем эта вещь. То есть подспудно, как-то помимо моей воли, жил во мне неприметно для меня самого какой-то неосознаваемый процесс. Процесс запустился и сам собой двигался. И вдруг я понял, что это изгнание, наверху должен быть сад. Именно наверху. И в нем должен быть ручей. И ручей пересох, потому что иссякла вообще всякая жизнь. Меня спрашивают, кто изгнан: “Смотрим фильм и не поймем, кто из них изгнан?!” Я говорю: “Вы! Мы с вами изгнаны”. Мы все в изгнании. Просто этого не сознаем. И в этой юдоли все давно предписано: “Ты будешь в муках рожать, а ты будешь в поте лица добывать свой хлеб”. История Иосифа. Я вижу здесь следы этого мифа. Что видите вы – не знаю. “Благовещение”. Это еще один из вариантов названия фильма. Когда я испугался “Изгнания” (возвращение – изгнание), сразу появилось “Благовещение”. Но это было бы совсем в лоб. Ну нельзя давать такой ключ к вещи. Это не ключ, а молот. Изящно говорит об этом Борхес: “Какое слово в условиях загадки не употребляется? Разумеется, отгадка”.

Насколько вы уложились в сроки и бюджет, насколько они отличались от запланированных?

С “Изгнанием” у нас вышел очень длительный подготовительный период – целых два года. Когда мы выбрали наконец актрису, выяснилось, что у Марии осенью 2005 года была запланирована премьера в шведском королевском театре, а соответственно летом – репетиции. “Фрёкен Жюли”, если вы знаете пьесу, там всего три персонажа, она главная фигура. Репетиции ежедневные. Август и сентябрь – как раз тот самый период, когда нам нужно было делать съемки в Молдавии. Снимать Марию в этот период было совершенно невозможно. Лесневский ездил в Стокгольм, предполагал выкупить все билеты на премьеру, с тем чтобы перенести ее на более поздний срок. Ездил за полгода до этой самой премьеры, но несколько билетов были уже куплены. Ему сказали, что это нереально. “Вы откуда свалились?” Такой, знаете, русский подход к делу.

В общем, он вернулся, не зная, что делать, и говорит: “Мария так расстроилась, когда узнала, что это нереально. Она расплакалась, потому что очень хотела сниматься. Такая женщина, такая актриса! И теперь она плачет! Мы должны, Андрей, мы должны!” Я: “Чтo – должны?” Он: “авай на год перенесем съемки?” Я не знаю другого такого продюсера в этой стране. Мы распустили бльшую часть съемочной группы, чтобы хоть немного сэкономить бюджет. Основные фигуры остались. И мы, к счастью, имели еще год дополнительно – выдалось время разработать какие-то вещи более детально, какие-то новые идеи еще пришли, какие-то смыслы проявлялись.

Выходит, вы увеличили подготовительный период в два раза?

Да. То есть мы должны были снять картину летом 2005го. А сняли летом-осенью 2006го.

Теперь что касается запланированных сроков и бюджетов: мы уехали на двенадцать съемочных дней в Бельгию и во Францию снимать эпизоды в городских экстерьерах. Все просчитали и будто бы вписывались в сроки, но в результате уже на третий день стало ясно, что мы отстаем от запланированного графика капитально, процентов этак на тридцать. Мы не успевали многого снять. Проезды по городу, когда сначала Балуев, потом Лавроненко едут сквозь город. Задача перед бельгийским продакшеном была весьма непростая: нужно было с улицы километра в три длиной убрать все машины. Я им говорю: “Представьте, что мы снимаем фильм времен Второй мировой войны. Разве может быть в фильме про войну серебристый «мерседес»?” Формы современного дизайна автомобилей просто не могут появиться в кадре. И это весьма сложная задача. Они организовали оцепление, перекрыли движение на одной из основных дорог города, и, естественно, пробку мы там создали капитальную. Сняли один дубль проезда, машина с актером разворачивается, возвращается на исходную точку, а полиции необходимо пропустить движение, иначе просто будет коллапс. И вот они все едут: фуры, грузовики, автобусы. Они очень долго едут, а мы их ждем. Мы не готовы были к такому ритму работы, поэтому наше планирование рухнуло. Мы тут сильно ошиблись.

Я позвонил Лесневскому. Речь шла о том, что нам крайне необходимы еще три дополнительных съемочных дня, а там все это стоит очень дорого. Только двухнедельная съемка в Бельгии обошлась нам в полмиллиона долларов. Две недели съемок! Я смотрю на оператора Мишу Кричмана – и, как в зеркале, вижу в нем себя и понимаю: приближается катастрофа. Мы примерно в таком состоянии: “Так, надо успеть! Что там у нас со временем? Ага! Так, хорошо, давайте, это надо во что бы то ни стало успеть!” Даже на микроскопическом бюджете “Возвращения” такого не было, я всегда чувствовал легкость. Была радость с каждым кадром, уверенность, что мы все успеем, и был покой. А покой необходим как воздух, если его нет – вся эта сумятица отражается на изображении. Внутренне ты должен всегда находиться в равновесии, этакое олимпийское спокойствие. Если его нет, пиши пропало… Кстати, я уже рассказывал, как было трудно во второй съемочный день “Возвращения”. Я сделал для себя такой вывод: первые один-два съемочных дня должны быть не нагружены: два-три плана – и все.

Говорю Лесневскому: “Я не знаю, это ужас, что происходит! Вернемся в Москву, я тебе все объясню, но сейчас спасай!” Прошу у него еще три съемочных дня, Дима отвечает: “Не вопрос, лишь бы ты был спокоен во время работы. Вы там с Мишкой соберитесь и вообще расслабьтесь. Цена вопроса?” Я передаю трубку Елене Логиновой, нашему исполнительному, она озвучивает цену вопроса. Он: “Ладно, у вас эти деньги будут, действуйте. А приедете в Москву, я вам задам жару”. Ничего, конечно, он не задал, даже не вспомнил. Но в этом смысле Лесневский, конечно, уникален. Это человек, который доверяет творческому началу в тебе. Мы сидим за столом, я ему: “Дима, я не смогу тебе объяснить, почему, но это будет правильно!” Он: “Услышал. Действуй”. Ему не нужно подробно растолковывать. Он понимает, что есть вещи невербализируемые, потому что сам он творческий человек. Продал два года назад канал REN-TV и создал компанию “РенМедиаГрупп”. Сейчас будет снимать фильм с Зельдовичем по Сорокину. Но, кстати, эта информация… Может, я проговорился. Я помню, как на “Изгнании” мы очень долго держали в тайне имя Сарояна, не раскрывали его до последнего дня. Мне почему-то казалось, что нельзя отсылать к литературному источнику. Поэтому и в начальных титрах нет упоминания автора, только в финальных – “фильм снят по мотивам новеллы Сарояна”. Потому что, мне кажется, экранизацию зритель смотрит как-то по-другому.

Я смотрел фильм три раза. Притом что я понимаю, что вы рассказываете мифологическую историю, для меня каждый раз этот сюжет был реальным – я испытывал огромный восторг от глубины передачи тонких психологических отношений, которые я нахожу и у себя, и у других людей. Самое удивительное в фильме для меня – это наложение двух историй, возможность рассматривать фильм с двух сторон: как рассказ о взаимоотношениях реальных людей, с проблемами, ссорами, конфликтами… И при этом понимать второй слой – что в каждой сцене скрыт идейный и тематический пласт.

Миф – это и есть реальность. Когда я говорю о конструкции, которая осмысляется, когда ты выстраиваешь этот “скелет”, то я говорю и о том, что ей просто необходимо обрасти “телом”. То есть любая идея – воплощенная в теле… Как Логос.

Что делает Бог? Он превращает Слово в плоть. То же и ты… По образу и подобию. Даже если имеешь дело не только с видимым, с осязаемым – я имею в виду музыку или литературу, – ты все равно создаешь некую реальность. Читая Достоевского, я вижу этих людей, чувствую этот запах. Я все это вижу, и оно является реальностью. Порою более подлинной, чем та, которая тебя окружает. Это как сон. По Борхесу, все существующее – сон; все, что не сон, – не существует.

Миф – это абсолютная реальность. Мы просто думаем, что это как бы некая интеллектуальная игра. Но мы живем мифом. Он в нас живет, нам только нужно его вскрыть, обнаружить. Мы все с вами Евы и Адамы. Мы это забываем, но это так и есть. Это нужно просто вскрыть, найти это в себе. Поэтому, да, как вы и говорите, это реальные люди, из плоти и крови, но это еще и что-то иное. Человек, да, но и Чело, и Век. Вечное Лицо. Вечный Лик. Облик. Образ.

Кто-то говорил: если произведение искусства не рассматривает взаимоотношения человека с Богом, оно ничего не стоит. То есть это, конечно, максима. И, разумеется, не может все соответствовать одному только определению. Существуют и другие мерила: развлекательное кино, социальное, “жизненный фильм” для народа, или, напротив, светское искусство ради искусства, или уж совсем что-то отвлеченно прекрасное. Но когда ты сознаешь, что прекрасное продиктовано самим созданием, а это создание насквозь пронизано мифом, тогда хочется сопрягать свои усилия с максимальными требованиями. Конечно, фильм, который ты смотришь, должен иметь реальные черты. Психологически точные реплики, характеры, нюансы, человеческий облик – это все необходимо. Но если только человеческий облик, то это совсем другого рода произведение.

Повсеместно можно встретить, что создатель произведения не задается такими вопросами. И это его право. Каждый выбирает для себя. Кто-то просто бытописует. А кто-то анализирует происходящее вокруг, потом говорит: “Вот, я снял фильм об этом-то”. Он по-другому ставит вопрос. И все это тоже – про нас. Но мы не должны забывать, что нам тысячи лет, что мы не только что родились. И не только мы столкнулись здесь, сегодня и только сейчас с такими-то проблемами, с “проклятыми” вопросами, нет, они были всегда. Вот и все. Мы – новое воплощение Адама, Евы, Иосифа, мы пребываем все в том же нескончаемом изгнании. Новый Иосиф – я говорю сейчас об Алексе из “Изгнания” – на новом витке все той же вечной истории не слышит голос ангела, который говорит с ним. Он не понимает, что нельзя делать то, что делает он. И это то, что все мы делаем изо дня в день, из века в век. Все женщины, все мужчины через это проходят.

Иосиф хотел изгнать Марию, потому что она зачала непонятно от кого. И Бог придержал Гавриила, чтобы тот не спешил к нему, выдержал время, посмотрел, чт тот будет делать. Иосиф был тогда на рассмотрении у Бога. Иосиф хотел с позором изгнать ее из дома, потом решил пойти другим, более лояльным путем – тайно ее куда-то отправить. Он колебался. И когда его сердце уже было полно решимости все же изгнать ее, тогда только появился архангел Гавриили сказал: “Слушай, что говорит Господь! Мария непорочна, ты примешь дитя и назовешь его так-то и будешь делать то-то…”

Возможно, это прозвучит как богохульство, и надеюсь, что в аудитории нет правоверных, этаких, знаете, убежденных до неподвижности в мыслях, а с другой стороны, надеюсь также не оскорбить чьих-то религиозных чувств, но все же дерзну предположить, что в чреве любой женщины – Спаситель. Вот в чем секрет. Любая зачавшая женщина зачала от духа. Мы смотрим на это так: вот Мария, вот Иисус, вот идеал, к которому надо бы стремиться, а вот Бог, которому нужно молиться. И вот тут-то мы рискуем превратиться в язычников. И мы останавливаемся на этом, потому что достичь подобного нельзя. А ведь Он сказал прямо, что можно. Он к нам обращался, не только к древним иудеям, иначе все эти книги бессмысленны. Мы никак не хотим понять, что это нас касается лично и напрямую. Иосиф – это мы с вами, и это мы принимаем эти решения: убить Спасителя или нет. Потому что каждый рожденный ребенок – это спаситель мира, его новое начало. Мы сами и есть это новое начало, только забыли об этом. И либо мы избираем этот путь: спасаем мир красотой, создавая прекрасное, совершая подвиги духа, осуществляя выбор в пользу благого деяния, – либо совершаем прямо противоположное, либо не делаем вообще ничего, как это с успехом удается ленивому, равнодушному обывателю.

Мне кажется, Вы напрасно разделяете эти пласты, говоря, что, с одной стороны, есть некая модель, схема, а с другой – бытописание, психологическая правда. Я хочу сказать, что миф – это и есть истинная подлинная правда происходящего с нами. Мы сейчас сидим с вами в этом зале, и сквозь нас проходят токи мобильных телефонов, которые мы не отключили, мы все пронизаны радиоволнами, но ведь не замечаем этого. Так же и миф: он нас пронизывает, мы просто этого не замечаем. Все мы с вами – пальцы одной руки, но мы далеко не видим и потому созерцаем только последние, разобщенные фаланги с доспехами из ногтей. А если бы нам было дано видеть всю глубину, мы бы разглядели ладонь, где все мы рождены из одного корня, и нам бы тогда было дано читать линию жизни.

Когда ты заканчиваешь фильм, ты понимаешь, что ты что-то хотел постичь, но не постиг. То, что делает Вера, непостижимо. То, что она совершила, невозможно понять. Смотрите, чт с ней происходит: каким-то интуитивным, глубинным чувством она подозревает, что той любви, к которой призван человек, нет между ними. Она видит, что ее мужчина не любит ее той любовью, которой она бы хотела. Как у Льва Толстого: женщина – как камень в руках, нужно забросить ее за спину, и тогда она где-то у тебя за спиной, а ты наконец руки освободил и дело свое делаешь. Такой “камень”. Кстати, одно из рабочих названий замысла – “Голос камня”, но это еще и потому, что есть тут такой парафраз с фрагментом из Библии: “… когда пророки умолкнут и все будет немотствовать обо Мне, тогда камни заговорят”. Воспроизвожу весьма примерно, по памяти. Так вот, Вера… Интуитивно она вдруг понимает, будучи не в состоянии этого сформулировать, что человек – это чудо, что человек не принадлежит никому и что он у нее внутри, этот отдельный человек… А Алекс ее не понимает. Он понимает ее исключительно психологически, как-то в пределах здравого смысла – и только. Она не может ему этого объяснить. Вера каким-то парадоксальным образом совершает некий жест, такое действо, что, не желая того, ставит Алекса перед невероятным выбором. И теперь он у нее на рассмотрении. Мария вошла в завет с Богом, когда Он ей сказал о том, Кого она зачала во чреве своем. Все то время, пока Иосиф не узнал от Гавриила, чт происходит, она молчала и никому ни словом не обмолвилась о том, чт с ней случилось. Она вступила в молчаливый завет с Богом. Она знала, Кого носит под сердцем, но не могла об этом никому сказать, и Иосифу в том числе. Это против правил. Нельзя этого говорить. Потому что это просто невозможно сказать.

Другими словами, если говорить о смыслах, получается, что она не в состоянии этого выразить. Он этого не услышит. Он не поймет, о чем речь, потому что это можно понять, только вступив в такой же завет с Богом, этого нельзя усвоить с чужих слов. Таким образом, она ставит Александра (“защитник людей”) как бы на рассмотрение перед Богом: “Что ты будешь делать, «защитник людей», если у тебя такие исходные, что ты будешь дальше делать?” Эта фигура так говорит. Не эта героиня, а вот эта фигура. И далее она рассматривает его. Потому что только через поступок, который осуществляет этот мужчина, для нее становится очевидным, что любви в нем нет. Той самой любви, которой она жаждет. А без любви она не может жить.

Как возможно, что она бросает детей?

Ну вот, бросает детей… Это самый распространенный упрек.

То есть она убивает. Она доводит до того, что этого спасителя в ее чреве убивают.

В этом-то вся и сложность. Тут расходятся параллели с библейским мифом об Иосифе и Марии, потому что если следовать ему, то это уже история Иисуса. А история Иисуса – единственная и неповторимая. Она уже есть, в Библии ее можно прочесть.

Ее позиция здесь как Марии сложна.

Как Мария она ущербна. Она очень сложна.

Она доводит до того, что Веру хоронят. А потом вы даете ответ?

Я говорил о том, что здесь такая сложность, такой клубок, который распутать очень трудно. Смотрите, что происходит. Когда мы с Марией Бонневи, актрисой, говорили о ее роли, я ей предложил такой образ, мы его развили, и она, кажется, поняла, чт имеется в виду. Что такое произведение искусства? Это нечто завершенное и законченное, вещь в себе. Что-то цельное, неделимое. У него нет продолжения. У настоящего произведения искусства не бывает сиквелов и приквелов, согласитесь. Так вот, есть интерпретации зрителей – один так смотрит, другой так. Но сама по себе вещь – это замкнутый мир. В этом замкнутом мире нет судов, куда можно прийти и подать на развод, потом найти другого мужчину, который бы любил ее саму и ее детей. И как это водится, они зажили счастливо и умерли в один день. В этом мире есть только один мужчина и только одна женщина. Это диктует форма. Искусство с такими вещами имеет дело. Если же это бытовая история, то тут много путей выхода: можно уйти к другому, можно детей забрать и уйти жить к маме. И тогда это такие своего рода инструкции для инфантильных взрослых – вот, например, как можно поступить, а можно и так. Но ведь вы понимаете, что это пища для убогих умов. Кому нужны инструкции? Только стаду: идите туда – там водопой. Человеку нужен парадокс, нужен страх и отчаяние его собственного удела земного. Так человек понимает себя, из этого человек ищет мужество в выборе своего будущего. Так работает произведение искусства. Сериальное “чтиво” – для стада, там все понятно, весьма слезоточиво, узнаваемо, и еще крайне стыдно на это смотреть. Человек, который жаждет отыскать себя самого, не должен на это смотреть. Как только мы с вами становимся на эту тропу: “А почему она детей оставила?” – и ведем счет отсюда, – все, тогда эта вещь уже непостижима, она не подчиняется этому закону.

То, что вы сказали, как раз понятно. Непонятно другое – она говорит, что…

Что делает Медея? Она детей своих убивает. Двоих малолетних детей. Вы не задаете ей вопрос, почему она это сделала. Всплеснув руками, не восклицаете: “Как она могла такое сделать?”

Она говорит, что этот человек любит ее как вещь, любит детей как вещи. И мы слышим эти слова из Писания – какой должна быть любовь. Но она сама требует.

Именно так: не терпит, требует, ищет своего. Мир несовершенен. Человек слаб. Нельзя создать героиню, которая бы в точности соответствовала той самой Марии. У Марии был ясный замысел. Она знала, кто она. В нашей истории, когда почтальон приносит героине конверт, мы повторили мизансцену из Благовещения. Мы доходили до мельчайших деталей, которых по телевизору, скажем, никто никогда не увидит. Конверт с тестом на беременность – благая весть. “Ты беременна, Мария”. На конверте марка наклеена, которую мы выбирали тщательнейшим образом. Нашли какую-то израильскую, с изобржением лилии, поскольку лилия, как и роза, это вообще атрибут Марии и обязательный атрибут самого сюжета Благовещения. Даже до таких деталей доходишь, когда необходимо эту ткань создавать. Я до сих пор сожалею, что не снял марку крупно, более зримо.

Конечно, Вера в том числе не слышит этого голоса. Или слышит его как-то не столь отчетливо и ясно, а как бы сквозь вату, сквозь помехи. Так можно объяснить ее решение. Но, по большому счету, не только она принимает это решение. Она словно отдает себя ему: вот я, возьми и поступай с этим так, как считаешь правильным. Потому что именно то, что ты сделаешь, для меня будет являться главным определяющим, могу ли я жить дальше или нет. Вот что она делает.

А не выступает ли в данном случае муж для Веры как отец, как Бог для нее? Может, она пытается в нем найти Бога и отдает ему в руки себя как жертвоприношение?

Да, это жертвоприношение, но только в несколько ином смысле. И опять это может прозвучать как богохульство, потому как известно отношение религии к самоубийцам, но тут вот что происходит: грубо говоря, если она не совершит этого действия, то Алекс никогда не изменится. Он останется прежним. Другими словами, она отдает себя в жертву его возможному спасению. Но тут нужно разделять: она – это не в смысле она как персонаж, осознающая, чтo она делает, а она как фигура, переставляемая волею автора. Финальная сцена, когда Алекс сидит под деревом, понимая уже все, чтo случилось, понимая, чт он совершил… Я решал эту сцену как откровение. Человек вдруг увидел мир, он впервые улыбается и смотрит на этот мир. И впервые спокоен, уравновешен. У него возможен путь к другому, к спасению, отсюда возвращение в глубину кадра. Марк же, выезжая в начале фильма из глубины кадра, выносит к нам эту историю, он открывает эту книгу. И нам предстоит ее прочесть. Путь Марка – проехать мимо древа жизни, путь Алекса – остановиться возле него и, возможно, приблизиться к чему-то важному. Это то, что Вера делает с ним, не ведая, чт она сделала. Все источники говорят о том, что жертвоприношение – необходимый акт, предшествующий творению. Если не жертвуешь ничем, акт творения не совершится.

Но она пожертвовала своим ребенком. А к этому моменту он уже начинает понимать, чт происходит, – это видно по фильму.

Еще дерзновенную вещь скажу. Страшную. А что делает Бог со Своим Сыном, которого Он воплотил в человеческом теле? Что делает Бог с Иисусом? Бог сначала дал Закон в виде скрижалей, “как уступку жестокосердию людей”. Это почти цитата. Люди были настолько жестокосердны, что их нужно было ограничить Законом. “Не делай этого, не делай того”. И потому Он так жесток. Отец в “Возвращении” – это ветхозаветный Бог. Сжигающий Содом и Гоморру, мстящий, стирающий с лица земли человечество, вступающий в завет с Ноем как новым началом. Только тогда, когда человек уже как-то был приуготовлен, когда пришло время, Бог свое Слово воплотил в теле. И это тело было здесь. И ходило среди нас, и говорило с нами. И было призвано к тому, чтобы совершить это жертвоприношение. Он Петру говорит: “Изыди, дьявол!”, когда тот Ему предлагает спасение. Потому что путь Его предопределен. Потому что в Петре говорит его человеческое. Жертвоприношение со всей необходимостью должно случиться.

В данном случае это практически то же самое?

Я не могу сказать, что я стройно мыслю, что все понимаю и даю отчет каждому действию, каждому шагу и всему тому, что я делаю. Тут очень сложно все. Мне долго не давало покоя, что она совершает самоубийство. Это не вписывалось как будто… А потом вдруг я понял, чт происходит. Если она отождествила себя с тем плодом, что таился у нее под сердцем, значит, отдавая в руки Алекса решение о его участи, она не могла устраниться и быть только наблюдателем. Она, жаждущая любви, надеющаяся на силу своего мужа, вознесла на алтарь Алексова решения не столько будущего ребенка, сколько саму себя, понимаете? Да будет позволено мне сказать еще одно страшное. Не то же ли делает Бог со Своим единственным Сыном? Неужто вы усомнитесь хоть на миг, что Он мог бы предотвратить эту казнь? Всесильный, Всемогущий Бог отдает людям решение Своей участи. Посмотрите на эту историю под иным углом, и вы увидите невероятные вещи. Тут очень тонкий момент, о нем весьма трудно говорить, потому что эта материя всегда будет ускользать, если нам подходить к ней с житейским взглядом. В тот миг, когда Вера говорит Алексу: “Делай скорей то, что ты задумал, я не могу больше ждать”, – когда она наконец увидела, что в его сердце смерть и предательство и нет места любви, с этого мгновенья у нее уже нет другого выбора – она, конечно же, тоже умрет вместе с плодом, потому что она с ним одно целое. Не стану скрывать, в этой сцене есть отсылка к эпизоду Тайной вечери, когда Иисус, зная сердце Иуды, говорит почти те же слова: “Делай это скорей”. Зная о предательском решении Иуды, Он подталкивает его к скорейшему осуществлению задуманного, как бы не дает маховику этого действа буксовать, потому что Крест уже предопределен. Иисус знает о том круговороте, что его ждет впереди. И люди были свидетелями, кто-то понял, что произошло, кто-то не понял. Но пока Он не отдал свою жизнь, нет завершения, нет воскресения, нет спасения… Это Иисус говорит, Его слова: “Как узнавать вас будут? Именем Моим будете изгонять бесов”. И второе, главное: “… по той любви, что будет среди вас, ибо говорю вам, если брат готов отдать жизнь за брата, в том есть Я, в том есть любовь”.

Можно дожить до седин, прожить до шестидесяти лет с одной женой, которой будешь говорить, что ты ее любишь, клясться в этом, обещать, дарить подарки. Как в рекламе: “Если любишь – докажи”. Женщины этим пользуются, и мужчины ведутся на этот обман. То есть подмена происходит. Купишь это манто за двадцать тысяч долларов – значит, любишь. Дураки ведутся. А женщины играют на этом, сами не понимая того, чт они с собой делают. Своеобразный взаимозачет. Они откупаются. Это индульгенция. “Я тебе купил манто – значит, теперь все нормально. До времени”. Так можно прожить всю жизнь и так и не понять, что тебя не было, потому что ты оттягивал встречу с настоящей любовью. Если бы тебя ситуация поставила перед выбором, когда ты должен совершить поступок, отказаться от себя, вот тут ты и понял бы, чт происходит. Либо ты просто благополучно устроился в жизни и называешь любовью любую иллюзию этих взаимоотношений – торговых отношений (я вас сейчас отсылаю к манто), либо что-то другое происходит. Только это проверяет полноту и подлинность – готов ли человек идти на жертву. И в “Возвращении” модель выстраивается именно такая. Мы ждем, ждем, любит ли он своих детей вообще? Что? Как? Выяснится ли это когда-нибудь? И в тот момент, когда действительно необходимо что-то сделать, отец делает. Для меня в этом почти мгновенном акте жертвы и уместилась его любовь. Вы же понимаете, в произведении искусства не может быть случайностей. События могут быть облачены в одежды случайности, но царствует здесь закономерность. Это в обыденной жизни мы многое списываем на случай, да и, возможно, происходит это только потому, что от нас с неизбежностью ускользают некоторые нити причинно-следственных связей. Многие пишущие о кино, к сожалению, не понимают этого: “Как же, ведь он сорвался?” Я говорю: “Он не сорвался, он пошел туда, где неизбежно случится либо гибель одного, либо гибель другого”. Доказательство любви, которую явил Бог, дополнив Ветхий Завет Новым, сверх Закона подарив человеку благодать, принеся Самого Себя в жертву и сказав, что “любовь все покрывает, всему верит, все переносит”, – Его прощение всех нас за распятие. Любовь – это и есть спасение.

То есть, возможно, гибель отца – необратимость?

Задают с искренним сожалением еще такой вопрос, и я понимаю – нормальный человеческий вопрос: “Как же так?! А вы не думали, чтобы отец уцелел, выжил? Вот если б он выжил, все было бы хорошо”. Я говорю: “Нет. Не может такого быть”. Люди любят, когда им рассказывают сказки. Они утешают, усыпляют и сладко обманывают нас. Искусство – не утешение, это рана. Это не зеркало жизни – радужное ли, очерняющее ли, – нет, это отражение действиельной жизни. Только действительной жизнью я сейчас называю жизнь духа. А вовсе не жизнеподобие. Это плоть ждет утешения, успокоения, услады. Дух ждет огня.

А первый суицид Веры?

Если реконструировать события в их хронологическом порядке, включая те, что остались за кадром… Я думал, что таких вещей не буду говорить нигде, поэтому будем считать, что это только для внутреннего пользования. Вера понимает, что любви нет, но свидетельства тому тоже нет. Свидетельством, как мы говорили, являются не слова, а поступок, которого Алекс пока не совершил, – мы с вами в этой точке. Все это она только смутно ощущает. И в отчаянии она готова на самоубийство, так жить она уже не может. Предположив, что снова беременна, она идет к врачу, сдает тест на беременность и ждет результата… И, убоявшись положительного ответа (понимая, что, если беременна, она этого уже никогда не сделает), она делает это в отчаянии, сейчас, когда Алекса нет, он уехал на два месяца на заработки. Она не может больше стучать в его камень, быть у него за спиной, не может без любви, она задыхается в этом состоянии. И даже дети не спасают ее. Ей невозможно дальше жить. Так вот, она уже выпивает таблетки, но вдруг, почувствовав еще больший страх, страх необратимости своего поступка, звонит Роберту и уже засыпающим голосом говорит (там был такой текст, позже я его вырезал): “Роберт, я приняла снотворное, слишком много, пожалуйста, помоги мне”. Вы помните, Роберт говорит ей, пытаясь докричаться до ее уходящего сознания: “Только не спи, Вера, только не спи!.. И дверь оставь открытой, слышишь!”

А письмо она получает после или до этого?

Когда мы видим сидящих за столом Алекса с Робертом в квартире Роберта, – помните, за окном идет дождь, – это финальная точка последовательного развития событий от начала фильма. Далее в этой же самой сцене причудливо начинается флешбэк, в котором факты так же следуют один за другим. Та ночь, когда Вера пыталась покончить с собой, но Роберт приехал на ее зов и спас ее. “А где дети?” – “Они сегодня ночуют у Нины”. И дальше светает, утром приезжает почтальон, передает письмо, она видит, что это положительный результат теста на беременность, садится и пишет на этом же бланке письмо Алексу. И я думаю, в письме она пишет примерно то же, что будет говорить вечером Роберту. Что любви нет, что она задыхается и т. д.

Любви с его стороны или любви обоюдной? Или вообще экзистенциальной какой-то любви нет?

Глядя со стороны, можно сказать, что нет любви, как вы говорите, обоюдной. Мотивация же героини – психологическая, конечно, – отсутствие любви Алекса. Это голос жажды, жажды любви, которой она в нем не чувствует.

Вера жертвует собой, чтобы этот человек проснулся. И когда он начинает что-то чувствовать, осознавать, понимать, ясно видно, что все, ради чего ему стоило жить, осталось там: женщина, которую стоило понять, его ребенок. Мне кажется, его трагедия настолько велика, что он не сможет жить дальше.

Важно не то, что с ним будет, – важно то, что будет с вами. Фильм – только повод для того, чтобы что-то случилось со смотрящим. По сути, фильма нет, пока нет зрителя.

Он ведет себя как ребенок и перекладывает ответственность на старшего брата. И в конце он все-таки берет на себя ответственность, перестает быть ребенком. Как ни странно, концовка в обоих фильмах достаточно позитивна. Как он может после всего этого быть спокойным, я имею в виду умиротворенным? Он, конечно, прозрел, но он настолько сломлен… Меня бы это сломало.

Эта реплика из разряда тех, о которых мы уже говорили: “А если бы отец уцелел, было бы лучше?” Или гневная реплика: “Как она могла оставить двоих детей?” Дай бог, чтобы в жизни не оставляли. Это повод для меня помыслить о чем-то важном. Не более того, но и не менее. Я не смотрю на Алекса так: “Как же он разрушен, как он будет с этим разбираться?!” Я вижу его садящимся в машину и отъезжающим в глубину кадра навсегда. Все, больше для меня его не существует. Он уехал, и я не знаю, чт с ним будет дальше. И это не имеет значения. Что будет с Эдипом? Он выколол себе глаза. Какая вообще будущность у человека?

Алекс на его месте?

Это же образ. Образ, подаренный мне для мысли о самом себе, о своей участи. Если угодно, об участи человека на этой земле. Я выкалываю себе глаза, потому что я слепец, потому что я не видел очевидного. Можно и по-другому интерпретировать. Я не смотрю на это как на реальность, с которой нужно что-то делать. Это мысль, данная нам в таких вот ранящих нас ощущениях.

Мне кажется, что то “тело”, в которое вы облекли “каркас”, действительно очень болезненное, ранящее.

Мне кажется, так и должно быть. Должно быть что-то ранящее, нелегкое для восприятия. Потому что только ранение проникает глубоко. Что такое парадокс? Парадокс – это истина, выраженная так, что этого нельзя помыслить. Это что-то совершенно обескураживающее тебя. Когда парадокс входит в тебя, ранит тебя, это равнозначно тому, как если бы ты находился в темной комнате и не знал очертаний предметов, окружающих тебя, и вдруг в какой-то миг вспыхивает свет, и ты видишь все. Что-то сродни откровению. Ты вдруг видишь все предметы, все детали, и в тот же миг свет снова гаснет. Но в то самое мгновение, когда тебе это открылось, ты что-то увидел, о чем-то сумел помыслить и на что-то дерзнуть. Такие состояния даются с трудом. Мне кажется, ранящее что-то непременно должно быть. Ты смотришь фильм, и он тебя ранит так сильно, что твое представление о мире, которое у тебя уже как будто сложилось, вдруг рушится, и ты находишь себя в растерянности. Тебе надо заново все собирать, чтобы дальше двигаться. Это необходимый процесс разрушения и сверки тех структур, которые ты для себя выстроил. Жизнь невероятно сложна. Наше представление о ней упрощает ее до предела, но она может наказать нас за эту беспечность. Кто сказал, что взаимодействие с другим человеком – дело простое? И если ты как-то комфортно себя ощущаешь, то жди беды, жди, что когда-то это случится, и ты вдруг себя увидишь в совсем неприглядном свете, разберешь себя, как конструктор. Произведение искусства и призвано к тому, чтобы сообщать тебе об этом, как сигнал бедствия или, напротив, как сигнал абсолютного счастья, сигнал абсолютного ранения.

Текст о тексте

Простите, Олег, но я начну с тривиального вопроса. Какое у вас образование?

Я бы не сказал, что это тривиальный вопрос. Поначалу меня образовывали, как могли, родители – агу там всякое и т. п. Затем – воспитатели в саду на пятидневке. Далее – учителя в четырех различных школах. После восьмого класса я очутился – по воле родителей, вернее, отца, считавшего, что мужик должен уметь что-то делать руками, – в монтажном техникуме. Хотя сам хотел быть музыкантом (это ведь тоже руками!) – к тому времени я весьма прилично освоил классическую гитару, вдохновенно исполнял репертуар третьего курса музыкального института (учителем моим был замечательный московский гитарист Николай Панкратов). Итак, после техникума мое образование продолжалось на стройках столицы. Вскоре это дело мне осточертело, и я подался в места иные: учился у грузчиков на книжном складе, у продавцов на рынке, у драгдилеров на московских квартирах… Наконец, занесла меня нелегкая в Литературный институт, в мастерскую Анатолия Приставкина, царство ему небесное. Институт я бросил на четвертом курсе – стало понятно, что всему, чему мог, я там уже научился. Далее обстоятельства сложились так, что мы встретились с Андреем. Теперь вот учусь у него, с ним. Ну то есть образование у меня неоконченное высшее, если вы об этом.

Порой мы независимо от образования находим свое предназначение, призвание в совершенно других областях. Когда и как в вашей жизни произошло самоопределение?

Дело в том, что я фаталист. Поэтому с самоопределением у меня туго. Боюсь, что определяет меня что-то или кто-то другой, другое. Вернее, “боюсь” – неточное слово: я просто в ужасе. В тихом ужасе. Впрочем, иногда быаю буйным.

Что такое искусство для вас и какой вы видите в нем смысл?

Искусство для меня – смысл жизни.

Часто люди искусства откровенно признаются, что посредством творчества разрешают собственные внутренние проблемы, избавляются от душевных противоречий, сбрасывают эмоциональный груз. Помогает ли в этом отношении творчество вам?

Когда я, что называется, в процессе, тогда имеет место полновесное ощущение того, что – да, помогает, спасает, очищает… Когда я ничего не делаю, когда нет вдохновения, без которого я ничего не в состоянии делать, поэтому, увы, и не занимаюсь тем, что называется “ремесло” (ну то есть для меня мое творчество – это не профессия и в то же время это единственное, чем я занят), – так вот, когда я в простое, когда меня настигает саморефлексия, которая, в отличие от самоопределения, к сожалению, мне присуща, итак, когда я в простое, то часто думаю и понимаю, что творчество – это не помощь, а беда, болезнь похлеще всякой наркомании и алкоголизма: при отсутствии “препарата” (собственно вдохновения, которое, увы, не купишь в первой аптеке) ломки такие, что натурально ползаешь по потолку. Но если представить себе некие весы, на которые мы положили бы на одну чашу “процесс”, а на другую “простой”, то, конечно, моменты вдохновенного труда перевешивают периоды болезненного безделья. Так что, видимо, все-таки помогает.

Расскажите о самом приятном и самом мучительном для вас моменте в творчестве.

Разные вещи. Для меня. Ибо, притом что я фаталист, я все же не мазохист. Самый приятный момент для меня… это даже не момент, потому что время останавливается, когда ты понимаешь, что придумал, сочинил, когда обретаешь текст, когда находишься в процессе его обретения. Самый мучительный момент… тоже не момент, так как время начинает пятиться, вернее, даже не пятиться, а утекает куда-то туда, назад и вбок… – так вот, самое мучительное для меня – это спустя какое-то время, когда кузня уже остыла, перечитывать собственный текст. Не знаю, почему. Наверное, так сильно себя люблю, что даже не в силах встречаться с самим собой. Но приходится. Особенно будучи сценаристом. Хотя, с другой стороны, понятно ведь, что ты и текст – вещи разные, однако… я же говорю – саморефлексия, можно даже сказать – самопоглощенность.

В этом “процессе обретения текста” у вас рождаются идеи. Можно ли это с чем-либо сравнить?

У меня идеи не рождаются. Мне даже кажется, я никогда не говорю: “у меня родилась идея”, я говорю: “есть идея”, ну или, по крайней мере, – “появилась идея”. Такое ощущение, что если они и рождаются, то где-то в другом, неведомом мне месте. Ко мне идеи приходят уже в готовом виде, остается лишь добавить кое-какие детали и передать дальше по назначению – часто, кстати, в стол, где, между прочим, живется им весьма уютно. Часто их появление связано с приходом того самого вдохновения. Другое дело, что само вдохновение может прийти неизвестно с чем и когда. Можно, конечно, его подманить, есть способы. Но, как показывает опыт, дождаться волшебнее. Вот как-то так обстоят дела с идеями.

До работы над сценарием “Изгнания” обращались ли вы в своем творчестве к элементам мифологии, ритуальности, к проблемам духовности, процессам, происходящим в духовном мире личности?

Постоянно. Если откроете мои романы “П. Ушкин” и “Кипарис во дворе”, вы увидите, что так оно и есть. Другое дело, что говорение, конечно, было другим. Впрочем, не знаю, как бы я сейчас говорил, если бы принялся писать роман. Кино – это все-таки режиссерское слово, так что “Изгнание” в любом случае принадлежит перу Андрея. Хотя, не скрою, порой накрывает чувство собственной важности, и даже, бывает, закрадется подлая хлестаковская мысль, мол, все это я написал. Смеешься, конечно, над этим Хлестаковым в себе, с грустью, но смеешься, этаким Гоголем, да?

Вы сразу согласились на участие в написании сценария по столь сложной теме?

Мне эта тема не казалась и не кажется сложной. Интересной, неисчерпаемой, завораживающей – да. Но не сложной.

О моем согласии или несогласии речи не шло. Андрей дал мне прочесть литературный сценарий, написанный Артемом Мелкумяном, – это был отличный текст, производивший очень сильное впечатление, но он был слишком литературным, прямо по этому тексту кино было делать нереально, к тому же при всей его силе что-то там было не так, вернее, все было так, но хотелось чего-то еще, – так вот, я прочел, у меня возникли некие идеи, которые показались Андрею интересными, и мы стали их разрабатывать. Но не только в идеях тут дело, нам просто было интересно работать вместе. Мы понимаем друг друга, хотя и весьма непохожи один на другого, весьма и весьма. Впрочем, тут как-то был случай: одна барышня, увидев у меня дома Андрееву книжку с его лицом на обложке, сказала мне с каким-то странным для меня восхищением: “О, ты и Звягинцев, вы так похожи!” Мне кажется, надо обладать совершенно необъяснимым взглядом на вещи, чтобы сделать такое заявление.

Легко ли было переключиться с литературной формы записи текста на сценарную? Что легче пишется и почему?

Лично мне было легко. К тому же у меня имелся некий опыт: вопервых, был грех, я пытался работать на некоем сериале, но не выдержал долго этого обезличивающего конвейера; вовторых, мы с Андреем уже писали до этого одну двухсерийную историю, которая никуда не пошла в дальнейшем и не пойдет, надеюсь. Но и вообще, я из тех писателей, которые легко переключаются с одной формы на другую, главное, чтобы в этом был смысл жизни.

Многие сценаристы и вообще пишущие люди предпочитают писать свои тексты от руки. Существует мнение, что компьютер не дает развить мысль так, как это может позволить листок бумаги. Вы согласны с этим утверждением?

Насчет развития мысли не знаю. Мне кажется, либо она есть, либо ее нет, а посредством чего ты ее “развиваешь” – это не имеет значения. Впрочем, у каждого свое насекомое в голове. Лично я с недавнего времени пишу и так, и эдак. Раньше предпочитал компьютер. Но начинал от руки. Для меня от руки как-то безудержнее, безумнее, не успеваешь осмыслить, что написал, а тут уже следующее напирает, потом начинаешь редактировать и… как золотую жилу выискиваешь среди нагромождений песка и камня, ну и воды, конечно же, хоть отбавляй. К тому же у меня почерк ни к черту, пишу я быстро, буквы скачут, про знаки препинания вообще говорить не приходится… На мой взгляд, “слепой” метод набора текста на компьютере дает похожие ощущения, я имею в виду в плане “развития” мысли.

Перед тем как оформиться в окончательном варианте, сценарию “Изгнания” пришлось преодолеть сложный путь. Расскажите об этом пути.

Боюсь, об этом проще написать книгу, нежели вот так, отвечая на вопросы… Понимаете, это ж два с лишним года жизни. Представьте себе этот путь. Да и на самом деле, он все еще длится. Нет, не могу рассказать – глыба неподъемная в формате интервью, по крайней мере. Возможно, я или мы с Андреем вместе напишем когда-нибудь что-нибудь об этом. Потому что было действительно интересно, захватывающе, до сих пор иногда как нахлынет, как заберет…

Какие вещи приходили и писались легко, а над какими приходилось долго работать?

Уф. Ну вот, к примеру, “флешбэк”. Он пришел легко, а писался долго, постоянно встречались, созванивались с Андреем, читали сцену друг другу на все лады, правили. Или сцена “у переезда”, диалог Алекса и Марка в машине. Андрей считал, что сцены нет, а мне казалось, что все просто отлично, долго крутили. Многое в плане диалогов вообще переделывалось на площадке, больше убирали, ибо и Андрей, и Миша Кричман, и я изначально сходились во мнении, что поэзия в этой картине должна звучать в изображении, а не в слове. Кстати, в тексте Артема Мелкумяна было все наоборот – все шло через слово, через диалог.

Легко, надо сказать, не было никогда. Но в этом-то и суть. Поймите, мы не ищем легких путей, ибо хорошо понимаем, что в искусстве легких путей не бывает. Но главное, нам это в радость – когда трудно, труд, но не через силу, не из-под палки (у нас в отечестве принято считать почему-то, что трд и палка – вещи нераздельные), а со всем своим стремлением и любовью, хотя и “через не могу” порой.

Пока шла работа над сценарием и фильмом, не возникало желания бросить все, были ли какие-нибудь предчувствия либо кризисные ситуации в работе?

Нет, желания бросить не возникало. Кризисные ситуации если и были, то не связанные с нашими с Андреем делами. Хотя… была остановка. Продюсер Дмитрий Лесневский в какой-то момент, когда дело зашло уже очень далеко, вдруг решил остановить все работы и отказаться от финансирования. Насколько я знаю, это было связано единственно с тем, что он не понимал того, что мы там с Андреем пишем… Но довольно скоро он взял себя в руки, вернее, я думаю, сказал себе жестко так, по-мужски, что-то вроде: “Не понимаю, но должен верить”, – и все двинулось дальше.

В одном из интервью Андрей Звягинцев упомянул о том, что фильм “Изгнание” его изменил, Константин Лавроненко отмечал подобное. Как повлияло написание сценария и работа над фильмом (обращение к сверхчувственному опыту) на вашу творческую жизнь, а быть может, и на личную, чем обогатило вас?

Мне кажется, я окончательно сошел с ума. Звучит, возможно, пугающе, хотя для меня это скорее приобретение, чем потеря. Ну и, само собой, это не могло не отразиться как на творческой, так и на личной жизни. Впрочем, диагноз мне пока еще никто не ставил; с другой стороны, я ни к кому за этим и не обращался – привык во всем (в большинстве всего) полагаться на собственные ощущения. Так что изменило и обогатило. Несомненно.

Как работалось над сценарием в тандеме с режиссером? Каким образом вы взаимодействовали между собой, когда писали сценарий? Вы дополняли друг друга или, быть может, только в спорах у вас рождалась истина?

Хорошо работалось. Я уже говорил об этом: мы понимаем друг друга. Взаимодействовали всеми доступными способами – встречались на дому, работали в офисе, по телефону, по мылу, за бутылкой вина… Много спорили, но чаще гармонично дополняли друг друга.

Как проходила работа на съемочной площадке?

На площадке находиться интересно, ощущаешь, что участвуешь (хотя бы и одним своим присутствием) в реальном священнодействии, однако я все-таки был там гостем – почетным, возможно, – но, конечно, никак не хозяином. Впрочем, меня такое положение вполне устраивает, люблю в гости ходить. Когда мне удавалось там оказаться, я по большей части сидел у монитора видеоконтроля. Когда Андрею требовалось мое мнение, я его высказывал. Бывали, конечно, случаи, что я встревал со своими идеями, несколько раз влезал как будто по поводу каких-то актерских дел, но таких казусов было мало – настолько, что, можно сказать, и не было вовсе, если иметь в виду весь объем фильма.

Просматривали ли вы какие-нибудь фильмы для подготовки к работе над сценарием?

Скорее, не для подготовки, потому что ее не было, а уже во время работы. Много смотрел. Очень много. Разного. Всего не перечислишь. Но, так сказать, главные мои фильмы того периода – “Диллинджер мертв”, “Сладкая жизнь”… помните, кульминация всей истории, когда философ (или кто он там?) убивает своих детей и себя? Также не могу не сказать о фильме Вернера Херцога “Каждый за себя, а Бог против всех”… Да много всего главного на самом деле, вот начинаешь вспоминать, прямо горавырастает.

Какие фильмы вы предпочитаете смотреть?

Я существо всеядное. Смотрю если не все подряд, то почти “через один”. Последние мощные впечатления: документальное “Великое безмолвие” (не помню автора), “Антихрист” Ларса фон Триера, “Белая лента” Ханеке, “Бесславные ублюдки” Тарантино…

Насколько близка, на ваш взгляд, картина Сэма Мендеса “Дорога перемен” (если вам довелось ее посмотреть) в передаче атмосферы и состояния героев к “Изгнанию”?

Мне-то ладно, что довелось. Довелось, конечно. А вот довелось ли Мендесу посмотреть “Изгнание”? Было бы интересно узнать его ощущения по этому поводу.

И атмосфера, и состояние – все другое. Понятное, проговоренное, разжеванное, в рот положенное, да еще прослежено, чтобы проглотили и переварили. Американское в чистом виде. Но хорошее. Качественное. Смотрел с увлечением и пониманием, что это куда более легкая весовая категория – ну, прыгают они там чего-то, бегают, кричат… – все понятно. А мне все же больше нравится, когда не все понятно. По крайней мере, когда не все объяснено, когда надо включиться всем своим воспринимающим аппаратом, а не только задействовать некоторые области мозга.

Подвергаете ли вы анализу происходящие в киноискусстве перемены? Если да, то не кажется ли вам, что сейчас в нашем кинематографе происходит смена культурной и эстетической парадигмы?

Ну, анализу-то вряд ли, а так, бывает, поругаем на досуге чужое творчество и вообще все эти постоянно меняющиеся правила игры. Прогнозов не даю. Нет пророка в моем отечестве. По крайней мере, не в моем лице.

Прочитав сценарий “Изгнания”, я искренне пожалела о многих сценах и словах, которые не вошли в фильм. Например, эпизод, где Кир находит в лице Георгия родного человека, способного заменить ему дедушку, или сцена, когда Вера объясняет сыну, почему не нужно было отрывать кукле голову. По какой причине эти и другие сцены не вошли в фильм? Много ли замыслов пришлось разрушить в процессе написания сценария?

Сцена “Георгий – Кир” была снята, но не вошла в фильм по одной простой причине: так решил режиссер. Почему он так решил, проще спросить у него. Но я считаю, он правильно сделал. Мне эта сцена всегда казалась “чересчур”, ибо есть в этом что-то изначально умильное – внук и дед, даже если бы они подрались, что уж говорить про то, когда они мило беседуют и видят друг в друге родственные души. Умиление же, вообще какие-то открытые, явные эмоции – далеко не то, чем хотелось бы оперировать, и соответственно не то, к чему хотелось бы апеллировать.

Про куклу мы долго спорили, но Андрей убедил меня, что надо именно так, потому что опять-таки мы уходили от слов, от всех этих избыточных образов в тексте.

Когда вы увидели на экране свою работу, испытали удовлетворение или это уже был пройденный этап?

Удовлетворение – не то слово. Я испытал истинный катарсис. Причем не единожды. Это, видимо, связано с тем, что у меня все-таки нет полновесного ощущения, что это моя работа. Ощущение коллективного, общего дела, действия – да. Но картина как результат, все эти многочисленные смыслы, разветвления, листочки… много смыслов было заложено нами в сценарии, но картина в целом – это гораздо, во много раз больше, нежели сценарий, так что это все-таки картина Андрея, а я лишь подносил ведра с краской, кисти мыл… И это не ложная скромность. Это так по определению. В кино по-другому, мне кажется, быть не может. Ну или это не кино уже, а какой-нибудь, я не знаю, аттракцион, скажем…

В вашем сценарии ощущается сильное мужское начало, мощная патриархальная аура. В связи с этим хочется отойти от архетипичности ваших персонажей и посмотреть на них как на простых людей. На ваш взгляд, насколько образ мужчины, созданный в фильме, отвечает современным установкам? Ведь сегодня понятие о мужественности сильноискажено.

А вот давайте не будем отходить от архетипичности, не станем мерить простым аршином. Тем более что, я уверен, простых людей не бывает. Когда я слышу от человека, что он называет себя простым, я настораживаюсь – он либо врет, либо дурак. А что такое “современные установки”, я, признаться, вообще не понимаю. Все современно, что создано в современности. Но каждая вещь требует особенного подхода. Если на каждую вещь смотреть одинаково, то и видеть будешь только одно. Нельзя же, согласитесь, смотреть одними и теми же глазами на Родригеса и Рейгадаса или, скажем, на братьев Коэнов и Махмальбафа. Что же касается понятия мужественности, то, на мой взгляд, искажается нынче понятие женственности. Весь двадцатый век искажалось, и в двадцать первом продолжается та же история. И вот, глядя на мир из этого искаженного образа, женщине кажется, что искажается понятие мужественности, или, возможно, ей хотелось бы, чтобы оно искажалось, и вот женщина пытается навязать эту мысль мужчине… Я уверен, что даже если эта идея – о том, что понятие мужественности искажается, – впервые была озвучена мужчиной, мысль эту ему нашептала женщина.

Опишите в целом свое отношение к героям. Вы дали им жизнь, чувствуете ли вы, что они принадлежат вам, или они уже “не ваши, не только ваши”?

Они мне никогда не принадлежали, вернее, не только мне – они никому не принадлежали и не принадлежат (даже продюсеру), даже самим себе, ибо никто никогда никому принадлежать не может, даже если очень хочет. Кому принадлежит зверь в лесу или птица в небе? То же и с людьми, а тем более с вымышленными людьми. Каждый сам по себе, сам без себя.

И напоследок давайте немного о вечном. В драматургии главной задачей считается борьба человека за счастье, а что такое счастье для вас?

Счастье – это когда меня понимают.

Хотелось бы узнать ваше мнение и еще по одному “вечному вопросу”. Героиня фильма Вера говорит о возможности бессмертия для людей. Что такое бессмертие для вас и в чем оно выражается?

Вера не говорит о возможности бессмертия. Она говорит, а скорее восклицает, и в этом восклицании для меня больше слышен вопрос, нежели утверждение: “Можно ведь жить, не умирая! Ведь есть такая возможность!” Понимаете? Можно жить, умирая, а можно – не умирая. “Не умирая” не значит “вечно”. “Не умирая” значит “в ином направлении”, что ли. В каком? Вот так вот рукой – туда, мол, идите, – не покажу. Но знаю точно: это одна из сторон света. Алекс в финале, мне кажется, видит и сторону, и свет.

Вопросы, затронутые в сценарии и соответственно в фильме, коллизии, все ли они решены лично для вас или осталось что-то, над чем нужно еще подумать, в чем вы еще до конца не уверены, а возможно, и хотели бы вновь вернуться к чему-то в своем дальнейшем творчестве?

Ни один вопрос не решен. Нет и не было такой задачи и, думаю, не будет. Задача – поставить вопрос. Может быть, исключительно для себя, в первую очередь для себя. Предназначение таких вопросов – ввести человека в некое, скажем так, измененное состояние сознания. Лично для меня они существуют не для того, чтобы на них отвечать, а для того, чтобы искать ответ, важен единственно сам процесс поиска – путь.

Беседовала Ольга Чижевская6 сентября 2009 года

Евгений Васильев

Препарат профессора Гибберна

Вторая полнометражная картина триумфатора Венеции Андрея Звягинцева, “Изгнание”, была встречена зрителем довольно холодно. После первых просмотров в рядах даже “продвинутых” синефилов царило недоумение. Кто-то вяло аплодировал, кто-то недовольно ворчал, а уж после того, как синефилы прочитали разгромные рецензии знатных киноведов, поток критики обрушился на Звягинцева, как цунами на провинцию Ачех. Казалось, что проклятия и ругань смоют вчерашнего любимца в океан забвения и утонет там Андрей вместе с Балуевым, Лавроненко и Марией Бонневи в придачу. Те, кто еще вчера дружно восторгался “Возвращением”, пожалели о былых восторгах – мол, “зря мы тогда «купились»”. Те же, кто молча проглотил успех “Возвращения”, наконец-то облегчились, заявив, что “фильм – полное дерьмо”.

Екатерина Барабаш заявила, что Звягинцев изобрел “духовный гламур”, беспощадный по форме и бессмысленный по содержанию. Елена Ардабацкая отметила, что просмотр был трудным, поскольку в “Изгнании” ничего нет: ни людей, ни запахов, только Пустота. Сам Роман Волобуев сначала больше ерничал насчет ультрамариновых хлебниц, а потом не выдержал и стал резать правду-матку. С его слов получалось, что даже презираемый нынче Михалков – и то “личность сложная”, а Звягинцев – однослойная структура, он – хороший профессиональный режиссер, уровня среднего американского сериальщика, снимающий кино о том, что ему абсолютно до лампочки, из сугубо шкурных притом соображений, а поскольку он работает не в сегменте “Моей прекрасной няни”, а в сегменте русской типа духовности, его равнодушие и тот факт, что он ни хрена не знает о тех глубокомысленных вещах, которые изображает в своих фильмах, это и есть страшное. Даже мирно настроенный Сэм Клебанов сетовал: “Вроде бы в фильме постоянно предлагают подумать, какой смысл в этих религиозных параллелях. Может, мы, конечно, плохо думали, но что-то ничего не придумалось”.

Я не буду перечислять все претензии и нападки недовольных киноведов и кинозрительниц, скажу лишь, что если не углубляться в детали, то критику “Изгнания” можно свести к трем пунктам: 1) безымянность времени и места действия фильма; 2) искусственный сюжет; 3) отсутствие осмысленного содержания.

Давайте разберемся по порядку.