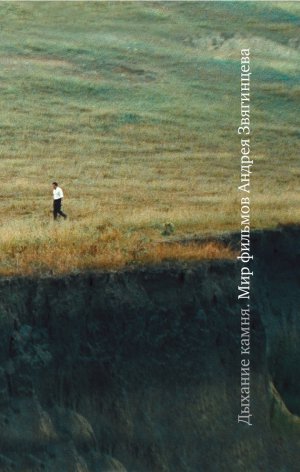

Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева Коллектив авторов

Почтальон Макс привозит героине конвертик с тестом на беременность. Конечно, фигура доброго простака Макса намекает на ангела, а конвертик с тестом имеет прообразом Благую Весть (момент передачи конверта камера не случайно снимает сверху, будто бы с Небес).

Каждое земное событие имеет свой небесный прообраз. Каждый человек – дитя Бога. Финал: женщины возятся на поле, а на заднем плане, незаметно проносят ребеночка, младенца. Все у него только начинается, однако в некотором смысле его участь предрешена: жизнь в миру, грехи, грехи, грехи, а потом смерть.

Каким бы оригиналом, каким бы новатором-изобретателем ребеночек ни был, этой вот всеобщей участи ему не избежать. Будет, конечно, похож на одного из безобразных мужичков картины. Положим, на Алекса. Или, может быть, на Марка. Однако Роберт тоже прячется где-то на глубине младенческой души, с неизбежностью. Главное – не хоронить Веру. Марк похоронил Веру с пугающей, никчемной решительностью и – автоматически умер.

В фильме читают знаменитые строки апостола о Любви, которая “все терпит”. Сразу после этого идет кадр: на кухне сидит персонаж по имени Виктор. У Виктора три девочки и жена. Мы уже знаем, что жена Виктора далека от идеала, что она вечно и не по делу на Виктора орет.

Однако же Виктор именно терпит, не уходит из семьи подобно резкому Марку. Запивает свою нелегкую земную долю горьким ночным пивом. Кто из них прав: криминальный авторитет Марк или же рохля, подкаблучник Виктор? У каждого свой выбор и своя судьба. Все, однако, посчитаны, все записаны в Книге Жизни.

Этот фильм работает по принципу мистерии, существует на правах ритуала. Он с регулярностью предъявляет ту или иную сакральную ценность, чтобы тут же поставить ей в соответствие реальное человеческое содержание. Это кино о падшем человеке, отсюда и название.

В курсе лекций протоиерея Александра Сорокина “Христос и Церковь в Новом Завете” (М., 2006) я натолкнулся на следующее сильное высказывание, которое, кажется, хорошо разъясняет картину Звягинцева: “Его любовь к людям ни в каком случае не мечтательная, идеализирующая любовь. Она ни в каком случае не простой культ человечности. Иисус, наоборот, видит человечество во всей его сомнительности и слабости. Оно для Него «злой и прелюбодейный род»… Хотя Он никогда с такою выразительностью, как, например, святой Павел, не говорит о первородном грехе, Он тем не менее видит, как в человеке действует слишком человеческое и ниже, чем человеческое, и Он говорит, как нечто само собой разумеющееся, что все его слушатели «злы». У Него ясный глаз и на слабости детей, которых Он очень любит, на их капризность, своеволие и поверхностную игривость. В их детскости отражается, с Его точки зрения, вся духовная незрелость Его времени… Нельзя об этом умалчивать: в любви Иисуса к людям есть легкая сдержанность, даже временами сдержанное неудовольствие и отталкивание”.

Кстати, мальчик Кир – это не просто сын главного героя. В диалогах Алекса и Кира убедительно выявлено тождество обоих персонажей. Кир – это очередная проекция мужской души, проекция инфантильная, мерзковатая, обещающая недоброе. Кир по-своему зол, по-своему плох. На это тождество, повторюсь, указывает и реплика испуганной главной героини в одном из разговоров с Алексом.

Занудливозаунывная интонация картины имеет, на мой взгляд, следующий смысл. Такая интонация позволяет передать зрителю те самые “неудовольствие и отталкивание”, которые акцентирует протоиерей Александр Сорокин.

Но поскольку фильм делает не милосердный Бог, а всего-навсего земной человек, ограниченный в своем земном бытии режиссер, – неудовольствие оборачивается едва ли не откровенной брезгливостью: слишком много воображающие о себе персонажи безнадежно скучны здесь и в своих типовых грехах, и в своем горделивом самолюбовании. Герои представляются себе существами сложносочиненными, но на деле-то они просты, предсказуемы, похожи. Их отличия друг от друга малосущественны, зато их отпадение от Идеала вопиюще.

Это картина главным образом про Мужское. Почему? Потому что именно мужчина конституирует мир, нравится это феминисткам с топ-моделями или нет.

В центре повествования одна из ипостасей главного героя – невротик Алекс. На обязательный для аналитика вопрос: “Кто говорит?” следует отвечать так – “Говорит и показывает Алекс”. Картина – именно его внутренний монолог, его воображаемое. Монолог сбивчивый, путающий времена, наклонения, причины, следствия и лца.

Повторюсь: нельзя на том основании, что говорит Алекс, считать этого “Алекса” главным героем. Главный герой здесь – собирательный образ, это не только Алекс-Марк-Роберт, но еще и Мальчик-Муж-Отец.

Женщины в фильме тоже хороши. Жена Виктора – стерва, а жена главного героя – самоубийца, эгоистка. Наглоталась таблеток, имея на руках мужа, двух детей и младенца во чреве.

В основе сценария – рассказ Уильяма Сарояна, который я не читал и читать не собираюсь. Любопытно другое: сознательно или нет, но Звягинцев воспроизвел некоторые базовые черты стиля поразительного армяно-канадского кинорежиссера Атома Эгояна. Почему в связи со Звягинцевым принято трындеть о Тарковском? Если в кадре течет вода, а ритм нарочито замедленный, то непременно Тарковский? О времена, о нравы!

Новый для нас, но многократно апробированный в американском кино тип повествования. Слава Звягинцеву, открывающему иные пути развития для заплесневелого постсоветского кинематографа – этого сомнительного комбината по отмывке денег, этой безобразно-позорной ярмарки тщеславия!

В фильме много чего интересного – разбирайтесь сами; смотрите, отбросив стереотипы.

Фильм скорее не удался. Но это единственно потому, что у авторского коллектива был грандиозный замах. Ничего страшного, дальше будет и легче, и лучше!

Непереносимы диалоги: слишком высокопарно написаны, отчего у прекрасных актеров с трудом поворачиваются языки. Слушать, признаюсь, неловко.

Настроение у меня после двукратного просмотра было не просто прекрасное, но – светлое. Мало у нас сегодня художников с высокими помыслами и чистою душой, почти не осталось. Звягинцев – вот такой. Пускай недоброжелатели беснуются и шипят. Их провинциальная возня постепенно перестает кого-либо интересовать. Им все неуютнее, а у людей нормы появилась надежда на выживание.

Мастер-класс Андрея Звягинцева

Фрагмент № 4

Выбор имен героев не случаен? С одной стороны, это имена-символы, а с другой, – мне кто-то сказал, что вы хотели снимать этот фильм на эсперанто.

На эсперанто? Если я и говорил об этом, то исключительно на правах шутки. Повесть, на основе которой был сделан сценарий, написал армянин, Уильям Сароян. Он родился и жил в Калифорнии, в семье эмигрантов. В тексте его повести, написанной на английском языке, братья иногда переходили на какой-то “другой язык”, – понятное дело, имелся в виду армянский, родной. И там была сцена, когда мальчик спрашивал: “Папа, на каком это языке вы говорили? Я хочу говорить так же, как вы”. Отец отвечал: “Хорошо, я тебя научу”. И из этой ситуации позже вытекала одна очень красивая сцена; когда они всей семьей идут гулять в сторону церкви, когда встречают на пути стадо овец, вот там должен был быть такой диалог – мальчик говорит: “Папа, когда ты меня будешь учить языку?” – “Могу прямо сейчас, повторяй за мной”. Идут вчетвером: Вера, Ева, Кир, Алекс, и он говорит: “Повторяй”, – и произносит по-армянски: “Я люблю тебя”. Мальчик пытается это произнести. Потом Алекс просит произнести эти слова всех по очереди: сначала Еву, потом Веру, и так они все вчетвером обменялись этими словами. Такая вот была сцена. Я понимал, что это никак не может быть армянский, потому что это сразу сужение. Надо было либо убирать этот эпизод из сценария, либо что-то придумать. И тогда пришла идея, сперва показавшаяся очень любопытной. Она состояла в том, что Алекс с Марком иногда должны были говорить на каком-то мертвом языке, и мне удалось даже найти одного уникального русского ученого, известного во всем мире лингвиста Сергея Старостина, который много лет весьма успешно занимался реконструкцией языка. Он и его соратники в реконструировании мертвых языков уже дошли до каких-то невероятных пластов во времени – не то восемь, не то четырнадцать тысяч лет до нашей эры, – то есть это те времена, от которых, как вы понимаете, до нас не дошло ровно никаких материальных свидетельств. Ни одной археологической находки, а потому и ни одного элемента письменности. Сейчас они словно бы в открытом космосе и уже весьма далеко от Земли, но только не в смысле пространства, а в смысле времени. По сути, они движутся к праязыку, к началу, к тому первому языку, на котором Адам разговаривал с Евой. И это они действительно наблюдают как тенденцию: чем они глубже во времени, тем множественность языковая все более сокращается. К сожалению, не так давно Сергей Старостин скончался, хотя не был человеком старым. Но он в самом деле был выдающимся ученым и замечательным человеком. Старостин успел сделать для нас перевод всех необходимых реплик, и Костя Лавроненко даже начал их разучивать с его голоса. Вначале, когда Марк приезжал с пулевым ранением, они с Алексом обменивались несколькими репликами, и в эмоциональном состоянии сбивались иногда на этот самый “другой язык”, и это был язык индоевропейской группы, еще древнее, чем санскрит. Бльшая часть реплик этой сцены была на русском языке и лишь незначительная – на мертвом. Незадолго до съемок я отказался от этой идеи. Умозрительно она представлялась захватывающе красивой, причем реплики эти должны были звучать без какого бы то ни было перевода, без субтитров, а так, будто это совершенно в порядке вещей. Но на деле, думаю, выглядело бы это чрезмерно и даже напыщенно. К тому же была бы еще одна отличная мишень для журналистов. Они ж любители поупражняться в остроумии.

Но все же вы стираете все границы. Вы создаете свой мир: место и время действия трудно определить, непонятно, что за страна, у ваших персонажей нет национальной принадлежности.

Да, мы действительно создавали такие пространство и время, чтобы трудно было определить с точностью, где и даже когда именно происходят события в фильме. И почему-то именно это является для зрителя одним из главных препятствий для восприятия картины. Зачем так необходимы эти координаты, я никак не пойму. Неужто мы так привязаны к материальному миру, что не находим пищи для ума, если не в силах идентифицировать место и время действия? Я нахожу это странным. Не туда смотрим, не туда… Что же касается имен персонажей, и вы это заметили, они тоже универсальны. Мы их тщательно подбирали, имея в виду не только значение каждого из них, но еще и так, чтобы эти имена могли появиться в любом языке. Но вот зато сам язык – от него никуда не денешься, ведь какой-то же язык должен был быть. В данном случае – русский, на нем наши персонажи разговаривают. И это то, отчего никуда не уйдешь, то, что нельзя универсализировать. Наш фильм не рассматривает никаких социальных проблем, вопросы, которые его интересуют, – вопросы нравственные, и потому совершенно не важны никакие социальные, национальные, временные или какие-либо другие особенности представленного здесь мира. И мне казалось, что это совершенно ясно. Неужели же пришли варварские времена, когда нужно объяснять самые простые вещи? Вопросы, обращенные к духовному миру человека, не имеют никаких национальных признаков, как не имеют срока давности. Если речь не идет о цивилизации совершенно иного склада: о племени каннибалов мы ведь не решимся с вами с уверенностью говорить, что их ценности нам понятны.

А для вас принципиально, на каком языке вы снимаете ваш фильм?

Пожалуй, это важно. Контроль над тем, чт происходит в кадре, я могу хоть как-то сохранять, если понимаю, о чем говорит актер. Я не понимаю его, если он говорит, скажем, по-английски. И не в том смысле, что я не пойму эти слова, а в том смысле, что я не живу этим языком. Для меня это всего лишь знаки какие-то: это слово означает то, это слово означает это. Он мне “неродной”. Я на нем не мыслю, следовательно, он для меня как прекрасный, но чужой иероглиф. Я смотрю на русского актера и понимаю, он правдив или нет. Потому что я знаю контекст, я живу вместе с ним этим контекстом. А если я смотрю, скажем, на американских актеров, я не понимаю, насколько подлинно они существуют. Смотрю фильм Джармуша, например, и вижу, что люди у него существуют по-человечески. А смотрю иное голливудское кино и вижу – это какие-то нечеловеки. У меня есть ощущение, что это некие маеры актерские, выработанные годами на материале звезд. Они что, так и живут, эти люди?! Смотрю Кассаветиса, – нет, нормально они живут. Так же, как и мы. Или, например, эпизодические персонажи в фильмах Куросавы: главный герой вроде как-то по-другому себя ведет, не заметили? Я посмотрел на японцев, когда путешествовал там недели две, вроде они тоже нормальные, не совсем, конечно, похожие на нас, но, во всяком случае, не столь театральные, гротескные и с выпученными глазами, как массовка у Куросавы.

Мария Бонневи выучила свою роль на русском языке, хотя не знала его совсем. С трудом, но говорила по-русски. Позже ее озвучивала уже наша актриса, Елена Лядова. Мне казалось важным, чтобы в результате артикуляция Марии совпадала со звучащими русскими репликами. И вот, по сути, только ради этого последующего совпадения она выучила наизусть огромный финальный монолог, а это пятиминутная сцена, снятая одним планом. Она так боялась этой съемки, так долго готовилась к ней… После того как мы сняли этот план, – а это был, наверное, только двадцатый съемочный день из ста предстоящих, – она с облегчением сказала, что все остальное ей не страшно. Для Марии это было как перейти Рубикон, ее главный съемочный день… Без подсказок, без суфлера, одним куском пятиминутный монолог, полный драматизма, да еще на чужом для нее языке – почти героический поступок.

А почему именно она?

Почему именно она? Трудно объяснить… Я впервые увидел ее в фильме “I am Dina” и сперва подумал, что она француженка, потому что Бонневи. Это было совершенно новое лицо для меня, я решил, что как-то пропустил появление новой кинодивы с таким мощным внутренним актерским ресурсом. Я был уверен, что передо мной звезда мирового кино, но, как оказалось позже, она лишь театральная звезда Швеции и Норвегии. Кстати, возвращаясь к началу нашего разговора, к теме выразительности: если бы вы видели фильм “I am Dina”, вы бы поняли, что я имею в виду, когда говорю об актерском мужестве в отказе от выразительности. Просто поверьте мне на слово, вы бы не узнали Марию из “Изгнания” в Марии из этого норвежского фильма. Энергетически она там просто невероятная. Сказать, что она приковывает к себе взгляд, – это ничего не сказать. В этой истории она просто крутит мужиками, как кольцами для серсо, они все мальчики рядом с ней, она там такой силой обладает, что просто входит в интерьер и все вокруг превращаются в бледные тени. Просто какая-то невероятная сила ей дана. Я решил когда-нибудь предложить ей совместную работу. Мечтал о том, чтобы с ней как-то познакомиться, но так, на периферии сознания. И вдруг чудом увидел ее в Стокгольме. Тогда-то я и узнал, что работает она в “Драматен”, Шведском Королевском театре, что, оказывается, она норвежка, а вовсе не француженка и что называют ее ученицей Бергмана. Вскоре мы с Димой Лесневским сделали ей предложение, она приехала в Москву, мы провели пробы, и как-то сразу стало понятно, что это она и есть, наша Вера.

Так вот, о выразительности. Я сказал Марии, что в ней живет очень мощная природная сила, что потоки ее внутренней энергии буквально “заливают” рамку кадра и что наша история другого рода, что здесь надо будет “снять” выразительность и быть, как бы это сказать, ну если не серой молью, то такой несчастной, ушедшей в себя женщиной. Нужно будет все, что просится наружу, убирать внутрь. В жизни Мария витальная, светящаяся, у нее огромные сияющие глаза, и вдруг я говорю ей, что все это нужно будет убрать. И она пошла на это, она смогла это сделать.

Что нужно начинающему режиссеру? Как достигается глубина режиссерская? Может, через религию, литературу?

В процессе обучения никто не предложит тебе метод. Его ты находишь сам. “Нельзя научить быть актером, – говорит Станиславский, – можно научиться им быть”. Если ты призван быть им, ты им станешь, и это прежде всего дар, а уже потом метод. Так же и в остальном. Ты можешь всю жизнь отдать музицированию, развивать беглость пальцев… А музыка, если она не звучит в тебе, не будет из-под этих беглых пальцев литься. Все, что касается технологического процесса, – конечно, научить этому в режиссерском деле возможно. То есть какой-то незначительный промежуток времени посвятить элементарным навыкам: восьмерка, панорама, что клеится, что не клеится, общий план… Можно достаточно быстро обучить этим азам технологии. А дальше – метод, способ письма, стиль, как это ни назови, каждый решает это для себя сам. Я воспитывался на просмотрах фильмов. Я много смотрел. Никакого специального режиссерского образования у меня нет. Но я не хочу, чтобы вы как-то превратно меня истолковали, дескать, это и не нужно, нет, я говорю это в том смысле, что поэзии обучить нельзя. Ну нельзя обучить снимать кино. Я даже думаю, что выдающиеся мастера, которые сейчас преподают, едва ли этим могут поделиться. Все равно все сводится к тому, что учитель рассказывает, как он на этой картине работал, что там у них было проблемного, на что здесь обратить внимание и т. д. Допустим, если вы собираетесь создать кино, найдите какое-то ключевое живописное решение. В случае с “Изгнанием” мы нашли Эндрю Уайта, например. Мельница, которую он всю свою жизнь рисовал, и цветовая гамма, и эти холмы, эта пустынность, архитектурное решение – это все оттуда. Думаю, то же может сказать любой педагог, это понятный путь. Нас никто этому не учил, мы просто сами пришли к тому, что нужно какое-то впечатление, которое бы объединило визуальные идеи и предложило бы единый ключ к пониманию предмета всеми участниками творческого процесса. То есть чтобы нам всем говорить на одном языке, поскольку визуальное часто не поддается вербализации. Это весьма непростая задача – всем понимать, о чем идет речь, тем более что это не “речь”, а цвет, ритм, форма. Понимаете? Что касается внутреннего, я уже говорил. Мой метод таков – я ищу миф. Как эта конструкция работает во времени, если отсылать ее к сакральным текстам, к мифологии. У кого-то другой способ.

Были ли такие книги, которые подвигли стать режиссером? Может, драматургия, театр?

Для меня была важной встреча с театральным режиссером Володей Агеевым, который был учеником Анатолия Васильева. Я как-то окунулся в это, общаясь с ним на подобные темы. Это сегодня Агеев уже поставил множество спектаклей в разных театрах Москвы и довольно известная фигура в театральном мире, а в начале девяностых мы с ним, можно сказать, начинали делать первые шаги. На настоящий момент весь мой театральный актерский репертуар – а это с 1990 по 2000 год – только два спектакля: Хулио Кортасар, “Игра в классики”, и Тургенев, “Месяц в деревне”. И режиссером обоих спектаклей был Агеев. С ним мы о многом говорили.

Я не смог бы сослаться на специальную литературу. Я понял, что этот метод работает со многими великими произведениями. В кино, в театре, в драматургии, в литературе. Может случиться и такое, что миф не был заложен автором, но автор настолько смотрит на глубину, что невольно движется в этом направлении.

Метод Васильева – имеется в виду метод работы с актером? Или работы с текстом?

Скорее общий метод, которым он пользуется, занимаясь постановкой какого-то спектакля. Работа с текстом, работа со смыслом. Возможно, что я сейчас ошибаюсь, потому что это моя собственная интерпретация того, о чем мы лишь фрагментарно беседовали с Агеевым. Студентом Васильева я никогда не был и поручиться за то, что знаю его способ работы, конечно же, не могу.

Вы говорите, работа со смыслом. Через миф?

Да, через миф. Но дело-то в том, что это не васильевское открытие. О силе мифа и необходимости обращения к нему писали еще в самом начале прошлого века Брюсов, Мейерхольд и, возможно, другие. Потом пришел социалистический реализм. Бытописательский. И как-то все быстро рассосалось. Подзабыли. Васильев это и пытается у нас реанимировать. Точнее, пытался. Теперь он называет себя самого добровольным изгнанником, живет и работает во Франции. Родине своей он оказался не нужен: от него Родина в лице мэра Москвы требует полных залов, а не экспериментов и лабораторных работ. И некому в этом московском царстве подсказать градоправителю, что, дескать, есть балаган, а есть искусство; есть еще кропотливая работа, невидимая никому, но столь необходимая для всей нашей культуры.

Была ли у вас идея “Изгнания” без флешбэка?

Почти три года с утра до ночи я жил только этим фильмом, поэтому весьма трудно быть объективным. Вы не единственная, кто говорит мне об этом. Многие из тех, кого я ценю и уважаю, говорили примерно то же самое. Они считают, что фильм и без флешбэка состоялся бы. Но только хочу заметить: если не будет флешбэка, то фильм станет историей об адюльтере. Этого нельзя было допустить. Весь фильм говорит – и это напряжение было создано намеренно, – что у Веры был любовник. Все свидетельствует о том, что это чужой ребенок. Необходимо было создать эту пружину, натяжение тетивы: когда ты идентифицируешь себя с Алексом, сочувствуешь ему, считаешь, что, конечно же, он прав, сомыслишь вместе с ним: “Что же она наделала?!” И вот это напряжение нарастает, нарастает, совершенно укореняется в сознании, и все это только для того, чтобы я, зритель, идентифицируя себя с Алексом и двигаясь вместе с ним до самого конца, вдруг как обухом по голове получил совершенно невероятное известие – оказывается, этот ребенок был мой! Тут и я вместе с героем получаю ранение, почва как будто уходит из-под ног. Вдруг выясняется, что я чего-то недоглядел, в моей собственной жизни я очень много чего недоглядел. Я смотрю на предмет или на человека и думаю, что все о нем знаю: что это так, так и так, а оказывается, если вступить на его территорию, неожиданно можно понять, что все вообще не так. Тут нужно оговориться. Такое прямое воздействие можно получить, если смотреть фильм с открытым сердцем, то есть совершенно отдаться сопереживанию герою, идентифицируя себя с ним. Если же смотреть с холодным носом, опираясь на эстетическое или интеллектуальное взаимодействие с фильмом, тогда известие это тебя скорее разочарует или в лучшем случае обескуражит, а то и рассмешит. Люди с подавленным чувством сопереживания не готовы впустить в себя парадокс, их критическое мышление не знает, чт делать с необъяснимым, они скорее назовут нелогичным и абсурдным то, что не поддается их пониманию, нежели признают в самих себе некий изъян восприятия. Для меня было важно, чтобы в финале прозвучали слова о том, что это ребенок Алекса. Именно “его, чей же еще?”. И от этого я отказаться никак не мог. Без этого события, я уже говорил, этот фильм будет совершенно иным, очередным фильмом об измене, о “человеческом, слишком человеческом”. Не следует уповать на разум, на то, что он в состоянии нам все объяснить, нужно доверять интуиции, собственному чувству, которые иногда схватывают предмет сразу, целиком, потому что имеют дело с неизъяснимым, с неведомым, невыразимым, а последующие попытки разума все это объяснить очень часто терпят неудачу. Для того и существует поэзия, искусство, чтобы уравновесить разум и чувство, чтобы врачевать душу.

Насколько я понимаю, образ отца ассоциируется с образом Бога. Некое отражение фигуры Бога?

Человек, который занимается искусством, должен знать, что фигура отца телесного олицетворяет собой фигуру Отца Небесного. Не во всех, конечно, случаях, но если есть для этого необходимая пища. Исследуя литературный материал, ты понимаешь, есть ли тут почва для подобных идей или нет. Чаще художника не занимают такие параллели, гораздо чаще он говорит о человеческой психологии, о социальной жизни, о бытовых неурядицах или других житейских обстоятельствах, но в конечном счете, конечно же, о человеческой душе.

В “Изгнании” это отношения мужчины и женщины или аллюзии к Богу? Отец все же связан с Божественным началом, и Вера обращается к нему как к Богу, и тем не менее жертвует собой, спасая этого заблудшего Бога. Конечно, эти мысли довольно сумбурны…

“Заблудший Бог” – это что-то новое. Мысли эти сумбурными и останутся, потому как нельзя просто механически переносить модели с одного предмета на другой. Реплика по поводу того, что она идет к нему как к Богу, возможно, чрезмерна.

Это просто мое предположение, я не говорю, что это можно понимать только так…

Нет ничего, что можно было бы понимать только так и никак иначе. Есть множество философских концепций. Шопенгауэр, например, смотрит на мир по-своему, у него своя собственная система взглядов, какой-то другой философ смотрит на этот же мир по-другому, порой прямо споря с чужой идеей. И все они стройно могут об этом говорить, потому что у них есть некое представление о том, как же устроено мироздание. Они могут писать толстенные тома о том, чт есть мир или чт есть человек в мире. Это сфера разума, интеллектуального постижения мира. Искусство так не может говорить, потому что искусство имеет дело с образом, а не с системой. Образ – это поэзия. Система – это алгоритм, это что-то сродни математике; во всяком случае, причинно-следственным связям, логике здесь отдано многое. Искусство же имеет дело с парадоксом. Что такое миф? Это абсолютный парадокс, не отвечающий тебе на вопрос. Или, лучше сказать, не отвечающий тебе на вопрос прямо. Любой миф, какой ни возьми, таит в себе такую глубину, которая неподвластна выражению, простому и ясному определению. Миф изображает или угадывает то, что мы не в силах постичь, так как это мы и есть. Поэтому расшифровать его так же стройно, как некую систему, практически невозможно. Образ не подлежит выражению. Он воздействует прямо и непосредственно. Поэтому я и говорю, что предпочитаю не распространяться о данных материях. Только в вашем обществе я позволил себе рассказать о каких-то смыслах, лежащих в основе замысла, потому что вы, как я понимаю, собираетесь заниматься творчеством самостоятельно. Я говорю о своем методе, что ли. Во многом опирающемся на интуицию, а не на строгую умозрительную систему. Боюсь, мне трудно сформулировать его лучше, чем у меня это сейчас получилось. Скажем, в случае с “Изгнанием” меня увлек миф о Благовещении. Тут нет фигуры Бога – правильней будет сказать, в главных героях она не представлена. Это история Иосифа и Марии. А Иосиф и Мария – это Адам и Ева. А Адам и Ева, Иосиф и Мария – это мы с вами. Я уже говорил, что зачавшая женщина – это женщина, носящая в своем чреве спасителя мира, но не в смысле еще одного Иисуса, вы должны меня понять. Это было бы комично, беспомощно и даже вульгарно. И вот что делает новый Иосиф – Иосиф, который уже не слышит голоса Бога, очерствевший, окаменевший человек, полагающий, что только он имеет право обладания: мое должно быть только моим. Все, что чужое, подвергнуть огню, исторгнуть. Вот что происходит с Алексом. Вот что происходит со многими из нас. Не знаю, все ли присутствующие через это прошли. Я, например, прошел. Думаю, всех нас это касается. И, кстати, в этой связи упреки по поводу неактуальности фильма… Говорят: “Почему вы не снимаете современное кино?” Странно. Я называю наш фильм актуальным, потому что эта история касается всех мужчин и всех женщин.

Скажите, дом, в котором живет Вера, и церковь, мост – это все вы нашли, это реальные строения?

Нет, все это декорации. И дом построили, и мост через овраг. На юге Молдавии мы нашли посреди рощи акаций подходящее место и решили, что там построим наш дом. Церковь – тоже декорация. И хотя она огромная, но она сколочена из фанеры. Кстати, самой большой сложностью в архитектурном проекте было сделать ее максимально удаленной от какой бы то ни было из конфессий. Объекты религиозного культа обладают такой устойчивой формой, которую никак нельзя универсализировать. То есть сделать “храм вообще” никак не получается. Все можно изменить, сдвинуть в нужную сторону: дизайн машины, костюм, образ человека, строение, где он живет, любую архитектуру можно преобразовать. А храм невозможно. Если, конечно, не делать что-нибудь совсем отвлеченное, вроде мира сказок. Мы по мере сил это сделали и вроде как от православия ушли, но все равно в нем есть что-то от протестантизма.

Батюшка выглядит православным.

Мы ушли в обряде погребения от каких-то обязательных атрибутов одеяния православного священника. Ушли от них просто волевым решением: вот не будет этого, и все. Я не помню, как эти атриуты называются, но это то, что есть в православии и чего в католичестве, например, нет. Но этого оказалось мало.

Все равно складывается какое-то впечатление, что это православие…

Поверьте на слово, эта задача нерешаемая. Я хочу сказать, что подобный костюм не изобрести, а создать что-то среднее… Анна Бартули, художник по костюмам, пыталась это сделать, что-то срединное между одной конфессией и другой, но очень трудно это сделать, очень.

Через образы старшего сына и девочки из другой семьи вы хотели показать людей, которые слышат Бога?

Я бы так сказал: это новый Адам, новая Ева. Это как бы продолжение круговращения: то, через что Алекс проходит на наших глазах и через что Марк, например, уже давно прошел… Будет ли это с Киром? Помните, Вера говорит: “Я знаю, какие ты и твой брат, и знаю, каким будет Кир”. Это коловращение, такая дурная бесконечность. Цикличность, кажущаяся неостановимой. Так мы живем, так. И дети наших детей будут жить так. Покуда не случится нарушение этой цикличности. Покуда не разорвется она силой изменения нас самих. Мне кажется, у Алекса есть шанс именно благодаря тому, что сделала Вера. Алекс сдвигается с места. У него есть этот шанс – стать другим.

По поводу брата. Марк переживает внутренне все, что произошло, и, пропуская все эти события через себя, в конце умирает. Если можно сказать, приносит себя в жертву. А для него это не является спасением, очищением?

Я уже достаточно, мне кажется, рассказал об этом. Мне даже жаль, что так много рассказано. Фильм нужно воспринимать непосредственно, самому: то, что ты в нем увидел, тем он и является. Пока нет зрителя, нет фильма. Он как призрак, запечатленный на пленке, но пока нет воспринимающего, ничего не происходит. Фильм оживает в душе зрителя. Поэтому воспринимающий – это главный объект и есть. И все, что он понимает, все, что он выносит из фильма, – все это там есть. В этой связи дело бессмысленное – режиссеру или автору фильма говорить, о чем он. То, что я сейчас делал, то, что наговорил тут вам, это против правил. Это нарушение важного принципа. Говорение, растворяющее концентрацию смысла. Смысла, который каждый в одиночестве должен для себя открывать сам.

А вы считаете, что автор знает смысл своего произведения? Ведь у хорошего произведения может быть много смыслов, интерпретаций.

Да, именно. Но вот смотрите, что происходит. У зрителя, читателя, слушателя, конечно же, присутствует момент доверия создателю произведения. А как же иначе? Я читаю книгу и естественным образом доверяю автору, потому что он-то ведь ведает, о чем пишет. Знаете, почему высказывания автора по поводу смыслов в некотором роде вредны? Они сужают взгляд. Я слышу эти высказывания и говорю себе: “Ах, вот оно как!” Начинаю думать так же и… останавливаюсь. Фильм должен быть больше того, что ты в него закладываешь. И если счастливым образом так происходит, то это хорошо. Сохраняй молчание, потому что сам фильм и есть все то, что ты им хотел сказать. Я помню, кому-то из писателей – кажется, Умберто Эко – благодарный читатель написал письмо, где подробно описал, о чем последний роман автора, и тот ему ответил: “Удивительно, я этот роман не писал. Я писал что-то другое. Но это здорово. Оказывается, возможна и такая интерпретация”. Выходит, даже и по столь забавной причине автору о смыслах лучше умолчать.

Это у Бердяева в “Философии свободы” сказано, что если вы говорите о смысле, то насильственно влияете на восприятие зрителя.

Так что извините… Действительно, по возможности, я стараюсь не говорить о подобных вещах.

Спасенное дерево, убитое поле

Думаю, от банального вопроса никуда не деться. Расскажите о том, как вы пришли в кино?

В кино я попал не сразу. После окончания художественного факультета какое-то время работал не по профессии. Впервые попробовал себя в кино в фильме “Антикиллер”. Туда меня пригласил Федор Савельев в качестве ассистента художника. До этого мой опыт ограничивался только учебой во ВГИКе. Там очень хорошая теоретическая база, но, к сожалению, практическое обучение нулевое, поэтому очень многое из того, что касается производства, пришлось осваивать уже на съемочной площадке. Сейчас в основном я занимаюсь рекламой. В кино принимал участие в съемках фильма “Личный номер”, полнометражной версии “Убойной силы”, картины “Овсянки” Алексея Федорченко. Были проекты и на телевидении. Например, я работал в Германии над одним из первых реалити-шоу – “12 негритят”. Действие этого шоу разворачивалось в заброшенном замке, который мы полностью строили сами из предыдущих декораций. Опыт работы в этом проекте очень пригодился мне в “Изгнании”, многое было перенесено в фильм оттуда, начиная от подбора реквизита и заканчивая приглашением немецких живописцев.

Почему вы решили пригласить живописцев из Германии, а не из России?

Немецкая школа сильно отличается от российской. Живописцы делают все на прямом тактильном контакте – буквально прощупывают пальцами всю поверхность.

Нам была необходима такая тщательность. На все объекты, требующие живописи, были отобраны референсы, затем сделаны эскизы акварелью, потом – образцы в размер. На каждом этапе рождались какие-то новые идеи, вносились коррективы. Для нашей действительности это невероятная серьезность подхода и совсем другая ширина предлагаемых вариантов.

Мы постоянно изобретали и комбинировали разные техники и материалы. Немецкие живописцы более глубоко разбираются в свойствах материалов и их использовании. У них более гибкие методы работы и более ответственная позиция. Они стремятся максимально четко исполнить пожелания художника и не останавливаются в поисках до тех пор, пока все действительно не будут счастливы.

В фильме “Изгнание” видна тщательная проработка фактур.

Да, в “Изгнании” работа с фактурами была центральной. Дело в том, что и у Андрея Звягинцева, и у Миши Кричмана существуют уже сложившиеся эстетические приоритеты в построении внутрикадрового пространства, среди которых главное – это простота, функциональность, отсутствие лишних предметов. Поэтому, хотя у нас было довольно много интерьеров, нужно было решать их с минимальным количеством мебели и деталей обстановки. Это привело к тому, что во всех декорациях на первый план стали выходить стены. Часто получалось так, что, кроме голых стен, в кадре практически ничего не оставалось. Поэтому родилось решение строить все на фактурах – на разных фактурах возраста камня, штукатурки, наслоения красок и т. д. В итоге сложилось так, что эти фактуры стали уходить от простой имитации следов времени в сторону чистой живописи. Они зажили самостоятельно. Изначальная задумка имитации времени переродилась в абстрактную, эмоциональную живопись, в некую абстрактную среду героев.

Были ли какие-то сложности из-за такого обилия абстрактного? Ведь вам приходилось делать материальным мир без времени и определенного места.

Для меня этот проект как раз интересен тем, что изначально не было никаких привязок к месту и времени. Мы были абсолютно свободны. Единственным критерием убедительности интерьера было его соответствие героям. Это уникальный случай, потому что обычно задача художника бывает строго определена. Если это историческая картина – его задача воспроизведение эпохи, реставрация времени. Это накладывает серьезные ограничения большим количеством деталей, которые должны быть соблюдены. Это очень четко очерченный путь, потому что все знают, как что должно выглядеть. В “Изгнании” же у нас была полная свобода в наполнении экранного пространства.

Задача облегчалась тем, что у нас был очень плотный контакт с режиссером и оператором. Каждая деталь обсуждалась. Все были в курсе происходящего. Я знал о планах оператора, вплоть до того, какой в данной сцене предполагается ракурс, какой цвет. Поэтому у нас все происходило так, как было задумано. Не было таких сюрпризов, когда ты делаешь одно, а потом понимаешь, что в голове у режиссера что-то совершенно другое, а у оператора – третье. У нас не было никаких трений и разногласий.

Существует такая позиция: сначала художник делает объекты, потом приходит оператор и все снимает. В таких случаях в кадр, как правило, попадает процентов тридцать декораций. У нас же все происходило по-другому – все объекты делались под конкретный кадр. Мы четко знали, чт хотим получить в итоге. Поэтому я могу сказать, что практически все, что было построено, сыграло. Ничего не было сделано впустую.

В принципе это был уникальный проект. Еще на стадии производства я понимал, что мне не представится сделать ничего подобного как минимум в ближайшие лет десять. А может быть, вообще никогда. Сейчас я все больше в этом убеждаюсь. Я постоянно чувствовал причастность к чему-то удивительному, необычному. Думаю, такое ощущение было у всех. Это был наш шанс сделать что-то новое, по-настоящему значимое.

Могли бы вы в общем определить стиль, в котором вы работали над “Изгнанием”?

За отправную точку в построении интерьеров был взят модернизм семидесятых. В России это направление совершенно не освоено. По правде говоря, у нас вообще материальная культура очень бедна. В советское время бытовой мир был крайне скудным, однообразным. Я имею в виду не изобразительную культуру, а именно быт. Для кино важную роль играют простые предметы обихода – столы, стулья, шкафы. В отличие от Европы, у нас в материальной культуре не было никакого развития, никаких ярких стилей и направлений. Русские люди совершенно не знакомы с этой культурой, поэтому для них абсолютно невозможно установить ни место действия фильма, ни время.

Было соединено множество направлений – от модерна начала века до современного прямолинейного хай-тека. Предмет становится антиквариатом, лишь достигнув пятидесятилетнего возраста. Это дистанция, необходимая для того, чтобы современность стала историей. Наши вещи были на границе хлама и музейного экспоната. Получился такой сложно определяемый во времени, переходный стиль, который может отсылать то в прошлое, то в настоящее.

В итоге русскому зрителю совершенно непонятно, где и когда происходят события фильма. И это было задумано специально. Мне всегда очень странно слышать, когда люди говорят, что им трудно поверить персонажам, если они не понимают, где и когда это происходит. Ведь здесь намеренно было убрано все лишнее, чтобы в фокусе остались только те вещи, которые работают на раскрытие героев. В центре здесь люди, которые не отягощены ненужными социальными атрибутами – профессией, национальностью, гражданством. Именно для этого выкидывались все лишние намеки.

Но на чем же должен строиться предметный мир, если у него нет привычных пространственно-временных координат?

Для меня есть два пути. Либо найти какой-то пример в реальной жизни и построить на его основе нечто подобное, либо придумать что-то с нуля. Но на самом деле второй вариант – это лишь менее осознанная версия первого. Человек не может придумать что-то с белого листа – так или иначе ему придется обращаться к своему прошлому опыту. Необходима опора на какие-то источники, которые он видел раньше. Поэтому в любом случае это будет комбинирование, соединение элементов.

Когда возникла идея отсутствия привязки к месту и времени, родилась мысль о том, что все должно соединяться из разных элементов. За изобразительную отправную точку была взята картина американского художника Эндрю Уайта “Мир Кристины”. На ней изображена молодая женщина, которая лежит в траве и смотрит на дом, стоящий поодаль на холме.

Надо сказать, архитектура дома изначально была составная – она принадлежит голландским переселенцам, которые перенесли с собой на американскую землю свою культуру. Но это не главное. Картина Уайта была выбрана чисто зрительно: привлекла простота этого дома, пожелтевшая трава вокруг, бескрайние горизонты. А дальше уже все развивалось, начинало обрастать деталями, для каждого интерьера была придумана своя история.

Расскажите историю дома на холме.

Мы исходили из того, что в прошлом этот дом был мельницей. Когда-то давно она стояла на ручье и работала. Потом ручей пересох, и мельницу перестроили. Частично крылья разрушились, что-то осталось от прежних помещений, что-то было достроено.

На месте кухни раньше был жернов. Соответственно, нам нужно было отразить в интерьере, что кухню построили позже. Она должна была отличаться от остальных помещений. Намеки на то, что дом раньше был мельницей, проявляются и в архитектуре. Например, за домом стоят колонны, поддерживавшие в прошлом желоб водостока, который крутил колесо. В настоящем они не несут никакой функциональной нагрузки, но работают на зрительское ощущение. Человек может не задумываться, откуда тут взялись эти столбы, но он все равно будет чувствовать, что у дома, в котором все происходит сейчас, была какая-то история. Без этого ощущения дом превратился бы в “плоский” знак дома, а для нас было важным поместить героев в реальную, осязаемую среду. Хотя, конечно, мы понимали, что понять историю этого дома было важно прежде всего нам самим. Мы должны были представлять себе, где герой больше проводил время, где он работал, где он отдыхал и т. д. Придумать это убедительно без понимания истории невозможно. Зритель, может быть, и не поймет, что именно не так, но будет чувствовать некую фальшь, натянутость.

Какая история была у городской квартиры героев?

Здесь все строилось вокруг Алекса. Городская квартира – это его пространство. Поэтому была идея оформить его в виде какого-то заброшенного завода, где в свое время Алекс сделал мастерскую. Потом уже от мастерской пошло все остальное: пространство стало обживаться, превратилось в квартиру. Была попытка совместить эти, казалось бы, несовместимые вещи. Сама планировка этого помещения, коридоры, выкрашенные масляной краской, холодные полы, бетонные стены на кухне, промышленные стеклоблоки – все это общественные, а не домашние атрибуты. Ими мы попытались заложить в это пространство какой-то протест, ощущение того, что что-то происходит неправильно, какой-то надлом.

То есть пространство должно было работать на раскрытие характера персонажа?

Мы старались вписывать героев в реальную среду, в которой они могли бы существовать в жизни. Поэтому, конечно, эта среда не могла бы не отражать их характера. Например, брата Алекса мы встречаем в номере отеля, который расположен над баром. Там мельком показана какая-то женщина, возможно, проститутка. Это все было задумано не случайно. Марк – это человек без места, без дома, без близких. Это человек, отвернувшийся от своей жизни.

Так же и квартира Алекса отражает в какой-то мере его мир. Это проявляется и в цвете. Для мастерской был выбран зеленый цвет – символ производственности этого помещения. Ведь зеленый – это некий общественный цвет. В целом там все цвета были производственные, неживые: серый, коричневый. В спальне был такой сложный, неоднозначный цвет – серо-розовый. На грани: не совсем теплый и не совсем холодный. С одной стороны, это цвет какой-то живой плоти, но с другой – он мертвый.

В целом в фильме часто использовались мерцающие, вибрирующие цвета. Поскольку создавались сложные фактуры, составленные из многих наслоений, часто нельзя было даже точно определить цвет – то ли коричневый, то ли розовый, то ли вообще зеленый. В разные моменты он работал по-разному. Это тоже относится к вопросу о переходности, о соединении разных свойств в одно. Не случайно все съемки происходили “в режиме” – когда садится солнце. Мне кажется, длинные кадры обязательно должны быть насыщены какой-то загадкой. Они не могут быть моментального прочтения. Это и обусловливает идею неоднозначности форм, вибрации света и цвета. Часто даже не сразу можно понять, что это – день или ночь, теплое или холодное, живое или мертвое.

Как подбирался реквизит?

К этому фильму все интерьеры строились. Это был фильтр, который не пропускал ничего лишнего. Когда ты снимаешь на натуре, тебе неизбежно приходится оставлять в кадре какие-то вещи, от которых невозможно избавиться. В этом плане фильм “Изгнание” – идеальный проект. С тчки зрения производства я не встречал такого подхода никогда. Современное кино в России делается по-другому – на подготовительный период отпускается, как правило, три месяца. У нас же на подготовку было отведено гораздо больше времени, за которое были перебраны различные варианты, все было продумано, каждая деталь взвешена, каждая мизансцена расписана. Мы имели возможность выбрать подходящую натуру, переработать под нее материал. То есть период, за который, собственно, придумывается кино, был достаточным для того, чтобы пройти его полноценно. Соответственно, у меня было достаточно времени на то, чтобы очень тщательно подобрать весь реквизит.

В России практически ничего найти не удалось. У нас вещь может быть либо интересная и современная, либо если не современная, то ужасный “совок”, который сразу себя выдает. Поэтому почти все оформление складывалось из экспедиции в Германию. За эту поездку я нашел 80 % предметного мира фильма. Все это я собирал сам.

В загородном доме половина предметов была из российской глубинки, из быта xvii, xviii, xix веков. Это были вещи из Архангельской области: шкафы, какие-то упряжи, посуда. Русский крестьянский быт очень близок европейскому. Везде все сводится к каким-то простым формам, к удобным вещам, к естественным материалам – дереву, кованому железу. Поэтому рядом стояли комод из деревни под Берлином и шкаф из деревни под Архангельском, и все очень хорошо сочеталось.

А машины где нашли?

Сначала искали в России, перебирали все марки и возрасты. Но и подходящий транспорт мы здесь найти не смогли. Поэтому обе центральные игровые машины – Peugeot 404 и Pontiac Phoenix – были привезены из Европы.

Вообще идея смеси, микса прослеживалась даже в производстве тех вещей, которые нам доставались. Одна из главных машин представляла собой просто уникальный экземпляр. Это был изначально американский автомобиль, адаптированный для Европы. В Америке хетчбэки не развиты, в отличие от Европы. Это был хетчбэк – Pontiac Phoenix 1978 года, – который вышел очень ограниченной партией. Такой малой, что к моменту, когда мы купили этот автомобиль, в Европе оставалось таких всего три штуки. И это была страшная головная боль. Машина, в общем-то, тихо умирала. А она ведь должна была быстро ездить по этим разбитым дорогам, громыхая всем чем можно. Все очень волновались, что она просто встанет и ничего нельзя будет сделать. Но, слава богу, все обошлось.

Естественно, все машины перекрашивались в необходимые нам цвета. Был, например, совершенно неузнаваемый перекрашенный в голубой цвет старый “газик-69”. Получилось что-то вроде джипа Willys или Land Rover. Причем нам был важен не только цвет, но и степень глянца. Все автомобили были матовые, сложных оттенков (тогда еще не было модно ездить на матовых машинах, как сейчас).

Имеет ли для вас какое-либо значение такое понятие, как психологичность цветов? Или при желании красный может выражать ледяное спокойствие, а голубой – страсть?

Мы не исходили из того, что каждому цвету соответствует какое-то чувство. Я не могу сказать, что здесь все делалось по учебникам, – скорее, больше по ощущениям. Это вопервых. А вовторых, все складывалось на прямой связи с художником по костюмам. Она строила свое развитие костюма, а я, работая с ней, строил свои интерьеры, чтобы все сочеталось.

Естественно, были какие-то акценты. Например, комната, где умирает героиня, вся голубая. Это главный цветовой акцент в фильме. На фоне других, более тусклых цветов это как глоток воздуха. В остальном же палитра была очень сдержанная, в холодных тонах. Дом изнутри передает некое ощущение внутренности какого-то скелета, сухого камня. В свое время было рабочее название фильма “Запах камня”. Об этом запахе говорит мальчик. Мы пытались передать цветом, фактурой это ощущение холодного камня в интерьере. Во многом цвет использовался не сам по себе, а как цвет чего-то – камня, неба, земли. Это всегда был цвет какой-то материи, какой-то среды.

Какова специфика работы художника с природными объектами?

Природные объекты, как и искусственные, – это часть художественного материала фильма. Часто их приходится строить с нуля или каким-то образом трансформировать.

Но что же можно сделать с полем или деревом?

Поле можно убить. И мы это делали. Оно было покрыто зеленой травой, а нужна была сухая, пожелтевшая. Мы поливали поле пестицидами, оно умирало и становилось желтым.

Главное дерево в фильме, которое появляется в начале и под которым Алекс сидит в конце, тоже не досталось нам готовым. Когда мы впервые подошли к нему, мы услышали какой-то странный хруст. Было непонятно, откуда он идет. Оказалось, что это гусеницы пожирали листья, причем так громко, что вокруг стоял страшный шум. Пришлось спасать дерево. Мы его обрабатывали, собирали гусениц. Если бы мы этого не делали, то к моменту съемок дерево было бы просто съедено, от него бы ничего не осталось.

Один из ярких примеров работы художника с природой – родник. Это был сложный природный объект. В финале есть долгая панорама по ручью. Так вот весь этот ручей был построен искусственно. Мы были привязаны к конкретному дереву, поэтому приходилось придумывать, как прокладывать русло именно там, на этом сухом холме. После того как ручей забил, панорама движется по нему, соскальзывает под дом, потом вылетает в запруду, которая когда-то была собрана, но больше не наливалась. Ее заполняет вода, и в отражении мы видим дом. Набегают брызги, и дом тает в них. Вот такой был придуман кадр.

То есть было дерево на холме, потом пролет под домом (который, на самом деле, конечно, под домом было сделать никак нельзя) и затем выход в запруду. Чтобы снять такой кадр, пришлось делать подвод к роднику и в течение месяца каждый день привозить туда по нескольку тонн воды. Конечно, можно было бы выложить ручей самим: насыпать песок, разложить камни, но я понимал, что у нас все равно не получится сделать так, как это было бы в природе. Вода должна реально намыть русло. Вокруг нее должна вырасти реальная трава. Потому что около ручья трава всегда пышнее, зеленее, гуще той, которая растет дальше. Сам ты так никогда не высадишь – для этого нужно время. Поэтому в течение месяца на этот холм регулярно тракторами завозились цистерны воды, и она непрерывно била из построенного источника. Специально насыпался песок, чтобы ручей размывал его, рисовал свое русло. За месяц сформировалась и трава. У воды она стала гуще. В месте пролета под домом были установлены опоры, разложен реквизит, там создавалась тень, чтоб трава росла хуже и другого цвета. На месте, где предполагался вылет камеры из-под дома, был растянут баннер для получения отражений, снятый в нужном свете и ракурсе. Весь путь был сначала совместно просчитан по скорости движения камеры и времени панорамы, что повлекло за собой сильные изменения в масштабе элементов.

Первое появление отца в “Возвращении” зеркально воспроизводит картину Андреа Мантеньи “Мертвый Христос”. А в “Изгнании” были ли моменты, в которых перед вами стояла задача узнаваемо воспроизвести какой-то эпизод из других культурных источников?

Я не думаю, что в “Возвращении” стояла такая задача, чтобы зритель узнал в кадре какой-то источник или чтобы у него возникли какие-то ассоциации с этой картиной. Скорее, Андрей просто использовал уже найденную форму для достижения схожего эффекта от ее восприятия. То есть в этой картине уже найдена некая форма, которая выражает определенное состояние, и в фильме просто была использована эта форма, чтобы вызвать подобное состояние у зрителя.

В “Изгнании” тоже были подобные примеры. Но многое бралось не напрямую, а как какой-то ориентир. Например, мы пытались повторить фресковость сочетания розового с голубым Пикассо. Это было и в костюме, и в среде, в которой существуют герои. Так же, как и опора на “Мир Кристины” не задумывалась как отсылка к Уайту. Для нас была интересна его способность передать определенную атмосферу, эмоциональную окраску. Здесь более важно одиночество этого дома, какая-то надежда и непонятная тоска.

Были ппытки воспроизвести и библейские мотивы. В фильме показывалась фотография, на которой изображена Вера с детьми. Она выстраивалась по эскизу к картине “Святая Анна с Марией и младенцем Христом”. Это проявлялось и в композиции, и в подборе костюма, и в фоне. Но, мне кажется, зрителю совершенно не нужно это ловить. Это должно действовать на уровне ощущений, а не эрудиции.

Как в предметном оформлении отражался миф о Марии, которая зачала не от Иосифа?

Мне кажется, что в драматургии не всегда удачно использовались отсылки к библейским сюжетам. Например, есть сцена, когда почтальон приносит Вере письмо. Этот кадр как бы повторяет эпизод из Благовещения, когда коленопреклоненный ангел вручает Марии лилию. Перед актером ставилась задача принести письмо и отдать его так, чтобы он оказался на колене. Там была и лилия, изображенная на марке, и даже голубь в виде улетающего от него пера. То есть формально все условия были соблюдены – есть смысловое пересечение этой сцены с источником, есть композиционное сходство, есть все атрибуты. Но, мне кажется, нам не удалось оживить этого ангела, сделать его убедительным. Это сугубо личное мнение, но думаю, что иногда эта жесткая форма, заданность попадания в какую-то конкретную каноническую композицию мешали реализации идеи.

Каково в целом работать с библейской тематикой?

Я не считаю, что “Изгнание” принадлежит к библейской тематике. Для меня это абсолютно живая, современная история. Андрей работает с идеей, со сценарием, а моя задача – сделать эти идеи материальными, поэтому я должен воспринимать их как что-то естественное, осязаемое, вероятное в сегодняшнем дне. Моя задача – сделать эту историю убедительной, потому что, если я просто буду выстраивать все как набор абстрактных символов, это будет трудно для восприятия. Кино – это игра в живую действительность, это имитация реальности, поэтому, даже если ты используешь символ, ты должен сделать его живым, материальным.

Фильм закончен. Что вы вынесли из него лично для себя? Какие чувства остались?

Удовлетворение от работы. А что еще? Мне фильм нравится. Хотя, честно говоря, были разные просмотры. На Каннском фестивале первый показ был для критики, а второй – фестивальный. Для меня это было два совершенно полярных просмотра, и по ощущениям, и по реакции зала. Когда я смотрел в первый раз, у меня было ощущение, что все просто ужасно, натянуто, неестественно. Все слишком длинно – надо резать чуть ли не в половину. Возможно, это было действие массы критиков, ведь они всегда смотрят свысока, оценивающе. И ты тоже начинаешь смотреть очень строго, придирчиво, видишь все минусы. Иногда что-то так режет глаз, что становится даже неловко.

На следующий день, на фестивальном показе, чувства были совершенно другие. Ощущалось приятие зала. Я смотрел и понимал, что все отлично, все в меру – просто ложится на душу и летит. Так что однозначного ответа я дать не могу. Каждый раз фильм ощущается по-новому.

Ваша вторая работа с Андреем Звягинцевым – фильм “Елена” – сильно отличается от “Изгнания” по атмосфере.

Да. Это совсем другая история. Это серьезный шаг в сторону реальности, бытовой правды. Сюжет разворачивается в конкретных условиях современной Москвы. Конечно, это накладывает свой отпечаток на работу художника. Но задача была непростая. Мы постарались найти максимально точное попадание в образ жизни столичных обитателей.

Да, квартиры героев очень узнаваемы. С трудом верится, что съемки проходили в павильоне.

Обе квартиры, в которых происходит действие, были построены, можно сказать, с нуля. Там нет ни одной случайной вещи. Каждый предмет, попадающий в кадр, должен быть драматургически обоснован, и неважно, выстраиваешь ли ты пространство заурядной “хрущевки” или воссоздаешь богатые апартаменты столичной элиты.

Несмотря на то что основным качеством интерьеров должна была стать их реалистичность, было решено строить их в декорациях, чтобы пропустить через фильтр художественности и сделать более убедительными, чем жизнь. Создать их для решения конкретных драматургических задач. Картина четко делится на два мира – мир Владимира и мир Елены. Их противостояние не в богатстве и бедности, их достаток – результат их характеров. Здесь скорее противостояние воли и слабости. Богатство Владимира – в покое, он уверен в будущем, все, что его тревожило, он преодолел, решил все задачи, какие перед собой ставил. В каком-то смысле и предметный мир ему уже не так интересен, поскольку он знает, что может позволить себе многое. Формообразующим элементом интерьера Владимира является панорамное остекление, обращенное в город, – ему нечего бояться и нечего скрывать. Кроме того, он прекрасно защищен. Квартира разделена на два почти незаметных уровня: гостиная, кабинет, спальня Владимира – его область, и прихожая, кухня, ванная, спальня Елены – ее. Спальня Елены – единственный угол квартиры Владимира, куда просачиваются элементы ее жизни, остальное пространство целиком подчинено воле хозяина. Пространство решено как гостиная-сцена, вокруг которой строятся помещения, разобщенные между собой. Помещения эти нигде не образуют общей стены, наоборот: какие-то выдаются вперед, другие прячутся – такая композиция позволяет создать много вариантов движения камеры, от длинных проездов через всю квартиру до круговой панорамы в 360 градусов. Что касается декора, то это принципиальный аскетизм и благородство, нет элементов уюта, таких как картинки, деталей крайне мало. Все решается на контрасте пустых крашеных поверхностей и живых орнаментов дерева, где главным является пол – американский орех. Контраст простоты формы и сложной фактуры продолжается в мебели и дверях, которые все делались на заказ и также минимально декорированы, чистые плоскости, но с богатым рисунком розового дерева, палисандра, венге, двери кабинета – яблоня тинео. На фасадах кухни используется офрам, в спальне Владимира – панели из даниелы.

Семья Елены – люди, потерявшие цель и надежду, утонувшие в быту, обнулившиеся. Их дом – болото, пыльная паучья нора. Дом, где они живут, – массовое типовое строительство, в отражении окон балкона – такие же окна десятками. Для создания максимальной реалистичности я посетил и снял немало подобных интерьеров и создавал декорацию, комбинируя реальные, устоявшиеся блоки. Унылое существование обитателей проявляется в мире вещей – хлам неизвестного назначения, без цвета и без формы, большинство было взято с помойки и приводилось в средний цвет. Здесь никогда не было и не будет ремонта – здесь нет воли к изменениям. Боязнь выкинуть ненужную вещь – характерная черта его обитателей. Мы хотели избежать сильной полярности и карикатурности персонажей, в их среде есть схожая скромность: скромность бедности – в одной и скромность изящества – в другой. Некоторые предметы мебели были идентичны в обеих квартирах, но, будучи поставлены в разную среду, начинали работать по-разному.

Одна из главных задач в работе художника – сделать среду убедительной, живой. Без этого невозможно поверить в происходящее на экране. Здесь в обеих декорациях это решалось большой глубиной и объемностью фона, выходами за пределы квартир, вписанием в городскую среду. Дом Владимира весь окружен сквером реальных деревьев за периметром стеклянных стен, по всему этому периметру есть выход на балкон. Фон – полотно 70 х 8 метров – панорама 270 градусов, снятая в реальном месте. Череда планов стекла с внутренними отражениями, балкона, деревьев, фона создает сложное насыщенное пространство, которое не только камерой, но и глазом воспринимается близко к натуральному. Квартира Сергея также имела развитую глубину с выходом на балкон и фрагментом фасада.

Жизнь и убедительность в кадре создается всеми средствами – движением света на восходе солнца, птицами, звуками, дождем, монтажом с видами из квартиры на реальную улицу, реакцией актера.

Картина “Елена” довольно пессимистична. Лично вам она близка?

Я всегда считал, что режиссер, художник – люди, наделенные особенной силой, они – волшебники. И эту силу волшебства следует использовать на создание художественно идеальных миров. И потому путь отражения реальности, которую наблюдаешь и так повсюду, мне не особенно близок. Мне кажется, люди идут в кино за чудом.

Существует шутка, что мечта каждого актера – сыграть Гамлета. А о чем мечтает каждый художник?

Мечта художника – создать целиком новый, другой мир, в котором живут люди. Это может быть мир прошлого или будущего. Это может быть мир, в котором, как в “Елене”, воспроизводится картина современной действительности или, как в случае с “Изгнанием”, какой-то параллельный мир настоящего. Но это все равно какой-то особый мир, который живет по своим законам. Это мир, который ты создал сам и пригласил в него других людей. А люди входят в этот мир и чувствуют, что он живой, он настоящий. Вот, пожалуй, цель любого художника.

Какое главное качество художника?

Наверное, главное – умение понять режиссера, его идею. На самом деле это важно не только для художника. В этом отношении все профессии в кино очень близки. Я не думаю, что художник сильно отличается от артиста. Задача актера принять на себя какой-то образ и попытаться воплотить его своей игрой. Но художник тоже принимает какой-то образ, отличается лишь метод его практической реализации. Актер проявляет его в диалогах, жестах, мимике, а я в материале, в предметном наполнении пространства. Это относится к каждому члену группы – и к оператору, и к режиссеру. Главное качество – способность к перевоплощению.

Беседовала Полина Душацкая15 марта 2011 года

Глава 4

Apocrypha

2008

Людмила Клюева

Наблюдая наблюдающего, или Поэзия деконструкции

…в кино через действие не выражается ничего. Ведь кино – искусство недейственное! Оно по преимуществу созерцательно. Его поэтика складывается из наблюдения.

А. Тарковский

Короткометражный фильм Андрея Звягинцева “Апокриф” из альманаха “New York, I Love You” по своей структуре и смысловой емкости соотносим с хокку. Это фильм-наблюдение, погружающий нас в некий чувственный опыт, связанный с препарированием фактов жизни как способом их постижения. Важнейшим инструментом осмысления мира в фильме становится видеокамера.

Режиссер последовательно проводит стратегию деконструкции: событий, отношений, чувств, буквально “расщепляя” эмоцию на составляющие элементы. Деконструкция в фильме направлена прежде всего на решение задачи максимального “вчувствования” во внутреннюю драматургию открывающегося события с целью проживания его как свой собственный опыт.

Семантическое поле фильма создается оппозицией “наблюдатель – наблюдаемое”, диалектика которой рождает особое напряжение внутри фильма, формируя собственный имплицитный сюжет. Весь фильм структурируется в плоскости “различения” – схватить событие, уловить его из общего потока, войти в него с целью детального препарирования, чтобы затем собрать это событие как новый опыт и новый образ в поле пересечения самого события и заинтересованного усилия наблюдателя.

При этом режиссерская стратегия одновременно ориентирована и на предельную конкретизацию материала чувственного опыта, и на абстрагирование, отрыв от непосредственной конкретики, выход в пространство обобщения.

Эти сдвиги связаны в фильме с механизмами перефокусировки, акцентирующими переход от внешнего к внутреннему, когда внешнее становится следствием внутренней работы, видимой результирующей внутренних усилий. Внешнее событие задается в фильме как проступающая на поверхность графема невидимой внутренней драмы. Задача фильма – максимально проявить невидимые глазу процессы, обнажить работу чувств, логику чувственных реакций.

Прежде всего режиссер воссоздает саму инфраструктуру события как некоего дискретного феномена в общем движении жизни. Жизнь есть единый бесконечный поток, границы внутри этого потока определяет человеческий разум. “Изъять” событие из потока – значит “обрамить” его. Первые и последние кадры фильма реализуют структуру “рамки”.

Фронтальный средний план девушки в светлом плаще. В арочном туннеле между домами движутся навстречу друг другу молодой человек и мужчина. Они обнимаются. Фраза “Как мама?” подсказывает, что это отец и сын. Короткий диалог, короткие объятия – и мгновенная прорисовка сюжета распавшейся семьи.

Юноша выходит из арки на улицу. Мы видим его на фоне старого, но ухоженного одноэтажного дома. Уже знакомая девушка в светлом плаще обращается к молодому человеку с вопросом: действительно ли это тот самый дом, в котором жил Иосиф Бродский? Молодой человек в замешательстве. Он пожимает плечами, и, похоже, имя поэта ему ни о чем не говорит.

Таким образом, “рамка” фильма имеет собственный сюжет. Это событие встречи – расставания отца и сына в арочном туннеле на нью-йоркской улице, где, возможно, жил русский поэт Иосиф Бродский. Эта рамка структурирует специфический контекст, выявляя особую топографическую значимость “места”, откуда берет начало движение фильма.

Структура “рамки” включает в себя еще один значимый эпизод.

План воды. Косяк свай, торчащих из воды. На переднем плане, справа – экран видеокамеры, на котором – этот же фрагмент водного пейзажа. Мир и его отображение в синхронном режиме, экранный двойник, знак этого мира. “Перевод” мира в “образ” мира дается как эффект удвоения. В фонограмме – шум воды, крик чаек. Через мгновение – резкий zoom, наезд, укрупнение объекта. Операторский прием, выявляя присутствие камеры, акцентирует момент “переноса” события из реальности в плоскость видеоэкрана, одновременно интегрируя в сюжет присутствие и волю “наблюдателя”.

Этим “наблюдателем” окажется уже знакомый нам молодой человек. Мы не знаем, что именно привело юношу в эту часть Нью-Йорка. Скорее всего, простое желание “поснимать”. Мы видим пейзаж: реку, пирс и далее – небоскребы Нью-Йорка. На переднем плане вновь возникает экран видеокамеры. В глубине кадра мужчина и женщина движутся навстречу друг другу. Внезапно изображение на общем экране теряет фокус и фокусируется на экране видеокамеры с правой стороны экранной плоскости. Зритель вновь одновременно видит и само событие, и его воспроизведение на экране видео, в то время как снимающий событие молодой человек (наблюдатель) либо остается за кадром, либо присутствует в кадре фрагментарно.

Какое-то время мы наблюдаем эту “удвоенную” реальность, затем – некое спонтанное движение персонажей, после чего перемещаемся внутрь металлических конструкций причала, где в глубине кадра обнаруживаем молодого человека с работающей камерой. В этой монтажной синтагме особое значение приобретает смена точек зрения: сначала мы видим реальность глазами героя, вернее – “глазами” его видеокамеры (субъективный план), затем мы видим самого юношу (внешняя фокализация), снимающего реальность.

Молодой человек явно озабочен поиском оптимальной позиции для съемок, что служит подсказкой его статуса “наблюдателя”. Внезапный “наезд” на фигуру героя с камерой сигнализирует присутствие еще одного, незримого трансцендентного наблюдателя, авторской инстанции, что придает особую многомерность процессу наблюдения.

Итак, мы видим реальность как некую данность, одновременно видим отражение этой реальности на экране видео (глазами героя-наблюдателя) и затем – в некоем расширенном контексте, где сам “наблюдатель” оказывается “наблюдаемым”. Между тем “наезд” камеры функционирует как лупа, отсекая ненужное и фокусируясь на главном, – это лавочка на пирсе и силуэты мужчины и женщины. Теперь мы точно понимаем, чт хочет снять герой.

На общем плане со спины мы видим молодого человека с камерой, от него справа по диагонали в глубину – пирс, скамейку, мужчину и женщину. Женщина встает со скамейки и движется по пирсу навстречу камере. Звучит музыкальный аккорд, который мгновенно переключает восприятие в новый тональый регистр. Этот дискурсивный звуковой аккорд сигнализирует о трансформации факта жизни в “образ”, выявляя авторскую инстанцию, характер авторского восприятия.

Женщина решительным шагом идет навстречу камере. В глубине кадра с лавки поднимается и мужчина. Вот, собственно, и все, что можно отнести к самому событию: короткая встреча-расставание мужчины и женщины на нью-йоркском пирсе. Затем – резкие движения камеры: “смэш”, наезд… В кадре – срезанные рамкой экрана фигуры людей, собака, случайные объекты, затем слева – вновь он и она.

Мы вновь видим пирс, мужчину и женщину. Женщина движется в сторону лавочки. Похоже, юноша ищет начальную точку события встречи этих людей, то, как начиналось свидание…

Структура фильма все более приобретает качества парадоксальной – сюжет движется вперед, основываясь на механизме перемотки ленты вспять. Эти два временных вектора рождают совершенно особое семантическое поле, где встречаются настоящее и прошлое в своем движении в будущее. При этом события прошлого не столько выступают в качестве временных ретардаций, отодвигая некую предполагаемую развязку, сколько препарируют эмоциональную кривую отношений между персонажами, влияя на внутреннее состояние самого наблюдателя и вызывая в нем определенные трансформации здесь и сейчас.

То, что мы видим на экране, полностью соответствует определению, данному Жаном Эпштейном, – “драма под микроскопом”. Экран предъявляет работу наблюдателя, который пытается осмыслить случайно подсмотренное событие. Режиссер интегрирует в сюжет фильма механизм деконструкции этого события, препарируя его до мельчайших составляющих, давая возможность максимально приблизиться к событию, буквально “войти” в него, пережить его изнутри. В режиме деконструкции уже запечатленное на видео событие неожиданно открывается экспрессивным текстом, который буквально пишется на наших глазах языком тела и жестов, заставляя напряженно “вчитываться” в открывающиеся смыслы.

Он и она – и жест ее правой руки как жест отчаяния. Его рука у подбородка, он раздражен, взведен и закрыт… Резкие движения камеры (работа наблюдателя). Снова он и она – и переплетение рук. И в этом переплетении – надлом, это попытка удержать то, что неудержимо уходит. Вот ее руки трепетно охватывают его лицо… Мгновение – и она отводит руки. Ее лицо, выражающее боль… Его слабая попытка удержать ее руку в своей ладони. И во всем этом – неизбежность потери, предощущение конца, невозможности что-либо изменить или вернуть…

Опять толчки в изображении (работа камеры) – и снова крупный план ее лица. Здесь молчаливый крик, отсечение, “ампутация” чувства.

Боль искажает ее лицо напряжением мышц, натяжением кожи… И судорожность ответной реакции мужчины. Он что-то быстро говорит. Он объясняет, убеждает, наверняка оправдывает какой-то свой выбор. Женщина резко отворачивает голову. Быстрый, почти молниеносный летящий жест ее руки, пересекающий линию горла у подбородка. Она ставит точку. Она встает… Вновь – прыгающее изображение, за которым угадываются действия наблюдателя, стремящегося поймать ускользающий объект. Еще один жест ее правой руки, взметнувшейся к переносице: жест закрывающий, разделяющий. Женщина уходит из кадра, и камера регистрирует профиль мужчины, который погружает лицо в ладони…

Следующий эпизод создает качественно новую ситуацию. Беззвучие предыдущих кадров контрастирует с гулом нью-йоркского метро, где мы вновь застаем юношу с камерой, покинувшего место съемки. Вновь перемотка пленки, свидетельствующая о продолжающейся работе “наблюдателя”, связанной с пересмотром отснятого материала, “вчитыванием” в него.

Герой деконструирует событие, выявляя в режиме “стоп-кадра” наиболее значимые моменты. Эта деконструкция направлена исключительно на анализ чувственной составляющей, “расщепление” эмоций, что позволяет отследить всю гамму переходных состояний. Камера продолжает открывать удивительный язык тела. Движение ее руки, в котором сквозит нерешительность. Его руки, сцепленные в замок. Опять ее рука с высоко поднятым указательным пальцем – ее запрет, ее отказ, и переход на ее лицо, где горечь и отчаяние. Не удержать, не скрыть, а только опустить голову и отвернуться…

И вновь – перемотка пленки. Уже знакомый летящий, секущий жест ее руки у шеи. Рапид открывает возможность укрупнить мимолетное “выражение” ускользающего жеста. Рука падает вниз, опускается голова. Эта драма, разыгранная языком жеста, открывается во всей своей силе исключительно “под микроскопом” исследующей ее камеры, она практически неуловима для простого взгляда. Средний план юноши. Он полностью погружен в себя. Его руки спокойно лежат на камере. “Наблюдатель” становится “наблюдаемым”. Неожиданный флешбэк. Опять перемотка пленки: мужчина встает с лавки, поворачивается на камеру, – наезд, перемотка, отъезд, снова лавка, теперь пустая, и забытый целлофановый пакет. Возникает ощущение перелома, смены ритма, состояний. Остановка вагона метро. Юноша стремительно выбегает в раскрытые дверцы.

И вот он уже бежит по знакомой нам территории причала, бежит по пирсу, стремительно приближаясь к лавке, на которой все еще лежит забытый пакет. Звучат стихи:

- Он был мой Север, Юг, мой Запад, мой Восток,

- Мой шестидневный труд, мой выходной восторг,

- Слова и их мотив, местоимений сплав.

- Любви, считал я, нет конца. Я был не прав…

Герой опускается на лавку, раскрывает пакет и вынимает из него книгу. Иосиф Бродский, “Пейзаж с наводнением”. Он листает страницы книги. Между страницами – черно-белая фотография, где он и она. Внезапный порыв ветра вырывает фото из рук героя…

И вновь метро – лицо юноши освещено мягким светом. Он вновь погружен в себя. Монотонное движение вагона – отражение лица в оконном стекле – чуть заметная мягкая улыбка и какое-то внутреннее тепло, свечение – “аффективная прибавка”, преобразующая образ. Похоже, молодой человек проделал большую работу и сумел трансформировать внешнее событие в свой собственный опыт…

Таким образом, финальные рамочные кадры возвращают нас в начало – к имени Иосифа Бродского. Композиционное рондо генерирует волны смыслов, связанных:

а) с изменением состояния самого героя (персонажа-наблюдателя). В начале фильма юноша, несмотря на внешнюю закрытость, был ощутимо напряжен, обеспокоен. Зритель мог увязать эти чувства с его встречей с отцом, в основе которой, возможно, лежит внутрисемейная драма, где есть место утратам, обидам, непониманию… Камера в руках героя – это продолжение его самого, обретенный инструмент для постижения мира. При этом событие, свидетелем которого становится молодой человек, раскрывается в фильме не просто как некое внешнее действие, но и как внутренняя работа самого героя;

б) с выявлением поэтического контекста. Возвращаясь в начало фильма, мы возвращаемся к имени Бродского. Девушка ищет дом Бродского, герой неожиданно обретает томик его стихов. Совпадения – это всегда “послания”, это дорога, ведущая в мир осознания. Не являясь источником смысла, совпадения пробуждают того, кто ищет смыслы, кто обретает опыт. Между начальными кадрами, когда девушка ищет дом Бродского, а юноша обнаруживает свою неосведомленность и незаинтересованность, и финальными кадрами, связанными с “нечаянным” обретением книги поэта, – большая внутренняя работа, усилие души.

Кроме того, структура фильма являет нам сам переход от жизни к поэзии, трансформацию жизни в поэзию при наличии того, кто готов к активному творческому восприятию.

Поэзия рождается на “перекрестке”, где встречаются факт жизни и постигающее созерцание, реальное событие и трепетное внутреннее чувство наблюдателя. Поэзия – это перекресток миров материального и духовного, когда одно постигается через другое.

В фильме мы имеем дело со сложно организованной многоярусной авторской инстанцией. Есть жизнь – и есть тот, кто ее заинтересованно наблюдает и запечатлевает на камеру, выбирая из общего потока отдельные факты, персонажей и события, постепенно организуя эти факты в некий специфический текст.

Фильм выстраивает и последовательно проводит стратегию наблюдения за наблюдателем, наблюдающим события жизни. Эта многоярусная структура позволяет нам:

– деконструировать сам процесс наблюдения, выявить аналитические составляющие этого процесса;

– ощутить стоп-кадр не как насильственную остановку события, деформирующую его смысл, но как момент “перехода” из одного состояния в другое, что рождает ощущение вечного движения жизни, а дискретность стоп-кадра дает знать о вспышке интуиции (insight) постигающего;

– ощутить многомерность самого события. При этом событие воспринимается:

а) само по себе, как факт жизни,

б) как его видит и переживает герой-наблюдатель,

в) как включение этой ситуации в авторский дискурс (точка зрения трансцендентного наблюдателя).

Приобретение личностного опыта в фильме требует непосредственного, недистанцированного присутствия человека в познаваемой реальности. “Будучи человеческими существами, мы неизбежно вынуждены смотреть на Вселенную из того центра, что находится внутри нас, и говорить о ней в терминах человеческого языка, сформированного насущными потребностями человеческого общения. Всякая попытка исключить человеческую перспективу из нашей картины мира неминуемо ведет к бессмыслице”36.

Без постигающего взгляда человека жизнь течет как неразличимый поток фактов и событий. Лишь мыслящий и чувствующий человек способен превратить эти события и факты в поэзию.

Юноша с камерой – это и есть наблюдатель, находящийся в центре исследуемой реальности. Но за ним стоит автор, трансцендентный субъект, трансцендентный наблюдатель. Юноша наделен собственным внутренним миром, настроениями, чувствами, желаниями и намерениями. Трансцендентный наблюдатель обладает качествами логически нейтрального наблюдения, он как бы “над” ситуацией и причастен к некой высшей инстанции. И тогда сам юноша-наблюдатель становится частью исследуемого мира.

Структура фильма, таким образом, – это структура множественных и взаимосвязанных наблюдений. “Описание” реальности при этом корректируется относительно того или иного наблюдателя.

Наблюдатель деконструирует наблюдаемое событие и в ходе этой операции меняется сам.

Структура фильма – это сложный ансамбль длительностей, включающий в себя:

а) длительность-непрерывность события встречи мужчины и женщины;

б) длительность-дискретность “наблюдения-деконструкции” этого события героем с помощью видеокамеры;

в) длительность трансцендентного наблюдателя (длительность фильма), включающая и наблюдение над самим героем, и теми изменениями, которые происходят в нем.

В результате этот ансамбль длительностей структурирует некое новое качество, отличное от каждой отдельной длительности, взятой самой по себе. Несколько непрерывных многообразий, соединяясь, образуют качественно иную совокупность, при этом событие жизни пропускается через живой поток внутренней жизни человека, меняя его реальность.