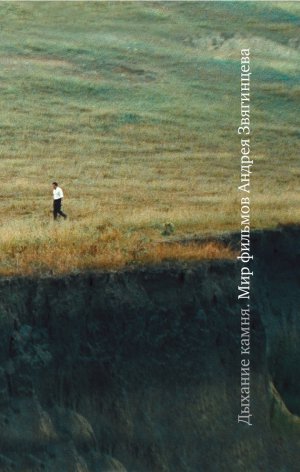

Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева Коллектив авторов

Постижение жизни, ее фактов, жизненных событий – это всегда встреча с неизвестным, отсюда заложенный в этом процессе потенциал непредсказуемости. Непредсказуемость результатов формирует свое проблемное поле, отсылающее к контексту объяснений.

И здесь очень важен аспект открытости самого наблюдателя, открытости прежде всего для самопреобразований в ходе наблюдений. В этих процессах задействованы рациональный, эмоциональный и чувственный компоненты.

Изменения в наблюдателе, происходящие в акте познания, сопряжены с трансформациями, возникающими при соединении фрагментов имеющегося знания с тем новым знанием, которое возникает в опыте. Такая трансформация не только дает новое представление о мире, но и подразумевает формирование новых смыслов. Речь идет о динамическом характере наблюдения, ведущего к эволюции самого наблюдателя.

Множественному наблюдателю в фильме соответствует многоуровневая структура фильма. Каждый уровень имеет свои законы, свой сюжет и свое наполнение.

1й уровень – фактическое событие встреч и расставания мужчины и женщины;

2й уровень – наблюдение, фиксация события с помощью видеокамеры случайно оказавшимся на этом месте героем;

3й уровень – деконструкция события, работа, связанная с осмыслением снятого материала;

4й уровень – “наблюдение над наблюдателем”, проявление воли трансцендентного наблюдателя, который незримо стоит за всеми событиями, имеющими место в фильме, – авторская инстанция;

5й уровень – “рамка”, контекст, внутри которого происходят все основные моменты фильма. Рамка имеет собственную структуру.

Она включает:

а) событие случайной встречи девушки-туристки, разыскивающей дом Иосифа Бродского, и героя фильма, а также встречу сына с отцом (начальная “рамка”) и

б) сюжет с забытым пакетом, в котором обнаруживается томик стихов того самого поэта Бродского (финальная “рамка”). “Рамочные” кадры открывают и завершают событийное повествование, образуя композиционное рондо с собственным, на первый взгляд, неприхотливым сюжетом.

На самом деле, кроме функции специфической завязки действия и его развязки, данная структура рамки выполняет и более важные задачи, погружая события фильма в специфический поэтический и философский контекст.

Мы имеем дело с фильмом с так называемым “ослабленным сюжетом”. Сергей Эйзенштейн, исследуя принципы организации материала, выявил два типа сюжетов:

а) произведения, основанные на “интриге”, “сюжетном узле”;

б) произведения, которые держатся на особом сцеплении элементов формы согласно своим специфическим законам связи, не нуждающимся в непременной интриге.

Он писал: “Сдерживать произведение воедино может «в основном», например, его речеткань или арабески хода деталей, которые кажутся тонким кружевом известковых узоров, которые наружным скелетом сдерживают внутреннюю жизнь подводных анемон”37. В качестве примера Эйзенштейн приводил Гоголя,который “примечателен тем, что из его произведений невозможно извлечь самостоятельного «хребта»”38. Это – “сюжет в деталях”. Характеризуя “ослабленный сюжет” пьесы Бена Джонсона “Варфоломеевская ярмарка”, Эйзенштейн приводит данный сюжет как пример “движения” и “действия” ярмарки, а не того, что на ярмарке происходит. Свою мысль Эйзенштейн иллюстрирует словами Энгельса: “… воспринимается сперва движение, потом – что движется”39.

В фильме “Апокриф” общим “движением”, по сути, является движение самой жизни, а тем, “что движется”, – воспринятый и осмысленный, вырванный из потока жизни один из ее бесчисленных эпизодов.

Вернемся к уровням.

Первый уровень – событие встречи мужчины и женщины на нью-йоркском пирсе. Жизнь любого мегаполиса буквально испещрена бесчисленными встречами, происходящими у бесчисленных городских лавочек на мостах, бульварах и проч. Миллионы мужчин и женщин встречаются, разговаривают и благополучно расходятся в разные стороны. Мимо этих событий мы ежедневно проходим, скользя взглядом, регистрируя их периферийным зрением и не придавая им значения. То, что молодой человек все же выделил это событие как достойное фиксации на пленке, свидетельствует о его качествах наблюдателя, а также о внутреннем резонансе, наличии некой проблемной зоны, связывающей его самого с фактом этой встречи. Тем не менее на общем плане событие решительно не представляет никакого интереса, и лишь мгновенное укрупнение неожиданно меняет ситуацию.

Второй уровень – “наблюдение-фиксация” события с помощью камеры. Здесь проявляется особая острота зрения и внутреннего чувства героя-наблюдателя, его интуиции, позволяющей выхватить из общего движения именно те мгновенья, которые смогут открыть восприятию логику языка жестов, позволяя проникнуть за авансцену события, во внутренние измерения души. Так возникает особая пульсирующая логика укрупнений, стоп-кадров, перемоток пленки, дающих возможность по-новому осмыслить случайно попавший в поле зрения жизненный эпизод.

Третий уровень решается исключительно языком кино, через укрупнения, перемотку пленки, флешбэки и прочие кинематографические приемы с целью максимальной реконструкции всех значимых деталей этой открывающейся “драмы под микроскопом”. Можно говорить о виртуозной технике этой кинематографической деконструкции, об особом чувстве ритма, точности акцентов, экспрессии отдельных планов и монтажных синтагм.

Четвертый уровень как бы надстраивается над первыми тремя уровнями, расширяя семантическое пространство за счет режиссерской стратегии “наблюдения над наблюдателем”. Автор дает возможность прикоснуться к тем внутренним процессам, которые связаны с реакцией самого героя. С одной стороны, с самим молодым человеком, собственно, ничего не происходит. Он просто становится свидетелем одной из бесчисленных драм, заполняющих жизнь мегаполиса. Но, с другой стороны, угол зрения, ракурс, масштаб, которые привносит герой в свои наблюдения над жизненным фактом, позволяют ему увидеть нечто особое, значимое и ценное для его собственного личностного опыта.

Пятый уровень, который мы связываем с понятием “рамки”, формирует собственное философское – поэтическое поле, заставляя заново переосмыслить все увиденное. Событие выяснения отношений между мужчиной и женщиной открывается особым драматизмом.

В свое время венгерский эстетик Бела Балаш писал о том, что кино дает возможность проявиться человеческой душе, делая ее “видимой”. В фильме Андрея Звягинцева душа буквально самопроявляется через телесные движения человека. Исследуемый жизненный эпизод погружен в молчание. Мы не слышим речи, не слышим слов, не знаем, что на самом деле говорят эти люди. Вынужденное “отсечение” речи (удаленность от места действия) рождает необходимость максимальной концентрации на пластике персонажей и как результат – выявление выразительности телесного языка, богатства физиогномического текста человеческого лица, открывающихся в кинематографическом микроанализе.

Размышления о пластике тела приводят нас к теории жеста немецкого мыслителя Карла Гауптмана. Исследуя живопись, Гауптман обращает особое внимание на способность некоторых живописцев не фиксировать застывшую в неподвижности позу, но передавать ощущение движения, фиксируя на полотне “переходные” моменты. В качестве примера Гауптман указывает и на роденовскую скульптуру, воспроизводящую переходные состояния движения человеческого тела.

Михаил Ямпольский в своей работе “Видимый мир” приходит к выводу, что именно интерес к “переходу”, “становлению” открывает для Гауптмана особую функцию жеста как элемента универсального природного языка и онтологического компонента кинематографа. “«Что же такое жест? Что же такое полное значения движение живого тела?» – спрашивает теоретик и отвечает: «Душа выражает себя в словесной речи именно в жестах <…> Жест – это тон музыканта, свет живописца, слово говорящего, средство выражения души»”40.

Ямпольский так комментирует идеи Гауптмана: “Жест – идеальное средство выражения душевных аффектов именно потому, что он, в отличие, скажем, от слова, проходит различные динамические стадии – неуверенность, ориентацию, фиксацию намерения и т. д. Жест никогда не существует в форме «окончательной сформулированности», он «становится», он разворачивается, как сама жизнь, во времени и является сложным процессом…”41 Характерно, что Гауптман и звучащую речь определяет как “часть жеста”, через которую люди “озвучиваются”: “Лишите говорящего человека возможности сопровождать свою речь выражением эмоций, мимикой и «действиями», и прежде всего модуляциями, возникающими из ритма дыхания, биения сердца, и коммуникативные возможности души и звучащей речи скукожатся до минимума”42. Лишенный всего этого человек становится, по мнению Гауптмана, “персонажем из сказки – человеком без души”. Жест пронизан жизнью. Жест свидетельствует и выражает саму жизнь, поскольку жест способен схватить и передать “переходный момент” вечного движения жизни. Жест – это всегда дисбаланс, он вырастает из микродвижений, он строится на ритмических асимметриях. Он – сама неустойчивость, трансформирующийся элемент в динамике становления.

Гауптман переносит понятие жеста на все мироздание. “Весь мир – это одно обширное царство полных значения жестов”, и кинематограф выступает в качестве совершенно уникального инструмента их фиксации, ибо ни одному другому искусству недоступна объективная фиксация всего разнообразия “жестов”. Кино, таким образом, превращается в средство выражения мировой души.

Бела Балаш также связывает телесные движения с самопроявлением души человека и придает особое значение “тексту” человеческого лица: “Лица других людей подобны стеклянной маске, сквозь которую мерцает другое, более истинное сокровенное лицо, иногда оно скрыто даже за двумя масками. Я вижу расстояние между маской и скрытым лицом. Это – человеческий характер, удаленность от самого себя. У всего этого – тысяча форм”43.

Текст человеческого лица многослоен, об этом свидетельствуют все физиогномические трактаты. На поверхности лица одновременно присутствуют, совмещаясь, несколько типов сигналов:

а) статичные, связанные с врожденной структурой лица, неизменными качествами человека;

б) медленные возрастные и профессиональные изменения, фиксируемые в лице;

в) быстрые мимические.

По определению Михаила Ямпольского, текст лица подобен палимпсесту – пергаменту, где под написанными строками проступают другие, более ранние тексты. То, что мы понимаем под “выражением лица”, – это процессы, связанные с энергией, устремленной из глубины наружу. Смыслы, формирующиеся за поверхностью лица, выносятся из этой глубины на поверхность. Таким образом, “текст” лица – это параллельное присутствие на одной лицевой поверхности различных смысловых слоев. Балаш рассуждает об “утопии лица внутри лица”. “Многослойность” лица – это результат разворачивания одного движения внутри другого, результат “памяти”, “следа” этого движения.

Микроанализ работы камеры, направленный на “считывание” смыслов, проявленных в лице, – это аналог микроскопа, открывающего невидимые невооруженному глазу процессы. Суть кинематографического микроанализа связана не с элементарным укрупнением, но со стратегией открывания этих невидимых слоев.

Кинематографический микроскоп в этом смысле – машина, позволяющаяся “считывать” микродвижения души. Решение такого рода задач связано, по мнению Балаша, с глубоким погружением в материал, с особыми техниками прямого созерцания объекта. Речь идет о визуальном контакте через “послойное” обнажение объекта, аналитическом “расщеплении” этих слоев, открывающих новые смыслы.

Язык тела, включающий в себя язык лица, еще более усложняет задачу постигающего, ибо он весь соткан из нюансов и противоречий и, как выразился К. Мирендорф, “то, в чем клянется рука, выдает нога”44.

Фильм Андрея Звягинцева “Апокриф” – это миниатюра, запечатлевшая один из моментов человеческого роста, связанного с процессами осознавания, осмысления жизненных фактов и претворения их в личностный опыт.

Мир говорит с человеком множественным языком, с готовностью посвящая в таинства бытия. Все зависит от самого человека, от того, насколько сам человек готов к творческому восприятию, насколько пробуждено в нем желание к постижению.

Герой в фильме Звягинцева успешно проходит очередной жизненный урок. Жизнь посвящает молодого человека в таинства отношений мужчины и женщины, таинства любви, страсти, страдания, открывая многогранность и неизмеримость этого чувства.

Этот урок-посвящение дает возможность молодому человеку по-новому посмотреть на свою собственную ситуацию. Что-то изменится в его жизни. Уже изменилось. Об этом свидетельствует то просветление и внутренний покой, в котором пребывает герой в последних кадрах фильма.

И еще одна важная тема нашла свое воплощение в картине. Фильм дает возможность прикоснуться к таинству рождения поэтического образа. И здесь мы обнаруживаем новый парадокс. Чем больше фильм приближается в своих параметрах к природному естественному факту, тем отчетливее проступает трансцендентное, абстрагированное, символическое. Фотографическое, достоверное открывается символическим измерением.

Режиссер находит метафору унесенного ветром фотографического снимка как прожитого мгновения, исчезнувшего в потоке бытия. Внутренний импульс внезапно заставляет героя выскочить из метро и вернуться к месту действия – на пирс, к лавочке, где только что происходила драматическая “встреча-расставание” мужчины и женщины. Вот то, за чем он вернулся, – забытый этими людьми пакет. В нем – книга стихов Иосифа Бродского. Между страницами – фотография. Запечатленное мгновение безмятежного счастья, где он и она – в начале своего совместного пути. Внезапный порыв ветра буквально вырывает фото из рук молодого человека и с силой прилепляет к решетке забора. Изумленный герой не успевает протянуть руки в сторону фотографии, как новый порыв вновь подхватывает снимок, чтобы унести запечатленный образ теперь уже навсегда. Эпизод буквально включает работу ассоциативного сознания, генерируя волны приходящих образов и смыслов:

а) почти библейская метафора бытия – пришел час, и нет человека, “и место его уже не узнет его” (Пс. 102:16);

б) метафора человеческих чувств – неустойчивых, подвижных, трансформативных;

в) метафора самого кинематографа, позволяющего зафиксировать, схватить момент жизни, запечатлеть, на мгновение приблизить образ, прежде чем он вольется в реку виртуальных образов культуры;

г) метафора работы человеческого сознания, вдруг, по наитию, извлекающего некий образ, момент из бега бытия.

Кадр с порывом ветра – еще и метафора зарождающегося творческого процесса, момент перехода объекта из сферы внешней во внутреннюю сферу опыта воспринимающего.

Впечатления пронзают человека, вихрящиеся ряды ассоциаций пробуждают новое слово, вызывая к жизни смутный новый образ, порождая некое внутреннее пространство, место, где этот образ обретает пристанище вплоть до того момента, когда он будет извлечен художником для воплощения в материале, будь то линия, краска, звук или кинолента.

Так рождается поэзия, возникающая из пронзительного наблюдения над жизнью, которое раскрывает в этой жизни невидимые обычному глазу процессы и связи, позволяющие ощутить и пережить этот факт жизни и как фрагмент вечного и совершенного бытия.

Емкость найденной метафоры насыщает небольшой по метражу фильм мощными коннотациями, уплотняя его смысловой объем. Структуру фильма можно сравнить с хокку, когда простые по содержанию события и образы, фотографически точно зафиксированные, становятся ядром, излучающим смыслы. И всякий раз эти смыслы, эти смысловые потоки будут другими в зависимости от чуткости и открытости позиции наблюдателя.

- За колосок ячменя

- Я схватился, ища опоры…

- Как труден разлуки миг!

Мастер-класс Андрея Звягинцева

Фрагмент № 5

У вас есть актерские работы, а снимать вы стали только в 2000 году, целых десять лет спустя после завершения актерского образования. Расскажите о своих переживаниях тех лет, когда вы не могли самореализоваться. Если бы не было звонка от продюсера Дмитрия Лесневского, как бы вы реализовали свое желание стать режиссером?

Сослагательное наклонение, думаю, будет здесь не более чем пустым предположением. Если б не было звонка – понятия не имею, что было бы со мной вообще. Судьбоносный звонок для меня, что тут говорить. Я дважды родился на свет. Первый раз – понятное дело, как все. А второй раз – недавно, в Венеции. То, что случилось со мной в Венеции седьмого сентября, действительно подобно рождению.

Венецианский фестиваль какого года?

2003 года… Что бы я делал, если бы не было звонка?.. Не могу сказать, что, увидев в конце восьмидесятых “Приключение”, сразу решил стать режиссером. Такого точно не было. Я посмотрел “Приключение” и понял, что это абсолютное волшебство, чего никак не думал о кино до встречи с этим фильмом. Я вдруг почувствовал, какими невероятными возможностями обладает киноязык. И только, не более. Да, еще появилась мечта: найти такого режиссера, который посадил бы актера на стул и с удовольствием бы снимал, как тот просто сидит и смотрит перед собой. Не “действующего”, “играющего” актера, но просто само течение жизни. В 1990 году я закончил ГИТИС, но в театр решил не дти. Посещал Музей кино, смотрел фильмы, рано утром мел улицу на Суворовском (ныне Никитском) бульваре, где работал дворником, днем спал, ночью читал. Почти бесцельное существование. Да, это были последние годы той эпохи, когда еще можно было себе такое позволить. Я не мечтал быть режиссером фильмов, я мечтал о кино вообще. Такая вот романтика: мел двор, смотрел кино, что-то читал-писал. Это был, пожалуй, самый важный этап моей жизни. Десять лет ожидания и самообразования. Ведь очень важно, что ты сам добываешь себе знание, поскольку исходишь из осознанной необходимости, которая вдобавок приносит тебе удивительное наслаждение. Конечно, хорошо, чтобы был какой-то человек или окружение, которые тебя ориентировали бы. Это необходимо. В моем случае Музей кино, собственно, и был моей школой. Правда, без выпускного билета. Даже чувствуя собственные силы, убедить кого-то стороннего в том, что ты можешь делать кино, весьма трудно, согласитесь. Человек без необходимого образования, не имеющий свидетельства о том, что он может работать в кино, это было просто нереально для той страны. Я говорю о советском наследии. Когда ты с корочкой, с бумажкой, то понятно, кто ты, а когда без корочки – непонятно. Ну куда податься? Я не представлял куда. Дают дебюты кому-то, но опять же – людям, которые закончили ВГИК, тем, кто имеет основание претендовать на то, чтобы сделать свой первый фильм. Я не видел путей реализации. Зимой 2000 года у меня родился замысел, короткая новелла, минут на тридцать – сорок, которую я мечтал снять. Я чувствовал: если не сниму ее тем летом, то в принципе все, моя жизнь закончена. Мне было тридцать шесть. Десять лет молчания, созерцания и ожидания у моря погоды. Конечно, я как-то зарабатывал на жизнь, снимая рекламу, но это никакого удовлетворения не приносило. В то самое время, пока ты смотришь Антониони, тебе самому приходится что-то там тридцатисекундное стрекотать. Реклама всегда была для меня исключительно способом заработка.

И я решил – сниму очередной ролик, на заработанные деньги куплю видеокамеру, соберу друзей… А это зима, февраль – март, самое время для депрессии. В конце марта – звонок от Лесневского. Я был счастлив. Помню, вышел из его кабинета и думаю: как подобное может происходить со мной? Это сон. Я держу в руках пятнадцать сценариев, из которых могу выбрать один и сделать по нему фильм. Сняли мы первую новеллу за 12 тысяч долларов, съемочных дней – четыре, одна комната, два актера… Я сейчас ухожу от вопроса, потому что не могу придумать, что бы было со мной, если бы не было этого звонка. Вот, понимаете, что такое реализация для человека? Пока ее нет, человеку тесно в самом себе. Можно, конечно, “впитывать”, многое читать, “вбирать” в себя, смотреть, учиться у самой жизни – все это здорово и необходимо. Но в какой-то момент… Эти “камни” ты насобирал, и их нужно разбрасывать, иначе они раздавят тебя. А когда нет и нет реализации, ощущение ужасное, гнетущее, очень опасное – оно у меня копилось десять лет. Нужно проявить терпение и ждать. Это тоже своего рода жертва. Ты отдаешь ее на алтарь своей самореализации. Ожидание как жертва. Только ведь никто тебе не скажет, когда и чем закончится твое ожидание.

А вы не пытались поступить?

Во ВГИК поступить – это не выход, я понимал, что для меня это бессмысленно. Еще четыре года жизни отдать призрачным предпосылкам к началу творческого пути? Вы же понимаете, что ВГИК никому не может дать гарантий ни “запуска”, ни тем более будущего. Есть другая форма обучения: высшие режиссерские курсы, там два года, это несколько полегче, конечно. Но я знаю, что не одинок в своих мыслях о том, что человеку достаточно просто смотреть хорошее кино, а после очутиться на съемочной площадке и пройти весь цикл. Просто созерцая, делая какую-то свою работу и наблюдая, как работает группа, режиссер, оператор. Операторское дело, конечно, совсем другое, там камеру надо знать, технику, новую оптику, чт она предлагает, какие возможности, возможности пленки и многое другое… В этой профессии технические навыки крайне необходимы. Не знаю, откуда Миша Кричман всем этим овладел, также не имея вгиковского образования. Мы никогда с ним об этом не говорили. Но Миша однажды дерзнул и встал перед камерой. Будучи неофитом, однажды он просто не испугался нажать на кинокамере кнопку “Пуск”. Нужно преодолеть этот рубеж. Когда ты читаешь какое-то литературное произведение, ты ведь способен увидеть все: мизансцену, перемещение персонажей, возможно, даже цвет платья, фактически ты можешь видеть уже композицию кадра. И нужно поверить – то, что ты созерцаешь здесь, можно превратить в то, что будет потом на экране. Этот страх необходимо преодолеть. Следует набраться решимости, дерзости и сказать себе: “То, что я вижу, имеет значение”. А дальше уже технология.

У меня сложилось впечатление, даже некий образ, что во ВГИКе заседают люди, которые, как жрецы Древней Греции, полагают, что обладают своего рода тайным знанием. Есть такое предание – не то о Софокле, не то о Еврипиде, – будто жрецы гнались за ним, чтобы предать его казни за то, что он открыл тайны жреческие. И он уцелел только потому, что сумел вбежать под свод храма, где убийство невозможно, и там успел им объяснить, что он непосвященный. Посвященный же под страхом смерти не имел права раскрывать тайны. Он подтвердил, что не является посвященным, и что для него новость, что многое из того, о чем говорит он в своих пьесах, является тайным знанием, и что знание это на него какими-то другими путями снизошло. Нечто похожее и тут: ощущение, что за стенами ВГИКа есть что-то такое, о чем вы никогда не догадаетесь, покуда не поступите и не пройдете эту школу.

Впрочем, чтобы вы меня не истолковали превратно, хочу сказать, что у каждого свой собственный, ни на кого не похожий путь к реализации своей мечты, своего “я”. Тарковский и Шукшин, например, учились во ВГИКе, а вот Эрику Ромеру или, скажем, Квентину Тарантино это не понадобилось. Уверен, многое решает накопленное знание о мире: увиденное, прочитанное, прочувствованное, осмысленное, а завершением всего является практика, и вот тут кому как повезет: кто-то на учебной студии ВГИКа нарабатывает эмпирические знания, а кто-то прямо на съемочной площадке своего дебютного фильма.

А вы не ощущали себя в роли Софокла? Когда за вами гонятся?

Слава богу, никто за мной пока не гнался. Эти дикие времена давно прошли.

Скажите, откуда у вас религиозные знания? У вас религиозная семья? Есть к этому интерес?

Вы знаете, как-то одна девушка сказала, что у нее нет “широких интеллектуальных познаний в области религии”. Коротко замечу, ирония этой фразы состоит в том, что именно интеллектуальные-то познания в этой сфере и бессмысленны, потому что иной раз возникает чувство, что чем их больше, тем дальше знающий от предмета этих знаний. Что же касается источника моих скромных сведений о религиозных вопросах, могу сказать, что никакого богословского образования у меня нет. У меня есть к этому интерес, да. Меня это сильно впечатляет. Фигура Христа – я нахожу себя перед ней совершенно беспомощным. Я не могу вместить того, что Он сделал, того, о чем говорил. Это грандиозное событие в истории человечества. Его появление, Его дела и слова. Для меня религиозный человек – это не начетчик, не фарисей, книжник и законник, и не из суеверия он этим занимается – такой для меня гораздо ближе к язычникам, – но человек ищущий. Тот, кто находит себя религиозным в ином смысле: не в строгом конфессиональном, а в каком-то высшем, стоящем над какими бы то ни было конфессиями. Право на истину – почему одни решили, что оно есть именно у них, а не у других? Как-то это не вяжется ни с фигурой Христа, ни с тем, о чем Он проповедовал.

Верующий и религиозный человек – это разные вещи.

Мне близок Кьеркегор. Он словно бы говорит: “Я не христианин, я так… бледная тень христианина”.

“Я христианин, потому что не признаю себя христианином. Потому что это слишком высокое звание”.

Когда его читаешь, думаешь: ничего себе, скромность какая! Невероятная глубина христианского миропонимания, которая ему дана, человеку светскому иискренне считающему себя совсем не христианином, впечатляет… Про свою семью я не могу сказать, что она религиозная. И себя я нахожу грешным человеком. И потом, знаете, есть у Ницше радикальная, как и все у него, максима о том, что в мире был только один истинный христианин, и имя его – Иисус.

Вы верующий человек?

Мне бы хотелось себя так называть. Хотелось бы ощутить в себе это чувство; чувство, что могу сказать так не кому-то, а себе самому: я верующий человек…

Вы сами к этому пришли или что-то было знаком?

Знком? Да нет, знака никакого не припоминаю. Просто иногда ты встречаешь людей, или какие-то тексты попадаются тебе на пути. В моем случае это была Библия: могу сказать, когда впервые она попала мне в руки. В начале восьмидесятых в родном Новосибирске как-то мне дала ее соседка по подъезду, пожилая женщина. В 1980 году я поступил в Новосибирское театральное училище, мне было шестнадцать лет. Я никогда ничего не слышал о Боге. Жил в семье советского образца. Хотя, оказывается, был тайно крещен, когда мне было года два. Мои родители оставили меня на лето на Украине у родителей отца, и только спустя лет двадцать пять я вдруг узнал, что был крещен матерью отца. В те времена тайное крещение было явлением распространенным. Ничего я не знал ни о христианстве, ни о самом Христе, я был нормальным советским пионером, октябренком. Мне сорок три года. На сегодняшний день. Так что я хлебнул всей этой “красоты” советской жизни, где религии будто бы не существовало вовсе. И вот одна бабушка, соседка – она на пятом этаже жила – передала мне Библию. Это был огромный фолиант: книга обветшала так, что представляла собой почти яйцо, желтые страницы в форме эллипса, истлевшие по углам, ну просто как в кино… Она дала мне почитать, и я очень не скоро, наверное через полгода, как-то случайно открыл Евангелие от Матфея. Это первое, что я прочел. Читал с удовольствием. Когда прочел историю Христа, был потрясен. Просто повержен. Ты читаешь этот почти сухой перечень фактов, а у тебя внутри все переворачивается. Эмоциональности текст почти лишен, я бы так сказал. Разве только красота языка: “И сказал он…” Я был очарован языком и событиями, которые там описываются.

В чем причина временных и национальных различий в фильме “Изгнание”?

Повесть, по мотивам которой снят фильм, написал американец армянского происхождения. События, которые разворачивались в повести, скажем так, ретроспективные для сегодняшнего дня. Там котелки фигурировали, паровозы… Для нас с вами это уже ретро. Хотя там, помню, какие-то даже самолеты были, гражданская авиация, аэропорт во Фресно и в Сан-Франциско: “Марк, я скоро прилечу!” Даже не “Марк”, там и имена были другие. Ясно было, что с этим надо что-то делать. Ну не снимать же паровозы с котелками; понятно, что не Сан-Франциско и даже не Калифорния; имена не Дэйд и не Коди Боун, а что-то другое. И вот, оттолкнувшись от того, что надо это куда-то в другое место разместить, и во времени, и в пространстве, пришли мы понемногу к идее, что это – нигде и вместе с тем везде. И даже с точностью нельзя сказать когда. Эта идея показалась мне очень привлекательной. Отчасти можно сказать, что тянется она еще из “Возвращения”. Потому что там мы также ставили задачу стереть временные рамки. Временные – точно. Ясно, что это Россия, это понятно, но когда именно, в точности сказать невозможно.

Это ваш стиль или кто-то уже использовал его?

Нет, просто было желание сделать именно так. Я не знаю, использовал ли кто-то еще подобный метод или, если угодно, стиль.

Вам сорок три. Как вам удается выглядеть на двадцать пять?

Недавно ехал в такси, и мне водитель попался разговорчивый, болтал чего-то, болтал, потом вдруг совершенно неожиданно спрашивает: “Знаете, сколько мне лет? – И тут же, не дожидаясь ответа: – Все мне дают пятьдесят два, а на самом деле мне уже шестьдесят девять”. Я ему: “Слушайте, вы действительно никак не выглядите на свои годы”. И в ответ спрашиваю у него: “А как думаете, сколько мне?” – “Вам? – покосился так на меня оценивающе. – Ну, пятьдесят два”. Я смеюсь: “Не может быть. Мне моих-то лет не дают”.

Чем питаетесь?

Иногда, если повезет, питаюсь устрицами. Очень они мне нравятся. Мне сейчас представилось, будто мы на ток-шоу “Первого канала”: “А скажите, как вы там живете? В каких тапочках ходите?” Никакой специальной диеты у меня нет. Поздно ложусь, поздно просыпаюсь практически всегда, кроме съемочного периода. Натурные съемки – это всегда световой день, а начинается он рано. Встаешь в 6.30, в 7.00. В состоянии “огурца” идешь на площадку и работаешь, пока солнце не спрячется за горизонт. Весь съемочный период я себя абсолютно комфортно чувствую и встаю с легкостью.

Нет, тяжело бывает, конечно. На “Возвращении”, например, к концу съемок накопилась страшная усталость. У нас было сорок календарных дней экспедиции, из которых тридцать семь съемочных. За сорок дней только три выходных – это нелегкие условия, скажу я вам. Но у нас не было других вариантов – день выходного или простоя обходился бы нам в тысячу долларов. С нашим скромным бюджетом это было бы расточительством. Вся экспедиционная команда – сорок человек. Только кормить людей плюс их проживание в гостинице – тысяча долларов в день. Это была какая-то запредельная сумма для нас тогда, летом 2002 года. Мы работали каждый день по 14–15 часов, если считать с нелегкой дорогой на площадку и обратно. Под Питером только-только прошли белые ночи и световой день нас еще баловал, длился несколько дольше, и потому мы могли позволить себе длинный рабочий день. С этим нам повезло.

На каких фильмах, каких режиссеров вы учились? Как мы уже поняли, Брессон. А еще?

Брессон, да… Антониони, Бергман, Куросава, Тарковский… Вообще говоря, если список такой составлять, он выйдет очень длинным, поверьте… Черно-белый Вендерс; Михаэль Ханеке; почти весь Эрик Ромер; Бела Тарр; братья Дарденны; Джон Кассаветис, весь, исключая “Глорию”; Герман-старший, все, кроме одного его фильма; “Койяанискаци” Годфри Реджио; ранний Скорсезе; Луи Маль; “Слово” Дрейера; один фильм Дзурлини; почти весь Кубрик; Малик; Дэвид Линч; четыре фильма Иоселиани; “Долгая счастливая жизнь” Шпаликова; первая “Ася” Кончаловского; некоторые фильмы Хичкока и еще множество других режиссеров и фильмов, множество…

А Ларс фон Триер? Вы часто используете его темы.

Разве? Слово “часто” со мною как-то не очень вяжется, по-моему. Я ведь пока снял только два фильма… Мне очень нравится фильм Триера “Рассекая волны”, он меня просто сразил. Как раз в связи с этой же темой, она же там в чистом виде присутствует – тема жертвы. А вот “Танцующая в темноте” – уже не то.

Есть такое мнение, что “Танцующая в темноте” – это почти тот же самый фильм.

Абсолютно. Это в ту же реку, с того же конца, но только хуже. И если “Рассекая волны” – чистая нота, то здесь уже спекуляция.

Частично еще спекуляция на актрисе.

Некорректно, конечно, говорить так о другом режиссере, но уж извините, вырвалось. “Рассекая волны” – великий фильм. Я познакомился с Триером именно через него. В 1996 году увидел эту картину и был совершенно повержен, это бесспорный шедевр. Потом ждал подобного от “Танцующей” – и не дождался. Притом что я понимаю: это режиссер выдающийся. Мне нравится, как смело он поступает с формой, с какой легкостью обращается с ней. Последний его фильм мне тоже показался интересным. А “Догвилль”?! Завидую легкости, с которой он подходит к форме, он владеет этим инструментом очень талантливо и легко.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы оставить в кино свой след, нечто уникальное?

Нет. Я считаю, что это порочная история – нельзя об этом думать. Надо просто делать кино. И если вдруг случится так, что какую-то там лепту ты внес, то это уже будут решать за тебя другие. Само время решит. А человек не должен заботиться о таких пустяках.

Но он же должен искать себя?

Чтобы искать себя, не нужно далеко ходить. Себя искать следует в себе самом. Снимая кино, ты делаешь так, как считашь нужным. А есть ли в этом “прибавочная стоимость”, есть ли тут “прибыток” общему делу или нет – думать об этом нельзя. Это не твое дело. Твое дело – делать фильм. И все. Мне кажется, это порочная история. Такая же порочная, как ставить своей целью фестивали. Это очень опасная дорога. Твоей целью должен стать твой фильм. Точка.

Люди всегда делились на тех, которые следуют, и на тех, которые не следуют традициям. Традиционалисты и авангард – две группы, которые не могут примириться. Соединение этих двух вещей – традиции и новизны – рождает что-то свое. Вопрос в том, что человек должен быть озадачен не тем, чтобы наследить в истории кино, а чтобы внести что-то новое, свое.

Я понимаю, о чем идет речь, и все-таки продолжу в том же русле отвечать. И даже объясню почему. Если ты ставишь перед собой задачу, а по сути, определяешь ее как свою цель – создать непременно что-то новое, в таком случае ты… Как бы это выразить?.. Понимаете, твоя мотивация в таком случае какова? По большому счету. Знаете, какова? Это честолюбивая амбиция. Гордыня. Так ты все разрушишь, ты себя разрушишь. Ты язык разрушишь. Это не язык, это отчет. Ты просто, говоря грубо, “пляшешь не от той печки”. Мой педагог по мастерству актера как-то сказал – это было двадцать лет назад, но я запомнил эту фразу, потому что она истинна, – он сказал: “Послушайте, театру больше двух тысяч лет. Вы должны знать, что в театре было все. Абсолютно все. Единственное, чего там не было, – вас”. Другими словами, если ты “пляшешь” от того, чтобы изобрести что-то новое, а по сути то, что уже было, то есть снова изобретаешь велосипед или исходишь из какого-то рационального движения, ты ставишь не те цели. Вот и все. Ты сам прячешь свой собственный голос, не даешь ему пути. Ты не можешь знать свой голос, ты только одно знаешь: что в тебе этот огонь живет. И если ты этому огню даешь ход, тогда он осуществляется. Но не в рациональном, не в программном. Это не может быть задачей, понимаете? Твой голос, прозвучавший из иррационального, – вот это-то и есть “прибавочное”… Кто-то когда-то, возможно, скажет: “Это же прибавочное, это же в мире прибавилось!” Но только не ты должен это говорить – ни другим, ни себе. Я из этого исхожу. Новое – только вы сами, ваша индивидуальность. Голос, которого вы не знаете до поры, который вы познаете в процессе созидания, творческого акта создания фильма.

Многие из нас хотят стать режиссерами. Хотелось бы, чтобы вы посоветовали, с чего начать, о чем в первую очередь задуматься. Вы многое уже сказали на эту тему – нужно начинать прежде всего с себя, но, может, хотите что-то добавить?

Я исхожу из того, что нужно верить в себя. Верить в то, что в тебе жив твой собственный голос. Без убежденности в этом ты не сможешь сделать серьезного шага. Надо себе доверять. У тебя в голове возникает картина, и ты из страха, что это не нужно никому, что это не будет востребовано, не делаешь простого шага в неизвестность. Потому что если ты делаешь честный шаг, если ты исходишь из своего огня, из понимания, что это нужно сказать и именно так, дальше уже твой голос путешествует самостоятельно. Ты его не изобрел, ты просто открыл себя, кто ты есть. И если то, что ты есть, имеет смысл, то ты будешь принят. Или, если это не имеет смысла, окажешься “пшиком”. Мы боимся оказаться этим самым “пшиком”. Единственный путь – это доверие себе, своему огню. Гамлет говорит: “Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех, от долгих отлагательств”. Сомнения необходимы, но в какой-то момент крайне необходима решимость действовать.

Года три назад я познакомился с Дэвидом Линчем, это было на фестивале операторского искусства в Польше, в городе Лодзь. “Возвращение” было представлено там в конкурсной программе. Вообще выяснилось, что Линч завсегдатай этого места. Говорят, он там даже собирается купить себе какую-то фабрику, чтобы на ней свое кинопроизводство устроить. Он такой, знаете, не голливудский совсем парень. И вот начал я ему говорить о том, что за мной водится грешок, потому что в своей короткометражной новелле я использовал изображение его фильма, без приобретения, разумеется, авторских прав, просто взял и вставил туда фрагмент из “Шоссе”. Он улыбается: “Ну ничего, не беда. Я вам отвечу тем же”. И дальше он сказал такие слова, как напутствие, что ли: “Две вещи нужно помнить. Первое: никогда никому не позволяйте своими пальцами влезать в ваш замысел. И второе: будьте счастливы на площадке, получайте радость от того, что вы делаете”. Второе – это понятно. Я думаю, если вы уже снимали кино, вы знаете, что это такое. Это ни с чем не сравнить, это наркотик. Кто туда попадает, оттуда уже выйти не может. А первое – как раз именно то самое. Нельзя слушать никого. Я говорил о флешбэке. Если бы я послушал того человека, мнение которого очень ценю, и сделал бы так – я бы сделал это, не согласуясь с собой. Фильм такой, и я уверен, что он таким и должен быть. А кому-то кажется по-другому. Но смысл в том, что надо доверять себе и никому не позволять смущать вас. Не смущать тем, что это уже было, или тем, что этого никогда не было и быть не может. Все может быть, потому что человек, занимаясь творчеством, делает то же, что делает Бог, – творит, и делает это свободно и легко. Другой вопрос, чт будет дальше. Но это важный вопрос. По существу, это вопрос, определяющий, кто ты есть. Что такое человеческое сознание? Это не слова, не разговоры о том о сем. Это поступки. Человеческое сознание развертывается именно в действии. Кьеркегор противопоставляет героя рапсоду, который только и может что воспеть героя. Герой же совершает деяние, и этому деянию не нужно никакого комментария, потому что действие само за себя говорит.

Потому-то и не следует рассказывать зрителю о смыслах. Сам фильм и есть этот смысл. То, что ты делаешь, это то, что и определяет тебя. И если ты притворяешься, то рано или поздно это будет очевидно для всех. Если поставишь перед собой какую-то заведомо фальшивую задачу, это будет видно… Видно все, поскольку, когда человек действует, он весь как на ладони. И потому обнаружить себя – это мужественный шаг, это шаг рискованный, потому что можно ведь оказаться и “пшиком”. Но одновременно это и единственно верный путь к реализации: ты услышал отклик, и ты понимаешь, что существуешь. Это очень важный момент в жизни человека – самореализация. Но путь к нему, единственно честный и прямой, – это говорить своим голосом, не тиражировать клише, не вступать в ряды “голливудщины”, как говорит Джармуш. Сейчас вышла книжка его интервью. Если читали, он прямо говорит, что такое Голливуд и что такое “попкорновое кинопроизводство”. Фабрика по изготовлению клише. Парк аттракционов. Я, может быть, жестко скажу, но перпендикулярное кино, параллельное, как его ни назови, но если ты только манифестами занимаешься, если ты только декларации публикуешь и эта декларация твоя не подтверждена собственным молчаливым поступком, а фильм – это и есть молчаливый поступок… Кстати, прекрасная фраза у Андрея Платонова есть, ею можно и закончить: “Кино сначала было великим немым, а теперь, с появлением звука, оно стало великим слепым”. Думаю, на этой ноте можно и завершить нашу беседу. Делайте кино, делайте свое дело, а там, позже, другие пусть назовут это как им заблагорассудится – параллельным, перпендикулярным, новаторским, никуда не годным или еще каким.

Тихая данность происходящего

Андрей, поскольку ты занимаешься созданием музыки, то хотелось бы прежде всего узнать у тебя о процессе становления музыкального образа. Как возникает мелодия?

Можно начать с того, что понятие мелодии для меня не существует. Мне кажется иллюзорным деление музыки на мелодию, аранжировку, исполнение. То есть все это, конечно, присутствует, но эффект, производимый музыкой на слушателя, неделим на составные части. Он целостен и не имеет отношения ни к одной из перечисленных вещей. Что касается музыкального образа, то для меня этот термин, в общем, не несет никакой информации. У меня есть музыкальныепристрастия, склонности и привычки. У меня есть некое ощущение собственного каждодневного существования. Многое оказывает на меня влияние. Когда мне приходится заниматься музыкой (не могу сказать, что я ее пишу, так как из-за отсутствия образования я не могу пользоваться нотами, а просто наигрываю фрагменты, отрезая впоследствии все лишнее), все это влияет на конечный результат. В некотором смысле я не свободен создать нечто отличное от того, что я делаю.

И эта несвобода, ограниченная рамками личного восприятия мира, – как она влияет на создание музыки на заказ под конкретный фильм?

Я отказываюсь от подобных предложений. К счастью, их очень мало, как, впрочем, и вообще предложений писать музыку.

Но когда ты все же сочиняешь ее для кино, ты ориентируешься на текст сценария либо на определенные сцены, кадры, может быть, думаешь о теме фильма?

По большому счету, не важен ни фильм, ни музыка… У каждого человека есть некое восприятие окружающего его и происходящего с ним. Все, что человек делает, является отражением этого, следствием этого и частью этого. Так что детали так называемого творческого процесса не столь важны.

Хорошо. А важна ли осторожность при использовании музыки в кино?

Для меня музыка – вещь достаточно грубая. Грубая в том смысле, что она способна поменять наше восприятие чего-либо, создать новое измерение, изменить смысл на противоположный, именно в силу этих качеств она зачастую заслоняет простую и тихую данность происходящего.

Действие музыки настолько велико, что она может разрушить смыслы, заложенные в кадре. А в кино главным источником информации является все же изображение.

Что же касается моих пристрастий, то я не сторонник большого количества музыки в кино. Звуковое решение фильма должно быть почти незаметным, чтобы музыка не была навязчивой, не манипулировала чувствами и состоянием зрителя, не зависела от жанра картины. Но довольно часто в фильмах можно наблюдать другую ситуацию: когда музыкой прикрывают неудавшуюся сцену, и тогда она, в лучшем случае, подпорка.

Вообще, говоря о музыке для кино, трудно выделить какие-то общие правила. К каждому кинопроизведению подходят свои законы. Это относится как к авторскому, так и к коммерческому кино.

И ты не придерживаешься каких-либо общих принципов использования музыки в кино?

Единой системы нет. Система призвана упростить некий процесс. Поэтому, если моя задача – сделать что-то “быстро и качественно”, система уместна, а если то, что я делаю, никак не связано с “быстро и качественно”, поиск системы не имеет смысла и, возможно, даже вреден. Бывает по-разному: в одном случае, подкладывая под изображение определенную музыку, можно добиться эффекта альтернативного видения сцены, в другом – усилить общее состояние атмосферы в фильме. Например, в картине “Часы” Стивена Долдри музыка Филипа Гласса звучит прямо-таки вызывающе, можно сказать, торчит и идет почти поперек изображения, но именно это и наполняет драматизмом происходящее на экране.

Какое место в твоей жизни занимает музыкальное творчество?

Для меня это – одна из вещей, которыми иногда приятно заниматься.

А вдохновляешься чем: какой музыкой?

Мне будет странно узнать, что кого-то действительно интересует, какую музыку я слушаю. Если, к примеру, тебе это на самом деле интересно, я могу составить список или даже выслать эту самую музыку. Возможно, она тебе понравится, а может, и нет. В конечном счете важно твое собственное отношение к тому, что ты слушаешь и слышишь. В конце концов, для чего вообще человек слушает музыку? Почему он слушает ее один дома? Почему надевает наушники, выходя на улицу или садясь в метро? Почему таксист включает радио, когда к нему садится пассажир? Почему мы включаем музыку, когда собирается много друзей? Почему мы предпочитаем одну музыку другой?

У каждого на сей счет свое мнение, но меня интересует твое отношение к музыке. Например, в фильме о съемках “Возвращения” ты назвал отечественную музыкальную продукцию частушками. Почему?

Это было давно. И дело не совсем в частушках. Я думаю, что наша страна не исключение. То, о чем я говорил тогда, касается музыкального мейнстрима вообще. Его основную массу составляют песни. А в песнях для нас, как правило, первостепенное значение имеют слова. Они, согласно своей природе, либо уводят нас в мир образов, либо погружают в сентиментальность. Но ни в образах, ни в сентиментальности нет никакой реальности, тебя просто вгоняют в переживания по поводу прошлого или увлекают в мир грез. И если в музыкальной композиции нет слов, то, скорее всего, никто и не поймет, о чем в ней речь.

Неужели музыка не содержит в себе образы, создающие определенную атмосферу? Объясни тогда: из чего состоит реальность, о которой ты упомянул?

Музыка есть звучание. Зачем же к этому прицеплять еще что-то? Музыка не пахнет, не проецирует картинки, не обращается к воспоминаниям. И если слушатель не станет обременять себя всем этим, то он услышит как раз то, что звучит. А реальность… это как с фотографией: бумага, на которой она напечатана, краска на этой бумаге, свет, падающий на нее, я, смотрящий на фотографию, мысли, возникающие в моей голове, – все это реально. А вот люди, изображенные на ней, – их нет.

В собственные музыкальные композиции ты вкладываешь свои чувства, настроения. Поэтому музыка, которую ты пишешь, должна удовлетворять твоему вкусу, как никакая другая. Но возможно ли слушать собственные вещи, получая при этом удовольствие?

Есть много вещей, которые мне гораздо приятней слушать, нежели свои. Свою музыку я слушаю редко. Не могу слушать ее в чьем-либо присутствии. Действительно же получаю удовольствие, когда музыка в сочетании с изображением производит на свет нечто третье. Тогда можно и показать кому-то, и сказать: “Смотри, как хорошо!”

Иными словами, ты получаешь удовольствие от звучания музыки в кадре, а это больше присуще кинематографистам, чем музыкантам или композиторам. В работе над картинами Андрея Звягинцева были подобные моменты? Расскажи, как проходила твоя работа над фильмами “Возвращение”, “Изгнание”, “Нью-Йорк, я люблю тебя”.

Поскольку я не сторонник большого количества музыки в кадре, то у меня была возможность оценить каждое ее появление. Для “Возвращения” значительная часть музыки была написана еще до съемок. Для “Нью-Йорк, я люблю тебя” был взят и доработан один из прежних набросков. В этом смысле все было замечательно, и мне не пришлось здесь мучиться… Наверное, складывается впечатление, что я прямо-таки ненавижу писать музыку. Уверяю, это не так. Просто часто приходится делать много вариантов и проб, а меня это порой утомляет.

Один звукорежиссер на вопрос, что главное в звукозаписи, ответил: “То, как музыкант исполнил произведение”. Я все больше склоняюсь к этому же. На самом деле и звук, и музыка в контексте кино являются прикладными. Ведь если фильм меня никак не трогает, то мне абсолютно все равно, какой там звук, ну а музыка будет чуть в более выгодном положении. Это как если бы скрипки сыграли прекрасно, а в целом выступление оркестра было провальным.

Мне все же очень интересно узнать: из чего складывается звуковая атмосфера “Изгнания”? Ты ведь был и композитором, и звукорежиссером этой картины. На мой взгляд, в звуковой атмосфере “Изгнания” сконцентрировано самое существенное, поглощающее смысл слов, – передача одновременно внутреннего состояния персонажей и состояния не видимого нами мира, который с волнением наблюдает за героями и словно оплакивает их.

Человек склонен искать “главное” во всем: в своем существовании ли, в кино ли… Но каким бы важным ни являлось некое событие, или условие, или человек, все заканчивается и уступает место другому. Если в кинокартине, несмотря на интригу сюжета и глубину мысли, присутствует еще и это сильное, не умаляющее все вышеперечисленное, но безразличное к нему “движение”, то мои симпатии на стороне этого фильма. Меня завораживает, когда в картине появляются подобные вещи. И если фильм подразумевает такого рода динамику, я старюсь проявить ее. Но мне кажется, невозможно выделить какое-то одно условие для возникновения этого “движения”. Оно складывается из многих компонентов, в том числе и звукового ряда.

Что касается работы со звуком, в “Изгнании” многое сложилось из записанного на площадке. Когда ты записываешь то, что происходит во время съемок, получается нечто особенное, это невозможно придумать или предугадать. В этот момент происходит рождение пространства, которое звукорежиссеру необходимо заполучить. Само по себе это пространство невидимо. Поэтому, чтобы ощутить его и определиться с границами, в это пространство надо что-то поместить. Дальше можно его наполнять деталями в большей или меньшей степени. Таким образом, насыщаясь звуковыми элементами, внутрикадровое пространство постепенно наполняется жизнью.

Музыкальная фактура в “Изгнании” довольно разнообразна. Завершает картину “Канон покаянен” Арво Пярта. И еще одно его произведение для фортепьяно, “Fr Alina”, дважды звучит в фильме, но в разных исполнениях. Остальная музыка в картине – оригинальная хоровая. Обычно музыканты, которые пишут по нотам, знают, как у них все будет звучать, или хотя бы предполагают. Я лишен этого умения “предслышать” и не могу отделить партитуру от инструмента. Поэтому, чтобы понять, какое будет звучание, я должен его уже иметь. Можно, конечно, сделать хоровое пение в компьютерной программе, но это будет хор из американского фильма. Можно даже слова туда впечатать, и тебе их споют, но это все мне неинтересно. Я, к сожалению, не могу позволить себе пригласить тридцать человек и сказать: “Вот вы попробуйте это, а вы это…” Поэтому я взял диск с настоящими хорами, это были мадригалы – достаточно веселая светская музыка XVI века, извлек оттуда сэмплы и проделал над ними определенную работу: порезал, растянул, изменил тональность… У меня получилось много таких кусков. Я записал их на диски, и мы с Андреем все прослушали. Музыка оказалась подходящей, почти вся она была готова еще до съемок фильма. Потом, когда Андрей “склеил” картину, он самостоятельно разместил там эту музыку и показал, что получилось. После просмотра фильма я с ужасом понял, что эти “синтетические” хоры оказались такой тягомотиной: они безжизненно, бесконечно тянулись. Мне показалось, что в таком виде их нельзя использовать. Поэтому мы решили записать живой звук.

Друзья познакомили меня с Андреем Котовым – руководителем ансамбля древнерусской духовной музыки “Сирин”. И мы решили поступить следующим образом: моя знакомая, Таня Михеева, прослушала записи, переписала их в ноты, а я отдал ноты Андрею Котову, и его ансамбль это исполнил. Писали мы хор в “живой” акустике, в действующем монастыре на Таганке, в одном из храмов Крутицкого Патриаршего подворья. Перед записью состоялось всего две довольно сумбурные репетиции, времени на большее уже не было. В момент же самой записи у нас периодически возникали какие-то дополнительные проблемы. В помещении было очень холодно, но куртки надевать было нельзя – они шуршали. Поэтому все жутко замерзли. Время от времени в запись прорывались звуки пиления, строгания, птичек, собачек и машинной сигнализации. Я уже думал, что ничего у нас не выйдет. Но в итоге все получилось хорошо. Однако надо сказать, что записанное довольно сильно отличалось от первоначального замысла. Отчасти изменения возникли при переносе материала в ноты, отчасти – при исполнении живыми голосами. Получился замечательный, но уже совсем иной вариант звучания, который тоже не хотелось использовать в фильме в таком виде.

На дворе был уже март месяц, времени не хватало. Нужно было выходить на перезапись, а у меня музыка присутствовала лишь номинально. Я дико переживал, не знал, как мне быть, что делать. В итоге взял записи хора в монастыре и совместил их в разных пропорциях с “синтетическими” треками, и получилось, в общем, неплохо. С одной стороны, это была “синтетика”, но благодаря хору в ней появились живые вещи. Всего было записано семь композиций, но в фильм вошло три или четыре.

Когда все было сделано, какие возникли ощущения?

После того как мы это все записали, у меня была единственная мысль: никогда больше в жизни я не буду совмещать работу звукорежиссера и композитора. Это было невероятно тяжело. Последний месяц мы с Андреем практически не спали. Перезапись длилась по 14–15 часов в день, в семь утра мы обычно заканчивали, а к 15.30 нужно было снова возвращаться в студию перезаписи. Я уже не понимал, о чем фильм. Мне постоянно казалось, что звук отвратительный. И даже когда мы все сделали и посмотрели картину в зале, ощущение того, что звук ужасный, меня не покидало. И только через полгода я вновь посмотрел “Изгнание” и понял, что все получилось очень даже неплохо.

Я знаю, что твоя любимая сцена в “Возвращении” – “Ваня на мосту”. А в “Изгнании” есть любимая сцена?

Конкретную сцену из “Изгнания” выделить не смогу. Там есть такой длинный эпизод: Алекс звонит брату, просит его помочь найти врачей, которые согласились бы нелегально сделать аборт Вере, далее идет цепь событий, заканчивающаяся уходом врачей после окончания операции. В этом эпизоде создалось такое ощущение неизбежности, будто огромный снежный ком покатился вниз с горы, его невозможно уже остановить – механизм запущен, все, что герой пытается сделать, лишь ускоряет его движение. И это состояние продолжалось для меня почти до конца фильма.

В “Возвращении” по-другому. Общее ощущение от картины сосредоточено для меня в кадре, где Ваня стоит на мосту. Его высадили. Мимо едет грузовик. Мальчик смотрит на проезжающую мимо машину и не знает, вернутся ли за ним. В этот момент для Вани не существует будущего. Смысл от этой сцены для меня распространился в результате на весь фильм. Я осознаю, конечно, что в картину закладывалось другое, но для меня существует только этот кадр. В нем есть ощущение полной неизвестности, и оно мне очень понятно. Причем эта сцена находится в середине фильма. Первую половину картины события постоянно разворачиваются, и вдруг в середине – ах… все из-под ног вытащили, и ты не знаешь, что будет дальше. Помню, похожие ощущения у меня возникли, когда я смотрел фильм “Приключение” Антониони, его мне дал Андрей.

С помощью кино можно многое ощутить и прочувствовать. Но способно ли кино изменить человека?

Для меня кино – это вид “ощущенческого” интеллектуального развлечения. Я не верю в способность кино радикально изменить кого-то. Все фильмы, которые мне нравятся, произвели на меня впечатление, порою сильное, но не более того. Я не открыл в них ничего такого, чего не обнаружил бы в повседневной жизни. Поэтому для меня кино является всего лишь отражением.

Это отражение у каждого режиссера свое. К примеру, фильмы “Возвращение” и “Изгнание” сотканы из символов, знаков. Если рассматривать фильм как звуковую конструкцию, может ли она состоять из знаков?

Может, но мне это неблизко. Сделать фильм довольно сложно. Я поражаюсь, как люди отваживаются на это. Знаки, возможно, являются неким инструментом, помогающим ориентироваться в сложном пространстве фильма или придавать форму материалу.

А в собственной жизни ты замечал присутствие знаков?

Вне кино я не придаю знакам большого значения, потому что знак является всего лишь отображением чего-то, как и слово, которое есть лишь обозначение предмета, но важен-то сам предмет. Он настоящий, он существует, а словом его в любом случае невозможно даже описать полностью. Поэтому зачем мне придавать такое значение описанию предмета, если есть сам предмет?

Беседовала Ольга Чижевская12 сентября 2009 года

Глава 5

Елена

2011

Евгений Васильев

Собачье сердце

Революция 1917 года и профессор Преображенский породили новый биологический вид – человека-собаку Шарикова. Сетевая революция XXI века породила “Анонима”. Аноним – существо ловкое и почти не отличающееся умом от собаки. Анонимы не обладают ни достатком, ни свойствами, ни душой. Однако, сбиваясь в стаю, Анонимы становтся всемогущи и непобедимы. В древности “Анонимы” имели другое имя – “Народ”. А Народ “право имеет”. Постепенно Анонимы заполняют собой просторы интернета. Потом, подобно зомби из фильма ужасов, выползают на Тахрир и Манежку. Трепещут полковники Африки. Прячутся по углам шейхи Персидского залива. Бывшие хозяева Европы получают статуэткой по морде. В России Алексей Навальный поднимает Анонимов на борьбу с властью “воров и жуликов”. Посадские люди бросаются под боярские сани с мигалками. С колокольни оземь летят кумиры прошлого – целовальники Юрка Лужков и Никитка Михалков.

Не многим лучше судьба у кумиров настоящего – “народных печальников”. Стоит лишь голову приподнять над толпой Анонимов, стать чуточку богаче, умнее, удачливей. И ты, Навальный, и ты, Шевчук, – встал в позу – получи дозу. Гнев русского Анонима находит свое иносказательное выражение в леволиберальном игровом кино – “Новой волне”. Яркая документалистика симпатизирует Анонимам уже вполне открыто. Почти все актуальное в 2006–2010 годах отечественное кино (и правое, и левое): “Сумаcшедшая помощь”, “Волчок”, “Дикое поле”, “Юрьев день”, “Школа”, “Россия-88”, “Революция, которой не было” и примкнувшее к нему квазиотечественное “Счастье мое”, – ставя диагноз действительности, смотрят на нее глазами маленького человека. “Какраки” Ивана Демичева – редкое исключение. Между властью и народом, между знатью и плебсом назревает война.

И вот на фоне этого эгалитаристского, преимущественно левого кино, на фоне набирающей силу толпы Андрей Звягинцев снимает самый антинародный фильм двадцатилетия – “Елена”, картину, которая в контексте современной политической жизни может стать знаменем элиты в войне с Шариковыми всех пород. Со времен “Собачьего сердца” Владимира Бортко мы не видели ничего подобного.

Если отбросить метафоры и впасть в преступную вульгарность, то сюжет “Елены” можно описать как битву родственников за роскошную квартиру на Остоженке. Тема для популярной передачи “Час суда”. “Новые аристократы”: молодящийся пенсионер-миллионер Владимир (Андрей Смирнов) и его наследница-чертовка Катя (несравненная Елена Лядова) противостоят “выходцам из глубин народа” – жене Владимира медичке Елене (Надежда Маркина), ее безработному сыну Сереже (Алексей Розин), ее невестке Тане (Евгения Конушкина), ее внукам – гопнику-уклонисту Саше (Игорь Огурцов) и Анониму-младенцу.

Сражение развивается неспешно, даже интеллигентно. Но на пике конфликта Елена и ее простодушный сын Сережа в качестве убойных аргументов начинают почти дословно цитировать Швондера и Полиграфа Полиграфовича. Шариков: “Мы в университетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат с ванными не жили… Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право…” Швондер: “Мы, управление дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома”. Елена: “Какое вы имеете право думать, что вы особенные? Почему? Почему? Только потому, что у вас больше денег и больше вещей?” Сережа в ответ на отказ предоставить очередной бессрочный кредит: “Не, ну чё за фигня!”, “Вот, блять, жмот, а!” (читай: “Где же я буду харчеваться?”). Елена ничтоже сумняшеся выгребает сейф Владимира, так же как и Шариков, который присваивает в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежавшие под пресс-папье.

После Первой мировой войны Европа была в ужасе от масштабов свершившейся бойни. Казалось, что уже никто и никогда и не подумает повторить этой ошибки. В двадцатые годы прошлого века журналисты брали интервью у выдающегося философа истории Освальда Шпенглера. Задали вопрос: “Будет ли Вторая мировая война?” Шпенглер ответил: “Конечно, будет”. Журналисты опешили и задали вопрос второй: “Когда и почему?” Шпенглер усмехнулся и ответил: “Через двадцать лет. Потому что к этому времени уже вырастет поколение, которое не знает ничего о Первой мировой”. После социальных экспериментов в XX веке тоже казалось, что мир уже никогда не сможет ввергнуть себя в поиски “Большой, Священной Правды”. Так казалось в 1989–1993 годах.

…Прошло двадцать лет.

Случилась смена поколений. Сейчас социализм и его прелести для тех, кому сейчас меньше тридцати пяти, – абстракция. Умственная конструкция. Уход Гурченко, Козакова, Лазарева – этот список можно продолжать – имеет гораздо более страшный эффект, чем мы представляем. Позднесоветская интеллигенция, хотя и чуждая потребительскому обществу, выработала все-таки за семьдесят лет иммунитет к коммунистическому идеализму, ко всякому идеализму вообще. Владеют умами в обществе и руководят страной преимущественно те, кому за тридцать пять. Главреды и режиссеры, актеры и министры девяностых, пережившие брежневский СССР в зрелом возрасте и почувствовавшие все его плюсы и минусы на своей шкуре, сохраняли здоровый скепсис к идее социального равенства, некую дистанцию. А потом они стали исчезать один за другим. Из тех, кто подписал “письмо сорока двух”, осталось всего восемнадцать человек. И левые, и националистические настроения все больше овладевают обществом в России после 2004–2006 годов именно из-за смены поколений.

Новое поколение захватывает власть в культуре и рвется порулить страной. Не только у нас – во всем мире. Бесчисленные новые леваки: Прилепины, Удальцовы, Манцовы – помнят только обиды девяностых. СССР для них – все же голубое детство. Новые культуртрегеры идеализируют социалистическое прошлое – кстати, не только советское, а вообще любое. Настоящее – “медведпутская Эрэфия” – все свои язвы демонстрирует в упор. Они у нее наличествуют, как у любого общества в режиме реального времени. А прошлое и далекое – прекрасно и величественно. За Прилепиными и Удальцовыми стоят миллионы Анонимов.

Основа сетевых форумов – это человек семнадцати-тридцати трех лет, человек, которому в 1991 году было максимум тринадцать. Для него мычать: “Да здравствует Сталин!”, “Хайль Гитлер!” или “Харе Кришна!” – приятная обыденность в перерывах между сеансами мастурбации. Все бы ничего, но благодаря интернету Анонимы-Шариковы создали критический перевес в культурном и идеологическом пространстве. В XIX или XX веке их невнятную писанину попросту бы не взяли ни в “Земский вестник”, ни в “Районную вечерку”. Техническая революция дала голос миллиардам дураков, доселе прекрасным в своем безмолвии. Наступление Сережи из Бирюлева, египетского отребья или киргизских “мырков” – это не только захват роскошных квартир в Москве, Каире или Бишкеке. Это крушение Сознания и торжество Зверя.

По сравнению с “Изгнанием”, которое оттолкнуло многих иносказательностью, сюжет “Елены” получился ясным и прозрачным. Тому одной из причин стала вещь весьма прозаическая – экономический кризис 2009 года. Известно, что в планах режиссера были более затратные проекты, но от амбициозных планов пришлось отказаться в пользу бюджетной “Елены”. Возможно, что этой вынужденной “бедностью” фильм только обогатился, став понятнее и ближе отечественной и каннской кинокритике.

Кинолента наполнена целыми сгустками сиюминутной реальности, в которой многие могут узнать себя и обстоятельства собственной жизни. Бирюлево, кухня два на три, пивасик по вечерам – мир потомков Елены. Фитнес-клуб “Enjoy”, модные квартиры в Бутиковском переулке стоимостью по три-четыре миллиона евро – мир Владимира и Кати. В качестве общенациональной идеи, связывающей Бутиковский переулок и Бирюлево, выступает фоновый телевизионный эфир, опьяняющий сознание героев и невольно прельщающий их будущими беззакониями. Когда будете смотреть “Елену”, обратите внимание на журчащие в фильме и популярные в народе телепередачи “Малахов+”, “Контрольная закупка”, “Жить здорово”, а также на реплики о журналах для милых женщин, сканвордах, кроссвордах и эротических журналах. Невинные призывы “изменить вектор своего вкусового пристрастия”, “сделать здоровую пищу очень вкусной” зловеще переходят в философские обобщения: “Это вот такая типично советская система, вот просто обязательно надо человека загрузить так в надежде, что потом-то его… Может быть, к концу сезона он вырулит”. Или: “Страна ужаснется от того, что у вас, клянусь, вот все повторится, вы еще поплачете за все, что вы сделали, и ты тоже ответишь за все”. A propos промелькнет и реплика, которая может раскрыть и многое в судьбе самого режиссера, а следовательно, и дать ответ на неразгаданные загадки из “Возвращения”, “Изгнания” и новеллы из альманаха “Нью-Йорк, я люблю тебя”.

Ругая плебс, автор этих строчек должен с горечью признать, что Сережа – это и он сам в значительной степени. Малогабаритная квартира, четверо детей, инфантилизм, иждивенчество, лежание на диване, сидение у компьютера, пиво “Балтика № 9” по вечерам, утрам и дням, сосание денег у родителей – это все про меня. Я ненавижу в себе Сережу Шарикова. Мне кажется, что я другой, совсем другой. Мне кажется. Я очень в это верю.

Несмотря на всю кинематографическую и социальную новизну, “Елена” все равно остается характерно “звягинцевским” фильмом. Узнается уникальный авторский почерк. В этом можно убедиться, посмотрев и ранние короткометражные картины – “Бусидо”, “Obscure”, “Выбор”, новейшую новеллу из альманаха “Эксперимент 5ive”, выпущенную уже после “Елены”. Но, в конце концов, Герман, Муратова и Тарковский тоже всю жизнь “снимали один фильм”, за исключением самых ранних работ. Индивидуальный почерк – признак мастерства.

В “Елене” мы снова видим конфликт внутри семьи и суровые беседы с Отцом, снова слышим лаконичные и емкие диалоги. Это почерк Олега Негина – штатного сценариста Звягинцева. Негин всегда плетет сюжетную паутину неспешно, но ловит в нее зрителя коварно. В операторах – Михаил Кричман, который даже ярмарочную Москву рисует в селадоновых, эмалевых тонах, слегка обезлюдевшей. Планы преобладают длинные, секунд по тридцать-пятьдесят. Кажется, что даже реквизит, который может в реальной жизни валяться по углам, специально уносят из глубины кадра прочь. Получается хитрый эффект: несмотря на узнаваемость Москвы, она все равно чуть-чуть притчевая выходит. Среди дальних родственников “Елены” самый близкий, пожалуй, – это “Декалог” Кшиштофа Кесьлевского с его пустынной теологией варшавских кварталов.

Но, несмотря на политическую валентность, “Елена” – не политическая картина в современном понимании этого слова. В своих многочисленных интервью Звягинцев строго журит современное общество в духе “У нас все давно продано Америке!”. Вот и в “Елене” новая элита также осознает себя как “гнилое семя”, не имеющее будущего. Звягинцев одинаково далек и от красных, и от белых. Тем не менее в бурлении 2011 года фильм сочится политическими коннотациями и играет на стороне контрреволюционеров. Антинародный его пафос бросается в глаза, а вот антиэлитарный – еле виден. То, что с самых первых рецензий картина стала восприниматься многими как политический манифест, будет, наверное, не по нутру режиссеру. Для него “Елена” прежде всего разговор о “мистерии обрушения душевного состояния общества”, беседа о конце мира, а не увядании политических партий.

“Елена” – это идеология, но идеология не местечковая, красно-белая, а иконоборческая, тысячелетняя. За фасадом поверхностных трактовок маячит тотальный протест против возрожденческого гуманизма, коего и марксизм, и либерализм – родные дети. “Елена” – это протест против модерна и его порождения – гедонизма. Протест против антропоцентризма, высшей ценностью которого является человек. И в “Изгнании”, и в “Возвращении”, и в “Елене” ударные моменты – жертвоприношение человека во имя чего-то иного. Чего? Аристотель говорил, что предлагать человеку лишь человеческое означает обманывать человека и желать ему зла, поскольку главной частью своей, какой является душа, человек призван к большему, нежели просто человеческая жизнь. Ему поддакивает Хайдеггер: “Смысл же существования заключается в том, чтобы позволить обнаружить Бытие как «просеку» всего Сущего”.

Фокус в том, что в глубине “Елены” таится фундаментальная онтология, идущая от греков к Мартину Хайдеггеру. А на этом фундаменте строится здание геройства, доблести и чести, по сути, дворянской, аристократической этики. Счастье, любовь и даже достаток, по Звягинцеву, должны стоить очень дорого. Какая уж тут буржуазия, какой “бубль-гум”? Где здесь социалистическая забота о народном быте? Наоборот, благими намерениями – абортами, врачами-убийцами и пивом с воблой – вымощена дорога в ад.

Парадоксальным образом новый фильм Звягинцева играет на поле почвенничества и аристократизма, где у нас в капитанах – Никита Михалков. Однако коренное отличие европейского любимца от Бесогона в том, что Звягинцев наливает просто безбрежные океаны сомнений. Там, где у Михалкова – готовые ответы: “Родина”, “усадьба”, “честь”, у Звягинцева – одни вопросы. Звягинцев намекает, но не диктует. За это и любим прогрессивной общественностью. Творчество его сопротивляется истолкованию, сопротивление же стимулирует новые и новые интерпретации.

У фильма “Елена” – глубокое дно. И автору отдельной рецензии его не достичь.

Антон Долин

Имя собственное

Что значит “я”?

“Я” бывают разные.

Алан Милн, “Винни-Пух”

Просто “Елена”. После сложных, броских, вязких “Возвращения” и “Изгнания”, в каждом из которых виделась тьма смыслов, теряешься. Лезешь от растерянности в словарь, картотеку, “Википедию”. Итак, Елена: греческое имя, в переводе “светоч”. Елена Прекрасная – дочь Леды и Зевса-лебедя, яблоко раздора Троянской войны. Елена Равноапостольная – мать Константина и мать византийского христианства. Елена Премудрая из русских сказок, в золотой колеснице, в упряжи шести огненных змеев: кто ее загадку не разгадает, будет смерти предан.

Ничего подобного. Елена Анатольевна, медработник на пенсии, возраст – от пятидесяти до шестидесяти, живет то ли женой (штамп в паспорте уже два года), то ли домработницей (и сиделка, и кухарка, и кофе подать) с Владимиром Ивановичем. Богатый чистый старик, около семидесяти, выглядит моложе. По утрам долго бреется, потом в спортзал, пока она по хозяйству. Спят в разных комнатах. Завтракают вместе. Встают рано, ложатся еще до наступления темноты. Любят друг друга, насколько возможно. У Елены Анатольевны сын Сережа, у того жена Таня, сын Санька плюс младенец, плюс еще один на подходе; живут в предместье, скудно, на мамину пенсию. У Владимира Ивановича дочь Катя, живет независимо, свободно, отцовскими деньгами не брезгует. Так и существуют. Приблизительно как все мы.

Сюжет фильма – случай из криминальной хроники, который и не заметишь на газетной полосе (пара абзацев максимум) или в телепередаче (минуты полторы от силы). Жена убила мужа, чтобы присвоить деньги, но не просто так, а ради внука, которого надо было отмазать от армии: добром муж не давал, жадничал, вот и поплатился. Про Елену Анатольевну, впрочем, и не напишут. Дело раскрыто не было, и не заводилось никакого дела, поскольку жена – любящая, муж – в летах, выпил не ту таблетку и заснул вечным сном. Бывает. А квартиру наследники поделили поровну, никто не обижен. Легко отделались, повезло.

Звягинцеву тоже везет по жизни: “Золотые львы” за дебютное “Возвращение”, актерский приз в Каннах Константину Лавроненко за “Изгнание”. Новый фильм получил на американском “Сандэнсе” приз за сценарий еще до съемок. Потом вроде бы в Каннах случилось понижение статуса – из конкурса да в “Особый взгляд” (правда, в компании Ким Ки-Дука, Бруно Дюмона, Гаса Ван Сента), зато спецприз жюри за “Елену”. Призовой фарт, что может быть лучше? Только ведь и без побочных эффектов не обходится. Как дно корабля обрастает ракушками, с каждой наградой кинематограф Звягинцева становится тяжелее, неповоротливее, груды трактовок, академических и любительских, не дают продолжить свободное плавание.

“Елена” в этом смысле – генеральная уборка. Отказ от притчи в пользу бытовой (сто лет назад сказали бы “мещанской”) драмы; тут больше Лескова, чем Толстого с Достоевским. Узнаваемая социальная среда, четко идентифицируемое время и место – Москва, наши дни. Мрачный юмор. Превосходные актерские работы вместо “людей-иероглифов”, как в предыдущих двух картинах. Кастинг – необычный, но снайперски точный. Желчный сухарь Андрей Смирнов, злой, замкнутый, трогательный. Стервозная дочь, красавица и умница с пустым взглядом – Елена Лядова: гедонистк, блядь… “Эгоистка по-вашему,” – объясняет Владимир Иванович жене. Алексей Розин, с пивным брюшком и неуверенной ухмылочкой; такого Сережу встретишь в любом московском, а пуще того, подмосковном дворе. Саня – восемнадцатилетний Игорь Огурцов, Леха из “Школы”, органично переместившийся в “Елену” (сказать кому вчера, что один и тот же актер объединил вселенные Гай-Германики и Звягинцева, – не поверили бы).

Но, конечно, камертон фильма и его центр – Надежда Маркина (Елена), настоящее открытие режиссера. Поражает удивительная пластичность и выразительность актрисы, игравшей на сцене Малой Бронной в спектаклях Сергея Женовача, но в последние годы зарабатывавшей исключительно сериалами. Тяжелые, спокойные черты лица, несуетливого, прячущего эмоции, несут в себе отдельную – внесюжетную – интригу. Возможно, дело тут и в том, как Звягинцев сменил героя. Если “Возвращение” и “Изгнание” – фильмы о фигуре (часто мифической, обманчивой) отца, то в “Елене” отцы слабовольны и инфантильны: Владимир Иванович, растрогавшись остроумными софизмами блудной дочери, отписывает ей все наследство, Сережа зависает у игровой приставки Сани, рубясь наравне с сыном в шумную стрелялку. Это фильм о материнском инстинкте – если угодно, о Матери с большой буквы. А также о женщине как неисследованном ландшафте – в отличие от мужчины, которого Звягинцев наделяет знакомыми, досконально изученными комплексами. Впервые режиссер вплотную приблизился к фигуре, которая была условной и идеализированной в предыдущих двух его картинах.

Изменилось и еще кое-что. Главное событие “Возвращения” и “Изгнания” – смерть, своеобразная травестия христианского чуда: воскрешения в первом случае и непорочного зачатия во втором. В “Елене” это уже не смерть как стихийное бедствие или чистая манифестация небытия, но преднамеренное убийство. Есть и у “Елены” прообраз в Писании. У истоков картины – международный продюсерский проект, цикл фильмов об апокалипсисе. Звягинцев и его сценарист Олег Негин (“Изгнание”) переосмыслили миф о конце света, поместив Армагеддон в душу обычного человека, но в общую канву все равно не встроились, поскольку история с армейским призывом была специфически российской. Тема, однако, осталась. Елена с деньгами убитого мужа приезжает к сыну и выкладывает пачку с празднично-розовыми купюрами на стол (“Что, настоящие?” – поражается внук, отныне студент). Счастливый Сережа предлагает выпить за упокой души Владимира, сделавшего в жизни “по меньшей мере одно доброе дело”. И тут в доме отключается электричество: “Гейм овер”, – философски констатирует Саня. От ужаса героиня мертвой хваткой вцепляется в запястье сына. Тот выходит на лестничную клетку проверить пробки, гадая, отключили ли свет во всем доме или во всем квартале. “Во всем мире!” – глумливо орет кто-то с верхнего этажа.

Конец света. Следом за высшей точкой торжества – деньги добыты, ребенок спасен – обрушение в бездну и тьму. Отсюда движение только вниз; перепрыгивая через ступеньки, осчастливленный Саня несется к Витьку и прочим приятелям, посасывающим пивко у подъезда. Хлебнув еще для смелости, пацаны идут через дорогу в рощицу, где у костра сидят такие же четверо в темных куртках и шапках. Начинается безжалостное мочилово. Кажется, Саня убит – после зверских побоев лежит неподвижно посреди нехоженой тропки. Вдруг мертвец дернул ногой, кашлянул, привстал – а тут с мерзким зудом и свет включился: загорелись прожектора над колючей проволокой грязно-бетонного забора. Не воскрешение Лазаря, а тривиальный пейзаж после битвы, синяки да шишки. Не “да будет свет”, а просто электричество дали. И опять иллюзия, будто вокруг светло.

Пренебрежение низкими истинами ради высоких – то, за что Звягинцева открыто и тайно клеймили: ну не бывает в бедном доме таких шелковых простыней, на которых лежит Отец в начале “Возвращения”, и чт с того, что перед нами оживленное полотно Мантеньи? Алекс в “Изгнании” закрывал глаза рукой, как изгоняемый из Эдема Адам, почтальон приносил Еве письмо, становясь на колено, как благую весть. В “Елене” вектор обратный. Муж героини попадает в больницу с инфарктом, и она тут же бежит в церковь. Будто предвидя последующее развитие событий, не может понять: за здравие ставить свечку или за упокой? А разобравшись, с трудом находит иконы Николая-угодника и Богоматери. Вглядывается в едва различимое изображение, а видит только свое отражение. Больше ничего. Мы же за ее спиной можем разглядеть фреску, на которой Страшный суд, и слева ангелы, а справа – Сатана на троне.

“Последние станут первыми”, – цитирует по памяти Елена, вызывая глумливые ремарки мужа, который как раз в эту секунду обдумывает безжалостное завещание: имущество – дочурке, верной жене – пожизненная рента, приемному внуку – ни шиша, пусть послужит в вооруженных силах. С небес помощи не дождешься, рука сама тянется на полку за увесистым томом. Неужто Библия? Ничуть не бывало, медицинский справочник: ага, виагра – пара таблеток, запить свежевыжатым морковным соком, и дело в шляпе. Кто тут последний, кто первый? Другие слова вспоминаются. “Я люблю Володю”, – неуверенно (будто защищаясь?) говорит Елена на рандеву с Катей. “Ага, д смерти”, – моментально парирует та. Шутка насчет отключения кислорода, сказанная впроброс в больнице, оказывается не такой и смешной.

Вот вам святая Елена. Жизнь прожита безупречно, во имя других. Но падение происходит совсем незаметно. И к тому же моментально. “У отца в сейфе всегда была приличная сумма наличными”, – вспоминает, больше для проформы, Катя в кабинете адвоката. “Я проверила, там ничего нет, – быстро отвечает Елена Анатольевна, в сумочке которой те самые деньги лежат в эту минуту. – Ты должна мне верить, Катя”. Эта невинная реплика едва ли не самая страшная в фильме: человек требует доверия по привычке, перестав узнавать себя в зеркале. Не по себе ли льет горькие слезы Елена на похоронах Владимира Ивановича, на плече чужого генерала-анонима? Уж вряд ли по укокошенному мужу, о котором никто – включая родную дочь – рыдать не будет.