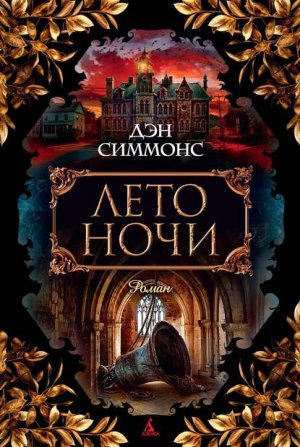

Лето ночи Симмонс Дэн

Велосипеды валялись там, где они их оставили. Солнце каким-то образом превратилось в сверкающую золотую луковицу, повисшую над полем старого Джонсона. Воздух был полон вечерним туманом, пыльцой и влагой, но небо казалось бесконечным и прозрачным, и его голубизна уже темнела, превращаясь в вечернюю синеву.

— Кто последним доберется до «Черного Дуба», тот гомосек, — вдруг выкрикнул Джерри Дейзингер и рванул вперед, изо всей силы нажимая на педали, словно готовясь нырнуть на дно оврага.

Остальные закричали и на огромной скорости пустились вдогонку, не обращая внимания на крутизну спуска и подступающие сумерки, чувствуя как прохладный ветерок над ручьем забирается в волосы, и привставая и нажимая на педали еще старательнее при подъеме на холм. Если бы в это время какой-нибудь машине случилось проезжать мимо пивной «Под Черным Деревом», ребятам наверняка пришлось бы стремглав съезжать на обочину, не заботясь о разбитых коленях и разорванных штанах. Но они об этом не думали. Они мчались изо всех сил, крики постепенно смолкли, потому что надо было беречь дыхание для последних двадцати ярдов, и все они задыхались и хватали ртом воздух, когда добрались до финиша.

Выиграл Майк. Он оглянулся, выдал победную улыбку и, не снижая скорости, продолжал гонку в направлении Джубили Колледж Роуд, проходящую в нескольких сотнях ярдов севернее.

Они расслабились, только свернув к Элм Хэвен, шестерка разбилась на две равные группы, и Лоуренс первым придумал отпустить руль и ехать, спрятав руки за спину. И вот уже все шестеро ехали, заложив руки назад, бесшумно скользя между высокими стенами поднимающихся колосьев.

Дейл даже забыл поглядеть в ту сторону, где недавно произошел инцидент с Дьюаном, когда они проезжали мимо. Глубокие следы колес еще бороздили землю, и пшеница была примята на расстоянии не меньше нескольких ярдов от забора, но Дейл не смотрел туда, он смотрел на запад, где солнце как раз увенчало золотой короной низкую линию деревьев, которая была Элм Хэвеном.

Дейл зверски устал, все тело болело от дюжины ушибов, мускулы ныли от напряжения, руки и ноги были расцарапаны и к тому же ногам было неудобно в севших после неожиданной стирки джинсах. Пить хотелось до того что пересохли губы, и болела голова, и ужасно хотелось есть, потому что по-настоящему он ел за завтраком тринадцать часов назад. Чувствовал он себя великолепно.

То чувство опасности и угрожающего мрака, которое овладело им после начала каникул, сегодня словно улетучилось. Страх перед Ка Джеем с его ружьем исчез. Дейл был рад, что он и Майк и все остальные по молчаливому уговору решили оставить все дела, связанные с Тубби и Старым Централом.

Лето пошло так, как ему и надлежало.

Ребята снова схватились за рули, когда после проселочной дороги оказались на все еще теплом, хоть и начавшем остывать асфальте Первой Авеню. Дейлу уже были видны деревья на перекрестке перед домом Майка, за стадионом и широким пустырем городского парка мелькнула стена его собственного дома.

Маккоун и Дейзингер помахали на прощание и уехали вперед, торопясь добраться туда, куда они торопились добраться. Дейл, Кевин, Майк и Лоуренс последние пятьдесят ярдов ехали почти в полной темноте, под первыми раскидистыми старыми деревьями Элм Хэвена.

Дейл чувствовал себя ужасно счастливым, когда они распрощались с Майком и неторопливо поехали по Депо Стрит к дому. Лето должно быть именно таким. Они таким и будет.

Никогда еще Дейл не был так неправ.

Глава 14

Старик, отец Дьюана, оставался трезвым до самого конца недели. Это нельзя было назвать рекордом, но зато остаток первой недели летних каникул Дьюан провел почти счастливым.

В четверг, девятого июня, на следующий день после поездки в библиотеку университета Брэдли, позвонил дядя Арт и велел передать Дьюану, что, не извольте беспокоиться, он объявил охоту на дьюановский колокол, но пока ничего не обнаружил. В тот же вечер он позвонил опять и говорил с Дьюаном лично, рассказав, что беседовал по телефону с мэром Элм Хэвена Россом Каттоном, но ни он, ни кто другой из его собеседников о колоколе ничего не слыхали. Он даже разговаривал с мисс Мун, библиотекаршей, которая расспросила об этом свою мать и потом перезвонила ему. Так вот, мисс Мун сказала, что ее мать только отрицательно качала головой, но казалась при этом очень взволнованной. Впрочем, добавила она, «теперь мама от очень много кажется взволнованной».

В тот же вечер Старик отправился в торговый центр. Дьюан очень боялся, что торговый центр окажется совсем другим местом, но Старик вернулся трезвым и пока они вместе выгружали из сумки муку и всякие консервы, он спросил:

— Да, я слышал от миссис О'Рурк, что одного из твоих одноклассников вчера арестовали.

Дьюан замер на месте, продолжая держать в вытянутой руке тяжелую банку консервированной фасоли. Свободной рукой он поправил очки.

— О? — только и сумел он сказать.

Старик утвердительно кивнул головой, облизнул губы и поскреб щеку, как обычно делал, когда пребывал не в духе вследствие продолжительной трезвости.

— Да, кого-то по имени Корди. Миссис О'Рурк сказала, что она учится на один класс старше ее сына. Таким образом, я сделал вывод, что ты с ней в одном классе. — И он вопросительно посмотрел на Дьюана.

Тот кивнул.

— Вернее сказать, — продолжал Старик, — она не совсем арестована. Барни поймал ее, когда она направлялась в город с ружьем в руках. Он, конечно, отобрал ружье и отвел ее домой. Девочка не сказала что собиралась делать, сказала только, что это связано с ее братом Тубби. — Он снова поскреб щеку и словно удивился, обнаружив, что брился в этот день. — Этот Тубби не тот паренек, который сбежал пару недель назад?

— Угу, — Дьюан углубился в прерванное занятие по опорожнению сумки.

— Ты, случайно, не имеешь понятия почему его сестра бродит по городу с ружьем в руках? Может она кого-то разыскивает?

Дьюан опять помолчал.

— Кого она может разыскивать? — наконец отозвался он.

Старик пожал плечами.

— Нелли О'Рурк сказала, что ваш директор… Как его там… Мистер Рун позвонил Барни и пожаловался. Сказал, что эта маленькая девочка слоняется вокруг школы и его квартиры с ружьем. Почему этот ребенок предается такому странному занятию?

Дьюан хотел было отмолчаться, но потом, поняв, что любопытство Старика задето и что он намерен стоять здесь до тех пор, пока не услышит хоть какой-нибудь комментарий от собственного сына, прекратил расставлять банки на полках шкафа, обернулся к отцу и сказал:

— Корди вообще ничего, но слегка ненормальная.

Старик постоял минуту, потом кивнул, словно бы ответ его удовлетворил и отправился в мастерскую.

В пятницу Дьюан опять отправился в Оук Хилл, выйдя на этот раз еще до рассвета, чтобы успеть вернуться домой пораньше. В библиотеке он хотел пролистать старые газеты и книги и поискать упоминания тех фактов, что он выписал в Брэдли, но ничего не обнаружил. Статья в «Нью-Йорк Таймс» о мероприятии 1876 года была довольно интересной… По крайней мере служила доказательством того, что эта штука действительно когда-то существовала… Но больше ничего не было. Он попытался узнать в библиотеке номер телефона Эшли-Монтегю, сказав, что не может закончить школьный доклад, не поработав с докладами Исторического общества, но безуспешно. Миссис Фрейзер объявила, что понятия не имеет, какой у них телефон — богатые семьи никогда не помещают своего номера в справочниках, об этом Дьюан уже знал, во всяком случае он знал, что эта богатая семья не поместила там своего номера, затем она шутливо потрепала Дьюана по голове и сказала:

— Совсем не годится делать летом школьные домашние задания. Ступай-ка отсюда на свежий воздух и летнее солнышко. Выпей чего-нибудь прохладительного и иди играть. Честно говоря, твоей маме следовало б одевать тебя чуть полегче… На улице сегодня больше девяноста градусов.[22]

— Да, мэм, — согласился Дьюан, поправил очки и вышел.

Он вернулся домой как раз вовремя, чтобы помочь Старику загрузить в пикап четырех поросят. Узнав, что их должны отвезти на рынок, Дьюан только вздохнул. Маршрут его четырехчасовой прогулки будет повторен за десять минут. Впредь он решил не предпринимать таких вылазок, не выяснив предварительно планов Старика.

В субботу на втором за это лето Бесплатном Сеансе должен был идти «Геркулес», довольно старый фильм, который мистер Эшли-Монтэгю отобрал в одном из трех кинотеатров Пеории. Дьюан редко ходил в кино по той же причине, по которой они с отцом, имея телевизор, почти никогда его не включали. Оба считали книги и радио гораздо более приятными воображению, чем кино и телевидение.

Но Дьюану нравились «атлетические» итальянские фильмы. К тому же в дублированных фильмах было что-то, что он тоже любил: губы актеров шевелились как бешеные минуты две-три, а потом раздавалось что-то нечленораздельное и односложное. К тому же он где-то читал, что для этих фильмов кто-то на римской киностудии научился использовать звуковые эффекты — шаги, звон мечей, топот конских копыт, грохот извержения вулкана, словом просто все, и Дьюана это привело в восторг.

Но отправиться в город пешком, да еще так поздно вечером он решил совсем не по этой причине. Дьюан хотел поговорить с мистером Эшли-Монтэгю, и это было единственное место, где он мог бы встретить этого человека.

Дьюан мог бы попросить отца подбросить его в город, но Старик после обеда занялся починкой одной из обучающих машин, и мальчик не хотел подвергать того искушению оказаться поблизости от таверны «У Карла».

Когда Дьюан подошел к отцу спросить разрешения, тот даже не поднял головы от паяния.

— Отлично, — пробормотал он, почти полностью скрытый дымком паяльника, — только вернись еще дотемна.

— Хорошо, — ответил Дьюан, про себя удивляясь, как его отец представляет время начала сеанса, не то что его окончания.

Как оказалось, ему не пришлось идти пешком весь путь. Он как раз поравнялся с домом дяди Дейла Стюарта, Генри, когда из ворот вырулил пикап, в котором сидели сам дядя Генри и тетя Лина.

— Куда ты собрался, сынок? — дяде Генри было прекрасно известно имя Дьюана, но он всех мужчин моложе сорока называл «сынок».

— В город, сэр.

— Собираешься на Бесплатный Сеанс?

— Да, сэр.

— Полезай сюда.

Тетя Лина открыла дверцу старого грузовичка, оказалось, что там довольно тесно.

— Я с удовольствием поеду сзади, — предложил Дьюан, сообразив, что он займет чуть ли не половину обтянутого красивой материей сиденья.

— Чепуха, — прикрикнул дядя Генри. — Будет только уютнее. Садись! — И, зафырчав, грузовичок пустился подпрыгивать по кочкам первого из холмов, спускаясь в сгустившуюся тень долины у кладбища Кэлвери.

— Держись, пожалуйста, правой стороны, Генри, — попросила тетя Лина. Дьюан подумал, что должно быть старушка произносит эти слова каждый раз, когда они едут в город или куда-нибудь еще, и сколько же раз это выходит за шестьдесят лет? Миллион?

Дядя Генри покорно кивнул и остался именно там, где и был — точно посередине дороги. Он не собирался никому уступать удобную колею. Грузовичок прогрохотал по стиральной доске вершины холма и скоро уже нырнул в тень деревьев, растущих вдоль Дохлого Ручья. По обе стороны дороги в чаще деревьев мелькали огоньки светляков. Трава по обочинам была покрыта дневным слоем пыли и выглядела каким-то странным мутантом — альбиносом. Дьюан был доволен, что ему не пришлось идти пешком.

Пока они ехали к водонапорной башне, мальчик украдкой поглядывал на дядю Генри и тетю Лину Найквист. Им было примерно лет по семьдесят пять — Дьюан знал, что на самом деле они приходятся Дейлу прадедушкой и прабабушкой — но буквально каждый в округе называл их дядя Генри и тетя Лина. Оба были ужасно приветливыми и приятными людьми, известная скандинавская уравновешенность удачно спасала их от разрушающих примет старости. У тети Лины были совершенно белые, но густые и длинные волосы, а розовощекое лицо счастливо избежало сетки морщин. Глаза смотрели очень ясно. В отличие от нее дядя Генри потерял большую часть шевелюры, но уцелевший надо лбом чубчик придавал его лицу выражение, которое могло бы быть у напроказившего мальчишки, ожидающего справедливого наказания от взрослых. От отца Дьюан слыхал, что дядя Генри, будучи вполне почтенным джентльменом, тем не менее, любит за кружкой пива обменяться парой соленых шуточек с приятелями.

— Это то самое место, где на тебя чуть не наехали? — спросил дядя Генри, жестом указывая на участок поля, где следы от колес почти исчезли в темноте.

— Да, сэр, — кивнул Дьюан.

— Держи руль как следует, Генри, — это снова заговорила тетя Лена. — А того парня, который сделал это, уже поймали?

Дьюан вздохнул.

— Нет, сэр.

Дядя Генри недовольно хмыкнул.

— Ставлю пять против одного, что это сделал наш совсем не почтенный Карл Ван Сайк. Сукин…, — старик поймал предостерегающий взгляд жены и осекся. — Супостат он эдакий. Его вообще нельзя нанимать ни на какую работу, а уж тем более школьным сторожем или рабочим на кладбище. Да мы все сами видели прошлой зимой и весной, что этот… Я хочу сказать Ван Сайк ни к чему руку здесь не приложил. Все кладбище заросло бы сорняком, если бы помощники из церкви Св. Малахия не приходили сюда каждый месяц.

Дьюан кивнул, не проявляя желания поддерживать столь смелые разговоры.

— Потише, Генри, — мягко проговорила тетя Лина. — Мальчику может быть неприятно слушать твою болтовню о мистере Ван Сайке. — С этими словами она повернулась к Дьюану и коснулась его щеки своим толстеньким, шершавым пальцем. — Нам так жалко твою собаку, Дьюан. Я помню, как мы помогали твоему отцу выбрать щенка из помета собаки Виры Уиттакер, как раз незадолго до того, как ты родился. Щенок предназначался в подарок твоей маме.

Дьюан снова кивнул и отвернулся к окну, за которым уже начинался городской парк, разглядывая его так внимательно, будто никогда не видел прежде.

Главная улица была запружена народом. Машины уже заполнили всю стоянку, и люди целыми семьями неторопливо двигались к парковой эстраде со своими корзинками и одеялами. Группа мужчин сидела на корточках на обочине у кафе и что-то громко обсуждала. У каждого в руках имелась бутылка пива. Из-за толпы Дяде Генри пришлось припарковаться аж у самого торгового центра, его это ужасно разозлило, поскольку старик терпеть не мог сидеть на этих дурацких складных стульях. Гораздо приятней было смотреть кино из машины, воображая, что ты в настоящем кинотеатре.

Дьюан поблагодарил стариков и поспешил в парк. Было уже довольно поздно, и времени для долгих бесед с мистером Эшли-Монтэгю перед началом сеанса не оставалось. Но Дьюан хотел бы поговорить с ним хоть недолго.

Дейл и Лоуренс не собирались на Бесплатный Сеанс в эту субботу, но отец был дома — он взял выходной, что случалось довольно редко — фильм шел повторным показом и родители хотели посмотреть его. Они захватили с собой одеяло и большой пакет с попкорном и не торопясь направились в центр города в мягких вечерних сумерках. Между ветвями деревьев Дейл заметил несколько летучих мышей, но это были мыши как мыши, и скользили они так же бесшумно, как всегда. Пугающие создания прошлой недели казались плохим и далеким сном.

Людей в тот день собралось больше, чем обычно. Вся трава перед эстрадой была застелена одеялами, и Лоуренсу пришлось пробежаться вперед, чтобы успеть занять место под старым дубом. Дейл поискал было глазами Майка, но вспомнил, что тот, как всегда по субботам, остался с бабушкой. Кевин и его домашние никогда не приходили на Бесплатные Сеансы, у них дома был цветной телевизор, один из двух в городе. Второй был у Чака Сперлинга.

И как раз, когда по-настоящему стемнело и вот-вот должен был начаться мультик, Дейл увидел, как Дьюан Макбрайд взбирается по ступеням на эстраду. Дейл что-то пробормотал своим и рванул через парк, ему пришлось перепрыгнуть через несколько вытянутых ног и по крайней мере одну уютно устроившуюся на одеяле юную парочку. Запрыгнув на верхнюю ступеньку эстрады, а эстрада обычно была зарезервирована для мистера Эшли-Монтэгю и того, кого он привозил с собой в качестве киномеханика, Дейл уже открыл было рот, чтобы поздороваться с Дьюаном, но увидел, что тот разговаривает с миллионером, стоя рядом с проектором. Дейл ничего не стал говорить, прислонился к перилам и прислушался.

— … И каким же образом Вы намерены использовать эту книгу…, если она, конечно, существует? — говорил мистер Эшли-Монтэгю. Стоящий рядом молодой человек быстро установил выносные колонки и сейчас заправлял коротенькую ленту мультфильма. Рядом с изящной фигурой городского мецената силуэт Дьюана казался широкой, бесформенной тенью.

— Как я уже сказал, я готовлю доклад об истории нашей школы.

— Какой может быть доклад летом, парень, — пожал плечами мистер Эшли-Монтэгю и повернулся к киномеханику. Тот кивнул и на стене кафе засветился прямоугольник экрана. Толпа, собравшаяся на лужайке и все сидевшие в своих машинах вдоль дороги, начали вслух обратный отсчет от десяти до одного. После чего начался мультфильм про Тома и Джерри. Ассистент навел получше резкость и слегка увеличил звук.

— Пожалуйста, сэр, — говорил в это время Дьюан Макбрайд, приближаясь на шаг ближе к миллионеру. — Обещаю, что верну книги в полной сохранности. Они мне очень нужны для того, чтобы закончить мое исследование.

Мистер Эшли-Монтэгю присел на легкий стул, специально принесенный для него ассистентом. Дейл никогда прежде не видел этого человека так близко, ему всегда казалось, что мистер Эшли-Монтэгю довольно молод, но сейчас, в луче проектора и отраженного света экрана, он видел, что миллионеру по крайней мере лет сорок. Может быть, даже еще больше. Его несколько чопорная манера одеваться и галстук бабочкой придавали ему довольно-таки солидный вид. Сегодня он был одет в светлый полотняный костюм, который чуть ли не светился в темноте.

— Исследование, — хмыкнул мистер Эшли-Монтэгю. — Сколько тебе лет, парень? Четырнадцать?

— Через три недели будет двенадцать, — тихо сказал Дьюан. Дейл даже не знал, что у его приятеля день рождения в июле.

— Двенадцать, — повторил мистер Эшли-Монтэгю. — В двенадцать лет не производят никаких исследований, мой друг. А лучше посмотри, мой друг, то, что тебе нужно, в библиотеке.

— Я уже смотрел в библиотеке, сэр, — ответил Дьюан. Несмотря на слово «сэр», Дейл не слышал большого почтения в тоне своего друга. Со стороны казалось, что беседуют двое взрослых людей. — Но там не было сведений за один год. И библиотекарша сказала, что остальные материалы Исторического Общества были переданы Вам. Я полагаю, что эти документы до сих пор находятся в общественном пользовании… И все о чем я прошу Вас, это позволить мне взглянуть на материалы, имеющие отношение к Старому Централу.

Мистер Эшли-Монтэгю скрестил на груди руки и с большим вниманием уставился на экран, где Том задавал очередную трепку Джерри. Или это Джерри задавал трепку Тому… Дейл никак не мог различить, как зовут мышь, а как кота. Наконец, сидящий человек снова заговорил.

— Можно узнать поточнее тему твоего доклада?

Дьюан словно набрал побольше воздуха.

— Колокол Борджиа, — ответил он наконец. Или Дейл подумал, что он так ответил. Раздавшийся в ту секунду взрыв возни между Томом и Джерри почти заглушил слова Дьюана.

Мистер Эшли-Монтэгю рывком вскочил со стула, схватил Дьюана за плечи, затем резко отступил и выпустил мальчика.

— Это совсем не то, — донеслись до Дейла его слова сквозь скороговорку громкоговорителя.

Дьюан ответил что-то, чего было совершенно не слышно из-за взрыва, раздавшегося рядом с котом. Даже мистер Эшли-Монтэгю вынужден был наклониться к Дьюану.

— … Сам колокол был, — говорил миллионер, когда до Дейла снова стали долетать обрывки их беседы. — Но это было годы назад.

Десятилетия назад. Еще до Первой Мировой Войны, я полагаю. Но, разумеется, колокол оказался подделкой. Мой дедушка был… Обманут, думаю, можно так сказать. Одурачен. Его просто надули.

— Вот, именно этим я и хотел бы закончить свой доклад, — сказал Дьюан. — Иначе мне придется констатировать, что настоящие обстоятельства дела являются несколько таинственными.

Мистер Эшли-Монтэгю встал и принялся мерять шагами площадку эстрады. Мультфильм закончился и его помощник торопился поставить документальный ролик о коммунистической угрозе, в звуковом сопровождении Уолтера Кронкайта. Дейл бросил косой взгляд на экран. За письменным столом сидел темноволосый журналист. Лента была черно-белая… Ее уже показывали в прошлом году в школе на специальном сеансе. Возникшая на экране карта Европы и Азии стала постепенно темнеть, иллюстрируя распространение коммунистического влияния.

Толстые стрелы протянулись в Восточную Европу, Китай и разные другие места, которые Дейл не знал даже по названиям.

— Ничего таинственного здесь нет, — огрызнулся мистер Эшли-Монэгю. — Я все сейчас вспомнил. В самом начале столетия дедушкин колокол увезли куда-то и оставили на хранение. Он даже больше никогда не звонил. Из-за каких-то трещин в корпусе что ли. Потом его забрали, расплавили, а металл использовали в военных целях во время войны. — Тут он замолчал и снова повернулся к Дьюану спиной, как бы давая знать, что беседа окончена.

— Было бы отлично, если б я смог привести в своем докладе цитату об этом из книги, ну и может несколько старых фотографий, — начал Дьюан.

Миллионер испустил глубокий вздох, словно в ответ на расширяющуюся экспансию коммунистического влияния, изображаемую на экране. Голос Уолтера Конкрайта бубнил ничуть не тише Тома и Джерри.

— Молодой человек, никакой книги нет и в помине. То, что доктор Пристман завещал мне, представляет собой кучу разрозненных, несброшюрованных и недатированных материалов. Несколько папок, насколько я помню. Уверяю вас, я не сохранил их.

— Не могли бы Вы сказать мне, куда Вы их передали, — начал Дьюан.

— Я вообще их никуда не передавал! — воскликнул мистер Эшли-Монтэгю, его голос поднялся почти до крика. — Я сжег их. Я оказывал поддержку профессору в его исследованиях, но я не использовал их. И уверяю вас, что не существует никакого таинственного тома, который вы могли бы включить в ваш доклад. Цитируйте меня, молодой человек. Этот колокол был всего лишь ошибкой… Одним из многих белых слонов, которых дедушка вывез из Европы во время своего свадебного путешествия… И его убрали из Старого Централа чуть ли не сто лет назад, отправили на склад… Где-то в Чикаго, кажется,… И расплавили на пули в 1917, когда мы вступили в войну. Вот, а теперь все!

Документальный фильм окончился и киномеханик стал вставлять бобину с лентой фильма «Геркулес». В наступившей тишине несколько голов повернулись в их сторону и с любопытством посмотрели на беседующих. Последняя фраза мистера Эшли-Монтэгю прозвучала среди полного молчания.

— Но в таком случае…, — снова начал Дьюан.

— Никаких «случаев», — прошипел миллионер, — беседа окончена, молодой человек. Никакого колокола нет. И все. — И он указал Дьюану на ступеньки жестом, который Дейлу показался женственным взмахом кончиков пальцев. Другой жест был обращен к ассистенту — новый фильм опять начался с отсчета толпы, которым командовал кто-то из зрителей — и теперь перед Дьюаном стоял крепкий мужчина не меньше шести футов ростом и неторопливо засучивал рукава. Ассистент мог быть дворецким, мог быть телохранителем, а мог быть просто лакеем любого из кинотеатров мистера Эшли-Монтэгю… Вот все, что знал о нем Дейл.

Дьюан, казалось, пожал плечами и направился в ту сторону, которую ему указали, но много медленнее, чем это сделал бы сам Дейл, если бы это на него кричал взрослый. Поняв, что остался незамеченным в своем темном углу, Дейл перепрыгнул через перила в траву, чуть не сверзившись прямо в объятия дядя Генри и тети Лины.

Он побежал было вдогонку за Дьюаном, но тот уже вышел из парка и теперь шел по Брод Авеню, засунув руки в карманы, насвистывая и явно направляясь к тому, что было когда-то особняком старых Эшли. Дейл больше не боялся темноты — эта чепуха осталась в прошлом — просто ему не хотелось бродить в таких потемках под старыми вязами. Кроме того, позади него уже зазвучали звуки музыки, послышались первые слова диалога героев, а он и вправду хотел посмотреть фильм «Геркулес».

Дейл вернулся в парк, решив, что если он не поговорит с Дьюаном сегодня вечером, то… Ну что же… Он поговорит с ним как-нибудь на этих днях. Спешить некуда. Впереди лето.

Дьюан шел по Брод Авеню, слишком взволнованный, чтобы думать о фильме. На тротуаре чернела тень от листьев. Свет ламп с трудом пробивался между ветвями и листвой. С северной стороны улицы шел ряд небольших домиков, их лужайки незаметно соединялись одна с другой и чуть дальше также незаметно превратились в лес, за которым железная дорога мягко закруглялась к югу, а затем ныряла в поля, где и пропадала. В конце этой темной линии одиноко и молчаливо возвышался дом, который местные жители до сих пор называли особняком Эшли.

Дьюан всмотрелся в темный проезд и потом свернул в туннель, образованный кронами деревьев и разросшимся кустарником. От самого особняка мало что осталось, лишь обугленные остатки двух колонн и трех каминов, да несколько почерневших бревен, падая, сплелись ветвями и образовали хижину, посещаемую разве что крысами. Дьюан знал, что Дейл с ребятами часто устраивали на этой аллее велосипедные гонки, суть которых заключалась в том, чтобы промчаться на самой большой скорости мимо высокой террасы и, перегнувшись далеко в сторону, коснуться ладонью колонны, ухитряясь при этом не свалиться и даже не сбавить скорости. Было уже очень темно, даже светлячков не было видно в ежевичной темноте полукруга аллеи. Шум, свет, толпа, собравшаяся на Бесплатный Сеанс, остались далеко позади и сумрак высоких деревьев отделял их словно непроницаемой стеной.

Дьюан не боялся темноты. Ну, вернее, не очень боялся. Просто прогулка по этой аллее этой ночью не входила в его планы. Насвистывая, он свернул к югу по мощеной дороге в сторону новых улиц, туда, где стоял дом Чака Сперлинга.

Позади него, в темноте, там где растительность была особенно густой, что-то зашевелилось, заставив дрогнуть ветки деревьев, и тут же удрало прочь, обежав вокруг старого, давно забытого среди травы и развалин, фонтана.

Глава 15

Воскресенье, пятнадцатого июля, выдалось очень теплым, но серый купол затянувшего все небо облака превратил небосвод в подобие опрокинутой чаши. Уже к восьми часам утра термометры перевалили за восемьдесят градусов, что гарантировало к полудню все девяносто.

Старик встал рано и уже давно был в поле, поэтому Дьюан отложил на потом чтение «Нью-Йорк Таймс» и принялся за работу.

Он как раз проходил по рядам росшего за амбаром гороха, выпалывая случайно оказавшиеся тут колосья пшеницы, когда увидел приближающуюся к их ферме машину. В первую минуту он подумал, что это едет дядя Арт, но потом понял, что эта машина много меньшего размера и к тому же белая. Затем он разглядел установленную на крыше красную мигалку.

Мальчик пошел к дому, на ходу вытирая лицо подолом футболки. Это не машина констебля Барни, окончательно решил он, когда увидел бегущие по борту со стороны водителя зеленые буквы: ШЕРИФ ОКРУГА. В машине сидел мужчина с узким загорелым лицом, его глаза прятались за стеклами солнцезащитных авиаторских очков. Выглянув из окна машины, он спросил: «Мистер Макбрайд дома, сынок?».

Дьюан кивнул, подошел поближе к краю горохового поля, и, сунув в рот два пальца, свистнул. Отдаленный силуэт выпрямился, обернулся в их сторону и неторопливо двинулся к машине. На мгновение Дьюану показалось, что сейчас выбежит Уитт и залает на незнакомца.

Когда шериф вышел из машины, оказалось, что это высокий, не меньше шести футов четырех дюймов, мужчина. Возможно даже чуть выше. На голове у него была широкополая полицейская шляпа и вид этого высокого, скуластого человека, на носу которого красовались солнцезащитные очки, и который к тому же имел пояс с кобурой и кожаные сапоги, заставил Дьюана вспомнить армейского вербовщика с рекламного плаката. Сходству чуть мешали полукружия пота, выступившие подмышками.

— Что-нибудь случилось? — спросил Дьюан, на минуту испугавшись, что мистер Эшли-Монтэгю напустил на него этого копа. Накануне вечером миллионер выглядел здорово расстроенным, и потом, когда Дьюан вернулся в парк, чтобы возвратиться вместе с дядей Генри и тетей Линой, его уже не было.

Шериф серьезно кивнул.

— Боюсь, что да, сынок.

Мальчик стоял, не двигаясь, ожидая пока отец прошагает последние тридцать футов до машины.

— Мистер Макбрайд? — уточнил шериф.

Старик кивнул и вытер лицо носовым платком, при этом на серой щетине остался след грязи.

— Это я. Если вы насчет этой чертовой телефонной компании, то я уже объяснял Ма Белл…

— Нет, сэр. Дело в другом. Произошел несчастный случай.

Старик замер на месте, как будто его ударили. Дьюан, наблюдавший за отцом, увидел как на его лице выражение недоумения сменилось уверенностью. На свете был только один человек, чье имя могло привести к его дому.

— Арт, — почти утвердительно произнес Старик. — Он погиб?

— Да, сэр. — Шериф поправил свои очки почти в то же самое мгновение, когда Дьюан тоже поднес руку к переносице.

— Каким образом? — Старик смотрел куда-то позади шерифа, словно его глаза хотели разглядеть что-то очень, очень далекое. Или вообще несуществующее.

— Автомобильная авария. Примерно час назад.

— Где? — услышав ответ на предыдущий вопрос Старик чуть кивнул, будто ожидал его. Такой жест Дьюан обычно доводилось видеть, когда они вместе слушали новости по радио или когда Старик говорил о коррупции в политике.

— На Джубили Колледж Роуд. — ответил шериф, его голос звучал твердо, но не так бесстрастно как у Старика. — Каменный мост через ручей. Примерно в двух милях от…

— Я знаю, где этот мост, — прервал его Старик. — Мы с Артом там частенько купались. — Теперь его глаза будто обрели фокус и он повернулся к Дьюану, словно хотел что-то сказать или что-то сделать. Но вместо этого снова обернулся к шерифу.

— Где он?

— Когда я уехал, тело только вынимали из машины, — ответил тот. — Если хотите я отвезу вас туда.

Старик кивнул и сел на место пассажира в машину шерифа. Дьюан торопливо прыгнул на заднее сиденье.

Это неправда, думал он, когда они ехали мимо фермы дяди Генри и тети Лины, на скорости не меньше семидесяти взлетели на холм и с ревом промчались мимо кладбища. Дьюан чуть не стукнулся головой о потолок, когда они опять спустились в долину. Он, кажется, решил и нас угробить. Машина шерифа мчалась с такой скоростью, что выбивала из дорожного покрытия пыль и гравий на глубину не меньше тридцати футов. Все деревья, кусты, трава, ветки, словом, все, что было расположено вдоль дороги, имело сероватый цвет, будто было осыпано меловой пылью. Дьюан прекрасно знал, что это всего лишь пыль от проехавших за день машин, но серая листва деревьев и серое небо над головой заставили его вспомнить о Гадесе[23] и о тенях царства мертвых, обитавших в бесконечной серой пустыне. Об этом ему когда-то, когда он был еще совсем маленьким, рассказал дядя Арт, они тогда читали и о Одиссее, спустившемся в царство Гадеса и преодолевшем серые туманы, чтобы встретиться с тенью своей матери и бывших союзников.

Шериф не притормозил около соответствующего знака на перекрестке Шестой Окружной и Джубили Колледж Роуд. Вместо этого он свернул на широкую полосу проселочной дороги. Дьюан знал, что мигалка на крыше крутится, хотя самого звука сирены не слышал. Странная спешка, подумал он про себя. Впереди него высилась совершенно прямая спина Старика, он смотрел прямо перед собой и только чуть раскачивался в такт движению машины.

Они проехали еще две мили к востоку. Дьюан глянул налево, туда, где начиналась длинная полоса лесов, среди которых пряталась Цыганская Тропа. Затем с каждой стороны начались пшеничные поля, изредка прерываемые небольшими островками деревьев у подножия холмов.

Дьюан принялся считать распадки между холмами, которые они проезжали. Каменный ручей был в четвертом по счету.

Вот они нырнули в четвертый раз, резко затормозили и шериф съехал к левой обочине дороги, припарковавшись против движения. Впрочем здесь не было никакого движения. Распадок и поросший редким лесочком склон холма были погружены в ничем не тревожимую тишину воскресного утра.

Дьюан увидел, что за пролетом бетонного мостика стоит еще несколько автомобилей. Там были грузовик — тягач, видимо вызванный сюда для буксировки разбившегося кадиллака дяди Арта, безобразный черный шевроле Джи Пи Конгдена, черный же микроавтобус, который Дьюан видел в первый раз и еще один аварийный тягач со станции Тексако, на восточном конце Элм Хэвена, принадлежавшей Эрни. Ни одной скорой помощи! Ни малейших следов присутствия машины дяди Арта! Наверное, произошла ошибка.

Сначала Дьюан увидел повреждение моста. Старое бетонное покрытие было настелено лет сорок — пятьдесят назад, и тогда же вдоль поребрика было установлено нечто вроде балюстрады, высотой около трех футов. Теперь с восточной стороны из нее был выломан огромный кусок ограждения длиной больше четырех футов. Дьюан видел, как торчали наружу ржавые железные крепления, подобно огромной скульптурной руке указывая вниз, на набережную.

Дьюан подошел к Старику и глянул вниз. Там суетился Эрни со станции Тексако вместе с еще тремя — четырьмя людьми, среди которых виднелось и крысиное личико мирового судьи. Еще там был кадиллак дяди Арта.

Что произошло Дьюан понял сразу. Арт послал машину так далеко вправо по узкому, с односторонним движением мосту, что она своим левым бортом ударилась о бетонное ограждение, тяжелый двигатель прошил насквозь сиденье водителя, и большой кадиллак полетел вниз как выброшенная игрушка. Двухтонная громадина ударилась о деревья на противоположной стороне, начисто выломав с корнями молодые саженцы и дуб десяти дюймов в обхвате, затем стукнулась о большой вяз, росший на склоне холма. Дьюан видел глубокий надрез на стволе дерева, длинный шрам бегущий по коре и потеки древесного сока. Интересно, мелькнула у него посторонняя мысль, этот вяз почувствовал боль или нет.

Потеряв при этом ударе правую заднюю дверцу и примерно четверть приборного щитка от второго столкновения, кадиллак проехал юзом еще футов тридцать — сорок, вырывая пни и невысокие деревца, и, совершенно искалеченный, замер возле большого валуна, пока или сила тяжести, или столкновение с другим большим деревом, а возможно и то и другое вместе не столкнули его вниз по склону прямо в ручей.

Теперь он валялся на дне неглубокого ручья вверх тормашками. Левое переднее колесо отсутствовало, но зато три остальные странно уцелели, и выглядели вполне исправными. Дьюан машинально отметил новизну покрышек, дядя Арт всегда очень заботился о резине на колесах. Сохранившееся шасси выглядело чистеньким и почти новым, за исключением части подвески, которая была вырвана с корнем.

Одна из дверей кадиллака была оторвана и болталась на одном креплении. Сиденье рядом с водителем не утонуло, хотя валялось почти в воде. Обломки и куски металла, хрома и стекла усыпали почти весь склон, и ярко сверкали, хотя день был пасмурным. Дьюан увидел и другие вещи: носок с ромбовидным рисунком валяющийся на траве, пачку сигарет около валуна, несколько дорожных карт, разбросанных по кустам.

— Тело уже увезли, Боб, — крикнул Эрни, едва глянув наверх. Он привязывал канат к передней оси машины. — Донни и мистер Мерсер заехали с… А, здрасьте, мистер Макбрайд. — И Эрни вернулся к своей работе.

Старик облизнул пересохшие губы и не поворачивая головы, обратился к шерифу.

— Он был мертв, когда вы прибыли сюда?

В очках шерифа Дьюан видел отражение кромки далекого леса.

— Да, сэр. Он был уже мертв, когда тут проезжал мистер Картер и заметил, что что-то валяется у подножия холма. Уже через полчаса я оказался здесь. Мистер Мерсер… Это коронер округа, Вы знаете,… Он сказал, что мистер Макбрайд, э, словом Ваш брат, умер мгновенно.

Отдуваясь, по холму взбирался Джи Пи Конгден, когда он добрался до стоявших, их обдало парами виски. Мировой судья поддернул мешковатый комбинезон и заговорил:

— Примите мои искренние… Старик не ответил и, отвернувшись, стал спускаться вниз, скользя по грязи и придерживаясь пальцами за ветки кустов. Дьюан пошел за ним. За ними осторожно последовал шериф, стараясь не зацепиться за колючки репейника и не запачкать в грязи свои коричневые брюки.

Старик остановился на самом берегу ручья и стал всматриваться в изуродованную машину. Крыша была сорвана и вода поднялась до перевернутой приборной доски. Дьюан с болью увидел, что автоматические регуляторы фар оторваны начисто. С пассажирской стороны салон был относительно цел, даже искореженная крыша над ним выглядела более целой, зато сиденье водителя было буквально раздавлено. Руль отсутствовал, но рычаг от него был на месте, уходя в воду фута на два. Впереди там, где должен был находиться водитель, груда искореженного металла и разорванный кожух двигателя заполняли собой все пространство, напоминая труп безжалостно расчлененного робота.

Шериф отряхнул брюки и присел рядом, стараясь держать свои начищенные ботинки подальше от грязной воды и ила. Он откашлялся.

— Потеряв контроль за управлением, ваш брат ударился о заграждение моста и… Э…, как видите, этот удар убил его на месте.

Старик кивнул так же бесстрастно, как и до этого. Он сидел на корточках, ноги по щиколотку в воде, уперев ладони в колени. Опустив взгляд, он принялся разглядывать свои пальцы будто это были какие-то посторонние предметы.

— Где он?

— Мистер Мерсер забрал тело в похоронную контору Тейлора, — ответил шериф. — Он… Он должен кое-что сделать с телом, и потом вы сможете поговорить с мистером Тейлором.

Старик спокойно покачал головой.

— Арт никогда не любил похороны. И уж тем более у Тейлора.

Шериф снова поправил очки.

— Мистер Макбрайд, скажите, пожалуйста, ваш брат был пьющим человеком?

Тут Старик повернулся и в первый раз взглянул в лицо шерифа.

— Он, разумеется не мог быть пьян в утро воскресного дня. — Голос отца звучал по-прежнему бесстрастно, но Дьюан чувствовал в нем нотки поднимающегося бешенства.

— Да, сэр, — кивнул шериф. Все они отступили на шаг, когда Эрни, прицепив трос, стал вытягивать его лебедкой. Передняя часть кадиллака медленно приподнялась, из окон хлынула вода, и машина стала разворачиваться капотом в сторону набережной.

— Ну что ж, возможно, у него внезапно случился сердечный приступ, или же пчела залетела в салон. Уйма людей теряют контроль над управлением из-за этих насекомых. Вы просто не поверите, как много…

— С какой скоростью он ехал? — спросил Дьюан, сам с удивлением прислушиваясь к звучанию своего голоса.

Старик и шериф оба разом повернулись и посмотрели на него. Дьюан удивился, увидев каким бледным и толстым было его отражение в очках шерифа.

— Мы считаем, что примерно семьдесят пять — восемьдесят, — ответил шериф. — Но это я сужу по тормозным отметкам, точно еще не считал. Но он ехал.

— Мой брат никогда не превышал скорость, — процедил сквозь зубы Старик, вплотную приблизив свое лицо к лицу шерифа. — Он чертовски уважал такие вещи, как ваши законы. Я всегда говорил ему, что это глупо.

Шериф минуту постоял не сводя глаз со Старика, затем перевел взгляд на разломанные перила моста.

— Возможно. Но в это утро он превысил скорость. Вот почему мы должны сделать тесты на присутствие алкоголя в крови.

— Смотрите-ка! — раздался крик Эрни и все трое глянули в его сторону. Кадиллак сейчас повис вертикально над водой. Дьюан видел, как выливалась из окон вода, вместе с грязью и мелками рыбешками. Ему вспомнилось, как они с Дейлом, Майком и другими городскими ребятами рыбачили здесь пару лет назад.

— А может кто-то столкнул его с дороги? — подал голос Дьюан.

Шериф глянул на него и долго не отводил глаз.

— Никаких следов этого нет, сынок. И никто не доложил о столкновении с кадиллаком на дороге.

Старик хмыкнул.

Дьюан подошел ближе к машине, которая на весу развернулась и сейчас была повернута к ним стороной водителя. Мальчик показал на длинную красную царапину, протянувшуюся как раз по этому борту.

— А эта краска не могла остаться от того автомобиля, который столкнул машину дяди Арта с моста?

Шериф тоже подошел поближе, его очки почти вплотную прижались к искореженному борту.

— На мой взгляд царапина выглядит довольно старой, сынок. Но мы займемся этим. — Он отступил назад, положил руки на пояс и усмехнулся. — Не так уж много машин в состоянии столкнуть кадиллак с дороги, если он этого не захочет.

— Ну, что-нибудь размером со Школьный грузовик могло бы, — уверенно сказал Дьюан. Случайно подняв глаза, он увидел как пристально смотрит на него с противоположного берега Джи Пи Конгден.

— Вам всем придется отойти, когда мы вытянем эту штуковину! — прокричал Эрни.

— Пошли, — мотнул головой Старик. Это были первые слова, с которыми он обратился к Дьюану начиная с момента появления в их доме шерифа. Скользя, они стали взбираться на крутой берег обрыва. Вдруг Старик сделал то, чего он не делал ни разу за последние несколько лет.

Он взял Дьюана за руку.

Когда они вернулись, ферма показалась им обоим совершенно чужой. Покрывало облаков чуть разорвалось и поля осветились ярким солнечным светом. Дом и амбар стояли словно свежеокрашенные, старенький пикап, замерший у дома, казался совершенно новым. Ожидая когда отец дослушает обращенные к нему на прощание слова шерифа, Дьюан молча стоял у кухонной двери и размышлял. Из немой задумчивости его вывел звук отъезжающей машины.

— Я съезжу в город, — сказал Старик. — Побудь дома, пока я вернусь.

Дьюан тронулся с места и направился к пикапу.

Отец остановил его, мягко положив руку на плечо.

— Нет, Дьюнни. Я хочу заехать к Тейлору, пока этот чертов ястреб-стервятник не начал раскрашивать Арта. И у меня есть к нему несколько вопросов.

Дьюан стал было протестовать, но встретил взгляд отцовских глаз и понял, что этот человек просто ищет одиночества, оно необходимо ему, даже если это будет всего несколько минут за рулем машины. Мальчик кивнул и пошел обратно на веранду.

Он хотел было снова заняться прополкой, но потом решил этого не делать. И с каким-то чувством вины понял, что он голоден. И хоть ему было много хуже, чем когда погиб Уитт, горло сжимала горячая боль, а грудь казалось была готова разорваться от страдания, Дьюану хотелось есть. Он покачал головой и вперевалку зашагал к дому.

На ходу дожевывая сэндвич с ливерной колбасой, сыром, беконом и листьями салата, Дьюан направился к отцу в мастерскую, размышляя, где он мог оставить Нью-Йорк Таймс. Но главным образом в его мозгу стояла картина разбитого кадиллака, усыпавшем берег никеле и осколках стекла, и о полосе красной краски на двери водителя.

На телефонном отвечающем автомате отца мигала зеленая лампочка. Погруженный в своим мысли, рассеянно доедая сэндвич Дьюан перемотал катушку маленького магнитофона и нажал кнопку воспроизведения.

— Даррен? Дьюан? Черт возьми, вы не можете отключить этот чертов автомат и взять в руки телефонную трубку? — раздался раздраженный голос дяди Арта.

Дьюан застыл с набитым ртом и резко выключил воспроизведение. Его сердце сначала остановилось, потом как-то странно бухнуло, почему-то очень громко, и болезненно забилось. Дьюан с трудом сделал глотательное движение, вдохнул, еще раз перемотал катушку и включил магнитофон.

— … Телефонную трубку? Дьюан, я тебе звоню. Я нашел то, что ты разыскиваешь. Про колокол. И эта вещь все время была у меня в библиотеке. Дьюан, это просто поразительно. Не верится, но не подлежит сомнению. Я расспросил человек десять своих старых приятелей в Элм Хэвене и никто ничего не знает. Но это неважно… В этой книге написано, что… Впрочем, неважно, я все сам тебе покажу. Сейчас… Э… Двадцать минут десятого. Я буду у вас в десять тридцать. Пока, парень.

Дьюан еще дважды прослушал запись, затем выключил отвечающий автомат, нащупал рукой стул и тяжело рухнул на него. Давление в груди стало слишком сильным, чтобы ему можно было сопротивляться, и он дал ему волю. Слезы потоком текли по щекам, редкие рыдания сотрясали его тело. Немного спустя он снял очки, тыльной стороной ладони вытер глаза и откусил кусок сэндвича. Прошло много времени, пока он смог встать и пойти на кухню.

Приведенный в справочнике номер телефона шерифа не отвечал, но Дьюан сумел дозвониться к нему домой. Он совсем забыл, что сегодня воскресенье.