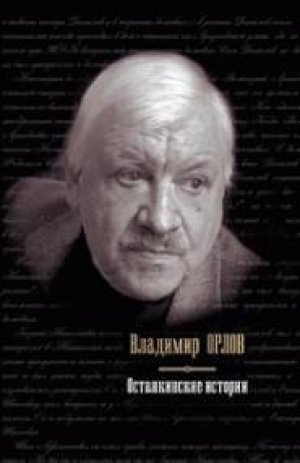

Останкинские истории (сборник) Орлов Владимир

— Что это вы как куропатка ощипанная? — поинтересовался Михаил Никифорович.

— Вам бы высказать сострадание мне, — грустно сказала Любовь Николаевна. — Дайте хотя бы закурить…

— Похоже, и я достоин сострадания, коли вы вернулись.

— Я не вернулась…

Она сидела на кухне, не скинув шубы из ондатры, а лишь сняв лохматую шапку, курила, и можно было подумать, что она действительно забежала ненадолго объявить важное и через полчаса уйдет. Но через полчаса она не ушла. Новые для Михаила Никифоровича шуба и шапка не вызывали мысли об ощипанной куропатке, но лицо, глаза, волосы Любови Николаевны свидетельствовали о том, как она гуляла. На лице ее были ссадины и царапины. Позднее, когда Любовь Николаевна отчасти облегчила себя сигаретами, тремя стаканами оживляющего чая, а потом и кружкой собственного зелья и пошла спать (вышло — отсыпаться), она была вынуждена снять шубу, и выяснилось, что платье ее порвано и в пятнах, а на открытых разрывами ткани спине, груди и руках также — ссадины и синяки. Но это было потом, а пока Михаил Никифорович спросил:

— Вам не надо ли чего? Вы дрожите.

— Не надо… Это нервное… Я справлюсь сама…

И вскоре перестала дрожать. Но тоска не исчезала из ее глаз.

После чая и кружки снадобья Любовь Николаевна заговорила снова. И вот что услышал Михаил Никифорович.

— Я хотела, чтобы вы поняли меня… Или задумались…

Любовь Николаевна трудно подбирала слова, они не были приготовлены ею заранее и отчасти получались невнятными… И она сомневалась, что Михаил Никифорович сможет понять ее, потому как она сама себя не понимает и, возможно, никогда не поймет… Выходило так, что она заново открывала или испытывала жизнь. Жизнь — во всем и себя — в ней… Она многое желает испытать, испробовать, испить. И многое — наперекор неизбежному… Наперекор тому, какой она должна быть (но какой она должна быть?). В ней происходят изменения, часто неожиданные для нее самой… Ей еще воздается за непослушание и за дерзость. Но она не может иначе… Порой она успокоенная и благонравная, но потом успокоенность и благонравие (да и что такое успокоенность и благонравие?) становятся ей нестерпимы, ее захлестывают загулье и азарт, она не может совладать со своей свободой, страстями и стихией… Но после — летит в несчастья, в отчаяния, в самоотрицания, в желания все оборвать и прекратить. Однако можно ли все прекратить? Она не знает… Ведь и сама природа, сказала Любовь Николаевна, все ищет себя, она как будто бы не способна пребывать в спокойствии. Но, может быть, она, природа, так никогда и не найдет своего истинного состояния, не обретет верного воплощения, и мы осуждены на вечные тайны и поиски? И муки?..

— Вы — природа? — спросил Михаил Никифорович.

— Я — часть природы, — сказала Любовь Николаевна. — Как и вы. Но я — иная, нежели вы, часть природы. И только иногда кажусь себе свободной. Когда я забываю, кто я есть и что должна…

И Любовь Николаевна замолчала.

— Спасибо за метель, — сказал Михаил Никифорович. — Хорошая вышла метель. Но зачем же было огорчать южан? В Италии случились заносы на дорогах и люди мерзли.

— Обойдутся! — жестко сказала Любовь Николаевна. — И вот еще. В той метели вы не заметили… не ощутили ничего необычного?

— О чем вы?

— Именно одно мгновение… Я попробовала, и как будто бы вышло… Если применить ваши знания… Исчезли время, пространство, энергия… Но тут же вернулись… Вы ничего не ощутили?

— Кажется, случился однажды перебой в сердце, — неуверенно сказал Михаил Никифорович.

— Значит, было. Значит, вышло! Они исчезали, а то, что оставалось, прогнулось!

— И теперь стоит прогнутое?

Любовь Николаевна сказала строго:

— Оно и всегда прогнутое. Я лишь усилила выгиб в одном месте и на одно мгновение.

— А если вы увлечетесь, раззадоритесь еще раз и что-то из-за вас исчезнет уже не на мгновение, то ведь не только могут случиться перебои в сердце, а и смо сердце остановится. Вам это в голову не приходило? Или вам все равно?

— Мне этого не позволят. Мне и за нынешнее шею свернут, — мрачно сказала Любовь Николаевна. — Но я попробовала. И вышло!

Она встала, сообщила Михаилу Никифоровичу, что должна выспаться, пусть он ее извинит. Михаил Никифорович посоветовал ей отклеить блестки под левым глазом, они были закапаны черной и синей краской с ресниц и век, но Любовь Николаевна дала понять, что сил у нее нет, ей бы только добрести до дивана и рухнуть. Так оно и случилось. Михаил Никифорович вздохнул, поднял шубу и прикрыл ею Любовь Николаевну. Отсыпалась она двое суток.

Останкино потихоньку очищали от снега, мороз ослаб, вышла и оттепель, после которой пришлось сбивать сосульки и ледяные наросты, угрожавшие головам москвичей.

Встревоженные товарки-отделочницы с Кашенкина луга отыскали квартиру подруги, набросились на Михаила Никифоровича: не случилось ли чего с Любашей? Михаил Никифорович дальше кухни их не пустил, врать он не любил, растерянно говорил, что Любаша внезапно уехала к родственникам, что-то там у них стряслось.

— Что стряслось? Куда уехала? — спрашивали.

Ничего толком не мог объяснить им Михаил Никифорович.

— Что же вы за муж такой? — удивлялись девушки с Кашенкина луга, обещали зайти еще. Говорили громко. Однако не разбудили Любовь Николаевну.

Проснувшись же, Любовь Николаевна ходила по квартире побитой и словно бы обреченной. Несмытые потеки краски, блестки, оставшиеся черными и синими, эту обреченность подчеркивали. Неслышно сидела Любовь Николаевна, ничего не видела, молчала будто бы в отсутствии всяких чувств, пила кофе и покусывала овсяное печенье, купленное ей Михаилом Никифоровичем. Михаил Никифорович не смог не рассказать ей о приходе девушек с Кашенкина луга.

— Какой Кашенкин луг? — не сразу дошло до Любови Николаевны. — Ах этот… Я туда не пойду. Ничего не буду объяснять, хотя они и хорошие… Они-то хорошие, да вот я дурная. И как я пойду с таким лицом…

— Вам же надо взять расчет, деньги за работу и трудовую книжку, — сказал Михаил Никифорович и сразу понял, как ему ответит Любовь Николаевна.

Но, к его удивлению, она задумалась.

— Действительно, — сказала она. — И зарплата. И трудовая книжка.

И сходила в контору. И оказалось, что ее не уволили за прогулы и не желают увольнять. Напротив, ее были намерены отправить на курсы повышения квалификации с перспективой сделать бригадиром. «Но ведь я прогуляла!» — настаивала Любовь Николаевна. «Что вы, — говорили ей, — вы же ездили к серьезно заболевшим родственникам, это так понятно…» Любови Николаевне пришлось подать заявление об уходе с работы по собственному желанию. «Но зачем ей нужна была трудовая книжка?» — гадал Михаил Никифорович.

Он опять по ночам ставил раскладушку в ванной. Любовь Николаевна выглядела понурой, подавленной, то ли ждала трепки за свой загул, то ли на самом деле ей было противно жить. В день увольнения в квартиру Михаила Никифоровича явились ее приятельницы-отделочницы. Была водка, вареная картошка, соленые огурцы с рынка. Сидели шумно. Но Любовь Николаевна почти не улыбалась. Одна из отделочниц давала понять Михаилу Никифоровичу, что он плохо холит и лелеет Любашу. На вопрос, куда Любаша пойдет работать и что будет делать вообще, она ответила, что ей опять на некоторое время придется уехать из Москвы к родственникам. «Это в Кашин, что ли?» — поинтересовался Михаил Никифорович. «Куда? В Кашин? Почему в Кашин? — рассеянно переспросила Любовь Николаевна. — Ах да… Возможно, что и в Кашин…»

Потом она ходила по магазинам, сказав Михаилу Никифоровичу, что намерена подобрать гостинцы кашинским родственникам. При расчете ей выдали больше двухсот рублей.

— Хорошая была работа, — сказал Михаил Никифорович. — Не то что в аптеке.

Ни разу не запела в те дни Любовь Николаевна. А ведь Михаил Никифорович простил бы ей теперь и исполнение «Земли в иллюминаторе». Но не вспомнила она слов о траве у дома. Да и росла ли когда-нибудь у ее дома трава? И где был ее дом?

32

Потом Любовь Николаевна пропала. Михаилу Никифоровичу хотелось думать, что она уехала в Кашин. Поезда туда ходили с Савеловского вокзала.

Из слов Любови Николаевны, не к нему, впрочем, обращенных, а куда-то в воздух, Михаил Никифорович мог вынести, что каникулярное или отпускное время кончилось. Тому, что он называл некогда бездельем, видимо, был положен предел. Самой ли Любовью Николаевной либо ее пастухами, но положен. Возможно, Любовь Николаевну отзывали как несправившуюся. А возможно, она сама сникла, сдалась, сказала: все, не могу, неспособная, хватит. Под телевизором Михаил Никифорович обнаружил записку. В ней Любовь Николаевна предлагала ему «в случае чего» сдать в комиссионный магазин ее пальто, платья, брюки и прочие вещи, деньги же взять себе в возмещение долгов. Михаил Никифорович в комиссионный не пошел, неизвестно чем и какими могли оказаться эти деньги и вещи. Да и пусть они лежат и висят в его квартире, посчитал он. Михаил Никифорович ходил хмурый, ел плохо и мало, боли и неприятные ощущения, от которых было избавился его организм, возобновились. Впору было начинать снова тяжбу с химическим заводом при участии юриста Кошелева. Он это и сделал. И Михаил Никифорович понимал, что, объявляя пропажу Любови Николаевны благом для себя, он занимался самообманом. Пропасть или сгинуть ей следовало бы прошлой весной…

А вот Виктор Александрович Шубников ожил, на диване более не лежал, опять принялись его посещать скорострельные идеи, хотя, по наблюдениям Бурлакина, в глазах Шубникова отражалось теперь нечто важное, выстраданное, вечное. Странное случилось и с ротаном Мардарием. После исчезновения Любови Николаевны он, казалось, должен был подохнуть или превратиться в мелкую поганую головешку. Но не подох, не уменьшился, не потерял лап.

Шубников удивился. А потом и возрадовался. «Это, значит, не она! — воскликнул он. — Это мы! Это я! Это моя воля! Значит, и все возможно!» Но сразу же будто и забыл о Мардарии. Он заставил Бурлакина заново рассказать о мечте Лапшина иметь сто крепостных, посетил музей-усадьбу Останкино, взял в библиотеке книги, в каких упоминался род Шереметевых, что-то выписывал из них, но потом, опечалившись, решительно и гордо заявил: «Нет, это сейчас не для меня!» Книги про Шереметевых он сдал, а взял про Савонаролу. «Все! — сказал он Бурлакину. — Надо опроститься. Мы столько думали о грешном. А надо уйти в пустыню, и босым…» Однако не ушел босым в пустыню, ни в песчаную, ни в ледяную, ни в лесную, а желание стать Савонаролой быстро унеслось вдаль. Шубников принялся бранить Савонаролу, пустынников, отшельников, столпников, а уж Антония Великого, имевшего видения в Фиваидской пустыне, вовсе обзывал идиотом. В тот день он позволил себе погладить ротана Мардария, рыбу окаянную, но не дал себя укусить. Тогда же Шубников стал подолгу смотреть в зеркала. Несомненно, его сущности должен был соответствовать рост в сто восемьдесят шесть сантиметров. Если он, Шубников, и его воля изменили облик и формы ротана Мардария, отчего же он не мог украсить и облагородить себя? Для начала Шубников сбрил бороду, уж больно она стала казаться ему разночинской, усы же оставил с надеждой сделать их густыми и спадающими к подбородку, как у трагика. Волевыми усилиями Шубников попытался выпрямить и утончить нос и удлинить хотя бы шею, но ни нос, ни шея не поддались его воле, и Шубников решил улучшение внешности пока прекратить.

— Ба! Да мы с тобой закоснели! — заявил он Бурлакину. — Что мы расселись-то! Надо втравиться в предприятие!

— В какое еще предприятие? — спросил Бурлакин.

— А я почем знаю! Давай создадим дачный трест.

— Какой дачный трест? — насторожился Бурлакин.

— Не знаю какой. Надо узнать. Я видел вывеску: «Дачный трест».

— А зачем тебе именно дачный трест?

— Может, и вовсе ни к чему, — сказал, подумав, Шубников. — Проживем и без дач. А отчего у тебя нет идей?

— Давай научим Мардария говорить, — предложил Бурлакин.

— Оставь Мардария, — жестко сказал Шубников. Потом снова оживился: — Хватит лежать возле водяной батареи! Надо встрять и втравиться. Главное — встрять и втравиться, а там уж — либо карнавал, либо похоронные дроги!

— Ты-то небось закажешь, — предположил Бурлакин, — не дроги, а орудийный лафет.

— Ладно, — всепонимающе, словно бы уже с лафета, поглядел на него Шубников. — Неси из прихожей телефонную книгу.

— Вот, — сказал Бурлакин, вручая Шубникову толстый том, — но коли ты разбежался теперь неизвестно куда, не забудь о строгостях научного подхода…

— Все? — спросил Шубников. — И молчи! Я в своем разбеге и полете обойдусь интуицией, предчувствием, своей волей и своим творческим началом. Ты же поверяй все наукой, если тебе не скучно. И будешь у меня заместителем по науке. Я тебя даже в члены-корреспонденты произведу.

— Спасибо, — поклонился Бурлакин. — Но в члены-корреспонденты не производят.

— Ну изберу, — сказал Шубников.

Пальцы его уже шебутили справочник Московской городской телефонной сети.

— Так… Музеи… Парикмахерские… Поликлиники… — сообщал Шубников. — Это нам не надо… Опять музеи… Аварийные службы лифтов… Тут что-то есть… Пункты проката… И в этом что-то есть!.. Надо подумать… А? Но что мы предложим в прокат населению? «Или человечеству?» — уточнил Бурлакин. «Или человечеству, — повторил Шубников, но тут же спохватился: — Нет! До человечества мы не доросли. Пока только населению. Я еще не стал избранником!» «Избранником кого?» — спросил Бурлакин. «Ладно! Молчи! — рассердился на него Шубников. — Я думал вслух. Но ты этого не слышал!» Нет, несомненно стоило познакомиться с трудами служб проката. Ближайшие пункты помещались на проспекте Мира, в Астраханском переулке, в Рижском проезде и на улице Цандера. Назывался также Второй проезд Марьиной рощи, но там обслуживали население одним лишь постельным бельем. А люди, не обладавшие постельным бельем, были не из тех, с кем Шубникову хотелось бы иметь дело. Мимолетно заинтересовал Шубникова пункт проката театральных костюмов в Успенском переулке. Но тут же возрадовалось цеховое высокомерие Шубникова: это небось для самостоятельности и маскарадных глупостей. Более привлекал и обнадеживал прокат культурно-бытового и домашнего обихода: всяких стиральных и швейных машин, холодильников, магнитофонов, электрополотеров и прочего и прочего. При этом Шубников полагал, что торговлю овощами и фруктами он пока не оставит, а ему позволят совместить ее со службой под крышей проката. Казалось бы, что гадать — до Цандера Шубникову десять минут прогулки, но вспомнилось: там на месте пункта проката существовала аптека, до затопления ее парикмахерской, и заведовал ею Михаил Никифорович Стрельцов. «Ну и что нам помешает?» — удивился Бурлакин. «Все! Хотя бы память о нем стен!» «О ком память стен?» «О Михаиле Никифоровиче!» «Это мальчишество! — сердито сказал Бурлакин. — И шаманство». «И сам он, Михаил Никифорович, что-нибудь учудит…» «А что ты предлагаешь пустить в прокат?» — спросил Бурлакин. «Не знаю, пока не знаю», — сказал Шубников. «Не пожелаешь ли ты при этом возвратиться к своим запискам и заботам об исправлении нравов в Останкине и на Сретенке?» «Не исключено, — загорелся Шубников. — Не исключено!» И сразу же он принялся фантазировать относительно возможных нравственных услуг населению. Он стал размышлять вслух — для себя и для Бурлакина — о том, что в жизни человека все вообще выдается напрокат. Вернее, сама жизнь выдана человеку напрокат и на время. Бурлакин возразил ему, напомнив, что до жизни и после нее человека нет и, стало быть, некому получать жизнь в прокат. Шубников стоял на своем, заявив, что Бурлакин цепляется к словам, а суть оттого не меняется. Конечно, на жизнь человека можно взглянуть со ста восемнадцати точек зрения, применить к ней сто восемнадцать методов анализа и логического укрощения, разместить ее в ста восемнадцати мысленных плоскостях или футлярах, но поскольку возникла идея проката, то ему, Шубникову, позволительно совместить пребывание человека на земле именно с прокатом, а если же придет на ум нечто лучшее, нежели пункт проката на улице Цандера, бывшая аптека Михаила Никифоровича, можно будет и по-иному взглянуть на жизнь и ее ценности. Скажем, если бы ему нынче явилась в голову мысль купить тарантас и поехать на нем в Валуйки, то он бы приспособил размышления о жизни человека к тарантасу и дорожному движению до Валуек через Купянск, и эти размышления были бы верны. Или возьмем дачный трест… Нет, дачный трест оставим. Так вот, прокат. И не жизнь человека, а жизнь человечества. Будет ли спорить Бурлакин с соображением, что человечеству выдано напрокат все: и земные тверди, и воды, и воздух, и химические элементы, какие есть в таблице выпускника Тобольской гимназии и каких в ней нет, и извилины в голове, и травы в огороде, и братья старшие и меньшие для прокорма и забав, да все, все, чего и не перечислишь, выдано напрокат. Слово, конечно, какое-то глупое и узкое. Но ладно. Оно взято сейчас, и ладно… И вот человечество прокатывает себя по материкам, по временам и пространствам. К выданному ему инвентарю придумывает приспособления и поделки, таланты в землю не зарывает, напротив, из нее вытягивает и выкапывает, ловчит, когда нужно, голь, как полагают, хитра на выдумки. Хотя человечество изначально и не такая уж голь. Совсем не голь. И платит оно без задержек, известно как и известно чем. Но как бы не пришлось расплатиться вконец и не сдать все взятое на пункт проката обратно и навсегда. Пока же, пока не расплатилось вконец, почему бы и в самом деле не иметь в Останкине пункт проката, сходный по свойствам услуг со вселенским? «Хватит! — не выдержал Бурлакин. — Пусть хоть в нем будет все, что есть на одесской толкучке!» «Там-то как раз одни приспособления и поделки», — возразил Шубников. «Ну и что? А эти твои душа, совесть, любовь — это что, не поделки и не приспособления к полученному, как ты говоришь, напрокат, только из иных сфер?» «Я опять забыл на полчаса, — сказал Шубников, — что ты закончил технический вуз. Но в одном ты, пожалуй, прав. Неплохо было бы иметь на Цандера то, что есть на одесской толкучке. Для начала. Чтобы приучить к себе людей». «Тут нам и понадобилась бы Любовь Николаевна, — задумался Бурлакин. — Вдруг она вернется из Кашина». «Прекрати думать и вспоминать о ней! — нервно сказал Шубников. — Не зли меня!»

Приятели долго не могли закончить разговор. Потом решили, что на сегодня хватит. Включили телевизор. Шла к концу программа «Время». И тут зрителям предъявили в ярком изображении остров Хоккайдо, город Саппоро. Чего только не увидели Шубников с Бурлакиным на главной улице этого холодного японского города! И дворцы, и драконов, и самураев, и каратистов, и висячие сады, и все, естественно, из льда. Шубников и Бурлакин были наслышаны о зимних строительствах в Саппоро, но нынешние виды вызвали у них особенное воодушевление. Диктор сообщил, что в этом году устройство ледяной симфонии было доверено местным пожарникам и они не подкачали.

— А наши-то пожарники, — пришел к мысли Шубников, — чем хуже японских! Один Васька Пугач за десять японцев может держать брандспойт!

— Это какой Васька? — спросил Бурлакин.

— Ну Васька, шофер с рыжими усами. Орет по-дружески: «Череп ты мой горелый!»

— Не помню, — сказал Бурлакин. — Нам не построить и Ледяной дом.

— Один Ледяной дом — это что! Это восемнадцатый век, пошлый красавец Бирон и дуреха баба при короне! — заявил Шубников. — А тут можно взять всю улицу Королева от Аллеи космонавтов и до башни и, пока снег и холода, обледенить ее так, что понаедут японцы с киноаппаратами и из Саппоро, и из Токио, и с Окинавы!

— Блажь! — сказал Бурлакин. — Ты бабу-то снежную слепить не сможешь!

— Во-первых, смогу! — обиделся Шубников. — А во-вторых, стоит тому же Ваське Пугачу влить мысль о профессиональной чести да пообещать, у нас на Королева четыре с половиной Саппоро встанут!

— Ну пообещай, — вяло сказал Бурлакин. — А что же с прокатом?

— И от проката нечего отказываться! — успокоил его Шубников. — Завтра же схожу на Цандера или послезавтра.

И сходил. И оказался нужен. И был приглашен на должность подсобного рабочего.

33

А Михаил Никифорович поливал фиалки на подоконнике.

Несмотря на холод в Останкине, фиалки цвели в трех горшках, и бледно-розовые, и бледно-желтые, и лиловые на одиннадцати стеблях.

Известно, прежде Михаил Никифорович цветы в доме не держал, не в оранжерее он проживал и не на клумбе, но с капризом Любови Николаевны смирился, однако о судьбах фиалок не беспокоился, посчитав, что пусть они заботят садовницу. Когда же Любовь Николаевна исчезла, Михаил Никифорович первым делом в сердцах отправил в мусоропровод шлепанцы, купленные ею, ходил по дому в крепких башмаках, будто бы снова ступив на твердую землю жизни. В дальний угол шкафа он зашвырнул пижаму — вериги или смирительные одежды сытой поры. И был готов выбросить горшки с фиалками. Но не выбросил. «Сами завянут», — решил он. Они и стали вянуть. И тут Михаил Никифорович чуть ли не жалость к ним ощутил, принес кастрюлю с водой и принялся увлажнять землю в горшках, столько вылил воды, что она растеклась по подоконнику и заструилась на пол. Михаил Никифорович выругался, но не цветы он ругал, а себя, фиалки же стали ему как бы и своими.

А потом, когда они ожили, когда воспрянули и припухли снова зелено-плюшевые сверху, опушенные белесыми волосками листья, когда развернулись родившиеся при нем цветы, Михаил Никифорович начал испытывать к фиалкам в горшках странное чувство. Вернее, чувство его было обыкновенное, и называлось оно нежностью. А странным было то, что оно явилось Михаилу Никифоровичу. Испытывал ли он когда-либо нежность к цветам? Он жил в согласии со многим в природе, ему были хороши и овраги под Ельховкой, и меловые берега деревенской речки, и степь курская под снегом, и сосны в Абрамцеве, и зеленая вода в Авачинской бухте, он любил все это, он ценил, как мать и как бабки, травы и старался понять их. Но вот нежность… И такая щемящая, ласковая, словно бы требующая воссоединения, чтобы растения с лиловыми, бледно-розовыми и бледно-желтыми лепестками стали частью его, Михаила Никифоровича, а он — частью их. Без этого жизнь будто бы могла оказаться бессмысленной, лишенной сути и тепла… Вот что было странным и неожиданным для Михаила Никифоровича.

Впрочем, он понимал, чем вызвана его нежность. Выходило, что хрупкие, будто настороженные цветы в глиняных горшках оставались единственным из того, что принесла в его дом Любовь Николаевна, сохранившим для Михаила Никифоровича ее присутствие. Или иллюзию присутствия. Все остальные вещи жилички были от него отторжены. Они были, и их не было. Они его не беспокоили. Цветы же беспокоили Михаила Никифоровича, порой и как-то сладко, а нежность его, требующая воссоединения с ними, уходила словно бы в бесконечность, причем цветы с подоконника были не сами по себе, а чем-то хотя и малым, но обязательным и живым в разрыве, в пространстве между ним, Михаилом Никифоровичем, и Любовью Николаевной. Но может быть, это лишь чувства Михаила Никифоровича стремились прорваться куда-то в бесконечность, а Любови Николаевне в них вовсе не было нужды? Или вовсе не было теперь и никакой Любови Николаевны?.. Но так или иначе, сейчас вблизи фиалок его мучило что-то, и возвышало над всем, и требовало со всем слияния, и тянуло куда-то, словно морские воды притяжением ночного светила. «Дрянь какая-то лезет в голову! — останавливал себя Михаил Никифорович. — Цветочки какие-то! Надо это прекращать…»

И он решил посетить по очереди несправедливо забытых приятельниц, хотя бы трех, при этом каждой из них подарить по горшку с фиалками. Так он и поступил. Горшки Михаил Никифорович подарил, и приходили мысли, что он совершил что-то скверное. Либо обидел кого-то более слабого и незащищенного, нежели он сам. Кутенка, скажем, во дворе. Возможно, каждую из трех своих приятельниц. Возможно, горшки с цветами. Возможно, еще кого-то. Сразу же Михаил Никифорович и возроптал: это его приятельницы-то слабые и беззащитные? Да у каждой из них на службе под началом по десятку таких Михаилов Никифоровичей, а по телефону они с ним разговаривают, как капитаны автоинспекции с превысившим скорость. Можно было посчитать, что горшки с фиалками он пристроил хорошо. Кого же он обидел или обижает? Если только себя. Или…

Об этих «или» он не хотел думать, но думал. Был какой-то глупый разговор в пивном автомате с участием специалиста по тайской культуре Собко, инженера по электричеству Лескова, летчика Молодцова, социолога Серова, Игоря Борисовича Каштанова и прочих. Рядом со всеми молчал и кроткий дядя Валя (я отсутствовал). С чего-то заговорили о любви. По церемониалу мужских стояний, по протоколу мужских бесед и дискуссий заводить обмены суждениями или впечатлениями о женщинах, о чувствах к ним и подходах было не принято. И из желания не обидеть словом милых подруг. И из стремления не опошлить предвзятостями, ошибками собственной житейской практики или просто глупостью высокий мужской разговор. А тут взяли и заговорили. И о чем? Может ли полюбить сорокалетний. Или даже мужчина более достойных лет. При этом глядели и на дядю Валю. Если верить народной молве, Валентин Федорович Зотов мог в нынешнем умозрительном разговоре опереться и на личные наблюдения, к каким привели его участия в лебединых игрищах. Но дядя Валя молчал. «А вот Михаил Никифорович-то! — подмигнул летчик Герман Молодцов. — Вы его спросите, что и как!» «Оставьте Михаила Никифоровича, — сказал таксист Тарабанько, — он серьезный человек, он аптекарь, он все, что есть в жизни, знает в миллиграммах и гранах. А состояния человека, измеренные в гранах, и названий иметь не могут. То есть могут, но это уже не любовь…»

Разговор тут же двинулся дальше, теперь судили о связях сексуального взрыва с развитием точных наук. Или же их противоборствах. И вышло, что связи были у них, у нас же — одни противоборства.

Михаил Никифорович пришел домой, закурил на кухне, уныло подумал, что он уж точно не полюбит. Да и не способен более полюбить. Я говорил как-то, что слово «любовь» он употреблял, даже и в мыслях, крайне редко. Высокие особенности человеческой жизни, такие, как любовь к женщине, как будто бы имели отношение к совершенным или великим личностям, но не к нему. Те личности и были смысловым обозначением человечества. Их песни и сути смогли уловить веды, Гомер, Библия, саги, Моцарт, Александр Сергеевич Пушкин. Он же, Михаил Никифорович Стрельцов, просто жил. Ел, спал, работал, исполнял определенные ему природой (для его же целей) мужские назначения. Старался быть при этом честным и не вредным для других. И, как справедливо заметил таксист Тарабанько, вырос аптекарем. Хлеб для него был хлеб, а не корень жизни. Хлопок — хлопок, а не белое золото. И формулу воды, пусть и условную, химическую, естественно, помнил Михаил Никифорович. И так уж сложилось в понимании им явлений, что о многих из них он говорил и думал с принижением высокого. Оттого и редко вспоминал слово «любовь». А теперь вспомнил и решил, что никакую женщину уже не полюбит, да и не способен полюбить более. Вот ведь до каких тонких чувств, до какой изящной словесности он дошел, иронизировал над собой Михаил Никифорович.

Но ведь знал же: никакую женщину, кроме Любови Николаевны!

Вместе с цветами пропали и запахи Любови Николаевны. Они не совпадали с запахами фиалок, они были самостоятельные, держались в комнате, как стало ясно, и после отбытия Любови Николаевны, сейчас же исчезли. И в этом был знак Михаилу Никифоровичу. Или даже наказание ему.

«Да взорвалось бы это все и сгорело!» — подумал как-то Михаил Никифорович, имея в виду обстоятельства собственной жизни. Но хотелось ли ему, чтобы все взорвалось и сгорело? А однажды он взял и поехал на Савеловский вокзал. Вокзал существовал скорее для пригородных поездов. Но прибывали к нему раза три в день и составы дальних странствий, в частности рыбинский и обходной ленинградский. А они забирали пассажиров в Кашине. Михаил Никифорович понимал, что такая особа, как Любовь Николаевна, вполне могла обойтись без ленинградских и рыбинских поездов. Зачем они ей? К тому же запахи перрона, шпал, тупиковых рельсов, мазутные, металлические, сырые, казались запахами расставания. Но и они не отгоняли Михаила Никифоровича.

А Любовь Николаевна все не приезжала. Она и не должна была приехать Савеловской железной дорогой из Кашина.

Стало известно: Шубников и Бурлакин опять затеивают что-то… Говорили, что все силы пропавшей Любови Николаевны оказались при них. То ли были завещаны им. То ли она закопала силы в Останкинском парке под липовым деревом, а они их извлекли из недр. Существовала и неучтивая, неделикатная версия о том, что Шубников с Бурлакиным подорвали и исказили устои Любови Николаевны, заманили ее в сладкую жизнь, опоили, обобрали, отчего она и сгинула в пороке и позоре. Так или иначе в Останкине нечто назревало, нагнеталось и плавало в воздухе. В пункте проката на Цандера стали предлагать жителям во временное пользование два прекрасных секретера восемнадцатого столетия работы кведлинбургских мастеров, какие могли бы стоять и во дворцах Сан-Суси. Их ходили рассматривать, но с опаской, и в квартиры не брали. Да и что класть в секретеры? Бумаги? Для них и на службах хватало плетеных корзин. Долго не брали и изящную, с подсветкой, гонконгскую гильотину для деликатесных собак, вещь, на взгляд останкинских хозяек, странную и преждевременную. Лишь водитель Николай Лапшин отважился арендовать гильотину и остался ею доволен: капусту, пусть и мороженую, она рубила замечательно. Пока капусту… Конечно, кведлинбургские секретеры и гонконгская гильотина были пустяками, но и они обнадеживали, хотя отчего-то и пугали.

А Шубников стал вдруг вглядываться в натуру и судьбу Потемкина и, вглядевшись, заявил: «Вот кто был великий режиссер и продюсер!»

Бурлакин пытался обратить внимание приятеля на то, что в силу своих особенностей Григорий Александрович и под попечением самого Шубникова вряд ли бы смог облагородить нравы в Останкине и на Сретенке, не говоря уж о бывших Мещанских улицах. Но Шубников был в полете. «При чем тут нравы! — досадовал он. — Ты послушай, какие спектакли он ставил, да еще с массовыми действами, как дурачил заезжих из Европы умников и дошлых наблюдателей!» И Шубников зачитывал Бурлакину кое-что из последних исследований о Потемкине. Выходило, что «потемкинских деревень», о каких Бурлакину сообщали в школе, не было, а Потемкин, развлекая правительницу киргиз-кайсацкия орды Фелицу, устраивал в государственном путешествии из Киева в Новую Россию представления с иллюминациями и фейерверками, в коих вензеля высокой петербургской дамы составлялись из пятидесяти пяти тысяч плошек, с декорациями, со внезапными явлениями аллеи лавровых деревьев с лимонами и апельсинами на них, с закладыванием соборов поболее римского святого Петра, с переодеваниями, со смотром в Балаклаве амазонской роты из вооруженных женщин в юбках малинового бархата и прочим, а всяким почетным гостям, всяким европейским агентам туманил глаза, лапшу вешал на уши, мозги завязывал бечевкой, давал, говоря языком лучших нынешних фильмов, дезинформацию, а они, агенты эти и гости, в числе их и граф Фалькенштейн, он же австрийский император Иосиф II, одну фанеру декораций и увидели, одно и то же «игровое» стадо скота, следовавшее за путешественниками, и углядели, возрадовались. И толкнули Турцию, обнадежив ее фанерой, в войну. Турция-то вскоре и рухнула перед Россией на колени. «Ну и что? — спросил Бурлакин. Ну зачем тебе сейчас Потемкин? И зачем турки?» «Я пока не знаю», — признался, остыв, Шубников. А на улице Цандера гражданам предложили в прокат красивого мужчину двадцати семи — тридцати лет. Красивого мужчину увели с квитанцией через полчаса. И несколько особ записались на него в очередь. В описании формы услуги, вывешенном в помещении, сообщалось, что мужчина этот не только красивый, но и представительный, солидный, вежливый, блондин, относится к типу актера Александра Абдулова, происходит из Черкасс и Бобруйска, с дипломом, знает три языка, в их числе и урду, на многих людей может произвести впечатление опоры и друга и тем самым укрепить репутацию человека (ее или его), оплатившего услугу в пункте проката. Цена за услугу была умеренная, сносная для останкинских жителей. Отмечалось, что арендованный мужчина не будет навязчивым, а станет действовать лишь по указаниям клиента. Населению было обещано, что вскоре, пройдя обследования и испытания, будут допущены к услугам еще несколько достойных мужчин разных способностей. Фотографические портреты кандидатов украсили витрину пункта проката. С близкой киностудии имени Горького пришла заявка на трех мужчин иностранной внешности для участия в острополитическом фильме из двенадцати серий с пением Кобзона. Михаил Никифорович, возвращаясь из аптеки, шел однажды по улице Цандера, взглянул на лица кандидатов и удивился: среди прочих проходил нынче обследования и испытания Петр Иванович Дробный. Дробный на самом деле был красивый, вежливый мужчина и с дипломом, но с чего он вдруг надумал идти в прокат?

Впрочем, Михаил Никифорович скоро прекратил гадать о побуждениях Пети Дробного, тот знал, что делал. Михаил Никифорович дома перекусил, переоделся и пешком, неспешно отправился на Савеловский вокзал.

34

В Кашин я попал лет пятнадцать назад по делу о канаве. Потом не раз обещал себе съездить в Кашин снова и не съездил. Позапрошлой осенью мой приятель хирург Шполянов купил «Жигули» первой модели, предлагал прокатиться километров за двести, в какой-нибудь незнакомый ему городок, в Боровск, Мещовск или Мстеру, я вспомнил Кашин, Шполянов обрадовался и Кашину, но опять мелкая житейская суета отменила поездку.

Понятно, я хотел взглянуть не на канаву, из-за которой отчасти и послали меня когда-то в Кашин в командировку. Да и есть ли она? Хотя, вполне возможно, ее так и не закопали. Вырыли же ее на землях женского Сретенского монастыря (бывшего, естественно) с намерением уложить трубу для стока вод. Потом трубе определили иное место, а канаву зарыть забыли. В монастырских строениях квартировали граждане, в общих комнатах проживали будущие ветеринары, канава, открывшая, кстати сказать, чьи-то гробы и кости, была совсем ни к чему сотням людей. Выносились решения, выплескивались чувства, вспухали нагоняи, но канава не исчезала, а по-прежнему мешала людям и машинам. Конечно, дело это было не самое существенное для страны, и решить его можно было звонком из редакции, куда прибыло из Кашина письмо. Но в той истории столкнулись два упрямых и примечательных человека, из-за их натур и позиций мне и выдали суточные, квартирные и дорожные. Я полагал, что в Кашине побуду недолго, а постараюсь заехать в давно манившие меня города — Калязин и Углич. Я и заехал в Калязин и в Углич. А Кашин, отправляясь в ту поездку, я принимал как бы в нагрузку. Да и что там, говорил себе, может быть, в городе этом с несколькими тысячами жителей, одно имя-то у него чего стоит — каша какая-то. Впрочем, я лукавил, приминал на всякий случай надежду на то, что и Кашин не расстроит. Да и прочитал я о Кашине многое, надежду эту вызвавшее.

И Кашин не расстроил. Может, и душу пленил.

Была тихая сухая осень. Кашин запомнился мне зеленым и золотым. Были в нем и другие краски: белые, желтые, лазоревые — старых кашинских зданий. В тридцатые годы удалого, энергичного журналиста, шагавшего от кашинского вокзала, привели в раздражение здешние церкви, не убранные к его приезду, он старался их не замечать, а смотреть через них как через пустоту. Ныне многие древности превратились в Кашине именно в пустоту, однако иные все же стоят. Белое, желтое, лазоревое, порой и красное в ленивом или будто усталом воздухе бабьего лета входило в зеленое и золотое. Говорили, если бы приехал я месяцами раньше, увидел бы в Кашине синее и голубое и в небе и на земле, здешний край — льняной. Осеннее спокойствие, лень (или нега) были в зеленой воде Кашинки, текли в Кашине и еще две речки — Маслянка и Вонжа, и их струи не спеша шевелили тяжелые темно-зеленые водоросли. Зеленая, пусть и примятая сентябрем, стояла трава на кашинских холмах, валах и оврагах. Какой бы улицей я ни шел, крутой, идущей вверх, чуть ли не предгорной, или же спадающей с валов, я приходил к Кашинке. Кашин не был похож ни на один виденный мною город. Кашинка делала в городе несколько кругов, оплетая улицы, остатки монастырей, соборы, торжище кашинское, как бы опоясывая их спокойствием и мудростью тихого движения. Таким показался мне Кашин. Или мне таким захотелось признать Кашин. Я был тогда спокоен и благополучен, хотя опять же мне могло только так казаться. И ведь я читал, слышал о судьбе и норове города. Вовсе не был он благонравным, несмотря на призывающие к благонравию святыни и гробницу смиренной Анны Кашинской, вдовы Михаила Тверского. Жил в Кашине народ бойкий, торговый, бедовый, предприимчивый и озорной. Уже в гостинице я услышал: «Кашинцы — они такие. Чего хочешь придумают, устроят и достанут. В Кесовой Горе или Сонкове белые булки пропадут, а тут — никогда!» Как бы в подтверждение этих слов в столовой предлагалась замечательная телятина по-кашински, какую в калязинских и угличских харчевнях я уже не встретил. Известно мне было и то, что крепость кашинская на валах (под конец своей судьбы с пищалями и ядрами) не стояла без дела. Несчастлив, распят был Кашин после сражения на Сити. А потом века сталкивались здесь в усобицах гордыни, честолюбия, амбиции, надежды людей разных, властных и слабых, справедливых и злыдней, князей тверских, московских, ростовских, кашинских, даже и литовских. И здесь осуществляла себя Россия. Здесь любили, воевали, радели о судьбе отечества, размышляли о сути жизни человеческой, строили, шумели на торгу, подличали, гнали фальшивые вина, терзали бесправных, молились, страдали, гибли от сабель и моровых язв, отбивались от отрядов Лисовского, ставили на берегах Кашинки дома не хуже тверских, умирали с думами о высоком или в печали и продолжали жизнь. Грустной тенью остался в памяти Кашина принц Густав Шведский, приглашенный Борисом Годуновым в женихи дочери Ксении, но отправленный поворотом истории или унылой судьбой сначала в Ярославль, а потом в Кашин, в Кашине и зачахший (искал я место, где горевал на чужбине с единственным своим утешением — книгами — несчастный жених, но не нашел). Да что перечислять читаное! И о страницах Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, уделенных Кашину, я должен был знать. Хотя в пору приезда в Кашин я помнил о них не слишком внятно. Потом, перечитывая «Современную идиллию», наткнулся на них снова и удивился: да про тот ли это Кашин? Но все это было давно. Теперь-то я видел свой Кашин. Впрочем, история с канавой не давала поводов для умиления, она вышла бестолковой и горькой. Хорошо хоть, одному из воителей она послужила уроком гражданского поведения. И знал я, что в целебном, обнадеживающем уголке Кашина — парке с курортными корпусами при источниках сернисто-железистых вод — собрались гости вынужденные, люди с болями и усталостью от них, а то и калеки. Все это я знал и все это держал в душе. Но и тогда живой Кашин слился для меня с тихой сухой осенью, с зеленым и золотым. С ходом же времени он стал опускаться в воды Светлояра или застывать в предгорьях Рериха-старшего. Понятно, эти предгорья или глубины были местностями моей памяти. Он стал для меня мелодией малых русских городов, бывалых, пожилых, вынесших века, чуть придремавших в осенней теплыни. Мелодию его вела флейта (может, свирель?) и еще колокольцы где-то в отдалении. Я понимал, что заблуждаюсь или даже грежу, но заблуждение мое могло быть и намеренным. Мне хотелось, чтобы на земле были и такие места. В поездках своих по стране мне посчастливилось увидеть многие малые города, все без исключения они были для меня достойные и своеликие. В городах побольше, да еще имеющих чин и должность, случались обидные и неряшливые повторы, вызванные модами времен и желаниями, в частности, выглядеть не хуже столиц — при отсутствии монет в казне и самоценности во вкусах. В малых же городах повторов было меньше. И, конечно, виденные мною города не походили на Кашин. Флейты, свирели и колокольцев им бы не хватило. Да и состояния этих городов (и мое в них) были разные. Тут понадобились и виолончели, и балалайки с гармонями, и черные рояли, и вымершие клаксоны, и барабанные палки, и предостережения контрабаса. Но в энергии, буйстве, решительности, напоре и тревогах нашей жизни мне необходим был и тот, запечатленный моей натурой Кашин. Он стал для меня реальным и условным. И такой России мне недоставало. И потом, это была и Москва, которую я любил. Именно на кашинские улицы с огородами и палисадниками и походили когда-то сретенские переулки, сбегавшие не к Кашинке, а к Неглинке. Из таких улиц и переулков и сложилась Москва и моя судьба. И знать об этом было необходимо. И знать об этом было хорошо.

Впрочем, все это, может быть, фантазии и сомнительные чувства. Ведь прожил-то я в Кашине всего две недели. А напридумал неизвестно что! И потому более в Кашине и не побывал, чтобы держать его чуть ли не в заповеднике души, а придуманного не развеять и не опечалиться при виде коробок из белесого силикатного кирпича, за пятнадцать лет, возможно, и исказивших Кашин. О Кашине я вспоминал, но, до явления Любови Николаевны, не слишком часто. Но теперь опять будто грезы нашли. Размышляя о Кашине, я думал и о сретенских переулках. Думал о том, что чувства летнего дня, когда я стоял у клена в Большом Головине переулке, а потом бродил по Сретенке, были острее ощущений иных дней. Накануне мы будто бы вольную получили от Любови Николаевны. Но вольная-то оказалась увольнительной или вовсе иллюзией вольной. И тогда на Сретенке я не освободился от мыслей о Любови Николаевне. И теперь нынешнее мое томление души и видения малого северного города Кашина, существующего и несуществующего несуетного уголка русской земли, я вынужден был связывать с Любовью Николаевной, хотя бы с памятью о ней. И грустно было и светло. И снова хотелось есть себя поедом, думать о своих несовершенствах, изводить себя сомнениями: а кто ты есть, необходим ли ты Москве, Кашину или нет? В отношениях с Москвой в сомнениях этих была и доля риторики, я ведь все равно жил в Москве, вдали от нее тосковал бы. Я был прикованным к гению Москвы человеком и хотя бы своими намерениями и обещаниями старался послужить городу… А Кашин? Что я был Кашину? Ничто. Приехал, уехал. Побывал… Но, выходит, Кашин стал нужен мне. И я от этой нужды в нем никогда не избавлюсь, пусть и вспоминаю о нем не каждый день, как не каждый день вспоминаю о Нестерове, Краславе, Ужуре, Минусинске, Рассказове, Катта-Кургане, Иланском. Там я был, и они остались во мне. Эти города сохраняли и оберегали нечто во мне. Пусть я и провел в каждом из них по нескольку дней (в тысячах других и вовсе не бывал), ничем не одарив их. Или сделав для них малое. Но без них не было бы и меня. Они оберегали нечто во мне, но и я хотел бы уберечь их. Как я мог это сделать? Я хотел бы, чтобы они не исчезали из вселенной. Но какие я силы должен был иметь для этого!

Что сберегал сейчас во мне Кашин? И только ли в связи с отсутствием Любови Николаевны? Не думаю. И я понимал, что сама Любовь Николаевна, хотя и вызывалась быть берегиней или была даже отряжена стать ею, вовсе не совпадала своей натурой с течением реки Кашинки и тихим золотом деревьев вблизи нее. К тому же, может быть, она не отлетела в дали вселенские, а была сейчас все еще в промерзших деревьях и под речным льдом, и томили нас ее зимние печали и предвестья? И коли ей не суждено было уже вернуться, не остались ли ее печали в нас навсегда?

О жизнь наша морозная и прекрасная!

«В ней душа спиленного дерева…» — снова пришло на ум мне. Была ли в Любови Николаевне на самом деле — среди прочего — и душа спиленного дерева, родственного сретенскому клену или кашинской ветле?.. Вспомнилось мне, какие пилы и топоры держали мои руки. Ее нет и не будет, успокоил я себя. А если в ней — среди прочего — и умещалась душа спиленного дерева, то в ладу или в противоборствах с чем-то, что было не лучше топоров и пил. И не поспешили ли мы согласиться с дядей Валей, навязавшим нам ее имя?

В те дни я читал книгу об изографе Гурии Никитине и увидел в ней слова страстного проповедника, к каким великий костромич должен был бы относиться с уважением: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто… Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся… А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них большее».

Может быть, прав был Филимон Грачев, возразивший дяде Вале и назвавший ее Варварой?

Но нет, наверное, и не Варвара было ей имя…

Я не переставал вспоминать о Кашине. И будто бы старался отыскать никем не обретенное, но никем и не потерянное.

Нет, не должна была вернуться Любовь Николаевна.

Никогда.

35

Я ошибался. Любовь Николаевна появилась в Останкине.

Не знаю, что произнес бы Михаил Никифорович, увидев Любовь Николаевну на выходе из угличских или весьегонских вагонов, может быть, и ничего бы не сказал, дав ей понять, что он прогуливается здесь не ради встречи с ней, а просто так. Но увидел он Любовь Николаевну не на вокзале, а у себя дома. И дома он ничего не сказал ей, а снял с антресоли раскладушку. Любовь Николаевна сразу же попросила Михаила Никифоровича устроить завтра встречу пайщиков кашинской бутылки. В крайнем случае — послезавтра. Она даже улыбнулась Михаилу Никифоровичу, но улыбка ее вышла будто придавленная. В ней были и быстрое смущение и холод. Это была улыбка чужого Михаилу Никифоровичу существа.

— А где фиалки? — спросила Любовь Николаевна. И так спросила, что стало ясно: исчезновение горшков с цветами озаботило ее сразу же при входе или влете в квартиру Михаила Никифоровича.

— Я их отнес в дома, — сказал Михаил Никифорович, — где к ним относятся внимательнее, чем здесь. Там их поливают.

— Их надо вернуть, — чуть ли не приказала Любовь Николаевна.

— Если для вас важно, — сказал Михаил Никифорович, — то и займитесь сами.

— Вынуждена буду заняться. — И Любовь Николаевна сжала губы.

— Проверьте прочие ваши вещи. Нет ли пропаж, порчи и потрав. Не загрызла ли их моль. Я за них в ответе.

— Прочие вещи меня не волнуют, — сказала Любовь Николаевна. — И я хотела бы, чтобы собрались на квартире Валентина Федоровича Зотова. Я должна сделать заявление.

Назавтра днем Михаил Никифорович зашел в пивной автомат, надеясь избежать походов по домам пайщиков кашинского сосуда. Особых удивлений по поводу возвращения Любови Николаевны в субботней компании высказано не было. Но и головные уборы в воздух никто не швырял. Даже Шубников с Бурлакиным. Похоже, все были раздосадованы или хотя бы озабочены.

— А что ей надо от нас? — спросил Филимон Грачев.

— Она выступит с заявлением, — сказал Михаил Никифорович. — Она настаивала и на присутствии Шубникова с Бурлакиным.

— Опять ты, Миша, — печально произнес дядя Валя, — у нее под каблуком…

— Или под копытом, — сказал Филимон Грачев.

— А я не пойду, — сказал Каштанов. — У меня нет пая.

— Ни у кого нет никаких паев, — сказал Михаил Никифорович. — По этому поводу имеется документ. С кровью дяди Вали.

— Но что вспоминать о каком-то документе, об этом так называемом акте о капитуляции? — вступил в разговор социолог Серов. — Это же была игра.

— Игра, — поддержал его дядя Валя.

— Не похоже было, что вы, Валентин Федорович, тогда играли, — сказал я.

— Тогда было не похоже, а теперь…

— Все же надо прийти на встречу с ней подготовленными, — высказал соображение Серов.

После его слов собеседники зашумели. Еще чего! И так сделаем одолжение, если явимся на встречу с Любовью Николаевной, — отчасти из-за того, что и Любовь Николаевна была все же существом женского пола или рода, а отчасти и из-за бурундучьей любознательности. И все.

36

Как беспечны мы были!

И какими возмутительно корректными оказались мы в воскресный день! Все без пяти одиннадцать пришли на Кондратюка, в дом Валентина Федоровича Зотова. Иные, сами знаете почему, с сумками. Что нас туда принесло? Что нас сделало беспечными и забывшими все печали? Вера в собственную самостоятельность и независимость? В собственную самоценность и самодостаточность? И она. Но, главное, мы встали поутру беспечными, беззаботными, ничем не омраченными. Легкими и пушистыми… И выслушали заявление.

— Снова здорово! — удивился Филимон Грачев.

— Я пойду, — сказал я, — из-за своих четырех копеек я теряю уйму времени.

— Останьтесь, я вас прошу… К тому же мало кому известно, какое время потерянное, а какое — найденное.

Этот довод Любови Николаевны сокрушил меня. Любовь Николаевна сидела нынче в сером пиджаке и серой юбке английского стиля. Стиля определенно делового, причем при взгляде на Любовь Николаевну являлась мысль: «Вот такие пиджаки дамы надевают, когда хотят получать „Знак Почета“». Однако и иные ордена могли подойти к этому пиджаку. Несколько смягчала строгость английского стиля белая шелковая блуза с кружевным воротником. В ней было нечто от французов. Впрочем, и у французов случались Жанны д’Арк. И в блузе с кружевами Любовь Николаевна выглядела начальницей, способной править морями.

— А не влетело ли вам? — обратился к Любови Николаевне Филимон. — Не вмазали ли вам? Не накрутили ли хвост? Не выпороли ли розгами и не отправили ли под зад коленом обратно к нам?

— Я не имею сейчас возможности разъяснить вам все, — сказала Любовь Николаевна. — Но удивлена резким тоном вашего ко мне обращения.

— Филимон, ты на самом деле нынче неучтив, — деликатно и как бы призывая к добродушию произнес Каштанов.

— А ты замолкни! — сказал ему Филимон.

Получалось так, что Филимон Грачев становился чуть ли не застрельщиком в команде пайщиков кашинского сосуда, чуть ли не лидером атак в ней. Или нет. Команды в квартире дяди Вали не было. Общность распалась. Она и прежде была условной, а теперь, выходило, распалась вовсе. Все утонули в своих интересах, и каждый думал, как именно ему быть дальше и что может именно ему принести поворот истории с Любовью Николаевной. Один Филимон Грачев для себя, видимо, все установил, разбомбил вертикали и горизонтали, угадал подъемный вес штанги, а потому и позволял себе быть неучтивым. Остальные же или просто оказались погребенными под сводами слов Любови Николаевны и к свету еще не выбрались, или же, не испытав особых расстройств, имели причины для дипломатического поведения. Серову, наверное, хотелось бы держаться подальше от неопознанных сил, однако — из-за каракулевой шапки — он был вынужден тихо сидеть со всеми. У Михаила Никифоровича образовались свои сложности. Валентин Федорович Зотов месяцы уже пребывал, возможно, душой не здесь. Бурлакин и Шубников, вероятно, не желали пока раскрывать себя. А Филимону Грачеву все было нипочем.

— Или вас разводным ключом огрели и подкрутили? — бесстрашно продолжал Филимон. — Или в вас новые лампы вставили?

— Все это сложнее, чем вам кажется, — мягко сказала Любовь Николаевна. — И проще. Но даже и терминами из энциклопедий и словарей, с которыми вы, Филимон Авдеевич, познакомились теперь, объяснить я вам все не смогу.

— Энциклопедий вы не трогайте! — обиделся Филимон. — Ясно! Выпороли ее там за то, что она ничего не умеет и не знает, за ее загулы и оскорбления земного достоинства и спустили снова на нас. А мы вроде ничего и не значим!

— Где это — там? — поинтересовался Каштанов.

— Ну там! — махнул рукой Филимон.

Глядя сейчас на Любовь Николаевну, нельзя было и представить, что ее где-нибудь, пусть и в самых необыкновенных, непонятных и недоступных останкинским умам местах, выпороли и тем более отколотили разводным ключом, достойным немытых рук мрачного водителя Лапшина. И упоминание о загулах и каких-либо других нравственных отступлениях Любови Николаевны, казалось, могло быть вызвано лишь особой неприязнью воображения Филимона Грачева. Любовь Николаевна походила нынче (не забудем и о пришедших мне на ум англичанках и француженках) и на женщину — детского хирурга, только что спасшую безнадежных детей, в думах она была и с нами и со спасенными детьми: не проспали ли у них осложнения дежурные сестры и ординаторы? И на знатную швейницу, заседавшую вечером при Маслюкове в жюри конкурса теледевушек, походила Любовь Николаевна. Эта дама двадцати примерно семи годов никогда не бывала в загулах, и она не могла чего-либо не знать и не уметь. Она пребывала в светлом пути. Но, конечно, Любовь Николаевна была и просто женщиной, ее прекрасно причесали, может быть, и сам Судакян на Сивцевом Вражке, и кремы, и туши, и краски, и помады деликатно участвовали в ее макияже. Совсем не являлись сегодня мысли о тверских лимитчицах, и не возникали в квартире Валентина Федоровича запахи деревенского утра, парного молока, желтых кувшинок в тихой воде. Духи Любовь Николаевна употребляла эксвизитные, из дальних земель, такие мы дарим подругам раз в году. И то не в каждом… Любовь Николаевну можно было сейчас же избирать в исполнительные и в законодательные органы.

— А вы-то что? — сказал Филимон. — Что притихли? Отчего нам-то терпеть? И всему Останкину!

— Она ведь не желает нам ничего дурного, — виновато улыбнулся Каштанов. Как бы стыдясь чего-то — самого себя, что ли? — он опустил глаза и смотрел теперь, видно, что наслаждаясь зрелищем, на ноги Любови Николаевны. Ноги ее были красивые, крепкие.

— Мне наплевать на то, что она желает! — сказал Филимон. — Важно, чего я не желаю. И из-за чего меня-то впрячь намерены? Из-за того, что я тогда сходил за бутылками? За копытные? Я и так проучен. Я не пью вин. Я уже не амбивалентный, а горячительным напиткам предпочитаю умственный и гиревой спорт.

— А как же пиво? — спросил Михаил Никифорович.

— Наконец-то заговорил! — обрадовался Филимон. — А то все сидишь в плену и в дурмане. Пиво не горячительный напиток, а прохладительный, и ты как должен это знать! Тут я делаю уступку организму. А пиво не дальше от безалкогольных напитков, нежели кефир. В «Жигулевском» меньше трех градусов, в автоматном же и двух не наберется.

— На Королева не должны разбавлять, — сказала Любовь Николаевна.

— С Филимоном трудно спорить, — обратился к Любови Николаевне Каштанов. — Он у нас энциклопедист.

— Филимон, — поинтересовался Бурлакин, — ты не состоишь в переписке с Дидеротом? Или с Монтескье?

— Я даты в скобках помню, — с упреком сказал Филимон. — Хотя, случись оказия, не постеснялся бы задать Д’Аламберу два вопроса. Но что мы друг друга болтовней отрываем от сути!

А ведь действительно отрывали.

Суть же была такая.

Любовь Николаевна не упразднена и не исчерпана, она по-прежнему раба и берегиня. Но она и не та, что была до возвращения. Она лучше, надежнее в делах. И вариант у нее — один. Срок ее присутствия вблизи нас ей определен вечный. То есть вечный этот срок для нас. Пока не прекратится существование каждого из нас, пока не кончатся наши сны и прогулки на земле со вдыханием ароматов чертополохов, смазочных масел, конских навозов, с питьем пива на улице Королева, пока не иссякнут наши заботы, пока не вычеркнут нас из списков жилищных контор, покидать Москву Любовь Николаевна имеет право лишь на время. Пора знакомств прошла, открылись закономерности и необходимости. Теперь: да — да, нет — нет, и не вправо, и не влево. Это касается не нас, а ее, Любови Николаевны. Сбоям, уступкам, неряшливой невнимательности не положено быть. Опять же это относится к ней, а для нас она раба и берегиня, такая ее функция в мироздании, это обстоятельство она просит нас принять во внимание. По ее наблюдениям и чувствам, мы, несмотря ни на что, натуры разумные, с благородными задатками, привитыми семьей, учебными заведениями и обществом, а потому она надеется, что мы понимаем ее тяготы, сами задумываемся о собственных ответственностях перед тем же мирозданием и не станем вредить себе же, не оттолкнем ее, Любовь Николаевну, снова, не создадим ей препятствий, не опустимся до эгоистических уловок, увиливаний и капризов. Нынче Любовь Николаевна не старалась вызвать у нас какие-либо жалости и сочувствия, войти в свое положение не просила, глаза ее не влажнели. Иногда в интонациях Любови Николаевны прорывались и напористая самоуверенность надсмотрщицы, какая позже, в девяностые годы, услышалась мне в одной из вершинных строк отечественной песенной лирики: «…без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом…» Впрочем, чаще Любовь Николаевна все же подчеркивала, что мы — ее превосходительства, а она у нас в услужении.

Однако и при этих словах следовало встать и уйти.

Но никто не встал. И никуда не ушел.

Было в Любови Николаевне нечто прежде нам не предъявленное (или предъявленное, но не столь очевидно), что не давало ни встать, ни кашлянуть, ни щелкнуть комара на носу. Курильщики не дымили. В силу привычки и всегдашнего желания обнаруживать инвариантность бытия и существ я, то и дело соскальзывая мыслью с зеркальной гладкости реального, ставил Любовь Николаевну в разные ряды знакомого мне. Оттого и являлись англичанки, Жанны д’Арк, детские хирурги, швейницы, надсмотрщицы и прочие. Однако эти отсылы Любови Николаевны вдаль от нее самой были лишь облегчением моего восприятия ее сегодняшней. Но я чувствовал: я не точен, то — внешнее, а Любовь Николаевна нынче будто… будто… будто жрица! Но опять это было «будто», и опять я помещал Любовь Николаевну в футляр стереотипа. И все же именно жрицей представлялась мне теперь Любовь Николаевна. Она сидела почти застывшая, лишь изредка коротко, красиво и резко двигались ее руки, чаще правая, но мне казалось, что Любовь Николаевна змеится и ввинчивается куда-то в пространстве, отчего в тесноте квартиры Валентина Федоровича создается энергетическое напряжение, оно — как руль или как власть, и во мне, внутри меня, происходило словно бы винтообразное движение, ритмически подчиняющее меня Любови Николаевне. И силы, неизвестные нам, лились, видно, в ней и исходили из нее, сияния и взблески возникали возле Любови Николаевны — и вблизи ее рук и над головой у самых волос (сзади — витой пучок и белая лента в нем). И нечто слышалось, но не треск и не шипение, а обрывный звон чембало или даже дрожание восьми виолончелей, случался и гул синтезатора… Мы были примяты к своим местам во времени и пространстве (или в судьбе?) и не роптали.

А Филимон Грачев взроптал. Слова и силы Любови Николаевны не одолели и не убедили его. Филимон выскользнул. Ропот же Филимона не сразу, но разбудил живое и в нас.

Серов осторожно напомнил Любови Николаевне о документе, крепость коему должна была придать кровь Валентина Федоровича Зотова. Он не стал называть документ актом о капитуляции, но решился сказать, что на том документе вблизи дяди Валиной кровавой печати стояла и подпись Любови Николаевны.

— Я помню, — кивнула Любовь Николаевна.

— И что же? — спросил Серов. — Договорные документы с вашей подписью вы вольны и отменить? Разве после этого смогут они, — Серов показал на собравшихся, а себя и не имел в виду, — вам верить и быть с вами в каких-либо отношениях?

— Тот документ спорный, и в нем есть строки, дающие возможности для разных толкований.

— То есть?

— Перечитайте документ, — сказала Любовь Николаевна.

— Валентин Федорович Зотов, — объяснил Серов, — к сожалению, считает, что документ утерян или украден.

— Валентин Федорович, — сказала Любовь Николаевна, — осмотрите, пожалуйста, полку в хозяйственном ящике в туалете, над смывным устройством.

Искорка выжглась возле виска Любови Николаевны, в слепящую иглу выпрямилась, но погасла, кто-то тронул четвертую струну арфы и тут же отвел пальцы.

— Подкинули! — клятвенно сказал дядя Валя, вернувшись с розовой бумагой. — Уворовали и подбросили!

Документ был зачитан.

И выяснилось, что текст собственного сочинения мы забыли. Мне казалось, что документ вышел кратким, но это было не так. Помнились из него лишь два пункта: о возвращении здоровья Михаилу Никифоровичу и об открытии автомата на улице Королева. В бумаге же теснились и другие требования и соображения. Но, может быть, сегодня нам явился и не наш текст, а документ поддельный? Филимон так и утверждал, но Валентин Федорович Зотов признал свою руку и ошибки этой руки, признал он и свою кровь.

Любовь Николаевна тихо напомнила, что и ее кровь есть на розовой бумаге. Однако кровь Любови Николаевны Филимона Грачева не волновала, это, вероятно, была и не кровь вовсе, а вот для установления подлинности крови дяди Вали он потребовал экспертизу. Никто его не поддержал.

— Ну и ладно! — сказал Филимон. — Капитуляция есть капитуляция! И ее никто не отменял!

Однако тут мы сразу вынуждены были вспомнить спор: брать пленных или не брать? Увлекшись формой договорного документа, мы тогда сами и запутались. Валентин Федорович Зотов — в ту пору трибун и победитель — не соглашался брать пленных, но, если их не брать, они подлежали уничтожению, однако уничтожить Любовь Николаевну никто не пожелал. И она оказалась в положении просто пленной, к тому же положение ее облегчали оплошные слова, записанные, если помните, дядей Валей по инерции или неизвестно зачем: «Сдалась на милость победителей…» Пленной же мы обязаны были отвести место пребывания, пусть и с охраной, и определить виды занятий и работ.

— Где это записано? — возмутился Филимон.

— А вот, — указала Любовь Николаевна.

До поры до времени она, Любовь Николаевна, не напоминала о себе, не сутяжничала, не отстаивала свои права, полагая, что поводов для этого нет. Место пребывания ей было определено и был указан начальный фронт работ. Пиво потекло, а что касается Михаила Никифоровича, то он сам не способствовал излечению. Что же дальше? Ей, Любови Николаевне, нужны занятия хотя бы для того, чтобы оправдать расходы на содержание пленной. То есть никаких расходов вовсе и не потребуется, тут дело особенное, ни для кого в Останкине она не может быть обузой в денежном, что ли, смысле, однако…

— Уважаемая Любовь Николаевна, — неожиданно ледяно сказал Серов, и видно было, что он сдерживал возмущение, — не будете ли вы любезны объяснить, отчего вы отложили на несколько месяцев толкование вашего статуса после так называемого акта о капитуляции? Что же вы раньше-то не делали заявлений, а жили совсем не пленной и именно не в лагерном бараке? Все это выглядит… будто вы ожидали в засаде…

— Это не так, — резко сказала Любовь Николаевна. — Изменились обстоятельства. Я теперь иная. Тогда мне было тяжко, я обиделась на вас, решила: ну их, будь как будет, пусть и сгину. Но не сгинула… Сейчас же я не имею права на обиды. И не имею права сгинуть.

— Я говорил: опять сядет на шею, — пробормотал дядя Валя.

— Что? — спросила Любовь Николаевна.

— Да нет, я так, — смутился дядя Валя.

— А мы вот возьмем и ликвидируем акт о капитуляции! — заявил Филимон.

— Тогда я тем более, — воскликнула Любовь Николаевна, — должна быть рабой и берегиней! Да поймите же наконец! Так случилось, что я обязана присутствовать в ваших жизнях. Это неизбежно и для меня и для вас. Для всех вас.

— Давайте уточним, — насторожился я. — Кто тут «все»?

— Все, кто здесь, — сказала Любовь Нико лаевна. — И даже Николай Ильич Бурлакин.

— Почему «даже»! — возмутился Бурлакин. — Это Каштанов, может быть, здесь «даже». Или собака дяди Вали.

— Замолчи! — повелел Шубников. — Все — это прежде всего люди, собравшие деньги для покупки известного сосуда, и человек, совершивший покупку и доставивший вещь хозяевам.

— Я, стало быть, вас на руках носил, — сказал Филимон. — Кабы знал…

— Но Каштанов-то теперь без пая! — ринулся в атаку Бурлакин. — И Михаил Никифорович должен Шубникову три рубля.

— Два пятьдесят, — поправил честный Шубников.

— Эти два пятьдесят посторонние, — сказала Любовь Николаевна.

— Мы будем оспаривать! — обиделся Бурлакин.

— Что касается Каштанова, то при уступке или продаже пая купчую оформили на Шубникова, — сказала Любовь Николаевна, — а Каштанову были обещаны комиссионные, эти обещанные комиссионные и удерживают Игоря Борисовича Каштанова вблизи пайщиков.

Шубников с Бурлакиным переглянулись. Как же они оконфузились? Как же не уплатили комиссионные во время?