Пульс (сборник) Барнс Джулиан

Аппликатура оказалась неумелой, ритм — сбивчивым, исполнение лишилось изящества, тонкости и чувствительности. Финал первой части был скомкан; повисло молчание; М. почувствовал, что родители девушки переглянулись. И вдруг то же самое произведение зазвучало вновь, уверенно, ярко, безупречно. Он бросил взгляд на супругов П., но те во все глаза смотрели на дочь. Тогда М. опять повернулся к своей пациентке — и понял причину такой разительной перемены: девушка плотно сомкнула веки и вздернула подбородок.

Отыграв первую часть, Мария Терезия открыла глаза, посмотрела на клавиатуру и начала снова. Исполнение было сумбурным, но теперь М. догадывался о причинах: девушка напряженно следила за своими руками. Вероятно, этим она и убивала мастерство. Завороженная бегом своих пальцев по клавиатуре, она теряла над ними власть. Так и не подчинив их себе, она кое-как отбарабанила первую часть, вскочила со стула и бросилась к дверям.

В зале опять воцарилось молчание.

Наконец М. произнес:

— Этого следовало ожидать.

Побагровев от злости, господин П. выдавил:

— Это катастрофа.

— Нужно запастись терпением. Каждый новый день будет шагом вперед.

— Это катастрофа. Если поползут слухи — конец ее карьере.

Тут у М. вырвался необдуманный вопрос:

— Что, по-вашему, важнее: зрение или карьера?

Господин П. вскипел и одновременно с женой вскочил с кресла:

— Не помню, сударь, чтобы я оговаривал такой выбор, когда мы доверили вам свою дочь.

После их ухода М. нашел свою пациентку в плачевном состоянии. Как мог, он постарался ее успокоить, объясняя, что вид бегающих пальцев, само собой разумеется, мешает ее игре.

— Если это само собой разумеется, почему вы меня не предупредили?

Он указал, что ее зрение улучшается день ото дня и, как только она привыкнет видеть свои пальцы, исполнительское мастерство непременно восстановится.

— Я тоже на это рассчитывала — потому и сыграла трижды одно и то же. И в третий раз получилось еще хуже, чем в первый.

М. не спорил. По собственному опыту он знал, что в искусстве нервы решают все. Сыграл плохо — настроение упало; настроение упало — играешь еще хуже и далее по нисходящей. Но вместо этих соображений он подчеркнул заметное улучшение состояния пациентки. Марию Терезию это не убедило.

— В моей темнице музыка была мне отдушиной. Теперь меня вывели на свет, и если я при этом утрачу музыкальные способности, это будет жестоко и несправедливо.

— Этого не произойдет. Такая дилемма перед вами не стоит. Поверьте, вам это не угрожает.

Не сводя с нее глаз, он заметил, как на ее челе собралась, а потом рассеялась мрачность. В конце концов девушка ответила:

— Если не считать вопроса о болевых ощущениях. до сих пор вы заслуживали доверия. Как вы говорили, так и вышло. Поэтому — да, я вам верю.

Очень скоро М. упрекнул себя за наивность: пренебречь общественным мнением оказалось невозможно. Группа профессоров медицинского факультета выступила с предложением: запретить использование магнитотерапии в том случае, если М. не сможет продемонстрировать свои результаты на других пациентах, при ярком освещении, перед факультетской комиссией из шести проверяющих; эти условия, как понимал М., грозили свести на нет все результаты. Злые языки уже спрашивали: не проще ли раздать ли всем докторам волшебные палочки, как у М.? Но что еще опаснее — кое-кто ставил под сомнение нравственную сторону этого метода. Не пошатнется ли статус и престиж медицинской профессии, если один из ее представителей будет принимать под свой кров молоденьких девушек, прятать их за тяжелыми портьерами и практиковать наложение рук возле склянок с намагниченной водой, под завывание стеклянной гармоники?

Двадцать девятого апреля 177… года в кабинет М. явилась госпожа П. Она заметно нервничала и даже отказалась сесть в кресло.

— Я пришла за дочерью.

— Она желает прервать лечение?

— Ее желания… Вы слишком много себе позволяете, сударь. Ее желания диктуются желаниями родителей.

М. хранил спокойствие:

— Сейчас я ее приведу.

— Нет. Позвоните, чтобы это сделала прислуга. Я не допущу, чтобы вы заставляли ее плясать под свою дудку.

— Воля ваша.

Он позвонил; горничная привела Марию Терезию; та, чувствуя неладное, переводила взгляд с матери на М.

— Ваша матушка желает, чтобы вы прервали курс лечения и вернулись домой.

— А вы что скажете?

— Скажу, что не вправе оспаривать ваше решение.

— Я не о том. Что вы скажете как врач?

М. бросил взгляд на госпожу фон П.

— Как врач… я скажу, что ваше состояние еще не стабилизировалось. Мне думается, перспектива полного излечения вполне реальна. Но в то же время остается опасность того, что достигнутые результаты в одночасье могут быть утрачены, и тогда все пойдет прахом.

— Вот это другой разговор. В таком случае я остаюсь. Это мое желание.

Тут ее мать, не смущаясь, затопала ногами и завопила; М. еще не сталкивался с такими выходками в имперском городе В. Эта вспышка ярости не вписывалась в естественные границы итальянского темперамента госпожи фон П. и могла бы насмешить кого угодно, если бы только ответом на ее безумство не стали дочкины конвульсии.

— Прошу вас, мадам, держите себя в руках, — негромко сказал М.

От этого замечания мать разъярилась пуще прежнего; видя перед собой обоих провокаторов, она стала поносить свою дочь за разнузданность, упрямство и неблагодарность. Когда М. попытался взять ее под локоть, она бросилась к Марии Терезии, схватила ее за плечи и швырнула головой о стену. Перекрывая женские вопли, М. крикнул своих ассистентов, которые скрутили эту мегеру, готовую вцепиться доктору в горло. Внезапно в этот бедлам ворвался еще один голос:

— Отдайте мою девочку! Прочь с дороги — зарублю!

Дверь пнули ногой, и в проеме, как в деревянной раме, возникла фигура с занесенной шпагой: это был господин фон П. собственной персоной. Ворвавшись в кабинет, он и в самом деле мог продырявить любого, кто стал бы у него на пути.

— Что ж, начните с меня, сударь, — твердо произнес М.

Господин фон П. осекся, не зная, куда кидаться: то ли убивать доктора, то ли спасать дочку, то ли утешать жену. В замешательстве он только сыпал угрозами. Девушка рыдала, ее мать голосила, доктор пытался всех урезонить, отец призывал на его голову проклятья и смерть. М. сохранял достаточное хладнокровие, чтобы вообразить, как юный Моцарт изящно положил бы этот оперный квартет на музыку.

В конечном счете отца привели в чувство, а потом и разоружили. Он, бранясь, ретировался и не вспомнил о супруге, которая еще некоторое время переводила взгляд от М. на свою дочь и обратно, а потом тоже удалилась.

М. тут же принялся успокаивать Марию Терезию — на это ушел у него весь день. Как он и предполагал с самого начала, слепота Марии Терезии была истерической реакцией на столь же истерическое поведение одного из родителей — а скорее, обоих. Ничего сверхъестественного и даже удивительного не было в том, что чувствительная девочка с художественными наклонностями инстинктивно отгородилась от мира, не выдержав таких эмоциональных выплесков. А теперь взбешенные родители, виновные в нынешнем состоянии девушки, вредили ей еще больше.

Что же вызвало этот неожиданный, сокрушительный взрыв? Уж конечно, нечто большее, чем простое неповиновение родительской воле. М. попытался встать на их точку зрения. Девочка ослепла, перепробованы все средства, и вот по прошествии полутора десятков лет появляется какой-то эскулап со своими новомодными фокусами — и постепенно возвращает ей зрение. Прогноз благоприятный, родители вознаграждены за свою любовь, мудрость и смелость. Но потом девочка садится за инструмент — и мир переворачивается с ног на голову. Раньше их слепое чадо было музыкальным вундеркиндом; теперь зрение вернулось, и чадо превратилось в посредственность. Если так пойдет и дальше, на карьере дочки придется поставить крест. Но даже если представить, что она восстановит свое мастерство, у нее никогда не будет той изюминки, которую придавала ей слепота. Девочку ждет судьба заурядной музыкантши, каких множество. Императрица потеряет к ней интерес и отзовет ежемесячное содержание. Две сотни золотых дукатов — шутка ли сказать? А как без такой суммы подступиться к лучшим композиторам, которым они заказывали произведения для своей дочурки?

М. понимал сложность этой дилеммы, но волновался о другом. Он был врачом, а не импресарио. Во всяком случае, он не сомневался, что Мария Терезия привыкнет видеть свои руки на клавишах и перестанет отвлекаться на это зрелище; она не просто восстановит свое мастерство, а будет его развивать и совершенствовать. Мыслимо ли возводить слепоту в ранг достоинства? А помимо всего прочего, девушка открыто пошла против воли родителей, пожелав продолжить лечение. Разве можно ей отказать? Даже если бы пришлось вооружить привратников дубинками, он собирался защищать ее право оставаться у него в доме.

Впрочем, угроза исходила не от взбешенных родителей. При дворе и в обществе зрело негодование против доктора, который держит в четырех стенах юную девушку и отказывается возвращать ее родителям. Мнение девушки в расчет не принималось, а кое-кто даже расценивал ее отказ уйти из этого дома как доказательство колдовских сил М., его гипнотического воздействия, которое не способно вылечить, но может сломить волю. На почве переплетения нравственных и медицинских прегрешений разгорелся скандал. Гнусные инсинуации зашли так далеко, что потребовалось вмешательство профессора Штерка. Второго мая 177… года, полностью отказав М. в своей поддержке, он выступил с требованием «прекратить надувательство» и вернуть девушку в семью.

И опять М. отказался. Мария Терезия фон П., ответил он, подвержена конвульсиям и страдает больным воображением. Тогда к ней направили придворного врача, который после осмотра доложил Штерку, что, с его точки зрения, больную нельзя отсылать домой. Получив передышку, М. целиком и полностью посвятил себя лечению девушки. За девять дней, используя убеждение, магнитотерапию, наложение рук и доверие больной, он снял у нее нервное возбуждение. Более того, вскоре стало ясно, что ее зрение стало острее, чем прежде, — это ли не доказательство взаимодействия между глазами и мозгом? Правда, он еще не предлагал ей сесть за инструмент, а сама она об этом не напоминала.

М. отдавал себе отчет, что не сможет держать у себя Марию Терезию фон П. до полного выздоровления, но не решался ее отпустить, пока она не наберется сил для противостояния миру. Через месяц и одну неделю — столько длилась осада — было достигнуто соглашение: М. вернет больную под родительскую опеку, но будет продолжать по графику все необходимые процедуры. На этих условиях Марию Терезию отвезли домой восьмого июня 177… года.

С тех пор М. ее больше не видел. Супруги фон П. сразу пошли на попятный, держали дочь под замком и не разрешали ей общаться с М. Нам неизвестно, какими словами ей это объяснили и что вообще творилось в благородном семействе; нам известны лишь вполне предсказуемые последствия: Мария Терезия фон П. тут же лишилась зрения, погрузившись в слепоту на оставшиеся сорок семь лет жизни.

До нас не дошли свидетельства о муках Марии Терезии, о ее душевных терзаниях и горьких раздумьях. Но мир темноты был для нее не внове. Можно предположить, что она оставила всякую надежду на исцеление, а со временем ушла из родительского дома; кажется, она вернулась к творческой деятельности, вначале как пианистка и певица, потом стала сочинять музыку и в конце концов посвятила себя преподаванию. Она научилась пользоваться специальной композиторской клавиатурой, которую изобрел ее секретарь и либреттист Иоганн Ридингер; для переписки она обзавелась пишущей машинкой. Слава ее распространилась по всей Европе; она знала наизусть шестьдесят концертов и посетила с гастролями Прагу, Лондон и Берлин.

Что же касается М., его изгнали из столичного города В. по требованию медицинского факультета и комиссии по надзору за нравственностью; их усилиями он остался в памяти горожан как полушарлатан-полурастлитель. Сначала он перебрался в Швейцарию, потом обосновался в Париже. В 178… году, через семь лет после их последней встречи, Мария Терезия фон П. прибыла на гастроли в столицу Франции. Во дворце Тюильри она исполнила для Людовика Шестнадцатого и Марии Антуанетты концерт Моцарта, написанный специально для нее. С М. они так и не встретились; мы не знаем, желал ли хоть один из них этой встречи. Мария Терезия жила во мраке, осмысленной, славной жизнью, и умерла в 182… году.

М. скончался девятью годами ранее, в возрасте восьмидесяти одного года, сохранив все свои умственные способности и любовь к музыке. Когда он лежал на смертном одре в Меерсбурге, близ Бодензее, он призвал к себе своего юного друга Ф., семинариста, чтобы тот сыграл для него на стеклянной гармонике, с которой он не расставался после изгнания из дома номер 261 по Ландштрассе. Согласно одному источнику, его примирило с уходом из жизни то, что он наконец-то услышал музыку сфер. Согласно другому источнику, юный семинарист опоздал и М. скончался, не дождавшись, пока юноша дотронется меловыми пальцами до крутящихся стаканов.

Каркассон

Лето тысяча восемьсот тридцать девятого года; некто подносит к глазам подзорную трубу и начинает исследовать бразильский портовый город Лагуна. Этот человек возглавляет отряд иноземных повстанцев, которые недавно нанесли сокрушительное поражение имперскому флоту. Освободитель находится на борту захваченного им флагмана, семипушечной топсельной шхуны «Итапарика», ставшей на якорь в той самой лагуне, которая дала имя городу. В окуляр попадает несколько простых домиков, живописно раскинувшихся у подножья довольно высокого холма Барра. Перед одним из них сидит девушка. При виде ее, как он сам впоследствии расскажет, командир «тотчас же велел спустить шлюпку и причалить к берегу». Восемнадцатилетняя Анита Рибейру, темноволосая, пышногрудая креолка, отличалась «гордой осанкой и решительным выражением лица». Не исключено, что она знала имя повстанца — тот участвовал в освобождении ее родного города. Найти эту девушку и ее дом удалось не сразу, но он разговорился со знакомым лавочником, который пригласил его зайти к нему в дом выпить кофе. И первая, кого он увидел, была та, которая заставила его сойти на берег.

«Несколько мгновений мы стояли неподвижно, молча вглядываясь друг в друга, как люди, которые видятся не в первый раз и стараются найти в облике друг друга какие-то черты, облегчающие воспоминание». Так написал он много лет спустя в своих мемуарах, где упоминается дополнительная причина их зачарованного молчания: он плохо знал португальский язык, а она вовсе не владела итальянским. Свою первую фразу он в конце концов произнес на родном языке: «Tu devi esser mia» («Ты будешь моей»). Эти слова преодолели барьер непонимания: «Я завязал узел, я скрепил союз, который могла разорвать одна только смерть».

Можно ли вообразить более романтическую встречу? А поскольку Гарибальди был едва ли не последним романтическим героем Европы, мы не станем ловить его на слове. Например, он, по всей вероятности, вполне сносно объяснялся по-португальски, так как много лет сражался в Бразилии; а его избранница, несмотря на юный возраст, была далеко не застенчивой девушкой, а замужней женщиной, не один год состоявшей в браке с местным сапожником. Давайте закроем глаза на чувства ее мужа и на честь семьи; не будем докапываться, что сыграло решающую роль — насилие или подкуп, когда Гарибальди через пару дней сошел на берег и под покровом ночи забрал с собой Аниту. Давайте просто сойдемся на том, что обе стороны глубоко и мгновенно возжелали такого исхода, а там, где правосудие — понятие относительное, что с воза упало, то пропало.

Поженились они в Монтевидео три года спустя, прослышав, что сапожник вроде бы приказал долго жить. Как сообщает историк Дж.-М. Тревельян, «свой медовый месяц они провели в сражениях на побережье и в лагуне, лицом к лицу со смертью». Анита, которая держалась в седле не хуже своего благоверного, стала ему соратницей и подругой; для его армии она была вестницей удачи, вдохновительницей, санитаркой. Рождение четверых детей не помешало их борьбе за дело республики, сначала в Бразилии, потом в Уругвае и наконец в Европе. Бок о бок они защищали Римскую республику, а после ее падения решили искать убежища в Папской области на Адриатике. Во время бегства Аниту сразила неизлечимая болезнь. Многие советовали Гарибальди бежать в одиночку, но он не бросил жену; они вместе миновали австрийские кордоны и нашли убежище в болотистой местности близ Равенны. В конце жизни Анита стала истовой поборницей «неканонической веры своего мужа»; Тревельян делает из этого факта впечатляющий романтический вывод: «Умирая на руках у Гарибальди, она не нуждалась в священнике».

Пару лет назад я побывал на книготорговой ярмарке в Глазго, где разговорился с двумя женщинами из Австралии: одна была писательницей, другая — поваром. Вернее, я в основном слушал, потому что предметом их обсуждения стали те продукты, которые влияют на вкус спермы.

— Корица, — со знанием дела заявила романистка.

— Не только, — отвечала повариха. — Вот если земляника, черника плюс корица, это самый смак. — Потом она добавила, что безошибочно распознает, употребляет ли мужчина в пищу мясо. — Уж вы поверьте, мне ли не знать. Я однажды провела дегустацию вслепую.

Боясь ляпнуть что-нибудь невпопад, я осторожно упомянул спаржу.

— Верно, — подтвердила повариха. — Спаржу легче определить по моче, но семенная жидкость тоже сгодится.

Если бы не мои записи, сделанные по горячим следам, я бы решил, что это пригрезилось мне в бреду.

Один мой приятель, психиатр, как-то рассказал, что существует прямая связь между интересом к пище и интересом к сексу. Ненасытный любовник — это почти штамп, тогда как отсутствие здорового аппетита часто сопровождается равнодушием к эротике. Что же касается нормальной, средней выборки, без труда могу представить себе людей, которые, вращаясь в определенных кругах, преувеличивают свой интерес к деликатесам; зачастую именно эти лица (опять же под давлением среды) изображают преувеличенную заинтересованность сексом. Впрочем, напрашиваются и примеры противоположного свойства: любители поколдовать у плиты, хорошо поужинать дома или в ресторане — эти находят в деликатесах замену сексу и, ложась в постель, отдыхают, а не безумствуют. Но в целом я готов признать, что в этой теории что-то есть.

Надежда на новые ощущения формирует и портит сами ощущения. У меня, допустим, нет опыта дегустации спермы, но есть опыт дегустации спиртного. Если перед тобой поставят бокал вина, к нему трудно будет подойти без предубеждения. Во-первых, ты, может статься, вообще не пьешь. Но и при самом благоприятном раскладе, перед тем как сделать первый глоток, ты подсознательно испытаешь на себе влияние многих факторов. Цвет, запах, форма бокала, стоимость, кто угощает и где, какое у тебя настроение, знакома тебе такая марка или нет. От этих предубеждений отделаться невозможно. Есть только один радикальный способ: повязку на глаза, бельевую прищепку на нос — и вперед. Будь ты хоть величайшим дегустатором в мире, самые главные свойства напитка тебе не определить. Даже не отличить красное вино от белого.

По широте своих проявлений — от мимолетного ощущения на языке до академичного эстетического отклика на произведение живописи — это чувство не имеет себе равных. Кроме того, оно наилучшим образом характеризует человека. Возможно, кто-то из нас лучше, кто-то хуже, одни всем довольны, другие несчастны, одни — любимцы фортуны, другие — неудачники, но внутри каждой из этих категорий наши позиции, наши особенности (кроме тех, что заложены генетически) определяются словом «вкус». Правда, это слово, чрезвычайно широкое по охвату, легко уводит от сути. «Вкус» предполагает неторопливое осмысление, а его производные — «вкусный», «вкусовой», «безвкусный», «безвкусица» — уводят нас в бездну тонких различий, снобизма, общественных ценностей и декоративных тканей. Истинный вкус, природный вкус куда более интуитивен и бездумен. Он заявляет: я, здесь, сейчас, это, ты. Он командует: шлюпку на воду, причалить к берегу. В романе Форда Мэдокса Форда «Солдат всегда солдат» рассказчик, Дауэлл, говорит о Нэнси Раффорд: «Я просто захотел на ней жениться, как другие хотят увидеть Каркассон». Начало влюбленности — самый яркий из всех известных нам протуберанцев вкуса.

При этом наш язык не очень хорошо приспособлен для выражения этой вспышки. У нас нет эквивалента выражению «coup de foudre» — «гром и молния любви». Мы говорим, что между двумя людьми пробежала искра, но это не космический, а домашний образ: как будто те двое должны теперь носить обувь на резиновой подошве. Мы говорим: «любовь с первого взгляда» (она случается даже в Англии), но это выражение наводит на мысль о вежливости. Мы говорим: «они встретились глазами в переполненной комнате». Прямо общественное явление. В переполненной комнате. В переполненной гавани.

Анита Рибейру, строго говоря, умерла не на руках у Гарибальди, а более прозаично и менее картинно. Она умерла на матрасе: освободитель с тремя соратниками, держа его за четыре угла, переносили Аниту из повозки в какую-то хижину. Но для нас важнее эпизод с подзорной трубой и его последствия. Потому что этот миг — протуберанец вкуса — интересует нас более всего. Мало кто имеет в своем распоряжении подзорную трубу и гавань; отматывая память назад, мы, скорее всего, обнаружим, что даже самые глубокие и длительные любовные отношения редко начинаются с полного признания, со слов «ты будешь моей», произнесенных на чужом языке. Этот миг привычно маскируется под что-нибудь другое: восхищение, жалость, служебное панибратство, разделенную опасность, общее чувство справедливости.

Вероятно, это слишком напряженный миг, чтобы подступаться к нему без оглядки; может, и правильно делает английский язык, что избегает галльской горячности. Как-то я спросил одного человека, который долго и счастливо жил в браке, где он нашел себе жену. «На корпоративной вечеринке», — ответил он. И каково было первое впечатление? «Я подумал: ничего такая», — ответил он. Как же мы распознаем этот протуберанец вкуса, даже закамуфлированный? Да никак, хотя чувствуем, что должны бы; просто это единственное, на что мы можем ориентироваться. Одна знакомая мне сказала: «Если меня привести в комнату, где полно народу, и там окажется парень, у которого на лбу написано „псих“, я направлюсь прямиком к нему». А другая, которая дважды была замужем, призналась: «Я подумывала от него уйти, но для меня страшно мучительна проблема выбора — где гарантия, что в следующий раз я выберу нечто более приличное?»

Кто или что помогает нам в тот миг, когда у нас сносит крышу? Что нас держит на привязи: вид женских ножек в туристских ботинках, непривычный иностранный акцент, побеление кончиков пальцев, за которым следует гневное самобичевание? Однажды я побывал в доме у молодой супружеской четы и удивился почти полному отсутствию мебели. «Проблема в том, — объяснила жена, — что у него абсолютно нет вкуса, а у меня есть, но плохой». Мне кажется, когда люди признаются в отсутствии хорошего вкуса, это косвенно свидетельствует о его наличии. Но, делая любовный выбор, мало кто может быть уверен, что со временем окажется — или не окажется — в таком доме без мебели.

Когда я впервые съехался со своей девушкой, у меня появился шкурный интерес к судьбе других пар. Мне было слегка за тридцать, и многие из моих ровесников, которые прожили со своей второй половиной лет десять, уже начали разбегаться. И что я обнаружил: в моем кругу только две пары выдержали испытание временем, только в двух случаях партнеры через десятилетия пронесли радость общения друг с другом, и оба этих союза были однополыми: четыре гея, которым перевалило за шестьдесят. Возможно, это какая-то статистическая погрешность, но я задумался, в чем же причина. Не в том ли, что они не знали бремени родительских обязанностей, от которых зачастую трещат по швам гетеросексуальные отношения? Возможно. Или все дело в том, что такова природа гомосексуализма? Вряд ли, если судить по однополым парам моего поколения. Одна из отличительных особенностей двух упомянутых браков заключалась в том, что во многих странах такие отношения долго считались противозаконными. Не исключено, что связи, зародившиеся вопреки обстоятельствам, оказываются прочнее: дескать, я вверяю тебе свою безопасность, изо дня в день. Здесь, видимо, напрашивается параллель с литературой: книги, написанные при тоталитарном режиме, зачастую дают фору произведениям, созданным при либеральном устройстве общества. Это, конечно, не значит, что писатели должны отстаивать репрессивный строй, а влюбленные — беззаконие.

«Я просто захотел на ней жениться, как другие хотят увидеть Каркассон». Первая пара, Т. и Г., познакомилась в тридцатые годы прошлого века. Т., красивый, талантливый, скромный, принадлежал к верхушке английского среднего класса. Г. был родом из еврейской семьи, проживавшей в Вене; на долю его родителей выпала такая нужда, что в Первую мировую, когда отец ушел на фронт, мать на несколько лет сдала мальчика в работный дом. Затем, уже в юности, он познакомился с дочерью английского текстильного магната, который помог ему эмигрировать из Австрии накануне Второй мировой войны. В Англии Г. начал работать в семейной текстильной фирме и обручился с дочерью хозяина. А вскоре познакомился с Т. при стечении обстоятельств, которые никогда не афишировал, но с самого начала считал поворотными в своей жизни. «Естественно, — сказал мне Т. после смерти Г., — все это было для меня внове: до той поры я не знал интимной близости».

А что же стало — спросите вы — с покинутой невестой Г.? Дело разрешилось наилучшим образом: по словам Т., у нее было «очень тонкое чутье» на все происходящее; со временем она полюбила другого, и все четверо остались добрыми друзьями на всю жизнь. Г. впоследствии стал известным модельером в крупной, процветающей фирме, а после его смерти Т., который не один десяток лет творил акты беззакония со своим «австрийским другом», неожиданно получил пенсию по случаю потери кормильца от либерально настроенного директора модного дома. Я услышал это из первых уст, незадолго до смерти самого Т. Меня тогда поразили два обстоятельства. Во-первых, полная невозмутимость, с которой он вел свой рассказ; сильные эмоции вызывали у него только те беды и несправедливости, которые пришлось пережить Г. до их встречи. А во-вторых, фраза, с помощью которой он описал появление Г. в его жизни. «Я просто обалдел, — сказал Т., — но твердо решил на нем жениться».

Другая пара, Д. и Д., была родом из Южной Африки: неприступные, малообщительные, высокообразованные; Д-2, более манерный, типичный гей, сыпал намеками и сальностями. Жили они в Кейптауне, владели домом на Санторине, много путешествовали. Их совместный быт планировался до мелочей: помню, в Париже они объясняли, что по приезде в Европу первым делом покупают большой кекс «паннетоне», чтобы позавтракать в гостиничном номере. (Сдается мне, завтрак — это проблема первостепенной важности для любой пары: если найти полюбовное решение, все остальное приложится.) Как-то раз Д-2 прилетел в Лондон один. Ближе к ночи, изрядно выпив, мы разговорились о французских провинциях, и он вдруг признался: «Самый лучший трах-тарарах был у меня в Каркассоне». Такие реплики врезаются в память, тем более что он живописал, как в небе сгущались грозовые тучи, а когда наступил, говоря по-французски, le momentsuprme, прогремел мощнейший раскат грома — поистине, coup de foudre.

Он не упомянул, что был там с Д-1, из чего я заключил, что был он с кем-то другим. Когда его не стало, я включил эту историю в один из своих романов, хотя и не без колебаний относительно разгула стихии, потому что оказался перед извечной литературной дилеммой: vrai против vraisemblable[13]. Невероятные житейские факты, перенесенные на страницы книги, зачастую оборачиваются пошлостью. Года через два-три, когда мы с Д-1 разговаривали по телефону, он сослался на ту самую реплику и спросил, где я ее раскопал. Боясь обвинений в предательстве, я все же ответил, что моим источником был Д-2. «Ах, — протянул Д-1, — как славно было нам в Каркассоне».

Я испытал облегчение и вместе с тем некоторое подобие разочарования оттого, что они были там вместе.

У одних в окуляр подзорной трубы, направленной на лагуну, попадает слепящий луч солнца, у других — нет. Мы выбираем, нас выбирают, нас отвергают. Я тогда сказал своей знакомой, которая западала на психов: ты все же не сдавайся, псих так псих, лишь бы человек был хороший. На что она ответила: «Да разве угадаешь?»

Подобно большинству, она безоговорочно верила своим любовникам, пока случай не выводил их на чистую воду. Не один год она крутила любовь с придурком, который по утрам панически бежал на работу, и только к концу их романа ей стало известно, что перед работой он ежедневно посещал своего психиатра.

Я тогда ей сказал:

— Судьба такая. А она ответила:

— Судьба — это не мой случай. Судьбу ведь не выбирают.

Принято считать, что каждый человек в конце концов получает по заслугам, но это звучит двусмысленно. Говорят, в современных городах наблюдается избыток шикарных женщин и кошмарных мужчин. Город Каркассон с виду внушителен и незыблем, но почти все его красоты — это реконструкция девятнадцатого века. Речь сейчас не о том, «сколько что продержится», и не о том, что такое «долговечность» — доблесть, награда, приспособляемость или перст судьбы. Насколько мы деятельны и насколько бездеятельны в тот миг, когда вспыхивает протуберанец вкуса?

Давайте вспомним, что Гарибальди впоследствии женился во второй раз (а потом и в третий, но это так, к слову). После десятилетнего брака с Анитой Рибейру он десять лет жил вдовцом. А летом тысяча восемьсот пятьдесят девятого, во время своего альпийского похода, в разгар Варезской битвы, получил какое-то донесение, которое привезла через австрийские кордоны семнадцатилетняя девушка, правившая двуколкой. Звали девушку Джузеппина Раймонди; она оказалась внебрачной дочерью графа Раймонди. Сраженный наповал, Гарибальди написал ей страстное письмо, а потом, опустившись на одно колено, признался в любви. Он отдавал себе отчет, что союз их будет непростым: чуть ли не втрое старше ее, он прижил еще одного ребенка с безвестной крестьянкой, да к тому же опасался, как бы аристократическое происхождение Джузеппины не повредило его политической репутации. Ему все же удалось переубедить себя (а заодно и ее), и в итоге, как пишет один из последователей историка Тревельяна, третьего декабря тысяча восемьсот пятьдесят девятого года «она отмела все сомнения и пришла к нему. Свершилось!». Она, как и Анита, отличалась, надо полагать, решимостью и отвагой; двадцать четвертого января тысяча восемьсот шестидесятого они пожнились, причем по католическому обряду. Четыре года спустя, на острове Уайт, Гарибальди познакомился с Теннисоном. Поэт искренне восхищался освободителем Италии, но при этом разглядел в нем «божественную глупость героя». Узы второго брака (точнее, иллюзии Гарибальди по поводу второго брака) просуществовали, по разным сведениям, от считаных часов до считаных дней — столько потребовалось новобрачному, чтобы прочесть некое письмо, открывающее завесу над прошлым его молодой женушки. Джузеппина, как выяснилось, в возрасте одиннадцати лет пошла по рукам; она выскочила за Гарибальди по наущению отца, а ночь перед свадьбой провела в объятиях своего последнего возлюбленного, от которого была беременна; поспешно соблазнив будущего супруга, она уже первого декабря написала ему, что носит под сердцем его ребенка.

Гарибальди тут же потребовал аннулирования брака. Прозаические доводы романтического героя сводились к тому, что он переспал с Джузеппиной лишь до венчания, а после — ни-ни, то есть брак, в строгом смысле слова, не имел места. Правосудие не вняло такой софистике; обращение Гарибальди в высшие инстанции, в том числе к самому королю, тоже не возымело действия. Освободитель на двадцать лет потерял свободу.

Вообще говоря, одолеть закон под силу только законникам; романтическую подзорную трубу сменяет юридический микроскоп. Найденный в конце концов решающий довод гласил: принимая во внимание тот факт, что Гарибальди сочетался браком на территории, номинально подвластной Австрии, дело надлежит рассматривать с позиций гражданского кодекса этой страны, который не запрещает (и, видимо, никогда не запрещал) аннулирование брака. Итак, спасение пришло к герою-любовнику от той самой нации, против которой он сражался в тот период. Предложивший столь изобретательное решение видный адвокат задолго до того, еще в тысяча восемьсот шестидесятом году, разработал правовую основу объединения Италии; теперь этот человек добился разъединения в семье объединителя нации. Восславим же имя Паскуале Станислао Манчини.

Пульс

Года три назад в Италии мои родители шли по проселочной дороге. Часто представляю, как провожаю их глазами, причем всегда сзади. У мамы седеющие волосы собраны в узел, на ней просторная блуза в крупный рисунок, слаксы и открытые босоножки; отец — в рубашке с короткими рукавами, в брюках цвета хаки и начищенных коричневых ботинках. Рубашка тщательно отглажена, на груди застегнутые карманы с клапанами, на рукавах отвороты (если это подходящее слово). Похожих рубашек у него с полдюжины; они сразу выдают отдыхающего. И однозначно — далекого от спорта; в таких можно разве что шары погонять.

Предки, вероятно, держались за руки; у них это получалось непроизвольно, вне зависимости от того, наблюдал я за ними или нет. Идут они себе по дороге где-то в Умбрии, решив проверить, куда приведет кое-как нацарапанный мелом указатель, предлагающий vino novello[14]. Идут пешком, потому что глубокие рытвины на пересохшей глинистой дороге грозят раздолбать взятый напрокат автомобиль. Я бы считал, что автомобили берутся напрокат как раз для таких случаев, но родители во многом осторожничали.

Дорога петляет среди виноградников. За левым поворотом возникает тронутая ржавчиной постройка типа ангара. Перед ней — бетонный чан, похожий на гигантскую компостную яму, футов шести в высоту и девяти в поперечнике, без крышки, без подхода. Ярдов за тридцать мама поворачивается к отцу и морщится. Возможно, даже фыркает — «вот гадость» или как-то так. Отец молча хмурит брови. Тогда это и случилось; вернее, тогда он впервые заметил.

Живем мы в тридцати милях к северо-западу от Лондона; раньше это был торговый городок. Мама работает в больничной канцелярии; отец всю сознательную жизнь трудится в местной юридической консультации. Говорит, на его век этой работы хватит, но таких юристов, которые не просто занимаются крючкотворством, а могут дать консультацию по любому вопросу, в будущем не станет. Врач, священник, адвокат, в какой-то степени школьный учитель — в прежние времена это были столпы общества, с которыми можно было посоветоваться о делах, выходивших далеко за пределы их профессии. А в наше время, говорит отец, люди сами решают имущественные проблемы, составляют завещания, перед свадьбой оговаривают условия развода, и каждый держит совет сам с собой. Кому требуется стороннее мнение, тот обращается не к адвокату, а в газету или на радио, но скорее всего — залезает в Интернет. Отец относится к этому философски, даже когда люди воображают, что способны сами защитить себя в суде. Он лишь улыбается и повторяет старую адвокатскую поговорку: кто сам себе защитник, у того клиент — дурак.

Папа отговорил меня идти по его стопам; я окончил педагогический и стал преподавать в старших классах школы; от дома до работы пятнадцать миль. Где родился, там и сгодился. Посещаю местный фитнес-центр, по пятницам хожу в клуб любителей бега, возглавляемый моим приятелем Джейком; там и познакомился с Дженис. В нашей тусовке она выделяется, потому что есть в ней этакий столичный шик. Мне кажется, она надеялась перетянуть меня в большой город, но обломалась. Нет, не кажется; я это знаю наверняка.

Мама… кто способен описать свою мать? Когда кого-нибудь из членов королевской семьи газетчики спрашивают, каково это — принадлежать к королевскому роду, те всегда смеются и отвечают, что им непонятно другое: как можно не принадлежать к королевскому роду. Вот так же и я не понимаю, как моя мать могла бы не быть моей матерью. Потому что в таком случае и я был бы не я — это само собой, правда ведь?

Очевидно, у нее были трудные роды. Потому, наверное, я и остался единственным ребенком; впрочем, не уточнял. Разговаривать о гинекологии у нас в семье как-то не принято. О вере — тоже, потому что мы неверующие. О политике иногда беседуем, но почти никогда не спорим: с нашей точки зрения, что одна партия, что другая — один черт. Вроде бы у папы взгляды чуть более правые, чем у мамы, но в общем и целом мы привыкли полагаться на себя, помогать другим и не рассчитывать, что государство будет нас пестовать от колыбели до креста. Нормальные, здравомыслящие представители среднего класса.

Но все это — благодаря маме. Когда я был маленький, папа любил выпить, но мама его перевоспитала, и теперь он позволяет себе рюмочку только в особых случаях. Сам я в школе считался трудным подростком, но мама своим терпением и любовью меня перевоспитала, четко обозначив границы, которые переступать нельзя. Наверное, и с папой было так же. Она у нас — всему голова. В речи у нее до сих пор сквозит ланкаширский акцент, но у нас в семье не принято распинаться на тему севера и юга, даже в шутку. Мне кажется, когда в семье один ребенок, это особый случай, потому что невозможно разделиться на два лагеря — взрослые и дети. Нас трое, вот и все дела; и хотя меня, вероятно, баловали чуть больше, чем следовало, я с раннего детства научился жить в мире взрослых, потому что иное в городе не прокатывает. Допускаю, конечно, что я заблуждаюсь на свой счет. Если спросить у Дженис, можно ли считать меня сложившейся личностью, представляю, что она ответит.

Так вот: мать морщится, отец хмурится. Идут дальше до тех пор, пока уже не остается ни малейшего сомнения насчет содержимого бетонного чана: там однобокой горкой навалено красновато-фиолетовое месиво. Моя мать — тут я могу попасть пальцем в небо, хотя ее лексикон мне знаком до мелочей — высказывается примерно так:

— Попахивает, однако.

Отец понимает, что имеется в виду. Выжимки. Насколько я знаю, именно так называются отходы виноделия: кожица, веточки, косточки и прочее. Родители в таких вещах разбираются; они вообще с интересом, но без фанатизма относятся к тому, что едят и пьют. Кстати, на ферму их привело не что иное, как желание купить и привезти домой несколько бутылок вина урожая того года.

Сам я не то что равнодушен к еде и питью, но отношусь к ним, скорее, прагматично. Знаю, какие продукты полезны, какие обладают наибольшей энергетической ценностью. Всегда знаю, сколько могу выпить, чтобы расслабиться и оттянуться, но не перебрать. Джейк, у которого и здоровья, и жизнелюбия побольше, чем у меня, однажды выдал такую присказку насчет мартини: «Один стакан — в самый раз. Два — много. Три — мало». Но это не мой случай: я однажды заказал себе мартини — и полстакана оказалось в самый раз.

Короче, направляется мой отец к этой куче выжимок, останавливается шагах в десяти и начинает сосредоточенно принюхиваться. Никакого эффекта. Приближается еще на пять шагов — ничего. Буквально сует нос в этот чан — и только тогда на его лице появляется какое-то выражение. Да и то не столько от запаха кислятины, сколько от того, что говорят ему собственные глаза — и жена. Отец реагирует с любопытством, но без настороженности. Потом на протяжении всего отпуска проверяет, где его подводит обоняние. На заправке должно пахнуть бензином — но нет. Двойной эспрессо в местном баре — не пахнет. Ползущие по выщербленной стене цветы — не пахнут. Вино, налитое для пробы на донышко услужливым официантом, — не пахнет. Мыло, шампунь — эффекта ноль. Дезодорант — то же самое. Это, как признался мне отец, просто дикость: опрыскиваешь себя дезодорантом с приятным запахом, чтобы не допустить появления неприятного запаха, — и не чувствуешь ни того ни другого.

Родители условились до возвращения домой ничего не предпринимать. Мама уже готовилась пилить отца, чтобы тот позвонил в поликлинику. У них не было привычки по любому поводу дергать врача. Но каждый считал недомогания другого более серьезными, чем свои собственные. Потому она и готовилась его пилить. На худой конец, одному из супругов не возбранялось просто снять трубку и записать другого на прием.

В тот раз отец даже не упрямился. Я спросил, с чем это связано. Он помолчал.

— Ну, если хочешь знать правду, сынок, это связано с тем, что я не чувствую, как пахнет твоя мама.

— То есть ее духи?

— Нет, не духи. Кожа… Тело.

В его глазах отразилась мечтательная нежность. Меня это не смутило. Он по-мужски свободно высказал те чувства, которые испытывал к жене. В некоторых семьях родители выставляют напоказ супружеские эмоции в назидание детям: смотрите, мол, какие мы еще молодые, пылкие, просто картинка, видите? Мои предки совсем не такие. И от этого я им еще больше завидовал — оттого, что им не было нужды рисоваться.

Когда наша группа выходит на пробежку, Джейк всегда руководит: задает темп и смотрит, чтобы никто особенно не отставал. В первых рядах, набычившись, бегут толстяки, которые то и дело сверяются с часами и пульсомерами и почти не разговаривают, разве что об уровне обезвоживания и сжигании калорий. Замыкают группу те, кому не хватает здоровья, чтобы на бегу еще и трепаться. А в середине — все остальные, кто может и пробежаться, и потрепаться в охотку. Но существует непреложное правило: никто не должен донимать разговорами кого-то одного, даже если это постоянная парочка. Так вот, как-то в пятницу, вечером, я сбавил темп, чтобы бежать в ногу с нашей новенькой — Дженис. Ее спортивная форма была куплена явно не в местном магазинчике, где одеваются все наши: покрой более свободный, трикотаж более шелковистый, с ненужными прибамбасами.

— Что тебя привело в нашу глухомань?

— Да я тут уже два года живу.

— И что тебя сюда привело два года назад?

Она пробежала несколько ярдов.

— Бойфренд.

Эх. Еще несколько ярдов.

— Бывший.

Ага, уже лучше: не иначе как хочет убежать от этой истории. Но я не стал докапываться. Тем более что у нас в группе есть еще одно правило: на бегу не углубляйся в проблемы. Никаких разговоров о британской внешней политике или о личных переживаниях. Это смахивает на инструкции для парикмахеров, но правило на самом деле полезное.

— Осталось всего ничего — пара кэ-мэ.

— Ну-ну.

— Может, потом куда-нибудь сходим?

Она повернула голову в мою сторону и подняла глаза.

— Ну-ну, — повторила она с улыбкой.

Разговаривать с ней было легко — наверное, главным образом потому, что я только слушал. Ну и конечно, глазел. Стройная, подтянутая фигура, темные волосы, безупречный маникюр и чуточку асимметричный носик, который сразу меня возбудил. Она все время двигалась, жестикулировала, поправляла волосы, смотрела то в сторону, то на меня — это завораживало. Рассказала, что работает в Лондоне референтом заведующего отделом в редакции женского журнала, о котором я краем уха недавно слышал.

— Небось, пробные духи на халяву перепадают?

Замолчав, она уставилась на меня в упор; я слишком мало ее знал, чтобы разобраться: она и вправду разозлилась или только делала вид.

— Не верю своим ушам: это первый вопрос, который ты задал насчет моей работы?

По-моему, вопрос как вопрос.

— Ладно, — ответил я, — давай, как будто я уже задал четырнадцать нормальных вопросов насчет твоей работы. А теперь — вопрос номер пятнадцать: «Небось, пробные духи на халяву перепадают?»

Она рассмеялась:

— Ты все действия совершаешь не в том порядке?

— Только по приколу, — ответил я.

Мать с отцом стройностью не отличались, но округлые формы их ничуть не портили. Двигались они мало и после сытного обеда любили вздремнуть. Мои спортивные занятия казались им мальчишеством: это была единственная тема, на которую они говорили со мной так, будто мне пятнадцать лет, а не тридцать. По их мнению, всерьез заботиться о своей спортивной форме требовалось военнослужащим, пожарным, полицейским и так далее. Как-то раз, наведавшись в Лондон, родители оказались перед зданием фитнес-центра, где можно было заглянуть в окно и понаблюдать, чем занимаются посетители. Вообще говоря, это задумывалось для привлечения публики, но мои родители пришли в ужас.

— У них у всех был такой суровый вид, — рассказывала мама.

— А еще почти все были в наушниках и слушали музыку. Или таращились в телевизор. Можно подумать, чтобы сосредоточиться на занятиях физкультурой, нужно о них забыть.

— Они целиком подчинили себя этим тренажерам, целиком и полностью.

У меня хватило ума не расписывать удовольствие и пользу от этих занятий, начиная от активизации мыслительной деятельности и заканчивая усилением потенции. Это не бахвальство, а простая констатация фактов. Которые, между прочим, подтверждены солидными исследованиями. Джейк, заядлый турист, который всех своих девушек тащит в походы, открыл мне такой парадокс. Допустим, шел ты часа три-четыре, нагулял аппетит, сытно поел, лег в постель — и тут же вырубился. А вот если отмахать часов семь-восемь, такого голода не почувствуешь, зато в постели, как ни странно, аппетит будет зверский, причем у обоих. Вероятно, этому есть научное обоснование. А может, снижение ожиданий практически до нуля высвобождает сексуальную энергию.

Об интимной жизни моих предков распространяться не буду. У меня нет причин считать, что она хоть в чем-то не соответствовала их желаниям — понимаю, это звучит довольно коряво. Не могу знать, была ли им дарована счастливая возможность оставаться активными на склоне лет, или же они без сожаления закрыли эту страницу. Как я уже сказал, родители всегда держались за руки. Танцевали с каким-то сосредоточенным изяществом, подчеркнуто старомодно. На вопрос, который мне не приходило в голову задавать, ответа не требовалось. Потому что я видел, какой взгляд был у отца, когда он признался, что перестал ощущать мамин запах. Занимались они в ту пору сексом или нет — особой роли не играло. Потому что между ними сохранялась близость.

Когда мы начали встречаться с Дженис, у нас повелось сразу после пробежки идти к ней домой. Я снимал носки и кроссовки, и она просила меня минутку полежать, а сама по-быстрому принимала душ. К тому времени, как она, завернувшись в полотенце, выходила из ванной, у меня в трусах обычно набухал бугор. Знаете, у женщин есть такая уловка: обмотать полотенце над грудью и особым образом заправить верхний угол, чтобы не сваливалось. У Дженис была другая хитрость: обмотать полотенце как раз под грудью.

— Ты посмотри, кто залез ко мне в постель, — говорила она, скривив губы. — Что за дикий зверь?

Так меня еще никто не называл, а на лесть все мы падки.

Потом, стоя надо мной на коленях, она делала вид, будто меня разглядывает.

— Тут у нас огромный, потный зверь.

Она опускала руку мне на трусы и принималась меня обнюхивать: лоб, шею, подмышки; а вслед за тем задирала на мне майку и начинала лизать мне грудь, втягивая в себя запах и лаская мой член. В первый раз я мгновенно опозорился. Потом научился себя сдерживать.

Фишка была в том, что пахло от нее не только душем. На каждую грудь она наносила по капельке духов и нависала над моим лицом.

— А вот тебе и пробники на халяву, — говорила она.

Потом опускала пониже один сосок, щекотала мне кончик носа и дразнила, заставляя угадывать название духов. В парфюмерии я был не силен, но все равно млел, а потом стал придумывать какие-нибудь дурацкие ответы. Ну, типа «Шанель номер шестьдесят девять» и все такое.

К слову сказать. Иногда, наигравшись с моим носом, она поворачивалась спиной, опускалась мне на лицо и стаскивала с меня трусы. «Ну-ка, кто у нас тут? — спрашивала она громким шепотом. — Огромный, зловонный, потный зверь, вот это кто». И брала его в рот.

Участковый терапевт заглянул отцу в ноздри и сказал, что обоняние, как правило, со временем восстанавливается само собой. Возможно, это осложнение после какого-то вирусного заболевания, перенесенного на ногах. Месяца полтора надо выждать. Выждав полтора месяца, отец записался на повторный прием, и ему выписали какой-то аэрозоль для носа. Чтобы пшикать по два раза в каждую ноздрю утром и вечером. Это не помогло. Тогда терапевт предложил ему направление к специалисту; беспокоить специалиста отец, естественно, постеснялся.

— Знаешь, это довольно любопытно.

— Неужели?

Я забежал к родителям и вдыхал запах припоздавшего утреннего «нескафе». По мне, если организм дает сбои, ничего «любопытного» в этом быть не может. Болезненно, досадно, страшно, изнурительно — что угодно, только не «любопытно». Не зря же я стараюсь держать себя в форме.

— Людям на ум приходит очевидное: розы, баранье рагу, пиво. Но меня никогда не тянуло нюхать розы.

— Но если пропало обоняние, пропадает и вкус, верно?

— Принято считать, что вкус — это тот же запах. Но в моем случае все не так. Я точь-в-точь как раньше ощущаю вкус еды и вина. — Отец помолчал. — Нет, вру. Некоторые сорта белого вина кажутся теперь кисловатыми. Хотел бы я знать, в чем причина.

— Ты про это говорил «любопытно»?

— Нет. Про другое. Странно не то, что утрачено, а то, что приобретено. Для меня, например, большое облегчение — не чувствовать запаха выхлопных газов. Идешь по рыночной площади, а там стоит автобус с включенным движком и плюется маслянистым угаром. Раньше приходилось задерживать дыхание.

— Лучше бы и сейчас так же поступать, пап. — Вдыхать ядовитые газы и не чувствовать? Для чего тогда у человека нос?

— Табачный дым больше не беспокоит, это еще один плюс. И вонь от прокуренной одежды тоже — я всегда ее терпеть не мог. Равно как и запахи пота, автолавки с гамбургерами, блевоты на тротуарах после субботней ночи…

— Собачьего дерьма, — подсказал я.

— Как ты догадался? На него у меня всегда был рвотный рефлекс. А вот на днях вляпался, стал отчищать подошвы — и хоть бы хны. Раньше выставил бы обувь на задний двор, чтобы с неделю проветривалась. Между прочим, я теперь лук для мамы режу. Он меня не берет. Ни слез, ничего. Это плюс.

— Интересно, — заметил я с определенной долей искренности.

На самом деле, меня всегда поражала отцовская способность почти во всем видеть позитив. Он бы, наверное, сказал, что по адвокатской привычке рассматривает каждый вопрос с разных точек зрения. Но я считал его неисправимым оптимистом.

— Хотя… Выходишь утром за порог и втягиваешь носом воздух. Теперь я только и могу различить мороз и оттепель. Полироль для мебели — забытый аромат. Крем для обуви — словно его и нет. Прежде я об этом не задумывался. Берешься за сапожную щетку, а запаха нет — можешь себе представить?

Я не мог, да и не хотел. Умиляться запаху гуталина «Киви» — еще не хватало.

— И конечно, про нашу маму не будем забывать. Про нашу маму — конечно.

Мои родители носили очки, и раньше я иногда воображал, как они сидя читают в кровати, потом опускают книжку или журнал и гасят свет. В какой момент они желали друг другу спокойной ночи? До того, как снять очки, или после? До того, как выключить свет, или после? Но теперь мне вдруг пришло в голову совсем другое: не запах ли вызывает сексуальное влечение? Феромоны — не они ли нами элементарно помыкают в те самые минуты, когда мы считаем, что никто нам не указ? Отец сетовал, что не чувствует маминого запаха. Быть может, он подразумевал — и тогда, и прежде — нечто большее.

Джейк не раз мне говорил, что я носом чую подлянку. В плане женщин. Потому и дожил холостяком до тридцати лет. А сам-то? — парировал я. Не сравнивай, отвечал он, у меня принцип такой. Джейк, здоровенный, мускулистый, кудрявый парняга, снимает девчонок мягко и ненавязчиво. Как будто говорит: вот он, я, со мной не скучно, со мной — ненадолго, но тебе наверняка понравится, а после можем остаться друзьями. Как он умудряется передать такое непростое сообщение при помощи широкой улыбки и поднятой брови — уму непостижимо. Феромоны, не иначе.

Родители Джейка развелись, когда ему было десять. Поэтому, как он повторяет, особых иллюзий у него нет. Лови момент и не парься, говорит он. Как будто переносит на личную жизнь те правила, которые действуют в клубе любителей бега. В каком-то смысле отдаю ему должное, но по большому счету сам так жить не хочу и ему не завидую.

Когда мы с Дженис впервые разругались, Джейк повел меня в бар и, пока я потягивал свою дневную норму, то есть бокал вина, сочувственно и обтекаемо выложил, по каким признакам распознал в ней обманщицу, интриганку, а возможно, и психопатку. Я возразил, что она девушка живая, сексуальная, но непростая, а временами — особенно сейчас — вообще непонятная. Окольными путями Джейк поинтересовался, в курсе ли я, что недели три назад, когда мы пригласили его на ужин, она к нему липла на кухне. Я предположил, что он неверно истолковал ее дружелюбие. Говорю же тебе — психопатка, повторил он.

Но Джейк часто называл психопатами тех, кто был серьезнее, чем он сам, поэтому я выбросил из головы его откровения, и через пару недель мы с Дженис опять были вместе. В лихорадке возобновленного секса, эмоций и признаний я едва не выболтал ей все, что узнал от Джейка, но вовремя прикусил язык. Вместо этого я спросил, не рассматривала ли она возможность переспать с кем-нибудь другим, и она ответила: конечно, рассматривала, примерно тридцать секунд; поставив ей плюс за честность, я спросил, кто же это был, и она сказала, да там один, ты не знаешь, и я это проглотил, а вскоре мы объявили о своей помолвке.

Я спросил у мамы:

— Как тебе Дженис, нравится?

— Очень даже. Если тебе с ней хорошо.

— Как-то это… с оглядкой.

— Пожалуй. Ничего удивительного. Мать любит безоглядно. А свекровь — с оглядкой. Так уж заведено.

— Значит, если она не сумеет дать мне счастье?..

Мама не ответила.

— А если я не сумею дать ей счастье?

— Выдеру, — улыбнулась мама.

А дальше — регистрация брака едва не сорвалась.

Каждый из нас отменял ее по разу; Джейк объявил нам выговор за обсуждение серьезных проблем во время пробежки. Когда отмена произошла по моей инициативе, Дженис заявила, что я испугался ответственности. Когда регистрацию отменила Дженис, причина была в том, что она не решалась выходить замуж за человека, который боится ответственности. Вроде как оба раза виноват был я.

Один из отцовских приятелей, с которым они играли в бридж, порекомендовал иглоукалывание. Вероятно, оно исцелило его от радикулита.

— Папа, неужели ты в это веришь?

— Если вылечусь — поверю, — ответил он.

— Но ты же рационалист, как и я.

— У нас на Западе нет монополии на знание. Другие народы тоже кое в чем разбираются.

— Разбираются, — согласился я.

Но немного забеспокоился, как будто от меня ускользало что-то важное. Родители — это залог нашей стабильности, правда ведь? Особенно когда мы сами уже не дети.

— Помнишь — нет, ты был слишком мал — фотографии пациентов-китайцев, которым делали операцию на открытом сердце? В качестве обезболивающего применялось иглоукалывание вкупе с цитатником дедушки Мао.

— Это фотографии, скорее всего, были фальшивками.

— Ну почему же?

— Потому что это было во времена культа Мао. И доказывало преимущества китайского пути развития. А в случае успеха позволяло сократить расходы на медицину.

— Ну вот, ты же сам говоришь: «в случае успеха».

— Я не в том смысле.

— Откуда в тебе столько цинизма, сынок?

— Тебе бы хоть немного перенять, папа.

Он обратился в эту… как ее… то ли амбулаторию, то ли клинику, расположенную в частном доме на другом конце города. Там его встретила миссис Роуз, в белом халате, похожая на медсестру или дантистку; лет сорока, на вид вполне разумная, как поведал нам отец. Она его выслушала, записала медицинские данные, спросила, не страдает ли он запорами, и объяснила принципы китайской акупунктуры. Затем попросила его раздеться до трусов, лечь на кушетку и укрыться одеялом в одноразовом бумажном пододеяльнике, а сама вышла.

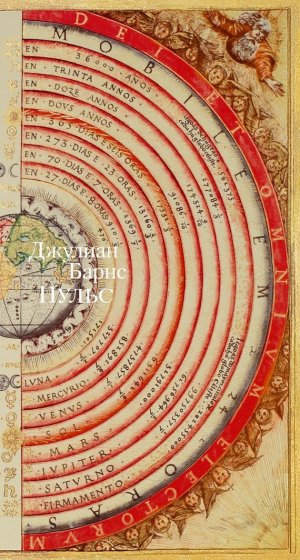

— Все было на профессиональном уровне, — продолжал он. — Сначала она измерила пульсы. Их в китайской медицине насчитывается шесть — по три с каждой стороны. Но самые важные — на левом запястье, потому что они связаны с жизненно важными органами, такими как сердце, печень и почки.