Пульс (сборник) Барнс Джулиан

Я промолчал, но встревожился еще больше. Думаю, отец уловил мое настроение.

— Тогда я сказал миссис Роуз: «Должен вас предупредить, я настроен весьма скептически», а она ответила: это неважно, в иглоукалывание верить необязательно — оно помогает всем.

С той только разницей, что для скептиков курс лечения длиннее, а потому дороже. Но об этом я тоже умолчал. И, не перебивая, выслушал, как миссис Роуз измеряла ему спину и размечала ее фломастером, а потом наносила на кожу щепотки какого-то средства и направляла на них рефлектор, а отец должен был сигнализировать протяжным возгласом, когда чувствовал жжение, и тогда она убирала определенную щепотку. Затем она произвела повторные замеры, сделала новую разметку и начала ставить ему иголки. Все было абсолютно гигиенично; использованные иголки отправлялись в металлический контейнер.

Через час она вышла из кабинета; папа оделся и заплатил ей пятьдесят пять фунтов. Затем отправился в супермаркет, чтобы купить себе поесть. По его словам, он стоял, как в тумане, и не понимал, чего хочет, — вернее, понимал, что хочет всего и сразу. Побродив по магазину, он накупил всякой еды, приплелся домой совершенно без сил и рухнул в постель.

— Как видишь, помогает.

— Хочешь сказать, ты почувствовал запах ужина?

— Нет, еще слишком рано — это был только первый сеанс. Но я хочу сказать, что сдвиги есть. Как физические, так и психологические.

Я подумал: упадок сил, необдуманная покупка жратвы — это и есть сдвиги?

— Мам, а ты что скажешь?

— Я только «за», если папа решил испробовать что-то новое.

Она потянулась через стол и погладила его по руке, возле того места, где прятались таинственные пульсы. Мой вопрос был излишним: они наверняка обсудили это дело заранее и пришли к единому мнению. Я давно усвоил, что принцип «разделяй и властвуй» с моими родителями не проходит.

— Если это поможет, я туда обращусь по поводу своего колена.

— А что у тебя с коленом, мам?

— Небольшое смещение, что ли. На лестнице шандарахнулась.

Маме было пятьдесят восемь. Широкая в бедрах, с добротным, низким центром тяжести, она никогда не ходила на каблуках.

— Когда, давно?

— Ерунда. Возраст. Никуда не денешься.

Как-то раз Дженис бросила: мы не знаем своих родителей. Я переспросил. Она объяснила: когда начинаешь что-то соображать, время уже упущено. И ты никогда не узнаешь, какими они были до встречи, до свадьбы, до твоего зачатия и потом, в годы твоего детства…

— Дети много понимают, — возразил я. — Интуитивно.

— Они понимают ровно столько, сколько позволяют им родители.

— Не согласен.

— Ну-ну. Однако факт остается фактом. К тому времени, когда ты начинаешь думать, что способен понять своих родителей, все важные этапы их жизни уже пройдены. Они такие, какие есть. Вернее, такие, какими решили быть — при тебе, в твоем присутствии.

— Не согласен. — Мне трудно было представить, чтобы мои родители, скрывшись за дверью, становились другими людьми.

— Ты часто вспоминаешь, что твой отец — завязавший алкоголик?

— Никогда. Мне это ни к чему. Я его сын, а не социальный работник.

— Вот именно. Ты хочешь видеть в нем Просто Папу. Но «просто папа», «просто мама» — это фикция. Такого не бывает. Вполне возможно, что у твоей матери есть какая-то тайна, о которой ты даже не подозреваешь.

— Не смеши, — сказал я.

Она посмотрела на меня в упор.

— Я считаю, все супружеские пары со временем находят для себя такой способ сосуществования, который строится на лжи. То есть в основе супружества лежит взаимоприемлемый самообман. Это задается по умолчанию.

— Все равно не могу согласиться.

Это я сказал вслух, а про себя: «фигня полная». Взаимоприемлемый самообман — даже слова не твои. Услышала от кого-то у себя в редакции. Или от какого-нибудь типа, с которым не прочь перепихнуться. Но вслух я только спросил:

— По-твоему, мои родители двуличны?

— Я говорю в общем. Что за привычка все переводить на себя?

— Тогда не догоняю. И уж во всяком случае не могу взять в толк, зачем тебе приспичило создавать семью — со мной или с кем-то еще.

— Ну-ну.

Это был еще один момент. Во мне закипала неприязнь из-за этого выражения.

Отец признался, что иглоукалывание, вопреки его ожиданиям, оказалось процедурой весьма болезненной.

— А ты ей говорил?

— Разумеется. Я каждый раз говорю: «Ух».

— Что это значит?

— Это своего рода магнетическая интенсификация, выброс энергии. Надежный сигнал — сразу ясно, где больнее всего.

— И что потом?

— Потом она переходит к другим зонам. Тыльная сторона ладони, щиколотки. Там еще больнее — мяса-то мало.

— Да, действительно.

— Но в промежутках ей нужно видеть, как ведут себя энергетические уровни, поэтому она все время проверяет пульсы.

Тут я не вытерпел.

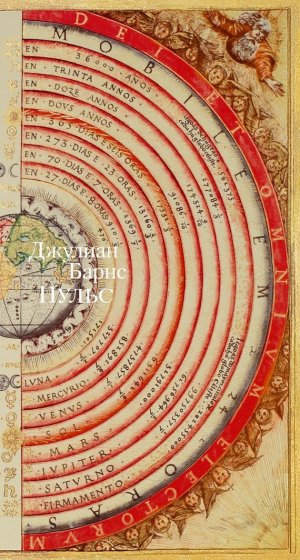

— Папа, опомнись! Ты же знаешь: пульс бывает только один. По определению. Пульс сердца, пульс крови.

Вместо ответа отец кашлянул и посмотрел на маму. В нашей семье скандалов не бывает. Мы их не любим и даже не знаем, как они разгораются. Повисло молчание, и вскоре мама сменила тему.

Через двадцать минут после окончания четвертого сеанса отец зашел в «Старбакс» и впервые за много месяцев почувствовал запах кофе. Потом он направился в магазин натуральной косметики, чтобы купить маме шампунь, и рассказал, что ощущение было такое, словно его огрели по голове кустом рододендрона. Ему чуть не стало дурно. Запахи показались такими насыщенными, рассказывал он, будто цветными.

— Ну, сын, что ты теперь скажешь?

— Не знаю, папа, могу только поздравить.

Мне подумалось, это какая-то случайность или самовнушение.

— Не хочешь ли сказать, что это случайность?

К его удивлению, миссис Роуз восприняла это известие без эмоций, едва заметно кивнула и записала что-то в тетрадку. Потом ознакомила его с планом на будущее. Ему предлагалось — если не будет возражений — являться на прием каждые две недели вплоть до наступления лета (китайского, а не британского), потому что в этот период, как показывала дата его рождения, организм будет особенно восприимчив. Каждое измерение пульсов, добавила она, свидетельствовало о повышении его энергетических уровней.

— Ты стал еще энергичнее, папа?

— Речь совершенно не об этом.

— А что ты унюхал после недавнего сеанса?

— Ничего.

Стало быть, «энергетические уровни» не имели ничего общего с энергичностью, а их повышение не добавляло ему обоняния. Потрясающе.

Порой я сам удивлялся своей жесткости. В последующие три месяца отец сообщал о своих достижениях весьма скупо. Время от времени он чувствовал какие-то запахи, но только самые резкие: мыло, кофе, подгоревшие тосты, очиститель туалета; дважды распознал букет красного вина; один раз с восторгом узнал свежесть дождя. Китайское лето пришло и ушло; миссис Роуз объявила, что возможности акупунктуры исчерпаны. Отец, как всегда, начал корить себя за скепсис, но миссис Роуз повторила, что настрой пациента роли не играет. Поскольку мысль об окончании курса исходила от нее самой, я решил, что она все же не шарлатанка. Но для меня, наверное, было важнее думать, что мой отец не из тех, кто попадается на уловки шарлатанов.

— Честно говоря, меня больше тревожит твоя мама.

— А что такое?

— Даже не знаю, какая-то она вялая. Может, переутомилась. Еле двигается.

— А сама она что говорит?

— Говорит, ничего страшного. Видимо, что-то гормональное.

— Это как?

— Я рассчитывал у тебя спросить.

Что еще мне нравилось в моих предках. Они, в отличие от других, никогда не считали себя самыми умными и не давили авторитетом. Мы все были взрослыми, держались на равных.

— Вряд ли я знаю больше твоего, папа. Насколько мне известно, «гормоны» — это женская отговорка на все случаи жизни. Я всегда думаю: постойте, а у мужиков что — гормонов нет? Мы же ими не прикрываемся, верно?

Отец хмыкнул, но явно не успокоился. Когда он в очередной раз отправился играть в бридж, я заглянул к матери. Мы сидели на кухне, и я понимал, что она не купилась на мое «проезжал мимо».

— Чаю? Кофе?

— Без кофеина или травяной чай, с тобой за компанию.

— Ну, мне доза кофеина не повредит.

Этого оказалось достаточно, чтобы я сразу перешел к делу.

— Отца тревожит твое состояние. Меня тоже.

— Отец — паникер.

— Он тебя любит. Потому и замечает все до мелочей. Не любил бы — не замечал.

— Да, ты, наверное, прав.

Я взглянул на нее, но она устремилась взглядом куда-то вдаль. Мне было ясно без слов, что она думает о том, как ее любят. Впору было ей позавидовать, но зависти у меня не было.

— Расскажи, что с тобой происходит, только не отговаривайся гормонами.

Она улыбнулась:

— Небольшое переутомление. Медлительная стала, вот и все.

Через полтора года после свадьбы Дженис обвинила меня в уклончивости. Верная себе, она выразилась уклончиво. Спросила, почему меня всегда тянет обсуждать второстепенные проблемы, а не главные. Я ответил, что за собой такого не замечал, хотя большие проблемы зачастую становятся такими большими, что сказать о них можно очень мало, тогда как мелочи обсуждать легче. К тому же некоторые проблемы кажутся нам большими, а на поверку оказываются мелкими, не стоящими внимания. Она посмотрела на меня, как дерзкая школьница, и заявила, что все это очень характерно: характерная попытка оправдать свою природную уклончивость, свое нежелание считаться с фактами и решать проблемы. Так и сказала, слово в слово.

— Хорошо, — сказал я. — Давай говорить начистоту. Давай решать проблемы. У тебя роман на стороне, и у меня роман на стороне. Это признание фактов или нет?

— Тебе просто хочется так думать. Создаешь впечатление, будто у нас ничья, один — один.

И она указала мне на фальшь моего, казалось бы, объективного суждения и на различие между нашими изменами (ее подтолкнуло к неверности отчаяние, а меня — чувство мести), а также подчеркнула, что я, в свойственной мне манере передергивать, ставлю во главу угла сам факт супружеских измен, а не те обстоятельства, которыми они вызваны. Круг замкнулся, и мы вернулись на исходные позиции.

Чего мы ищем в своей второй половине? Душевного родства или различия? Душевного родства в сочетании с различием, различия, но в сочетании с душевным родством? Дополнения к себе? Нет, я понимаю, обобщения бессмысленны, но все-таки. Дело вот в чем: если мы ищем схожести, то рассматриваем только схожесть положительных качеств. А как быть с отрицательными? Вам не кажется, что нас порой влечет к людям с теми же недостатками?

Моя мама. Думая о ней, я теперь вспоминаю фразу, которую бросил отцу, когда он стал распространяться насчет шести китайских пульсов. Папа, сказал я ему, пульс бывает только один: пульс сердца, пульс крови. Самые дорогие для меня родительские фотографии были сделаны до моего рождения. И — спасибо тебе, Дженис, — я действительно стал задумываться, какими были отец с матерью в ту пору.

Вот родители сидят на каком-то каменистом берегу; отец обнимает маму за плечи; на нем пиджак спортивного покроя, с кожаными заплатками на локтях; на ней платье в горошек; взор, устремленный в объектив, выражает пылкую надежду. Вот их медовый месяц в Испании: они стоят на фоне гор, оба в темных очках, так что их чувства выдает только поза: они явно держатся непринужденно, а мама не без лукавства засунула руку в задний карман отцовских брюк. А вот снимок, который, при всем своем несовершенстве, очевидно, много значил для них самих: они где-то в гостях, явно подвыпили, и от вспышки у обоих красные глаза, как у белых мышей. У отца нелепые бакенбарды, у мамы завивка, крупные серьги-обручи, платье в восточном стиле. Ничто не выдает в них будущих родителей. Подозреваю, что это самая ранняя их общая фотография, на которой они впервые оказались в одном пространстве, дышали одним воздухом.

Кроме того, у меня на комоде стоит фотография, где я снят вместе с родителями. Мне лет пять, я стою между ними и жду, когда вылетит птичка, или как там говорилось в те времена, — сосредоточенный и немного ошарашенный происходящим. В руке я сжимаю детскую лейку, хотя не припоминаю, чтобы у меня когда-нибудь был детский садовый набор или интерес — врожденный или внушенный — к садоводству.

Теперь, глядя на этот снимок, я вижу, что мать заботливо смотрит на меня сверху вниз, а отец, улыбаясь в объектив, держит в одной руке стакан, в другой сигарету, — и мне на память приходят слова Дженис. О том, что родители сами решают, какими им быть, пока ребенок еще мало что смыслит, как они создают фасад, за который ребенку хода нет. В ее словах звучала намеренная или невольная желчность: «Ты хочешь видеть в нем Просто Папу. Но „просто папа“, „просто мама“ — это фикция». А потом: «Вполне возможно, что у твоей матери есть какая-то тайна, о которой ты даже не подозреваешь». И куда мне деваться от этой мысли? Даже если провести расследование, которое ничего не даст?

В мамином облике нет ни тени жеманства или беспечности, ни следа — заметь, пожалуйста, Дженис, — ни следа нервозности или драматизма. Молчит она или разговаривает, от нее веет надежностью. К такой женщине идут в трудную минуту. Однажды, когда я был совсем маленьким, она как-то умудрилась раскроить себе ляжку. Ждать помощи было неоткуда. Другая вызвала бы «скорую» или хотя бы позвонила на работу мужу. А мама взяла иголку и какое-то подобие хирургической нити, стянула рану и зашила через край. И сделала бы то же самое для кого-нибудь другого не моргнув глазом. Такой она человек. Если и есть в ее жизни тайна, значит, она кому-то помогла, но держала язык за зубами. Пошла ты в задницу, Дженис, — больше я тебе ничего сказать не могу.

Отец познакомился с мамой, когда только-только окончил юридический. По его словам, ему пришлось разогнать всех ее поклонников. Мама говорила, что разгонять никого не пришлось, поскольку ей все стало ясно с первой минуты. Может, и так, продолжал отец, но они-то этого не знали. Мама любовно смотрела на отца, и я не знал, кому из них верить. Вероятно, так и распознается счастливый брак: когда оба говорят правду, хотя рассказывают взаимоисключающие истории.

Конечно, мое восхищение их семейной жизнью отчасти можно объяснить крахом моей собственной. Возможно, глядя на них, я и решил, что в супружестве больше открытости, чем на самом деле. Как вы думаете, семейное счастье — это талант или везенье? Впрочем, можно и так сказать: везет тем, у кого есть талант. Когда в разговоре с матерью я обронил, что у нас с Дженис сейчас трудный период и мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить наш брак, она сказала: «Никогда не могла этого понять. Если тебе по душе твоя работа, она не требует особых усилий. Если тебе по душе твоя семейная жизнь, она не требует особых усилий. То есть иногда нужно постараться, незаметно для другого. Но особых усилий прилагать не требуется, — повторила она. И, помолчав, добавила: — Я ничего не имею против Дженис».

— Давай о ней не будем, — сказал я.

Про Дженис я уже наговорился с ней самой. Если мы что-то и привнесли в наш брак, то уж точно ничего из него не вынесли, кроме законной доли сбережений.

Вы, наверное, считаете — я ведь не ошибаюсь? — что человек, рожденный в счастливом браке, может рассчитывать на создание семьи не хуже среднестатистической — либо в силу врожденной предрасположенности, либо в силу наглядного примера. Но похоже, так не получается. Очевидно, тут нужен пример иного рода, чтобы учиться на чужих ошибках. Правда, отсюда следует, что родители, желающие семейного счастья своим детям, сами должны быть несчастны. Где же ответ? Понятия не имею. Знаю одно: родителей я не виню, да и Дженис тоже.

Мама пообещала мне, что сходит к врачу, как только отец запишется на прием к специалисту по поводу своей анозмии. Отец, как и следовало ожидать, с этим не спешил. У других положение куда хуже, говорил он. Ведь у него сохранились вкусовые ощущения, а для других больных анозмией что обедать, что жевать картон или пластик — разницы нет. В Интернете он нашел описание самых тяжелых случаев, сопровождающихся обонятельными галлюцинациями. Подумать только: свежее молоко вдруг начинает отдавать кислятиной, шоколад вызывает рвотные позывы, мясо видится кровавой губкой.

— Если ты вывихнешь палец, — возражала мама, — тебе же не придет в голову отказываться от медицинской помощи только потому, что у кого-то другого перелом ноги.

Они пришли к компромиссу. Записались на очередь, преодолели бюрократические препоны и в конце концов попали на томографию в течение одной и той же недели. Каковы, интересно, были у них шансы, подумал я.

Сдается мне, нам не дано с точностью знать, где заканчивается наш брак. Мы помним определенные этапы, переходные моменты, размолвки — несовместимости, которые вырастают до таких размеров, что их невозможно устранить или пережить. Как мне сейчас представляется, снося нападки Дженис (или, как она выражалась, те периоды, когда я переставал ее слушать и пропадал без вести), я и не подозревал, что это на самом деле было началом — или причиной — нашего разрыва. И только когда она без всякой видимой причины стала поносить моих родителей, я подумал: пожалуй, она переступила черту. Честно говоря, мы тогда выпили. Не скрою, я превысил свою норму, причем существенно.

— Одна из твоих проблем состоит в том, что ты идеализируешь родительскую семью.

— А в чем проблема-то?

— Да в том, что из-за этого ты не ценишь свой собственный брак.

— По-твоему, во всем виноваты мои родители?

— Нет, они вполне приличные люди.

— Но?

— Говорю же, они приличные люди. Но на них, на твоих родителях, свет клином не сошелся.

— А на ком, по-твоему, сошелся?

— Да ни на ком. Но отец твой мне нравится, он всегда ко мне хорошо относился.

— То есть?

— То есть бывают еще мамочки и единственные сыночки. Пояснить?

— Куда уж яснее.

Через пару недель, в субботу, позвонила мама; она была в некотором смятении. Поехала в соседний город на выставку антиквариата, чтобы купить отцу подарок ко дню рождения, но на обратном пути проколола шину, сумела добраться до ближайшей бензоколонки и столкнулась с тем, что кассиры ни в какую не соглашаются (что неудивительно) отойти от рабочего места. Да они, судя по всему, и не сумели бы поменять колесо. А папа сказал, что как раз собирался прилечь и…

— Не волнуйся, мам, я сейчас подъеду. Минут через десять-пятнадцать.

Мне все равно нечем было заняться. Однако не успел я положить трубку, как Дженис, внимательно слушавшая конец разговора, завопила:

— Какого черта? Трудно эвакуатор вызвать, что ли?

Вне всякого сомнения, мама это услышала — на то у Дженис и был расчет.

Я повесил трубку и сказал:

— Собирайся. Полежишь под машиной, пока я буду домкрат крутить.

Опуская в карман связку ключей, я про себя отметил: точно, тебе там самое место.

Почти никому неохота дергать своего врача. Но и болеть тоже неохота. И уж тем более людям неохота выслушивать упреки, даже косвенные, в том, что они отвлекают доктора по пустякам. Теоретически любой поход к врачу — беспроигрышная лотерея: либо тебя признают здоровым, либо не смогут упрекнуть, что ты отвлекаешь доктора. У моего отца, как показала томография, был хронический синусит, и ему назначили антибиотики, а потом опять спрей для носа; на горизонте замаячила операция. Маме, по результатам анализов крови, ЭКГ и магнитно-резонансной томографии, методом исключения поставили диагноз «рассеянный склероз».

— Ты за папой присмотришь?

— Естественно, мам, — ответил я, не зная, на что она намекает: на ближайшее время или на перспективу.

Подозреваю, что у них с отцом состоялся аналогичный разговор обо мне.

Отец сказал:

— Посмотри на Стивена Хокинга. Он сорок лет с этим живет.

Вероятно, мы с ним заходили на один и тот же сайт, где говорилось, что пятьдесят процентов больных с диагнозом «прогрессирующая мышечная атрофия» умирают в течение года и двух месяцев.

После посещения больницы отец был вне себя. Не успел он дослушать заключение лечащего врача, как их с мамой повели на какой-то склад, где показали инвалидные кресла и прочий инвентарь на случай неминуемого ухудшения маминого состояния. Отец сказал, что это напоминало камеру пыток. Он страшно расстроился, в основном из-за мамы, так я думаю. А она, по его словам, держалась молодцом. Правда, отработав в этой больнице пятнадцать лет, она и так знала, что хранится в подсобных помещениях.

Мне было трудно говорить с отцом, а ему со мной. У меня в голове крутилось: мама умирает, но отец ее теряет. Казалось, если повторить это заклинание много раз подряд, оно наполнится смыслом. Или отведет беду. Или что-нибудь такое. А еще я думал: чуть что — мы бежим к маме, а ей куда бежать? Все это время — в ожидании ответов — мы с отцом обсуждали ее текущие потребности (кто с ней посидит, какое у нее настроение, что она сказала) и медицинские назначения — точнее, отсутствие таковых и целесообразность назначения рилузола. Эти вопросы мы могли обсуждать — и обсуждали — до бесконечности. Но само несчастье — его внезапность, можно ли было его предвидеть, сколько правды мама от нас скрывала, прогноз, неизбежный исход — здесь мы ограничивались редкими намеками. Видимо, на большее у нас не было сил. Мы довольствовались заурядными английскими разговорами: например, как отразится на местных фирмах строительство запланированной кольцевой дороги. Или я спрашивал отца про его анозмию, и мы делали вид, что это по-прежнему актуальная тема. Сначала антибиотики помогали, и обоняние резко восстанавливалось, но вскоре — через пару дней — опять пропадало. Папа — иначе это был бы не он — в то время ничего мне не рассказывал; говорил, что на фоне того, что происходит с мамой, это неуместный треп.

Где-то я читал, что человек, у которого тяжело болен кто-то из близких, за стенами больницы начинает занимать себя кроссвордами и пазлами. Во-первых, на более серьезных вещах ему просто не сосредоточиться, но есть и другая причина. Сознательно или нет, человека тянет к такому занятию, в котором есть правила, законы, ответы и окончательное решение — в общем, какая-то регламентация. Разумеется, у болезни есть свои законы и правила, а порой и ответы, но у постели больного их не ощущаешь. Кроме того, надежда спасает от угрызений совести. Даже если надежда на исцеление потеряна, остается надежда на что-нибудь другое: либо конкретное, либо туманное. Надежда — это всегда неуверенность, она не уходит, даже когда нам говорят, что ответ есть только один, исход только один-единственный, неприемлемый.

Я не погружался ни в кроссворды, ни в пазлы — у меня способностей нет, и терпения — тоже. Но я с головой ушел в свою фитнес-программу. Увеличил вес штанги, до седьмого пота гонял себя на степ-тренажере. По пятницам, во время пробежек, невольно оказывался в первых рядах, с тяжеловесами, которые не отвлекаются на болтовню. Это меня устраивало. Я надевал кардиомонитор, проверял пульс, посматривал на часы и лишь изредка вступал в разговор о сожженных калориях. В результате поздоровел, как никогда. А временами, как ни дико это звучит, у меня возникало ощущение, что некоторые проблемы решаются сами собой.

Сдав свою квартиру в поднаем, я перебрался к родителям. Знал, что мама этого не одобрит — так было хуже не для нее, а для меня, — и просто поставил ее перед фактом. Отец взял отпуск за свой счет, я отказался от внеклассной нагрузки; мы стали призывать на помощь друзей, потом сиделок. В доме появились поручни, а затем и пандусы для кресла-каталки. Мама переселилась в нижнюю комнату; отец круглые сутки находился при ней; потом ее увезли в хоспис. Помню, тогда нас охватило полное смятение, но в то же время наша жизнь подчинилась жесткому распорядку. Распорядок помогал преодолевать смятение.

Мама не переставала нас поражать. Я знаю, что больные, страдающие рассеянным склерозом, меньше подвержены депрессиям, чем пациенты с другими формами дегенеративных заболеваний, но все равно. В нашем присутствии она не храбрилась, не сдерживала слез, не пыталась отпускать шутки, чтобы нас подбодрить. Она трезво расценивала происходящее, не прятала голову в песок и не зацикливалась на своем недуге, который грозил отнять у нее чувственные восприятия, одно за другим. С нами она говорила о своих насущных делах — и о наших тоже. Ни разу не упомянула Дженис и не обмолвилась, что мечтает о внуках. Ничем нас не загружала, не требовала обещаний на будущее. Наступил этап, когда она резко обессилела; каждый вздох давался ей, как подъем на Эверест; тогда я подумал, не стремится ли она в Швейцарию, где в приличной клинике можно покончить с этим раз и навсегда. Но нет, она бы ни за что не стала обременять нас такими просьбами. Это лишний раз подтверждало, что она по мере сил сама держит под контролем свой уход из жизни. Это она велела нам подыскать хоспис и настояла, чтобы мы поместили ее туда как можно скорее, потому что в критический момент там могло не оказаться места.

Чем серьезнее проблема, тем меньше о ней говоришь. В смысле, говоришь вслух. Потому что существует сам факт и твое ощущение этого факта. Больше ничего. Мой отец, когда у него началась анозмия, смог оценить свое состояние под соответствующим углом зрения и найти в нем положительные стороны. Но мамина болезнь выходила за эти рамки, за все пределы разумного; она стала всеохватной, глухой и оглушающей. Никаких примиряющих аргументов не было. И не потому, что мы не находили слов. Слова можно найти всегда — одни и те же, самые простые. Мама умирает, но отец ее теряет. Я неизменно ставил здесь «но», а не «и».

Как ни странно, мне позвонила Дженис.

— Услышала про твою маму — какое несчастье.

— Да.

— Какая-нибудь помощь нужна?

— Кто тебе рассказал?

— Джейк.

— Значит, ты с ним встречаешься?

— Я с ним не встречаюсь, если тебе интересно знать.

Но в голосе у нее прозвучали игривые нотки, как будто ей даже теперь хотелось вызвать мою ревность.

— Нет, мне неинтересно.

— Однако же ты спросил.

А ты не меняешься, подумал я.

— Спасибо за сочувствие, — сказал я подчеркнуто официально. — Нет, помощь не нужна и навещать не надо.

— Ну-ну.

Когда умирала мама, лето выдалось жарким, и отец ходил в своих рубашках с короткими рукавами. Стирал вручную, а потом неловко отпаривал утюгом. Однажды при мне он выбился из сил, безуспешно пытаясь расправить кокетку на узком конце гладильной доски, и я ему сказал:

— Знаешь, сорочки можно сдавать в прачечную.

Даже не взглянув в мою сторону, он продолжал биться с влажной материей.

— Мне приходилось слышать, — выговорил он после долгого молчания, — о существовании такой услуги.

Снисходительный отцовский сарказм был, по общим меркам, равносилен взрыву ярости.

— Извини, пап.

— Очень важно, — сказал он, — чтобы она видела меня опрятным и подтянутым. Если я перестану за собой следить, она заметит и решит, что у меня опустились руки. Этого нельзя допустить. Потому что она расстроится.

— Верно, пап.

Меня будто отчитали, как мальчишку, — впервые в жизни.

Потом он присел рядом со мной; я выпил пива, он накапал себе виски. Мама уже три дня лежала в хосписе. К вечеру она взглядом отправила нас домой.

— Между прочим, — начал отец, опуская стакан на картонную подложку, — меня всегда огорчало, что мама не любила Дженис.

Нам обоим резануло слух прошедшее время.

— Не любит, — с запозданием поправился он.

— Не знал.

— Вот как. — Отец помолчал. — Извини. Что уж теперь… — Он не стал продолжать.

— А из-за чего?

У него сжались губы — думаю, так происходило всякий раз, когда он слышал от клиента какую-нибудь необдуманную фразу, скажем: «Да, я действительно был на месте преступления».

— Говори, папа. Из-за той истории? С проколом шины?

— Что еще за история?

Значит, мама ему не сказала.

— Мне-то она всегда нравилась. Такая… неуемная.

— Вот-вот.

— Мама говорила, что рядом с Дженис все чувствуют себя виноватыми.

— О да, это у нее здорово получалось.

— Она маме на тебя частенько жаловалась — что ей, мол, с тобой очень тяжело — и как-то давала понять, что виновата в этом твоя мама.

— Пусть бы спасибо сказала. Если бы не мама, я бы ей показал, что такое «тяжело». — (Еще одна оговорка, рожденная усталостью.) — Если бы не вы с мамой.

Отец не обиделся и отхлебнул виски.

— Что-то еще, папа?

— Разве этого не достаточно?

— По-моему, ты недоговариваешь.

Отец улыбнулся:

— Да, из тебя бы следователь получился — что надо. Ну, было дело, когда у вас уже… к концу… когда Дженис уже была не в себе.

— Так выкладывай, хоть посмеемся вместе.

— Она сказала маме, что у тебя заметны признаки психопатии.

Может, я и усмехнулся, но уж точно не рассмеялся.

Мы столько времени провели у больничной койки, а потом и в хосписе, что я уже не помню, кто нам это рассказал: когда человек умирает, все функции его организма отказывают одна за другой, но дольше всего держатся слух и обоняние. Мама теперь лежала без движения; каждые четыре часа ее переворачивали. Она уже неделю не разговаривала и не открывала глаза. Утратив глотательный рефлекс, она дала понять, что отказывается от кормления через зонд. Умирающее тело может достаточно долго существовать без пищевых вливаний.

Отец рассказал мне, как пошел в супермаркет и накупил несколько пакетиков разных свежих трав. В хосписе он задернул занавеску вокруг маминой кровати. Не хотел, чтобы посторонние видели этот личный момент. Не то чтобы он стеснялся — отец никогда не стеснялся своей супружеской привязанности; он просто хотел уединения. Уединения для них обоих.

Представляю их вместе: присев на кровать, он целует маму, хотя она, возможно, этого не чувствует, разговаривает с ней, хотя она, возможно, не слышит его слов, а если и слышит, то, скорее всего, не понимает. У него не было уверенности, а она не могла подать ему знак.

Представляю, как он старается приглушить шорох разрываемого целлофана, чтобы ее не потревожить. Думаю, для вскрытия упаковок он захватил с собой ножницы. Представляю, как он объясняет, что принес ей понюхать ароматные травы. Как скатывает в комочек базилик и подносит к ее ноздрям. Как растирает в пальцах чабрец, потом розмарин. Слышу, как он перечисляет названия, надеясь, что она почувствует запахи, с удовольствием их вдохнет, вспомнит мир и мирские радости: возможно, какое-нибудь приключение в иноземных горах или рощах, где плыл запах дикого чабреца. Представляю, как он мучился от мысли, что эти запахи могут показаться чудовищной насмешкой: напоминанием о солнце, которого она никогда не увидит, о садах, в которых ей больше не гулять, о пряных кушаньях, которых ей уже не отведать.

Могу только надеяться, что он об этом не думал; надеюсь, он был убежден, что в последние дни ей будут дарованы самые лучшие, самые счастливые воспоминания.

Через месяц после того, как мамы не стало, отец в последний раз отправился на прием к лор-врачу.

— Он говорит, что операция возможна, но шансы на успех расценивает в шестьдесят процентов. Я отказался. А он сказал, что не склонен ставить на мне крест, потому что у меня анозмия не полная. Дескать, мое обоняние ждет, когда его разбудят.

— Каким же способом?

— Да все тем же. Антибиотики, аэрозоли. Только в других пропорциях. А я ему: спасибо, увольте.

— Правильно.

Больше я ничего говорить не стал. Он сделал свой выбор.

— Видишь ли, если бы мама…

— Все правильно, пап.

— Нет, не правильно. Если бы она…

Я посмотрел на него: за стеклами очков собрались слезы, которые вскоре побежали по щекам. Он их не смахивал, привык, они его не беспокоили. И меня тоже.

Ему было не остановиться: