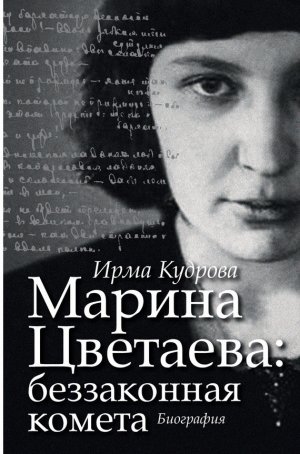

Марина Цветаева: беззаконная комета Кудрова Ирма

Владимир Маяковский

Но вот очередь дошла до Маяковского. Он прочел поэму «Человек». Едва он кончил, его бросился обнимать Алексей Толстой. Стало ясно, что поэма – главное событие вечера и главное потрясение для всех присутствовавших.

Цветаева не могла не заметить реакции мэтров символизма. На это обратил внимание и Пастернак. Андрей Белый слушал как завороженный, побледнев и, как вспоминал Пастернак, «совершенно потеряв себя». По окончании чтения он взял слово и с несдерживаемым восхищением отозвался о масштабе дарования Маяковского, сказав, что прочитанная поэма – подлинно исполинская по замыслу и по исполнению. Впечатление от слов мэтра было столь сильно, что присутствовавшие бурно аплодировали уже не Белому, а автору поэмы.

Хозяйка пригласила всех к столу.

После первой же рюмки поднялся Бальмонт. Он прочел только что сочиненный им во славу Маяковского сонет. Сонет, в котором, как потом Бурлюк утверждал в разговоре с Асеевым, сквозь дружескую и отеческую похвалу явственно прозвучало признание в сдаче своих позиций перед молодым талантом.

Они сидели тогда рядом за ужином – Борис Пастернак и Марина Цветаева.

О чем говорили – бог весть. Пастернак влюбленно глядел на Владимира Владимировича. Через четыре с лишним года в письме Пастернаку Марина вспоминала об этом вечере: «Я вас пригласила: “Буду рада, если…” – Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется…»

Борис Пастернак. Фото М. С. Наппельбаума

Пастернак о той же встрече сказал определеннее: «Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но и не зная тогдашних замечательных ее “Вёрст”, я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросавшуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищенье. Мы обратили друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов…»

Так или иначе, именно с этого вечера у Цетлиных Цветаева вела свой отсчет встреч с Борисом Леонидовичем.

Через два месяца особняк Цетлиных заняли анархисты.

Как молниеносно все переменилось! Русская культурная жизнь так называемого Серебряного века, с ее буйным разнотравьем и цветением всех цветов, чуть ли не в одночасье прекратила свое существование. В 1918 году начался исход русской интеллигенции за пределы России. Родину покидают политики и философы, журналисты, художники, музыканты и литераторы. Тот вечер у Цетлиных оказался одним из последних островков прежнего материка, уходившего навсегда под воду, как град Китеж.

Идет первая революционная зима. Даже хорошим хозяйкам с каждым днем все труднее «вести дом»: в магазинах пусто; если же удается найти продукты, они продаются по бешеным ценам. На улицах дамы в вуалях, старенькие генералы в папахах, бывшие курсистки чем-то торгуют, что-то выменивают. Всюду солдаты с мешками; то там, то здесь вспыхивают уличные митинги; ночью на перекрестках горят костры, проверяют документы. Газеты часто выходят с белыми колонками: свирепствует большевистская цензура.

Дневник Ивана Бунина зафиксировал упорные слухи: Москва скоро будет сдана немцам, лучшие московские гостиницы уже готовятся принять вчерашних врагов.

Все разговоры вертятся в эту зиму вокруг договора о мире с Германией: подпишут – не подпишут? И на каких условиях?

Брест-Литовский договор был подписан 3 марта.

И в тот же день издан знаменитый большевистский «квартирный декрет». Появляется новое словечко и понятие: уплотнение; рождается советский феномен – «коммунальная квартира». Квартира в Борисоглебском переулке не стала исключением.

Удар на первых порах смягчен для Марины тем, что по рекомендации сестер Эфрон в ее квартиру вселяется Бернгард Закс – давний друг семьи Эфрон. В цветаевской прозе он будет потом фигурировать как «большевик Икс», и Марина вспоминает его с благодарностью, лишь позволяя себе временами улыбнуться его невежеству. Закс был профессиональным революционером-большевиком. Той же весной 1918 года он поможет освободить из-под ареста старика Иловайского, для чего звонит самому Дзержинскому прямо из борисоглебской квартиры. Душевная доброта Закса проявится и в трогательных подарках: убежденный атеист, он покорил Марину, преподнеся ей на Пасху кустарную деревянную фигурку русского царя. Помогает Закс и в хозяйственных мытарствах – продуктами, а иногда и деньгами. Грядущей осенью именно он устроит свою «хозяйку» на службу в Наркомат по делам национальностей.

То, что около Марины оказался в ту грозную пору этот заботливый, деликатный и немножко смешной в ее глазах человек, заметно шлифует обычную цветаевскую категоричность в оценках происходящего вокруг.

Однако час от часу жизнь становится невыносимее.

Говорят, судьба любит наказывать чересчур осторожных. И вот весьма солидный («мейновский») капитал, оставленный матерью дочерям в наследство и хранившийся в банке по ее завещанию – до их сорокалетия! – экспроприирован. Между тем ежеквартальные проценты с этого вклада как раз и были для Марины и Аси основой их безбедного материального существования.

Этой весной Цветаева сблизится с Константином Бальмонтом. Он живет неподалеку, познакомились они еще раньше и скоро станут настоящими друзьями. Марина восхищена рыцарским благородством Бальмонта, его преданностью своему призванию, невероятным трудолюбием, щедрой добротой. Ее нежную симпатию вызывает и безоглядно преданная поэту его спутница Елена («моя порода! – записывает Марина в дневнике, – не женщина, а существо») и их дочь Мирра, с которой дружит Аля. В бальмонтовском письме мая 1918 года читаем: «Жизнь в Москве превратилась в какой-то зловещий балаган. ‹…› Голод уже устрашающе идет, уже наступил. Я зарабатываю по 2000 рублей в месяц, которые все уходят на жизнь, отнюдь не роскошную, а часто нищенскую…»

Константин Бальмонт с дочерью Ниникой

Десятого марта 1918 года большевистское правительство переезжает в Москву. Спустя двести лет она снова становится столицей Русского государства. В определенном смысле это обстоятельство оказывается благом для московских интеллигентов, потому что, как грибы после дождя, тут вырастают новые учреждения: всяческие «культурные отделы», подотделы и комиссии народных комиссариатов. В них можно пригреться литераторам, художникам, режиссерам. Андрей Белый и Вячеслав Иванов служат в поэтическом отделе только что созданного Пролеткульта, Маргарита Сабашникова – секретарь в отделе живописи Пролеткульта; в какой-то из комнат Наркомата просвещения сидит Николай Бердяев, еще в одной – Владислав Ходасевич; князь Волконский, бывший директор императорских театров, с конца 1918 года преподает в ТЕО – театральном отделе того же Наркомпроса.

У Марины единственный источник добывания средств на жизнь – продажа вещей. Она делает это неумело, нелепо, постоянно попадая впросак. Уже зная за собой отсутствие торговых талантов, прибегает к посредникам, а те ее, естественно, надувают и обкрадывают.

В домашнем рационе семьи – резкое оскудение. «Дороги хлебушек и мука! / Кушаем – дырку от кренделька…» – это строки из цветаевского стихотворения, написанного в июне 1918 года.

Александр Блок в начале этого года создал знаменитую свою поэму «Двенадцать». Она вовсе не была прославлением революции, и все же в ней воплотилась революционная стихия. Что до Марины Цветаевой, то в год 1918-й всем сердцем и всем сознанием она обращена к другой стихии – стихии сопротивления, родившейся на юге России, там, где

- Старого мира – последний сон:

- Молодость – Доблесть – Вандея – Дон.

Пока еще главное переживание Марины – не подступающий голод. Главное – неизбывная тревога за жизнь мужа.

Непримиримость гнева, волна гражданских чувств вскипают в ее поэзии с неожиданной силой. Презрение обретает великолепные ритмы:

- Кровных коней запрягайте в дровни!

- Графские вина пейте из луж!

- Единодержцы штыков и душ!

- Распродавайте – на вес – часовни,

- Монастыри – с молотка – на слом.

- Рвитесь на лошади в Божий дом!

- Перепивайтесь кровавым пойлом!

- Стойла – в соборы! Соборы – в стойла!

- В чертову дюжину – календарь!

- Нас под рогожу за слово: царь!

- Единодержцы грошей и часа!

- На куполах вымещайте злость!

- Распродавая нас всех на мясо,

- Раб худородный увидит – Расу:

- Черная кость – белую кость.

Глава 18

Прапорщик Сергей Эфрон

С декабря 1917 года Сергей Эфрон – в рядах Добровольческой армии. Человек ярко выраженного общественного темперамента, он на протяжении всей своей жизни постоянно оказывается в самых горячих точках социального кипения; для него невыносимо бездействие, пассивное наблюдение со стороны за судьбой России. Скорее всего, таким он был прирожденно, но еще и горячо любимая жена настойчиво лепила из него героя. «Вашего полка драгун, декабристы и версальцы!» – эти строки написаны еще тогда, когда юный Эфрон решительно ничем не успел проявить себя.

«Я был добровольцем с первого дня, – написал он спустя семь лет в статье «О добровольчестве», опубликованной в крупнейшем журнале русской эмиграции «Современные записки», – и если бы чудо перенесло меня снова в октябрь 1917 года, я бы и с теперешним моим опытом снова стал добровольцем». «Положительным началом, ради чего и поднималось оружие, – писал он там же, – была родина. Родина как идея – бесформенная, не завтрашний день ее, не “федеративная”, не “самодержавная” или “республиканская” или еще какая, а как не определимая ни одной формулой и не объемлемая ни одной формой. Та, за которую умирали на Калке, на Куликовом, под Полтавой, на Сенатской площади 14 декабря, в каторжной Сибири и во все времена на границах и внутри Державы российской – мужики и баре, монархисты и революционеры, благонадежные и Разины. С этим знаменем было легко умирать, и добровольцы это доказали, но победить было трудно».

Добровольческая армия формировалась генералом М. В. Алексеевым в Новочеркасске. Прапорщик Эфрон, едва появившись здесь и оглядевшись, составил и подал генералу «Записку», содержавшую проект ускорения процесса создания армии. Он предлагал формировать полки, батальоны, отряды, давая им названия крупных городов России. Таким образом, считал он, «создалась бы кровная связь со всей остальной Россией». План был принят, а Эфрон тут же отправлен в Москву – почти без средств – для добывания денег и упрочения необходимых связей.

Сведений об успехе или провале его плана не сохранилось.

Но в Москве Сергей действительно пробыл некоторое время инкогнито. И все же рискнул и появился-таки в одном не слишком ему знакомом доме – в Татьянин день. То был дом Татьяны Коншиной, с которой он познакомился прошлой осенью, незадолго до «октябрьской недели».

Сохранились ее воспоминания:

«Только сели за стол в уютной столовой, – звонок. Меня вызывают в переднюю. Стоит очень высокий человек в длинной дохе, с поднятым воротником, наполовину закрывающим лицо. Видны только огромные глаза. “Узнаете? Можно поздравить? Я всего на несколько дней в Москве”. Боже мой! Какая неожиданность, даже как будто таинственность…»

Этот вечер на всю жизнь запомнился имениннице, хотя больше она никогда уже не встречалась с Эфроном. Вечер не мог не запомниться и гостю – слишком многозначительным было стечение обстоятельств. Дело в том, что сидевшая за праздничным столом тетка Татьяны оказалась подругой молодости Лили Дурново – матери Сергея! Естественно, что она хорошо помнила красавицу Елизавету Петровну, из богатого дома бесповоротно ушедшую «в революцию». Много лет назад та самая тетушка Татьяны продала свое жемчужное ожерелье, чтобы народоволка Лиля на вырученные деньги могла уехать за границу, спасаясь от грозившего ей ареста. И вот ведь совпадение! Как раз сегодня имениннице был подарен фермуар от того самого ожерелья!

– И подумать только, – повторяла рассказчица, – через столько лет я рассказываю все это Лилечкину сыну! Какой случай!..

«Рассказ так сильно повлиял на гостя, – продолжает Коншина, – что он долго сидел молча и всё рассматривал фермуар.

– И эту вещь держала в руках моя мать…

Его, по-видимому, особенно поразило, что воспоминание о ней пришло, когда он этого совсем не ждал и в момент, когда он стоял перед решением важных для себя вопросов жизни. Он пробормотал что-то вроде: “Теперь, именно теперь!”

Он ушел. Никто не спросил, где он был эти два с половиной месяца, куда уезжает, что думает о происшедшем в октябре? Вопросы не предполагались. Сам же он об этом молчал. Оставались одни догадки. Юг? Белый? Красный? Никакой?

Что потянуло его, приехавшего, как он сказал, всего на несколько дней и, кажется, действительно инкогнито, в семью почти незнакомых сестер? Не магический ли магнит фермуара привел его? Неведомо. Пути неисповедимы… Сам он, по-видимому, воспринял рассказ тетушки как нечто мистическое, как протянутую к нему материнскую руку в такой решительный и значительный момент его жизни».

Сергей Эфрон оказался по-настоящему храбрым офицером.

В конце февраля 1918 года, когда Ростов-на-Дону был взят Красной армией, генерал Корнилов вывел добровольцев на Дон, в степи. План Корнилова состоял в том, чтобы, захватив Екатеринодар, отрезать от большевиков бакинскую и грозненскую нефть. На протяжении марта его армии, насчитывавшей всего три тысячи добровольцев, приходилось вести беспрерывные бои с численно превосходившим ее противником. Ветры, холода, снежная грязь были спутниками продвижения к Екатеринодару – недаром же впоследствии этот поход получил название Ледяного. Ряды добровольцев таяли на глазах.

«Не осталось и одной десятой тех, с которыми я вышел из Ростова, – писал Сергей Эфрон Волошиным в Крым уже из Новочеркасска. – Нам пришлось около семисот верст пройти пешком по такой грязи, о которой я не имел до сих пор понятия. Переходы делались громадные – до 65 верст в сутки. И все это я делал, и как делал! Спать приходилось по 3–4 ч. – не раздевались мы три месяца – шли в большевистском кольце – под постоянным артиллерийским обстрелом. За это время было 46 больших боев. У нас израсходовались патроны и снаряды, приходилось и их брать с бою у большевиков».

Наконец 1 апреля начался штурм Екатеринодара. Вскоре безнадежность положения стала ясна всем, кроме упрямого Корнилова. Но 4 апреля Корнилов был убит. И в тот же день Эфрон потерял своего ближайшего друга – того самого Сергея Гольцева, с которым он уезжал из Москвы. Взявший на себя командование армией генерал Деникин дал приказ об отступлении.

Чудом добравшись до Новочеркасска, Эфрон 12 мая сообщает в Коктебель: «Я жив и даже не ранен, – это невероятная удача, потому что от ядра Корниловской Армии почти ничего не осталось. ‹…› что делать? Куда идти? Неужели все жертвы принесены даром?»

Поразительно, но в тот самый день, когда Сергей смог написать это письмо, Марина, уже почти три месяца не имевшая известий от мужа, создает стихотворение, воплотившее все напряжение ее боли:

- Семь мечей пронзали сердце

- Богородицы над Сыном.

- Семь мечей пронзили сердце,

- А мое – семижды семь.

- Я не знаю, жив ли, нет ли

- Тот, кто мне дороже сердца,

- Тот, кто мне дороже Сына…

- Этой песней – утешаюсь.

- Если встретится – скажи.

Уцелевший в Ледяном походе Сергей чуть было не умер, заболев уже в Новочеркасске тифом. Но он верен себе: его дух ни на йоту не укрощен перенесенными испытаниями. Его надежды на успех Белого движения все еще не развеялись. Получив письма из Крыма, он возражает Волошину: «Не разделяю Вашего мрачного взгляда на будущее России. Сейчас намечается ее выздоровление и воссоединение, и в ближайшем будущем (два-три года) она будет снова великодержавной и необъятной…»

(В пророки Сергей Эфрон ни в молодости, ни в зрелые свои годы не годился. Он прекраснодушен, благороден и недальновиден, он рвется к активному участию в делах политических, но оценивать их трезво так и не научится. В конечном счете эти черты личности приведут его в застенки Лубянки. Ибо искренность, готовность к самопожертвованию, смелость, выносливость и даже героичность натуры – опасны, если ими не руководит трезвый и способный к критическому анализу разум. Не тут ли во многом исток всех революций: горячие эмоции, а то и безоглядная отвага, не руководимые выверенной мыслью?)

Выздоровев, Сергей приезжает в Коктебель к Волошиным.

Он пробудет в Крыму с начала июня до поздней осени. Тщетно пытается связаться с Москвой; его не покидает упрямая безрассудная надежда на то, что Марине с детьми все же удастся приехать в волошинский дом…

В Москве трудностей хватает с избытком, но еще шумит живая жизнь, это еще не чумной и страшный 1919-й.

Каждый день граждане с тревогой читают очередные листы бумаги, расклеенные на стенах домов: это декреты большевиков. В один из дней появился еще один – отпечатанный футуристами. Это поэтический текст Маяковского «Декрет по армии искусств». Еще в марте поэт устроил в Политехническом музее шумный вечер «Против всяческих королей». Мероприятие проведено явно «в пику»: незадолго до того в том же Политехническом музее увенчали лаврами «короля поэтов», не Маяковского, а Игоря Северянина. И даже на втором месте оказался не он, а Бальмонт!

Первого мая столица проснулась изукрашенной футуристическими и супрематическими полотнами. Мимо молящихся в Иверской часовне, что совсем рядом с Красной площадью (в тот день как раз случилась Страстная пятница), проносились грузовики с актерами и художниками.

Любопытное свидетельство оставила в своих мемуарах Маргарита Сабашникова. Правда, она вспоминает уже осенний праздник этого года – праздник первой годовщины Октябрьской революции. Она вышла тогда на прогулку вместе с Андреем Белым: «В тот сияющий октябрьский день Москва походила на древнерусскую сказку. Не только все дома были украшены красной материей – хотя население ходило в лохмотьях, не только повсюду висели гигантские плакаты известных художников в футуристическом стиле, но и сами дома, целыми улицами, были пестро расписаны. Обширная Красная площадь полна народу – как прежде бывало в Вербное воскресенье. Но теперь на лицах не было тупой безнадежности, как раньше при царском режиме. Несмотря на голод, народ в эти первые месяцы революции уверенно и радостно смотрел в будущее. Он верил в свободу и чувствовал себя хозяином страны. Как дети, как счастливый сказочный народ, восхищались люди праздничной пестротой улиц…»

И все это – рядом с домом в Борисоглебском переулке!

Поводов для ликования у Марины мало, но пока еще ее спасает спартанский жизнелюбивый характер.

Ей двадцать шесть лет. Запас ее душевных сил далек от исчерпания, хотя с каждым днем все отчетливее она ощущает себя в тяжком капкане бытовых проблем. Где кухарки, экономки, бонны, среди которых она вырастала? Найти просто няню – уже без всяких «рекомендаций» – почти неразрешимая задача. Ежедневная необходимость добывания молока для младшей дочери разрастается до безысходности. И когда Лиля Эфрон, уезжая на лето в подмосковное Быково (где, по ее сведениям, условия жизни пока еще оставались сносными), предлагает взять с собой Ирину, Марина соглашается не раздумывая.

Аля и Ирина. 1919 г.

После отъезда младшей дочери мать особенно сближается со старшей. Але шесть лет, но с самого ее рождения Марина воспитывает девочку крайне требовательно. В этом она повторяет собственную мать – но только в этом! Душевно она близка и сердечна с дочерью и рано начинает говорить с ней почти как с наперсницей. С маленькой Алей всерьез обсуждаются даже темы любви! В тетрадях Марины записан диалог, относящийся к ноябрю 1918 года:

«– Аля, если люди друг другу очень нравятся – и все-таки не целуются – что это?

– По-моему, нелюбовь!

– Нет, они очень друг другу нравятся…

– Тогда они похожи на меня.

– Какие же они?

– Неразгадочные».

Аля-Ариадна наизусть знает множество стихов и под присмотром матери неукоснительно ведет дневник – пишет свою обязательную страничку в день!

Ирина и Аля. Москва. 1919 г.

Дневник этот свидетельствует, что дочь Цветаевой действительно была вундеркиндом, причем в редкой области: литературного слова. Когда потом – уже в преклонных годах – она вставляла в свои мемуары отрывки из этих давних записей, не все верили в их подлинность; легче было думать, что либо записи тогда же редактировала мать, либо их поправляла взрослая Ариадна Сергеевна. «Ну да, – говорила она мне года за два до смерти (я готовила тогда к публикации ее мемуары, опубликованные затем в журнале “Звезда”), – ребенок-вундеркинд, если он скрипач или певец, обнаруживает свои таланты на глазах присутствующих, тут ничего не возразишь… Литературное дело – другого сорта. Может быть, потом, когда возьмут в руки мои тетрадки тех лет…»

Кроме прозаических записей Аля пишет и стихи. И Марина включит их в один из своих сборников, вышедших в свет в Берлине. А Райнер Мария Рильке, немного знающий русский язык, восхитится, по крайней мере, одной строкой маленькой Али: «Марина, спасибо за мир!»

Марина как воспитатель неотступно строга. Но у нее есть свой особый крен: воспитание героического начала. Героика! Одно из высших качеств, какие Марина ценит в людях – и в самой себе. И девочка учится преодолевать себя, свои желания, страхи, страдания! На вопросы знакомых – не голодна ли она, Аля всегда отвечает с твердостью: «Нет!» И только в гостях, если нет рядом матери и вместо ненужных вопросов перед ней ставят миску с манной кашей, – она жадно ест, торопясь, захлебываясь, забыв обо всем на свете. А доев, робко просит тоненьким голоском: «Еще, пожалуйста!»

Один из уроков «героического» Аля тогда же записала в своей тетрадке и озаглавила: «Подвиг».

«Я записывала что-то в этой тетрадке и вдруг услыхала голос Марины: “Аля, Аля, иди скорей сюда!” Я иду к ней и вижу – на кухонной тряпке лежит мокрый червяк. А я больше всего боюсь червяков. Она сказала: “Аля, если ты меня любишь, ты должна поднять этого червя”. Я говорю: “Я же люблю Вас всей душой”. А Марина говорит: “Докажи это на деле!” Я сижу перед червем на корточках и все время думаю: взять его или нет. И вдруг вижу, что у него есть мокрый селедочный хвост. Говорю: “Марина, можно я его возьму за селедочный хвост?” А она отвечает: “Бери его, где хочешь. Если ты его подымешь, ты будешь героиня, и потом я скажу тебе одну вещь”.

Сначала я ничем не ободрялась, но потом взяла его за хвост и приподняла, а Марина говорила: “Вот молодец, молодец, клади его сюда на стол, вот так. Клади его сюда, только не на меня!” (Потому что Марина тоже очень боится червяков.) Я кладу его на стол и говорю: “Теперь Вы правда поверили, что я Вас люблю?” – “Да, теперь я это знаю. Аля, ведь это был не червяк, а внутренность от пайковой селедки. Это было испытание”. Я обиделась и говорю: “Марина, я Вам тоже скажу правду. Чтоб не взять червя, я готова была сказать, что я Вас ненавижу”».

На самом деле Аля обожает, почти боготворит мать. И Марина отвечает ей горячей взаимностью. Вдвоем они ходят по унылым, пустынным бульварам – это называется «продовольственные мытарства». Но случается и другое.

Этим летом они посещают и кинематограф. Сильнейшее впечатление производит на них американский фильм о Жанне д'Арк. Героиня внешне напоминает юную Марину: круглолицая, с ясными глазами и сложением мальчика, со смущенно-гордой повадкой. Цветаева записала, вернувшись домой: «Когда – в 1-й картине – Иоанна с знаменем в руке входила вслед за Королем в Реймский собор – и все знамена кланялись, я плакала. Когда зажгли свет, у меня все лицо было в слезах… Иоанна д’Арк – вот мой дом и мое дело в мире, “все остальное – ничто!”»

Еще в апреле 1918-го она написала цикл «Андрей Шенье» – с этой строфой:

- Андрей Шенье взошел на эшафот.

- А я живу – и это страшный грех.

- Есть времена – желанные – для всех.

- И не певец, кто в порохе – поет…

Июльским днем того же года мать с дочерью стояли на какой-то площади под моросящим дождем, когда вдруг услышали петушиный крик мальчишки-газетчика:

– Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

«Смотрю на людей… тоже (то же!) слышащих, – записывает Марина вечером в дневнике. – Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза – куда? Да так, в пустоту. А может, трамвай выколдовывают.

Тогда я Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил – знает): “Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души!”

И Алин тщательный, с глубоким поклоном, троекратный крест. (Сопутствующая мысль: “Жаль, что не мальчик. Сняла бы шляпу“)»

Отметим это «помолись!». Молитвы давно уже в неукоснительном обиходе цветаевского дома. Ежевечерне Марина и Аля молятся о здравии ближних и дальних; бывают в церкви, ставят свечи «перед оскорбленным Богом», как называет это Цветаева, чтут праздники церковного календаря… Одна из Алиных молитв зафиксирована в записной книжке Марины: «Спаси, Господи, и помилуй: Марину, Сережу, Ирину, Любу, Асю, Андрюшу, офицеров и не офицеров, русских и не русских, французских и не французских, раненых и не раненых, здоровых и нездоровых, – всех знакомых и незнакомых».

В конце лета – 30 августа – стук в дверь цветаевской квартиры… За дверью стоял незнакомый человек в папахе, с лицом, потемневшим от южного загара.

– Вы – Марина Ивановна Цветаева?

– Я.

– Ленин убит!

– О!!

– Як вам с Дону…

Так наконец дошла до Марины весть о том, что муж ее жив. Остался в живых и вождь пролетарской революции – в тот день, когда Фанни Каплан стреляла в него на заводском митинге.

В ответ на это покушение Советская республика объявила красный террор.

Глава 19

Стенька Разин

В сентябре московская газета «Вечерние известия» сообщила гражданам о формировании Президиумом Московского Совета специального поезда, который должен был привезти в Москву хлеб из Тамбовской губернии. Весь собранный хлеб, говорилось в сообщении, «пойдет на обеспечение классового пайка рабочих города Москвы».

«Классовый паек» был не для Цветаевой. Голод уже становился реальностью. И Марина отважилась предпринять поездку в деревню, чтобы запастись на осень и зиму хоть какими-то продуктами. Кто-то помог ей достать пропуск для проезда по железной дороге. Возможно, это была Маргарита Сабашникова, потому что на липовом командировочном удостоверении, выданном Марине, значилась печать отдела изобразительного искусства Наркомпроса; гражданка Цветаева, сказано было там, едет изучать кустарные крестьянские вышивки Тамбовской губернии.

Марина везет с собой мыло, спички и десять аршин красивого розового ситца. Вся надежда не на деньги – они давно обесценились, – а на прямой товарный обмен.

Уже выехав из Москвы, в поезде, она трагически уясняет себе, что люди, с которыми ей присоветовали ехать вместе, – ни больше ни меньше как реквизиционный красноармейский «продотряд»! И едут они в соответствии с большевистской программой насильственного изъятия продовольственных «излишков» у крестьян.

Сердце Марины холодеет. Но изменить уже ничего нельзя!

На станции Усмань, в чайной, где они обосновываются, Марина оказывается в окружении людей, обвешанных пулеметными лентами и наганами; красноармейцы косо поглядывают на стриженую «барышню» (Марина все еще выглядит моложе своих лет).

Под понуканье хозяйки чайной по утрам она моет посуду накрывает стол, помогает на кухне; глотая слезы, моет пол.

– Еще лужу подотрите! Да не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера?

Ночью Марина спит на голом полу. А потом идет в деревню. Это тридцать верст пешком по скошенному полю – с корзинами!

Как в Москве с продажей вещей на Смоленском рынке и на Сухаревке, так и теперь с обменом в деревнях – поначалу у нее ничего не получается.

«Нет, нет, ничего нету, и продавать – не продаем и менять – не меняем. Что было – то товарищи отобрали. Дай Бог самим живу остаться.

– Да я же не даром беру и не советскими платить буду. У меня спички, мыло, ситец…

Ситец! Магическое слово! Первая (после змея!) страсть праматери Евы! Загорание глаз, прояснение лбов, тяготение рук. Даже прабабки не отстают, брызги беззубых уст: “ситчику бы! на саван!”

И вот я в удушающем кольце: бабок, прабабок, девок, молодок, подружек, внучек, на коленях перед корзинкой – роюсь. Корзинка крохотная – и вся налицо.

– А мыло духовитое? А простого не будет? А спички почем? А ситец-то ноский будет? Манька, а Манька, тебе бы на кофту! А сколько аршин, ты говоришь? Десять? А восьми-то нету!

Щупанье, нюханье, дерганье, глаженье, того и гляди – на зуб возьмут. И вдруг одна прорывается:

– Цвет-то! Цвет-то! Аккурат как Катька на прошлой неделе на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. Ластик – а как шелк! Таковыми сборочками складными… Маманька, а маманька, взять, что ль? Почем, купчиха, за аршин кладешь?

– Я на деньги не продаю.

– Не продае-ешь? Как же эт так – не продаешь?

– А так, вы же сами знаете, что деньги ничего не стоют. ‹…›

– Чего ж тебе надо-то?

– Пшена, сала.

– Са-ала? Нет, сала у нас не будет. Какое у нас сало! Сами все всухомятку жрем. Вот медку не хочешь ли?..»

Вернувшись в чайную, Марина еще успевает поздней ночью, при свете луны, потихоньку от всех писать в свою неизменную тетрадочку. Десять лет спустя из этих записей составится очерк «Вольный проезд». В нем – не поздняя реконструкция памяти, а документальное свидетельство тех дней – из той самой тетрадочки, где и живые сценки, и любовно зафиксированный говор деревенских баб, и разговоры красноармейцев, их споры о мужиках, о Боге, о евреях…

Среди прочего Марина запишет в тетрадку собственное ощущение полнейшей отъединенности, отчужденности от всех – кроме тех самых своенравных деревенских бабенок. «Всячески пария… грошовые чулки, нет бриллиантов, для начальника отряда – буржуйка, для красноармейцев – гордая барышня, из бывших. Роднее всех – бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастие к янтарю и пестрым юбкам и одинаковая доброта: как колыбель…»

В один из дней в чайной появляется молодой парень с круглым веснушчатым лицом; васильковыми глазами и белокуростью он напоминает Марине Сергея Есенина, а всей же статью и сутью… Стеньку Разина. Того самого, разудалого, себя не знающего, каким он явился в цветаевских стихах прошлой весны.

Выясняется, что парень страстно любит Москву и звон московских колоколов. Для Марины – это уже родство! («И любила же, любила же я первый звон – / Как монашки потекут к обедне…») И вот на крылечке чайной, оставшись вдвоем, парень доверчиво рассказывает свою жизнь, ничего не скрывая: и про солдатские подвиги на войне (два Георгия, спасение полкового знамени), и про участие в ограблении одесского банка. И еще – о своем отце, и еще – о граде Китеже. А Марина читает ему свои стихи – не обнаруживая, правда, авторство. Стихи о той же Москве и о царевиче, и даже свое яростное: «Кровных коней запрягайте в дровни…». И «Царю на Пасху»!

Красноармейцу стихи ужасно нравятся. Настолько, что крупными печатными буквами Марина переписывает их «Стеньке» – на память. На память дарит и книжечку о Москве, которую возила с собой. И перстень – да не какой-нибудь, а с двуглавым орлом! И будто нет никакой вражды, никакого необоримого классового «между», наоборот: сердечная теплота, доверие, сочувствие, ощущение братства…

Если бы не помощь «Стеньки» и его товарищей на вокзале в день отъезда из Усмани – не уехать бы Марине с ее корзинами обратно в Москву! Ей просто было бы не втиснуться в битком набитые вагоны…

К концу 1918 года сюжет лирических отношений с Никодимом Плуцер-Сарна меняется. В записях Цветаевой сохранилось несколько отрывков писем, адресат которых, скорее всего, Никодим. Однако в текстах ни разу не названо имя, и осторожные издатели «Записных книжек» совсем отказались от их атрибуции.

И все же хотя бы часть этих текстов должна здесь прозвучать. Они косвенно комментируют сближение Марины осенью 1918 года с «комедиантами».

Итак, из записной книжки (черновик письма?) лета 1918 года: «Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью, живая только Вами, вхожу, наконец, к Вам в дом – я всем существом в праве на Вас. Можно оспаривать право человека на хлеб, нельзя оспаривать право человека на воздух. Я Вами дышу, я только Вами дышу. Отсюда мое оскорбление.

Вам жарко, Вы раздражены, Вы измучены, кто-то звонит, Вы лениво подходите к двери – “Ах, это Вы!” И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью… – да восхищайтесь же мной, я так хорош!

Вам нет дела до меня, до моей души, три дня – бездна, что было? Вам все равно. Вам жарко. Вы говорите: “Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю”.

То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа. ‹…› Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи – чтобы, когда я вхожу, человек радовался…»

Осень 1918 года: «…Господи Боже мой, знайте одно: всегда, в любую минуту я о Вас думаю. Когда Вам захочется обо мне подумать, знайте, что Вы думаете в ответ. Это ныло у меня два года, а теперь воет…»

Наконец, текст, имеющий точную дату – 2 октября 1918-го: «Пишу Вам это письмо с наслаждением, не доходящим, однако, до сладострастия, ибо сладострастие – умопомрачение, а я вполне трезва.

Я Вас больше не люблю.

Ничего не случилось, – жизнь случилась. Я не думаю о Вас ни утром, просыпаясь, ни ночью, засыпая, ни на улице, ни под музыку, – никогда.

Если бы Вы полюбили другую женщину, я бы улыбнулась – с высокомерным удивлением – и задумалась – с любопытством – о Вас и о ней.

Я – aus dem Spiel[6]. ‹…›

Вы первый перестали любить меня. Если бы этого не случилось, я бы до сих пор Вас любила, ибо я люблю до самой последней возможности.

Сначала Вы приходили в 4 часа, потом в 5 часов, потом в 6 часов, потом в восьмом, потом совсем перестали. ‹…›

Пишу Вам без горечи – и без наслаждения, Вы все-таки лучший знаток во мне, чем кто-либо, я просто рассказываю Вам как знатоку и ценителю – и я думаю, что Вы по старой привычке похвалите меня за точность чувствования и передачи».

Глава 20

Последний форт

Поздней осенью 1918 года все же приходится поступать на службу. Сделать этот шаг уговаривает Марину все тот же кротчайший и бескорыстнейший постоялец – Бернгард Закс. Он же находит и место службы.

Теперь Вера Эфрон берет к себе маленькую Ирину. Марина расстается с девочкой на этот раз гораздо тяжелее. В ее дневнике: «14-го ноября, в 11 часов вечера – в мракобесной, тусклой, кишащей кастрюлями и тряпками столовой, на полу, в тигровой шубе, осыпая слезами соболий воротник, – прощаюсь с Ириной.

Ирина, удивленно любуясь на слезы, играет завитком моих волос. Аля рядом, как статуя восторженного горя.

Особняк Соллогубов на Поварской улице

Потом – поездка на санках. Я запряжена, Аля толкает сзади – темно – бубенцы звенят – боюсь автомобиля…»

Накануне этого дня Цветаева впервые пришла в Информационный отдел Народного комиссариата по делам национальностей.

Он разместился на Поварской улице в бывшем особняке графа Соллогуба, известном всей Москве как «дом Ростовых», – то есть дом, описанный Львом Толстым в «Войне и мире». Это обстоятельство греет сердце Марины, старающейся не вспоминать другое: что совсем недавно отсюда выехала устрашающая «Чрезвычайка» – Чека.

К счастью, место службы – в двух шагах от Борисоглебского переулка.

Занятие в Комиссариате ей поручено странное: составлять архив газетных статей, подклеивая их на карточки и аннотируя. Рабочее место – в зале с розовыми стенами и мраморными нишами окон. Две огромные занавешенные люстры свисают с потолка.

Газеты, которые ей теперь нужно читать по долгу службы, переполнены известиями о ходе Гражданской войны. «Ворох папок. Есть в простыню, есть в строчку. Выискиваю про белогвардейцев. Перо скрипит… – Так вспоминала она эти месяцы в автобиографической прозе “Мои службы”. – Под локтем – Мамонтов, на коленях – Деникин, у сердца – Колчак. – Здравствуй, моя “белогвардейская сволочь”! Строчу со страстью».

Она не знает, что ее муж в это время уже продвигается к Москве с частями Мамонтова. Не дождавшись приезда жены и детей в Крым, он снова ушел воевать в начале октября, но известий о нем у Марины давно нет…

Отдел, где она служит, называется «Русский стол», а есть еще столы эстонский, латышский, финляндский, польский, бессарабский… Полагается приходить к десяти утра, но на опоздания здесь смотрят сквозь пальцы. И Марина успевает до прихода на работу отстоять в нескольких очередях: «за молоком на Кудринской, за воблой на Поварской, за конопляным на Арбате», еще где-то – за солью. Иногда она и совсем не появляется на рабочем месте, и ничего – сходит с рук.

Ей приходится привыкать к тому, что обращаются к ней теперь – «товарищ». Сначала с неприязнью, потом с любопытством она вглядывается в своих сослуживцев. Одни вызывают ее брезгливую иронию, другие – сочувствие. Среди последних юная девушка с землисто-серым лицом, не снимающая траура по своему жениху, расстрелянному большевиками, и молодой парень – волжанин, богатырь, робкий и вечно голодный. Но Марина – самая неблагополучная из всех. В обед, когда другие идут в столовую поглощать котлеты из конины, она остается в своей зале – пьет чай из какой-то коры с сахарином: конина ей не по карману. Она и одета хуже всех: ходит в мужской фуфайке мышиного цвета и в башмаках, подвязанных веревками.

Осенью 1918 года она записала сама о себе в своей тетрадке: «Я абсолютно declassee[7]. По внешнему виду – кто я? 6 ч. утра. Зеленое, в три пелерины, пальто, стянутое широченным нелакированным ремнем (городских училищ). Темно-зеленая, самодельная, вроде клобука, шапочка, короткие волосы.

Из-под плаща – ноги в серых безобразных рыночных чулках и грубых, часто нечищеных (не успела!) башмаках. На лице – веселье.

Я не дворянка (ни гонора, ни горечи), и не благоразумная хозяйка (слишком веселюсь), и не простонародье… и не богема (страдаю от нечищеных башмаков, грубости их радуюсь, – будут носиться!).

Я действительно, абсолютно, до мозга костей – вне сословия, профессии, ранга. – За царем – цари, за нищим – нищие, за мной – пустота».

Ей приходится самой тащить на саночках домой два пуда мерзлой полугнилой картошки, которую выдали в Наркомате сотрудникам; нет никого, кто помог бы ей в этих тяготах. Но еще и потому ей не предлагают помочь, что на людях она всегда смеется: так проявляет себя цветаевская гордыня. Гордыня особая: она крепко держится на основаниях, которые многим показались бы совсем странными. «Самое главное, – записала сама для себя Цветаева в дневнике, – с первой секунды Революции понять: всё пропало! Тогда – всё легко».

Сахарин, и «товарищ», и очереди, которые приходится теперь чуть не ежедневно выстаивать, – все это в ее глазах не сама жизнь, только ее оболочка. Подлинная жизнь скрыта от посторонних глаз. Но она-то и помогает пересиливать внешние беды.

Справа и слева окруженная газетными вырезками, Марина неотступно поглощена своим делом. Она обдумывает очередную сцену пьесы, в ее ушах звучат строки, строфы, рифмы. Заветная тетрадка всегда при ней, заполненная множеством вариантов, и именно тут бьется пульс ее жизни – той, которую она переживает по-настоящему, всерьез!

Это ее защита от кошмаров внешней жизни, она сама об этом писала:

- Мое убежище от диких орд,

- Мой щит и панцирь, мой последний форт

- От злобы добрых и от злобы злых –

- Ты – в самых ребрах мне засевший стих!

В зале «дома Ростовых», где она сидит, ничего не осталось от прежнего убранства, кроме розовых стен. Подняв голову от стола, еще можно увидеть сквозь стекла окон белую колоннаду флигелей особняка. А что же там – в ее тетради?

«Очаровательный розовый будуар XVIII века. На туалете, у овального зеркала с амурами и голубками, – шкатулки, флаконы, пудреницы, баночки румян. На полу, прислоненная к розовой кушетке, гитара с розовыми лентами. Розы на потолке, розы на ковре, розы – гроздьями – в вазах, розы – гирляндами – на стенах, розы – везде, розы – повсюду. Сплошная роза. – На столике два бокала шампанского, в одном – недопитом – роза.

Вечер. Горят свечи. Маркиза д’Эспарбэс и герцог Лозэн играют в шахматы…»

Это «Фортуна» – уже вторая пьеса, написанная Мариной на казенной службе. Действие разворачивается во Франции конца XVIII века, герои исторически реальны, как и антураж, их окружающий. Вымышлены только акценты, но во все времена автор имел на это право. С наслаждением отодвинув газеты, Марина погружалась в тот мир, в котором наконец можно было дышать. Она населяла его интересными ей персонажами, помещала в необычные обстоятельства – и жила в нем. Этот мир был ей стократ интереснее всего, о чем рядом горячо толковали сослуживцы.

Шесть пьес написаны Цветаевой в 1918–1919 годах – одна за другой! Точнее, шесть она завершила, а задуманы и начаты были и еще несколько.

И ни в одной – ни слова о современности. Во всех действие отнесено к давним временам и дальним странам. Любимейший цветаевский герой – пленительно изысканный XVIII век, с его будуарами и камзолами, шпагами и королевами. Царит и побеждает тут пафос благородства и бескорыстия; герои с наслаждением ведут словесные дуэли, клянутся в любви, превозносят любовь, проклинают любовь…

Пряталась ли она тем самым от времени? О нет, скорее воевала с ним – на свой лад! В чистой ненависти жить нельзя – и неплодотворно, и саморазрушительно. Но ей, к счастью, дан был дар художника, и он вытаскивал ее из самых тяжких ситуаций.

В пьесах, написанных в «красной Москве», ни слова о реалиях внешнего мира – и все же мощный заряд бунта пронизывает чуть ли не каждую реплику и поворот сюжета. Потому что рождались они посреди примитива лозунгов, посреди агрессивного невежества, даже не подозревавшего о ценностях самой жизни – как и о подлинной свободе! На первый взгляд, все эти пьесы – о любви. Но в революционной России и тема любви зазвучала чуть ли не бунтарским синонимом самой жизни, загнанной в подполье! Декорации XVIII века наилучшим образом обрамляли картину того времени, когда торжествовала жизнь, еще не обкорнанная декретами и запретами. Жизнь во всей ее полноте, Жизнь (Марина пишет с некоторых пор это слово с большой буквы), включающая то, без чего человек не может быть счастлив: Любовь, Подвиг, Благородство.

Это ее способ выживания и противостояния.

И так спасается не одна Марина. Ее старший друг Бальмонт в это же время увлеченно занят мексиканской культурой, переводом Кальдерона, старым испанским театром вообще, читает Послания апостолов и драмы Стриндберга, занимается древнеегипетским языком…

Она продолжает писать и стихи – шутливые, горькие – самой разной тональности, в том числе и открыто гражданственные. Сборник «Лебединый стан» разрастается. Многие стихи из него в начале двадцатых годов будут любовно перепечатывать эмигрантские русские газеты и журналы во Франции и в Югославии, в Турции и в Польше – всюду, где оказались в ту пору уцелевшие остатки Белой армии. Вот одно из стихотворений:

- Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет.

- И вот потомки, вспомнив старину:

- – Где были вы? – Вопрос как громом грянет,

- Ответ как громом грянет: – На Дону!

- – Что делали? – Да принимали муки,

- Потом устали и легли на сон.

- И в словаре задумчивые внуки

- За словом: долг напишут слово: Дон.

Виктория Швейцер справедливо отметила эту уникальную цветаевскую особенность (речь шла как раз о революционных годах): «Кажется, она живет несколько жизней: собственную московскую, ту, на Дону, за которой следит то с надеждой, то с отчаянием, и эту “шальную”, где живые студийцы смешались с романтикой и героикой XVIII века. Вобрав в себя все это, поэт пишет в стихах и прозе, – и каждый раз это другая Цветаева».

Только последнюю фразу слегка поправим. То-то и феноменально, что каждый раз это была та же Цветаева, с теми же страстями и пристрастиями…

Мир ее души вмещал великое множество граней…

А с «живыми студийцами» – актерами Второй и Третьей студий Художественного театра – Марину свел тот же Павел Антокольский. Он с энтузиазмом водил ее на репетиции и спектакли, а так как студии находились неподалеку от Борисоглебского переулка, то вскоре цветаевская квартира стала своим домом для многих студийцев.

Они полюбили здесь бывать, хотя хозяйка не могла их угостить ничем, кроме неизменного дружелюбия и стихов; наоборот, актеры сами рады были принести пирожок для маленькой Али.

В теплое время года любимым времяпрепровождением были беседы на плоской крыше дома – гости вылезали туда прямо из окна Сережиной комнаты, которая так и была прозвана – «чердачной». Антокольский вспоминал: «С первого взгляда эта тесная мансарда показалась мне чем-то вроде каюты на старом паруснике, ныряющем вне времени, вне географических координат где-то в мировом океане. Хозяйка и ее необычный облик усиливали это впечатление. Несмотря на мебель, так много повидавшую на своем веку в московском особняке, несмотря на окружавший нас густой быт времен военного коммунизма, ощущение каюты было очень явственным, так что над крышей мерещился надутый парус и сквозь воображаемые, плохо задраенные иллюминаторы к нам проникали брызги летящего времени».

Трое студийцев, помимо Антокольского, стали особенно частыми гостями квартиры в Борисоглебском – и всех троих мы встретим на страницах «Повести о Сонечке», написанной почти двадцать лет спустя.

Трое, то есть: Юрий Завадский, Владимир Алексеев и Софья Голлидэй…

Красавцу Завадскому увлеченная им Марина посвятила поэтический цикл «Комедьянт» (двадцать пять стихотворений!), Софье Голлидэй – одиннадцать изящно стилизованных, песенно-балладных («Стихи к Сонечке»). Оставят свой след в ее творчестве и другие театральные деятели, встреченные в тех же студиях: Алексей Стахович, князь Сергей Волконский, Вахтанг Мчеделов, Евгений Вахтангов…

С актерами-студийцами она встречала Новый 1919 год, в ее борисоглебском жилище постоянно толпится театральный люд… Но чувство заброшенности посещает ее снова и снова. Много друзей никогда не могут заменить одного, заботливого и близкого сердцу.

Юрий Завадский

Легкомыслием молодости, откровенным кокетством и озорством искрится цикл изящнейших стихов «Комедьянт». Кажется, все чувства здесь – не всерьез, все признания – не больше чем игра. Хотя грань зыбка: «легкая любовь» никогда Марине не давалась. Но как же прелестно умела она шутить в самый разгар непростой ситуации! Такой веселости позже уже не встретить в ее стихах – не потому ли, что она безвозвратно ушла из ее жизни?

Некогда трубадуры воспевали красоту своих дам, тут же женщина-поэт щедро поет хвалу красоте кавалера:

- Вы столь забывчивы, сколь незабвенны.

- – Ах, вы похожи на улыбку Вашу! –

- Сказать еще? – Златого утра краше!

- Сказать еще? – Один во всей вселенной!

- Самой Любви младой военнопленный,

- Рукой Челлини ваянная чаша…

И еще и еще – со всей цветаевской щедростью и даже перебором. Но как странно! И в этих стихах, и особенно в «Повести о Сонечке», воскрешающей то время, преобладает явная снисходительность к актеру-красавцу – и беспощадная усмешка Цветаевой над собой. То была, в самом деле, странная влюбленность. Любование смешалось в ней если не с презрением, так с крепчайшей иронией:

- Посмейтесь! Пусть нынешней ночью приснятся

- Мне впадины чуть улыбнувшихся щек.

- Но даром – не надо! Давайте меняться:

- Червонец за грошик: смешок – за стишок!

(Каково было Юрию Завадскому, ставшему в советские годы знаменитым театральным режиссером, оказаться вдруг, после публикации «Повести о Сонечке» в журнале «Новый мир» – 1972 и 1976 годы – под биноклями интеллигентного бомонда в облике… очаровательного ничтожества!)

В повести назван блистательный красавец Ю. 3. и сказано о нем ядовито: «…Не гадкий. Только – слабый. Бесстрастный. С ни одной страстью, кроме тщеславия, так обильно – и обидно – питаемой его красотой». При всем том легко воспламеняющееся сердце молодой Марины было тогда встревожено не на шутку. Если настоящая буря так и не разразилась, то, скорее всего, потому, что красавец слишком был занят собой, своим премьерством в театре, и в любовной сфере способен был только на игру. Отношения их, никуда особенно, кажется, не зашедшие, отражены в лаконичной сценке «Повести»: «… нам с Ю. 3. наедине было просто скучно… Он перетрагивал на моем столе какие-то маленькие вещи, спрашивал про портреты… Так и сидели, неизвестно что высиживая, высиживая единственную минуту прощания, когда я, проводив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую голову, – да ничего, только взгляд: – да? – нет – может быть, да? – пока еще – нет – и двойная улыбка: его – восторженного изумления, моя – нелегкого торжества».

«Каменный Ангел» – само название этой цветаевской пьесы, завершенной летом 1919 года, вобрало в себя характеристику героя этого увлечения Марины. И то была уже не первая пьеса с ролью для каменного красавца. Первой была «Метель» (еще в декабре 1918-го Марина прочла ее студийцам-вахтанговцам); второй стала «Фортуна», далее последовали «Приключение» и «Феникс» – о Джакомо Казанове… И в каждой были блестящие роли все для того же Ю. 3.! Нет сомнения, автор надеялся увидеть свои творения на театральных подмостках. Увы! Все надежды были эфемерны в том страшном году…

Давнее знакомство с режиссером Вахтангом Мчеделовым, который вел Вторую студию, этой зимой переходит в дружбу. Маленький, неказистый Мчеделов относится к Марине с глубочайшим пиететом, страстно любит ее стихи. Он водит ее на свои спектакли, знакомит с интересными людьми.

На одном из спектаклей Цветаева влюбляется в замечательного старика Алексея Александровича Стаховича. Бывший светский лев и адъютант великого князя, Стахович увлекся еще в 1907 году театром – и предпочел его блестящей карьере гвардейца. Одно это в глазах Марины вызывало восхищение. После спектакля Мчеделов ведет ее за кулисы – знакомиться с необычным актером.

Вахтанг Мчеделов

Стахович просит прочесть ему какие-нибудь стихи, – оказывается, он о них давно знает. Вечером Марина записывает эту сцену в дневник:

«– Но я так плохо читаю… Как все поэты… Я никогда не решусь…

(Хорошо читаю – как все поэты – и всегда решаюсь.)

– Такая Шарлотта Кордэ? Я никогда бы не заподозрил Вас в робости!

И я, облегченно (словесная игра! То, в чем не собьют!):