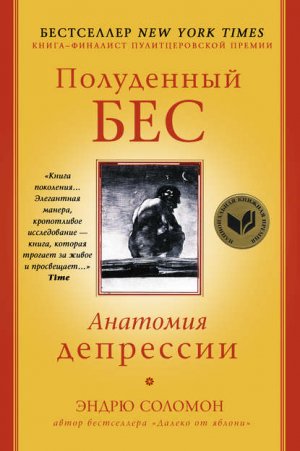

Полуденный бес. Анатомия депрессии Соломон Эндрю

Читать бесплатно другие книги:

Новая жизнь – так ли она хороша? Есть ли в ней место свободе?Глории пришлось поменять имя и цвет вол...

Украинский журналист Максим Зверев во время гражданской войны в Украине становится командиром диверс...

Приключения Стеньки - это книга о самой жизни, посаженая на оболочку приключенческой саги. Ну не зна...

Это третья часть трилогии "В танце на гвоздях", которая называется - "Путь счастья".Она написана от ...

О чем может рассказать Небесный ствол на Земной ветви? О вашей судьбе! Книга содержит четыре раздела...

Тётушка Марджери, для которой нет звука приятнее, чем звук собственного голоса; миссис Поппеджей, вы...