Дочь часовых дел мастера Мортон Кейт

Читать бесплатно другие книги:

Харлан Кобен – первый в списке десяти лучших детективных писателей Америки по версии «New York Times...

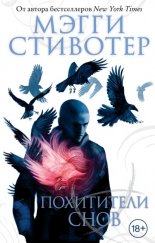

Продолжение культовой книги «Воронята», лауреата престижной премии Michael L. Printz, которая вручае...

Освободитесь от энергетических травм и хронических проблем со здоровьем с помощью новаторских техник...

Особое издание по просьбам читателей.Полный цикл заметок порно-актёра о секретах качественного минет...

Не надо было трогать дуб! Тогда бы ничего страшного и не случилось. А когда тронули, тут и началось....

Человек беззащитен при атаке с неба, будь то божья кара или бомба. Тело человека – хрупкое и подлежи...