Непосредственный человек Руссо Ричард

Вот они торчат на моем крыльце и эдак пялятся на меня, понял? Я никогда их в глаза не видел и не могу отличить от любой паршивой банды, но я был вежлив до крайности. Объяснил им свой принцип: незнакомым денег не даю, будь они негры-гиганты или кто хочешь. Сказал, мне газету носит Рашид, а есть у него брат или нет, об этом я понятия нахрен не имею. И еще раз: я вам не телепат. Говорю им: если Рашид свалился с мононуклеозом, как они утверждают, мне очень жаль. Рашид мне нравится. Приятный, вежливый негритос. Таких мало. Он не имеет обыкновения нагло глядеть на белых. Когда он поправится, пусть зайдет ко мне в любое время, и я заплачу ему, сколько должен. Но я не раздаю деньги неграм-гигантам, которых вижу впервые в жизни, и на этом точка. Очень жаль, но так, и только так. И мне плевать, пусть у них при себе записная книжка Рашида. Может, они забрали ее с его трупа, откуда мне знать. Приятные, вежливые негритосы то и дело получают заточку в бок. Не верите мне, смотрите новости. Вон они выходят гуськом из церкви, разодетые с ног до головы, и желают знать, почему какой-то негритянский паренек был застрелен при переходе улицы, когда он был лучшим учеником и пел в церковном хоре. Как будто мы, все прочие, можем дать объяснение тому, что приключается с этими людьми. И все же они правы. Именно вежливые и получают каждый раз пулю в голову. Это-то я знаю. Это я установил.

Полдевятого. Я проспал ночь напролет, предсказание Фила Уотсона сбылось. Чувствую я себя уже не столь великолепно, как в разгар победоносного баскетбола на ослах или когда пришло известие, что анализ крови отрицательный. Опухоли нет. Действие болеутоляющих закончилось, но в кармане у меня рецепт на «Тайленол». В больнице я отказался от лекарства и теперь сожалею об этом, слушая рассказ Анджело о том, как он попал в тюрьму и как за него внесла залог моя жена, которая теперь везет нас всех троих в Аллегени-Уэллс. Как только доберусь домой, закину таблетку в рот и поищу Оккама, куда-то он удрал. Надо было слушать Пола Рурка, он же говорил, что видел пса в соседнем саду, а я пропустил мимо ушей. Как он выбрался из дому, загадка. Думаю, какой-нибудь журналист, не поверив, что меня нет дома, и видя, что дверь не заперта, приоткрыл ее и окликнул меня. Очень надеюсь, что ему как следует ткнули мордой в пах.

Еще одна загадка: почему залог за Анджело пришлось внести из наших денег. Подозреваю, у него бы хватило на это сбережений, но он слишком упрям, чтобы так расходовать свои средства. Дома ему одиноко, а в предварительном заключении есть с кем пообщаться. Хотя он вышел в отставку почти десять лет назад, он все еще знаком с половиной копов в Филадельфии. Нечто вроде слета однокурсников. А теперь, выходит, он будет жить с нами вплоть до суда, который состоится летом. Лили успела ему внушить, что наш сельский образ жизни весьма отличается от привычного ему в Филли. Очень мало кто стучится к нам в дверь в Аллегени-Уэллс, но если кто придет, стрелять в него не надо. Ни в кого.

— Но они же на меня давили! — гнул свое Анджело. — Рашид заглядывал пару раз, когда я был не там или, может, не тут, так что по оплате я несколько отстал от графика. Деньги давай нахрен, сказали они мне. И я окончательно уверился, что я прав: этот семифутовый ниггер не брат Рашида, говорю же, тот всегда такой вежливый. Вот я и сказал им: хорошо, подождите минутку, словно собирался вернуться с деньгами. Но вернулся я не с деньгами. С моим помповым обрезом, вот с чем я вернулся. Я держу его прямо в прихожей на всякий непредвиденный случай вроде этого. Ушел на пять сек. А вернувшись, показал им, что у меня тут есть. Я им еще раз превежливо объяснил мой неизменный принцип не выдавать деньги, ни большими суммами, ни малыми, семифутовым ниггерам, которых я прежде в глаза не видал. На этот раз те двое восьмифутовых вроде бы поняли, чего в первый раз недотумкали, но тот, который называл себя братом Рашида, все еще смотрел на меня так, словно не расчухал, с чем я к нему вышел. И он-де желает знать, с какой стати я тычу в него этой штуковиной, когда все, чего он требует, — получить деньги, которые я задолжал. Да этот проклятый парень без ушей на свет уродился, сказал я себе. Наверное, его стоило пожалеть, каково жить на свете глухарем. Но чтоб рассеять недоразумение, я ему еще раз все растолковал, погромче, чтоб точно расслышал.

Я сказал ему, что в руках я держу помповый обрез, потому что, хоть мне и больно это признавать, это штука необходимая в здешних местах, где я живу. Я даже потратил некоторое время и изложил ему историю нашей жизни. Когда моя дочка была маленькой, сказал я ему, мы ей разрешали гонять на велике по окрестностям где вздумается, потому что это было безопасно. В те времена семифутовые ниггеры не являлись к тебе на порог требовать денег. Не было проституток и дилеров на каждому углу, и каждый четвертый или каждый пятый авто не принадлежал сутенеру и не разъезжал с тонированными стеклами. Я сказал, что утруждаюсь все это объяснять, потому что они еще слишком молоды и не помнят, как тут было раньше. В ту пору я единственный в радиусе десяти кварталов держал дома оружие, и только лишь потому, что был копом. Сейчас каждый по соседству вооружен до зубов. Я сказал им, что дело, конечно, не мое, но на их месте я бы не шастал больше по чужим крыльцам. Я описал кое-какие образцы современного оружия, хранящиеся за дверями, которые мы видели с моего крыльца.

Те двое восьмифутовых ниггеров, они уже потихоньку пятились вниз по ступенькам. Начали пятиться сразу, как только увидели помповое ружье, так что у них кое-какие мозги еще были. Но брат Рашида, он стоял на своем. Он велел мне опустить ружье — тогда, мол, он согласен уйти. Как будто с дураком имел дело. Опустить ружье — и тогда он уйдет, вот хуйня. Но именно так он и сказал мне: если я не опущу ружье, он с места не сдвинется. Он сказал это так, словно это он направлял на меня оружие. Я нахрен поверить в такое не мог. Я себе думаю: этот хренов черный бедолага семифутовый уродился не только без ушей, но и без разума. Он не видит разницы между ружьем, нацеленным ему в брюхо, и тем, которое висит над камином. Придется его проучить. Я сказал ему: считаю до трех, буду считать внятно и громко, раз уж он уродился без ушей. Я видел, что ситуация вполне прозрачная, те двое восьмифутовых ниггеров уже упятились вниз по ступенькам и за калитку, и оттуда они звали своего приятеля присоединиться к ним, пока я не сделал то, что обещал. Они продолжали его звать, даже когда я начал отсчет. Пошли, ниггер, — они-то запросто пускали в ход это словцо, которое моя дочь запрещает мне произносить при ней, — да что тебе втемяшилось? — спрашивали они. — Этот старый придурок тебя пополам разнесет.

Ну, обычно я против, чтоб меня называли старым придурком всякие негры-переростки, но в данном случае я решил — окей. По крайней мере, эти двое восьмифутовых не утратили связь с реальностью, и, в конце концов, я тоже их всяко изругал перед тем, так что мы квиты. Я за справедливость, и они ведь пытались помочь, так? Они звали и звали семифутового, пока я вел отсчет, всё твердили, давай к нам, паря, этот старый придурок и тэдэ. Они звали его по имени, еще одно выпендрежное имечко вроде Рашида, полжизни буду долбить, не запомню. Ле-как-его-бишь. Знаешь, как они это делают? Берут нормальное имя и добавляют «Ле». ЛеРон. ЛеБилль. ЛеБоб. ЛеБрюс. Что-нибудь в таком роде нахрен. ЛеФонсо — вот мое любимое. Альфонсо, реальное имя, — нет, его им не надо. ЛеФонсо. Крутое усовершенствование, верно? В конце концов, это их дело. Хоть ЛеПоцем назови, мне пофиг. По мне, приклеить пареньку имя ЛеФонсо — кошмар. Можно подумать, у парня мало будет в жизни проблем, если его назвать Гарри, а? Нет, давайте назовем его ЛеГарри. Ну и вот, только я запомнил имечко Рашид, и тут является Ле-Семь-Футов.

Я глянул на Лили, которая, как мне было хорошо известно, приплатила бы, лишь бы этот рассказ поскорее закончился. Она его уже слышала. Сколько раз — вопрос. Я наклонился вперед и сжал ее руку. Старался не подавать виду, как меня все это бодрит, хотя знал, что мне приезд Анджело пойдет во благо. Всякий раз, как моей жене приходится иметь дело со своим отцом, мои акции поднимаются. Ужасно думать, что он у нас все лето проторчит, зато к тому моменту, как мы от него избавимся, я в глазах Лили стану довольно хорош. Потерпеть несколько дней — и жена уткнется лицом мне в шею, давясь слезами разочарования, вины и безнадежной любви.

Я сочувствовал Лили и в то же время хотел бы созвать сюда студентов из моего творческого семинара. Анджело мог бы их поучить, как нагнетать саспенс. Он давно уже наставил на нежеланного гостя обрез и снял с предохранителя, но он терпеливый рассказчик. Он умеет замедлить повествование, и хотя мы с самого начала знаем, что рано или поздно он спустит курок, мы все же затаили дыхание и ждем, сделает ли он это. А реальное время двигалось с обычной скоростью, и мы уже на полпути к Аллегени-Уэллс, пенсильванский пейзаж легко скользил за окошком, оставаясь за пределами повествовательной оптики Анджело.

— Так что я досчитал в итоге до трех, достаточно громко, чтобы услышал даже семифутовый безухий ниггер. Но вот тебе наш ЛеБратец — он с места не сдвинулся, черт побери. И я себе думаю: что с этим парнем неладно? Он что, смерти жаждет, нахрен? Ну, если так, он попал по адресу. И вместе с тем я думаю: яйца-то у него есть, это заслуживает уважения, даже если с головой у него непорядок. И чем внимательнее я присматриваюсь, тем яснее вижу, что он похож на Рашида, так что, думаю, он все-таки может оказаться его братом в конце концов. В смысле — может быть, понял? Я не знаю, есть ли у Рашида брат, но почему бы и нет, и если у него есть брат, это вполне может быть этот парень. Такой слишком рослый, невоспитанный, тупоголовый, глухой, здоровенный черномазый братец. Откуда мне знать? В ту минуту я почти что пожалел, что вытащил ружье, потому что на меня нашло такое странное чувство, будто это оно мной управляет, а не я им. Глупо, конечно, но такое было ощущение.

— Ясное дело, — пробурчал я, потому что голос Анджело замер и мой тесть нуждался в поощрении.

Но что-то я сказал не так, и Анджело обозлился. Он всегда заводился — слегка — при виде меня на протяжении двадцати пяти лет, так что я не был особо удивлен. Ему противны всякие образованные профессионалы любой разновидности, но моя разновидность в особенности возбуждает недоверие Анджело. На его шкале не заслуживающих доверия людей я барахтаюсь примерно там же, где и семифутовые ниггеры.

— «Ясное дело», — передразнил он. — Вот что я тебе скажу, приятель. Если бы ты жил там, где я, в девяти случаях из десяти ты был бы рад держать в руках ружье. О том, что у тебя нет ружья, можно пожалеть лишь однажды — и после этого ты навеки свободен от сожалений. Это последнее сожаление в твоей жизни.

Лили изо всех сил стиснула руль. Ее побелевшие костяшки напомнили мне истину, о которой я давно осведомлен: мир состоит из детей, которые растут с мечтой уподобиться своим родителям. И детей вроде нас, кто рос с мечтой стать кем угодно, лишь бы не такими, как они. И те и другие потерпели поражение.

— На чем я остановился? — спросил Анджело.

— До трех досчитали, — напомнил я.

— Верно, — подхватил он. — Значит, вот они мы, ЛеБратец и я, и ни один из нас не желает отступить ни на дюйм. Это-то я усвоил в полиции. Если не собираешься стрелять — не берись за оружие. Если оружием не воспользоваться, оно бесполезно, и более того — опасно. Я знал это, но влип в такую ситуацию с семифутовым ниггером. По правде сказать? — Анджело приостановился, как будто собирался поведать о себе какой-то стыдный факт. Едва заставил себя продолжать: — Я не хотел стрелять в этого парня. Я не понимал, какого черта он все еще торчит тут, но вот он, здоровенный, стоит во весь рост после того, как я досчитал до трех. Двое восьмифутовиков распластались на брюхе на дорожке, заткнули уши и молятся во весь голос. «Деньги давай старый тупой ублюдок» сменилось на «Иисусе-Иисусе-Иисусе сладчайший» быстрее, чем я оттарабаню «Радуйся, Мария» после исповеди в бейсбольный сезон, а я себе думаю: двух вещей я не могу сделать. Не могу прострелить насквозь этого упрямого, буйнопомешанного ЛеБратца. Не спрашивай почему. Не могу, и все. Если не выстрелю, сам рискую поплатиться жизнью, но я подумал: так тому и быть. В смысле, наверное, земля не перестанет вращаться, если на ней станет одним высоченным негритянским парнем меньше, но, с другой стороны, вряд ли она сильно замедлит вращение, если некий Анджело Каприче вдруг перестанет дышать. Что он, что я, вся разница в том, что мне в следующем году стукнет семьдесят три, а этому парню сколько? Двадцать? То есть будь я на двадцать-тридцать лет моложе, я бы, наверное, воспринял это иначе, верно же? Даже в пятьдесят у меня было впереди немало хороших, полезных лет. В пятьдесят я еще пристегивал свой сорок пятый и выходил утром и возвращался домой вечером, если повезет. Но мне семьдесят три, и я сам себя обманываю, когда говорю, что от меня еще есть прок. По большей части я даже не бреюсь утром. Ее мать стыдила бы меня, но я спрашиваю: кто нахрен видит меня? Если на выход, я побреюсь, если нет, то и хрен с ним.

— Заканчивай свой рассказ, папа, — негромко попросила Лили. — Мы почти доехали, и мы не потащим эту историю в дом, договорились?

— Как скажешь, малышка, — согласился Анджело. — Судья говорит, я должен делать, как велено, или обратно в тюрьму, так что можешь командовать своим стариком как вздумается. Вперед. Только не пережимай, ладно? А то кутузка не так уж плоха. С одной стороны, я не мог пристрелить этого парня. С другой стороны, я знал, нельзя не выстрелить из этого ружья. Я сказал, что буду стрелять, я сходил в дом, принес ружье и показал им, я подчеркнул значение ружья. Не выстрелить — такого выбора у меня уже не оставалось. Говоришь человеку, что считаешь до трех, — значит, к тому моменту, как сказал «три», должен быть готов сделать то, что обещал, или в этом роде, иначе в следующий раз как начнешь считать до трех, никого нахрен не убедишь принимать тебя всерьез. Итак, вариантов у меня оставалось мало. Может, не следовало мне вовсе считать до трех. Не знаю. Но вот он я, досчитал до трех, и у меня уже не остается, так сказать, широкого спектра возможностей. И не так уж много времени перебирать те возможности, какие у меня есть, потому что когда произносишь «три», у тебя остается лишь один такт, ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы перейти от двух к трем, вот сколько у тебя теперь есть. Следующий звук после трех — не четыре, а ба-бах. Если не будет ба-бах, все фишки прочь со стола.

Мы уже доехали до Имения Аллегени, и Лили повернула на нашу горку. Полицейского регулировщика не видать, нет и транспорта, который надо было бы регулировать, исчезли представители СМИ. История Уильяма Генри Деверо Младшего выдохлась, обнаружен истинный гусеубийца. «Помедленнее», — попросил я Лили. В соседних дворах там и сям — свежевскопанные огороды. Может, замечу Оккама, роющегося в одном из них.

— И вот, — Анджело сбавил темп, — за отведенное мне время я пришел к неидеальному решению.

— О господи! — раздался голос Лили, я подумал, что это реакция на эпитет «неидеальный» применительно к безумному компромиссу — Анджело поднял обрез и разрядил его в навес крыльца, обрушив ветхое сооружение на свою голову и на ЛеБратца, так что соседям пришлось выкапывать их из-под завалов. Но потом я заметил мужчину, сидящего на ступеньках нашей веранды и, похоже, плачущего. Я не сразу опознал Финни в простецких брючках и рубашке на пуговицах, а не в обычном его белом костюме.

Сперва я решил, что Финни оплакивает свою профессиональную судьбу. От Лили я знал, что, согласно сообщению в «Зеркале заднего вида», университетские, прослышав, что Дикки Поупа уволили, а новым администратором кампуса станет Джейкоб Роуз, человек, которого все давно знали и любили, подавляющим большинством голосов проголосовали против забастовки, тем самым подорвав позиции собственного профсоюза, не говоря уж об интересах некоторых коллег, в том числе Финни, кто станет жертвой предстоящего сокращения бюджета. В этой ситуации я не был удивлен, увидев Финни, дожидающегося возвращения своего извечного врага. Конечно же, он, как свойственно наивным университетским карьеристам, счел, что перемена ветра объединит нас, общее злосчастье превратит нас в союзников. Но потом я увидел у ног Финни что-то белое, похожее на узел с грязным бельем, только сплющенный. Мы подъехали еще ближе, и я разглядел белую, в темных пятнах, простыню.

— В общем, — говорил Анджело, — чтобы слишком не растягивать…

Но я уже вышел из машины, и Лили тоже. Мы дошли до крыльца, и я приподнял простыню, хотя уже знал, что увижу под ней.

— Я его не заметил, — сказал Финни, поднимаясь на ноги с трудом, словно глубокий старик, глаза красные, мученические, опухшие. — Он выскочил прямо передо мной.

Бог, как всегда, в деталях: я увидел на лапах Оккама засохшую грязь, то есть он провел свободную ночку в милях отсюда, на озере, и поспел домой как раз вовремя, чтобы попасть под автомобиль Финни.

— Я ехал повидать Мари, — пояснил Финни (его бывшая жена так и живет у подножия холма). — Она дала мне простыню.

Я опустил ткань. Лили отвернулась раньше и не стала смотреть. Анджело обнял ее, и она прижалась к отцу, и, глядя на эту картину, я достиг девяноста с лишним процентов привязанности к этой замечательной женщине, которую я слишком давно стал принимать как должное, в чем Тедди постоянно упрекал меня.

— Ты, наверное, решишь, что я это напрочно, — прохрипел Финни.

— Не будь ослом, — сказал я.

Никогда еще я не был так безусловно убежден в цепочке причин и следствий, в той логической последовательности, что составляет судьбу. Началось с комической угрозы убить утку, а закончилось здесь, у моих ног. Финни, сам того не зная, стал агентом Случая, безымянным лакеем под занавес драмы.

— Другой человек на твоем месте просто сбежал бы. Я бы и сам, наверное, уехал, Финни, — счел я своим долгом сказать.

Потому что это правда: мы ничего не знаем о себе наверняка. С кем бы я переспал, подвернись возможность, кого бы предал в подходящих обстоятельствах, за чью веру и любовь честно отплатил бы своими. Анджело понятия не имеет, в чем суть его истории, он даже не знал, как поступит, пока не выстрелил в воздух. Откуда ему было знать, что столь странное чувство охватит его на крыльце дома, который он много лет ревностно охранял? Как мог он предсказать последствия своего поступка? Когда моя бедная мать спустилась в тот день в подвал и увидела своего сына на стуле с веревкой в руках, откуда ей было знать, что, прижав меня свирепо к себе, спасая своего сына, она тем самым положит начало нашему взаимному отчуждению, — ведь как могли мы забыть эту минуту, если бы не отдалились друг от друга, причастных этой скорби? Лишь после того, как мы что-то сделаем, мы узнаем, что это значило, и к тому времени ясный смысл сделанного уже отделяется от самого события — по крайней мере, в глазах того, кто это сделал.

Вот почему нам нужны супруги и дети, и родители, коллеги и друзья — кто-то должен знать нас лучше, чем мы сами знаем себя. Нам нужно, чтобы они напоминали нам. Нам нужно, чтобы они говорили: «Я знаю тебя, Эл. Ты не тот человек, кто…»

Эпилог

У всякой сложной проблемы есть простое решение.

И оно всегда неверно.

Г. Л. Менкен

К середине августа листья на обреченной стороне Аллегени-Уэллс начали жухнуть. Мы с Лили, не сговариваясь, перенесли пробежку на раннее утро, когда еще нет оглушительной жары. Иногда мы бежим в сторону Рэйлтона, иногда к деревне Аллегени-Уэллс, но возле пресвитерианской церкви никогда не сворачиваем направо, на дорогу, которая ведет к бывшему дому Джули и Рассела. На прошлой неделе в дом въехало новое семейство, арендовало с правом дальнейшей покупки, — гибкое решение, устраивающее все заинтересованные стороны. Месяц назад Джули отправилась к Расселу в Атланту, и там, как сообщил мне авторитетнейший источник, у них все в порядке. Джули нашла работу, Рассела уже повысили, они вроде бы собираются купить дом. Откуда возьмут деньги — этого я не знаю. Судя по мелким подробностям, которыми снабжает меня Лили, она разговаривает с Джули почти каждый день. Телефонные счета от меня прячут.

Но я про листья. Вчера, возвращаясь с утренней пробежки, мы встретили Пола Рурка — он выезжал между покосившимися столбами Имения Аллегени II, направляясь в кампус, где начинается подготовка к осеннему семестру. С тех пор как Рурк стал деканом, он много времени проводит на работе и говорит, что при сложившихся обстоятельствах так для него лучше. Он разошелся с женой, вторая миссис Р. исчезла бесследно, как и ее предшественница, не взяв с собой почти ничего, кроме того, что было на ней. Сонмы разведенных университетских обитателей Рэйлтона и окрестностей хотели бы знать, как Рурку это удается. Некоторые даже намекают, что стоило бы пробраться в его дом вечерком, когда Рурк отсутствует, и проверить пол в подвале. Лично я вовсе не считаю исчезновение второй миссис Р. особенно таинственным. У жены декана гуманитарного факультета не так много обязанностей, но бывают ситуации, когда ей не полагается быть босой и под кайфом. А мне кажется, второй миссис Р. нравилось быть босой и под кайфом. Ей нравилось носить джинсы и не нравилось носить лифчик под толстовкой. Ей нравилось курить косяк, глубоко затягиваясь, шевелить пальчиками на ногах и любоваться ими — все это неуместно, когда принимаешь у себя в доме ректора.

Так или иначе, дом их выставлен на продажу, как половина других домов в обоих имениях Аллегени. Я слышал, Рурк пока что сдал его на грядущий школьный год и подумывает перебраться в городской особняк Джейкоба Роуза в западной части Рэйлтона — этот дом тоже выставлен на продажу после свадьбы. Джейкоб и Грэйси начали застраивать участок, который я продал им в мае. Дом растет быстро, и порой, сидя с Лили на веранде, я чую в ветерке липкий аромат Грэйсиных духов, но Лили, разумеется, утверждает, что я все выдумываю.

Я боялся, что мой былой враг Пол Рурк озлится пуще прежнего, узнав, что я продал Джейкобу то, что отказался продать ему, но, как ни странно, я, видимо, более не вхожу в его дерьмосписок. Джейкоб говорит, причина в том, как место влияет на человека, — эту поговорку я и сам частенько применял к Джейкобу, когда он вел себя трусливо, на мой взгляд. По мнению Джейкоба, Рурк осознал, что декану не приличествует длить личную вражду, и ему пришлось отказаться от распри со мной. Я же считаю — и всегда это утверждал, — что большинство людей располагает лишь ограниченным ресурсом злобы, и Рурк свой запас исчерпал еще в июне, когда наша компания (Джейкоб, Тедди, Рурк, двое ребят с биологического и я) возобновили баскетбольные матчи по воскресеньям. Может, я это и предложил. Баскетбол — самая подходящая игра для высоких, проворных мужчин вроде меня. Порой я так поддаюсь очарованию этой игры, что теряю контакт с реальностью. Когда мяч идет в руки, когда я несусь через площадку или обратно к периметру, готовясь к прыжку, я забываю и свой возраст, и статус. Я сливаюсь с самим собой из того сна о баскетболе на ослах и во власти подобных эмоций склонен поступать опрометчиво. В воскресенье под конец июня после неудачного броска я допустил ошибку — ринулся к щиту и наткнулся на мощный локоть Пола Рурка. Результат — трещина в челюсти и подбитый глаз — удовлетворил моего старого врага. Кроме того, он ободрился, когда смог снова сесть за руль «камаро»: обмороки прекратились, как только он перестал вдыхать дым от косяка второй миссис Р.

Во всяком случае, вчера, когда мы с Лили встретили Пола под конец пробежки и я указал на болезненно-желтые листья по его сторону шоссе, Рурк всего лишь опустил окно, понимающе кивнул мне и сказал почти ласково: «Счастливчик Хэнк».

Он прав, разумеется. Я счастливчик. После цепочки событий, которые привели меня сначала в тюрьму, а потом в больницу, я последовал мудрому совету матери и составил список вещей, за которые мужчина вроде меня мог бы питать благодарность, будь у него такое желание. И вот этот список.

1. У меня есть здоровье.

Мой член (точнее, моя простата и весь мочеиспускательный канал) прошли метафорический ряд испытаний, то бишь исследований, которые Фил Уотсон именовал «залпом из всех орудий». Мне кажется, он и мной бы из такой пушки выстрелил, если бы я позволил. Но в итоге выяснилось, что и со мной, и с моим членом все в порядке. Никакой опухоли нет. Дальнейшие копания в моей заднице, осуществленные несколькими учеными и обильно смазанными пальцами, не обнаружили ни асимметрии, ни увеличения предстательной железы. А главное — во всяком случае, для меня, — я вновь стал мочиться свободно, регулярно и без дискомфорта. Член мой во всех смыслах при мне, как при любом другом мужчине. Остается лишь загадка моего временного недуга. По мнению Фила, я, скорее всего, страдал от так называемой истерической простаты, а это выражение само по себе способно вызвать истерику, по крайней мере, у мужчины вроде меня. По словам Уотсона, который, подозреваю, изобрел этот диагноз, чтобы позабавить меня и объяснить мое необъяснимое иными способами состояние, такие симптомы появляются редко, от сочетания физических и психологических причин, они были вызваны стрессом на фоне приема антиаллергических средств, которыми я злоупотреблял всю весну в надежде побороть простуду.

Это объяснение хотя бы охватывало все известные факты о моем недуге. Однако диагнозу недоставало, как я понял в тот момент, когда Фил Уотсон изложил мне его, поэзии, и я постарался объяснить моему врачу, почему Джейкоб Роуз застал меня хохочущим как безумец, когда последовал за мной в туалет. Ибо с первой струей мочи, ударившей в унитаз, я отчетливо расслышал щелчок, как будто небольшой камушек дзынькнул о фаянс, — доказательство, как я решил, что я был прав с самого начала. Только что из меня выскочил камень. Уотсон, человек глухой к поэзии, лишь улыбнулся и напомнил мне, что это невероятно: через мужской мочеточник не может пройти камень достаточных размеров, чтобы произвести отчетливый щелчок или дзынканье. Кроме того, камень таких размеров спровоцировал бы обильное кровотечение перед этим событием, во время него и после, а у меня — ни капельки крови. Поэтического чувства Уотсону хватило, однако, для того, чтобы признать: решение отказаться от должности декана и разорвать постоянный контракт с университетом можно символически приравнять к выходу камня, но он настаивал на том, чтобы разделять символ и материю, субстанцию и смысл. И это католик, каждое воскресенье высовывающий язык, чтобы принять Тело Христово.

2. Я все еще женат.

Тут надо проявить осмотрительность, уж извините. Вы можете сказать, что мужчина, добровольно делящийся подробностями о состоянии своего мочеиспускательного канала, давно позабыл всякую осмотрительность, но тем не менее я притязаю на нее. Ограничусь в основном фактами. Во-первых, меня больше не преследуют видения, в которых моя жена совокупляется с кем-то из моих друзей. Во-вторых, на шкале привязанности я все еще держусь высоко за девяносто по отношению к Лили, и (тут, возможно, сыграло свою роль присутствие Анджело) мне кажется, что она в это лето проявляет ко мне больше нежности, чем в последнее время до того. Впрочем, Лили отказывается замерять свои чувства в процентах. У меня сложилось отчетливое впечатление, что, пусть я и ухитрился под конец апреля выполнить все мрачные пророчества жены насчет того, где я окажусь в ее отсутствие, я как будто успешно прошел некое испытание, хотя понятия не имею, как это получилось, и она мне не говорит. Возможно, ни один мужчина не должен обладать ключом от привязанности своей жены, знать, что делает его достойным в ее глазах. Это все равно что получить несанкционированный доступ к Божьей благодати. Мы бы не сумели мудро распорядиться таким знанием.

Чего мы хотим от женщин? Чтобы нас поняли? Я слышал это утверждение от мужчин — я сам такое произносил, — но у меня остались сомнения. Вскоре после того, как Лили вернулась вместе с Анджело, она повезла некоторые вещи в химчистку, и в том числе мой твидовый пиджак. В одном из карманов она обнаружила забытый мной полароидный снимок — Мисси Блейлок и я в джакузи у Тони. Она протянула мне снимок и потребовала объяснений — с полным на то правом. Вот только ее, похоже, не столько обеспокоил, сколько озадачил тот факт, что ее муж сфотографирован в горячей ванне с голой женщиной. «Это та девица из «Наших людей»?» — уточнила она.

3. У меня есть друзья и близкие.

По правде говоря, большую часть лета наш дом трещал от наплыва гостей. Анджело провел у нас два с лишним месяца и в начале августа вернулся в Филадельфию на суд, который завершился, как и ожидалось, приговором, однако выяснилось, что реальный срок могут заменить условным, если он согласится продать дом и покинуть район, в котором, по мнению судьи, он не способен социализироваться. Также он должен выплатить ЛеБратцу солидную компенсацию на лечение.

Джули пожила с нами некоторое время после того, как их дом был сдан в аренду, и до того, как отправилась к Расселу в Атланту, и сам Рассел дважды приезжал за это время. Наша дочь Карен тоже нанесла визит, привезла с собой молодого преподавателя музыки и известила, что к Рождеству у них будет ребенок. Они собираются пожениться весной («Ты собираешься», — не удержался от комментария ее отец). На выходные в День поминовения понадобилось два мангала, чтобы нажарить мяса для всего сборища, включавшего мою мать, моего отца, мистера Перти, Анджело, Джули и Рассела, Карен и ее молодого преподавателя музыки, Тони Конилью и бывшую студентку, ныне почти сорока лет, Джейкоба и Грэйси (препиравшихся между собой), Тедди и Джун (только что из круиза). Джун напилась, вышла вместе со мной к мангалам и там изливала душу: сколько еще она продержится, сколько сможет еще оставаться в браке с Тедди, сколько еще терпеть полное отсутствие радости и света в жизни? Пошлая интрижка с «мелким дерьмом» Илионой, как она теперь понимала, — лишь симптом нарастающего в ней отчаяния. Была и хорошая новость: исследования киски (это мой термин, не Джун) окупились. Статью об Эмили Дикинсон взяли в достойный академический журнал, а статья о Вирджинии Вулф добралась до третьего рецензента в еще более крутом журнале. Если и ее примут и если я напишу рекомендательное письмо, то Джун, пожалуй, выйдет осенью на рынок труда. Неделю спустя я пил пиво с Тедди по случаю его победы с перевесом в один голос на выборах заведующего кафедрой (сроком на три года). Хотя он явно был рад, но призывал умерить восторги, напоминая, что ему придется куда хуже, чем мне. Пол Рурк — враждебно настроенный декан, а вотум доверия Тедди на выборах получил не столь явный, как я (у меня был перевес в три голоса). Зато он чувствовал, как возрождается его брак. Круиз обошелся в чертову уйму денег, пожаловался он, но ничего, ставка заведующего все окупит. Он также заявил, что намерен отказаться от влюбленности в Лили, поскольку счел эту страсть нездоровой, однако признал, что всегда будет питать нежные чувства к ней. Это он высказал со слезами на глазах.

Но лето почти закончилось, и гости постепенно разъехались. По ночам, если жара не давала спать, Лили и я частенько выбирались на веранду. Смотрели на звездное небо, прислушивались к дальним ночным голосам соседей, не разбирая слов, только звуки. Старые мужья и старые жены. Старые мужья и новые жены. Старые жены и новые мужья. Пока их голоса добирались до нас, оставалась только интонация, без содержания, но под конец долгого летнего дня интонация чаще всего выражала нежность. Хотя понятия не имею, на сколько процентов.

4. У меня хватает денег.

Я не понимаю, как это вышло, но Лили обещает мне объяснить. Поскольку насчет денег осмотрительность проявлять не надо, я готов поделиться тем немногим, что мне известно. Во-первых, та сумма, которую Лили внесла в залог за Анджело, вернулась, когда мой тесть поехал в Филадельфию и предстал перед судом. Во-вторых, мы одолжили Джули и Расселу существенную, как выражается Лили, сумму, однако, утверждает она, не намного больше, чем та, о которой она ставила меня в известность, и уж никак не больше того, что мы потратили на образование Карен. Наше портфолио, сказала она, осталось неприкосновенным. Хорошая новость. В смысле, что у нас есть портфолио.

И я вовсе не разорвал все связи с университетом, как планировал первоначально. Да, я направил Джейкобу Роузу заявление об уходе, но письмо где-то затерялось, и теперь я получу академический отпуск — полгода, как выяснилось, мне задолжали еще на тот момент, когда я согласился стать временным завкафедрой. Осенью буду преподавать, а весной отдохну. У меня больше дипломников, чем у кого-либо другого на кафедре, и этой осенью в их числе окажутся Блэр и Бобо, которые явились ко мне вместе и заявили о намерении «защищаться по литературе». Я попытался объяснить Бобо (его зовут Джон, и у него в руках была, кто б мог подумать, книга Маркеса с уголком, загнутым примерно на середине тома), что защита диплома — не военная акция, но он не дрогнул. Раз-другой после этого я видел эту парочку в кампусе, Бобо нежно держал девушку за руку и поглаживал голубые вены на бледной руке, — вены, которыми и я частенько восхищался. Лео среди моих подопечных нет, но через несколько недель после окончания семестра я получил от него письмо. Он решил прислушаться к совету Хэма и пробивать себе путь в одиночку. Ну, не совсем в одиночку. К письму прилагались первые сто страниц нового романа, которые он успел отмахать с тех пор, как перебрался в хижину в горах. Это была история о юном писателе, который перебрался в горы после чудовищно неудачного семестра в университете, где никто, даже преподаватель творческого семинара, не видел, насколько революционно его творчество.

А еще Джейкоб Роуз порылся в старых файлах и отыскал заявку на грант, которую мы с Лили написали почти десять лет назад, и, не спросив нашего разрешения, показал ее казначею. Идея была в том, что мы будем искать в Рэйлтоне и его окрестностях одаренных ребят из неблагополучных семей, в выпускных классах станем обеспечивать их университетскими учебниками и консультациями — при условии, что они будут учиться на пятерки. Теперь, когда Лили сделалась директором школы, эта идея обрела еще больший смысл, сказали нам. Рурк прослышал про эту затею, в том числе про то, что на первом этапе я буду преподавать часть времени (количество часов предстояло обсудить) в кампусе, часть времени в школе (также предстоит обсудить), и сразу же окрестил это типичной для семейства Деверо хренью, однако не выказал желания нам помешать.

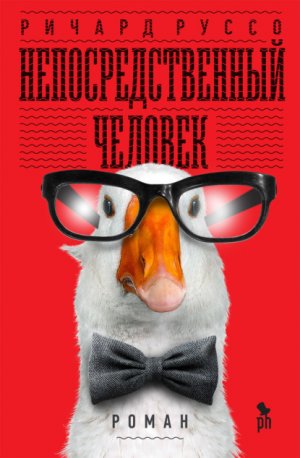

А под конец — Венди, агент Рейчел, некогда и теперь снова мой агент, обратила мои пятнадцать минут экранной славы в возможность продать книгу. Осенью сатирические колонки из рубрики «Душа университета» в «Зеркале заднего вида» будут собраны и опубликованы известным издательством, которое подсунет их ничего не подозревающей публике под названием «Гусеубийца». На обложке будет моя фотография, где я сжимаю шею Финни (гуся, не человека) и поднимаю его напоказ перед телекамерами, а я должен написать для книги предисловие с изложением этих драматических событий, а также эссе об Уильяме Генри Деверо Старшем, которое я уже частично написал, — по словам Венди, это лучший мой текст, какой попадал ей в руки. Единственный несатирический текст, единственный, насколько я могу судить, без дурачества, и все же, на мой взгляд, место его в том же сборнике. Уильям Генри Деверо Старший, его жизнь и его труды, несомненно, воплощают дух нашей все более деморализующейся профессии. И это подводит меня к следующему пункту.

5. Как единственный ныне живущий Уильям Генри Деверо, я наконец-то существую сам по себе, но должен признать, смерть отца в середине июля потрясла меня больше, чем я ожидал. Уильям Генри Деверо Старший скончался тихо и безболезненно, сидя в любимом кресле для чтения, одетый как будто для кафедрального собрания — в твидовый пиджак, вельветовые брюки, оксфордскую рубашку, — он читал «Наш общий друг»[26] и склонил голову на грудь. Мама думала, он читает, и занималась своими делами как можно тише, чтобы его не отвлечь. Но его уже невозможно было отвлечь — если такое когда-то было возможно.

Нам почти не о чем было разговаривать — вплоть до его смерти. Его признание в тот день, когда мы прогулялись в заброшенный парк аттракционов, — мол, он думает, что был несправедлив к Диккенсу, — осталось самым доверительным разговором между нами, и вряд ли наши отношения улучшились бы, если бы отец прожил дольше. В тот день я понял: одна из важнейших целей интеллектуальной утонченности — держать дистанцию между нами и наиболее пугающими истинами о нас самих, гложущими нас страхами. Тот Уильям Генри Деверо Старший, что вернулся в Рэйлтон с моей матерью и мистером Перти, все еще был способен на весь спектр человеческих эмоций, но после целой жизни, полной изощренных манипуляций, эти эмоции не имели никакой связи с реальностью. Они выстреливали наугад, внезапно, как взбрыки младенца, — настойчивые, но лишенные контекста, или, в случае моего отца, лишенные приемлемого контекста.

Подозреваю, что подобного состояния, хотя и не столь ярко выраженного, достигла и моя мать. Смерть отца, последовавшая так скоро после его возвращения, вопреки моим опасениям, не подкосила ее. На каком-то уровне она должна была чувствовать себя обманутой, жертвой космического розыгрыша, но, вместо того чтобы горевать о повторной утрате мужа, она будто с облегчением сбросила с плеч тяжелый груз долга. Словно после того, как в присутствии родных и друзей она принесла обет «Покуда смерть не разлучит нас», теперь она могла с чистой совестью утверждать, что свое слово сдержала. Вскоре после похорон мать сообщила, что взялась разбирать отцовские бумаги. Голос ее звучал почти что возбужденно, и это было, полагаю, ожидаемо. Вероятно, в своих текстах мой отец был интереснее и ярче, чем в жизни, больше походил на того мужчину, которого она когда-то знала, и возня с его бумагами стала для матери хоть малой, но компенсацией за упущенные десятилетия разговоров. Она всегда утверждала, что была идеальной спутницей жизни для отца и что, предав ее, он предал свое лучшее «я», — теперь же, читая его черновики, выписки и послания знаменитым коллегам, она могла укрепиться в этой вере.

Спустя несколько дней мать позвонила мне чрезвычайно взволнованная и сказала, что обнаружила рукопись — двести страниц романа — почти четвертьвековой давности. «Разве это не изумительно?» — вопрошала она, и мне духу не хватило ответить, что было бы куда более изумительно, если бы она не наткнулась на двести страниц романа. Он же как-никак преподавал литературу, чего же ты хочешь? А хотела она, чтобы я прочел этот текст сразу же, как она сама его дочитает, и я понимаю, как задел ее чувства, заявив, что уже читал такое, все коллеги по кафедре навязывали мне свою писанину. «Ты сравниваешь собственного отца с типами вроде Билла Квигли?» — возмутилась она. С Билли она познакомилась на каком-то из наших сборищ в том году. «Вовсе нет», — искренне ответил я. Я бы предпочел прочесть двести страниц романа Билли Квигли.

После посещения парка аттракционов между мной и отцом состоялся всего один насыщенный разговор, и то лишь в моем воображении, в тот день, когда я вышел из больницы и вернулся домой вместе с Лили и Анджело. После того, как мы сумели убедить Финни, что никто не винит его в гибели Оккама, после того, как я по глупости обещал прочесть его диссертацию, когда он ее напишет, я подхватил Оккама вместе с простыней и отнес его за дом, подальше к кромке леса, и там я выкопал ему могилу. Провозился с час, загубил мокасины и любимые брюки. Я стоял по бедра в яме и тут поднял голову и увидел Уильяма Генри Деверо Старшего, который, перегнувшись через перила задней веранды, наблюдал, как я тружусь. Лили, Анджело (который рвался помочь) и моя мать тоже стояли там, но это не имело никакого значения. Эта маленькая виньетка была нарисована для двоих Уильямов Генри Деверо.

Нас разделяло примерно пятьдесят метров, слишком много, чтобы он мог отчетливо меня разглядеть, его меркнущему взгляду я, наверное, казался точной копией того человека, кто сорок лет назад хоронил мою первую собаку. По правде говоря, вынужден признать, что я сделался очень похож на отца и мои изнеженные профессорские руки покрылись волдырями, как его когда-то. Он не мог не заметить параллелизма этих событий или неверно истолковать их смысл. Я старался быть не похожим на него, но вот он я. «Это сын мой, — услышал я мысль своего отца, как всегда играющего роль и переоценивающего собственную значимость в любой ситуации. — В котором мое благоволение».

Да, посылать мысль сверху вниз — легко. На его стороне преимущество, он стоит высоко на веранде, а я внизу, на окраине леса, по бедра в яме, глаза колет соль. Так что мне пришлось потрудиться, чтобы придать своей мысли мощь и погнать ее вверх по наклонной лужайке. «Вот как? — ответил я. — Что ж, по крайней мере, заступ мне одалживать не пришлось, старина».

Но подлинно благодарные люди не составляют списка вещей, за которые им следует быть благодарными, как счастливые люди не составляют перечень причин для счастья. Счастливые люди слишком заняты делом — быть счастливыми.

Старение, как кто-то некогда сказал, не для слабаков, но возраст — не столько проблема, сколько умаление. В то лето Уильям Генри Деверо пересек две спортивные меты (не считая баскетбола). Перед отъездом в Атланту Джули устроила своему папочке полный разгром на корте — неизбежное поражение я оттягивал с помощью болтовни и отвлекающих маневров почти десять лет. В один прекрасный жаркий воскресный день в матче из двух сетов — все это заняло меньше часа — Джули принялась гонять пятидесятилетнего папочку с левой боковой линии к правой, от сетки к задней линии и снова к сетке, с жестокой и совершенно ей не присущей эффективностью. Я понял, что буду разбит, как только заметил, что она меня не слушает, — это не то же самое, что делать над собой усилие, чтобы не прислушиваться, как она поступала раньше. Десять лет мне удавалось сбить ее с толку именно советом не сбиваться, но в этот день девочка ухитрилась отключить мой голос на корте столь же эффективно, как в детстве отключала его за обеденным столом, когда я пытался советовать ей книги. Лишь когда игра закончилась и победа, в которую она не осмеливалась поверить, досталась ей, лицо Джули засияло улыбкой, способной разбить отцовское сердце.

— Это за то, как ты обошелся с Расселом, — ухмыльнулась она мне по пути домой, и на миг, пока не вспомнился тот баскетбольный матч, когда Рассел поверх щита забросил мяч на крышу, мне показалось, она упрекает меня за то, что я выгнал зятя из города, обнаружив его в постели Мег Квигли.

Хуже поражения — капитуляция. В то лето, отбегав трусцой весну в надежде вернуть себе позицию на левом фланге, я добровольно перешел на первую базу и столь органично прижился там, что Фил Уотсон окончательно уверился в своем ошибочном предположении, будто я прирожденный игрок первой базы. Вовсе нет. На первой базе философскими проблемами становятся опыт, надежность, терпение и вера, но, увы, там нет поэзии. Можно почувствовать удовлетворение, выкапывая из грязи неудачный мяч, но сердце не подпрыгивает так, как когда подающий обрушивается на летящий мяч и посылает его столь высоко и далеко, что мужчина вроде меня ощущает восторг и изумление. Племянник Уотсона достаточно хорошо зарекомендовал себя на моем левом фланге. В начале сезона скорость у него была вдвое больше моей, а разума — вдвое меньше моего. То есть команда ничего не выгадала, но, как справедливо замечает Уотсон, уму-разуму племянничек со временем научится, а я уже вряд ли стану проворнее.

Однажды поздно вечером у нас на веранде, после того как Лили ушла спать, Тони Конилья, заехавший попрощаться перед отъездом на год в Питтсбург, на временную работу в академическом отпуске, приканчивая на пару со мной бутылку доброго ирландского виски, попытался растолковать мне все это. У него вышел бы очередной длинный патентованный монолог, только я был не в настроении.

— Мы вошли в пору мудрости, — провозгласил он.

— Взять хотя бы Беовульфа, — продолжал он. — В жизни каждого воителя наступает момент, когда он понимает, что уже не в лучшей форме. Он думает, что он все тот же, каким был, когда лупцевал Гренделя, но он ошибается. Будь он честен с собой, пришлось бы признать, что с мамашей Гренделя ему уже не совладать в честной битве.

— Беовульф победил мамашу Гренделя, — не удержался я. — А она была крепкая баба.

— Э? — встрепыхнулся Тони. — Беовульф победил мать Гренделя?

— Вчистую, сколько помню.

— Ага, — сообразил он и ткнул в меня пальцем, словно это я подпортил ему память. — Дракону — вот кому он проиграл.

К сожалению, я и сам многое подзабыл в древнем эпосе.

— Кажется, дракона он все-таки убил, но и сам был смертельно ранен.

— Значит, именно об этом я и говорю! — сощурился на меня Тони. — О драконе я и говорю. Нечего было Беовульфу лезть в драку. На тот момент он был уже старый воитель.

— Погоди, — сказал я. — Поэма превозносит его как героя именно за то, что он вступил в бой с драконом.

Тони злобно оскалился. Того гляди мы поссоримся из-за Беовульфа.

— Но хватка у него была уже не та. Время подвигов миновало. Он вошел в пору мудрости, но ему не хватило мудрости это признать.

— Он умер смертью героя. В этом и заключалась его мудрость.

Тони сделал затяжной глоток из бутылки, обдумывая мои закоснелые взгляды.

— Ладно, к черту Беовульфа. Сейчас воинов все равно уже нет.

С этим я готов был согласиться.

— Но и Гренделей больше нет, — уточнил я. — Мужчинам нашего возраста даже Гренделева матушка не попадается. Бог знает, что нам делать, когда мы достигнем возраста встречи с драконом.

— Не надо мне никаких драконов, — сказал Тони. — Я вошел в возраст мудрости.

— Джейкоб тоже вошел, — подхватил я.

— Он если во что и вошел, так в безумную Грэйси. Мудрости в этом мало, — вновь расфилософствовался Тони. — Нет, юность — вот пора деяний. Юность все время задает вопрос: кто я такой? В пору мудрости мы спрашиваем: какими мы сделались?

— И какими же мы сделались?

— Я сделался очень пьяным.

— Тогда не садись за руль, — настойчиво попросил я, — останься переночевать. Завтра поедешь домой.

— Я принимаю твое приглашение по одной-единственной причине. Знаешь по какой?

— Потому что ты вошел в пору мудрости?

Он пьяно ухмыльнулся мне:

— Ты всегда был лучшим моим учеником.

Итак, я прихожу к выводу, что Уильям Генри Деверо Младший счастлив не до экстаза и не настолько благодарен за мириады полученных благодеяний Подателю всех благодеяний, насколько ему следовало быть благодарным, а все потому, что не вполне готов последовать примеру доброго друга, и Нолана Райана, и Доктора Джей, и Нади Команечи[27], и всех прочих, кто утратил ярость и вступил в пору мудрости.

Но я более-менее примирился с тем, кто я и каким сделался, после событий, произошедших в мае. Как-то дождливым субботним утром Йоланда Экклс, бывшая студентка Тони Конильи, совершила попытку самоубийства, выскочив перед машиной у крутого подъема, ведущего к дому Тони. Водитель, чья машина маркой и цветом совпадала с машиной Тони, проявил невероятную бдительность и успел заметить девицу, когда та выступила из-за дерева. Позднее он поведал полиции, что она преспокойно выпрыгнула на шоссе и обернулась к приближающемуся автомобилю с блаженной улыбкой на лице, простирая руки словно для объятий, — зрелище, напугавшее водителя больше, чем вид неподвижного тела, замершего мгновение спустя в неестественной позе на другой стороне шоссе. Все, кто видел это происшествие, сочли чудом, что девушка не погибла. Свидетели подтвердили, что она даже села и улыбнулась, прежде чем отключиться. В больнице обнаружились переломы лодыжки и ключицы, сильное сотрясение мозга и многочисленные ссадины. Травмы, не угрожающие жизни.

Однако несколькими часами позже Тони Конилья поступил в ту же больницу с аритмией, а поскольку у него уже были ранее проблемы с сердцем, его оставили на ночь под наблюдением. На следующий день он вернулся домой с рецептом на легкий транквилизатор и запретом играть со мной в ракетбол до конца лета. Вечером Джейкоб Роуз позвонил и предложил вместе навестить Тони. Он, дескать, позовет еще кое-кого из друзей Конильи, и вместе мы его подбодрим. Поскольку Рассел как раз приехал в Рэйлтон на уикенд, я прихватил его — подумал, вдруг сумеет наладить Тони компьютер.

Когда мы явились, дом был уже полон мужчин и в нем царило довольно-таки неуместное полупраздничное настроение. Джейкоб, взявший на себя роль хозяина, встретил нас на пороге со стаканом виски в руке.

— Я же вроде поручал вам привезти пиццу, — сказал он.

— Могу сгонять, — предложил Рассел.

Джейкоб изучил его, склонив голову набок.

— Понятия не имею, кто этот паренек, но он мне нравится. — Он протянул Расселу руку. — Весь день я провел в переговорах с попечительским советом, и вы — первый человек, кто принял мои слова всерьез. Я пошутил насчет пиццы — но откуда вам было знать?

Войдя, я представил Рассела собравшимся. Там было двое или трое коллег Тони, по одному с кафедры психологии и химии, несколько человек с кафедры английской литературы. На другом конце комнаты я увидел нечто, чего не наблюдал уже много лет, — дружелюбно беседующих Тедди Барнса и Пола Рурка. Или если не дружелюбно, то, по крайней мере, без ожесточения. Был тут и Майк Лоу — мрачный, но не более мрачный, чем в пору супружества с Грэйси.

Ни одной женщины, вот и хорошо. Не хотелось бы, чтобы эта оживленная сцена стала предметом сплетен. Насколько я понимал, мы собрались с целью уверить нашего коллегу и друга, что в случившемся с Йоландой Экклс нет его вины. Этой цели мы могли бы достичь, если бы приходили по одному, если бы народу не скопилось так много. Но когда мужчины собираются в немалом количестве без цивилизующего влияния женщин, они генетически неспособны придать торжественности какому бы то ни было событию, как только обнаружат запасы виски. При виде нас, вы могли бы присягнуть, что мы и думать забыли о несчастье, постигшем бедненькую Йоланду Экклс. Больше было похоже на то, что мы сомкнули ряды вокруг одного из своих собратьев, и, возможно, именно это мы и проделали, хотя вряд ли намеренно. Рассела, я видел, наше веселье смутило. Он заподозрил, что в этой истории скрывалось что-то еще, о чем я умолчал, но пока он еще не был достаточно уверен в себе, чтобы высказывать критические замечания. В выходные Рассел, гораздо усиленнее, чем Джули, старался вернуть себе мое расположение, в том числе и поэтому я взял его с собой — показать, что не таю дурных чувств. Оба они, Рассел и Джули, явно радовались восстановлению своего брака.

Заприметив нас, Тони подошел ближе, и я познакомил его с Расселом, пояснив, что мой зять спец по компьютерам, и попросил Рассела посмотреть на железяки Тони, пока я раздобуду нам спиртное. Четверть часа спустя я заглянул в гостевую комнату и застал Рассела под столом, он копался внутри системного блока, сняв с него крышку, над столом виднелся лишь череп с торчащими шипами волос. Тони обнаружился на задней веранде — он сидел на краю горячей ванны, без пузырьков, в одиночестве.

— Подумываю вернуться в Бруклин, — сказал он, поднимая стакан, чтобы чокнуться. — Одна беда: Бруклина, куда я хотел бы вернуться, уже не существует.

— Тебе разве можно пить? — обеспокоился я.

— Это чай со льдом, — признался он. — Тебя когда-нибудь тянет в то жуткое место на Среднем Западе, где ты родился?

— Никогда, — ответил я. Простая и беспримесная истина. Разумеется, я и не помнил ничего о том городе. Мне было два, когда мы оттуда уехали, а к трем годам меня перевезли уже в следующий кампус.

— Люди, как правило, делятся на две группы, — продолжал Тони. — Они или бегут от своего прошлого — или борются с ним.

Я предчувствовал, что на меня сейчас обрушится очередное длинное научное рассуждение, полное клинических наблюдений и самодельной статистики, так что я сделал изрядный глоток бурбона и приготовился.

— Я хотел бы снова увидеть ту женщину, — сказал Тони. — Я рассказывал тебе о ней?

— Ты кончил прежде, чем она сняла лифчик.

Он печально кивнул.

— Но все же, думаю, она меня потрогала, — сказал он. — Я не помню, как она меня трогала, но полагаю, минимальный физический контакт для этого требовался.

— Если ты не помнишь… — попытался я сказать, но он не слушал.

— Думаю, я заигрывал с Йоландой Экклс, — сказал он, уставившись на темный лес возле своего дома. — Я такого не помню, однако, ты же знаешь, я склонен к флирту. Я даже с твоей женой как-то заигрывал.

— И ты помнишь это, — указал я, добавив: — И я тоже это помню.

— Ну да, — кивнул он. — Пожалуй. Но не могу отделаться от мысли, что я как-то виноват в том, что случилось с этой девушкой.

— Я тебя знаю. — Я постарался вложить в свои слова как можно больше уверенности. — Если ты заигрывал с Йоландой Экклс, то лишь затем, чтобы она почувствовала себя лучше.

— Ты так думаешь? Думаешь, я старался повысить ее самооценку? Не свою?

— Я уверен, — сказал я. — Я знаю тебя, Эл. Ты не тот человек, кто…

Мы поглядели друг другу в глаза и одновременно пожали плечами.

— Вопрос не в том, взяла ли та женщина его в руки, — сказал Тони. — Он так не стоит.

Одна из вещей, которых никогда не знаешь наверное, — уместна ли будет шутка. Иногда не понимаешь этого даже после того, как шутка сорвется с языка. Признаюсь, я был в таком восторге, поймав Тони на двусмысленном употреблении местоимения, что не удержался.

— Он несомненно стоит, — сказал я старому другу. — Не вопрос.

Гостиная за нашими спинами опустела. Все собрались в той комнате, где Рассел изучал монитор, по которому ползли, занимая все пространство от левого фланга до правого, различные символы, — строка возникала внизу экрана и постепенно продвигалась вверх, и когда она исчезала за верхним краем, ты все еще ждал, что она сейчас появится, неизменная, в воздухе над монитором, поползет по стене к потолку.

Маленькая комната была забита мужчинами, следившими за этим причудливым зрелищем словно за каким-то колдовством. За это время появилось еще несколько друзей Тони, в прихожей снова послышался звонок. Я приметил Билли Квигли: тот загнал в угол нового декана и обрушил на него пьяную инвективу. До меня донеслось слово «долбодятел», а я-то думал, оно предназначается только мне.

В глазах Уильяма Генри Деверо Младшего вся эта сцена приобрела сюрреалистическое качество. Говорят, наши сны полны смыслов, и я невольно подумал, что такова и эта сцена — концентрированные смыслы. Я подумал, что если я сам сконцентрируюсь, то сумею постичь эти смыслы. Я знал этих мужчин. С большинством из них я был знаком двадцать лет. Когда мы впервые встретились, все мы были женаты. Немногие из нас все еще состоят в браке. Больше разведенных. Еще больше тех, кто развелся и попытал счастья еще раз. Некоторые из нас предали замечательных женщин. Некоторые сами были преданы. Но вот они мы, собранные воедино, пусть даже на этот вечер, некоей потребностью и как будто ждем знамения. И я — один из нас.

Рассел отодвинул стул и вздохнул:

— Ничего не понимаю.

И вдруг мы все засмеялись — быть может, из-за той наглядной шутки, что сопутствовала его словам: по монитору все еще ползла вверх непостижимая вязь.

— Нет, правда, он должен работать, — пояснил Рассел, опасаясь, видимо, что смеются над ним.

— Может быть, он и работает, — сказал Джейкоб Роуз. — Наверное, ты подключился напрямую к Божьему разуму. Это список наших путей. Осталось лишь взломать код.

Возможно, причина в смехе — столько ошалевших мужчин среднего возраста, неумеренно расходующих кислород в маленькой комнате, — но мы все одновременно заметили, как тут душно, и так же внезапно нам всем захотелось на волю. Лишь повернувшись к двери, мы осознали, в какую угодили ловушку. Дверь гостевой спальни открывалась внутрь, на себя, а мы слишком к ней притиснулись. Не оставалось места, чтобы ее открыть.

— Попались! — с издевкой крикнул кто-то. — Словно крысы.

— Все назад! — скомандовал другой голос, но те, кто стоял в глубине комнаты, то ли не слышали, то ли не поняли, зачем это нужно. Все знали, где находится дверь, и все рвались к ней, воображая близкую свободу. И вдруг все заговорили разом, засмеялись, выкрикивая в тревоге и отчаянии уже не столь шуточные ругательства. «Помогите!» — заорал кто-то в центре комнаты, возможно все еще прикалываясь.

Обычно я поддаюсь такого рода слепой клаустрофобной панике, что наполнила в тот момент комнату, но случайно я поймал взгляд Пола Рурка в противоположном углу, и когда я улыбнулся, он изо всех сил постарался скрыть ответную усмешку. Двадцать лет он неколебимо твердил: все, что я сочту забавным, таковым заведомо не является, и я видел, как рассыпается в прах это двадцатилетнее убеждение. Я видел, как он сдался, как его мясистая, злобная физиономия расплылась в широчайшей ухмылке и запрыгали вверх-вниз плечи.

Разумеется, единственным выходом было всем отступить на шаг — и мы бы смогли открыть дверь. К тому моменту компания слесарей, компания каменщиков, компания проституток, да что там, стая шимпанзе сообразила бы, что делать. Но, к несчастью, в этой комнате оказалась взаперти компания университетских профессоров — и мы никак не могли взять в толк, что же с нами стряслось.