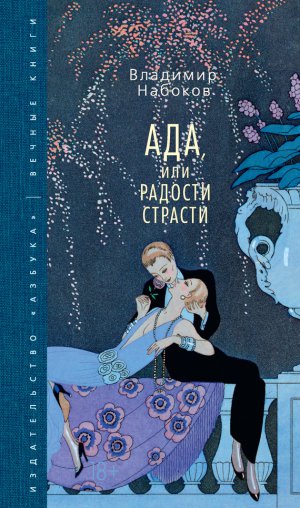

Ада, или Радости страсти Набоков Владимир

Никого, кроме двойняшек Эрмининых, Ада приглашать на пикник не хотела, не имела она и намерения звать одного только брата, без сестры. Но последняя, как выяснилось, прийти не могла, поскольку уехала в Нью-Крэнтон повидаться с первой своей детской любовью – юным барабанщиком, отплывавшим вместе со своей частью в сторону восхода солнца. А Грега все же пришлось позвать: за день до пикника он заехал в Ардис – передать «талисман», подаренный Аде тяжело больным отцом близнецов, и с ним пожелание, дабы Ада берегла этого верблюдика, пять столетий назад – во времена Тимура и Набока – вырезанного в Киеве из желтоватой слоновой кости, так же как некогда берегла его бабушка старика.

Ван не заблуждался, полагая, что преданность Грега не производит на Аду ни малейшего впечатления, и рад был снова увидеть его – безнравственной в самой ее чистоте радостью, льдистой корочкой одевавшей дружеские чувства, которыми счастливый влюбленный проникается к добропорядочному во всех смыслах сопернику.

Грег, оставивший на лесной дороге свой великолепный, новенький черный «Силентиум», заметил:

– А к нам еще гости пожаловали.

– И верно, – согласился Ван. – Who are they (кто сии)? Ты имеешь какое-нибудь представление?

Такового не имел никто. Облаченная в дождевик, ненакрашенная, мрачная Марина подошла к мальчикам, вглядываясь между деревьями туда, куда указывал Ван.

Около дюжины пожилых горожан в темной, потрепанной и неопрятной одежде уважительно осмотрели «Силентиум», затем перешли дорогу и, войдя в лес, присели и занялись скромным colazione[146] – сыром, булочками, салями, сардинами и кьянти. Они расположились от пикникующих достаточно далеко, чтобы не причинять им никакого беспокойства. У них не было с собой механических музыкальных шкатулок. Голоса их звучали негромко, жесты были до крайности сдержанны, сводясь преимущественно к ритуальному комканью в кулаке бурой оберточной или грубой газетной, или «хлебной» бумаги (очень тонкий, непрочный сорт) с последующим мирным и как бы механическим отбрасыванием комочка в сторону, между тем как другие по-апостольски печальные длани разворачивали снедь или зачем-то вновь заворачивали ее под благородной тенью сосен, под смиренной – ложных акаций.

– Как странно, – сказала Марина, почесывая напеченную солнцем плешинку на темени.

Она послала слугу выяснить, что происходит, и сказать этим цыганским политикам или калабрийским поденщикам, что господин Вин, здешний барин, страх как прогневается, услышав о непрошеных гостях, разбивших бивак в его лесу.

Слуга вернулся, качая головой. Они не понимали ни по-русски, ни по-английски. За дело взялся Ван:

– Прошу вас, уходите, здесь частная собственность, – сказал он на вульгарной латыни, на французском, на канадийском французском, на русском, на юконском русском и вновь на самой низкой латыни: proprieta privata.

Он постоял, глядя на них, едва замечаемый ими, едва тронутый тенью листвы. Небритые, с отдающими в синеву щеками мужчины в старых воскресных костюмах. У одного-двоих недоставало воротничков, но кадыки их все равно украшались галстучными запонками. Один был бородат, с влажно косящими глазами. Они разулись, а снятые кожаные сапоги с набившейся в трещины пылью и оранжево-бурые туфли, с носами либо очень тупыми, либо очень острыми, укрыли в густых лопухах или расставили по старым пенькам тоскливой вырубки. И правда, как странно! Ван повторил просьбу, и пришлецы залопотали, обмениваясь словами решительно непонятного языка и легонько всплескивая руками в сторону Вана – словно бы несмело отгоняя комара.

Ван спросил у Марины, не угодно ли ей, чтобы он применил силу, но мягкая, сердобольная Марина ответила, поглаживая одной рукой волосы и подпершись другой – нет, не будем обращать на них внимания, благо они уже углубляются дальше в лес, видишь – одни, a reculons, тянут за собой на подобии старого одеяла разную снедь, будто рыбачий баркас волокут по смешанному с галькой песку, другие чинно подбирают смятую обертку, чтобы, выдерживая общий порядок эвакуации, оттащить ее в новый, далекий отсюда приют: необычайно грустная, полная глубокого смысла картина – вот только в чем, в чем ее смысл?

Мало-помалу Ван о них позабыл. Праздник удался на славу. Марина сбросила дымчатый дождевик, или скорей «пылевик», который надевала на пикники (что там ни говори, а домашнее серое платье с розовой фишю – самый подходящий для старухи наряд, заявила она), и подняв пустой стакан, живо и весьма музыкально пропела арию Ботанички: «Налейте, налейте бокалы полней!.. Нам дорог всегда светлый миг наслажденья, так выпьем, друзья, за него!» С жутким и жалостным чувством, но решительно безо всякой любви Ван старался и не мог оторвать взгляд от бедной проплешинки на бедной старой головке Травердиаты, от скальпа, перенявшего у нанесенной на волосы краски ужасный рыжевато-ржавый оттенок и блестевшего ярче мертвых волос. Он попытался, далеко не впервые, выдавить из себя хоть каплю приязни к ней и как всегда не сумел, и как всегда сказал себе, что Ада ведь тоже матери не любит – утешение малодушное и сомнительное.

Грег, в трогательной простоте полагавший, что Ада отметит и одобрит его поведение, осыпал мадемуазель Ларивьер тысячью мелких знаков внимания помогая ей снять лиловый жакет, вместо нее переливая из термоса молоко в кружку Люсетты, передавая ей бутерброды, наливая, наливая полнее бокал мадемуазель Ларивьер и с восхищенной ухмылкой выслушивая ее диатрибы, направленные против англичан, которых она не любила еще сильней, чем татар или этих, ну в общем ассирийцев.

– Англия! – кипятилась она. – Англия! Страна, в которой на одного поэта приходится девяносто девять sales petits bourgeois, да и те зачастую весьма сомнительного происхождения! Англия смеет передразнивать Францию! Вон у меня в корзинке лежит хваленый английский роман, так в нем даме подносят в подарок духи – дорогие духи! – называющиеся «Ombre Chevallier»[147] – а это рыба, рыба и ничего больше, евдошка – превкусная, не спорю, но едва ли пригодная для того, чтобы пропитывать ее запахом носовые платки. А прямо на следующей странице так называемый философ рассуждает насчет «une acte gratuite»[148], как будто все эти «акты» непременно женского рода, а так называемый владелец парижского отеля говорит «je me regrette» вместо «je regrette»![149]

– D'accord, – вмешался Ван, – но что вы скажете о таких безобразных ошибках во французских переводах с английского, как например...

К несчастью, а может быть, к счастью, именно в этот миг Ада испустила русское восклицание, обозначающее крайнюю степень досады, – на поляну вплывал серо-стальной открытый автомобиль. Стоило машине остановиться, как ее окружила все та же орава горожан, мнилось, странно умножившихся от того, что они сбросили пиджаки и жилетки. Молодой Перси де Прей в рубашке с рюшами и белых брюках прорвал их круг, всем своим видом выражая вражду и презрение, и подошел к шезлонгу, в котором сидела Марина. Как ни пыталась Ада остановить свою глупую мать, посылая ей укоризненные взгляды и исподволь покачивая головой, та все же пригласила Перси присоединиться к празднику.

– Не смел надеяться... О, с превеликим удовольствием, – сказал Перси, вслед за чем – о, далеко не сразу – сей якобы запамятливый, а на деле сугубо расчетливый белобрысый бандит вернулся к машине (у которой еще маячил последний зачарованный зритель) и извлек из багажного рундука букет длинноногих роз.

– Как жаль, что я ненавижу розы, – сказала Ада, с опаской их принимая.

Откупорили бутылку мускатного. Выпили здоровье Ады и Иды. «Разговор стал общим», – как любила писать Монпарнасс.

Граф Перси де Прей поворотился к Ивану Демьяновичу Вину:

– А ты, сказывают, стал поборником противоестественных поз?

Полувопрос задан был полуглумливо. Ван вгляделся сквозь свой люнель в медовое солнце.

– То есть? – осведомился он.

– Ну как же – этот фокус с хождением на руках. Одна из служанок твоей тетки приходится сестрой одной нашей служанке, а две усердных сплетницы команда опасная (со смехом). Предание гласит, будто ты занимаешься этим с утра до вечера и чуть ли не в каждом углу. Прими мои поздравления! (кланяется).

Ван ответил:

– Предание преувеличивает. В действительности я практикуюсь по нескольку минут через ночь на другую, не правда ли, Ада? (оглядываясь в поисках Ады). Могу ли я, граф, предложить вам еще немного mouse-and-cat[150] – не бог весть какой каламбур, но по крайности моей собственной выделки.

– Ван, милый, – сказала Марина, с наслаждением внимавшая живой, беспечной болтовне приятнейших молодых людей, – расскажи же ему, как тебя принимали в Лондоне. Же тампри (пожалуйста)!

– Отчего же нет, – сказал Ван. – Видите ли, все началось в Чусе шутки ради, не более, но после...

– Ван! – пронзительно крикнула Ада. – Ван, иди сюда, мне нужно тебе что-то сказать.

Дорн (перелистывая журнал, Тригорину): «Тут месяца два назад была напечатана одна статья... письмо из Америки, и я хотел вас спросить, между прочим... (берет Тригорина за талию и отводит к рампе) так как я очень интересуюсь этим вопросом...»

Ада стояла спиной к стволу дерева, точно красавица-шпионка, только что отказавшаяся от наглазной повязки.

– Я хотела тебя спросить, между прочим, Ван (продолжает шепотом, сердито взмахивая запястьем), когда ты, наконец, перестанешь, ломать идиота-хозяина? Он же пьян в стельку, ты разве не видишь?

Экзекуцию прервало появление дяди Дана. Машину он водил на удивление безалаберно – качество, бог весть почему часто присущее людям угрюмым и скучным. Шустро заплетаясь меж сосен, он подкатил в своей маленькой красной двухместке прямо к Аде, резко затормозил и преподнес ей чудный подарок большую коробку мятных леденцов, белых, розовых и, подумать только! зеленых. А еще, подмигнув, сообщил он, у него имеется для нее аэрограмма.

Ада надорвала конверт и увидела, что, вопреки ее опасениям, аэрограмма пришла не из тусклого Калугано, но из гораздо более веселого Лос Ангелеса, да и предназначена вовсе не ей, а матери. Лицо Марины, торопливо пробегавшей глазами послание, понемногу приобретало выражение почти неприличного молодого блаженства. Жестом победительницы она протянула листок Ларивьер-Монпарнасс, которая, дважды его прочитав, слегка поклонилась с улыбкой снисходительного неодобрения. И, буквально приплясывая от радости:

– Педро возвращается, – желая успокоить дочь, воскликнула (плеснула, прожурчала) Марина.

– И, надо думать, проторчит тут до осени, – обронила Ада, усаживаясь на расстеленный поверх мурашей и сухих сосновых иголок плед, чтобы сыграть с Люсеттой и Грегом в «снап».

– Да нет же, всего на пару недель (по-девичьи хихикая). А потом все двинемся в Houssaie, Холливуд-тож (Марина определенно была в ударе), да, все и поедем, наша писательница, дети и Ван, – если захочет.

– И рад бы да не могу, – сказал Перси (образчик его юмора).

Между тем дядя Дан, глядевший нынче франтом (блейзер в вишневую полоску и водевильное соломенное канотье), заинтересовался пирующими соседями и направился к ним, держа в одной руке стакан «Богатырского», а в другой бутерброд с икрой.

– Пруклятые дети, – ответила Марина на какой-то вопрос Перси.

Перси, тебя ожидала скорая смерть – не от пули, впившейся в твою толстую ногу на травке крымской лощины, но пришедшая пару минут спустя, когда ты открыл глаза и с облегчением увидал, что тебя надежно укрывают ветки маккии; тебя ожидала скорая смерть, Перси, но тем июльским днем в округе Ладора, развалясь под соснами, успев роскошно надраться на каком-то ином торжестве, с похотью в сердце и липким стаканом в сильной, поросшей белесыми волосками руке, слушая речи прескучной литературной дамы, болтая с немолодой актрисой и поедая глазами ее хмурую дочь, ты упивался пикантностью положения, что, впрочем, – твое здоровье, приятель! – и не удивительно. Дюжий, красивый, праздный и хищный, первостатейный регбист, совратитель деревенских дурех, ты сочетал в себе обаяние отдыхающего атлета с притягательной томностью великосветского олуха. Кажется, сильнее всего я ненавидел младенческую кожу на твоем лунообразном лице, гладкие челюсти человека, бреющегося безо всяких хлопот. Я-то при каждом бритье заливался кровью – и продолжал заливаться еще семьдесят лет.

– Вон в той скворешне, – рассказывала Марина своему молодому поклоннику, – когда-то был «телефон». Как бы он мне сейчас пригодился! А, вот и он, enfin!

Притопал назад ее муж – без стакана и бутерброда, но зато с чудесными новостями. «Исключительно учтивые люди». Он разобрал самое малое дюжину итальянских слов. Насколько он понял, это какой-то товарищеский завтрак пастухов. Ему кажется, что им показалось, что он тоже пастух. Образцом для их копии скорее всего послужило полотно неизвестного мастера из собрания кардинала Карло ди Медичи. Возбужденный, чрезмерно возбужденный человечек заявил, что он непременно желает, чтобы слуги собрали остатки вина и еды и отнесли их его замечательным новым друзьям; он первым взялся за дело, подцепив пустую бутылку и корзинку, в которой лежало вязание, английский роман (Квигли) и рулон туалетной бумаги. Однако Марина объяснила ему, что профессиональные обязательства требуют от нее немедленного звонка в Калифорнию, и Дан, тут же забыв свои замыслы, охотно взялся доставить ее домой.

Звенья и петельки дальнейших событий давно уже потонули в тумане, тем не менее в одно примерно время с их отъездом или несколько спустя Ван стоял на берегу ручья (в котором чуть раньше отразились две пары почти слившихся глаз) и вместе с Перси и Грегом швырялся камушками в останки торчавшей на другом берегу старой, проржавевшей жестяной вехи с уже неразличимой упреждающей надписью.

– Ох, надо пассати! – надув щеки и лихорадочно роясь в ширинке, воскликнул на своем любимом славянском жаргоне Перси. За всю свою жизнь, сообщил Вану невозмутимый Грег, ему не приходилось видеть столь уродливого устройства, обрезанного в хирургической клинике, преувеличенно длинного и румяного, с таким феноменальным c?ur de b?uf; да и ни с чем подобным этой ровной, мощно изогнутой, практически неизбывной струе ни одному из двух брезгливо-завороженных молодых людей встречаться тоже не приходилось. «Ффу!» – облегченно выдохнул Перси и упаковался.

С чего началась возня? Вроде бы вся троица переходила ручей по склизким камням, так? И Перси спихнул с них Грега? Или это Ван толкнул Перси? Что там было такое – палка? Которую пришлось выламывать из кулака? Схваченное и вырванное запястье?

– Ого, – сказал Перси, – а ты, паренек, похоже, не прочь порезвиться!

Грег в наполовину мокрых брюках-гольф беспомощно – оба противника были ему по душе – смотрел, как они схватились у самой кромки воды.

Перси был года на три старше и килограммов на двадцать тяжелее Вана, но тому случалось без особых хлопот справляться и с мерзавцами покрупнее. Почти сразу багровая физиономия графа оказалась зажатой у Вана подмышкой. Пыхтя и пошатываясь, согнутый вдвое граф месил ногами траву. Он высвободил одно алое ухо, снова был схвачен, получил подножку и рухнул под тяжестью Вана, который в два счета уложил его «on his omoplates» («на обе лопатки»), как по-борцовски называл это Кинг-Винг. Перси лежал, пыхтя, будто умирающий гладиатор, крепко прижатый к земле мучителем, большие пальцы которого уже принялись вытворять что-то страшное с его вздымавшейся грудью. Взревев от боли, Перси дал понять, что с него довольно. Ван потребовал более внятного изъявления покорности и получил его. Грег, боясь, что Ван не уловит придушенной мольбы от пощаде, повторил его в толковательном третьем лице. Ван отпустил горемыку графа, тот сел, отплевываясь, ощупывая горло, разглаживая на дюжих телесах измятую рубашку и хрипло прося Грега поискать отлетевшую запонку.

Ополаскивая руки в небольшой заводи под одним из порогов, Ван с веселым смущением опознал прозрачный, трубчатый, смахивающий на асцидию предметик, который, путешествуя вниз по ручью, застрял в бахроме незабудок – тоже неплохое название.

Он уже тронулся в обратный путь к пикниковой полянке средь сосен, когда на него рухнула сзади гора. Одним неистовым рывком он бросил нападающего через себя. Перси навзничь грянулся оземь и минуту-другую пролежал, раскинувшись. Ван смотрел на врага, держа наготове крабьи клешни и ожидая лишь повода, чтобы испробовать на нем особый, экзотически-пыточный прием, прибегнуть к которому во всамделишной драке ему по сей день не удавалось.

– Ты мне плечо сломал, – проворчал Перси, присев и потирая толстую руку. – Мог бы и полегче, черт молодой.

– Давай вставай! – сказал Ван. – Поднимайся! Хочешь еще получить или присоединимся к дамам? К дамам? Ладно. Только с твоего разрешения, на этот раз ты пойдешь впереди.

Приближаясь со своим пленником к поляне, Ван ругательски ругал себя за то, что нежданный второй раунд взял его настолько врасплох; он никак не мог отдышаться, каждая жилка его трепетала, оказалось к тому же, что он хромает, и это надлежало скрыть, – между тем Перси де Прей в привольной рубашке и в белых штанах, будто по волшебству оставшихся безукоризненно чистыми, бодро помахивая руками и поводя плечьми шагал впереди, с видом преспокойным и даже, пожалуй, счастливым.

Через пару минут их нагнал Грег, принесший запонку – подлинный триумф скрупулезной дедукции, – и Перси с пошлым «Молодцом!» замкнул шелковую манжету, завершив тем самым процесс презрительной реставрации.

Их услужливый спутник, все так же бегом, первым достиг места прошедшего праздника; Ада глядела на него, держа два красношляпых, пестроногих гриба в одной руке и еще три в другой, и он, приняв за тревогу удивление, обозначившееся на ее лице, когда она услышала стук копыт доброго сэра Грега, поспешил еще издали прокричать: «Он невредим! Невредим, мисс Вин!» – ослепленный состраданием юный рыцарь не сообразил, что она, быть может, еще и не знает о схватке красавца с чудовищем.

– Истинно так, – откликнулся первый, взяв из ее руки пару поганок (любимое лакомство нашей девы) и приласкав их гладкие шляпки. – Да и кто бы меня повредил? Ваш кузен продемонстрировал на Греге и на вашем покорном слуге несколько чрезвычайно бодрящих приемов восточной борьбы «скротум-вон», кажется, так она называется.

Он попросил вина, но оставшиеся бутылки давно отнесли таинственным пастырям, а те уже лишили соседнюю вырубку своего благодетельного надзора: возможно, они даже успели зарезать и закопать одного из своих товарищей, если это ему принадлежали жесткий воротничок и рептильный галстук, свисавшие с ветки ложной акации. Исчез и букет роз, – Ада велела засунуть его обратно в багажник графской машины: чем тратить их на нее, сказала она, пусть лучше подарит милейшей сестрице Бланш.

И вот наконец мадемуазель Ларивьер захлопала в ладоши, отрывая от неторопливой трапезы Кима, правившего двуколкой, и Трофима, светлобородого кучера, который привез детей. Ада отобрала у Перси грибы, все, что он смог получить в рассужденьи Handkuss[151], это ее холодный кулак.

– Чертовски приятно было повидаться с тобой, старина, – сказал он, легонько хлопнув Вана по плечу – жест, в их кругу немыслимый. – Надеюсь, мы с тобой еще порезвимся и очень скоро. Хотелось бы знать, – прибавил он, понижая голос, – стреляешь ты так же лихо, как борешься?

Ван проводил его до машины.

– Ван, Ван, иди сюда, Грег хочет с тобой попрощаться, – крикнула Ада, но он не обернулся.

– Прикажете понимать это как вызов, me faites-vous un duel?[152] осведомился он.

Перси, уже усевшись за руль, улыбнулся, сощурился, склонился над приборной доской, еще улыбнулся и ничего не ответил. Мотор затарахтел трюх-трюх, затем громыхнул, Перси натянул перчатки.

– Quand tu voudras, mon gars, – сказал Ван, прибегнув к ужасному «ты» дуэлянтов старинной Франции, и пристукнул по крылу.

Машина скакнула вперед и скрылась из виду.

С колотящимся сердцем Ван вернулся на пикниковую поляну, помахав мимоходом Грегу, который чуть в стороне от обочины разговаривал с Адой.

– Нет, правда, уверяю тебя, – говорил Грег, – твоего кузена винить не в чем. Перси все это затеял и потерпел поражение в самом что ни на есть чистом матче «коротомы» – борьбы, распространенной в Теристане и Сорокате, мой отец наверняка тебе про нее рассказывал.

– Ты очень милый, – ответила Ада, – но голова у тебя, по-моему, совершенно не варит.

– И никогда не варила в твоем присутствии, – заметил Грег, садясь на своего черного безмолвного скакуна и терзаясь ненавистью к нему, к себе и к обоим задирам.

Он натянул очки и тихо тронулся с места. Уже и мадемуазель Ларивьер влезла в двуколку и вскоре затерялась в пестром пролете лесной дороги.

Люсетта подбежала к Вану, подогнув коленки, игриво обняла своего большого кузена за ноги и на миг застыла, приникнув к нему.

– Ступай, – сказал Ван, поднимая ее, – да не забудь безрукавку, голой ехать нельзя.

Подошла Ада

– Мой витязь, – глядя мимо него, сказала она с непередаваемой гримаской, заставлявшей всякого, кто видел ее, теряться в догадках, выражает ли она сарказм, восторг или пародию на то либо на другое.

Люсетта, размахивая грибной корзинкой, запела:

- Покрутил он ей сосок,

- Так что сок с него потек...

– Люси Вин, прекрати немедленно! – прикрикнула на бесенка Ада, а Ван, состроив гневное лицо, дернул девочку за маленькое запястье и одновременно шутовски подмигнул над ее головою Аде.

Беззаботная с виду троица приблизилась к «виктории». Рядом с ней кучер, досадливо хлопая себя по бокам, отчитывал встрепанного мальчишку из ардисовской дворни, только что вылезшего из-под куста. Мальчишка отсиживался там, мирно наслаждаясь потрепанным экземпляром «Таттерсалии», полным изображений великолепных, сказочно вытянувшихся скаковых лошадей, в итоге шарабан, набитый сонными слугами и грязной посудой, укатил без него.

Отрок вскарабкался на облучок, к Трофиму, заливисто «тпрррукнувшему» в спины сдавших было задом гнедых. Люсетта потемневшими зелеными глазами следила за тем, как занимают ее привычное место.

– Тебе придется усадить ее на свое двоюродное колено, – без выражения произнесла, обращаясь в пространство, Ада.

– А «La maudite riviere» возражать не будет? – рассеянно спросил Ван, пытаясь поймать за хвостик ощущение однажды уже совершившейся судьбы.

– А Ларивьер пускай засунет себе (и нежные бледные уста Ады повторили грубую шутку Гавронского)... К Люсетте это тоже относится, – прибавила она.

– Vos «vyragences» sont assez lestes, – заметил Ван. – Ты на меня сильно сердишься?

– Нет, Ван, совсем нет! Я очень рада, что ты победил. Но мне исполнилось сегодня шестнадцать. Шестнадцать лет! Больше, чем было моей бабушке при ее первом разводе. Наверное, это мой последний пикник. Детство стерлось до дыр. Я люблю тебя. Ты меня любишь. Грег меня любит. Все меня любят. Я уже лопаюсь от любви. Да поехали же, пока она не спихнула этого цыпленка – Люсетта, сейчас же оставь его в покое!

Наконец коляска покатила, счастливые дети возвращались домой.

– Уф! – крякнул Ван, едва на колено ему опустился округлый груз – и, кривясь, пояснил, что повредил о камень правую чашечку.

– Конечно, если человек не может обойтись без дурацкой возни... процедила Ада и (к бурному восторгу солнечной пестряди) открыла на изумрудной закладке коричневую с золотым обрезом книжечку, которую читала по дороге на пикник.

– Ничего не имею против легкой возни, – отозвался Ван, – а сегодняшняя раззадорила меня не на шутку и не по одной только причине.

– А я видела, как вы – возились, – обернувшись, сказала Люсетта.

– Чшш-чшш, – зашипел Ван.

– Я хотела сказать – ты с ним.

– Девочка, нам твои впечатления не интересны. И не нужно все время ко мне оборачиваться. Ты можешь заработать колясочную болезнь, особенно когда из тебя...

– Совпадение: «Jean qui tachait de lui tourner la tete...», произнесла, на мгновение всплыв на поверхность, Ада.

– ...когда «из тебя начнет выматываться дорога», как выразилась твоя сестра, когда ей было столько же лет, сколько сейчас тебе.

– Да, верно, – мечтательно и мелодично отозвалась Люсетта.

Они все же уговорили ее натянуть безрукавку на темно-медовое тельце. Недавнее валяние на земле оставило в белой ткани порядочно всякого сору сосновые иглы, комочек мха, сдобные крошки, крошечную гусеничку. На заполненных до отказа зеленых штанишках виднелись лиловые ежевичные пятна. Ярко-янтарные пряди летели Вану в лицо, вея запахом давнего лета. Семейный запах; да, совпадение; череда слегка сдвинутых совпадений; артистизм асимметрии. Она осела ему на колено грузно, мечтательно, foie gras и персиковый пунш переполняли ее, она почти касалась его лица тылом оголенных, радужно бронзовеющих загорелых рук – собственно, и коснулась, когда он глянул вниз, вправо и влево, проверяя, не забыли ль они грибы. Нет, не забыли. Мальчик-слуга читал и ковырял, судя по движениям его локтя, в носу. Плотная попка Люсетты, ее прохладные бедра опускались все глубже и глубже в зыбучий песок грезоподобного, переведенного на язык сна, искаженного преданиями прошлого. Ада, которая, сидя рядом, переворачивала маленькие странички своей книжки быстрее, чем мальчик на облучке, была, конечно, волшебнее, неотразимее, незыблемее и прелестнее, исполнена страсти более сумрачной и жгучей, чем в четырехлетней давности лето, – но сейчас он снова жил тем, другим пикником, и это Адины мягкие ягодицы держал он сейчас на коленях, как будто она раздвоилась, обратившись в пару выполненных в разных цветах репродукций.

Сквозь медного шелка пряди он искоса глянул на Аду, она тут же выпятила губы, словно посылая ему поцелуй (простив его, наконец, за дурацкую драку!), и сразу вновь углубилась в пергаменовый томик, «Ombres et couleurs», 1820 года издание повестей Шатобриана с рисованными от руки виньетками и плоской мумийкой засушенного анемона. Свет и сумрак леса проплывали страницами книги, по Адиному лицу и Люсеттиной правой руке, на которой он, не удержавшись, из одной только благодарности к двойнику, поцеловал след комариного укуса. Бедная Люсетта наградила его вороватым, томным взором и отвернулась, уставясь на красную шею возницы, – отвернулась от этого, другого ее возницы, который несколько месяцев неотвязно лез в ее сны.

Мы не станем прослеживать мысли, угнетавшие Аду, чья углубленность в книгу была куда поверхностней, чем представлялась; мы не станем, да собственно, и не сможем мало-мальски основательно проследить их, ибо память о мыслях намного тусклее памяти о тенях и о красках, или о корчах юного сладострастья, или об изумрудном змие в тенистом раю. Мы предпочитаем – нам так удобнее – отсидеться внутри Вана, покамест Ада располагается в Люсетте, обе они – в Ване (и все трое во мне, добавляет Ада).

Со сладкой мукой он вспоминал на все готовую юбку, бывшую в тот день на Аде, настоящую «взмывочку», как выражались чусские цыпки, и жалел (улыбаясь), что на Люсетте сегодня целомудренные панталончики, а на Аде брюки, напоминающие (усмехаясь) лущеный кукурузный початок. По мере рокового развития самых мучительных хворей порой выпадают (серьезно кивая) сладкие утра приятнейшего покоя, – они не навеяны каким-нибудь благотворным бальзамом или лекарством (указывая на пузырьки, стеснившиеся у изголовья), по крайней мере, мы не осознаем, что лекарство было нам подано любящею рукою отчаяния.

Ван закрыл глаза, чтобы полнее сосредоточиться на золотистом паводке ликования. Много, ах как много лет спустя он с изумлением (умудряется же человек сносить такое блаженство) вспоминал этот миг совершенного счастья, полного затмения пронзительной, раздирающей муки (piercing and preying ache), логику опьянения, круговую поруку доводов, ведущих к мысли о том, что даже самая ветроватая из дев поневоле остается верна, когда любит так же сильно, как любят ее. Он следил, как в лад мерным покачиваньям коляски вспыхивает Адин браслет, как солнце, падая на ее полные, чуть приоткрытые в профиль губы, высвечивает багровую пыльцу подсохшей в их тонких поперечных складочках слюны. Он открыл глаза: браслет, точно, посверкивал, но никаких следов помады на губах не осталось, и сознание несомненности того, что через миг он коснется их бледной и жаркой мякоти, обернулось угрозой беды, зарождающейся под торжественной тяжестью другого ребенка. Но тонкая, лоснящаяся потом шейка Адиной агентессы казалась такой трогательной, а ее доверчивая неподвижность такой трезвящей, – к тому же никакой украдчивый вымысел не мог сравниться с тем, что ожидало его в Адиной беседке. Тут и боль в колене подоспела на помощь, и честный Ван попенял себе за попытку использовать малютку-нищенку на подмену принцессе из сказки – «чья драгоценная плоть не должна покраснеть под ударом карающей десницы», как выражается Пьерро в переложении Петерсона.

Летучее пламя погасло, переменив его настроение. Следовало что-то сказать, распорядиться о чем-то, положение было серьезным или могло стать таковым. Они уже достигли околицы Гамлета, русского сельца, от которого березовая аллея вела прямиком в Ардис. Несколько повязанных платочками сельских нимф, наверняка немытых, но все равно прельщающих взоры блеском открытых плеч и полнотою высоких грудей, покоящихся в тюльпанных чашах корсетов, гуськом переходили рощицу, распевая на трогательном английском старинную частушку:

- Thorns and nettles

- For silly girls:

- Ah, torn the petals,

- Ah, spilled the pearls![153]

– У тебя в заднем кармане лежит карандашик, – сказал Ван Люсетте. Можно я его возьму? Хочу записать эту песенку.

– Только не щекотись, – сказало дитя.

Ван потянулся к Адиной книге и написал на форзаце (она со странной опаской следила за его рукой):

Я не хочу его больше видеть.

Это серьезно.

Скажи М., пусть не принимает его, или я уеду.

Ответа не требуется.

Ада прочитала написанное и медленно, молча, стерев строки резинкой карандаша, вернула последний Вану, сунувшему его на прежнее место.

– Ты все время ерзаешь, – не оборачиваясь, пожаловалась Люсетта и добавила: – В следующий раз я ему места не уступлю.

Они уже подкатили к крыльцу, Трофиму пришлось отвесить подзатыльник читателю в синем кафтанчике, чтобы тот отложил книгу, соскочил с облучка и подал руку вылезающей из коляски Аде.

40

Ван нежился в сетчатом гнездышке под лириодендронами, читая критику Антитерренуса на Раттнера. Колено всю ночь донимало его; теперь, после второго завтрака, оно вроде бы слегка угомонилось. Ада верхом ускакала в Ладору, – Ван надеялся, что она забудет купить для него рекомендованное Мариной липучее скипидарное масло.

Лужайку пересек, направляясь к Вану, его лакей, по пятам за ним следовал казачек – стройное юное существо, от шеи до пят затянутое в черную кожу, в фуражке, из-под которой выбивались вьющиеся каштановые пряди. Удивительное дитя огляделось по сторонам, приосанилось с аффектацией актера-любителя и вручило Вану письмо с пометкой «в собственные руки».

Дорогой Вин!

Через пару дней мне предстоит покинуть страну и какое-то время нести за границей военную службу. Если вы желаете до отъезда повидаться со мной, буду счастлив встретить вас (и любого господина, коего вам будет угодно с собой привести) завтра на рассвете, в том месте, где дорога на Мейднхэр пересекает Торфяный тракт. Если же нет, покорнейше прошу вас удостоверить краткой запиской, что вы не держите на меня зла, подобно тому, как и по отношению к вам, милостивый государь, не питает ни малейшего озлобления ваш покорный слуга

Перси де Прей

Нет, Ван не желал видаться с графом. Он так и сказал смазливому казачку, который стоял, подпершись рукою и слегка выворотив ногу, будто статист, ожидающий сигнала, чтобы вместе с прочими прыгунами удариться в сельскую плясовую, как только Калабро допоет свою арию.

– Un moment[154], – прибавил Ван, – я хотел бы кое-что выяснить – это займет не больше минуты, достаточно будет зайти за то дерево – кто ты, мальчик с конюшни или девочка с псарни?

Казачек ничего не ответил и удалился, сопровождаемый похмыкивающим Бутом. Тихий взвизг, донесшийся из-за скрывших их лавров, позволял заключить, что казачка неподобающим образом ущипнули.

Ван затруднялся определить, продиктовано ли это неуклюже-напыщенное послание опасением человека, уплывающего сражаться за свою страну, что его отплытие могут счесть бегством от обязательств более частного толка, или подобного шага к примирению потребовал от Перси кто-то другой, – возможно, женщина (например, его мать, урожденная Прасковья Ланская); как бы там ни было, честь Вана осталась незатронутой. Он дохромал до ближайшего мусорного ящика, сжег письмо вместе с коронованным синим конвертом и выбросил всю историю из головы, отметив про себя, что в дальнейшем этот молодец по крайней мере перестанет досаждать своим вниманием Аде.

Она вернулась под вечер – слава богу, без притирания. Ван по-прежнему лежал в низко подвешенном гамаке, погруженный в уныние и угрюмость, но она, оглядевшись (с естественной грацией, и не снившейся каштановокудрому посланцу), приподняла вуаль, опустилась рядом с ним на колени и быстро его утешила.

Когда через два дня грянул гром (старинная метафора, имеющая намекнуть задним числом на старый овин), Ван осознал, что гром этот, наконец-то, свел для озлобленной очной ставки двух тайных доглядчиков, которые с первого дня рокового возвращения в Ардис копошились в глуби его сознания: первый, отводя взгляд, мямлил, будто Перси де Прей был и навеки останется всего лишь партнером по танцам, пустяшным поклонником; второй же с настырностью призрака намекал, что некая неназываемая неурядица грозит самому рассудку бледной, неверной возлюбленной Вана.

Утром того дня, который предшествовал другому, самому горькому дню его жизни, Ван обнаружил, что способен, не поморщившись, согнуть ногу в колене и на радостях совершил ошибку, вызвавшись сопровождать Аду с Люсеттой, почему-то надумавших завтракать на давно пребывавшей в небрежении крокетной площадке, – последующее возвращение в дом далось ему нелегко. Впрочем, купание в бассейне и валяние на солнцепеке неожиданно помогли, почти совершенно уняв боль ко времени, когда Ада, окутанная мягкой теплынью неспешно вечереющего дня, возвратилась домой с долгой «прополки» (как она называла свои ботанические блуждания) – немногословная и немного грустная, ибо местная флора перестала одаривать ее чем-либо сверх уже опостылых любимцев. Марина в пышном пеньюаре сидела за вынесенным на лужайку белым туалетным столиком со створчатым зеркалом, вокруг нее порхал парикмахер дряхленький, но еще способный творить чудеса мосье Виолетт из Лиона и Ладоры, – свое причудливое обыкновение делать прическу «на воздухе» Марина оправдывала и объясняла тем, что вот и бабушка ее тоже предпочитала qu'on coiffe au grand air, дабы предвосхитить нападенье зефиров (как бретер укрепляет руку, прихватывая кочергу на прогулку).

– А вот и наш знаменитый артист, – сказала Марина, указав на Вана мосье Виолетт, который принял его за Педро и поклонился с un air entendu.

Ван рассчитывал, перед тем как уйти к себе, чтобы переодеться к обеду, совершить вместе с Адой небольшую оздоровительную прогулку, но она, плюхнувшись в плетеное кресло, сказала, что у нее не осталось сил, что она вся в пыли, что ей нужно умыться и вымыть ноги, и приготовиться к муке мученской: ей предстояло вместе с матерью развлекать ожидавшихся к вечеру киношников.

– Я его видел в «Сексико», – промурлыкал мосье Виолетт Марине, зажав ей ладонями уши и поворачивая туда-сюда зеркальное отражение ее головы.

– Нет, поздновато уже, – бубнила Ада, – и потом я обещала Люсетте...

Он страстным шепотом настаивал, прекрасно зная, однако, что любая попытка принудить ее передумать бессмысленна, особенно если речь идет о любовных делах; и все же в оцепенелом взгляде ее непостижимым, чудесным образом проступало ласковое ликование, как если бы перед нею внезапно открылась даль новообретенной свободы. Так ребенок, озарясь несмелой улыбкой, смотрит перед собою, поняв, что страшный сон миновал или что дверь осталась незапертой и можно безвозбранно бежать, разбрызгивая талое небо. Ада стряхнула с плеча ботаническую сумку, и под благожелательными взорами мосье Виолетта, провожавшими их поверх зеркальной Марининой головы, они удалились, чтобы найти относительное уединение на той аллее парка, где она когда-то обучала его играм с солнцем и тенью. Он обнимал и целовал ее, и не мог нацеловаться, как будто она возвратилась из долгого, опасного странствия. В ее упоенной улыбке проступало нечто нежданное, небывалое. То не была улыбка лукавого демона, сопровождающая воспоминание о страстных восторгах или обещание их, но более чем человеческое свечение беспомощности и блаженства. Все их изнурительно-радостные труды, начиная с ночи Неопалимого Овина и кончая днем в Ожинной Лощине, обращались в ничто при сравнении с этим солнечным зайчиком, этим отблеском улыбающейся души. Черный джампер ее и черная юбка с фартучными карманами утратили навязанное им прихотливой фантазией Марины («немедленно переодеться», вопила она в мерцающую зелень зеркала) значение «траурного убранства», приобретя взамен обаяние старомодной лясканской формы для гимназисток. Они стояли чело к челу, черное к черному, загар к белизне, он сжимал ее локти, она пробегала млеющими, легкими пальцами вдоль по его ключицам – и как же он обожает («ladored», сказал он) смуглый запах ее волос, смешанный с душком сорванных лилий, турецких сигарет и изнеможения, происходящего от «может». «Нет-нет, не надо, – отвечала она, – мне нужно помыться, быстро-быстро, Аде нужно помыться»; и все же еще одно бессмертное мгновенье они простояли, обнявшись, на притихшей аллее, упиваясь, как никогда еще не упивались, ощущением «счастья навек», возникающим под конец нескончаемой сказки.

Какое прекрасное место, Ван. Я проплачу всю ночь (позднейшая вставка).

Наконец солнечный луч добрался до Ады, рот и подбородок ее заблестели, увлажненные жалкими, тщетными поцелуями Вана. Она тряхнула головой и сказала, что им действительно пора расходиться, и поцеловала его руку, как делала лишь в минуты страстного умиления, и резко отвернулась, и они действительно разошлись.

В сумке, брошенной ею на садовом столе и ныне волокомой наверх, одиноко увядало рядовое орхидное, «венерин башмачок». Марина исчезла, зеркало тоже. Ван сбросил тренировочное трико и в последний раз нырнул в бассейн, над которым, сцепив за спиною руки и задумчиво глядя в ложно-синюю воду, возвышался дворецкий.

– Померещилось, что ли? – бормотал он. – Вроде только что головастик рыскнул.

Теперь у нас тут набирает полную силу немаловажная во всяком романе тема записок и писем. Войдя к себе, Ван дрогнул от дурного предчувствия из нагрудного кармана его смокинга торчал клочок бумаги. Написанный карандашом, крупным почерком, намеренно изломавшим и смявшим очертания каждой буквы, анонимный совет гласил: «Не позволяйте кое-кому мистифицировать вас». Только человек, с колыбели говорящий по-французски, мог поставить это слово вместо «обманывать». Самое малое полтора десятка усадебных слуг были по происхождению французами – потомками иммигрантов, осевших в Америке после того, как Англия в 1815-м аннексировала их прекрасную и злополучную родину. Допрашивать их одного за одним, – пытая мужчин, насилуя женщин, – было бы, разумеется, нелепо и низко. В ребяческом озлоблении он разодрал пополам свою лучшую черную бабочку – из пушки по мотылькам. Яд змеиного жала уже добрался до сердца. Он нашел другой галстук, переоделся и отправился на поиски Ады.

Обеих девочек вместе с гувернанткой он отыскал в одной из «детских гостиных», чудной комнате с балконом, на котором мадемуазель Ларивьер, сидя за вычурно изукрашенным «пембруком», изливая смешанные чувства в свирепых пометках, читала третий вариант сценария «Les Enfants Maudits». В центре комнаты за несколько более просторным круглым столом Люсетта пыталась под руководством Ады выучиться рисовать цветы; несколько ботанических атласов, больших и малых, лежало вокруг. Все представлялось таким, как всегда нимфочки с козочками на расписных потолках, сочный свет созревшего, клонящегося к вечеру дня, далекое мечтательное звучание голоса Бланш, мурлыкавшей «Мальбро» ритмично, словно отмеряя полотно («...ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra»), и две милых головки, бронзово-черная и медно-красная, склонившиеся над столом. Ван понимал, что должен немного остыть, прежде чем задавать Аде вопросы, – собственно говоря, надлежало сначала остыть, а после уж сообщить, что у него эти вопросы имеются. Она казалась веселой и грациозной, она в первый раз надела его бриллианты, на ней было новое вечернее платье с гагатовыми блестками и – также впервые надетые – прозрачные шелковые чулки.

Он присел на диванчик, взял наугад один из раскрытых томов и с отвращеньем уставился на пук великолепно прописанных пышных орхидей, чья популярность у пчел зиждилась, как сообщалось в тексте, «на многообразии притягательных ароматов, варьирующихся от запаха, издаваемого мертвым батраком, до запаха, издаваемого дохлым котом». Мертвые солдаты пахнут, надо полагать, еще притягательнее.

Между тем упрямая Люсетта твердила, что проще всего нарисовать цветок, положив на картинку (в данном случае изображавшую с непристойными подробностями строения красную бородатку – растение, частое на Ладорских болотах) лист прозрачной бумаги и обведя очертания цветной тушью. Терпеливая Ада требовала от девочки не механического повторения, но труда, при котором «глаз правит рукой, а рука глазом», и хотела, чтобы Люсетта воспользовалась, как натурщицей, живым образчиком другой орхидеи – со сморщенной бурой сумкой и лиловатыми чашелистиками; впрочем, погодя она весело уступила и отодвинула в сторону хрустальную вазочку с сорванным ею в лесу «венериным башмачком». Она принялась схематично и споро рассказывать, как устроены органы орхидей, но взбалмошную Люсетту интересовало только одно: может ли пчела-мальчик оплодотворить цветок-девочку прямо сквозь чего он там носит – сквозь гетры или шерстяное белье?

– Ты знаешь, – обращаясь к Вану, водевильным носовым голоском промолвила Ада, – у этой девчонки одни неприличности на уме, причем такие, что и представить себе невозможно, – а сейчас она обозлится на меня за эти слова и побежит к Ларивьер – рыдать на ее груди и жаловаться, что опылилась, пока сидела у тебя на колене.

– Нет, про неприличное я с Белле разговаривать не могу, – кротко и рассудительно сказала Люсетта.

– Ван, а с тобой что такое? – поинтересовалась востроглазая Ада.

– Почему ты спрашиваешь? – в свой черед поинтересовался Ван.

– У тебя уши дергаются и ты то и дело откашливаешься.

– Ты закончила с этими дрянными цветами?

– Да. Пойду вымою руки. Встретимся внизу. У тебя галстук съехал.

– Хорошо-хорошо, – сказал Ван.

Mon page, mon beau page,

– Mironton-mironton-mirontaine

Mon page, mon beau page...

Внизу Джоунз уже снимал с крюка в парадных сенях обеденный гонг.

– Ну, так в чем же дело? – спросила она, через минуту встретившись с Ваном на веранде гостиной.

– Вот это я нашел в моем смокинге, – ответил Ван.

Потирая нервным пальцем крупные передние зубы, Ада дважды прочитала записку.

– А почему ты решил, что это тебе? – спросила она, возвращая ему клочок тетрадной бумаги.

– Я же тебе говорю! – взревел он.

– Quiet (тише!)! – сказала Ада.

– Говорю тебе, я нашел ее здесь (указывая на сердце).

– Истребить и забыть, – сказала Ада.

– Ваш покорный слуга, – отозвался Ван.

41

Педро все еще не вернулся из Калифорнии. Сенная лихорадка и темные очки не улучшили наружность Г.А. Вронского. Адорно, сыгравший главную роль в «Ненависти», привез с собою новую жену, оказавшуюся одной из прежних (и самых любимых) жен другого гостя, актера далеко не столь известного – после ужина он подкупил Бутеллена, чтобы тот доложил о якобы сию минуту пришедшем послании, вынуждающем этого гостя немедля уехать. Григорий Акимович присоединился к нему (они и прибыли в Ардис в одном взятом напрокат лимузине), оставив Марину, Аду и Адорно с его иронически посапывающей Марианной за карточным столом. Игра в «бирюч» (разновидность виста) продолжалась, пока не удалось залучить из Ладоры таксомотор, а это произошло, когда время уже далеко перевалило за час.

Ван между тем натянул шорты и, закутавшись в клетчатый плед, удалился в свою рощицу, где этой ночью, получившейся совсем не такой праздничной, как ожидала Марина, ламп-бергамасок не зажигали. Он улегся в гамак и подремывая стал прикидывать, кто из говорящих по-французски слуг мог подсунуть ему злостную, хоть и бессмысленную, если верить Аде, записку. Первой, очевидной кандидатурой была истеричная фантазерка Бланш – была бы, если б не ее робость, не страх, что ее «отошлют» (он припомнил ужасную сцену, когда она, моля о пощаде, валялась в ногах Ларивьер, обвинившей ее в «похищении» какой-то безделушки, в конце концов отыскавшейся в одном из башмаков самой Ларивьер). Следом в фокусе Ванова воображения появилась румяно-сизая рожа Бутеллена и ухмылка его сыночка, но тут он заснул и увидел себя, стоящего на заснеженной горной вершине, и лавину, несущую вниз людей, деревья и корову.

Что-то вырвало его из недоброго оцепенения. Поначалу он решил, что виной тому хлад умирающей ночи, но тут раздался негромкий скрип (ставший воплем в его бестолковом кошмаре), и Ван, приподняв голову, увидел бледный свет в прогале между кустами, там, где от толчка изнутри раскрылась дверь садовой кладовки. Ада еще ни разу не приходила к нему, не обговорив наперед каждую частность ночного свидания, которые к тому же и выпадали нечасто. Выкарабкавшись из гамака, он бесшумно двинулся к проему освещенной двери. Взорам его открылась колеблемая бледным светом фигурка Бланш. Выглядела она странновато: голорукая, в нижней юбке, один чулок на подвязке, другой сполз до лодыжки, босая, мышки блестят от пота; она распускала волосы – жалостная подделка под совратительницу.

– C'est ma derniere nuit au chateau, – негромко сказала она и тут же перевела эту фразу на свой причудливый русский, элегический и ходульный, какой можно встретить лишь в престарелых романах. – Ныне моя последняя ночь с тобою.

– Твоя последняя ночь? Со мной? Что это значит? – он смотрел на нее, охваченный жутковатой неловкостью, какую испытываешь, внимая горячечным или пьяным речам.

Но как бы ни был безумен вид ее, мысли свои Бланш выражала с предельной ясностью. Два дня назад она окончательно решила покинуть усадьбу. Только что она подсунула под дверь Madame извещение о своем уходе, добавив некоторые замечания о поведении молодой госпожи. Через несколько часов ее здесь не будет. Она любила его, он был предметом ее «безрассудной страсти», она жаждала втайне от всех провести с ним несколько мгновений.

Ван вошел в кладовку и медленно притворил за собою дверь. У этой медлительности имелась своя, малоприятная причина. Она, поставив фонарь на ступеньку стремянки, уже подбирала повыше нижнюю юбку. Сострадание, учтивость и определенного рода содействие со стороны Бланш, быть может, и помогли бы ему проникнуться пылом, который она почитала само собой разумеющимся и решительное отсутствие которого он тщательно таил под своим клетчатым покровом; но помимо боязни подцепить какую-нибудь заразу (Бут намекал на некоторые из забот бедняжки), его томило нечто более важное. Он отвел дерзновенную руку девушки и присел рядом с ней на скамью.

Значит, это она подложила записку ему в карман?

Да, это она. Она была бы не в силах снести разлуку, если бы Ван остался одураченным, обманутым, преданным. В наивных скобках Бланш добавила, что всегда знала, как сильно он желает ее, поговорить они смогут потом. Je suis a toi, c'est bientot l'aube, твоя мечта становится явью.

– Parlez pour vous, – ответил Ван. – Я сейчас не в том настроении, чтобы предаваться любви. И можешь мне поверить, я задушу тебя, если ты сию же минуту не расскажешь все в мельчайших подробностях.

Она кивнула со страхом и обожанием в затуманенном взоре. Когда и как все началось? В прошлом августе, сказала она. Votre demoiselle[155] собирала цветочки, а он с флейтой в руке тащился за нею по высокой траве. Кто «он»? С какой еще флейтой? Mais le musicien allemand, Monsieur Rack[156]. Услужливая осведомительница лежала в тот миг по другую сторону изгороди под собственным кавалером. Как мог кто бы то ни было заниматься этим с l'immonde Monsieur Rack, который однажды забыл в стогу жилетку, это было выше ее понимания. Возможно, причиной тому песни, которые он ей пел, одну, особенно миленькую, как-то даже исполнили на большом публичном балу в Ладорском казино, там еще такой мотивчик... Плевать на мотивчик, дальше. Одной звездной ночью осведомительница, затаясь с двумя поклонниками в береговом ивняке, слышала, как мсье Рак, проплывая мимо в лодке, рассказывал повесть своего печального детства – годов голода, музыки и одиночества, а его возлюбленная плакала и откидывала голову, и он впивался ей в шею, il la mangeait de baisers degoutants. Он, верно, обладал ею дюжину раз, не больше, он был не такой крепкий, как другой господин – это в сторону, сказал Ван, – а зимой молодая госпожа узнала, что он женат и ненавидит свою злую жену, а в апреле, когда он стал давать Люсетте уроки фортепиано, их связь возобновилась, но к этому времени...

– Будет! – крикнул Ван и, бия себя в лоб кулаком, вывалился под солнечный свет.

Часы, привешенные к сетке гамака, показывали без четверти шесть. Ноги заледенели. Найдя на ощупь туфли, он несколько времени бесцельно блуждал между деревьев рощи, в которой так сладко, с такой благозвучной силой, с такими флейтовыми фиоритурами распевали дрозды, что невозможно было вынести муку сознания, мерзостность жизни, утрату, утрату, утрату. Все-таки, нечто схожее с самообладанием исподволь возвращалось к нему, ухватившемуся за магическую методу – не подпускать образ Ады сколько-нибудь близко к своему разуму. В итоге возник вакуум, в который устремилось множество пустых отражений. Пантомима рассудочного мышления.

Он принял в кабинке рядом с бассейном чуть теплый душ, двигаясь с комической осмотрительностью, очень медленно и сдержанно, чтобы не повредить нового, незнакомого, хрупкого Вана, появившегося на свет несколько мгновений назад. Он наблюдал, как кружат, танцуют, торжественно выступают, отчасти паясничая, его мысли. Ему, например, показалось прелестным соображение, что упавший наземь обмылок наверное представляется муравьям затвердевшей амброзией и какой это ужас – утонуть в самый разгар подобного пиршества. Кодекс, думал он, не позволяет посылать вызов человеку низкого происхождения, однако для художников, пианистов, флейтистов могут делаться исключения, и если трус отвечает отказом, ты вправе раскровенить ему десны несколькими зуботычинами или нет, лучше того – отдубасить его крепкой тростью, попомни взять подходящую в гардеробной парадных сеней, раньше чем покинуть этот дом навсегда, навсегда. Повеселимся! Словно редкому зрелищу, он порадовался подобию одноногой джиги, исполняемой голым человеком, сосредоточенно влезающим в трусы. В дом он вплыл через боковую галерею. Поднялся по главной лестнице. Дом был пуст, прохладен и пах гвоздикой. Здравствуй, спаленка, и прощай. Ван побрился, Ван остриг ногти на пальцах ног, Ван с редкой обдуманностью оделся: серые носки, шелковая рубашка, серый галстук, темно-серый, только что из глажки костюм – туфли, ах да, туфли, туфли бы не забыть – и, махнув рукой на прочее свое имущество, он втиснул в замшевый кошелек два десятка двадцатидолларовых золотых, распределил по негнущемуся телу носовой платок, чековую книжку, паспорт, что еще? больше ничего, и приколол к подушке записку с просьбой упаковать его вещи и отослать по отцовскому адресу. Сына смело лавиной, шляпы его не нашли, презервативы переданы в Дом престарелых проводников. По прошествии восьмидесяти, что ли, лет все это кажется презабавным и глупым, но в то время он был мертвецом, повторявшим телодвижения никогда не существовавшего персонажа сна. Крякнув и выругав колено, он наклонился на ползущем снегу, чтобы получше приладить к ногам лыжи, но лыжи пропали, крепления стали шнурками, а горный склон лестницей.

Он дошел до конюшен и сказал молодому конюху, почти такому же сонному, как он, что желает через несколько минут выехать к железнодорожной станции. Конюх тупо уставился на Вана, и Ван его обругал.

Часы! Ван вернулся к гамаку, они так и висели, продетые в сетку. Возвращаясь кругом дома к конюшням, он случайно поднял глаза и увидел на балконе третьего этажа машущую ему черноволосую девушку лет примерно шестнадцати, в палевых брюках и черном болеро. Будто сигнальщик-телеграфист, она широко поводила рукой, указывая на безоблачное небо (какое безоблачное небо!), на верхушку джакаранды в цвету (какая синь! какие цветы!) и на собственную босую ступню, задранную и помещенную на перила (мне только сандальи надеть!). К ужасу своему и стыду, Ван увидел, как Ван остановился, ожидая, когда она спустится.

Она быстро приближалась к нему, рассекая переливисто блистающий луг.

– Ван, – сказала она, – я должна рассказать тебе сон, пока не забыла. Мы с тобой были в Альпах, где-то высоко... Господи, а ты почему в городской одежде?

– Что ж, я отвечу тебе, – растягивая слова, произнес снящийся Ван, Отвечу. Скромный, но достоверный утопленник, я хотел сказать «источник», прости мне мой выговор, только что осведомил меня о том, qu'on vous culbute за каждой изгородью. Где я могу отыскать твоего акробата?

– Нигде, – совершенно спокойно отвечала она, не обращая внимания на его грубость, а то и не замечая ее, ибо всегда знала, что катастрофа случится если не сегодня, то завтра – вопрос времени или, вернее, выбора времени судьбой.

– Но ведь он существует, он существует, не так ли? – забормотал Ван, не отрывая глаз от радужной паутины на траве.

– Полагаю, что да, – ответило высокомерное дитя. – Но он отплыл вчера в какой-то турецкий или греческий порт. Больше того, он постарается сделать все, чтобы его убили, если это известие тебе как-то поможет. Но послушай меня, послушай! Эти прогулки в лесу ничего не значат. Подожди, Ван! Я оступилась всего два раза, и то когда ты так ужасно изувечил его, ну, может быть, три, не больше! Прошу тебя! Я не могу сразу все объяснить, но со временем ты поймешь. Не все счастливы, как мы. Он несчастный, запутавшийся, неуклюжий мальчишка. Мы все обречены, но некоторые обречены страшнее других. Он ничего для меня не значит. Я больше никогда его не увижу. Ничего не значит, клянусь. Он чуть ли не до безумия обожает меня.

– Мне кажется, – сказал Ван, – мы принялись не за того любовника. Я тебя спрашивал про герра Рака, у которого такие мерзкие десны и который чуть ли не до безумия обожает тебя.

Он развернулся, что называется, на каблуках и зашагал к дому.

Он готов был поклясться, что не оглядывался, что не мог – по какой-либо оптической случайности или в какой-либо призме – видеть ее, уходя, и все же в нем навсегда запечатлелась пугающе четкая складная картинка: Ада, стоящая там, где он ее покинул. Эта картинка, которая проникла в него через затылочный глаз, сквозь стекловидный спинальный канал, и которой ему уже никогда, никогда не изгладить из памяти, составилась посредством отбора и слияния выбранных наугад обликов и выражений Ады, в определенные мгновения прошлого пронзавших его жалом неодолимой жалости. Ссоры между ними были очень редки и кратки, но их хватило для образования долговечной мозаики. В ней присутствовал эпизод, когда Ада стояла, прижавшись спиной к стволу дерева, ожидая исполнения участи, от века грозящей изменнику; эпизод, когда он не пожелал показать ей какие-то идиотские снимки чусских девиц в плоскодонках, и в гневе разорвал их, а она насупилась, отвернулась и прищурясь стала вглядываться в некий невидимый заоконный ландшафт. Был случай, когда она, нерешительно помаргивая, пыталась беззвучно выговорить определенное слово, подозревая в Ване внезапное отвращение к ее странной словесной стыдливости, – в тот раз он с грубой бесцеремонностью предложил ей найти рифму для «патио», а она не была вполне уверена, имеет ли он в виду одно заборное слово, и если имеет, то как оно правильно произносится. И был возможно худший из всех случай, когда она стояла, теребя пучок полевых цветов, с нежной и безучастной полуулыбкой, не набравшейся храбрости, чтобы покинуть ее глаза, чуть вытянув губы, неуверенно и почти неприметно кивая, как бы помечая к себе самой обращенными кивками принимаемые втайне решения, статьи безгласного договора, заключаемого с собою, с ним, с неизвестными сторонами, именуемыми в дальнейшем Безутешностью, Никчемностью, Несправедливостью, – а он между тем заходился в припадке разнузданной злобы, вызванной ее предложением бездумным и безобидным (так она могла предложить пройтись еще чуть-чуть краем болота, чтобы посмотреть, отцвел ли уже некий ятрышник) – заглянуть на кладбище, мимо которого они проходили, и навестить могилу доктора Кролика: услышав об этом, он ни с того ни с сего разорался («Ты отлично знаешь, что мне омерзительны кладбища, я презираю, я отрицаю смерть, мертвецы для меня – паяцы, я не желаю глазеть на камень, под которым гниет твой полненький полячок-старичок, пусть мирно кормит своих червей, энтомология смерти оставляет меня равнодушным, я не выношу, я презираю...»); он проблажил подобным образом несколько минут, а после буквально рухнул к ее ногам, целуя их, моля о прощении, но еще какое-то время она поглядывала на него с печальной задумчивостью.

Таковы были кусочки мозаики, были и другие, помельче, но соединясь, эти безвредные частицы составили смертоносное целое, и девушка в палевых брюках и черной куртке, стоящая заложив за спину руки, чуть приметно поводя плечами, то припадая спиной к стволу дерева, то отделяясь от него и временами встряхивая головой – отчетливая картина, которой он никогда не видел в яви, – осталась в его сознании более явственной, чем любое подлинное воспоминание.

Марина в халате и папильотках стояла, окруженная слугами, у крыльца и задавала вопросы, ответов на которые никто, похоже, не знал.

Ван сказал:

– Я вовсе не собираюсь бежать с твоей служанкой, Марина. Это обман зрения. Причины, по которым она тебя покидает, меня не касаются. Есть одно пустяковое дело, которое я по-дурацки откладывал, но с которым необходимо покончить до моего отъезда в Париж.

– Я так беспокоюсь об Аде, – сказала Марина, сокрушенно хмурясь и по-русски подрагивая щеками. – Прошу тебя, возвращайся как только сможешь. Ты очень хорошо на нее влияешь. Au revoir[157]. Я нынче на всех сердита.

Придерживая халат, она взошла по ступеням крыльца. Смирный серебристый дракон на ее спине вывесил язык, принадлежащий, по словам ее старшей дочери, ученой девицы, муравьеду. Что знала бедная мать о всяческих П. и Р.? Почитай, ничего.

Ван обменялся рукопожатием с расстроенным старым дворецким, поблагодарил Бута за поданные трость с серебряным набалдашником и перчатки, кивнул прочим слугам и отошел к запряженной парой коляске. Рядом с нею стояла Бланш в сером платье до пят и в соломенной шляпке, держа дешевенький, выкрашенный под красное дерево и для верности перевязанный накрест веревкой чемодан – ни дать ни взять уезжающая учительствовать девица из фильмы про Дикий Запад. Она сказала, что сядет с кучером на облучке, но Ван затолкал ее в caleche.

Они катили вдоль волнующихся пшеничных нив, спрыснутых, будто кружочками конфетти, головками маков и васильков. На всем пути Бланш, не закрывая рта, говорила о молодой «владелице замка» и двух ее последних любовниках, говорила негромко, нараспев, словно погрузившись в транс, словно вступив en rapport[158] с духом мертвого менестреля. Всего два дня назад вон за теми густыми елями, видите, там, справа от вас (он не видел сидел безмолвствуя, сложив на набалдашнике обе ладони), она со своей сестрой Мадлон, у них была с собой бутылка вина, наблюдали, как Monsieur le Comte[159] обхаживает на травке молодую госпожу, мнет ее, урча, точно медведь, вот так же он мял – о, множество раз! – и Мадлон, которая сказала, что ей, Бланш, следует предупредить его, Вана – она чуть-чуть ревновала, но все равно сказала – у нее такое доброе сердце – что лучше отложить разговор до того, как «Мальбрук» s'en va t'en guerre[160], а иначе они станут драться; он целое утро палил из пистолета по вороньему пугалу, потому она и ждала так долго, тут распоряжалась Мадлон, не она. Бред продолжался, пока они не добрались до деревушки Tourbiere – двух рядов домишек и черной церковки с витражными окнами. Ван высадил ее из коляски. Младшая из трех сестер, прелестная девочка с каштановыми кудрями, блудливым взором и прыгающими грудками (где он ее видел? – совсем недавно, но где?), отнесла чемодан и птичью клетку Бланш в убогую хижину, потонувшую во вьющихся розах, но в остальном неописуемо жалкую. Он поцеловал робкую руку Золушки и вернулся в коляску, откашлявшись и, прежде чем перекрестить ноги, поддернув штанины. Чванливый Ван Вин.

– В Торфянке скорый не останавливается, так, Трофим?

– Да тут через болото всего-то верст пять, довезу, – ответил Трофим, самая близкая станция – Волосянка.

Грубый русский перевод английского названия полустанка Мейднхэр; в поезде, скорее всего, яблоку негде упасть.

Мейднхэр. Кретин! Перси сейчас могли бы уже хоронить! Мейднхэр. Названный по огромному раскидистому китайскому дереву в самом конце платформы. Некогда неуверенно принятому за папоротник «венерин волос». В романе Толстого она дошла до конца платформы. Первый пример потока сознания, впоследствии использованного одним французом и еще одним ирландцем. N'est vert, n'est vert, n'est vert. L'arbre aux quarante ecus d'or[161], по крайности осенью. Никогда, никогда не услышать мне снова, как ее «ботанический» голос спотыкается на «biloba» – «прости, опять полезла латынь». Ginkgo, гинкго, инка, книга. Именуемый тоже салисберийской адиантофолией. Адино инфолио, бедная Salisburia: утопленная; бедный Поток Сознания, обратившийся ныне в maree noire. Пропади оно пропадом, поместье Ардис!

– Барин, а барин, – сказал Трофим, поворачивая к седоку светлобородое лицо.

– Да?