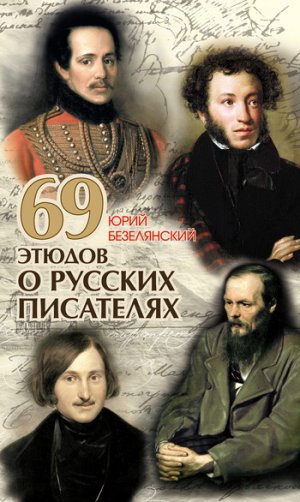

69 этюдов о русских писателях Безелянский Юрий

Вопреки всем лагерным ужасам, Шаламов выжил. Как вспоминает Зайцева, «это был разрушенный, больной человек, который знал себе цену, который никак не мог себя в этой жизни реализовать и точно знал, что его время придет. Он в этом не сомневался ни одной минуточки...»

Шаламов писал каждый день. Прозу и стихи. Стихи писал на протяжении всей жизни, почти до последних дней. «Стихи – это боль, и защита от боли...»

- Хрустальные, холодные

- Урочища бесплодные,

- Безвыходные льды,

- Где людям среди лиственниц

- Не нужен поиск истины,

- А поиски еды,

- Где мимо голых лиственниц

- Молиться Богу истово

- Безбожники идут,

- Больные, бестолковые

- С лопатами совковыми

- Шеренгами встают,

- Рядясь в плащи немаркие,

- С немецкими овчарками

- Гуляют пастухи,

- Кружится заметь вьюжная,

- И кажутся ненужными

- Стихи.

Проза Шаламова лишена всяких иллюзий, в том числе что человек добр. От рассказа к рассказу низость, злобность, коварство, подлость раскрываются всё полнее, и человек опускается всё ниже, – таков закон ада. Это только в песне – «Я другой такой страны не знаю,/ Где так вольно дышит человек». А в ГУЛАГе человек не дышит. Воздух залит свинцом. Один из рассказов Шаламова «Надгробное слово» начинается так: «Все умерли...»

Лагерь в восприятии Шаламова это – абсолютное зло. Безмерное и бесконечное унижение, превращающее человека в животное. Катастрофическое обесценение человеческого существования, всей личности, смена всех понятий о добре и зле. Перевернутый звериный мир под кумачовым сталинским лозунгом «Труд есть дело чести, дело славы, доблести и геройства». Подневольный труд рабов. «К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты – до самой смерти. Это выгодно им – этот «честный» труд. Они верят в его возможность еще меньше, чем мы» (рассказ «Сухим пайком»).

Двадцать лет провел Шаламов в советских тюрьмах, лагерях и ссылках, «и этот архипелаг нашел в его лице летописца, художника, создателя огромной трагической фрески, в которой нет открытого гнева и бессильного разоблачительства, а есть мощная правда страшной нормы, вдохновившей и организовавшей этот адский эксперимент» (Евг. Сидоров, «Огонек», 22 – 1989).

Запись Варлама Шаламова «Мелочи» (1961):

«Три великих лагерных заповеди: не верь, не бойся, не проси. Каждый отвечает за себя. Не учить товарища, напарника, что ему делать. Всё, что чужая воля – дело не твое. Несложные, но трудные заповеди лагеря, требующие опыта, самообладания, бесстрашия».

- Раба из меня не сделают.

- Клейменный, да не раб, —

восклицал Шаламов. И он надеялся, что его колымский опыт, его жизненный путь не пропадет даром: «...Что чей-то опыт, чей-то знак/ В пути мерцал,/ Мерцал в пути, как некий флаг, / Средь мертвых скал».

Для кого-то мерцает, а для кого-то по-прежнему тьма в душе. И в августе 2000 года на Кунцевском кладбище с могилы Шаламова отморозками было похищено бронзовое скульптурное изваяние писателя. Вот вам и «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам...»

Варлам Шаламов – великий сиделец, великий страдалец и не менее великий прозаик и поэт.

НАСЛЕДНИК СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Арсений Тарковский

Арсений Тарковский поэт удивительной судьбы и особенного творчества. Среди всяких «измов» он, в прямом смысле, сберег слова русской классической поэзии, сохранил ее словарь, самость истинного русского слова. Он действительно наследник Серебряного века.

Арсений Александрович Тарковский родился 12(25) июня 1907 года в Елизаветограде, который он шутливо называл «Елдабеш». Имел знатную родословную, корни которой уходят к дагестанским князьям Тархи. Его отец – Александр Тарковский был известным народовольцем и участвовал в покушении на харьковского генерал-губернатора. Мальчик Арсений, или, как его звали, Арсик, не унаследовал революционного рвения. Худо-бедно грыз гранит науки и искренно любил поэзию. Первые его стихи – подражания Сологубу, Северянину, Хлебникову и Крученых. В 17 лет Арсик появился в Москве с тетрадкой стихов и «умением ничего не есть по два дня подряд». Поступил на Высшие литературные курсы и учился стихосложению у Георгия Шенгели (того самого, которого недобро «припечатал» Маяковский). Набирался творческого опыта Арсений Тарковский в газете «Гудок», где писал стихотворные фельетоны под псевдонимом Тарас Подкова (в «Гудке» в то время блистательно «гудели» Булгаков, Олеша, Катаев, Ильф и Петров).

Молодому Тарковскому удалось поработать и на радио, сочиняя радиопьесы, одна из них – «Стекло» о Михаиле Ломоносове – привлекла внимание рапповских критиков и тут же автора «Стекла» обвинили в мистицизме. Пришлось Тарковскому переключиться на художественные переводы. Начиная с 1932 года Арсений Тарковский выступает как переводчик с азербайджанского, чеченского, туркменского, сербского, польского и других языков. Он был принят в Союз писателей именно как переводчик, а не как оригинальный поэт. Переводчиком Тарковский был классным, стал лауреатом Каракалпакии (перевел эпос «Сорок девушек») и Туркмении. Но допереводился до того, что, по его признанию, «при одной мысли о переводах впадал в депрессию» Об этом Тарковский написал шуточные строки, однако пронизанные настоящей горечью:

- Для чего я лучшие годы

- Продал за чужие слова?

- Ах, восточные переводы,

- Как болит от вас голова.

Тарковский переводил стихи других поэтов ради заработка, а свои стихи писал ради души.

- Струны счет ведут на лире

- Наши древние права,

- И всего дороже в мире

- Птицы, звезды и трава.

Стихи Арсения Тарковского отмечали Осип Мандельштам и Марина Цветаева (лучших рекомендателей не бывает!). Однажды Тарковский застал Цветаеву за стиркой белья и родились строчки:

- ... Белье выжимает. Окно —

- На улицу настежь, и платье

- Развешивает.

- Всё равно,

- Пусть видят и это распятье...

В декабре 1941 года Арсений Тарковский добровольцем ушел на фронт, участвовал во многих боях и сражениях, в том числе под Москвой. 13 ноября 1943 года был тяжело ранен. Перенес несколько ампутаций и был демобилизован в звании гвардии капитана. А далее – более 50 лет этот «томный красавец» (как выразился поэт Ваншенкин) прожил одноногим (костыли, протезы), испытывая, естественно, непомерные физические и психологические мучения. Инвалидность при красоте...

Поэтесса Юлия Нейман вспоминает Арсения Тарковского 18-летним времен Литературных курсов: «Что он красив, мы, первокурсницы, заметили сразу. Но своеобразная особость этой черно-белой красоты осознавалась поздней и постепенно. Первый взгляд ухватывал только то, что могло быть присуще любому красивому брюнету: черные крылья бровей на очень белом лбу. И яркий рот...»

Уже позднее, после смерти Тарковского, Константин Ваншенкин вспоминал: «В нем чувствовалась порода, утонченность, он был бледен и красив какой-то сословной дворянской красотой. Он был словно из начала прошлого века, двенадцатого года. Знаете у Цветаевой: «О, молодые генералы»?..»

И, конечно, Арсений Тарковский не мог не нравиться женщинам. Женщинам он посвятил одно из своих прекрасных стихотворений «Первые свидания», вот его начало:

- Свиданий наших каждое мгновенье

- Мы праздновали, как богоявленье,

- Одни на целом свете. Ты была

- Смелей и легче птичьего крыла,

- По лестнице, как головокруженье,

- Через ступень сбегала и вела

- Сквозь влажную сирень в свои владенья

- С той стороны зеркального стекла...

Еще учась на Литературных курсах, женился он на чудесной девушке с тяжелыми белокурыми волосами – Марусе Вишняковой. «Она училась у нас же, на младшем курсе» (Юлия Нейман). Появились дети – Андрей (будущий великий кинорежиссер) и Марина. «И вдруг он понял, что разлюбил Марусю. А раз это случилось – он должен уйти», – такую версию событий дает Нейман. – Он ведь был поэтом, а поэты, как сказала потом Ахматова, «ни в чем не виновны – ни в том и ни в этом...»

Конечно, это была семейная драма. Я учился вместе с Андреем Тарковским и приятельствовал с ним в школе, он никогда ни одним словом ни обмолвился об отце. Они сблизились лишь позднее, когда Андрей сам стал взрослым и решал уже свои семейные проблемы.

Второй женой Арсения Тарковского стала Антонина Бохонова. Их брак совпал с Отечественной войной. Уйдя на фронт, Тарковский писал жене почти каждый день («Родная моя Тонечка, ласочка, ласточка-сласточка, солнышко мое, детуня» и другие обращения):

- Еще идет война; подумай: это – море,

- И волны глухо бьют, на миг блеснет броня

- И рухнет столб воды, и день настанет вскоре.

- Не забывай меня...

Увы, любовь оказалась недолгой. Третьей женой Арсения Александровича стала Татьяна Озерская, переводчица английской классики. Они оставались вместе до конца. И постоянная боль: у каждого было по сыну от прежних браков, и они пережили своих сыновей. Но оставим эту деликатную тему семейных отношений и вернемся к поэзии.

В 1946 году в издательстве «Советский писатель» был подготовлен» к выпуску сборник «Стихов разных лет» Тарковского, подготовлен и не выпущен. Сборник подпал под постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», и весь набор книги был уничтожен. Рецензент Евгения Книпович посчитала, что Тарковский принадлежит к тому же «Черному пантеону», что и запрещенные тогда Ахматова, Мандельштам, Гумилев, Ходасевич, то есть весь цвет Серебряного века. После этого в течение долгих 15 лет лишь отдельные стихотворения Тарковского появлялись в печати, да и то эпизодически, и он оставался поэтом без книги.

Первый сборник собственных стихов Тарковского «Перед снегом» вышел в 1962 году, когда поэту было 55 лет. Согласитесь, позднее признание. Еще судьбе было угодно, что дебют отца и сына состоялся одновременно: в том же году на экраны вышло «Иваново детство» Андрея Тарковского, и имена Арсения и Андрея Тарковских стали спрягать вместе.

На первую книгу Арсения Тарковского отозвалась Анна Ахматова: «...этот новый голос в русской поэзии будет звучать долго». Как написал позднее об Арсении Давид Самойлов:

- Среди усопших и живых

- Из трех последних поколений

- Ты и Мария Петровых

- Убереглись от искушений

- И в тайне вырастили стих.

Плотина долгого молчания была прервана, и книги Арсения Тарковского стали выходить одна за другой. Из «Черного пантеона» запрещенных поэтов он перешел в Пантеон славы русской поэзии.

- Вечерний, сизокрылый,

- Благословенный свет!

- Я словно из могилы

- Смотрю тебе вослед.

- Благодарю за каждый

- Глоток воды живой,

- В часы последней жажды

- Подаренный тобой.

- За каждое движенье

- Твоих прохладных рук,

- За то, что утешенья

- Не нахожу вокруг.

- За то, что ты надежды

- Уводишь, уходя,

- И ткань твоей одежды

- Из ветра и дождя.

Действительно, строки, занесенные в советское время из Серебряного века: «Я учился траве, раскрывая тетрадь,/ И трава начинала, как флейта, звучать.../ Но зато не унизил ни близких, ни трав.../ Надо мною стояло бездонное небо./ Звезды падали мне на рукав».

Стихи Арсения Тарковского живут в гармонии тепла, любви и ожидания чуда. «На белом свете чуда нет./ Есть только ожиданье чуда./ На том и держится поэт,/ что эта жажда ниоткуда». «У Тарковского есть то, с чего начинается поэт, – своя музыка, – отмечал Семен Липкин. – Он смело и ювелирно-нежно обрабатывает алмазные строки». И вывод: Трагизм без крика – так можно сказать о лирике Тарковского.

Признание и слава пришли к Арсению Тарковскому слишком поздно, он переносил ее стоически. Как человек был достаточно терпим. Не любил конфронтации, острых углов. Никогда не спорил с пеной у рта, а просто молча оставался при своем мнении. Был ироничен. Придумал сочетание «Кафка Корчагин». А главное, у него была безукоризненная репутация человека высокой порядочности.

Арсений Тарковский прожил длинную жизнь, познав всё – безвестность и славу. И как он писал сам, угасая:

- Меркнет зрение – сила моя,

- Два незримых алмазных копья;

- Глохнет слух, полный давнего грома

- И дыхания отчего дома;

- Жестких мышц ослабели узлы,

- Как на пашне седые волы;

- И не светятся больше ночами

- Два крыла у меня за плечами...

И дальше идет пронзительная строчка: «Я свеча, я сгорел на пиру...» Пережитые Арсением Тарковским все горести и беды, жестокое фронтовое увечье, переживания за сына («Твой сын – несчастный и замученный Андрей») и прочие жизненные передряги сломили поэта. Он как-то осунулся и одряхлел. Участились мозговые спазмы. Он мог часами сидеть в своем кресле и молчать. Татьяна Алексеевна тормошила его и просила прочитать какое-нибудь стихотворение. Он читал, еле шевеля губами, и снова уходил в вечность...

«Я бессмертен, пока я не умер...» Смерть пришла 27 мая 1989 года. Арсений Александрович Тарковский не дожил совсем немного до 82 лет. Похоронен он в Переделкине и посмертно был удостоен Государственной премии.

«Соберите мой воск поутру,/И подскажет вам эта страница,/Как вам плакать и чем вам гордиться...»

БАЛОВЕНЬ ИЛИ БОРЕЦ?

Александр Борщаговский

Александр Борщаговский считал себя баловнем судьбы. Баловень, потому что уцелел, когда на полных оборотах работала машина уничтожения? Или все-таки борец, ибо не прогнулся, не согнулся, не упал от сокрушительных ударов, а продолжал бороться, проявляя характер и волю? Ответим так: конечно, баловень, но и борец, а еще литератор с золотым пером.

Сам о себе Александр Михайлович Борщаговский говорил: «Я действительно считаю себя баловнем судьбы. Она уберегла меня от искушений, от постыдных компромиссов, от малодушия соблазнов...» Словом, неискушенный и убереженный. Он родился 1(14) октября 1913 года в Белой Церкви. Отец – адвокат и журналист, мать – акушерка. Обычная еврейская семья. Школу Борщаговский закончил в Белой Церкви, а в Запорожье – школу ФЗУ паровозоремонтного завода. Хотел водить паровозы и их ремонтировать? Отнюдь. Мерещились не вагоны и рельсы, а литература и театр. Гуманитарное начало возобладало. Учился в Киевском театральном институте, поступил в аспирантуру и написал вышедшую отдельной книгой в 1948 году на украинском языке кандидатскую диссертацию «Драматургия Ивана Тобилевича». Еще написал книги о творчестве Амвросия Бучмы, Ивана Франко и Тараса Шевченко. Создал журнал «Театр» и в 24 года умудрился стать и.о. начальника Главреперткома Украины. Прыткий молодой человек...

Признанным театральным критиком в конце 1946 года переехал из Киева в Москву. Был введен в редколлегию «Нового мира» и одновременно стал зав.литературной частью Центрального театра Красной армии. Казалось, что карьера удалась и впереди лежит прямая дорога к новым далям и свершениям. Наверное, всё было бы так, если бы не «милое тысячелетье» на дворе, как выразился Борис Пастернак. У многих фронтовиков после 1945 года кружилась голова от победы (Борщаговский прошел войну в качестве военного корреспондента и завлита фронтового театра, но сам скромно заявлял: «Я в окопе не лежал, на брюхе не ползал, в атаку не ходил и фронтовиком себя не называю»), и вождь решил поумерить пыл победивших солдат и офицеров, показать им, кто в доме хозяин, и подкрутил гайки, – стоп, машина, хода нет!..

28 января 1949 года в «Правде» появилась огромная редакционная статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Первый удар молотка по головам интеллигенции. Врагов, а точнее козлов отпущения, как вспоминал Борщаговский, искали всюду и везде. Искали у биологов среди «вейсманистов-морганистов», искали в санчасти завода им. Сталина (ЗИС), где было арестовано более 100 человек, искали среди писателей и книжных редакторов – где только не искали! А тут вдруг выяснилось, что среди театральных критиков очень много евреев. Для Сталина это был просто подарок.

«Правда» выделила «великолепную семерку»: пять евреев (Александр Борщаговский, Яков Варшавский, Абрам Гурвич, Ефим Холодов и Иосиф Юзовский), одного армянина (Григорий Бояджиев) и одного русского (Леонид Малюгин). Русского, чтобы чуточку разнообразить национальную компанию? Причем был раскрыт псевдоним Холодова – вовсе не Холодов, а Меерович, сами понимаете кто!..

В «Правде» о Борщаговском, который шел первым номером, было сказано, что он, «умалчивая о произведениях, извращающих советскую действительность и образы советских людей, весь пыл своей антипатриотической критики направил на пьесу А. Софронова «Московский характер» и на Малый театр, поставивший эту пьесу. Тот же А. Борщаговский, который в свое время пытался опорочить пьесу «В степях Украины» А. Корнейчука, вознамерился и ныне ошельмовывать такие произведения, как «Хлеб наш насущный» Н. Вирты, «Большая судьба» А. Сурова и др.»

И далее – «перед нами не случайные отдельные ошибки, а система антипатриотических взглядов, наносящих ущерб развитию нашей литературы и искусства, система, которая должна быть разгромлена».

Ну, и разгромили.

Тут молодому поколению читателей следует напомнить, что советская власть планомерно уничтожала, вытесняла и замалчивала наиболее талантливых писателей, поэтов и драматургов (Мандельштам, Бабель, Ахматова, Платонов и многие другие), а других, малоталантливых, сереньких, но безоговорочно преданных партии и вождю, оберегала и возвеличивала. Софронов с Виртой и компанией и были такими «священными коровами», на которых посмели поднять руки театральные критики, в том числе Борщаговский.

Статья в «Правде» – как выстрел «Авроры». Сигнал к травле – и понеслось! «Литературная газета» написала, что «двурушник Борщаговский поставил своей целью загородить дорогу всему новому, всему партийному в советской драматургии...» И что? Конечно, должен был обезврежен (в 37-м ликвидировали бы сразу). К первой семерке прибавили еще с десяток фамилий – жертв: Цимбал, Дрейден, Шнейдерман, Янковский...

Судьба театральных критиков была трагичной. Первым умер не названный по недосмотру в «Правде» Иоганн Альтман. В «Записках баловня судьбы» Борщаговский пишет: «Раньше других умер Альтман – сердце, потрясенное безысходностью, безнаказанностью клеветы, измученное судорожными попытками сохранить веру, как-то отделить мразь и черносотенство от святого для него, единственно сущего и дорогого дела революции. Сердце его разорвалось. Он погиб в день, когда узнал, что восстановлен в партии. Он, единственный из семерых, был арестован...»

И Борщаговский продолжает: «Я чувствовал себя виноватым перед Иоганном Альтманом еще до того, как он подвергся аресту. Мне было трудно, иначе и быть не могло; и я был выброшен из партии, выброшен раньше других, но я был молод, беспечен, любим, друзья оставались верны, впереди лежала целая жизнь, мне открылась возможность испытать себя в том, о чем я мечтал и к чему суета жизни меня не допускала. Я исповедовал убеждение, что до 50 лет человек, если он чего-либо стоит, обязан и раз, и два, и три подниматься на ноги, как бы больно ни сшибали его».

Борщаговский выстоял, а вот другие нет. Так называемый отложенный стресс достал их в виде различных болезней (в основном – рак). «Я остался один изо всей упряжки семериком, снаряженной «Правдой» в истязающую дорогу», – констатировал Борщаговский. Даже не дорога, а сплошные ухабы, рытвины и ямы. Из театра уволили. Выселили из служебной квартиры (ул. Дурова, 13) – документ о выселении подписал помощник Военного прокурора Мосгарнизона майор Мундер, – говорящая фамилия. Вдобавок лишили московской прописки, и семья (жена, двое детей и старуха-мать) оказались на улице. Еле-еле нашли приют в полуподвале у Михаила Вершинина, автора знаменитой песни «Москва – Пекин». Нужда была страшная. Работы не было. Денег не было. И что делать? Борщаговский готов был поехать в сельскую школу преподавать историю или географию, о чем написал в ЦК партии. Цековец по фамилии Головченко возмутился праведным гневом: «Этот Борщаговский хочет, чтобы мы ему доверили воспитание советской детворы! Да у нас скот пасут Герои социалистического труда!» Так что в сельскую школу Борщаговского не допустили.

Чтобы сделал бы любой творческий человек на месте Борщаговского? Запил. Затосковал. Погрузился бы в пучину депрессии. Любой, но не Александр Михайлович. Он пошел в библиотеку, в «Ленинку», попросил соответствующие материалы периода Крымской войны XIX столетия и начал писать исторический роман «Русский флаг». Нельзя было писать о нынешних временах, тогда напишем о прошедших. Через 11 месяцев «Русский флаг» был написан. Все читавшие роман хвалили его (академик Тарле, Константин Симонов, Твардовский), и тем не менее роман отказывали печатать, он вышел в свет лишь после смерти Сталина. О том времени Борщаговский писал: «Жизнь во лжи продолжалась. Ложь размашисто, невозбранно шагала по стране, продолжая коверкать судьбы».

В краткий период оттепели дышать стало легче, табу на имя Борщаговского было снято, и он получил возможность свободно печататься. Вышли романы «Млечный путь» (1968), «Где поселится кузнец» (1975), «Сегень» (1977), «Портрет на памятнике» (1984), «Восстань из тьмы» (1987). Театральный критик стал заправским писателем. Историческим романистом. А еще Борщаговский писал повести («Седая чайка», «Стеклянные бусы» и другие), рассказы («сборник «Ноев ковчег» и др.), пьесы («Жена», «Медвежья шкура», «Король и Шут» и др.) и киносценарии (всего поставлено 12 фильмов), самый лучшие из них – «Три тополя на Плюхище» (1968) с блистательным дуэтом Татьяна Доронина – Олег Ефремов.

Выделим пьесу «Дамской портной» (1980) о массовом убийстве фашистами мирных жителей-евреев в Бабьем Яру. Впервые пьеса была поставлена в Нью-Йорке в 1985 году, в 1991 году у нас вышел фильм (в роли старого еврея – Иннокентий Смоктуновский).

Честь и хвала Борщаговскому за исторический памятник – за трилогию мемуаров – «Записки баловня судьбы», «Обвиняется кровь» и «Пустотелый монолит», в которых Александр Михайлович выступил в трех лицах – очевидца, свидетеля и жертвы. Сам Борщаговский именовал трилогию как документальный детектив. Ничего придуманного. Только документы и факты плюс эмоции и оценки.

«Записки баловня судьбы» (1991) – о том, как громили театральных критиков. «Обвиняется кровь» (1994) – публицистическое расследование о разгроме и гибели Еврейского антифашистского комитета и истреблении лучших представителей еврейской культуры. С лучшим из них – Соломоном Михоэлсом Борщаговский дружил и провожал его в последний путь на перроне отъезжающего поезда «Москва – Минск». Михоэлс с большой симпатией относился к Борщаговскому и смачно переиначивал его фамилию: Борщагивський... Чтобы написать «Обвиняется кровь», Борщаговскому пришлось долго знакомиться со многотомными архивами КГБ – о позорных деяниях чекистов, о пытках, выбитых признаниях и оговорах бедных жертв – себя, друзей и коллег. После чтения архивов Борщаговский возвращался домой с черным лицом.

По поводу создания «Обвиняется кровь» в одном из интервью Борщаговский рассказывал: «Замысел книги возник у меня очень давно. Когда был убит Михоэлс, я не сразу связал этот трагический акт с гонением «безродных космополитов». Но через год-полтора всё соединилось, стало очевидным, что шло глобальное наступление на еврейский интеллектуальный мир. Архивные документы подтвердили мою убежденность в том, что Сталин хотел выкорчевать всю еврейскую культуру, всю, а не только уничтожить некоторых ее творцов или отдельные явления. Срочная, паническая по темпу работа по ликвидации еврейской культуры шла по всем направлениям. В последнюю неделю января 1949 года аресты еврейских писателей и журналистов в Москве, Киеве, Минске, Одессе, Черновцах... приняли массовый характер, – единицы добирались весной и летом того же года...» (ЛГ, 27 окт. 1993).

Не один Сталин ответственен за все эти черные дела. Ему активно помогали многие «подручные партии», и в первую очередь руководитель Союза писателей Александр Фадеев. С подачи Фадеева на партийных собраниях правоверные писатели громили «безродных космополитов», всех этих «нусиновых, феферов, маркишей, квитко, галкиных» и прочих мастеров еврейской культуры. Задвигая одних, выдвигали других своих, с русской кровью. Верных и преданных. Об одном из них – об Анатолии Сурове поведал в своей книге «Пустотелый монолит» Александр Борщаговский. Суров – это порождение системы, где беззастенчивой ложью и преданностью власти можно сделать любую карьеру. Такую карьеру и сделал «драматург» Суров. Кавычки не случайны: пьесы, шедшие в театрах – «Рассвет над Москвой», «Зеленая улица», «Далеко от Сталинграда», – под именем «Суров» не были написаны им. Их создавали «литературные негры», по тем или иным причинам обязанные Сурову, и, как отмечает Борщаговский, на Сурова работали 4 – 5 еврейских писателей. За «свои» пьесы Суров получил две Сталинские премии и стал раздутой литературной величиной. Руководил газетой «Советское искусство», заседал в многочисленных комиссиях, бюро и неизменно возвышался в президиумах. Монумент. Монолит. Но когда его разоблачили, то, оказалось, он абсолютно пуст. Всего лишь ловкий проходимец, порожденный и взлелеянной системой. Сегодня имя Сурова не найти ни в одном справочном издании. А в 40 – 50-е годы Суров вместе с Софроновым, Первенцевым и другими литературными «орлами» активно разворачивал «охоту на ведьм» – об этом последовательно рассказал Борщаговский в книге «Пустотелый монолит».

Битый-перебитый, тертый-перетертый Борщаговский в последние годы жизни мог быть довольным собой и тем, что сделал в литературе. На вопрос, почему он все-таки недоволен и находится в состоянии душевного смятения, Борщаговский ответил так:

«Причина видится мне одна: стыдная жизнь, жизнь, опустившаяся ниже всех допустимых, всех мыслимых и всех пережитых прежде нравственных отметок и уровней. Именно стыдная: не могу и не хочу подбирать другие, смягчающие ситуацию слова... Нас непрерывно обманывают, нам лгут, и самое малое из всех покушений на нас – это жадное, неодолимо бесстыдное обворовывание народа. Воровство идет целеустремленное, развязное, торжествующее. Всё поставлено на службу лжи, противостоят ей только единицы, отдельные личности, вызывающие чувство благодарности, но заранее обреченные терпеть поражение...» Это было сказано осенью 1999 года.

У меня было несколько встреч с Александром Михайловичем. Ему было далеко за 80 лет, но выглядел он крепко и кряжисто. Голос звучал напористо. На отдыхе на палубе теплохода, где отдыхали сотрудники газеты «Вечерний клуб», он никак не мог, а, может и не хотел, полностью расслабиться и рокотал про атмосферу духовных погромов 40 – 50 годов. Судя по всему, время не отпускало его: он был весь в том, в горячем прошлом среди арестов, гонений и травли. Какой уж там баловень судьбы. Истинный боец, не забывающий о былых боях. Баловень судьбы лишь в одном: прошел длительную жизнь с любимой женой Валентиной Филипповной, Лялей, как ласково он ее звал. Любимая женщина – понятно, а кто был у Борщаговского любимый персонаж в русской истории? На этот вопрос Александр Михайлович ответил так: «Герцен: он страдал, размышлял и сделал для России бесконечно много. Святая книга – «Былое и думы». Во все трудные времена – а они у меня были – я спасался этой книгой».

Александр Борщаговский умер в 2006 году, в канун Дня Победы на 93-м году жизни. Большая благородная жизнь, наполненная борьбой по самый краешек.

«Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ»

Он судит пошлость и надменность

и потешается над злом,

и видит мертвыми на дне нас,

и лечит на сердце надлом.

И замирает близь и далечь

в тоске несбывшихся времен,

и что для жизни значит Галич,

мы лишь предчувствуем при нем...

Борис Чичибабин. «Галичу»,1971

Ах, Россия, Расея —

Чем набат не веселье!

Александр Галич. «Китеж»,1974

Александр Галич

Ошибка автора

Бывают в жизни непостижимые ошибки и проколы: я очень любил песни Александра Галича, но ни разу не видел его «живьем». Я не был вхож в бардовско-поэтический цех и даже не пытался в него войти. Я просто любил магнитофонные песни Галича. Любил заочно, издалека. В то прошедшее время это было настоящей отдушиной, глотком свободы, катарсисом от застоя и одичалости.

По иронии судьбы, вместо живого Галича я увидел могильный крест поэта, драматурга и барда на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем, с надписью «Блаженны изгнани правды ради». Рядом могилы Ивана Бунина, Виктора Некрасова, Андрея Тарковского...

Призывают: спешите делать добро. Говорю и я: обязательно встречайтесь с теми, кого любите. Не опаздывайте!..

Эти записи о Галиче – как искупление личной невстречи.

Советский период

Александр Галич родился 19 октября 1918 года в Екатеринославе. Вообще-то он родился 20 октября, но дядя Галича, известный литературовед-пушкинист Самуил Гинзбург, очень почитал день лицейского братства – 19 октября, и это стало днем празднования рождения маленького Александра, а уже потом этот день утвердился во всех справочниках и энциклопедиях.

Во втором томе «Литературной энциклопедии» (1964) о Галиче написано так: «рус. сов. драматург. Автор пьес «Улица мальчиков» (1946), «Вас вызывает Таймыр» (в соавт. с К. Исаевым, 1948), «Пути, которые мы выбираем» (1954; др. назв. «Под счастливой звездой»), «Походный марш» («За час до рассвета», 1957), «Пароход зовут “Орленок” (1958) и др. Г. написал также сценарии кинофильмов «Верные друзья» (совм. с К. Исаевым, режиссер М. Калатозов), «На семи ветрах» (режиссер С. Ростоцкий) и др. Комедиям Г. свойственны романтич. приподнятость, лиризм, юмор. Г. – автор популярных песен о молодежи».

Итак, романтическая приподнятость. Одну из песен Галича «До свиданья, мама, не горюй!..» пела вся страна. То есть первоначальный настрой: «Главное, ребята, сердцем не стареть...» Так всех нас воспитывали. Таким романтически настроенным юношей был и Галич, и поэтому он без особых осложнений вписался в интерьер советской жизни. Его ранние стихи заметил и похвалил Эдуард Багрицкий в «Комсомольской правде», а первая публикация была в «Пионерской правде».

В конце 30-х годов Галич одновременно учился в двух вузах, в Литературном институте и на актерском факультете Студии Станиславского. «Перед весенними экзаменами, – вспоминает Галич в автобиографической повести «Генеральная репетиция», – меня остановил Павел Иванович Новицкий, литературовед и театральный критик, который и в институте, и в Студии читал историю русского театра – и характерным своим ворчливым тоном сказал:

– На тебя, братец, смотреть противно – кожа да кости! Так нельзя... Ты уж выбери что-нибудь одно...

Помолчав, он еще более ворчливо добавил:

– Если будешь писать – будешь писать... А тут все-таки Леонидов, Станиславский – смотри на них, пока они живы!

И я бросил институт и выбрал Студию».

Любопытно: на экзаменационном листке Галича председатель приемной комиссии Леонид Леонидов вывел: «Принять. Артистом не будет. Но кем-нибудь обязательно станет».

И все же, прежде чем стать драматургом и поэтом, Галич немного поактерствовал.

«Впервые я увидела 22-летнего Сашу Галича (тогда еще Гинзбурга) в 1941 году перед войной в нашумевшем спектакле «Город на заре». Он играл одну из главных ролей – комсорга строительства ортодокса Борщаговского, превратившего молодежную стройку в концлагерь», – вспоминает Марианна Строева, ныне доктор искусствоведения.

Дальше – фронтовой театр. Параллельное актерство и сочинительство. Знаменитый Александр Таиров заметил молодого драматурга и хотел поставить пьесу Галича «За час до рассвета», но театр был разогнан и эту пьесу позднее поставил Николай Охлопков.

В 1948 году в Театре сатиры с триумфом прошла лирическая и вместе с тем блещущая остроумием комедия Александра Галича «Вас вызывает Таймыр». Знакомые то и дело звонили по телефону и, шутя, говорили: «Вас вызывает Таймыр».

В конце 40 – начале 50-х годов Галич был на пике популярности. Ему хорошо писалось и хорошо пелось (он давно дружил с гитарой). Его пьесы шли во многих театрах Москвы, художественные ленты и мультфильмы демонстрировались на экране, от «Трижды воскресшего» до мультяшки «Упрямое тесто».

Галич – член двух творческих союзов – писателей и кинематографистов. Его печатают, ставят, читают, смотрят, любят. Он – нарасхват. Он почти всем нравится – «высокий, черноглазый, усатый, какой-то гасконский» (Ольга Кучкина). Эдакий советский мушкетер, только вместо шпаги – перо и гитара. И вдруг...

Антисоветский период

Нам сосиски и горчицу —

Остальное при себе,

В жизни может все случиться,

Может «А», а может «Б»...

Александр Галич

И случилось невероятное: Александр Галич променял сытую, красивую, преуспевающую жизнь на тревоги и хлопоты. Он неожиданно для многих бросил смертельный вызов власти, казавшейся тогда монолитной и неодолимой. Он перестал сочинять фальшиво-светлые комедии и сценарии про советскую действительность и запел о своем народе и о своей стране чистую правду. На фоне официальной лжи она звучала резко и громко.

- Старики управляют миром,

- Суетятся, как злые мыши.

- Им, по справке, выданной МИДом,

- От семидесяти и выше.

- Откружили в боях и вальсах,

- Отмолили годам продленье...

- И в сведенных подагрой пальцах

- Держат крепко бразды правленья...

С годами к Галичу пришло понимание и прозрение, что это за власть и какова ей истинная цена. «К чиновной хитрости, к ничтожному их цинизму я уже давно успел притереться, – признавался Галич. – Я высидел сотни часов на прокуренных до сизости заседаниях, где говорились высокие слова и обделывались мелкие делишки...»

Но чаша переполнилась, и Галич решительно порвал со своей ролью, как он сам выразился, «благополучного сценариста, благополучного драматурга, благополучного советского холуя. Я понял, что я так больше не могу, что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду».

Чиновники, партбосы и прочие вершители человеческих судеб стали объектами его яростной сатиры («...что у папаши ее пайки цековские, а по праздникам кино с Целиковскою...») А еще он ненавидел богачей, первачей, палачей...

- Пусть другие кричат от отчаянья,

- Об обиды, от боли, от голода!

- Мы-то знаем – доходней молчанье,

- Потому что молчание – золото.

- Вот так просто попасть в богачи,

- Вот так просто попасть в первачи,

- Вот так просто попасть в палачи:

- Промолчи, промолчи, промолчи! —

так Галич язвил и сокрушался в своем «Старательском вальске». В балладе «Ночной разговор в вагоне-ресторане» Галич сочно представляет историческую картину разоблачения культа личности:

- Заявился к нам в барак

- Кум со всей охраною.

- Я подумал, что конец,

- Распрощался матерно...

- Малосольный огурец

- Кум жевал внимательно.

- Скажет слово и поест,

- Морда вся в апатии.

- «Состоялся, дескать, съезд

- Славной нашей партии.

- Про Китай и про Лаос

- Говорились прения,

- Но особо встал вопрос

- Про отца и гения».

- Кум докушал огурец

- И закончил с мукою:

- «Оказался наш Отец

- Не Отцом, а сукою...

- Полный, в общем, ататуй,

- Панихида с танцами!

- И приказано статуй

- За ночь снять на станции!..»

Галич пел про зеков, про лагеря. Его спрашивали: «Александр Аркадьевич, ну не может быть, чтобы вы не сидели в лагере?»

Нет, Галич не сидел, но он явственно видел и ощущал, что лагерь был не только в Магадане, лагерь был везде, повсеместно, в том числе и в Москве, всюду располагался лагерь, где попирались человеческие свободы, где правили бал палачи.

Он иронизировал. Шутил. Но было «от шуточек этих зябко», как говорил персонаж одной из его песен Иван Петрович (разумеется, не Рыбкин).

Несомненно, в Галиче был определенный заряд ненависти, но было в нем и другое, что подметил премудрый академик Дмитрий Лихачев: «Он не злой был... он был больной страданиями народа».

Галич четко различал, что Власть и Россия – не одно и то же. Власть – надутая, чванливая, наглая и без конца и края помпадурствующая. А Россия – бедная, затюканная, исстрадавшаяся людская масса, которая всем своим бедам и напастям противопоставляет свои маленькие радости, для них «готовит харчи «Наркомпит»:

- Получил персональную пенсию,

- Завернул на часок в «поплавок»...

Или знаменитое:

- Облака плывут, облака,

- Не спеша плывут, как в кино.

- А я цыпленка ем табака,

- Я коньячку принял полкило...

Другой вариант:

- Я в пивной сижу, словно лорд,

- И даже зубы есть у меня!..

И, вообще, «полстраны сидит в кабаках». Ну, а «шизофреники вяжут веники».

- Ах, у психов жизнь —

- Так бы жил любой!

- Хочешь – спать ложись,

- Хочешь – песни пой.

- Предоставлено

- Им вроде литера —

- Кому от Сталина,

- Кому от Гитлера!..

Это нынешнему поколению покажется, возможно, странным, что вот, де, Галич надрывался, как и Высоцкий, пел и кричал правду, ну, мол, и что?!. Сегодня бедные и обездоленные кричат. Бьются за свои зарплаты и пенсии. Сегодня крик недовольства и правды – рядовое явление. А тогда, в золотые годы социализма и КГБ, молви одно неосторожное словечко – и сразу каюк. Поэтому в те времена мало кто отваживался на критику, в основном все держали фигу в кармане, интеллигенты выпускали пар на кухнях, люди искусства и литературы отводили душу в подтекстах, намеках и аллюзиях. Сколько тогда было храбрых? Да считанные по пальцам единицы (Солженицын, генерал Григоренко да еще несколько имен). Среди этих смельчаков был Александр Галич со своим советом: «Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!..»

- Идут мимо нас поколенья,

- Проходят и машут рукой.

- Презренье, презренье, презренье

- Дано нам, как новое зренье

- И пропуск в грядущий покой...

Александр Галич был опасен царям и псарям социализма, ведь он не хотел жить в неволе и декларировал:

- Сердце мое заштопано,

- В серой пыли виски,

- Но я выбираю свободу

- И – свистите во все свистки!

Сначала власти терпели, скрипели зубами, позволяли выступать подальше от столицы, в Академгородках. Галич там выступал с неизменным успехом. В 1968 году на фестивале песни в Новосибирске ему вручили серебряную копию пера Пушкина и почетную грамоту Сибирского отделения Академии наук СССР, где было написано: «Ваше творчество предвосхищает и подготавливает грядущее нашей Родины... и мы восхищаемся не только Вашим талантом, но Вашим мужеством».

Песни

В России были три великих барда: Булат Окуджава, Владимир Высоцкий и Александр Галич. Все три разные, но все замечательные. Тихий и интеллигентный Булат, рвущий душу и гитару Высоцкий, ироничный и язвительный Галич. Но, пожалуй, из всех троих Галич ближе всего к высокой литературе, к настоящей словесности. Песни Галича – явление изначально литературное. В своих песнях-балладах он использовал широкий спектр лексических средств: от возвышенно-торжественных слов до грубо-просторечивых («никаких вы не знали фортелей...»).

«Его поэзия отличалась такой остротой содержания, таким напряжением гражданского пафоса, – свидетельствовала писательница И. Грекова, – что действовала ошеломляюще».

- Карусель городов и гостиниц.

- Запах грима и пыль париков...

- Я кружу, как подбитый эсминец,

- Вдалеке от родных берегов...

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- («Старый принц»)

- А последний шарманщик – «обломок империи»

- Все пылил перед Томкой павлиньими перьями,

- Он выламывал, шкура, замашки буржуйские:

- То, мол, теплое пиво, то мясо прохладное!

- А шарманка дудела про сопки маньчжурские,

- И спала на плече обезьянка прокатная.

- – Тихо вокруг,

- Ветер туман унес...

- («На сопках Маньчжурии»)

Песни Галича распространялись по стране с быстротой эпидемии гриппа. Галичем «заболевали» сразу и надолго. Невозможно было без внутренней слезы слушать его песни, такие как «Облака», «Мы похоронены где-то под Нарвой», «Петербургский романс» и эту, с надсадой:

- Уходят, уходят, уходят друзья,

- Одни – в никуда, а другие – в князья...

Все три барда – Окуджава, Высоцкий и Галич по-своему выразили эпоху. Как отметила Мария Розанова: «Мы рождались на песнях Окуджавы, зрели и многое понимали на песнях Высоцкого, а сражались уже под песни Галича». Не без помощи этих поэтов-бардов рухнула ненавистная империя зла. Что произошло дальше, включая сегодняшний день, – не вина поэтов. Вина – капитанов и рулевых, наследников коммунистического прошлого, бросивших корабль «Россия» на рифы и скалы. И это, как говорится, отдельная песня.

Галич – кровный наследник совсем другого – наследник великой русской литературы. В его песнях – отголоски творчества многих выдающихся сатириков – Салтыкова-Щедрина, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Даниила Хармса. И, конечно, он следовал некрасовской традиции, о чем еще заметил Корней Чуковский, – боль за народ. А еще Александр Галич подхватил темы трех других Александров – Полежаева, Блока и Вертинского.

По признанию Александра Меня (боже, сплошные Александры!): «Окуджава пел о простом, человеческом, душевном после долгого господства казенных фраз. Галич изобразил в лицах, в целой галерее лиц, портреты нашей трагической эпохи...»

Если у Булата в песнях часто действуют абстрактные гусары и драгуны, музыканты и скрипачи, то у Галича – вполне конкретные люди с точным социальным адресом. Пьяный истопник, поведавший историю про физиков, которые «на пари раскрутили шарик наоборот»:

- И то я верю, а то не верится,

- Что минует та беда...

- А шарик вертится и вертится,

- И все время не туда!..

Или Галич поет про «останкинскую девочку» Лену Потапову, милиционершу, которая неожиданно для всех вышла замуж за африканского принца. Про директора антикварного магазина № 22 Копылова, попавшего в психиатрическую больницу. Или вот Клим Петрович Коломийцев, мастер цеха, член парткома и депутат горсовета, выступающий на митинге:

- Вот моргает мне, гляжу, председатель:

- Мол, скажи свое рабочее слово!

- Выхожу я, и не дробно, как дятел,

- А неспешно говорю и сурово:

- «Израильская, – говорю, – военщина

- Известная всему свету.

- Как мать, – говорю, и как женщина

- Требую их к ответу!

- Который год я вдовая —

- Все счастье – мимо,

- Но я стоять готовая

- За дело мира!

- Как мать вам заявляю и как женщина!..»

Галич остроумно показал, как из людей делали говорящих марионеток: они говорили то, что им подсказывала в своих интересах власть.

А как едко высмеял Галич прочность советской семьи в песне «Красный треугольник»:

- А вернулась, ей привет – анонимочка,

- Фотоснимок, а на нем – я да Ниночка!

- Просыпаюсь утром – нет моей кисочки,

- Ни вещичек ее нет, ни записочки...

В песнях Галича отображена вся наша прежняя жизнь в ее искореженных реалиях и подчас анекдотических деталях.

Евреи

Я папаше подношу двести граммчиков,

Сообщаю анекдот про Абрамчиков...

Александр Галич

Галич был евреем по рождению, он родился в семье Аркадия и Фейги Гинзбург. Но рос неверующим, а в юные годы был отчаянным комсомольцем и атеистом. В семье в иудаизм верил только дед Галича, читавший по ночам Тору. Сам Галич в зрелые годы говорил: «Если когда-нибудь я поверю, то приму только православие. Еврейская вера хороша, но слишком сурова». И тем не менее в песнях Галича евреи появляются довольно часто. Он откровенно презирал холуйствующих евреев:

- Если ж будешь торговать ты елеем,

- Если станешь ты полезным евреем,

- Называться разрешат Росинантом,

- И украсят лапсердак аксельбантом.

- Но и ставши в ремесле в этом первым,

- Все равно тебе не быть камергером,

- И не выйти на елее в Орфеи...

- Так не шейте же вы ливреи, евреи!

Галич понимал не только внешне, но и изнутри проблему антисемитизма в стране. Вот, к примеру, пассажик из «Веселого разговора»:

- Всех отшила, одного не отшила,

- Называла его милым Алешей.

- Был он техником по счетным машинам,

- Хоть и лысый, и еврей, но хороший.

Ах, этот милый, так называемый бытовой антисемитизм. Диалог в «Вальсе-балладе про тещу из Иванова». Теща с дочерью о зяте: « – Сам еврей? – А что? – Сиди, не рыпайся. Вон у Лидки без ноги да с язвою...» А тут, вроде, с ногами и без язвы, но вот, однако, червоточина: еврей. А вот горько-смешная история, рассказанная Галичем о русском майоре, который потерял документы и решил шутки ради назваться евреем, на что органы пришли в ярость:

- Мы тебя не то что взгреем,

- Мы тебя сотрем в утиль!

- Нет, не зря ты стал евреем,

- А затем ты стал евреем,

- Чтобы смыться в Израиль!

Рассказывая о злоключениях евреев в России, Галич оставался не «жильцом», а сыном Отечества, которое он очень любил и никуда из него не собирался выезжать, тем более для того, чтобы «жрать свою мацу» в Израиле.

Жены

Ныне публикация без женщин – считай материал в корзину, об этом еще точно определил еще сам Галич:

- А как вызвали меня, я свял от робости,

- А из зала мне кричат: «Давай подробности!»

- Все, как есть,

- ну, прямо, все, как есть!..

«Все, как есть» – не хочу. А вот коротко скажу: официально Александр Галич был женат дважды: первая жена – красавица, актриса Валентина Архангельская. Вторая – Ангелина, племянница легендарной Матери Марии, из дворянского рода Караваевых. Женщина умная, тонкая, образованная, она забросила все свои дела ради творчества Галича и его самого. Она буквально растворилась в нем.

Ангелина Николаевна (Нюша – в быту) никогда не устраивала сцен ревности вечно молодящемуся Галичу. Она действовала иначе. Когда Галич в окружении щебечущих поклонниц отправлялся в Дом творчества ВТО, она выбирала самую опасную, на ее взгляд, соперницу и невинно просила ее проследить за Сашей: «Я на вас очень надеюсь! Вот это лекарство надо давать каждые полчаса, оно предотвратит сердечный приступ. Заранее вам благодарна. Сашенька – такой легкомысленный, не думает о своем здоровье...»

Такой прием действовал безотказно.

Галич по натуре был увлекающимся человеком. «В романе с женщиной для него был важен не результат, а процесс, – рассказывает дочь поэта Алена Архангельская-Галич. – Он пользовался у женщин огромнейшим успехом. Он умел себя держать, умел разговаривать. Был такой смешной случай – мы пришли в комиссионку покупать мне пальто, и папа просит меня отойти в сторону, чтобы он мог разговаривать с продавщицей «нежно-половым» голосом. И продавщицы таяли и вынимали замечательные вещи из-под прилавка. И тогда папа подзывал меня...»

Юрий Нагибин в своем дневнике оставил такую характеристику Александра Галича: «Он был пижон, внешний человек, с блеском и обаянием, актер до мозга костей, эстрадник, а сыграть ему пришлось почти что короля Лира – предательство близких, гонения, изгнанье...»

Гонения

«В шестьдесят восьмом году, – рассказывает Галич, выступая на Западе, – мне было запрещено выступать публично. В Советском Союзе, кстати, нет такой формулы «запрещено». Мне было «не рекомендовано» (смех в зале). Меня вызвали в соответствующую инстанцию и сказали: «Не стоит. Не стоит... Мы не рекомендуем». Я продолжал выступать в разных квартирах у моих друзей. Иногда даже у совсем незнакомых людей: кто-нибудь из друзей меня туда звал, и я выступал...»

Галичу не только запретили выступать публично в общественных залах, но и сняли его имя с титров фильма, где он был автором сценария. С указания высокого партийного начальства Галича исключили из Союза советских писателей 29 декабря 1971 года. «Когда и почему свихнулся Галич? – писала «Неделя». – По времени это случилось в начале 60-х годов, когда он практически бросил литературную работу и занялся сочинительством и исполнением под гитару полублатных, а чаще клеветнических песен. Причины? Может быть, творческий срыв? Заниматься сомнительным стихоплетством, конечно, легче, чем писать драмы, а клеветать, разумеется, проще, чем критиковать... Или кризис моральный? Пьянки, дебоши, неразборчивые амурные связи Галича. В мае 1968 года секретариат московской писательской организации предупредил Галича. Ему дали время образумиться. Но Галич не унимался...»

Вот так грязно и разнузданно писали об Александре Галиче. Злопыхал главный редактор махрового «Огонька» Анатолий Софронов: «Галич был и остается обычным блатным антисоветчиком». Обидные слова в адрес поэта и барда бросил Алексей Арбузов: «Галич был способным драматургом, но ему захотелось еще славы поэта – и тут он кончился!»

Кто-то назвал Галича даже «мародером». Позднее Галич ответил: «Историки разберутся – кто из нас мародеры...» Но вся эта лавина зубодробительной критики была предсказана самим бардом:

- И лопается терпенье,

- И тысяча три рубак

- Вострят, словно финки, перья,

- Спускают с цепи собак...

Постыдная история. Кто-то безропотно выполнял волю сверху, кто-то хотел быть святее папы римского, а кто-то поливал грязью исключительно из-за литературной зависти, впрочем, такой расклад наблюдался и ранее при линчевании Бориса Пастернака. Кстати, одно из лучших стихотворений Галича посвящено опальному поэту:

- «Мело, мело по всей земле,

- Во все пределы.

- Свеча горела на столе,

- Свеча горела».

- Нет, никакая не свеча,

- Горела люстра!

- Очки на морде палача

- Сверкали шустро!

- А зал зевал, а зал скучал —

- Мели, Емеля!

- Ведь не в тюрьму и не в Сучан,

- Не к «высшей мере»!

- И не к терновому венцу

- Колесованьем,

- А как поленом по лицу —

- Голосованьем!..

Три инфаркта – цена гонения Александра Галича. И надо вспомнить, что его отлучили не только от Союза писателей, но и от Литфонда и от медпомощи. Естественно, ему, больному человеку, сердечнику, в последние годы было худо физически и психологически.

К 1973 году жизнь Галича стала совсем невыносимой. Норвежский театр, зная его бедственное положение, прислал ему приглашение на семинар по творчеству Станиславского. Но ничего из этой благородной затеи не вышло: Галича несколько раз вызывали в ОВИР и столько раз ему отказывали в поездке. Наконец его вытолкнули из страны по израильской визе. Ему предложили в десять дней уехать из Советского Союза, сказали, что либо он уезжает за рубеж, либо остается в СССР, но едет на Север. То есть: эмиграция или высылка! Такая вот «добровольность» перемещения!..

- Что ж, прощай, мое Зло, мое доброе Зло.

- Ярым воском закапаны строчки в псалтири,

- Целый год благодати в безрадостном мире —

- Кто из смертных не скажет, что мне повезло?!

- Что ж, прощай, мое Зло!..

Эти строки из стихотворения «Заклинание добра и зла», написанного в Москве 14 июня 1974 года. А уже в Норвегии Галич написал так:

- Мы бежали от подлых свобод,

- И назад нам дороги заказаны.

- Мы бежали от пошлых забот

- Быть такими, как кем-то приказано.

И горький вздох-вывод: «Мы тождественны в главном – мы беженцы...»

Перед отъездом Александр Галич принял православную веру. Обряд крещения совершил Александр Мень. «И в первом же разговоре, – вспоминал отец Александр, – я ощутил, что его «изгойство» стало для поэта не маской, не позой, а огромной школой души... Его вера не была жестом отчаяния, попыткой куда-то спрятаться, к чему-то примкнуть, лишь бы найти тихую пристань. Он много думал. Думал серьезно. Много пережил. Христианство влекло его...»

Разуверившись в земных ценностях, Галич искал «доброго Бога»:

- Он снимает камзол, он сдирает парик.

- Дети шепчутся в детской: «Вернулся старик».

- Что ж – ему за сорок, немалый срок,

- Синева, как пыль, – на его губах...

- «Доброй ночи, Бах», – говорит Бог,

- «Доброй ночи, Бог, – говорит Бах,

- Доброй ночи!..»

Таможенник на границе не хотел пускать Галича с крестом в самолет. Последнее унижение. Но Галич настоял на своем и не снял крест. Изгнанный, но не побежденный, он взошел на трап авиалайнера.

Александр Галич покинул родину 24 июня 1974 года, в этот печально-знаменательный для себя день он записал: «Сегодня собираюсь в дорогу – в дальнюю, трудную, извечно и изначально-горестную дорогу изгнания...»

В начале он уехал в Норвегию, затем жил некоторое время в Мюнхене, а потом в Париже.

- Как могу я не верить в дурные пророчества:

- Не ушел от кнута, хоть и бросил поводья.

- И средь белого дня немота одиночества

- Обступила меня, как вода в половодье...

На Западе

По свидетельству дочери, на Западе Александр Галич отнюдь не бедствовал: «У него было все – признание, пластинки, книги, концерты, у него было даже две работы – радио «Свобода» и еще он редактировал в английской энциклопедии раздел русской поэзии. Он был достаточно обеспеченным человеком, у него была прекрасная квартира...»

Прервем цитату и отметим, что на Западе вышли сборники его стихов «Песни», «Поколение обреченных», «Когда я вернусь...», а также автобиографическая книга «Генеральная репетиция» (1974). А теперь довершим цитату дочери Алены: «Но у него постоянно было ощущение не своей жизни».

Можно сказать так: Галич был очень русским человеком и очень связанным с прошлым и настоящим своего народа, он был, как говорится, плоть от плоти его. Свои передачи на радиостанции «Свобода» Галич начинал с песни «Когда я вернусь...» Эта песня была его позывными.

- Когда я вернусь...

- Ты не смейся, когда я вернусь,

- Когда пробегу, не касаясь земли,

- по февральскому снегу,

- По еле заметному следу – к теплу

- и ночлегу —

- И вздрогнув от счастья, на птичий твой

- зов оглянусь —

- Когда я вернусь.

- О, когда я вернусь!..

Он не вернулся. Вернулись лишь его стихи, песни и книги.

Смерть

15 декабря 1977 года – последний день жизни Александра Галича (он прожил 59 лет и без четырех дней два месяца). В тот последний день он приобрел радиоприемник «Грюндик» и страшно радовался своему приобретению. Жене Ангелине, ушедшей из дома за сигаретами, сказал: «Вернешься, услышишь необыкновенную музыку». Он любил «чистый», бархатный звук.

Когда жена вернулась, Галич был мертв. Он лежал с обугленной полосой на руке и зажатой в кулаке антенной. Смерть от несчастного случая? Такова была официальная версия врачей. Неофициальная версия: убрали спецслужбы. Вместе с КГБ почему-то называли и ЦРУ.

Что произошло на самом деле, мы не узнаем никогда, ибо уход Галича был из того самого разряда загадочных и таинственных смертей (если хотите: от президента Кеннеди до генерала Рохлина).

Лев Копелев сказал наиболее точно: «Умер на чужбине чужой смертью».

- Вот звенит прощальный звон,

- Вот звенит прощальный звон,

- Вот звенит прощальный звон,

- Бьют колокола...

- Первый сон, последний сон...

- Так и жизнь прошла!

Так заканчивается одно из последних стихотворений Галича «Там, в заоблачной стране...»

Ангелина Николаевна, жена Галича, погибла через 9 лет при очень странных обстоятельствах: якобы, от незатушенной сигареты начало тлеть одеяло, а далее смерть от удушья. А в результате: ушла из жизни важная свидетельница жизни и кончины Александра Галича. Примечательно: со смертью вдовы исчез и архив поэта. И концы в воду...

Эпилог

Конечно, у каждого времени свои певцы и песни. Выросло новое поколение. Но нельзя забыть Галича. Он – часть нашей истории. Он был, как выразился Леонид Плющ, Гомером опричного мира. А Владимир Буковский продолжил: «Каждая его песня – это Одиссея, путешествие по лабиринтам души советского человека».

- В разгар всемирного угарища,

- когда в стране царили рыла,

- нам песни Александра Галича

- пора абсурдная дарила, —

писал Борис Чичибабин. А вот строки и самого Александра Галича:

- А наше окно на втором этаже,

- А наша судьба на виду...

- И всё это было когда-то уже,

- В таком же кромешном году!..

- ...А что до пожаров – гаси не гаси,

- Кляни окаянное лето —

- Уж если пошло полыхать на Руси,

- То даром не кончится это!..

Когда это написано? В ноябре 1971 года, а звучит устрашающе актуально. Гомера нет. Разрушена советская Троя. А мы – все беженцы в новом «кромешном году». Таков печальный итог российской мистерии. Утешает одно: итог не окончательный, а лишь промежуточный. И слава Богу, Александр Галич нисколечко не устарел. Он звучит жгуче свежо.

ПОЭТ, МЕЧТАТЕЛЬ И ВОИН

Павел Коган

Павел Коган. О нем в Литературной энциклопедии сказано так: «В стихах К. – яркая поэтическая исповедь молодого поколения участников Великой отечеств. войны, «мальчиков невиданной революции» (1966). Вроде бы правильно, но требует расшифровки.

Еще раз обратимся к Лит. энциклопедии. В ней два Когана: Петр и Павел (как два апостола?). Один – представитель новой советской литературной школы (одна из его работ – знаменитые «Очерки по истории древних культур»). Другой Коган – Павел – представитель новой советской литературы, из «молодых поэтов нового течения» (Михаил Кульчицкий), и еще одно определение: из поколения «мальчиков из страны Гайдара» (Бенедикт Сарнов). А я сказал бы так: из поколения молодых людей, брошенных в горящую топку истории.

- Мы научились платить сполна

- нервами и кровью своей

- за право жить в такие года,

- за ненависть и любовь, —

так считал Павел Коган. Он, как и многие другие молодые поэты, и заплатил сполна. Погиб на войне. А мог бы, выжив, погибнуть позднее, к примеру, в подвалах Лубянки: уж очень ярок и прыток, – таких режим откровенно не любил и побаивался.

Многие ровесники (Наровчатов, Самойлов и другие) дожили до седых волос. Приобрели горький опыт жизни в тоталитарной стране и прозрели. А Павел Коган не дожил до зрелости и не успел понять, что к чему. Так и умер романтиком советской закваски:

- Я – патриот. Я воздух русский,

- я землю русскую люблю...

- Но мы еще дойдем до Ганга,

- но мы еще умрем в боях,

- чтоб от Японии до Англии

- сияла Родина моя.

Явственный отзвук идеи мировой революции, желание: «Я хату покинул,/ Пошел воевать,/ Чтоб землю в Гренаде/ Крестьянам отдать...» (Светлов).

Биография Павла Давыдовича Когана весьма короткая. Родился 4 июля 1918 года в Киеве, в еврейской семье. В 1936 году в 18 лет поступил в престижный МИФЛИ. В 1939 – в Литературный институт. Литературные учителя? Их много – от Пушкина до Багрицкого, от Байрона до Киплинга. Давид Самойлов познакомился с Коганом, когда тому было 20 лет, и вспоминал о нем: «Нахмурив густые брови, чуть прищурив глаза, он уверенно читал стихи, подчеркивая ритм энергичным движением худой руки, сжатой в кулак».

Какие стихи читал Коган? Может быть, эти? —

- Поэт, мечтатель, хиромант

- Я по ладоням нагадал

- Ночных фиалок аромат

- И эту нежность на года...

Или, наверное, другое – стихотворение «Гроза» (1936) с концовкой-вызовом:

- Я с детства не любил овал,

- Я с детства угол рисовал!

Современники Павла вспоминают его, сухощавого и угловатого юношу, удивительно жизнелюбивого и страстного в своих жестах и суждениях. Его глубоко запавшие каре-зеленые глаза постоянно вспыхивали дерзостными огоньками.

Осенью 1938-го к мэтру, к Сельвинскому, пришла троица поэтических мушкетеров – Павел Коган, Сергей Наровчатов и Давид Самойлов. «Пили чай с сушками и разговаривали до поздней ночи. Илья Львович признал нас поэтами» (Д. Самойлов).

Поэтом-то Сельвинский назвал Когана, но ведь он ни одного стихотворения при жизни не напечатал. Он читал только свои стихи друзьям и товарищам, и они их многие знали наизусть. А «Бригантина», положенная на музыку другом Павла Жорой Лепским, пользовалась огромной популярностью.

- И в беде, и в радости, и в горе

- Только чуточку прищурь глаза —

- В флибустьерском дальнем синем море

- Бригантина подымает паруса...

- ...Надоело говорить и спорить,

- И любить усталые глаза...

- В флибустьерском дальнем синем море

- Бригантина подымает паруса.

«Бригантина», конечно, была навеяна «Алыми парусами». Мотивы Александра Грина. «Снова месяц висит ятаганом,/ На ветру догорает лист./ Утром рано из Зурбагана/ Корабли отправляются в Лисс...» И концевые строки этого стихотворения:

- Мы поднимем бокал за Грина

- И тихонько выпьем за Лисс...

То есть в душе Павел Коган был мечтателем чистой воды. Романтически настроенным юношей:

- В этих строках всё: и что мечталось

- И что плакалось и снилось мне,

- Голубая майская усталость,

- Ласковые песни по весне,

- Дым, тоска, мечта и голубая

- Даль, зовущая в далекий путь,

- Девочка (до боли дорогая,

- До того, что хочется вздохнуть)...

И концовка стихотворения:

- Ой, как мало, в сущности, написано,

- Ой, как много, в сущности, писал!

16 лет – и много писал! Сердце трепетало от поэтического вдохновения!.. И вот этому романтику пришлось жить в суровое время советских пятилеток, где требовалась иная романтика – не мечтателя, а строителя социалистических буден, да еще в стране, якобы, окруженной одними врагами (СССР как форпост свободы и социальной справедливости, как авангард всего прогрессивного человечества – если использовать пропагандистские клише). А всё это требовало совсем других песен, громких и мужественных, без всяких лирических взрыдов.

По воспоминаниям Наровчатого, Павел Коган «был одним из первых застрельщиков молодых энтузиастов искусства, поставившего себе целью духовную подготовку народа к борьбе с нашими заклятыми врагами» (цитата по книге «Павел Коган. Стихи. Воспоминания о поэте. Письма», 1966).

Из характеристики по семинару Сельвинского, июнь 1941 год: «Павел Коган. Активен. Очень культурен. Поэтически высоко принципиален...»

Не случайно определение «активен». Одно из стихотворений Когана так и начинается: «Выходи. Колобродь. Атамань...» Общественная активность активностью, а любовь любовью, и Павел Коган тоже хотел любви. «По переулку у Мясницкой/ простая девушка идет...» («Поговорим о счастье»). Первая любовь, первая ревность, первое страдание, первое желание «забыться» с друзьями:

- И мы с тобою сядем

- У стекла, глядящего в ночь.

- Из ящика со стихами

- Я вытащу осторожно

- Бутылку, наверно, рома,

- А может быть, коньяку.

Когда грянула Великая Отечественная война, Павлу Когану исполнилось 23 года. Перед началом войны поэт чувствовал приближавшиеся раскаты грома, и сказал одному из студентов МИФЛИ: «Я с нее не вернусь, с проклятой, потому что полезу в самую бучу. Такой у меня характер».

У Павла Когана не было сомнений в выборе. Выбор был один: добровольцем на фронт! Защитить родину и умереть. Об этом говорят все немногие письма, которые он посылал родным и друзьям в перерывах между боями, хотя где-то в глубине души он надеялся вернуться с войны и написать о ней книгу: «Я не волнуюсь: каждая пылинка моего века удивительно прилипает ко мне. Какую книгу мы с тобой напишем... (декабрь 1941)

В другом декабрьском письме: «Я очень бодр. Я знаю, что у меня хватит сил на всё...»

12 марта 1942 года: «И вот за то, чтоб на прекрасной нашей земле не шлялась ни одна гадина, чтоб смелый и умный народ наш никто не смел называть рабом, за нашу родину, за нашу с тобой любовь я и умру, если надо...»

Обращаясь к матери: «Только здесь, на фронте, я понял, какая ослепительная, какая обаятельная вещь – жизнь» (май 1942).

И, наконец, одно из последних писем: «Я верю твердо, что будет всё. И родина свободная, и Солнце, и споры до хрипоты, и наши книги...» (июль 1942).

И победа, и солнце, и книги – всё сбылось. Только вот в спорах до хрипоты поэт Павел Коган уже не участвовал. Лейтенант Павел Коган погиб 29 сентября 1942 года на сопке «Сахарная» под Новороссийском. Он возглавил поиск разведчиков и в полный рост пошел под пули. Он прожил 24 года с небольшим. Незадолго до гибели Коган писал: