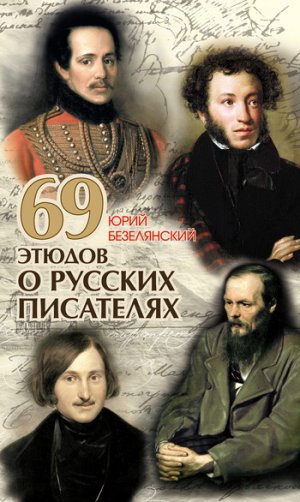

69 этюдов о русских писателях Безелянский Юрий

- Нам лечь, где лечь,

- И там не встать, где лечь.

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- И, задохнувшись «Интернационалом»,

- упасть лицом на высохшие травы,

- и уж не встать...

Он и не встал. Так литература потеряла своего безусловно талантливого сына. В этой связи следует вспомнить стихи, которые написал Павел Коган в 19 лет:

- Мне было жутко, когда кончилось детство.

- Мне тоскливо, что кончается юность,

- неужели с грустью встречу старость

- и не замечу смерть?

Старость поэту встретить не пришлось. Осталась незаконченной поэма «Первая треть» (1939 – 1941) и ее разбирать не будем. Отметим другое: как у всех талантливых поэтов (избегаю слово «гениев»), у Павла Когана была сильно развита интуиция, предчувствие, предвидение будущего (как у Блока, к примеру). И в этом смысле достаточно вчитаться в его «Монолог», написанный в 1936 году:

- Мы кончены. Мы отступили.

- Пересчитаем раны и трофеи.

- Мы пили водку, пили «ерофеич»,

- Но настоящего вина не пили.

- Авантюристы, мы искали подвиг,

- Мечтатели, мы бредили боями,

- А век велел – на выгребные ямы!

- А век командовал: «В шеренгу по два!»

- ...Мы кончены. Мы понимаем сами,

- Потомки викингов, преемники пиратов:

- Честнейшие – мы были подлецами,

- Смелейшие – мы были ренегаты.

- Я понимаю всё. И я не спорю.

- Высокий век идет высоким трактом.

- Я говорю:

- «Да здравствует история!»

- И головою падаю под трактор.

Товарищ Павла Когана по ифлийской поре Семен Фрейлих утверждал в конце 80-х годов, что это – «главное стихотворение поэта», что «Павел Коган предчувствовал не только войну, но и 1937 год», что «стихотворение «Монолог» было актом сопротивления режиму, проявлением чувства превосходства над ним».

Что остается добавить? Стихи Павла Когана увидели свет только в конце 50-х годов, а первый сборник стихотворений вышел в 1966 году, ну, а дальше переиздания, воспоминания, цитирование...

Бригантина неизменно поднимает паруса, и постоянно хочется говорить и спорить, даже в отсутствие ее капитана Павла Когана. Листать книги, читать стихи, размахивать руками...

КЛОУН СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ

Николай Глазков

Как удивительно порой меняются авторитеты! Не так давно, в советский период, тиражировалась своя звучная обойма имен: Сурков, Тихонов, Матусовский, Ошанин и прочие. В наши дни о них вспоминают всё меньше, зато на слуху другие поэты – из бывшего второго-третьего и других дальних рядов, все те, кто раньше пребывал в тени обласканных властью поэтов. Сегодня они вырвались из тьмы забвения. Один из них – Николай Глазков.

Он родился 30 января 1919 года в городе Лысково Нижегородской губернии (умер 1 октября 1979 года в Москве, в возрасте 60 лет). Отец – адвокат, был репрессирован в 1938-м. Мать – учительница немецкого языка. Учился в трех институтах – в Московском педагогическом, в Литературном и в Горьковском педагогическом. Немного поработал учителем в провинции. В 1944 году вернулся в Москву. Работал грузчиком, носильщиком, пильщиком дров. Увлекался историей и географией, геологией и минералогией, шахматами и плаваньем.

Волжанин по рождению, Глазков более 50 лет прожил в Москве на Арбате. Это был удивительный человек. Поэт, эссеист, актер (летающего мужика в «Андрее Рублеве» помните?), шахматист, боксер... «Глазков, – сказал о нем Евгений Евтушенко, – это русский Омар Хайям, но из нашего века, где существуют атомные бомбы и бюро пропусков...» Глазков был настоящий «анфан террибль» литературных Союзов.

- Я иду по улице,

- Мир перед глазами,

- И стихи стихуются

- Совершенно сами.

Глазков – яркий пример того, как талантливый человек не может жить в тоталитарной системе, выламывается из нее. Каждый находил тогда себе нишу. У Глазкова была своя: ниша юродивого поэта, философа и клоуна одновременно:

- Я поэт или клоун?

- Я серьезен иль нет?

- Посмотреть если в корень,

- Клоун тоже поэт.

Глазкова долго не печатали: не певец, не фанфарист власти, а ерник и циник, как считали чиновники от литературы. Первый сборник Глазкова вышел лишь в 1957 году, когда поэту было 38 лет, и вышел не в московском издательстве, а в калининском и назывался «Моя эстрада». Чиновники тайного смысла названия не поняли.

- Да здравствуют мои читатели,

- Они умны и справедливы!

- На словоблудье не растратили

- Души прекрасные порывы.

Надо отметить, что, хотя Глазков поздно пришел в официальную литературу, среди читающей публики он был известен давно, стихи его передавались из уст в уста.

- Мне простите, друзья,

- За милую странность,

- Но не выпить нельзя

- За мою гениальность!

В 1940 году Глазков собрал полное собрание своих сочинений (их было 187) и «издал» в трех экземплярах от руки (даже не на машинке). Своей книжечке он дал гриф «Сам-себе-издат», и таким образом именно Николай Глазков пустил по миру этот всем известный и тогда весьма роковой термин «самиздат».

Конечно, Глазков был типичным самиздатским автором, «рабом поэзии» в «море лжи». Сам себя он называл «юродивым из Поэтограда», «поэтом переулков», и все его строки пронизаны какой-то особой нежностью к простым людям и сдобрены изрядной порцией самоиронии. Кто, кроме него, мог написать такие строки о войне:

- Бомбы падают у дач,

- Где не следует;

- Миллионы неудач

- Нас преследуют.

Или вот это:

- Те люди, совесть у кого чиста,

- В атаку шли за родину, за Ста...

- Нет! Люди воевали за Россию,

- Речь о другом была для них пуста.

Так и жил этот удивительный человек, продолжатель традиций Хлебникова, «бравый солдат Швейк» тоталитарной эпохи. Издавался и не издавался. Много пил (а какой гений не пьет?), уходил в свои норы и отдушины от затхлой атмосферы официальной помпезной литературы, уходил от «большого стиля» в маленький, частный, интимный. Еще до войны – в 1938 году (страшно сказать: в год выхода Краткого курса ВКП(б)) – он написал в пику Эдгару По свой вариант поэмы «Ворон»:

- Черный ворон, черный дьявол,

- Мистицизму научась,

- Прилетел на белый мрамор

- В час полночный, черный час.

- Я спросил его: – Удастся

- Мне в грядущие года

- Где-нибудь найти богатство? —

- Он ответил: – Никогда!

- Я сказал: – В богатстве мнимом

- Сгинет лет моих орда.

- Все же буду я любимый? —

- Он ответил: – Никогда!

- Я сказал: – Пусть в личной жизни

- Неудачник я всегда.

- Но народы в коммунизме

- Сыщут счастье? – Никогда!

- И на все мои вопросы,

- Где возможны нет и да,

- Отвечал вещатель грозный

- Безутешным: – Никогда!

Такое в прежние годы не только не могли напечатать, но за такое можно было и крепко схлопотать. Слава богу, пронесло! «Надо быть очень умным, чтобы валять дурака», – как-то заметил Глазков. Ему всё как-то сходило с рук – политика и любовь.

- И неприятности любви

- В лесу забавны и милы:

- Ее кусали муравьи,

- Меня кусали комары.

И вот такие наскоки на держиморд-издателей:

- Я лучше, чем Наполеон и Цезарь,

- И эту истину признать пора:

- Я никого на свете не зарезал,

- Напротив, резали меня редактора!

Давно нет с нами Николая Глазкова, не дожил он до перестройки и гласности, до ГКЧП и последующих реформ-обвалов, всего того, что воплотилось в его гениальных строках:

- Я на мир взираю из-под столика.

- Век двадцатый – век необычайный.

- Чем столетье интересней для историка,

- Тем для современника печальней.

90-е годы оказались интереснейшими для историков и чересчур печальными для всех нас. Но опять же спасает Глазков:

- Было очень много неудач,

- Срывов, промахов, помех и сплетен...

- Всё же улыбайся, а не плачь,

- Радуйся, что ты живешь на свете!

Ну что ж, хороший совет дал Николай Глазков. Простой и мудрый. Годится и в XXI веке.

БУЛАТ ВСЕГДА БУЛАТ

Воспоминания об одном вечере Окуджавы

Булат Окуджава

Булат Окуджава ушел из жизни 12 июня 1997 года, в возрасте 73 лет (родился 9 мая 1924). Прошло не так уж много времени с момента его ухода, но, кажется, целая вечность: разительно поменялась страна, изменился ее уклад, ее люди, изменилось и отношение к литературе, и в частности к поэзии. Поэты давно уже не кумиры. Бардовская песня вытеснена на периферию, и на сцене звучат всякие «муси-пуси», «прелестный шрам на левой ягодице», «ты любишь земляничку, а я я люблю клубничку...» и т.д. И удивляется всему этому бронзовый Окуджава на Арбате: и куда мы все пришли?..

О Булате написаны книги, изданы воспоминания, казалось бы, всё давно известно, вплоть до любовных увлечений. И всё же еще раз хочется вспомнить незабвенного Булата. Но не нынешнего бронзового классика, а того, еще живого, еще не знавшего, как сложится дальше его судьба.

Итак, старые записи о старом времени.

1 декабря 1982 года в Доме архитектора проходил вечер «Булат Окуджава рассказывает о своих книгах».

Окуджаве 58 лет. Он высок и еще прям, но лицо уже морщинистое, старое. Одет небрежно: помятый серый костюм, черный пуловер и рубаха с расстегнутым воротом, без галстука.

Вечер начался с записок.

– Где вы искреннее – в своих стихах или прозе?

От вопроса у Булата несколько округлились глаза:

– Стихи и романы отличаются только формальными признаками, объемом, а так это всё одно и то же. И в стихах, и в прозе я рассказываю о себе, выражаю себя, окружающий меня мир... Десять лет я не писал стихов и вот начал писать снова... Давно не выступал перед аудиторией: со старыми стихами и песнями я сам себе надоел...

– Кто влиял на ваше творчество? – зал напрягся от внимания, действительно интересно – кто?

– Гофман, Александр Сергеевич, Лев Николаевич и Набоков. Вот мои учителя...

«Кто такой Набоков?» – прошелестело по рядам.

– Почему вы обратились к прозе? – гласил вопрос в следующей записке.

– Почти случайно. Вызвали как-то в Политиздат и попросили написать книгу о каком-нибудь революционном деятеле... Обещали крупно заплатить. Это заинтересовало. Однако я посмотрел на предложенный мне список лиц, и никто меня не заинтересовал. Потом я вспомнил про Пестеля. «Ах, мы забыли», – сказали в Политиздате и согласились со мной... Около года читал литературу, однако ничего из этого не получилось, да и Пестель мне вдруг оказался неинтересным... Потом я обратил внимание на протоколы следственного комитета, которые вел какой-то полуграмотный писарь. Представил его себе: провинциальный дворянчик...

Так начал примерно рассказывать о своем первом прозаическом опыте Булат Окуджава. Роман у него назывался «Бедный Амвросимов». В Политиздате он вышел под заголовком «Глоток свободы». Иначе назвать они, конечно, не могли...

– Как вас принимали во Франции?

– Я был там несколько раз. Принимали хорошо. Сначала на выступлениях были в основном эмигранты, потом половину зала составляли уже французы.

– Как подбирать библиотеку? – вопрос одного библиофила.

Окуджава дернул головой и отказался давать рекомендации:

– Еще не так скажешь...

Он рассказывает буднично-равнодушно, даже каким-то нарочито скучным голосом. Весь его вид говорит о том, что всё это уже когда-то было, ничего не ново, а потому неинтересно: переполненные залы и одинокие кумиры на сцене, экзальтация толпы и вдохновенные слова пророков:

- Целый век играет музыка.

- Затянулся наш пикник...

– Вы пошли на фронт добровольцем, расскажите, пожалуйста, о военном периоде вашей жизни?

Ответ Окуджавы ошеломил некоторую часть публики, воспитанную на традиционных газетных ценностях:

– Мне это неинтересно... Об этом много говорят другие... Я не хочу...

37 лет минуло с времен войны. Иной мир – иные проблемы. Не разрывы снарядов над головой, а не менее суровое испытание на сытость. А мы всё бу-бу-бу...

Спрашивают о бардах. Окуджава дает высокую оценку Брассенсу и Брелю, а по поводу Высоцкого говорит так:

– Мы с ним дружили, но дружба была странная. Он очень компанейский, открытый, я человек замкнутый, одиночка-кустарь. К тому же разный возраст... Высоцкий – выдающаяся фигура в нашей культуре. Потеря его – трагедия для всех нас...

– Как вы начали петь? В чем популярность ваших песен?

– Петь я начал в 1956 году, в период расцвета массовой песни. А тут появились песни интимные, почти собеседнические... Для некоторых людей темы моих песен казались острыми, даже опасными, и они согревали их души... Когда появилась песня «Ленька Королев», меня пригласили в одно место и сказали, что вот вы неправильно ориентируете нашу молодежь. Ленька не вернулся с фронта, но разве некому его оплакивать?!. Потом я написал песню про дураков. Меня вызвали и спросили, зачем вы всё это пишите? У вас же была прекрасная песня про Леньку Королева... (в зале смех). В песне, в любом творчестве не надо суетиться, торопиться, сиюминутно откликаться... Время рассудит и покажет, что останется, что нужно, а что нет...

– Почему вы не пишете прозу на современные темы?

– Мне это неинтересно... Я пишу на исторические темы, там больше простора для фантазии... А потом, знаете, человек мало изменился за прошедшие сто лет. Изменились одежда, дома, транспорт, технические средства, а сам человек остался все таким же. Так же страдает, так же любит, завидует... Так же люди умны и глупы, как и раньше...

Эти речи Булата странно звучали на сцене, украшенной флагами союзных республик в честь 60-летия образования СССР, опасно контрастировали с официальным утверждением о создании новой общности людей, сплошь образованных, гуманных и чертовски умных.

Далее Окуджава обрушился на своего оппонента Бушина, который в журнале «Москва» опубликовал «политический донос».

– Но ужасно не то, что он написал, а ужасно то, что его напечатали... Ловит меня на мелких ошибках: князь в марте ест малосольные огурчики – откуда? Бушин меряет сегодняшним днем, а князь, наверное, мог себе это позволить?.. (смех).

– Как вы относитесь к тому, что сегодня происходит на Арбате?

Председательствующий Феликс Медведев бодро добавил:

– В зале сидят архитекторы, от которых многое зависит.

– Ничего от них не зависит, – мрачно изрек Окуджава. – Москва отдана на откуп людям, которые плохо разбираются в архитектуре, не любят ее, не ценят старину... Может быть, правы были те, кто в 20-х годах предлагал Москву законсервировать, а столицу сделать в каком-то областном центре?..

Снова вопрос о песнях, о начале пути.

Окуджава закончил свои воспоминания, встал, взял гитару, неодобрительно посмотрел на микрофоны и спел несколько своих последних песен. В одной из них было признание: «Я не пел окопной каше...»

Как всё это выглядело? Еле слышный перебор струн. Знакомый хрипловато-тягучий шепот. И – после гибели Высоцкого это особенно заметно – полное отсутствие огня, страсти, напряжения, вздутия вен... Нет, Булат не взорвется, не крикнет, не сгорит. Другой темперамент. Иной душевный склад. Другие точки отсчета. Он всего лишь усталый артист, печальный и утонченный, и песни его – не отчаянные прорывы в Правду, а всего лишь изящные песенки-сказки, баюкающие усталого интеллигента чеховской печалью и забавляющие легкой иронической усмешечкой Зощенко...

- Когда воротимся мы в Портленд,

- Мы будем кротки, как овечки,

- Да только в Портленд воротиться

- Нам не придется никогда...

Вслед за «Пиратской-лирической» последовала песня о Высоцком.

Зал аплодирует.

Булат сжимает гитару и поет песню о дураках:

- Сколько дураков в своей жизни я встретил,

- Мне давно пора бы уже орден получить...

- ...Дураком быть выгодно,

- да очень не хочется.

- Умным – очень хочется,

- да кончится битьем.

Знакомая тема! Дураки. Литсобратья. Начальники с чугунными запретами, редакторы с корявыми перьями, завистники с черными душами... а еще торговцы, лавочники, мясники... «Где сладкая революция?» – не унимается в вопросе бабелевский старик Гедали.

И умным быть плохо, и дураком становиться не хочется, рассуждает Окуджава и приходит к спасительной надежде: но, может быть, когда-нибудь к среднему придем!..

Окуджава сел. Он устало посматривает на часы: мероприятие закончено. Но, к сожалению, надо еще присутствовать – неутомимый Феликс собрал парад молодых бардов. Теперь их очередь демонстрировать свое умение.

Булат слушал сумрачно: ах, эти горячие порывы изменить... сломать... добиться... сделать... Ах, это «упоение в бою». Молодым страсть как хочется выплеснуть свою энергию, доказать свою смелость. «Допустим, – говаривал мудрый Ежи Лец, – ты пробил головой стену? Что ты будешь делать в соседней камере?» Именно этого и не знают молодые. Это знание приходит со зрелостью. Оно постигается ушибами, ранами, болью...

Зачем биться головой о стену? Надо просто положиться на судьбу. «Всё, что возможно, происходит, однако возможно только то, что происходит», – говорил Кафка.

Окуджава сидел неподвижно и, казалось, дремал. Он походил на старого льва, у которого искрошились клыки и притупились когти. До его слуха доносится издалека рык молодых львят, но он не пробуждает в нем ни ярости, ни отваги. Ему не хочется ни рычать, ни прыгать, ни тем более показывать пример. Лев старый и почти ручной, да и зоопарк им обжит и кажется таким уютным. О, бывший царь зверей, разрешите немножко потревожить ваш благостный покой, – Жанна Бичевская исполняет песню Александра Дольского, обращенную к маэстро:

- Почему вы молчите, маэстро,

- Неужели вы бросили крест?..

Маэстро молчал. Может быть, приближаясь к возрасту Пастернака, он ясно понимал, какая это неимоверно трудная и ответственная роль – быть певцом и выразителем передовой интеллигенции.

- Я один, всё тонет в фарисействе,

- Жизнь прожить – не поле перейти.

ДАЛЬНИЙ БЕРЕГ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Юрий Казаков

Юрий Казаков прожил всего 55 лет. Ушел из жизни в 1982. И уже тогда Андрей Вознесенский вздыхал: «Новое поколение читателей, увы, не знает Казакова. Критики не упоминают о нем. Он незаметно исчез из литературного обихода, как исчезают из нашей флоры лесные ландыши. Его создания не переносят загрязнения среды».

С 82-го года произошло не только загрязнение среды, но и страна кардинально изменилась. Люди стали другими. Книги выпускаются иные. Литература стала коммерческой. Слово потеряло свой вкус и цвет. Можно даже сказать, что последним ароматным писателем (и тончайшим психологом тоже) был именно Юрий Казаков, достойный представитель бунинской школы.

Юрий Павлович Казаков родился 8 августа 1927 года в Москве в семье рабочего. «Отец и мать мои – бывшие крестьяне, выходцы из Смоленской губернии, – писал Казаков в автобиографии. – В роду нашем, насколько мне известно, не было ни одного образованного человека, хотя талантливы были многие. Таким образом, я первый человек в нашей родне, занимающийся литературным трудом.

Писателем я стал поздно. Перед тем как начать писать, я долго увлекался музыкой... Сначала я стал играть на виолончели, но так как заниматься музыкой я начал довольно поздно (с 15 лет) и пальцы мои были уже не столь гибки, то я скоро понял, что виртуозом-виолончелистом мне уже не стать, и перешел тогда на контрабас... и тут я мог рассчитывать на успех...»

Казаков окончил музыкальное училище и три года играл в симфонических и джазовых оркестрах, но бросил музыку ради литературы. «Где-то между 1953 и 1954 годами стал всё чаще подумывать о себе как о будущем писателе. Скорее всего, это случилось потому, что я, как, наверное, и каждый молодой человек, мечтал тогда о славе, об известности и т.п. а моя служба в оркестрах, конечно, никакой особенной славы мне не обещала...» Захотев стать писателем, Казаков стал внимательно читать очерки и рассказы, стараясь понять, как они сделаны. Написав несколько небольших очерков в газете «Советский спорт», он в 1953 году поступил в Литературный институт. Случайно попал на семинар Виктора Шкловского и поразил всех рассказом «На полустанке». Именно тогда Паустовский и сказал о Казакове: «Есть один молодой, пронзительного таланта».

В годы литучебы Юрий Казаков много читал, и «после долгих чтений и размышлений я пришел к выводу, что лучше всех писали наши русские писатели. И я решил писать так же, как они». В 50-летний юбилей Казакова его тезка Юрий Трифонов писал о нем: «Казаков близок к Бунину, он его ученик, мастер бунинской школы, продолжатель, но не подражатель. О, нет! Близость к Бунину – в стилистике, во фразе, в умении живописать, но наполнение казаковских рассказов иное. Они наполнены воздухом нашего бытия... Не менее Бунина, мне кажется, Казакову близки Платонов и Паустовский, американцы Хемингуэй и Сетон-Томпсон. Да мало ли кто! Всех нас омывают многие дожди, и каждый дождь приносит свою радиацию...»

А вот что писал о Казакове Юрий Нагибин: «Мой друг не ведал периода ученичества, созревания, он пришел в литературу сложившимся писателем с прекрасным языком, отточенным стилем и внятным привкусом Бунина. Влияние Бунина он изжил в своем блистательном «Северном дневнике» и поздних рассказах. Он никогда не приспосабливался к «требованиям», моде, господствующим вкусам и даже не знал, что это такое... Слово было дано ему от Бога. И я не встречал в литературе более чистого человека».

Итак, Бунин. Но и Эрнест Хемингуэй. «Хемингуэй повлиял на меня не стилистически – он повлиял на меня нравственно, – признавался Казаков. – Его честность, его правдивость, доходящая порой до грубости (так и нужно!), в изображении войны, любви, питья, еды, смерти, – вот что было мне бесконечно дорого в творчестве Хемингуэя».

Первая книга Казакова «Тедди» (1957) вышла в Архангельске, затем там же сборник «Манька», ну, а потом появился в Москве сборник «На полустанке» (1959). Казакова сразу же отметили мэтры литературы Эренбург и Олеша, а критики приняли в штыки: после рассказа «Трали-вали» в журнале «Октябрь» Казакова отлучили на долгие годы от толстых журналов. Рассказы Казакова «Запах хлеба», «В город», «Ни стуку, ни грюку», появившиеся в альманахе «Тарусские страницы», еще больше увеличили водораздел между горячим интересом читателей и холодным неприятием критики. В те 60 – 70-е годы советские писатели творили в основном «по зову партии», а Казаков писал исключительно по зову сердца. Писал о том, что задевало, трогало, наболело. Казаков не придумывал жизнь, а изображал ее такой, какая она есть. Без всяких прикрас, но с неизменной печалью и горечью. Он считал, что человеческое счастье возможно только на миг и поэтому почти неуловимо. В героях у него ходили не передовики производства, не летчики и физики, а самые простые люди будничных профессий.

Юрий Казаков вослед Паустовскому возродил русский классический рассказ. Казаков говорил: «Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть импрессионистически – мгновенно и точно». Именно так «сработаны» такие казаковские рассказы, как «Вот бежит собака!», «Осень в дубовых лесах», «Двое в октябре», «Адам и Ева», «Плачу и рыдаю»...

Одна лишь цитата про любимую Казаковым охоту: «Мы... пошли в ночную синеву, в туман и холод, и ружья наши были давно заряжены и готовы для убийства древних прекрасных птиц, еще молчавших в предчувствии любви и смерти» («Долгие крики»).

Как выглядел Юрий Казаков? Ольга Кучкина вспоминает: «Он был большой, с широкими покатыми плечами, большими руками, красным лицом, заикающийся, пьющий и гулящий. Ему бы ходить и плавать, и летать с мужиками, бакенщиками, летчиками по земле, воде и небу. Он и ходил, и летал, и плавал... Он и был мужик – а еще человек, нежный, внимательно сберегающий впечатления жизни...»

Казаков построил дачу, крытую шифером, бежевого цвета финский дом, с мансардой, стоящий в низинке недалеко от речки Яснушки, и любил совершать прогулки по живописным окрестностям Абрамцева. Природа вдохновляла и лечила его. Только вот пожить привольно на даче ему не пришлось из-за постоянных разъездов. Несколько лет Казаков отдал переводу с казахского трехтомного романа Нурпеисова «Кровь и пот» (нужны были деньги и на жизнь, и на ремонт дома). Он говорил, что своей кровью орошает пустыни Казахстана, «зато верный заработок».

Последние его рассказы, появившиеся в печати: «Свечечка» (1973) и «Во сне ты горько плакал» (1977). Удивительные, неповторимые казаковские рассказы и, конечно, окрашенные глубокой печалью. А «Свечечка» начинается вообще с фразы: «Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться – хоть вешайся!»

Опубликовал и замолк. Причин было множество: развод с женой, разлука с сыном, одиночество, болезни, разочарование в устройстве жизни (пресловутый застой), в литературе. На одном из книжных базаров увидел, как гонялись за автографами модных писателей, а к нему не подошел никто, и он был одинок как перст. Да и самому ему вдруг показалось, что он пишет не то, считал свои рассказы «обветшалыми». Были и иные причины. А все гадали, почему не пишет? И десятки предположений: «исписался», «спился», «кончилась оттепель – кончился Казаков», «молчит в знак протеста» и т. д. Один из знакомых безапелляционно заявил о Казакове: «На Западе кричат, что эта его изоляция есть форма оппозиционерства. А Юра просто пьет. Ты не знал? По-черному... » Остается только хмыкнуть: н-да. А кто не пил в наипьянейшее время? В застойные времена, в отсутствие горизонта...

В январе 1971 года Казаков писал Эдуарду Шиму из Алма-Аты: «Все-таки молодец ты, что живешь на земле, не на асфальте, хорошо, что и я купил себе домишко и что еще одно усилие, еще одна трата денег на ремонт, а потом десяток лет можно и не думать о доме, а только о посадках, о теплицах, о расчистках леса, о деревьях и кустах и вообще – жить. И жалко, что благодать эта пришла мне теперь, а не в двадцать пять лет».

Благодати не вышло. Длительная работа с переводом. Тяжелый недуг – боль, операции, больницы. Попытки работать снова, в письме к Георгию Семенову спрашивал: «Как тебе название: «Послушай! Не идет ли дождь?» За 8 дней до смерти писал Виктору Конецкому из военного госпиталя: «...Загрудинная боль хватает раза два в день. Так что на всякий случай прощай, друг мой, не поминай лихом». В ночь на 29 ноября 1982 года Юрий Казаков умер (диабетический кризис и инсульт). На рабочем столе остались наброски повести «Две ночи» («Разлучение душ»). Из официального некролога: «Советская литература понесла тяжелую утрату...»

В эссе «О мужестве писателя» (1966) Юрий Казаков делился мыслями о своем ремесле: «Писатель должен быть мужествен, думал я, потому что жизнь его тяжела. Когда он один на один с чистым белым листом бумаги, против него решительно все. Против него миллионы написанных ранее книг – просто страшно подумать! – и мысли о том, зачем же еще писать, когда про всё это уже было. Против него головная боль и неуверенность в себе в разные дни, и разные люди, которые в эту минуту звонят к нему или приходят, и всякие заботы, хлопоты, дела, как будто важные, хотя нет для него в этот час дела важнее того, которое ему предстоит. Против него солнце, когда тянет выйти из дому, вообще поехать куда-нибудь, что-то такое повидать, испытать какое-то счастье. И дождь против него, когда на душе тяжело, пасмурно и не хочется работать...»

Далее Казаков продолжает перечислять все трудности своего ремесла: «В том-то вся и штука, что ему никто никогда не поможет, не возьмет ручку или машинку, не напишет за него, не покажет, как надо писать. Это он должен сам. И если он сам не может, значит, всё пропало – он не писатель...»

А во имя чего все эти муки творчества? Казаков считал, что если у писателя есть своя правда и свое слово, то он – «должен быть трижды мужественен, чтобы, несмотря на все свои несчастья, неудачи и срывы, все-таки нести людям радость и говорить без конца, что жизнь станет лучше».

Юрий Казаков давал людям надежду. Но надежды не всегда исполняются. Венгерский поэт Шандор Петефи когда-то писал:

- О, наши надежды, прекрасные птицы!

- Все выше их вольная стая стремится,

- Куда и орлы подымаются редко —

- В простор поднебесный, и чистый, и ясный...

- Действительность, этот охотник бесстрастный,

- Стреляет в них метко!

А Юрий Казаков, наперекор и вопреки действительности, всё же верил, что жизнь станет лучше.

ПЕЧАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Николай Рубцов

Николай Рубцов продолжил традицию раннего ухода поэтов из жизни. Ушел в 35 лет. 19 января 1971 года был задушен в своей кровати в скромной квартире хрущевской пятиэтажки на окраине Вологды. И кем? Любовницей. Бытовая трагедия, и не важно, кто виноват и в какой степени, – он сам или его полюбовница, – важно другое: не стало человека. И какого!..

Рубцов был удивительный русский поэт, бесшабашный и непутевый, вроде Аполлона Григорьева. И судьба постоянно испытывала его на прочность, на разрыв: сиротство, детдомовщина, бедность, неприкаянность. Он часто сам не знал, где преклонить ему голову. Хотел поступить в мореходку, но туда не попал, хотя и походил по морю – «Я весь в мазуте, весь в тавоте,/ Зато работаю в Тралфлоте!..» Кочегар рыболовецкого судна, матрос, слесарь-сантехник на заводе... Учился в нескольких техникумах, но ни одного не закончил. По натуре был простодушен, наивен, провинциален, да еще с трудным характером. Короче, не продвинутый, не прагматичный, не интерактивный. Может быть, поэтому он и не вписался в жизнь, хотя в его пору она, эта самая жизнь, еще не была коммерциализованной, и в основном действовал принцип бартера: ты мне – я тебе.

Но опять же теперь не важно, каким был Рубцов. Главное, что жил на белом свете такой замечательный поэт, по нынешним меркам – классик. Стихи его охотно печатают, выходят книги, воспоминания, есть Всероссийская литературная премия «Звезда полей» имени Николая Рубцова. Все есть! А человека нет... Старая российская история: при жизни не ценят, не замечают, третируют, топчут. А после смерти вдруг спохватываются и возносят до небес.

Несколько биографических штрихов. Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в поселке Емецк Архангельской области. Отец погиб на фронте. В стихотворении «Детство» поэт с горечью писал: «Мать умерла. Отец ушел на фронт./ Соседка злая/ Не дает проходу./ Смутно помню/ Утро похорон/ И за окошком/ Скудную природу...»

Потеряв мать в 6 лет, Рубцов воспитывался в детских домах. А когда исполнилось 16 лет, скитался по стране. Перебрал различные профессии, а мечта была одна: стать поэтом. В 1962 году поступил в Московский литературный институт им. Горького. Через два года был исключен за нарушение дисциплины.

Первая книга «Лирика» вышла в 1965 году в Архангельске, в 1967 году в Москве «Звезда полей».

- Звезда полей во мгле заледенелой,

- Остановившись, смотрит в полынью.

- Уж на часах двенадцать прозвенело,

- И сон окутал родину мою...

- Звезда полей! В минуту потрясений

- Я вспоминал, как тихо за холмом

- Она горит над золотом осенним,

- Она горит за зимним серебром...

Ну, и так далее. Ныне хрестоматийные строки – звезда, которая «горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли». Таким беспокойным и тревожным был сам Николай Рубцов. Последний прижизненный сборник «Сосен шум» вышел в 1970 году.

О своем творчестве Рубцов написал так: «Я переписывать не стану/ Из книги Тютчева и Фета,/ И я придумывать не стану/ Себя особого, Рубцова,/ За это верить перестану/ В того же самого Рубцова,/ Но я у Тютчева и Фета/ Проверю искреннее слово,/ Чтоб книгу Тютчева и Фета/ Продолжить книгою Рубцова!..»

Вот так изложил кредо путем нарочитого нагнетания тавтологий Николай Рубцов. Он жил трудно. А писал легко. Да у него и было прозвище легкое – «Шарфик». Легкий, развевающийся, трепетный... Себя он высоко не ставил, но тем не менее свою силу чувствовал.

- Мой стиль, увы, не совершенный...

- Но я ж не Пушкин, я другой...

Лермонтовский перифраз: «Нет, я не Байрон, я другой...» Любил Рубцов Есенина и Тютчева. А мы любим Рубцова. Верно сказал о нем один из критиков: «Он далеко смотрел, высоко думал и глубоко чувствовал». Он был маленьким звенящим колечком в длинной цепи бытия, звеном, которое тянулось от Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Он являлся эхом славных русских дружин, вступивших в смертельную битву с чужеземной ордой. Он как бы слышал сквозь толщу временных наслоений гиканье и свист богатырей и удальцов. Ему снились по ночам малиновые пожары и багровые зарева великих сражений. Он, маленький, тщедушный Рубцов, тоже хотел стать в ряд булатных ратников:

- Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,

- Неведомый сын удивительных вольных племен!

- Как прежде скакали на голос удачи капризной,

- Я буду скакать по следам миновавших времен...

Николай Рубцов истинно любил Россию. Без крика. Без патриотического надрыва. Без нарочитого показа. А тихо. Сердечно. По-настоящему.

- Тихая моя Родина!

- Ива, реки, соловьи...

Как вспоминал земляк поэта, Виктор Коротаев, Рубцова томила «неистребимая, мучительная и всепоглощающая нежность к зеленым лугам и золотистым осенним лесам, медленным водам и терпким ягодам, томливым полдням и прохладным вечерам – всему, без чего не мыслил он ни своей жизни, ни своего творчества».

Он не просто любил землю, на которой вырос, по которой ходил, запахи которой вдыхал. Землю, не придуманную чьей-то фантазией, обсаженную бутафорскими липами и присыпанную сверху сахарной пудрой, а реально существующую...

- Случайный гость,

- Я здесь ищу жилище

- И вот пою

- Про уголок Руси,

- Где желтый куст

- И лодки кверху днищем,

- И колесо,

- Забытое в грязи...

Никакой идеализации. Никакого захлеба от нахлынувшего счастья. Сурово и тем не менее нежно.

- Теперь в полях везде машины.

- И не видать плохих кобыл.

- И только вечный дух крушины

- Всё так же горек и уныл...

Рубцов никогда не чувствовал себя творцом на земле, он всего лишь «случайный гость» на ней. Это стержень всей поэзии Рубцова. «Деревья, избы, лошадь на мосту,/ Цветущий луг – везде о нем тоскую./ И, разлюбив вот эту красоту,/ Я не создам, наверное, другую...» Он пронзительно чувствовал, что всё вокруг преходяще. И весна пройдет, и юность пролетит, и отчий дом разрушится, и человеку не миновать своей горькой судьбы.

- Замерзают мои георгины.

- И последние ночи близки.

- И на комья желтеющей глины

- За ограду летят лепестки...

- Нет, меня не порадуют – что ты! —

- Одинокая странствий звезда.

- Пролетели мои самолеты,

- Просвистели мои поезда...

- Не порвать мне житейские цепи,

- Не умчаться, глазами горя,

- В пугачевские вольные степи,

- Где гуляла душа бунтаря.

Мотивы усталости, обреченности у Рубцова сквозят во многих стихотворениях: «Давно душа блуждать устала/ В былой любви, в былом хмелю,/ Давно понять пора настала,/ Что слишком призраки люблю...»

И нельзя не привести свое любимое стихотворение поэта, пронизанное мистическим чувством ожидания чего-то темного и страшного:

- Печальная Вологда дремлет

- На темной печальной земле,

- И люди окраины древней

- Тревожно проходят во мгле.

- Родимая! Что еще будет

- Со мною? Родная заря

- Уж завтра меня не разбудит,

- Играя в окне и горя.

- Замолкли веселые трубы

- И танцы на всем этаже,

- И дверь опустевшего клуба

- Печально закрылась уже.

- Родимая! Что еще будет

- Со мною? Родная заря

- Уж завтра меня не разбудит,

- Играя в окне и горя.

- И сдержанный говор печален

- На темном печальном крыльце,

- Все было веселым вначале,

- Все стало печальным в конце.

- На темном разъезде разлуки

- И в темном прощальном авто

- Я слышу печальные звуки,

- Которых не слышит никто...

Прилагательные «печальная, печальный» с наречием «печально» доминируют в строках и создают настроение полнейшего отчаяния, но отчаяния не громкого, со стонами и рыданием, а тихого, смиренного, безысходного. «Все было веселым вначале,/ Все стало печальным в конце», – кто возразит против этой мудрости жизни, разве что полнейший идиот, твердящий дурацкую формулу, что человек создан для счастья, как птица для полета. «Но итоги всегда печальны, даже если они хороши», – вторит Рубцову Андрей Вознесенский.

Николай Рубцов слышал печальные звуки, и они его не обманули. Он прожил всего 35 лет и 16 дней, и над ним сомкнулся «ужас ночи». «А где-то в солнечном Тифлисе/ Ты ждешь меня на той горе,/ Где теплый день при легком бризе,/ Прощались мы лицом к заре...»

Что сказать в завершение? Сегодня идет другая жизнь. Бары-рестораны, казино, ночные клубы. Рекою льется вино. Стриптизируют обнаженные девицы. Всё шумит. Сверкает. Переливается всеми красками радуги, – разумеется, только в столице, в этом финансовом Вавилоне, а отнюдь не в бедной провинции. И так не хватает одного: немного рубцовской печали. Без этой печали нет гармонии в жизни...

- Но все равно в жилищах зыбких —

- Попробуй их останови! —

- Перекликаясь, плачут скрипки

- О желтом плёсе, о любви.

НЕЗАКОНЧЕННОЕ ПРОЩАНИЕ

Александр Вампилов

Август – месяц Александра Вампилова. 19 августа 1937 года – он родился, 17 августа 72-го погиб. Странная судьба. После смерти Вампилова зачислили в классики.

«Я люблю людей, с которыми всё может случиться», – такую фразу можно найти в записных книжках Вампилова. Случайная фраза или предчувствие?

Александр Валентинович Вампилов родился в поселке Кутулик Иркутской области, в учительской семье. Отец Валентин Никитич мистически предугадал судьбу сына, написав в письме к другу незадолго до рождения своего 4-го ребенка: «Я во сне пил водку с Максимом Горьким и целовал его в щетинистую щеку. Боюсь, как бы писатель не родился». Отец хотел назвать сына Львом в честь Толстого, но в 1937 году отмечали 100-летие со дня гибели Пушкина и сына назвали Александром.

Александр Вампилов и впрямь стал писателем, а точнее – драматургом. Но отец (бурятское имя Бадма, потомок бурятских лам) не дождался успехов сына. Когда Саше был всего лишь годик, отца в 1938 году зачислили в «панмонголисты», обвинили в замысле объединить всю Бурятию и быстренько расстреляли. Матери с четырьмя детьми пришлось туго. Мало того, что она осталась без мужа, так еще и без отца, деда Александра Вампилова, православного священника в третьем поколении, тоже поставили к стенке.

Жили Вампиловы бедно. Первый костюм Саше купили на выпускной школьный вечер. Однако юноша не унывал, он собирался стать писателем, однако понимал, как это будет трудно добиться, и вывел закон большого успеха: «Чтобы добиться признания, надо уехать или умереть». Умереть – понятно (у нас болезненно любят рано и нежданно ушедших), а вот уехать? Вампилов – провинциал, да еще не очень русский – черноволосый, кудрявый, скуластый, с азиатским разлетом бровей. А успех куется исключительно в столице, там раздувается огонь славы.

В 1955 году Вампилов поступает на историко-филологическое отделение Иркутского университета. Счастливая, полная надежд оттепельная пора: все впереди. Вампилов – душа любой компании – гитарист (любимый ковбойский шлягер: «Хорошо в степи скакать,/ Свежим воздухом дышать,/ Лучше прерий места в мире не найти!..»), шутник, острослов, футболист, рыбак... А еще сочинитель искрометных текстов в духе О’Генри с неожиданными концовками и «говорящими» фамилиями (Гонорарьев, Штучкин и т. д.). По существу это – заготовки будущих пьес. С 1958 года рассказы Вампилова появляются в местных газетах под псевдонимом «Санин, студент госуниверситета».

Затем последовала работа в иркутской газете «Советская молодежь» и командировка на Высшие литературные курсы Центральной комсомольской школы в Москву. Творческий семинар в Малеевке. Одноактные комедии «Сто рублей новыми деньгами» и «Воронья роща».

В 1961 году в Иркутске вышла первая и единственная при жизни Вампилова книга «Стечение обстоятельств». Отдельные публикации рассказов и пьес в сборниках и в журнале «Ангара». Попытки поставить на сцене «Прощание в июне» были безрезультатны. Вампилов поступил в Литературный институт и там подружился с вологодским поэтом Николаем Рубцовым.

– Ну что ты грустишь? – спрашивал Вампилов нового друга. – Не печатают? Так и меня не ставят. Пойдем выпьем, забудемся.

- Строптивый стих, как зверь страшенный,

- Горбатясь, бьется под рукой.

- Мой стиль, увы, несовершенный,

- Но я ж не Пушкин, я другой... —

так писал Рубцов. Таким «другим» ощущал себя и Вампилов. В 1966 году он вступает в Союз писателей. Сразу в трех изданиях выходит «Прощание в июне», а в клайпедском драмтеатре осуществляется первая ее постановка. Тогда же Вампилов дает свое первое и последнее интервью газете «Советская Клайпеда».

На следующий год Вампилов возвращается в Иркутск, переделывает свои первые пьесы, объединяя их под общим названием «Провинциальные анекдоты». А тем временем его пьесы начинают триумфальное шествие по провинциальным театрам. В провинции Вампилов свой, а в столице по-прежнему чужой. 1971 год – вампиловский «Старший сын» идет в 28 театрах страны, более тысячи спектаклей – лидер театрального сезона. А Москва всего лишь присматривается к Вампилову. В моде другие – Арбузов, Володин, Розов, Рощин. Они привычны и понятны, а вот Вампилов какой-то непонятный. Его драматургия несет пугающую новизну – его герои переживают стрессы не только на бытовом уровне, но и на метафизическом. Это пьесы, комедии, фарсы, трагифарсы, – опять же трудно определить точно жанр, – представляют собою некий сюр, не Беккет, не Ионеско, а какой-то сюр по-русски.

В 1972 году проходят репетиции «Старшего сына» в театре им. Ермоловой, одновременно премьера «Провинциальных анекдотов» в БДТ (у Товстоногова). Договор на сценарий первого кинофильма. То есть грозит обвал успеха. И... неожиданно обрывается жизнь.

За два дня до 35-летия, 17 августа, Вампилов погибает на озере Байкал. Лодка, зацепившись за плавающее бревно (топляк), перевернулась. В лодке было двое. Знакомый Вампилова иркутский литератор ухватился за днище лодки в ожидании помощи. А Вампилов поплыл к берегу. Доплыл и умер от разрыва сердца – вода в Байкале в ту пору была холодной. И вот неожиданная смерть в 35 лет.

И мистические подробности похорон: забыли веревку, на которой опускают гроб. Собирались опустить в могилу – яма оказалась маловата. Словом, насмешки судьбы. Хоронили комедиографа, и отсюда комично-трагические детали.

А дальше? Дальше оглушительный успех («чтобы добиться признания, надо уехать или умереть») – постановки вампиловских пьес в многочисленных театрах в стране и за рубежом (США, Канада, Англия, Германия, Португалия, Швеция, Япония, Финляндия и т. д.). Выходит собрание сочинений драматурга в двух томах. Именем Вампилова названы улица, школа и театр (иркутский ТЮЗ). Многочисленные исследования, статьи, диссертации, дискуссии, семинары, фестивали, вампиловские дни. Вампилов становится классиком... Эх, все бы это, да при жизни! Но, с другой стороны, как мудро заметил Андре Моруа: «Смерть превращает жизнь в судьбу». Посмертная судьба Вампилова оказалась завидной.

Итак, Вампилова провозгласили классиком. Но это не прояснило до конца сущность его творений. В основе многих пьес Вампилова лежит анекдот, а потом он неожиданно для зрителей превращается в драму и трагедию. И все его пьесы – некое слияние конкретики и символики, взаимосвязь тягот и гадостей жизни с возвышенным идеалом. Парение со дна реальности в небесную духовность. Если говорить о героях Вампилова, то они почти все духовные скитальцы, кающиеся грешники, люди с расколотым сознанием. Один из них Виктор Зилов из знаменитой «Утиной охоты» (ее ставил в Художественном театре Олег Ефремов) – слабый человек, подверженный житейским страстям (женщины, вино, охота). В пьесе он испытывает потрясение, когда друзья в шутку присылают ему похоронный венок. И тут же взгляд в лицо реальной смерти.

Критик Рудницкий анатомировал вампиловскую драматургию: «Дурашливая кутерьма, весело разбежавшись, как обычно у Вампилова, вдруг подкатывается к настоящей беде и застывает перед ней озадаченно и растерянно. Легкому и безмятежному пиликанью водевильных скрипочек внезапно отвечает глубокий влажный звук виолончели. Водевиль уступает дорогу драме. В совершенном безветрии среди ясного неба отчетливо раздается гром...»

В связи с 60-летием Вампилова Олег Табаков, размышляя о творчестве юбиляра, говорил: «Его пьесы можно назвать энциклопедией метаний русской души, именно провинциальной русской души, – он же ведь про себя писал. Может быть, поэтому это так и велико. Вампилов ведь – великий русский драматург второй половины ХХ столетия...»

Вампилова часто сравнивают с Чеховым, та же провинциальность, поместье или предместье. Но у Чехова за действием героев стоит Рок, а у Вампилова – чертовщина или абсурд. И, конечно, ощущение надвигающегося трагизма. Игнорируя это, зачастую вампиловские пьесы ставят как бытовые. А они не бытовые, а скорее инфернальные, мистические, с двойным дном и с главным вопросом: как жить дальше?.. Но не все понимают эту глубинность Вампилова и принимают его, как выразилась Майя Туровская, «с восторженным непониманием».

Но оставим театроведение театроведению, вернемся непосредственно к автору. Всю жизнь Вампилов вел записные книжки. Вот несколько фраз из них:

– Время нужно для того, чтобы разлюбить. Полюбить – времени не надо.

– Мечты, которые сбываются – не мечты, а планы.

– Чем больше друзей, знакомых женщин, тем отчетливее становится одиночество.

Образно говоря, Александр Вампилов спел «новую песню» в современной драматургии. Далее ее подхватили другие – Галин, Петрушевская, Коляда и иные драматурги. И светлее от этого на сцене и в душе не стало. Впрочем, никаких ворчаний и обид. Театр – это зеркало жизни.

А Я ИДУ, ШАГАЮ ПО МОСКВЕ...

Геннадий Шпаликов

Давно ушел из жизни Геннадий Шпаликов. Он прожил пушкинские 37 лет. Помните: «А я иду, шагаю по Москве...» Кто-то продолжает шагать, а Шпаликов отшагал. Отмерил. И отошел в сторону. В мир иной... Вспомним о нем.

До сих пор поют песни на его стихи, не напечатанные при жизни: «Пароход белый-беленький, дым над красной трубой...», «Над лодкой белый парус распущу...», «Я пришел к вам в черном фраке, элегантный, как рояль...» и другие. Бессчетное количество раз крутится кино «Я шагаю по Москве». Посмертно много издано из того, что написал Шпаликов. А писал он легко, летуче, броско. С мягкой улыбкой и еле заметной иронией.

- ...А я – осенняя трава,

- Летящие по ветру листья,

- Но мысль об этом не нова,

- Принадлежит к разряду истин.

Из «Кинословаря»: «Шпаликов Геннадий Федорович (6.9.1937 – 2.11.1974), советский сценарист, поэт. Автор сценария лирической комедии «Я шагаю по Москве» (режиссер Г. Данелия). Написал сценарий фильма «Мне двадцать лет» (режиссер М. Хуциев)... «Я родом из детства» (режиссер В. Туров)... По собственному сценарию поставил фильм «Долгая счастливая жизнь»... Написал сценарий фильма «Ты и я» (режиссер Л. Шепитько)...»

Добавим. Родился Шпаликов в Сенеже, в Карелии. Из офицерской семьи. Окончил Суворовское училище в Киеве, был курсантом престижного училища им. Верховного Совета РСФСР. В 1956 году поступил во ВГИК. Диплом защитил в 1964 году сценарием «Я шагаю по Москве» (по уже вышедшему фильму на экраны).

Есть у Шпаликова короткое стихотворение «Утро»:

- Не верю ни в бога, ни в черта,

- Ни в благо, ни в сатану,

- А верю я безотчетно

- В нелепую эту страну.

- Она, чем нелепей, тем ближе,

- Она то ли совесть и бред,

- Но вижу, я вижу, я вижу,

- Как будто бы автопортрет.

Шпаликова воспитывали как преданного советской стране человека. Как патриота. Защитника. Верного и надежного винтика советской системы. А он взял и сорвался с резьбы, ибо откуда тогда появилась «нелепая страна»? У Шпаликова не было открытого конфликта с властью. Он не был диссидентом. Он просто, повзрослев, увидел, что творится вокруг. Кто ходит в королях и кто прорывается «в дамки» («все жулье от кинематографа, случайные люди, блатмейстеры, прилипалы...» – говорил он). Он на собственной шкуре ощутил, что можно и чего нельзя, что может пройти в печать, а что запрещено. Хотел глотнуть воздуха. А дышать, дышать-то оказалось нечем. И в этом бездушье времени Шпаликов был не одинок. Многих то, хрущево-брежневское, время сжимало, ломало, корежило. Кто-то спивался («Безвременье вливало водку в нас», – кричал Высоцкий). Кто-то уходил в подполье, в андеграунд, в самиздат. Кто-то отправился в изгнанье. У всех был разный выбор, и все выбирали свой путь. О своем поколении Шпаликов писал с усмешечкой:

- То ли страсти поутихли,

- То ли не было страстей,

- Потерялись в этом вихре

- И пропали без вестей

- Люди первых повестей.

И уже без усмешки, с явным отчаянием:

- Но откуда на сердце

- Вдруг такая тоска?

- Жизнь уходит сквозь пальцы

- Желтой кромкой песка.

Простые люди, не задумываясь ни о чем, строили города и дороги («Партия сказала – комсомол ответил: «Есть!») Довольствовались малым. Были счастливы от любых перепадающих им крох. А вот люди творческие... Им было особенно тяжело. Они хотели самовыражаться. Иметь свой взгляд на происходящее. А вот этого как раз и не дозволялось – запреты, цензура. Уничтожающей критике подвергся сценарий Шпаликова «Застава Ильича». Фильм в конце концов вышел в искореженном виде и под другим названием «Мне двадцать лет».

О природе творчества Шпаликов иронически писал:

- Бывают крылья у художников,

- Портных и железнодорожников,

- Но лишь художники открыли,

- Как прорастают эти крылья.

- А прорастают они так,

- Из ничего, из ниоткуда

- Нет объяснения у чуда,

- И я на это не мастак.

А вот эти творческие крылья власть с садистским удовольствием и подрезала. Или уничтожала вовсе. Считая: рожденный ползать летать не должен.

Но в начале, по молодости лет, все было, конечно, хорошо и прекрасно. Бездумно и богемно. Наслаждался после военной муштры в училище вгиковской вольницей. Излюбленное хождение по московским улицам и переулкам. «Я шагаю по Москве,/ Как шагают по доске./ Что такое – сквер направо/ И налево тоже сквер./ Здесь когда-то Пушкин жил,/ Пушкин с Вяземским дружил,/ Горевал, лежал в постели, /Говорил, что он простыл». Шпаликов не отлеживался в постели, а, напротив, любил петь под гитару, посещать забегаловки – «стекляшки» – выпить со случайными знакомыми, узнать сквозь их хмельной бред что-то новое о жизни. «Обожал я снегопад,/ Разговоры невпопад,/ Тары-бары-растабары/ И знакомства невпопад».

Из дневниковых записей 1957 – 1958 годов: «Ходил по улице Горького в поисках нечаянной радости и надоел самому себе до таких высоких степеней, что захотелось мне упасть лицом в высокую траву, и плакать, и проклинать. Только травы в Москве нет, кроме газонов». Однажды на рассвете Шпаликов заявил друзьям, что спрыгнет с моста в реку. Ему не поверили. А он прыгнул... Неисправимый романтик.

- Работа не тяжелая,

- И мне присуждено

- Пить местное, дешевое

- Грузинское вино.

- Я пью его без устали,

- Стакан на свет гляжу,

- С матросами безусыми

- По городу брожу.

- С матросам безусыми

- Брожу я до утра,

- За девочками с бусами

- Из чешского стекла.

- Матросам завтра вечером

- К Босфору отплывать,

- Они спешат, их четверо,

- Я пятый – наплевать.

- Мне оставаться в городе,

- Где море и базар,

- Где девочки негордые

- Выходят на бульвар.

Однако «оставаться в городе», а не отправляться в фантазийный Босфор, было совсем непросто. Заедал элементарный быт, вечное отсутствие денег (однажды Шпаликов мрачно сказал: «Если бы я с каждого, кто поет «А я шагаю по Москве», собрал по рублю, я бы стал миллионером»). Собственной квартиры у Шпаликова долго не было, и ему постоянно приходилось скитаться, чаще всего по Домам творчества. И не простые отношения с женщинами (первая жена – Наталья Рязанцева, вторая – актриса Инна Гулая (помните «Тучи над Борском»?). Однако эту тему без вины виноватых муссировать не будем.

Я не был лично знаком со Шпаликовым, но, вчитываясь в его строки, можно предположить, что внутри у него, в душе, происходил постоянный разлад, дисгармония, недовольство собой. Вчитайтесь в его стихотворение «Квазимодо», отбросьте лирические иронизмы и что получите в остатке?

- О, Квазимодо, крик печали,

- Собор, вечерний разговор,

- Под колокольней раскачали

- Не медный колокол – топор.

- Ему готовят Эсмеральду,

- Ему погибнуть суждено,

- Он прост, как негр, как эсперанто,

- Он прыгнет вечером в окно.

- Он никому вокруг не нужен,

- Он пуст, как в полночь Нотр-Дам,

- Как лейтенант в «Прощай, оружье»,

- Как Амстердам и Роттердам...

- Когда кровавый герцог Альба

- Те города опустошил

- И на тюльпаны и на мальвы

- Запрет голландцам наложил.

- А Квазимодо, Квазимодо

- Ждет, минуя этажи.

- Молчат готические своды,

- Горят цветные витражи...

«Он никому вокруг не нужен» – не случайные слова. Шпаликов это ощущал своей кожей. А он так хотел – чистой дружбы, понимания, любви (из дневника: «Я искал тебя долго и трудно, я не могу тебя найти, моя страна несбыточной мечты. Ах, как хочется красивых слов и всего простого – и нет ничего») и, конечно, творческих успехов. Наверное, по природе своей Шпаликов не был рассчитан на преодоление, сопротивление, борьбу (бывают такие натуры) и, может быть, поэтому рано сломался.

- Редеет круг друзей, но – позови,

- Давай поговорим как лицеисты —

- О Шиллере, о славе, о любви,

- О женщинах – возвышенно и чисто.

- Воспоминаний сомкнуты ряды,

- Они стоят, готовые к атаке,

- И вот уж Патриаршие пруды

- Идут ко мне в осеннем полумраке.

- О, собеседник подневольный мой,

- Я, как и ты, сегодня подневолен,

- Ты невпопад кивай мне головой,

- И я растроган буду и доволен.

Излишне романтическое восприятие жизни сказалось и на литературе. Шпаликов признавался: «Я почти никогда не знал, как будет строиться то, что называется сюжетом. Более того, строить его мне неинтересно. Я не понимаю, к примеру, прелести внезапной развязки и еще много в этом роде. Смена настроений, чувств или, скажем, погоды – снег, дождь на закате, сумерки, летняя жара в городе – вот вам лучший сюжет...» И почти все свои сценарии он строил в импрессионистической манере.

Шпаликов сам решил свести счеты с жизнью. Но самоубийство никогда не бывает неожиданным, спонтанным. Идея добровольного ухода из жизни сидит в голове у самоубийц, и они проворачивают эту идею туда-сюда, как уйти, как это будет выглядеть со стороны, какова будет реакция окружающих:

- Ах, утону я в Западной Двине

- Или погибну как-нибудь иначе,

- Страна не пожалеет обо мне,

- Но обо мне товарищи заплачут.

Или другое стихотворение, аккордно панихидное:

- Хоронят писателей мертвых,

- Живые идут в коридор.

- Живые людей распростертых

- Выносят на каменный двор.

- Ровесника друга выносят,

- Суровость на лицах храня.

- А это – выносят, выносят

- Ребята выносят меня!..

Тема прощания всплывает у Шпаликова многократно. «Не прикидываясь, а прикидывая,/ Не прикидывая ничего,/ Покидаю вас и покидываю,/ Дорогие мои, всего!..» Разве это случайно? Рассказывают, что незадолго до смерти Шпаликов часто надевал чистое белье и мыл полы – готовился?.. Состояние беззаботной молодости («Мы по палубе бегали – / Целовались с тобой...») ушло. Наступила пора взрослого осознания, что к чему, и кто есть кто.

В 19 лет Шпаликов написал рассказ «Человек умер»: «Деканат сценарного факультета с грустью сообщает, что на днях добровольно ушел из жизни ШПАЛИКОВ ГЕННАДИЙ. Его тело лежит в Большом просмотровом зале. Вход строго по студенческим билетам...»

Более чем мрачная шутка. А может, предчувствие? Предвидение? Восемнадцать лет спустя, живя в Доме творчества в Переделкине, работал над сценарием «Девочка Надя, чего тебе надо?» 28 октября 1974 года закончил его и отдал на машинку. А еще успел написать стихотворение, посвященное Виктору Некрасову:

- Зачем приходишь по ночам,

- Распахнутый, с веселой челкой, —

- Чтоб просыпался и кричал,

- Как будто виноват я в чем-то...

А через три дня, в ночь с 31 октября на 1 ноября повесился на своем шарфе (по другой версии – на полотенце).

Шпаликов мечтал о гармонии человеческих отношений. Романтик «оттепели» не выдержал обмана «оттепели». Его раздавила «диалектика реальности». О самоубийстве Шпаликова газеты промолчали.

«Зачем я пишу о вечности? Никакой вечности нет...» (из дневника Шпаликова). В его архиве остались несколько незаконченных сценариев, в том числе «Люди 14 декабря», незавершенный роман, прекрасные стихотворения.

- ...Никто из нас не Карамзин —

- А был ли он, а было ль это —

- Пруды, и девушки близи,

- И благосклонные поэты.

Первая подборка стихов Шпаликова появилась в журнале «Аврора» в 1975 году. В 1979-м вышел том «Избранное». По телевизору очень часто гоняют фильм Петра Тодоровского «Военно-полевой роман» с песенкой Шпаликова: «Рио-рита, рио-рита,/ вертится фокстрот,/ на площадке танцевальной/ сорок первый год...»

А в заключение о «девочке Наде». Чего ей было надо? Шпаликов вывел свою героиню Надежду Смолину – токарь, волжанка, жена, мать, – и вот ее выдвигают кандидатом в депутаты Верховного Совет СССР. Она государственный человек и свято верит, что служит народу. Но власти такое служение совсем не нужно, не нужна никакая советская Жанна д’Арк, нужен всего лишь винтик в голосовательной машине (единогласно «за» – и полный порядок!). Надю сначала уговаривали не лезть на рожон, предупреждали, грозили и, наконец, убили – стояла на дороге, мешала. «Девочка Надя, чего тебе надо?» Такая простенькая и вместе с тем пророческая история, сочиненная Геннадием Шпаликовым. Сценарий, естественно, заморозили, – правда глаза колет?..

- Труды приносят мне долги,

- Отдохновенья не приносят,

- Долги построились в полки,

- Приказа ждут и крови просят.

- Я к ним покорно выхожу

- И руки кверху поднимаю,

- Я их прекрасно понимаю,

- Но выхода не нахожу... —

писал Шпаликов в одном из стихотворений. И он нашел «выход». Но на самом деле это был не выход. Поиски он предоставил нам.

«...И НЕ НАДЕЙТЕСЬ – Я НЕ УЕДУ!»

Владимир Высоцкий

25 июля – печальная дата: в 1980 году не стало Владимира Высоцкого. «Белый аист московский на белое небо взлетел,/ Черный аист московский на московскую землю спустился», – написал в те дни Булат Окуджава.

Высоцкий прожил 42 года и еще ровно 7 месяцев (родился 25 января 1938 года). Прожил? Нет, точнее, сгорел. Пролетел огненным метеором и исчез в космическом пространстве, недаром одна из статей о нем называлась «Космический пришелец или избранник Божий?» «Он родился с обнаженной душой», – сказал о Высоцком Роберт Рождественский. Я бы сказал иначе: с огромным сердцем в груди, которое в конечном счете и разорвало поэта. Он это сам чувствовал и просил: «Хоть немного еще постою на краю...» Постоял – и сорвался вниз. С мучительным надрывом порвались «серебряные струны».

Писать о его жизни и творчестве? Пожалуй, уже все написано. Лучше Альфреда Шнитке не скажешь: «Это – гениальный человек, со всеми достоинствами и недостатками гениального человека». Поэтому сузим пространство и поговорим на тему «Русский поэт и Запад». Поэтов и писателей издавна привлекал Запад, «страна священных чудес», как выразился Алексей Хомяков. Пушкин мечтал о Европе, да в ней не побывал. Гоголь с удовольствием жил и творил в Италии. Тютчев, Некрасов, Фет и другие русские поэты неоднократно посещали европейские страны. Жили там. Лечились. Писали лирические страницы о России («Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье», – как справедливо отметил Сергей Есенин). До революции 1917 года съездить на Запад – не составляло ничего трудного (разумеется, для обеспеченных людей), ну, а потом контакты стали затруднены, а затем и вовсе опустился железный занавес – Запад стал запретным плодом. Туда-сюда шастали только дипломаты, партийные функционеры да шпионы. А простым людям – запрет. Шлагбаум, так сказать. Так, дозированный и профильтрованный туризм: «Перед выездом в загранку/ Заполняешь кучу бланков...» И далее у Высоцкого:

- А за месяц до вояжа

- Инструктаж проходишь даже —

- Как там проводить все дни:

- Чтоб поменьше безобразий,

- А потусторонних связей

- Чтобы – ни-ни-ни!

Кто раньше ездил, тот хорошо помнит все эти предзаграничные мытарства с комиссиями, где какой-нибудь партийный маразматик непременно говорил: «А вы на Байкале были? Почему бы вам не съездить туда...»

А как хотелось посмотреть не только Байкал и Сенеж! Всем, кто родился в 30-е и 40-е годы, жителям коммуналок и «системы коридорной» так хотелось увидеть свет. Каждый из нас грезил и мечтал, как Владимир Высоцкий:

- Мне казалось, я тоже сходил с кораблей

- В эти Токио, Гамбурги, Гавры...

Неисправимый романтик Александр Грин на новом историческом витке, которому явственно виделись алые паруса. Сесть на яхту...

- А потом будут Фуджи и порт Кюрасау,

- И еще черта в ступе, и бог знает что,

- И красивейшей в мире фиорд Мильфорсаун —

- Все, куда я ногой не ступал, но зато...

Это «зато» – Таити – пришло позднее. А сначала пришлось хлебать и выслушивать инструкции ответственных товарищей за выезд:

- Говорил со мной как с братом

- Про коварный зарубеж,

- Про поездку к демократам

- В польский город Будапешт...

Кто его знает, где этот, действительно, Будапешт? В Польше? В Венгрии? В Японии? Мы там не бывали. И вот эту тоску-печаль «небытия» и невозможности ТАМ побывать прекрасно выразил Владимир Высоцкий:

- Наверно, я погиб: глаза закрою – вижу.

- Наверно, я погиб: робею, а потом —

- Куда мне до нее – она была в Париже,

- И я вчера узнал – не только в ём одном...

В песне автобиографический аспект: она – это Марина Влади, русско-французская русалка, знаменитая кинозвезда 50 – 60-х годов. Двенадцать лет продолжался роман Владимира Высоцкого и Марины Влади, с перерывами, переездами, жизнь «на две страны». Любовь-скандал для обывателей. Любовь-бельмо для властей. Они скрипели зубами, но ничего не могли поделать: слишком звездная была пара, их разлука стала бы международным скандалом. В ход шли злобные слухи и грязные наветы. Высоцкий вынужденно отвечал:

- Нет меня, я покинул Расею!

- Мои девочки ходят в соплях!

- Я теперь свои семечки сею

- На чужих Елисейских полях.

- Кто-то вякнул в трамвае на Пресне:

- «Нет его – умотал наконец!

- Вот и пусть свои чуждые песни

- Пишет там про Версальский дворец!»

И мощная концовка-отповедь:

- Я смеюсь, умирая от смеха:

- Как поверили этому бреду?! —

- Не волнуйтесь – я не уехал,

- И не надейтесь – я не уеду.

У Владимира Высоцкого была прекрасная возможность остаться на Западе. Он говорил своему другу Михаилу Шемякину: «Нью-Йорк – это город-бог! Ничего остального нет. Только там мы можем работать...» Но это всего лишь был порыв. Так думалось, но не так хотелось. Вне Москвы, вне России Высоцкий себя не мыслил, несмотря на все шероховатости и проблемы на родине:

- А люди все роптали и роптали,

- А люди справедливости хотят:

- Мы в очереди первые стояли,

- А те, кто сзади нас, – уже едят...

На Западе, даже в любимом всеми русскими Париже, Высоцкому с его ширью-удалью было тесно, неуютно (это чувство испытывал в свое время Сергей Есенин). В песне «Письмо к другу» он пел:

- ...Ваня, мы с тобой в Париже

- Нужны, как в бане пассатижи.

Какая рифма! И какая метафора! Что остается? Пить да выражаться ненормативной лексикой:

- Проникновенье наше на планете

- Особенно заметно вдалеке:

- В общественном парижском туалете

- Есть надписи на русском языке!..

Ну, и, конечно, русский загул. И если сам не хотел, так заставляли приятели и знакомые. «Ну, как не выпить с Высоцким – на всю жизнь сувенир!» – вспоминает Михаил Шемякин. И в его воспоминаниях есть страницы, как они вдвоем с Высоцким гуляли в Париже. Сначала в кабаре «Две гитары», затем в «Распутине», потом в ресторане с цыганами. Высоцкий разбрасывал «денежные знаки населению» и пел про черный пистолет на Большом Каретном. Спьяну Шемякин кричал, вспомнив про оружие: «Вовочка, вот, здесь он!» Вынимал пистолет и начинал палить в потолок. Короче, гуляли славно, на всю катушку!..

Что ж, было такое. Были и серьезные концерты в Америке и Канаде. Пел Высоцкий и в Голливуде, изумляя и потрясая своих американских слушателей мощнейшим напором и надрывом в песнях. Как вспоминает Марина Влади: «Володя ездил по свету: мы побывали в Мексике, и на Таити, и в Голливуде, но после 2 – 3 недель его тянуло домой. Ему хотелось слышать родной язык – ему он нужен был как воздух. Он не мог здесь жить, не хотел и никогда о переезде не говорил».

Под Парижем в поместье Марины Влади, казалось бы, было все: дом-дворец, сад, подстриженные газоны, цветники... А он звонил Шемякину и кричал в трубку: «Мишка! Если не приедешь – повешусь! Потому что я смотрю на эти французские деревья, и мне хочется повеситься! Что мне здесь делать?!»

Нет, Высоцкий никогда не обольщался прелестями Запада:

- И я не отличался от невежд,

- А если отличался – очень мало, —

- Занозы не оставил Будапешт,

- А Прага сердце мне не разорвала...

Нет рая на земле. Ни на Востоке. Ни на Западе. Ни в капиталистическом обществе. Ни в социалистическом. Ни в каком другом. И Высоцкий с горькой нотой пел:

- Я никогда не верил в миражи,

- В грядущий рай не ладил чемодана...

Конечно, Россия горька. «Долго жить во тьме привыкали мы...» Да, к тому постоянно – «Идет охота на волков, идет охота!..» Все это так. Но – родина. Любимая Россия. О ней пел Владимир Высоцкий «на краю пропасти». И надорвался. Не выдержали нервы, струны, сердце...

«Возвращаются все – кроме тех, кто нужней...»

Эх, Владимир Семенович, запел бы ты сегодня! Какие темы! Какие сюжеты! Какие персоны!..