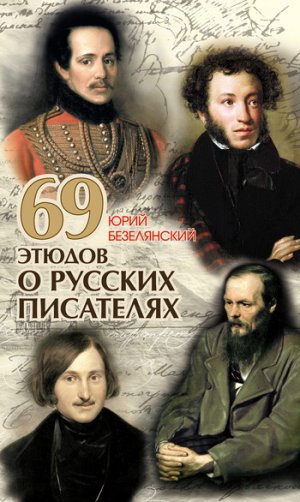

69 этюдов о русских писателях Безелянский Юрий

- Слева бесы, справа бесы,

- Нет, по новой мне налей!

- Эти – с нар, а те – из кресел, —

- Не поймешь, какие злей...

МОСКВА – ПЕТУШКИ, ДАЛЕЕ БЕЗДНА, ИЛИ ШАГИ КОМАНДОРА ПО КЛИЧКЕ ЕРОФЕИЧ

«Кто поручится, что наше послезавтра будет не хуже нашего позавчера».

Венедикт Ерофеев

Тип русского человека

Венедикт Ерофеев

Один из критиков нашел точные слова: «После Карнавала, или Вечный Веничка».

Почему карнавал? Да потому, что вся советская действительность представляла собой сплошной карнавал – шествие с масками и плясками смерти. Мы жили в перевернутом мире человеческих ценностей, изрядно сдобренном трупным запахом (террор, ГУЛАГ, безысходное пьянство и добровольное самоубийство как спасение). А Вечный Веничка? Это наша русская ментальность. Веничка – это определенный тип русского человека, талантливого созерцателя, не востребованного жизнью и сознательно уклоняющегося от нее. Талантище и умница без меры. «Самый русский из всех наших писателей, после Розанова», «не выходя из тени родных осин, осознающий и воспринимающий себя в западном контексте от Баха до Сартра» (Петр Вайль). Естественно, не признанный. Сам Венедикт Васильевич говорил: «А я, хоккейно выражаясь, забытый и пропущенный».

И принимайте таким, какой он есть.

Петушки – наш тоскующий град

«Я вышел из дому, прихватив с собой три пистолета: один пистолет я сунул за пазуху, второй – тоже за пазуху, третий – не помню куда. И, выходя в переулок, сказал: «Разве это жизнь? Это не жизнь, это колыхание струй и душевредительство».

Венедикт Ерофеев.

«Василий Розанов глазами эксцентрика».

Венедикт Ерофеев – автор бессмертной поэмы «Москва – Петушки» (бессмертной – без всякого преувеличения). «Все мы вышли из «Петушков»« – это не только надпись на первой изданной в России антологии поэтов новой волны. Это правда. Сначала была «Шинель», а теперь вот «Петушки». Новый язык. Новый стиль. Новое прочтение и восприятие жизни. Озарение и упоение страданием (вот он, наш исконный и домотканый менталитет, поляны и осины русской души). Настоящей страстью Вени, отмечает Ольга Седакова, было горе. Он предлагал писать это слово с прописной буквы, как у Цветаевой: Горе. Горе не бытовое, а общемировое, экзистенциальное.

Но не только страдание, переходящее в сострадание и в любовь к ближнему и дальнему. Друг Венички Ерофеева Игорь Авдиев (выведенный в «Петушках» как Черноусый) вспоминает: «Веничка был апологетом нежных отношений между людьми. Со страниц «Петушков» он как бы говорит нам: «Люди, ну не будьте так грубы!» Он возбуждал забытые со времени Карамзина, литературы сентиментализма чувства. Я бы сказал, он был учителем нежности».

Итак, евангелический, сострадательный аспект. Но у поэмы «Москва – Петушки» есть и другой аспект – социологический: в ней угадан и воплощен бурно протекающий процесс национальной люмпенизации. Водка, матюги, бред, глум, абракадабра и прочие проявления темноты и неразумения людей, сошедших со своей социальной резьбы.

Но опять же это не все. «Москва – Петушки» – это и религиозная книга. Поиски Бога и разговор с ним. Исповедь и раскаяние. Восхищение и недоумение («Мы грязные животные, а ты – как лилея!»). Негодование по поводу миропорядка и мироустройства («Получается – мы маленькие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред...»). Вызов от имени всех униженных и оскорбленных, вопль собственного бессилия («Смотри, Господь, вот розовое крепкое за руль тридцать семь...»).

В «Петушках» Венедикт Ерофеев выступает как «праведник среди дикарей», «миссионер среди варваров», «святой среди богохульников», по определению Льва Аннинского. Герой поэмы (его авторское «я») все пытается совершить паломничество к святыне. Она Дева и Богородица. Живет в Петушках. Ее образ ослепителен и притягателен. Вот бы добраться и припасть к ее мраморно-белоснежным коленям. Там – рай. Но... никак не может доехать Веничка до вожделенного пункта своего счастья. Не дается Рай. Герой блуждает по кругам Ада, все время проезжая мимо станции «Серп и Молот». Он пьет, чтобы прибавились силы, однако алкоголь (портвешок и другие его заменители) лишь обессиливает его. Бессмысленное кружение без катарсиса.

Когда «Москва – Петушки» в самиздатовском варианте (а это был 1969 год) стала гулять по стране, то реакция оказалась полярной, от полного восхищения до такого же полного отторжения. Одни чутко улавливали мысли и чувства, вынесенные за скобки и утопленные в подтексте, для других же все было ясно: «Да просто пьяница едет в электричке».

«И в запой отправился парень молодой»

«Кто хочет, тот допьется».

Название главки и эпиграф

из записей Венедикта Ерофеева

Итак, пьяница в электричке. О пьянстве Венички следует поговорить особо. Да, Венедикт Ерофеев пил (а кто не пил из российских писателей?), Во владимирский его период у Ерофеева бывали дуэли с самыми знаменитыми выпивохами, и он перепивал всех, причем знаменитости валялись под столом, а он, чистый как стеклышко, в домашних тапочках на босу ногу (о, бедность!), снисходительно принимал восторги дев, зрительниц данных соревнований.

Мать первой жены, Валентины, растапливала печку Вениными дневниками, приговаривая: «У пьяного Тришки одни рваные книжки».

По воспоминаниям друзей и знакомых, у Ерофеича (так его иногда называли) была изумительная способность не пьянеть, она длилась долго. А потом, увы, иссякла. Лидия Любчикова вспоминает: «Он остался такой же веселый и хороший, как в молодости, но только когда был трезв, а это случалось все реже. Очень жаль, что Венедикт потерял способность не пьянеть. Потому что пьяным он становился совершенно другим – резким, неприязненным. Его трудно стало любить – ценить, все прочее, а любовь он мог оттолкнуть очень резко. И слава Богу, что многие все-таки его видели настоящего и любили...»

Хотя, конечно, были и просветы и попытки если не пить совсем, то по крайней мере мало.

Из письма Ерофеева сестре Тамаре, 13 ноября 1982 года: «День рождения обстоял вполне благополучно, и я намеренно почти ничего не пил (вот что удивительно, и Галина меня перехвалила: все последовали моему образцу, и все обошлось «без бурь, без громов и без молний» (Висс. Белинский). Я заведомо спровадил всех потенциальных экстремистов, налив им по рюмке водки и мысленно дав поджопника, а всех максималисток, поочередно с каждой кулуарно беседуя, заверил в своей любви и в их единственности...»

И все же Венедикт Ерофеев, скажем прямо, был сильно пьющим человеком. Как писал Генрих Сапгир в стихотворении «Очередь», посвященном Веничке Ерофееву

- Дрызнь об нас обколотила все углы.

- Мы бы рады стать красивей – жены злы,

- вот и пьем и вяжем мать твою в узлы...

На вопрос, пьет ли он, Венедикт Ерофеев отвечал:

– Попиваю, да, но ведь без всякой эскалации.

– И часто?

– Когда как. Другие – чаще... Но я – в отличие от них – без всякого фарсу и забубенности. Я – только когда печален...

По мнению Ольги Седаковой, Венин алкоголь был для него в своем роде возвышающей страстью. «Чувствовалось, что этот образ жизни – не тривиальное пьянство, а какая-то служба. Служба Кабаку? Мучения и труда в ней было несравненно больше, чем удовольствия. О таких присущих этому занятию удовольствиях, как «развеяться», «забыться», «упростить общение» – не говоря уже об удовольствии от вкуса алкогольного напитка (тому, кто хвалил вкус вина, Веня говорил: «Фу, пошляк!»), в этом случае и речи не шло. Я вообще не встречала более яростного врага любого общеизвестного «удовольствия», чем Веничка. Получать удовольствие, искать удовольствий – гаже вещи для него, наверное, не было. Должно быть плохо, «все должно идти медленно и неправильно, чтобы не загордился человек...» – как помнят читатели «Петушков»...»

Наталья Шмелькова, последняя подруга Венедикта Ерофеева, дает такую оценку: «...Вообще я его алкоголиком не считаю. Он не был этим болен. Тут сложнее. Это был как бы образ жизни. Алкоголь не был для него наркотиком, как для других: мозги затуманить, забыть и уснуть. Абсолютно нет. Он не любил тупого пьянства. Пили, беседовали, юмор. Терпеть не мог, когда физически пьянели, всегда свежая голова, свежие глаза. Говорил: ненавижу пьяниц».

Старый друг и собутыльник Венички Игорь Авдиев подтверждает: «Веня ненавидел просто пьяниц. Ненавидел опьяняющее скотство: нетвердость в ногах, жесты чересчур, слабость, когда ты, как трехмесячный младенец, плохо голову держишь, – это Веня прощал, но заплетающийся язык, нечеткость мыслей, стилистическую несуразность, советские идеолекты, безмозглость логики, мертвость пошлости – еще чего? Чего же еще! Сам Веня никогда не был, видимо, пьян. Он или затихал, как дерево в роще, но только, когда вся роща уже затихала, он затихал последним, как самое высокое дерево в роще, или, если роща вырубалась и молола посюстороннюю чепуху, Веня становился трагичен, как Бранд в вышине. Веня не любил налитые бельма, бессмысленность взгляда...»

«Мне с вами не о чем пить» – коронная фраза Венедикта Ерофеева. По Веничке, пить – это значит общаться, разговаривать, мыслить, острить.

«В манере Пастернака: “Достать бы водку за шесть гривен”» (из записных книжек Венедикта Ерофеева).

Возвращение к «Петушкам»

В книге «Москва – Петушки» можно вычитать любые рецепты алкашей того советского славного периода. Знаменитый «Сучий потрох» (рецепт изготовления: пиво «Жигулевское» – 100 г, шампунь «Садко – богатый гость» – 30 г, резоль для очистки волос от перхоти – 70 г, клей БФ – 12 г). А еще спиртовые коктейли: «Слеза комсомолки», «Поцелуй тети Клавы», «Дух Женевы»...

Да, «Петушки» богато спиритуализованы. Это видимая и ощущаемая сторона повествования. Но есть и другая, невидимая для тех, кто незнаком с мировой и русской литературой, и именно эта часть доставляет настоящий кайф. Впрочем, это касается и других произведений Венедикта Ерофеева. Он виртуозно владел методом литературного монтажа: цитаты, прямые и скрытые, аллюзии, переклички, параллели идут в тесном ряду и создают энциклопедический аромат культуры. Если курят, то тринадцать трубок; если позвонок, то четвертый; если что-нибудь отблескивает, то на клине бороды и т. д.

«И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз, терпеть не могу), и пламенный Хафиз сказал: «У каждого в глазах своя звезда». А вот у меня ни одной звезды, ни в одном глазу.

А Алексей Маресьев сказал: «У каждого в душе должен быть свой комиссар». А у меня в душе нет своего комиссара...» («Василий Розанов глазами эксцентрика»)

Все эти цитаты плотно вписаны в ерофеевский текст, не говоря уже о Библии. Библейские образы, метафоры и ходы освоены Ерофеевым до блеска.

Так что же получается? Алкоголик и книгочей?! Бомж и эрудит? Плебей и высоколобый? Пушкин-Евтюшкин?.. Чисто российский вариант, но с иностранным вкраплением. Что-то вроде помеси Аполлона Григорьева с Артюром Рембо. Вечный изгнанник. Вечный бездомный. Вечно неприкаянный. Но – с нежной душой и четким умом философа.

Тут напрашивается биография: откуда, как и почему? Но вот незадача: Венедикт Ерофеев уже при жизни стал мифом, оброс основательно легендами и слухами, превратился в почти фольклорный персонаж.

Пришелец из Заполярья

« – Плевать на Миклухо-Маклая, что бы он там ни молол. До тридцати лет, после тридцати – какая разница? Ну что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Ровно ничего не сделал. Он успел, правда, отрубить башку у брата своего, Британика. Но основное было впереди: он еще не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня тоже – все впереди!»

В. Ерофеев.

«Василий Розанов глазами эксцентрика».

И все же без нескольких биографических штрихов никак не обойтись. Венедикт Ерофеев родился 24 октября 1938 года в Кировске (бывший Хибиногорск) Мурманской области. Родители из Ульяновской области, с Поволжья. Отец Венички был репрессирован в 1946 году. По словам сестры Нины, он был человеком очень остроумным, мог рассказать анекдот, а этого было достаточно для ареста. Мать одна тащила шестерых детей – Веничка был пятым. Рос он в бедности и голоде, В школе у Вени с братом Борей был один портфель на двоих. Рассказывает сестра Нина:

«Веничка необычный был и маленький: когда он научился читать, мы даже и не знали, никто его специально не учил, может быть, сам что-то спрашивал у старших. Он был сдержанный, углубленный в свои мысли, память у него была превосходная. Например, такой эпизод. Книг особых у нас не было, поэтому читали все подряд, что под руку попадется; был у нас маленький отрывной календарь, который вешают на стену и каждый день отрывают по листочку. Веничка этот календарь – все 365 дней – полностью знал наизусть еще до школы; например, скажешь ему: 31 июля – он отвечает: пятница, восход, заход солнца, долгота дня, праздники и все, что на обороте написано. Такая была феноменальная память. Мы, когда хотели кого-нибудь удивить, Показывали это. К тому же у него всегда был независимый характер. Например, на него жаловалась учительница в первом классе: когда детей принимали в октябрята, он ей сказал, что не хочет. Учительница была вне себя: «Как же так, все же октябрята!» – «А я не хочу, как все». Так и не стал октябренком. И ни пионером, ни комсомольцем он не был. А ведь это было в 40 – 50-е годы».

Три года Венедикт провел в детском доме. Затем его, когда вернулся отец, забрали в Кировск, и там, на Кольском полуострове, он закончил 10 классов. Золотым медалистом в 17 лет отправился Веничка, в Москву и поступил в 1955 году на филологический факультет МГУ. «В нем еще ничего не было, кроме через край бьющей талантливости и открытости к словесности» (сокурсник и друг Владимир Муравьев). Жили студенты-филологи очень весело, ставили оперу «Апрельские тезисы», которую сочинили все вместе. Но это веселье долго не продолжалось.

В одном из интервью Венедикт Ерофеев рассказывал:

– Майор, который вел наши военные занятия, сказал однажды: «Ерофеев! Почему вы так стоите? Неужели нельзя стоять стройно, парам-пам-пам! Главное в человеке, – и он прохаживается перед строем наших филфаковцев, – выправка!» Ну, а я ему и сказал, что это, мол, не ваша фраза, это точная цитата из Германа Геринга, конец которого, между прочим, известен...

– А что, интересно, ответил товарищ майор?

– Товарищ майор ничего не ответил, но дал мне глазом понять, что мне недолго быть в МГУ имени Ломоносова. Но ничего не возразил – что на это возразишь?..

На зимней сессии второго курса Ерофеева вышибли; Но не товарищ майор был тому виною, а сам Веничка в первую сессию он сдал на пятерки без всякого для себя напряжения, а потом перестал сдавать экзамены и вообще ходить на занятия. Ему хотелось быть вольной птицей, а такого не дозволялось.

Четыре вуза – Московский университет, Орехово-Зуевский, Коломенский и Владимирский педагогические институты – изгоняли его. Во Владимире не только отчислили из института, но и выслали из города. Формулировка такая: «За моральное, нравственное и идейное разложение студентов Института имени Лебедева-Полянского». В чем выразилось «нравственное и идейное разложение»? В общежитии, в тумбочке, у Ерофеева нашли Библию, которую он постоянно читал и часто цитировал. По тогдашним временам это было нечто контрреволюционное и антисоветское, а поэтому – ату его!..

Вот так складывалась судьба юноши из заполярной глубинки. С институтами не получалось, приходилось работать. «Чем занимался? Да чем только не занимался, – рассказывал «Московским новостям» Венедикт Ерофеев. – Работал каменщиком, штукатуром, подсобником на строительстве Черемушек, в геологоразведочной партии на Украине, библиотекарем в Брянске, заведующим цементным складом в Дзержинске Горьковской области... Кем угодно».

Не получив высшего образования и не имея возможности работать по специальности, связанной с филологией, с литературой, Венедикт Ерофеев 15 лет скитался по стране. Был еще приемщиком стеклотары, змееловом в Средней Азии, дорожным рабочим, монтажником линий связи.

«Я работал тогда на кабельных работах, и по моей вине вся Россия покрылась телефонными кабелями, – в другой раз и другой газете рассказывал Ерофеев. – Я связал Вильнюс с Витебском и Полоцк с Москвой, но это не минуло литературу, поскольку ей всегда необходим новый язык, со старым языком ничего не будет, а на кабельных работах я получил отличную фольклорную практику. Жил я в вагончике тогда, в грязи, в одном вагончике помещалось девять человек. Мои соседи обращались со мной нормально, но считали дураком...»

Именно там, на кабельных работах, лежа на верхней полке нар, написал Венедикт Ерофеев поэму «Москва – Петушки», ставшую символом целой эпохи. Тонюсенькая книжечка, написанная в 1969 году, вызвала бурю литературоведческих дискуссий и сразу вошла в народ, как нож входит в масло. По количеству крылатых слов и выражений «Москва – Петушки» может соперничать с «Горем от ума».

Но еще раньше, в студенческую пору, Ерофеев сочинил «Записки психопата», затем роман о Шостаковиче. И то, и другое считается утерянным.

Ну а дальше на Венедикта Ерофеева навалились болезнь и слава, почти одновременно. Он перенес тяжелую операцию, и благодарное отечество отвалило ему 26 рублей пенсии по инвалидности. Поэма «Москва – Петушки» (повесть, роман – как ее только не называют) перепечатывалась многократно у нас и за рубежом. Публиковалось эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика». Пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» шла в театре. Журналисты стали осаждать уже признанного и знаменитого писателя вопросами типа: «Наследует ли советская интеллигенция лучшие традиции интеллигенции русской?» На что Венедикт Васильевич отвечал так:

– Советская интеллигенция? Господи, а это что такое?.. Это чистейшая болтовня. Чего им наследовать? Советская интеллигенция истребила русскую интеллигенцию, и она еще претендует на какое-то наследство...

– А как вы оцениваете современное состояние культуры – как кризисное? – вопрошал корреспондент «Московских новостей» в декабре 1989 года.

– Никакого кризиса нет, и даже полное отсутствие всякого кризиса, – отвечал Венедикт Ерофеев. – Добро бы был хотя бы элементарный кризис, а то вообще – ни культуры, ни кризиса, решительно ничего.

На такое полное отрицание кто-кто, а Венедикт Ерофеев имел право.

Книжный человек

Alit lectio ingenium[1].

Владимир Муравьев о Венедикте Ерофееве: «Он всю жизнь читал, читал очень много. Мог месяцами просиживать в Исторической библиотеке, а восприимчивость у него была великолепная. Но читал не все что угодно. У него был очень сильный избирательный импульс, массу простых вещей он не читал, например, не уверен, что он перечитывал когда-нибудь «Анну Каренину». Не знаю, была ли она вообще ему интересна. Он, как собака, искал «свое». Вот еще в общежитии попались ему под руку «Мистерии» Гамсуна, и он сразу понял, что это – его. И уж «Мистерии» он знал почти наизусть. Данные его были великолепны: великолепная память, великолепная, незамутненная восприимчивость. И он совершенно был не обгажен социалистической идеологией... Он вообще мечтал весь век учиться, быть школьником или сидеть с книжечкой в библиотеке... Он действительно был человеком литературы, слова. Рожденным словом, существующим со словесностью...»

Когда Веничка приезжал к родным – сестрам и братьям, то составлял для них список, что надо читать. «“Что ты читаешь?” – «Пикуля». – «Фу! Вот Набокова надо читать, – вспоминает слова Вени сестра Нина. – Неужели ты дожила до таких лет и не знаешь, кто такой Набоков?.. Вот сейчас печатают Конквиста», а у него эти книги в такие годы. Он давал эту книгу нам с Тамарой на одну ночь».

Любимыми писателями Венедикта Ерофеева были из западных Рабле, Паскаль, Ибсен, Гамсун... Из отечественных – Гоголь («Если бы не было Николая Васильевича, и меня бы как писателя не было, и в этом не стыдно признаться»), Некрасов, Салтыков-Щедрин, Козьма Прутков, обэриуты Хармс, Олейников... Из поэзии любимыми были Бальмонт и Северянин, к которым Ерофеев сохранил привязанность до конца дней своих. В юности Ерофеев любил сочинять пародии в стиле Северянина. Вот отрывок, написанный летом 1957 года и посвященный тогдашним международным событиям:

- О, катастрофа Будапешта

- была изящным менуэтом,

- она, как декольте Сильваны,

- сорвала русские муары.

- Для нас служила оппонентом

- декоративность пируэта,

- для них – трагедия Суэца —

- своеобразным писсуаром.

- Я, очарованно загрезив,

- постиг рентабельность агрессий

- и, разуверившись в комфорте

- республиканского фрегата,

- неподражаемо эффектно

- сымпровизировал позессив,

- пленив пикантностью Жюль Мока

- и деликатных делегатов.

Не терпел Ерофеев Чернышевского и Добролюбова. Не любил Ахматову и Булгакова (по воспоминаниям, «Мастера и Маргариту» ненавидел так, что его трясло). Про писания Эдуарда Лимонова говорил: «Это нельзя читать».

К современным писателям Венедикт Васильевич относился плохо. Во многих из них его коробила «победоносная самоуверенность» – по мнению Ерофеева, «писатели должны ходить с опущенной головой». Не признавал напыщенности. «Я хоть и сам люблю позубоскалить, – говорил он, – но писать нужно с дрожью в губах, а у них этого нет». И еще Венедикт Ерофеев признавался: «Писать надо, как говоришь». По наблюдению Шмельковой, сам Ерофеев писал легко и быстро, на одном дыхании, когда накатывало вдохновение, потом мог подолгу молчать.

Помимо книг, Венедикт любил музыку и хорошо ее знал. Одним из самых любимых его композиторов был Ян Сибелиус. Характерное признание содержится в письме писателя к сестре Тамаре от 13 ноября 1982 года: «Теперь другая помеха занятиям: по случаю кончины нашего президента мне на голову свалилась такая бездна добротной музыки, что я едва успеваю перебегать от радио к телевизору и обратно. Допустим, только что по радио закончилось мое любимое получасовое andante из 4-й симфонии Брукнера, как слышишь: в той комнате, по телевизору, начали 8-ю сонату Бетховена; не успев ее дослушать, бежишь на кухню, потому что там без всякого предупреждения вступила самая скорбная и горемычная часть из 1-й сюиты Сибелиуса и т. д.».

Веничка во весь рост

«Что я, в сущности, люблю? Лютики, песни Блантера, портвейн и человеконенавистнические замыслы американской военщины».

Венедикт Ерофеев

В этом признании – весь Веничка: кроткий ироник со всеми слабостями и грехами. На вопрос одного из журналистов: какие мечты он лелеял в детстве? – Веничка ответил так:

«Я вначале мечтал быть стеклодувом, потом фальшивомонетчиком, вампиром – а потом опять стеклодувом и прекрасной дамой».

Из ответа ясно: Ерофеев не выносил серьезного пафоса и штампов газетных интервью. Был ироничен и остроумен. Любил шутку, веселую историю, каламбуры. Юмор не покидал его в самых тяжелых обстоятельствах. В его записных книжках много истинных перлов:

«Зачем мне сюжет, был бы бюджет».

«Я попросил Господа Бога сделать ну хоть на полтора градуса теплее обычного. Он ничего твердого мне не обещал».

«Ходил в лес исследовать апрель, каковы его свойства».

«Вот еще вид спорта: погоня за химерами».

Венедикта Ерофеева любили почти все окружающие. Любопытно, что все называли его по-разному. Он сам составил такую хронологическую классификацию своих кличек:

«В 1955 – 1957 гг. меня называли просто «Веничка». В 1957 – 1958 гг., по мере поведения и повзросления – «Венедикт»; в 1959 г. – «Бен», «Граф», «Сам»; в 1961 – 1962 гг. – опять «Венедикт», и с 1963 г. – снова поголовное “Веничка”».

Ерофеев всегда был открыт, сострадателен к чужой беде. Не случайно с ним дружили такие люди, как Виктор Некрасов, Юрий Домбровский, Андрей Амальрик, Вадим Делоне... Однако дружба и пьяные застолья отвлекали его от творчества.

Галина Ерофеева вспоминает: он все время мечтал, что вот сейчас останется один и будет писать. Из его записных книжек видно, что это постоянное желание – быть в одиночестве. Где бы он ни был, всегда бывал окружен людьми. Для него характерно такое признание: «Мое нормальное положение – закрытое, как у шлагбаума».

Со слов второй жены: «Он был очень хрупким, незащищенным, буквально как цветочек». И далее о нем: «Известно, как обычно мужики носятся со своим здоровьем, – у него этого никогда не было. Он был невероятно застенчив даже перед собой. Он как посмотрит на лица наших писателей – мурло! Ну кто, когда из русских писателей мог позволить себе быть таким гладким? А он никогда не жаловался, даже с этой проклятой болезнью...»

Речь у Венедикта Ерофеева была размеренной, голоса он никогда не повышал. «Горше всего вспоминать о нежности Бена. Она осталась невостребованной», – отмечает Лидия Любчикова.

Еще одна грань характера и личности Венедикта Ерофеева: очень сильный религиозный потенциал, – вспоминает Владимир Муравьев. «У Венички было ощущение, что благополучная, обыденная жизнь – это подмена настоящей жизни, он разрушил ее, и его разрушительство отчасти действительно имело религиозный оттенок. Как, кстати, и у декадентов, которые были ему близки...»

Не отсюда ли нелюбовь к душевному покою? Самоистязание, самосожжение. «Без страдания обходиться не мог» (Наталья Шмелькова).

И последний штрих: «В материальном отношении он был абсолютно бессребреник» (Александр Леонтович).

Женщины Венедикта Ерофеева

«Я люблю дебелых, я дебелогвардеец».

Венедикт Ерофеев

На вопрос: «А как вы относитесь к женщинам?» – Ерофеев отвечал коротко: «Противоречиво отношусь».

Расшифруем: он относился к ним нежно, но эту нежность тщательно скрывал за иронией. «У нас в паспортах так и записано: у меня: «Недоносок», а у нее: «Пеннорожденная»«.

Вот вам и «расстановка сил».

Рассказывает Лидия Любчикова:

«В юности он был очень добродушен и деликатен, никогда он никого резко не отталкивал. И у него, по-моему, были романы, но не знаю, насколько они его глубоко трогали. По рассказам, он любил Юлию и чуть ли это не осталось болезнью на всю жизнь. Юлия у них была «комсомольская богиня». Она была, кажется, секретарь комсомольской организации, девица с волевым характером, ездила на мотоцикле, стреляла и так далее. Она училась на биолога и сейчас, кажется, кандидат наук. Тогда дело кончилось разрывом: наверное, в этом виновата и его богемная натура, и очевидная неустроенность, и благосклонность ко всем девушкам, которые вокруг вились. Была легенда, что Юлия хотела даже застрелить Бена.

Валя Зимакова, тоже из пединститута, оказалась, очевидно, той, которая полюбила Вето сильнее других, «прилепилась» к нему, как советует Писание, и стала в конце концов его женой. После распределения она поехала к себе в Мышлино преподавать. Это под Петушками (деревня), совершенно захолустная: через поля, через леса. Там несколько деревень близко друг от друга. Валя жила в Мышлине, а преподавала немецкий и потом что придется в соседней деревне, в школе. Бенедикт приезжал в Мышлино, когда у него были свободные дни. Валя начала очень сильно пить, а может быть, она пила еще со Владимира, там была тогда мода на пьянство и бесовство: все девицы объявляли себя ведьмами, была общая истерия, вечно их нужно было вызволять, спасать: то они себе разрежут вены, то еще что-нибудь. Контора Бенедикта была в Москве, жил он где придется, у него никогда не было своего дома. Неустройство было ужасное...»

Среди русских литераторов это обычная напасть: большинство писателей маялось то с домом, то с семьей, а уж с презренными деньгами, наверное, почти все, кроме Льва Николаевича. Но вернемся к воспоминаниям Лидии Любчиковой:

«Ребенка своего Бенедикт называл «младенцем» – так и повелось. Он ужасно его любил, но не показывал этого впрямую. Ему несвойственно было говорить нежные слова, но интонация, выражение лица... Ребенок в «Петушках» – это Валин сын, а женщина – не она. И даже буква «Ю», я думаю, идет от имени Юлия. Бен потом снова сошелся с Юлией, и на какое-то время семью у него как отрезало, он о них даже не вспоминал, не говорил. У Юлии была трехкомнатная квартира в Пущине, она постаралась его обиходить, потому что он в переездах среди своих пьяных мужиков, житья на квартирах и в гостиницах оборвался .весь... И она взялась его одевать, обувать, отмывать, всячески холить и нежить. Приезжает он как-то раз к нам и портфель несет. То у него были какие-то замызганные чемоданчики, а тут – роскошный министерский портфель, и оттуда он вынимает замечательные тапочки – мягкие, коричневые. Он нам тапочки показывает, усмехаясь над собой, и говорит: «Что тапочки! У меня теперь холодильник даже есть, представляете! Первый раз в жизни у меня есть холодильник, и чего там только в этом холодильнике нет!» И весь сияет и рад по-детски...»

И такое уже в истории было, достаточно вспомнить, как Зинаида Райх спасала Сергея Есенина и тоже пыталась отучить его от пристрастия к алкоголю. Юлия Рунова тоже ставила ультиматум, чтобы Веня не пил. Слово, конечно, он не сдержал, пошли ссоры-раздоры, и стал тогда Венедикт Ерофеев метаться между женой и любовницей, между Валей и Юлией, между Мышлином и Пущином, не забывая при этом таскать с собой «замечательные тапочки». В конце концов Юлия не выдержала и прогнала Ерофеева окончательно.

Потом Веничка возник в жизни другой женщины, Галины. Ее подруга, Нина Козлова, знакомая Вени, попросила Галину пустить его пожить в квартиру на Камергерском. И, конечно, интересно вчитаться в воспоминания Галины, которая стала второй официальной женой Венедикта Ерофеева:

«В общем, сначала все выглядело так, что я сдала свои комнаты писателю... Пустить в дом Ерофеева – все равно что пустить ветер, это не мужик, а стихия. И в житейском отношении я ничем не отличаюсь от большинства русских баб: и у меня муж был пьяница, и у меня он все пропивал. Когда за границей вышли «Петушки» – это ничего в нашей бедности не изменило... В доме я была добытчицей... Как я понимаю, всю жизнь Ерофеева преследовал голод... Мы прожили вместе 15 лет, и я не помню, чтобы он жадно ел... Я перестала, работать за год до его смерти, когда уже совсем уж ему стало плохо. Тогда деньги стали появляться, и пьеса пошла в театрах. А то, что я работала, – этими деньгами только за квартиру платить. А был период, когда я была в больнице, – нечем было и за квартиру платить. Тогда мать моя ездила отвозить ему еду. Все бывало. Все русские варианты мы прошли...» Галина Ерофеева вспоминает, как увлеченно Веничка интересовался политическими новостями, слушал радио, смотрел теленовости. Когда шел первый съезд народных депутатов, Веня говорил: «У меня работа. С десяти часов я на съезде». Он всегда был в курсе всего и обращался к жене: «Вот, девка, смотри». Он всех называл «девка» или «дурочка», большинство захлебывалось от возмущения: «Я дурочка?»

По воспоминаниям Нины Фроловой, сестры писателя, «Галя была ему как мама родная, а когда он заболел – тем более».

Но Галина была не единственная. Когда Веничка стал популярным, вокруг него роилось множество «жриц». «Эти «жрицы», – вспоминает Лидия Любчикова, – все занимались угождением ему и вели себя, как кролики перед удавом». Однажды они засыпали уснувшего Венедикта Ерофеева белыми хризантемами. Эффектная сцена: он возлежал на диване весь в цветах.

Ольга Кучкина спросила Вадима Тихонова, прожившего с Ерофеевым душа в душу более 32 лет: «А женщины Веничку любили?» Ответ Тихонова:

– Ой, Господи! Они от него вообще без ума были. Ему, придурку, 50 лет, а около него пасутся эти, девятнадцатилетние девки. Я ему говорю: какого хрена, Ерофеич, что ты с ними делаешь? Он говорит: я не знаю, что они со мной делают.

Из записных книжек Венедикта Ерофеева:

«Душою надо полнеть, девки, а не телесами».

«Не женщина, а телесное наказание».

« Вакханка-пулеметчица».

«И как жаль, что у нее только две коленки».

У Венедикта Ерофеева была мечта: всех девушек, которые его любили, собрать за одним столом. Устроить эдакую Вальпургиеву ночь и посмотреть, как они будут вести себя – сами передерутся, может быть, его убьют, или все тихо будет.

Не собрал. Хотя в последние три года жизни Венедикта Ерофеева около него были две женщины: жена Галина и подруга Наталья Шмелькова (ученая-геохимик, кандидат наук, литератор, искусствовед, художница и очень красивая женщина, модель известных художников). Когда они познакомились, Веничка записал в своем дневнике: «Нахальная брюнетка». Затем они крепко подружились, но это были какие-то особенные отношения.

Наталья Шмелькова признавалась: «Это было многослойное чувство: и как к ребенку, и к мужчине, и к другу. И он ко мне так же. Я его матерью крестной стала...»

Это целая история: Ерофеев крестился в католическом костеле святого Людовика. Он принял католичество, ибо не любил православие «за холуйство».

Не будем копаться в отношениях Ерофеева и Шмельковой: то, что считает нужным, отдает на суд читателей сама Наталья Шмелькова: «Единственная любовь – Веничка. Я обожала его. Не подумайте, потому что писатель. Если бы он был дворником, кем угодно, при тех же качествах...»

А вот Галина иногда упрекала мужа, что он не кандидат наук, – она была кандидатом. И, к сожалению, психически больной женщиной. Во время осенних кризисов формулами исписывала обои и однажды хотела выброситься с балкона навстречу комете Галлея, которая тогда приближалась к Земле. Во второй раз попытка была успешной: она выбросилась из окна 13-го этажа. Это случилось после смерти Вени и не было самоубийством на почве любви и отчаяния.

«С чего начинается Родина?..»

@Epigr = «Что ж, и я Россию люблю. Она занимает шестую часть моей души».

@EPIGR-P = Венедикт Ерофеев

О женщинах поговорили, теперь – о Родине. Вряд ли Венедикт Ерофеев писал это слово с большой буквы. У него к ней было двойственное отношение, как у Лермонтова, к примеру. Его горькая фраза: «И еще угораздило родиться в стране, наименее любимой небесами» – явно восходит к пушкинской: «Чорт догадал меня родиться в России с душой и талантом!..»

Ерофеев хорошо знал не только русскую литературу, но и русскую историю, от Ивана Грозного до Иосифа Сталина, и со знанием дела говорил: «За кровавую блажь нескольких параноиков должна платить вся нация».

К патриотам-невротикам типа Зои Космодемьянской Ерофеев испытывал ненависть. Их подвиги, воспетые пропагандой, служили, по его мнению, лишь укреплению власти, режима, а надо жить не для родины, а для себя – вот позиция Венички. «Политикой партии и правительства не интересуюсь. Газет не читаю, скрыт, замкнут, способен на любое преступление» – такую он давал себе шутливо-серьезную оценку в духе практиковавшихся в стране доносов.

Нет, газеты и журналы как раз он читал и очень интересовался происходящим в стране, особенно в горбачевский бурный период гласности и перестройки. Незадолго до смерти Веня как-то сказал Шмельковой: «Меня-то скоро не будет, а ты когда-нибудь испытаешь гордость за то, что жила в это время».

Своими проницательными глазами он видел все, что происходит в стране и с народом. Примечателен его воображаемый разговор с Василием Розановым в его знаменитом эссе:

«Не зная, чем еще высказать свои восторги (не восклицать же снова: «О, шельма!»), я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в трех тысячах слов рассказал ему о том, чего он знать не мог: о Днепрогэсе и Риббентропе, Освенциме и Осоавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах (тут он попросил поподробнее, но я подробнее не знал), о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке.

Это его раздавило, он почернел и опустился. И только потом опять заговорил: об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога и Церкви, о гефсиманском поте и врожденной вине.

А я ему – тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов...»

Вот как понимал Венедикт Ерофеев свою родину – как страну без всех гарантий и всех смыслов, то есть бесчеловечную.

Ему звонили. Угрожали: «Ерофеев, если вы не оставите свои семитские штучки, мы и вас не пожалеем, когда сила будет на нашей стороне». На этот счет Веничка говорил: «Если начнутся еврейские погромы, то в знак протеста переименую себя в Венедикта Моисеевича».

Запись из дневника Натальи Шмельковой от 17 февраля 1989 года:

«Вечер Вени в Литературном институте… Выступали Битов, Еременко, потом Веня. Много вопросов. Последний – про «Мою маленькую Лениниану». Вот тут и началось!!! «...Этого плешивого мудака давно пора убрать из мавзолея». Под смех и аплодисменты парторг, вытянув шею, с пунцовыми пятнами на щеках, по ногам сидящих в ряду стремительно пробирается к выходу. «Коммунисты не способны решить никаких задач, – продолжает Веня. – Вот разве что СССР выиграл войну. Но коммунисты здесь ни при чем. Выиграл войну народ». Реакцией студентов остался доволен. Особенно когда садился в такси, а они на прощание махали ему вслед руками».

«Моя маленькая Лениниана» – это еще один маленький шедевр Ерофеева. О пастве Ильича Веничка писал:

- Не одолев их буйной дури,

- Он встал под знамя Ильича,

- Теперь, мятежный, просит бури,

- Как морда просит кирпича.

И еще один Веничкин прикол: «Да мало ли от чего дрожит рука? От любви к отечеству».

Болезнь и смерть

«Они вонзили мне шило в самое горло... Я не знал, что есть на свете такая боль. Я скрючился от муки, густая красная буква «ю» распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду».

Венедикт Ерофеев.

«Москва – Петушки»

Венедикт Ерофеев успел увидеть свою пьесу «Вальпургиева ночь», дождался репетиций «Диссидентов», готовилась к публикации «Фанни Каплан». И – огромное количество незаконченного, недоделанного в ящиках письменного стола. «У него было миллион планов, и все готово, но в голове. Ему все казалось, что сейчас у него будет две свободные недели – он сядет и напишет, но сил уже не было» (Галина Ерофеева).

Сил не было – болезнь пожирала его изнутри. Ему были срочно необходимы хорошие врачебные руки, современные лекарства и новейшая медицинская аппаратура. Однако «компетентные органы» дважды не выпустили его из СССР на лечение во Францию и Израиль. Про эти «компетентные органы» Венедикт Ерофеев говорил:

«И они копались, копались – май, июнь, июль, август 1986 года – и наконец объявили, что в 63-м году у меня был четырехмесячный перерыв в работе, поэтому выпустить во Францию не имеют никакой возможности. Я обалдел. Шла бы речь о какой-нибудь туристической поездке – но ссылаться на перерыв в работе двадцатитрехлетней давности, когда человек нуждается в онкологической помощи, – вот тут уже... Умру, но никогда не пойму...»

Весьма ценен дневник Натальи Шмельковой о последнем периоде жизни Венедикта Ерофеева:

1989 год. «3 ноября узнаю от него о возобновлении метастазов, начавшихся, оказывается, еще летом, о чем он никому не говорил. Поражаюсь его самообладанию, ведь все это время он вел себя как обычно, ровно, без тени паникерства.

В Абрамцеве он последний раз встречает свой любимый праздник – Новый год... 23 марта возвращается в Москву. Врачи обнаруживают увеличение лимфатического узла. Считая положение безнадежным, предлагают все же сделать несколько сеансов облучения. Ерофеев сопротивляется: «Не буду, ничего не хочу, хочу в Абрамцево». 28-го вызывается машина, чтобы повезти его на рентген. Он еще шутит: «Не надо такси, поеду на метрополитене, надо копить на домик». В больнице сообщают результат: «Это фатально, ничего не поможет».

10 апреля Ерофеев последний раз выходит из своего дома... Говоря, что «на этот раз я уже не выкарабкаюсь», берет в больницу книги, последние дневниковые записи... Врачи назначают капельницу... Ежедневно навещают родные, друзья, знакомые. Он всем рад. «Гости действуют на душу анестезирующе».

С 26 апреля наступают самые тяжелые дни. Ему постоянно колют сильнодействующие наркотики... 4 мая выдергивает из вены иглу от капельницы...

Уже находящемуся почти в полном беспамятстве писателю приносят в палату конверт со справкой о полной посмертной реабилитации его отца, Василия Ерофеева, пробывшего несколько лет в лагерях и выпущенного после смерти Сталина «за неимением состава преступления».

Перед Днем победы на очередной «летучке» разгневанно выступает дежурящий по ночам мед брат, жалуясь лечащим врачам, что приходит много народу, что в палате не продохнуть, что до 9-го можно еще потерпеть, а там...

9 мая. Состояние резко ухудшается. Вечером в палату заходит молоденькая, очень внимательная медсестра. Советует отказаться от всяких антибиотиков – лишние мучения, обезболивающие – другое дело. «Не шумите. Он сможет уйти и сегодня, даже во сне».

10 мая. Врачи предупреждают, что предстоящая ночь – последняя.

11 мая, в 7 часов 45 минут, Венедикта Ерофеева не стало».

Так лаконично закончила свои записи Наталья Шмелькова. Его друг Игорь Авдиев написал так:

«Венедикт Васильевич Ерофеев проснулся в пятницу 11 мая, посмотрел на мир ясными голубыми глазами обиженного ребенка, как бы спрашивающими, за что «эта боль», «этот холод собачий», «эта невозможность», – и уснул навеки».

В дневниковых записях самого Венедикта Ерофеева есть такие слова: «Вот сейчас последний раз выдохну – и уйду в мир чистых сущностей».

Он умер 11 мая 1990 года. Немного не дотянул до августовского путча 1991 года. «Наверняка Ерофеев бы назвал его ПУТЧ-К: Пусть Умрет Такое Чудовище – Коммунизм! Не довелось ему порыдать над развалинами Империи Зла...» – написал в некрологе Слава Лен.

Далеко не железный Командор, а всего лишь Поникший Лютик покинул порог огромного сумасшедшего дома. Ушел «в мир чистых сущностей».

«Мы живем скоротечно и глупо, – признавался Венедикт Ерофеев Василию Розанову и кивая в сторону Запада, – они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже издыхаем. А они, мерзавцы, долголетни и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен. Кощей почему-то бессмертен. Всякая их идея – непереходяща, им должно расти, а нам – умаляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл огонь для них, мерзавцев...»

Нечто личное

@Epigr = «Пишущих много. Чтобы выдержать конкуренцию, надо иметь сердце на плечах, голову в груди».

@EPIGR-P = Венедикт Ерофеев

Марина Цветаева гордо писала: «Мой Пушкин». Если есть свой Пушкин, почему не может быть своего Ерофеева? Для меня Венедикт Ерофеев – «мой». Мой, потому что он некоторым образом мой двойник – во вкусах, в пристрастиях, в характере. Он, как и я, обладал страстью и усердием классификатора и коллекционера сведений. Он был собирателем фактов. «Любимым его коньком была систематизация. Вечно он что-то упорядочивал, собирал, систематизировал. У него была страсть составлять антологии» (Лидия Любчикова).

«У него не было режима, не было понятия времени, но он совсем не был рассеянным профессором. Была и аккуратность, и математическая способность. Он все записывал, все подчеркивал» (Галина Ерофеева).

Боже мой, как похоже! Узнаю самого себя: я тоже собираю, подчеркиваю, выписываю, вечно что-то составлю; и систематизирую...

Венедикт Ерофеев любил фиксировать уличную температуру, вел дневник грибника (когда идут белые, рыжики, сыроежки и т. д.), составлял списки нормальной температуры диких и домашних животных. А главное – вынашивал идею антологии «Русские поэты». Мечтал создать «Календарь русских поэтов», где каждому дню соответствовало бы стихотворение. Венедикт Ерофеев не успел ее составить. А я составил, но... увы, ни одно издательство не заинтересовалось им. Какой календарь?! Какие поэты?! Главное – инфляция, цены, эмиссия... Главное не читать, главное – выжить!..

Но мне, конечно, грех обижаться, многое из моих систематизаций и импровизаций публикуется, и даже книги выходят. Так что некоторые идеи и мечты Венички Ерофеева я развиваю и несу читателям. Однако я, кажется, слишком увлекся в своем писании, и, как говорил Венедикт Васильевич, «слишком все это затянулось. Затянулось, как лобзанье».

- Пора прощаться. Адью. Дай петушка!..

ИСТОРИЯ С ХРОНОЛОГИЕЙ

ПЕРВЫЙ СБОРНИК «ДЕНЬ ПОЭЗИИ»

Что было в далеком 1956 году? Главное, ХХ съезд партии и доклад Хрущева на закрытом заседании «О культе личности и его последствиях». Ошеломление. Потрясение. Шок. Страна как бы сбросила с себя оковы репрессивного прошлого. И медленно пошел процесс десталинизации. Илья Эренбург назвал этот период оттепелью. Все вздохнули с облегчением и надеждой на возвращение нормальной человеческой жизни, без боязни и страха.

И первой вздохнула культура. Именно в 1956 году состоялось зарождение театра «Современник». На экраны страны вышел драматический фильм «Сорок первый», появилась озорная комедия «Карнавальная ночь» и лирическая «Весна на Заречной улице». Вышел в свет роман Владимира Дудинцева «Не хлебым единым». И еще одно знаменательное событие произошло: 15 сентября был подписан к печати первый сборник «День поэзии» в веселой салатовой обложке с автографами поэтов. Любители поэзии и литературы встрепенулись и оценили этот сборник как поворот к лирике. Или можно сказать иначе, что поэзии предоставили зеленую улицу. И стихи хлынули весенним разливом, струящимся водопадом, стремительно и взахлеб.

«День поэзии» представил реабилитированных поэтов: Павла Васильева, Льва Квитко, Николая Заболоцкого, Сергея Клычкова и других поэтов, доселе вычеркнутых из советской поэзии. После длительного перерыва снова заблистали имена Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой. А открывался «День поэзии» стихотворением старейшего поэта Николая Асеева:

- Еще за деньги люди держатся,

- как старины держались люди

- во времена глухого Керженца,

- но скоро этого не будет.

- Еще ко власти люди тянутся,

- не зная меры и цены ей,

- но долго это не останется:

- настанут времена иные...

Так казалось многим. Но этот прогноз не оправдался: сегодня и власть, и деньги – в цене, как никогда раньше. Повсюду властная вертикаль и диктат денег. И литература ныне на обочине, и поэзией мало кто интересуется. Но тогда, в 56-м, это было начало расцвета. Лирический ренессанс.

Особенно радостно было возвращение подлинных классиков русской поэзии – Есенина, Цветаевой и Ахматовой. Правда, над Есениным еще довлела старая оценка как «певца отсталой дореволюционной деревни» с его неприемлемыми для бодрой советской поэзии «мотивами отчаяния, душевной опустошенности и настроения богемы, кабацкой тоски и удали» (Энциклопедический словарь, 1953). Но народ и особенно любители поэзии обожали Сергея Есенина: его старые книги не издавались, так их переписывали от руки в заветные тетрадочки, стихи читали и декламировали. «Гой ты, Русь, моя родная,/ Хаты – в ризах образа...», «Отговорила роща золотая...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»

- Когда-то у той вон калитки

- Мне было шестнадцать лет.

- И девушка в белой накидке

- Сказала мне ласково: «Нет!»

Молодое поколение, не знавшее Есенина, с восторгом восприняло его стихи. Но первое собрание сочинений поэта в пяти томах появилось лишь позднее (1966 – 1968).

Если Сергей Есенин долгое время оценивался как кулацкий и упаднический поэт, то Марина Цветаева для власти была белоэмигранткой, хотя и возвратившейся позднее в СССР и тут же повесившейся. В этом же Энциклопедическом словаре (третий том, 1955) Цветаева не удостоилась чести быть представленной. Оперная певица Елена Цветкова была представлена, а Цветаева нет. И наконец ее представили в «Дне поэзии». А спустя 5 лет – в 1961 году – был издан ее небольшой сборник «Избранное», с которого и началась посмертная слава Марины Цветаевой.

Поэтесса Елена Тараховская вспоминала: «Я спросила: «Марина, неужели вы в Париже не скучали по России?» – «Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном...» И все же Марина Цветаева испытывала сильнейшую ностальгию по родине. Помните ее признание: «Тоска по родине! Давно/ Разоблаченная морока!...» А в конце взрывные строки:

- Но если по дороге – куст

- Встает, особенно – рябина...

В том же Энциклопедическом словаре советского времени нет и Анны Ахматовой, – еще живет и действует постановление ЦК партии от 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», где главные обвиняемые были Михаил Зощенко и Анна Ахматова. И вот подарок: в «Дне поэзии» чеканные алмазные строки Анны Андреевны. Она вновь возвращена в цветистые луга поэзии после душного заточения непечатания.

- Когда бы вы знали, из какого сора

- Растут стихи, не ведая стыда,

- Как желтый одуванчик у забора,

- Как лопухи и лебеда...

А первая тонюсенькая книга Анны Ахматовой после многих лет вышла в 1958 году. Новых стихов почти нет, одни старые, в том числе и написанные строки в 1927 году в Кисловодске:

- Здесь Пушкина изгнанье началось,

- И Лермонтова кончилось изгнанье...

1956 год – изгнанье кончилось и для многих советских поэтов. Кратко о некоторых из них. Павел Васильев. Мощный, самобытный поэт. Борис Пастернак отмечал, что Павел Васильев «был сравним с Есениным творческой выразительностью и силой своего дара». Одни «Стихи в честь Натальи» что стоят:

- Я люблю твой телесный избыток,

- От бровей широких и сердитых

- До ступни, до ноготков люблю...

Свою последнюю поэму «Христолюбивые ситцы» Павел Васильев дописать не успел, она оборвалась на полуслове. Его арестовали 6 февраля 1937 года и обвинили в принадлежности к «террористической группе правых» и 15 июля расстреляли. Павлу Васильеву шел всего лишь 28-й год...

Такая же печальная участь у еврейского советского поэта Льва Квитко, с той лишь разницей, что он погиб позднее – в 1952 году и в возрасте 62 лет. Один из друзей писал: «Казалось, он непременно доживет до ста лет. Было даже странно представить себе, что он может когда-нибудь хоть на миг заболеть. Коренастый, моложавый силач... Его любимейшее слово: хорошо. И второе любимое слово: чудо. Эта очарованность окружающим миром и сделала его детским писателем. На детей Квитко глядел с завистью. «Каждый ребенок, – говорил он, – считает, что лужи созданы специально для его удовольствия».

- О сладостной сливе, о славе ее

- Никто не сказал еще слово свое... —

так писал Лев Квитко, еще не знавший горечи своей судьбы.

Классик русской поэзии – Николай Заболоцкий. Был арестован весной 1938 года и выслан на Дальний Восток. В Москву вернулся в 1946 году. В 1948 году вышла его книга «Стихотворения». Через 10 лет, в 1958 году, в возрасте 55 лет Николай Алексеевич Заболоцкий скончался. Его трехтомник вышел спустя годы – в 1984-м.

- В этой роще березовой,

- Вдалеке от страданий и бед,

- Где колеблется розовый

- Немигающий утренний свет,

- Где прозрачной лавиною

- Льются листья с высоких ветвей, —

- Спой мне, иволга, песню пустынную,

- Песню жизни моей...

Возвращаясь к 1956 году, следует отметить, что обложка сборника «Дня поэзии» стала совместным родным домом, куда вернулись многие замечательные поэты; кроме перечисленных, и Осип Мандельштам, и Сергей Клычков, и Николай Клюев, и многие-многие другие.

Через 5 лет – в 1961 году – вышла не менее знаменитая книга «Тарусские страницы», и в этом литературно-художественном сборнике тоже было много стихов. Поэты входили в моду: Евгений Винокуров, Наум Коржавин, Аркадий Штейнберг, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Петр Семынин, Андрей Досталь... В «Тарусских страницах» было напечатано стихотворение Винокурова «Заведующий поэзией»:

- Человек. В черных, как смоль, глазах

- Лихорадочный блеск.

- Заявление: «Прошу назначить меня

- Писателем Советского Союза».

- Сумасшедший...

- Прут. Все пишут стихи.

- Пишет весь мир!..

Да, было такое время; действительно, стихи «перли и перли» и их – удивительное дело! – читали! Романтики 50 – 60-х годов. Люди самоотверженно трудились на стройках коммунизма и тянулись к поэзии. Стихи были разные – нежные и трогательные, суровые и мужественные, простенькие и философские. В тех же «Тарусских страницах» появилось ставшее затем хрестоматийным стихотворение Наума Коржавина «Над книгой Некрасова»:

- ...Столетье промчалось. И снова,

- Как в тот незапамятный год,

- Коня на скаку остановит,

- В горящую избу войдет.

- Она бы хотела иначе —

- Носить драгоценный наряд...

- Но кони всё скачут и скачут,

- А избы горят и горят.

Поэтический бум продержался три десятилетия: активно выходили поэтические сборники, в газетах регулярно печатались поэтические подборки, поэты собирали полные залы и целые стадионы. Выходили в свет сборники «День поэзии», один из последних вышел в 1986 году, больше 20 лет назад. Поэзия к тому времени изменилась по темам и тональности, стала более яростной и социальной, или гражданской, как говорили во времена Некрасова. К примеру, Евгений Евтушенко писал:

- Зоя Осипова – телеграфистка.

- В ее пальцах – такая печаль.

- От нее и до полюса близко,

- А до счастья – дальнющая даль.

Роберт Рождественский выступил со стихотворением-требованием «Отвечать!»:

- Ситуация ошарашивает.

- И уже

- невозможно молчать!

- Надо нам научиться

- спрашивать.

- А тем более —

- отвечать!..

Ослабли цензурные вожжи, и поэты бросились с головой в общественную тематику. «Как научились воровать!/ Воруют все – напропалую...» – восклицал Николай Тряпкин. В «Дне поэзии» 1986 года опубликованы были стихи Владимира Высоцкого, которые ранее никак не проходили в печать:

- Да, правда: тот, кто хочет, тот и может!

- Да, правда: сам виновен, бог со мной!

- Да, правда! Но одно меня тревожит:

- Кому спасибо, что живой!

Короче, все было по Николаю Глазкову: «Сумасшедшие гении/ Сочиняли стихи или прозу...»

Стихи читали. Поэтам внимали. Им аплодировали. Была читающая нация...

Теперь стихи практически не печатают. Поэтов не видят в упор. Нация «суверенной демократии». Национальная идея – деньги. Бедная поэзия, как забитая золушка, притулилась где-то в углу. Плачет и молится. Молится и плачет...

Подайте бедной поэзии на пропитание и на поддержание духа!..

МАЙ – МЕСЯЦ ПОЭТОВ

Классифицировать писателей можно по-всякому: по алфавиту, по знакам зодиака, по годам рождения, по направлению творчества, по жанрам и т.д. А можно даже и по сезонам: зима – весна – лето – осень. К примеру, зима – холод самодержавия, лед крепостничества... Осень – промозглый ветер революции, слякоть социальных передряг... Лето – духота общественной жизни, неумолимая тяга покинуть столицу и уехать на юг... Весна – это пора надежд. И особенно выделяется май.

Май – удивительный месяц. Май леса наряжает, лето в гости ожидает. Благодатное время сочных трав, цветущих садов и долгожданной теплыни. А еще май примечателен тем, что в этом последнем месяце весны родилось много русских поэтов. Не поверите! 25!! Всех сразу и не представишь, поэтому предлагаю разделить их на тех, кто появился на свет в прошлые века, и на тех, кто творил совсем недавно, в ХХ столетии. Итак, часть первая...

Начнем, конечно, с «солнца русской поэзии», с Александра Пушкина. В советское время его лихо перенесли на новый стиль – на 6 июня. Но он ведь родился и отмечал свой день рождения 26 мая. И давайте договоримся: всех старых поэтов будем давать по старому стилю, это правильнее (так, кстати, поступает Историческая энциклопедия).

Итак, Александр Сергеевич. Оставим в стороне его общественную позицию и лирику, а зададимся вопросом: как он относился к временам года? Известна его любовь к зиме («Серебрит мороз увянувшее поле» и многие другие известные строки) и к осени (ах, эта плодотворная Болдинская осень!..). А весна? «Мне вас не жаль, года весны моей,/ Протекшие в мечтах любви напрасной...» И еще – «Не стану я жалеть о розах,/ Увядших с легкою весной...» И главное определение в стихотворении «Осень»:

- Теперь моя пора: я не люблю весны;

- Скучна мне оттепель: вонь, грязь – весной я болен...

Ну, хорошо, это – март. А май? Александр Сергеевич обошел май стороной. Как бы не заметил...

Посмотрим тогда, что писал предшественник и учитель Пушкина Константин Батюшков (род. 18 мая 1787). Вот, к примеру «Мои пенаты»:

- Мой друг! Скорей за счастием

- В путь жизни полетим;

- Упьемся сладострастием

- И смерть опередим;

- Сорвем цветы украдкой

- Под лезвием косы

- И ленью жизни краткой

- Продлим, продлим часы!..

Остановимся на этом, чтобы не цитировать другие, более мрачные строки Батюшкова, типа: