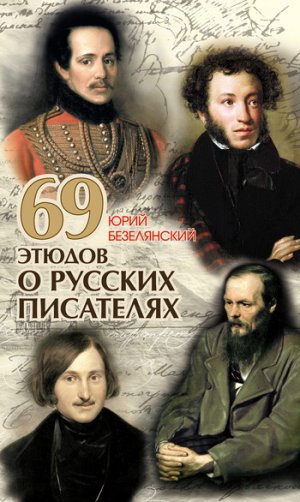

69 этюдов о русских писателях Безелянский Юрий

Первые письма

Пастернак – Цветаевой, 14 июня 1922 года: «Дорогая Марина Ивановна! Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше «Знаю, умру на заре, на которой из двух» – и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыданья, наконец, прорвавшегося...»

Пастернак вдруг узрел среди «обилия поэтов и поэтесс» Цветаеву – пишущего человека, созвучного себе, и корит себя, что не купил месяц назад «Версты» из-за «скверного порока обывательства»: «Книгу не покупаешь потому, что ее можно купить!!.» Далее в письме следуют всякие комплиментарные слова и в конце: «Целую Вашу руку. Потрясенный Вами Б. Пастернак».

Ответ не замедлил ждать: «Дорогой Борис Леонидович!» Текст, как всегда у Цветаевой, бурно-эмоциональный, о себе и обо всех. Цветаева вспомнила, как в 1919 году в Москве на Моховой она пригласила к себе Пастернака: «Буду рада, если» – Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется». То ли упрекнула Цветаева Пастернака, то ли уколола его. И о своем берлинском житье: «Здесь очень хорошо жить: не город (тот или иной) – безымянность – просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете». И в конце письма: «Жду Вашей книги и Вас».

Вот такое было начало переписки.

Цветаева – Пастернаку, октябрь 1922: «Мой любимый вид общения потусторонний: сон. Письмо как некий вид потустороннего общения. Последнее, что я бы хотела удержать – голос. Письмо – не слова, а голос. (Слова мы подставляем!) Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Ты не проникнешь. Встреча должна нам быть аркой...» Далее у Цветаевой идет некая сбивчивая метафизическая смесь: «...К чему сейчас все это говорю? А вот: Вы сейчас мой любимый русский поэт, и мне нисколько не стыдно сказать что только для Вас и именно для Вас сяду в вагон и приеду. – Ездят же, чтобы купить себе пальто! – Вы не меньше пальто!..»

Значит, уже порыв: если он не едет, я приеду!

В одном из февральских писем 1923 года Цветаева сетует на свою поэтическую судьбу: «...и никто со мной не считался, оттого у меня с 1912 г. (мне было 18 лет) по 1922 г. не было ни одной книги, хотя в рукописях – не менее пяти. Оттого я есмь и буду без имени». А пока книг нет, Цветаева посылает Пастернаку свои стихи, а он свои, в надежде, разумеется, на одобрение, а лучше, конечно, – на восхищение.

Через стихи и письма они узнавали друг друга: «Я, например, знаю о Вас, что Вы – из всех – любите Бетховена (даже больше Баха!), что Вы страстней стихов подвержены Музыке...» – делится своими новыми знаниями Цветаева. И в том же письме (10 февраля 1923): «Еще, Пастернак, я хочу, чтобы Вас не схоронили, а сожгли». Ну, подобное мог написать только поэт поэту на своем высоком, небесном языке. И интересная цветаевская строка о себе: «Я многих задела (любила и разлюбила, нянчила и выронила) – для людей расхождение ведь вопрос самолюбия...»

«Февраль 1923 г. в моей жизни – Ваш, – в другом письме пишет Цветаева. – Делайте с ним, что хотите».

Какое роскошное предложение! Но Пастернак не помчался к Цветаевой (визы, границы, да и как вырваться!..)

«Мой Пастернак, я, может быть, вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, – благодаря Вам!» (9 марта 1923). И в конце: «Будьте живы, больше мне ничего не нужно». К письму Цветаева прилагает большую подборку «Стихи к вам». Одно из стихотворений «Эмигрант» начинается так:

- Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами,

- Дамами, Думами,

- Не слюбившись с Вами, не сбившись с вами...

Цветаева – Пастернаку (конец марта 1923): «Ничья хвала и ничье признание мне не нужно, кроме Вашего, руку на сердце положа. – О не бойтесь моих безмерных слов, их вина в том, что они еще слова, т.е. не могут еще быть только чувствами... Я очень спокойна. Никакой лихорадки. Я блаженно провожу свои дни. Это в первый раз за жизнь, не наваждение, а... не чара, а знание ... Хочу Ваших писем».

И в другом письме, вослед: «Я дружбу ставлю выше любви: не ставлю, стоит выше, просто: дружба стоит, любовь – влежку».

Однако от дружбы Цветаева начинает двигаться (а может, бежать) в сторону любви. Темперамент не позволяет оставаться спокойной. Цветаева мечтает о встрече с Пастернаком. «Читаю Ваши книги и содрогаюсь от соответствия». И в том же письме (январь 1924): «Я хочу говорить Вам просто и спокойно, – ведь 8 месяцев, подумайте, день за днем! Всякая лихорадка отпустит. Когда мне плохо, я думаю: Б.П., когда мне хорошо, я думаю Б.П., когда Музыка – Б.П., когда лист слетает на дорогу – Б.П., Вы мой спутник, моя цель и мой оплот, я не выхожу из Вас... Я так пыталась любить другого, всей волей любви, но тщетно, из другого я рвалась, оглядывалась на Вас, заглядывалась на Вас (как на поезд заглядываются, долженствующий появиться из тумана). Я невиновна в том, что я (строка оборвана. – Ю.Б.), я всё делала, чтобы это прошло...»

И далее в другом отрывке письма: «Вокруг меня огромные любовные вихри, Вы моя единственная неподвижность...» И Цветаева как бы подталкивает Пастернака, говоря о «неком чувстве обреченности друг на друга». Обречены на любовь – и все! А они, между прочим, никак встретиться не могут, она – Запад, а он – Восток.

«Марина, золотой мой друг», – обращается к ней Пастернак. 14 июля 1924-го. «Какие удивительные стихи Вы пишите! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Но и вообще – Вы – возмутительно-большой поэт!..» и признание: «Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, – Вы. О как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно...»

В ответ, естественно, летит цветаевский вопрос: «Борис, а будет час, когда я Вам положу руки на плечи?» И где-то в конце послания интригующе-завлекающая фраза: «Недавно брала твою книгу в лес, лежала с ней».

Накал отношений

Пастернак живет в двух мирах – в письмах и в реальности. Жене, Евгении Лурье (она в Ленинграде) Пастернак пишет 27 мая 1924 года: «Нежно любимая моя, я прямо головой мотаю от мучительного действия этих трех слов – я часто так живо вижу тебя, ну точно ты тут за спиной и страшно-страшно люблю тебя, до побледнения порывисто. Ах какое счастье, что это ты у меня есть!.. Милая, милая моя сестра, ангел и русалочка, ты всего меня пропитала собою, ты вместо крови пылаешь и кружишься во мне...» И так далее, как всегда возвышенно и поэтично (поэты умеют писать!).

Но пастернаковские письма не успокаивали Евгению Владимировну, для нее болезненны были ссылки на духовную близость и понимание, которые получал Борис Леонидович в переписке с Цветаевой. «Как рассказать мне тебе, что моя дружба с Цветаевой один мир, большой и необходимый, моя жизнь с тобой – другой, еще больший и необходимый уже только по величине своей, и я бы просто даже не поставил их рядом...»

А параллельно летели письма к Цветаевой: «И вот вдруг ты, не созданная мною, врожденно тыкаемая каждым вздрогом, – преувеличенно, то есть во весь рост. Что ты страшно моя, а не создана мною, вот имя моего чувства».

А тем времен Цветаева осенью 1924-го сообщает Пастернаку, что в феврале ждет сына. «Это первый ребенок, который после семи лет (рождения второй дочери. – Ю.Б.) – постучался. Борис, если Вы меня из-за него разлюбите, я не буду жалеть. Я поступила правильно, я не помешала верстаку жизни... я не воткнула палки в спицы колеса судьбы. Это единственное, что я чту. Да, Борис, и будь этот ребенок у меня от первого проходимца, он все-таки был бы, п.ч. он захотел через меня быть. Да, Борис».

Середина февраля 1925 года: «...1 февраля, в воскресенье, в полдень родился мой сын Георгий. Борисом он был 9 месяцев во мне и 10 дней на свете, но желание С. (не требованье) было назвать его Георгием – и я уступила...»

И вновь горячие слова к Пастернаку: «Борис, все эти годы живу с Вами, с Вашей душою, как Вы – с той карточкой, Вы мой воздух и мой вечерний возврат к себе... Ваше имя, Ваше лицо, Ваш стих... Если бы я умерла, я бы Ваши письма и книги взяла с собой в огонь ...Но уцелела... Борис, я два года, я больше двух лет тебя люблю – ты ведь не скажешь, что это воображение... Ты мне насквозь родной такой же страшно, жутко родной, как я сама... Когда я думаю о своем смертном часе, я всегда думаю: кого? Чью руку? И – только твою! Я не хочу ни священников, ни поэтов, я хочу того, кто только для меня знает слова...»

И вопрос, который ее мучает: «Ты ведь можешь любить чужого ребенка, как своего?..»

Письма летят, а встречи все нет и нет. «Этой встречей живу, – пишет Цветаева. – Ты моя даль – обожаемая» (26 мая 1925). Мечты и предположения: «Я бы с тобой совсем не умела жить...» (конец марта 1926). «У меня в Вандее была огромная постель – я такой не видывала, и я, ложась, думала: с Борисом это была бы не 2-спальная кровать, а душа. Я бы просто спала в душе» (апрель 1926). И в другом апрельском письме: «Борис, моей любви к тебе хватит на гораздо больше, чем жизнь. Вывод – бессмертие».

Пастернак пишет жене в Мюнхен 29 июня 1926-го: «Я не испытываю твоего чувства ревности. Я сейчас совершенно одинок. Марина попросила перестать ей писать, после того как оказалось, что я ей пишу о тебе и о своем чувстве к тебе. Возмутит это и тебя. Это правда дико... Я не предам тебя и основанья ревновать не создал...» А далее следует примечательная строка: «Совершенно помимо меня, ты обречена на постоянное страданье».

Вот так, страдай, любимая, страдай. Сестра, ангел и русалочка. Страдала и Цветаева, узнав об отношении Пастернака к Эльзе Триоле: «Милый Борис, ты не мог любить такую (расположенным можно быть к кому угодно, просто поворот тела в сторону за ужином), ты мог /можешь) любить себе обратное, но равно-сильное. Она недостаточно улица, чтобы ты ее любил, недостаточно площадь, не блоковская Катька ведь, просто Дама. И дама – недостаточно».

Намек Пастернаку, что другая пылать не сможет. Какая другая, когда Пастернак пишет Цветаевой: «О как я люблю тебя!» (4 апреля 1926). Любопытственно признание Бориса Леонидовича: «Я ведь не только женат, я еще и я, и я полуребенок... Есть тысячи женских лиц, которых мне бы пришлось любить, если бы я давал себе волю...» И где-то в конце письма: «Ехать ли мне к тебе сейчас или через год. Эта нерешительность у меня не абсурдна, у меня есть настоящие причины колебаться в стоке...» (20 апреля 1926).

Цветаева в ответ: «Через год. Ты громадное счастье, которое надвигается медленно...»

Как писались письма

Сделаем перебивку и чуточку остынем от накала цветаевско-пастернаковских страстей. Как писались письма? Сейчас мы с вами не пишем письма – исчезнувший жанр. Есть телефон, есть Интернет, электронная почта, короткие SmS. А в начале и середине XX века люди, и особенно интеллектуалы, обожали письма. В 2004 году издательство «Вагриус» издало несколько томов переписки Марины Цветаевой, в том числе и с Пастернаком, откуда я и черпаю избранные строки.

В эмиграции, задыхаясь от одиночества, Цветаева начинает писать письма. Ей хочется общения, разговора по душам. Перед тем, как отослать письмо, она шлифует каждое слово, каждую фразу, делает несколько вариантов и, прежде чем отослать письмо, переписывает его в свою тетрадь. Она не просто конфидент, она – писатель, и письма не только общение, но и лаборатория мастерства, писательская кухня, попытка разобраться в дебрях собственной души, психоанализ.

Марина Цветаева о себе

В письме от 9 марта 1923 года она предупреждает Пастернака о том, какая она сильная натура. «Вы не шутите только. Я себя знаю. 16-ти лет 2 года подряд, день в день, час в час, любила Герцога рейхтадтского (Наполеона II), любила сквозь все и всех, слепая жила. Пастернак, я себя знаю. Вы – мой дом, к Вам я буду думать домой, каждую секунду, я знаю...»

«В жизни я безмерно-дика, из рук скольжу» (9 марта 1923).

«Я бы сейчас, Борис, ни за кого не вышла замуж. Знаешь мою детскую мечту – (мечта многих...) Ребенок – и одна. Жить с ним, в нем, без того...» (апрель 1926). «В любви – и нигде больше – я нервна: как лошадь...» (август 1927) И в этом же письме: «...брежу и всегда в злостную для себя сторону».

И еще откровение: «Борис, я вообще жизнь всю считаю неестественной, т.е. мне в ней – всей – не живется, не только в моей...» (20 октября 1927). Позднее, в 30-х, Цветаева воскликнет:

- Отказываюсь – быть.

- В бедламе нелюдей

- Отказываюсь – жить.

- С волками площадей

- Отказываюсь – выть...

- ... Не надо мне ни дыр

- Ушных, ни вещих глаз.

- На твой безумный мир

- Ответ один – отказ.

Февраль 1928 года. Цветаева продолжает надеяться на встречу с Пастернаком и пишет: «...отсутствие собеседников, мое вечное в чужом кругу и в своем соку...»

4 марта 1928, Цветаева – Пастернаку: «Борис, я всегда жила любовью. Только это и двигало мною... Сейчас – до-олгое сейчас – полных четыре года я никого не любила, ни одного поцелуя никому – 4 года... Был бы жив Рильке, приехал бы ты...»

Нет любви – нет творчества: «А – с чего мне сейчас писать? Я никого не люблю, мне ни от кого не больно, я никого не жду, я влезаю в новое пальто и стою перед зеркалом с серьезной мыслью о том, что опять широко...» И еще убийственная фраза: «У меня все время, Борис, сознание, как у некой старухи, что я заедаю чью-то жизнь».

О творчестве в СССР: «Не моя вина, что я не выношу идиллии, которой все идет. Воспевать колхозы и заводы – то же самое, что счастливую любовь. Я не могу» (июль 1935).

Борис Пастернак о себе

«Посылаю тебе фотографию. Я ужасно безобразен. Я именно таков как на фотографии, – она удачна. Я только щурюсь...» (20 апреля 1926). Ответ Марины: «Борис, на карточке ты чудный. Поскольку Маяковский воля, постольку ты – душа. Лицо души...»

Пастернак все время себя уничижает: «Ты меня представляешь проще и лучше, чем я на самом деле. Во мне пропасть женских черт» (11 июля 1926).

Быт поэтов

Знаменитое ахматовское: из какого сора растут стихи... Сор, хлам, кутерьма, быт – во всем этом почти каждому поэту приходится творить (и Пушкин этого не избежал: деньги, долги, дети). Вот и Пастернак: «У меня сейчас сумасбродные дни, полные житейщины» (июнь 1926). У Пастернака – «житейщина», у Цветаевой – «чертов быт».

Пастернак сообщает Цветаевой, естественно, среди прочего, что он четвертый день ходит по издательствам и редакциям и не может получить денег, а «за квартиру не плочено три месяца». «А кругом люди, как ни бедственно положение многих, делают подарки женам, ходят не в отрепьях и, принимая друзей, развлекаются и не отпугивают их уныньем. Мне горько за своих, страшно себя и стыдно мысли, что в чем-то таком, что составляет существо живого человека, я глубоко бездарен и жалок ... Вот я завтра поеду к жене и сыну. Как я им в глаза взгляну? Бедная девочка. Плохая я опора...» (2 июля 1925).

Родные Пастернака в деревне, он в Москве (Волхонка 14, кв. 9 – адрес Пастернака многим ничего не говорит, но только не мне: я родился на Волхонке, в доме, рядом с пастернаковским).

Цветаевой в это время тоже нелегко. «Вам в тысячу раз трудней, – пишет ей Пастернак, – и трудность Вашей жизни слышна истории, она современна, стесненье, в котором Вы живете, делает честь всякому, кто к нему прикоснется. А мои матерьяльные неурядицы – архаизм, дичь, блажь, мыльные пузыри, практическое несовершеннолетье».

Три года спустя Пастернак пишет Цветаевой о том же: «Я должен был бы зарабатывать много, несравненно больше, чем зарабатываю в совершенно других счетных единицах, – тысячи, как их тысячи и зарабатывают, – писатели, журналисты, критики и компиляторы. Отчего же это у меня не выходит и мне так трудно? Я думаю, это от тоскливого отчужденья, которым я охвачен...» Другими словами, Пастернак с трудом вписывался в советскую реальность (не Маяковский!). И фантазийная надежда: «О, как все было бы по-иному, если бы ты была тут!..» (28 мая 1928).

А что у Марины Цветаевой? «Мне вот уже (17 – 25 г.) 8 лет суждено кипеть в быту, я тот козел, которого хотят зарезать, которого непрестанно заре– и недоре-зывают, я то варево, которое (8 лет) кипит у меня на примусе... Я растерзана жалостью и гневом, жалостью – к своим, гневом – на себя: за то, что терплю. Презираю себя за то что по первому зову (1001 в день) быта срываюсь с тетрадки, и НИКОГДА – обратно. Во мне протестантский долг... Внешне: я живу не «за границей», а на поселении, сама готовлю, качаю воду, стираю, нянчу Георгия, занимаюсь с Алей по-французски. Я неистово озлоблена, и меня не любят, восхищаются, боятся. Целый день киплю в котле. Поэма «Крысолов» пишется уже четвертый месяц, не имею времени думать, думает перо. Утром 5 минут (время присесть), среди дня 10, вечером – вся ночь, но ночью не могу...»

Ну, как картинка быта? Но это еще не все. «Борис, я живу фактически взаперти. У тебя хоть между редакцией и редакцией, редакцией и домом, есть куски, отрывки тротуара, пространства, я живу в котловине, задушенная холмами... Друзей у меня нет, – здесь не любят стихов, не нужны, а вне – не стихов, а того, что их создает – что я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях. Да еще с мужской иронией!

Где я живу – деревня, с гусями, с водокачками. В Праге бываю раз в месяц, за иждивением... Если бы восстановить мой день, шаг за шагом, жест за жестом – получилось бы – что белка в колесе и что рабочий у станка... Не 8-часовой, а 24-часовый рабочий день...»

Обращение к Пастернаку: «Вот я тебя не понимаю: бросить стихи. А тогда что? С моста в Москва-реку. Да, милый друг, со стихами как с любовью: она тебя бросает, а не ты ее... Ты же у лиры – крепостной...» И про себя, про свой быт: «Посуда, табуретки, тазы, ящики, сплошные острия и углы, вся нечисть быта, яростная. Тетрадям нет места. На том же столе едят и пишут (муж – докторскую работу «Иконография Рождества», Аля – французские переводы, я – налетом – Крысолова)» – все цитаты из одного июльского письма 1925 года. Нельзя не привести хотя бы несколько строк из лирической сатиры Цветаевой «Крысолов»:

- К розе приписана соловью

- Страсть. Изменив пенатам,

- Над соловьем моим слезы лью,

- А соловей – женатый!

И где-то в самом конце поэмы: «А флейта все слаще, а сердце все глуше».

Но от стихов к прозе. В мае 1926-го Цветаева сообщает (жалуется?): «Борис, ни один мой час не принадлежит мне. Никуда не могу уйти, все заранее распределено. Я бы и умереть не могла – п.ч. распределено. Кем? Мною. Моей заботой. Я не могу, чтобы Аля не мылась: Аля, мойся! по 10 раз. Я не могу, чтобы газ горел даром, я не могу, чтобы Мур ходил в грязной куртке, я не могу... У меня гордость нищего – не по карману, не по собственным силам. И вот, как заведенная... Борис, я тебя хочу – без завода, в каком-то жизненном промежутке, в состоянии паузы...»

И неожиданная фраза-вопль из того же письма: «Я совсем не умею жить в доме и жить с другими».

21 июня 1926 года: «Пишу в Чехию с просьбой выхлопотать мне заочную стипендию, как Бальмонту и Тэффи, которых чехи содержат, никогда в глаза не видав (меня видели, всегда с ведром или с мешком, три с половиной года, – не нагляделись, должны быть!)».

Конец августа 1927-го: «Борис! Каждая кассирша, каждая телефонистка счастливее меня, п.ч. у нее есть время на работу... у меня нет ни друзей, ни денег, ни свободы, ничего, только тетрадь. И ее у меня нет».

Октябрь того же года. Цветаева после болезни вынуждена была обриться и сообщает об этом Пастернаку: «Брилась семь раз, тупя бритвы, дольше С.Я. отказался. Брили меня все кому не лень, были и такие, которые никогда не брили и на моей голове учились...»

Конец мая 1933: «Не могу я, Борис, после 20 лет деятельности ходить по редакциям, предлагая рукопись. Я этого и в 16 лет не делала. И еще менее могу...» И о своем внешнем виде: «Я, Борис, сильно поседела, чем очень смущаю моих (на 20 лет старших) «современниц», сплошь – черных, рыжих, русых, без ни одной седой ниточки. Каждым моим седым волосом указываю на их возраст». И приписка: «А ведь любят серых кошек. И волки красивые. И серебро».

И другие темы

Быт и бытие – в этих берегах текла переписка Цветаевой и Пастернака. И, конечно, часто всплывала тема России. Поначалу Цветаева резко писала о родине: «Россия для меня – почти тот свет» (1923),

«В Россию никогда не вернусь. Просто п.ч. такой страны нет. Мне некуда возвращаться» (1926). Но уже в ноябре 1927-го: «Борис, моя тоска по России растет». Однако она пишет не о «возращении», а всего лишь о «гощении» – приехать и быть только гостем. Знаменитые строки Цветаевой: «Тоска по родине! Давно/ Разоблаченная морока!..» И концовка:

- Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,

- И все – равно, и все – едино.

- Но если по дороге – куст

- Встает, особенно – рябина...

Это написано уже в 1934 году. 18 июля 1939 года – после 17 лет эмиграции – Цветаева вернулась на родину, в неведомую ей страну – в СССР.

Однако обратимся к переписке. Само собой разумеется, письма насыщены литературой. Цветаева и Пастернак обмениваются стихами, разбирают стихи, обсуждают поэзию и поэтов.

«Какие замечательные стихи из Поверх барьеров! Борис, эта книга у меня должна быть. Если нет, достань, выкради у знакомых» (1926). Подвергает Цветаева профессиональному разбору пастернаковскую поэму «Лейтенант Шмидт», возможно, многие строки Пастернака «ложились» прямо на нее:

- Крушенье планов.

- Что ни час растущая покорность лани.

- Готовность встать и сгинуть с глаз

- И согласиться на закланье.

Пастернаку, в свою очередь, нравится «Крысолов» – «удивительная вещь». Он в восторге от «Поэмы Горы», «Поэмы Конца». Он покорен Федрой. Цитаты не привожу, ибо эта не литературоведческая работа. Это человековедение.

Цветаева и Пастернак обмениваются своими оценками о коллегах по перу. Цветаева о Маяковском: «А у Маяковского взгляд каторжника. После преступления. Убившего...» Но когда произошло самоубийство, скорбит о нем. Так же о Сергее Есенине. В свою очередь, Пастернак раздает «всем сестрам по серьгам». Любопытен отзыв об Илье Сельвинском: «Он очень талантлив, – пишет Пастернак Цветаевой в марте 1926 года. – Смешно говорить о моей или Вашей современности. Современен только он. Т.е. только такой, в революцию зародившийся сплав эпики, эклетики и нового акмеизма – плывет, голова в голову, с головою дня над мутью количества, и с ним ныряет, захлебывается и всплывает... «Среди прочего отмечает Пастернак и «мраморную красоту» Ахматовой.

Продолжение романа

Вернемся к основной линии нашего исследования.

25 марта 1926 года Пастернак пишет Цветаевой: «мое с неба свалившееся счастье», «родная», «удивительная»... «Сижу сутулясь, сгорбясь, старшим. Сижу и читаю так, точно ты это видишь, и люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила...» А затем, через нескольких страниц письма, как бы спохватываясь: «Боже мой, о чем я говорю с тобой и к чему! Моя жена порывистый, нервный, избалованный человек. Бывает хороша собой, и очень редко в последнее время, когда у ней обострилось малокровье...» Стало быть, еще и больна, и, возможно, поэтому Пастернак пишет: «Не низостью ли было бы бить ее врасплох».

И к Марине: «Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно всем небом, всем нашим вооруженьем, я не говорю, что целую тебя только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и что этих поцелуев я никогда не видал».

Не знаю, как вас, дорогой читатель, но лично меня такие строки Бориса Леонидовича потрясают. И далее он пишет: «Надо успокоиться. Скоро я напишу тебе еще... Я боготворю тебя». И на полях письма приписка: «Когда перечитываю письма, – ничего не понимаю. А ты? Какое-то семинарское удручающее однословье!»

Июль 1926 года, Цветаева – Пастернаку: «Я бы не могла с тобой жить не из-за непонимания, а из-за понимания...» Далее Цветаева пишет, как она по-своему понимает «верность», ей подходит более всего «верность от восхищения».

«Что бы я желала с тобой, Борис, в Москве? Да разве я одна могу тебе дать сумму (Хотя я сама сумма, не только себя, но и всех моих прабабок и т.д.). Я была бы в непрестанной тоске, которая меня бы глубоко унижала. Жизнь другого нельзя выносить рядом...

У меня другая улица, Борис, лирическая, без людей, с концами концов, с детства, со всем, кроме мужчин. Я на них никогда не смотрю, я их просто не вижу. Я им не нравлюсь, у них нюх. Я нравлюсь старикам и женщинам и собакам. Я не нравлюсь голому инстинкту, я не нравлюсь полу, пусть я в твоих глазах теряю, мною завораживались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб – оцени.

Стреляться из-за Психеи! Да ведь она бессмертна, ведь ее даже никогда не было. Стреляются из-за хозяйки дома, не из-за гостьи...»

В другом письме от 10 июля Цветаева развивает тему мифологической Психеи: «Пойми меня: ненасытная исконная ненависть Психеи к Еве, от которой во мне нет ничего. А от Психеи – все...» Другими словами, в Еве – пол, тело, она вся женщина. А Психея – душа, творчество, поэзия.

И Цветаева делает вывод о невозможности счастья для себя и Пастернака: «Борис, как бы мы с тобой были счастливы – и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете и особенно на том, который уже весь в нас...»

«Были бы!..» В этом весь крах надежд. И ничего не означает крик Пастернака: «Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно» (31 июля 1926).

Цветаева – Пастернаку, май 1927: «Нe пойми меня превратно: я живу не чтобы стихи писать, а стихи пишу чтобы жить... Ты мне, Борис, нужен как тайное, как неизбывное, как пропасть, как прорва. Чтобы было куда бросать и не слышать дна... Чтобы было куда любить. Я не могу (ТАК) любить не-поэта... »

15 июля 1927: «О Борис, Борис, как я вечно о тебе думаю... Ты не знаешь моего одиночества... Думаю о Б.П., как ему ни трудно, он счастливее меня, п.ч. у него есть двое-трое друзей-поэтов, знающих цену его труда, у меня же ни одного человека, который бы – на час – стихи предпочел бы всему. Это – так. У меня нет друзей. Есть дамы – знакомые, приятельницы, покровительницы, иные любящие (чаще меня, чем стихи...). Для чего же вся работа? Это испытание столбцов, и столбцов, и столбцов – в поисках одного слова...»

Далее Цветаева пишет, что ей нужен «опыт, точное знание, не-удивление, свойственность, осведомленность. Вот для чего ты мне – главное – нужен, вот на что, говоря: на тебя! – надеюсь, – вхождение в другой мир, рука об руку...»

Пастернак – Цветаевой, 7 августа 1927: «Но ты, ты, например, меня приковала. Ты – родной, главное же – громадный поэтический мир».

В 1928 году происходит знакомство Пастернака с семейством музыканта Генриха Нейгауза – и открывается новый – на этот раз чисто любовный мир, – жена Нейгауза Зинаида Николаевна. Роман этот бурно развивается с лета 1930-го. А переписка с Цветаевой по-прежнему продолжается, и Марина Ивановна не оставляет надежд на личную встречу.

31 декабря 1929 года она пишет Пастернаку: «Борис, я с тобой боюсь всех слов, вот причина моего неписания. Ведь у нас кроме слов нет ничего, мы на них обречены...» И выкрик: «Я никого не любила годы-годы-годы... И никакого соблазна. Все, что не ты – ничто... С Новым годом, Борис, – 30-тым! А нашим с тобой – седьмым!.. Увидимся с тобой в 1932 – потому что 32 мое с детства любимое число, которого нет в месяце и нужно искать в столетии. Не пропусти! М.»

Приписка: «Меня никто не позвал встречать Новый год, точно оставляя – предоставляя – меня тебе...»

Новый поворот

5 марта 1931 года Пастернак пишет письмо Цветаевой и в нем приводит свою новую балладу, среди прочих строчек:

- Льет дождь. Я вижу сон. Я взят

- Обратно в ад, где все в комплоте,

- И женщин в детстве мучат тети,

- А в браке дети теребят...

Дети кругом: у Цветаевой двое детей, у жены Пастернака растет сын, у Зинаиды Нейгауз двое детей, – но это так, между прочим. А главное – Пастернак пишет уже не о своей любви к Цветаевой, а о своей жене: «...летом 26-го, когда мне так хотелось к тебе и я думал с ней расстаться. Теперь сходная обстановка, но разрыв был доведен до конца... Но Женя – человек, мизинца которого я не стою и никогда не стоил... она зовет вернуться... она живет в мираже страданья... Мне страшно трудно». И Пастернак сообщает свой временный адрес: квартира Бориса Пильняка на 2-й улице Ямского поля.

К своему взволнованному письму Пастернак приписывает: «Ничего не знаю. Может быть вернусь к Жене. Но люблю Зину. И тебя и Памир...» Понятно, что Пастернак любит сразу троих женщин: Цветаеву, брошенную жену и новую возлюбленную. Непонятно только: откуда взялся еще любимый Памир?..

Цветаева – Пастернаку, 18 марта 31-го: «Я не любовная героиня, Борис. Я по чести – герой труда: тетрадочного, семейного, материнского, пешего. Мои ноги герои, и руки герои, и сердце, и голова.

С Р. – никого не любила. Его вижу часто, он мне предан, обожает Мура, ничего не чувствую. Вот тебе мой опыт».

Р. – это Константин Родзевич, новый возлюбленный Цветаевой. Если писать об этом романе, то это совсем отдельная сага, как, впрочем, и другая с Николаем Гронским («Несколько ударов сердца»), письма (опять письма!) с последним охватывают период 1928 – 1933 годы. Но это были не только эпистолярные вздохи за письменным столом...

В цитированном выше цветаевском письме от 18 марта есть и такой пассаж: «Я знаю только одну счастливую любовь: Беттины к Гёте». Вроде намека Пастернаку: и с другой счастья не будет.

Пастернак сообщает Цветаевой свой новый адрес: Киев, улица Гершуни, где он живет с Зинаидой Нейгауз. Ответ Цветаевой:

««Мне тебя, Борис, не завоевать – не зачаровать... Когда я – т.е. все годы до – была уверена, что мы встретимся, мне бы в голову, и в руки не пришло так выявлять тебя воочию – себе и другим настолько ты был во мне закопан, завален, зарыт. Выходит – сейчас я просто изъяла тебя из себя – и поставила. – Теперь я просто могу сказать: – А это – Б.П., лучший русский поэт, мой большой друг, говоря этим ровно столько, сколько сама знаю».

Цветаева – Пастернаку 27 мая 1933: «Пиши стихи кому хочешь, люби, Борис, кого хочешь... Ты мой единственный образ (срифмованность тебя и меня) обращаешь в ходячую монету, обращая его к другой... Не вынуждай у меня жестокого вопля (как раньше говорили: Ты мне не пара/ – Ты мне не рифма!)...»

Спад в переписке

Хрустальная мечта Цветаевой встретиться с Пастернаком и влюбить его в себя разбилась вдребезги (увы, на то они и мечты, чтобы не сбываться и разбиваться). Письма постепенно теряют градус накала, уже не пылают, а чуть излучают свет. Или как река: сначала полноводная, бурная, искрящаяся волнами, а потом обмелевшая, тихая, сонная. Сколько можно писать и гореть? Сколько можно любить на расстоянии, без тепла рук?.. Пастернак вынужден признать: «Письмо утеряло значенье. Я его легко и наспех писал... Получилась какая-то забальзамированная болтовня...»

Встреча-отторжение

И вот долгожданная встреча двух великих поэтов – Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. В Париже, куда приехал Пастернак участвовать в Международном конгрессе писателей в защиту культуры. Ехать на конгресс Пастернак не хотел. За ним в Москве послали машину. Он отказался ехать, ссылаясь на болезнь, но приехавший за ним передал слова секретаря Сталина – Поскребышева, что это приказ и обсуждению не подлежит. Пришлось собираться в дорогу. В Париж Пастернак приехал в июне 1935 года в жуткой депрессии и охваченный страхом (многие писатели подверглись гонениям, травле и арестам).

Цветаева и Пастернак встретились в коридорах Конгресса, и об этом Цветаева написала своей знакомой Тресковой: «О встрече с Пастернаком (была – какая невстреча!) напишу, когда отзоветесь. Сейчас тяжело...»

Марк Слоним: «Когда я спросил ее об этом свидании, она сказала с горечью, которой я никогда не забуду: «Это была «невстреча», и потом вдруг повторила – не закончив – последнюю строфу своих стихов к Блоку:

- Но моя река – да с твоей рекой,

- но моя рука – да с твоей рукой

- не сойдутся...»

Горечь и боль. Боль и горечь. «Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда. И оказываетесь в Москве, Волхонка, 14, или еще дальше...» (октябрь 1935). А в июле, сразу после встречи-невстречи Цветаева пишет Пастернаку:

«Дорогой Борис, я теперь поняла: поэту нужна красавица... И я дура была, что любила тебя столько лет напролом. Но мое дело – другое, Борис. Женщине – да еще малокрасивой, с печатью особости, как я, и не совсем уже молодой – унизительно любить красавца, это слишком похоже на шалости старых американок. Я бы хотела бы – не могла. Раз в жизни, или два? – я любила необычайно красивого человека, но тут же возвела его в ангелы.

Ты был очень добр ко мне в нашу последнюю встречу (невстречу), а я – очень глупа...»

Октябрь: «Борис, держись своей красавицы»... «Вообще, давай переписываться – спокойно...» «Наша повесть – кончена».

Пастернак – любимый мужчина исчез. Но для Цветаевой остался Пастернак – большой поэт. В марте 1936-го она пишет ему, предостерегая. «Ничего ты не понимаешь, Борис – ты Орфей, пожираемый зверями; пожрут они тебя. Тебя сейчас любят все, п.ч. нет Маяковского и Есенина, ты чужое место замещаешь – надо же кого-нибудь любить!.. Тебя никакие массы любить не могут, так же как ты – никаких масс любить не можешь...»

Это было последнее, 200-е письмо в переписке Цветаевой – Пастернака. В конце этого последнего письма Цветаева приводит свой разговор с сыном Муром и свой ответ на его вопрос о религии: «Не христианин, Мур, а фараон, все забираю в гробницу! – дабы через тысячелетия проросло зерно».

В письме другому адресату Цветаева восклицает: «Пастернак стал советским! Он полюбил колхозы! Боже, какой ужас!

- В ответ на слезы мне – «Колхозы!»

- В ответ на чувства мне – «Челюскин!»

Встречи (невстречи) на родине

18 июня 1939 года Марина Цветаева вернулась на родину. «Можно ли вернуться/ В дом, который – срыт?» – спрашивала она. И сделала попытку, которая закончилась трагедией.

- Той, где на монетах —

- Молодость моя,

- Той России – нету.

- – Как и той меня.

Дa, это была совсем другая страна – Страна Советов. Страна крепнувшего с каждым днем культа личности Сталина. Страна ГУЛАГа и страна ликующего социализма. Страна, где все выстраивалось под один общий ранжир.

Друзья Цветаевой были глубоко поражены, узнав о ее решении вернуться в СССР. Там был Пастернак, и Цветаева очень надеялась на его поддержку в литературных делах. Но, конечно, ее грызли сомнения. На что Мур безапелляционно заявил: «Что вы, мама, вы всегда не верите, всё будет отлично!» О, если бы Пастернак при встрече с Цветаевой в Париже откровенно сказал бы, что ее ждет в России, какая там обстановка, то, может быть, Цветаева и не вернулась. Но он ничего не сказал.

18 июня 1939 года Марина и Мур прибыли в Москву, а 27 августа была арестована Аля (дочь Цветаевой Ариадна), раньше матери приехавшая в Советский Союз. Затем в сентябре последовал арест мужа – Сергея Эфрона. Прибавьте к этому, что к Цветаевой, как к «возвращенке», многие относились крайне недоброжелательно. «Белогвардейка вернулась!» – говорили о ней в писательских кругах. Было и досужее обывательское недоумение: зачем приехала? Чего ей там не хватало?..

Конечно, по приезде Цветаева очень хотела видеть Пастернака. Она рассчитывала на его душевную близость и благородную поддержку. Но не тут-то было! Бориса Леонидовича долго отговаривали от встречи с Цветаевой – «это опасно», она под колпаком органов. И все-таки они встретились, и Пастернак поспособствовал получению Цветаевой переводов – надо было на что-то жить. Она переводила грузинского классика Важу Пшавела («Эта Важа меня когда-нибудь раздавит»). На этом вся пастернаковская помощь и поддержка закончились. Цветаева жаловалась новой московской приятельнице: «Борис мог бы пригласить меня хотя бы на время пожить на его переделкинской даче». Годы спустя Пастернак признавался, что семейная обстановка большой дачи не позволила ему то единственное, чего он хотел: пригласить Марину... И все же он помог Цветаевой получить комнату в коммунальной квартире на Покровском бульваре.

В точности неизвестно, как складывались их отношения. О последних днях Цветаевой в Москве Паустовский рассказывал Марку Слониму в Риме осенью 1965 года: «Пастернак пришел к ней помочь укладываться. Он принес веревку, чтобы перевязать чемодан, выхваливал ее крепость и пошутил, что она все выдержит, хоть вешайся на ней. Ему впоследствии передавали, что Цветаева повесилась на этой веревке, и он долго не мог простить себе того, что он назвал «роковой шуткой».

Можно этому верить или не верить, но точно одно: между Пастернаком и Цветаевой в Москве не было ни душевной близости, ни былого поэтического братства, ни стихов.

Марина Ивановна подготовила к изданию сборник своих стихотворений и поэм, но при подборе сознательно не пошла ни на какие компромиссы, и книга, конечно, была отвергнута. Критик Зелинский во внутренней рецензии написал, что «истинная трагедия Марины Цветаевой заключается в том, что, обладая даром стихосложения, она в то же время не имеет что сказать людям. Поэзия Марины Цветаевой потому и негуманистична и лишена подлинно человеческого содержания».

Какой бред!

Беды и несчастья окружили Цветаеву со всех сторон. Сохранился рассказ поэта и художника Штейнберга: «Я видел Цветаеву всего один раз в жизни... Это было перед войной. Я стоял в Гослитиздате в очереди за деньгами, но денег не было, мы ждали, когда их привезут. Было много народу. Вдруг кто-то толкает меня в бок и показывает: Цветаева ... Я увидел старую женщину, неухоженную, видно, махнувшую на себя рукой, забросившую себя, с перекрученными чулками. Какая-то отчужденная от окружающих, с очень замкнутым лицом. И вдруг лицо ее преобразилась, стало женственным, счастливым, ожидающим. Она вся потянулась навстречу кому-то только что вошедшему. Я оглянулся и увидел Тарковского...»

Последнее увлечение Цветаевой – 33-летний поэт Арсений Тарковский. Ей необходим был кто-то, для кого она была бы не пустым именем, не чуждой «возвращенкой», а душой. Поэтической душой. Ей был нужен влюбленный поэт.

Гибель и возвращение

А далее все известно и описано много раз: война, эвакуация, Елабуга, отчаяние и веревка. 31 августа 1941 года Марина Цветаева повесилась, немного не дожив до 49 лет.

10 сентября Пастернак пишет в Чистополь жене: «Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу этому верить... Если это правда, то какой это ужас!.. Какая вина на мне, если это так!.. Это никогда не простится мне... я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно».

Летом 1944 года был убит на войне 19-летний солдат Георгий Эфрон. Тот самый Мур, которого Цветаева хотела назвать Борисом.

Дважды подвергалась аресту дочь Ариадна. Надо отдать должное Пастернаку – он помогал ей в ссылке деньгами и посылками с продуктами. 15 февраля 1955 года Ариадна (Аля) была полностью реабилитирована.

В 1961 году вышел первый маленький цветаевский сборник, в 1965 году – «большой», в серии «Библиотека поэта». Первый официальный вечер поэзии Марины Цветаевой состоялся 25 октября 1962 года в Московском доме работников искусств (ЦДРИ). На нем присутствовало лишь 140 человек особо приглашенных.

На Западе вовсю издавали сочинения Цветаевой, а у нас лишь в 1990 году вышел том всех цветаевских стихотворений и поэм.

С Пастернака начали, надо им и закончить. В очерке «Люди и положения» Борис Леонидович писал: «Цветаева была женщиной с деятельной мужской душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех».

- Всегда загадочны утраты.

- В бесплодных розысках в ответ

- Я мучаюсь без результата:

- У смерти очертаний нет, —

писал Пастернак в стихах.

В начале жизненного пути, в мае 1913 года в прекрасном Коктебеле 20-летняя Цветаева пророчески угадала свое будущее бессмертие:

- Разбросанным в пыли по магазинам

- (Где их никто не брал и не берет!),

- Моим стихам, как драгоценным винам,

- Настанет свой черед.

Черед настал. Но какой горький путь к славе!..

«НА ПРОСТОРАХ РОДИНЫ ЧУДЕСНОЙ...»

С этой главой всё ясно. Советский период. Тут надо откладывать перо или отрываться от пишущей машинки (увы, работаю без компьютера) и бить в литавры и барабаны, ибо, как сказано в Приветствии ЦК КПСС Четвертому съезду писателей СССР: «Рожденная на крутом повороте истории, в огне революции, советская литература открыла новый этап в развитии художественной культуры человечества. Ее международное значение и авторитет определяются тем, что она отразила всемирно-исторический опыт революционного преобразования общества, борьбу за социализм, всегда несла людям высокие идеи коммунизма, свободы, мира и прогресса. Советская литература, проникнутая революционно-гуманистическим, созидательным пафосом, верой в безграничные возможности человека, противостоит упадочному буржуазному искусству».

Дата 4-го съезда писателей СССР – май 1967 года.

В приветствии ЦК были сказаны такие слова, что оставалось только вскочить с места и кричать «Ура!» Ах, эти знакомые по советским временам, долго несмолкающие овации. Однако жизнь – штука коварная. Планы партии и власти – одно, а практика – совсем другое. И, как говорил польский сатирик Станислав Ежи Лец: «Жизнь идет по кругу всё ближе к горлу». Как в той русской поговорке: было гладко на бумаге, да забыли про овраги... А сколько было оврагов, выбоин, дыр, буреломов, проломов и провалов на дорогах советской литературы. А сколько стражей, цензоров и псов, следящих за каждым словом. Как гнули и пинали строптивых писателей, кто не хотел вписываться в советский безоблачный интерьер с цветочками на окне. Как выкручивали руки и вправляли мозги. Многие из писателей ходили пришибленными и согнутыми. А были и такие, конечно, кто ходил с поднятой головой, сияя медалями и орденами. Так и хочется привести еще один афоризм: «Литература – русский коллективный невроз» (Борис Парамонов).

В итоге (несмотря и вопреки) выходили книги. Многотысячными и даже миллионными тиражами. Власть ликовала: «Самая читающая нация в мире!» А авторы... вот об авторах мы и поговорим. Замолвим слово о бедных писателях.

СЪЕЗД БОЛЬШИХ НАДЕЖД

В августе 1934 года проходил Первый съезд советских писателей. Воспоминание о нем интересно не только с точки зрения, ЧТО было, но и КАК это происходило, и какие выводы можно сделать из прошлого. Сергей Есенин, ушедший из жизни за 9 лет до исторического съезда, писал:

- Лицом к лицу

- Лица не увидать.

- Большое видится на расстоянье...

Прошло более 70 лет – это уже «большое расстоянье» и вполне можно расставить точки над «i».

Зачем был нужен съезд

Вместо российской империи усиленными темпами создавалась коммунистическая империя. Лихорадочно проходила индустриализация страны, в деревне шел мучительный процесс коллективизации. Настала пора поставить в строй и интеллигенцию, и прежде всего писателей, перед которыми была поставлена задача стать инженерами человеческих душ. Хватит разных литературных групп и течений. Нужна железная единая писательская организация под неусыпным партийным контролем. Социальный заказ – точное исполнение, и никаких творческих фиглей-миглей – фантазий, импровизаций и прочего. Писатель – подручный партии. У одних винтовка и лопата, у него перо. И с правой ноги вперед, шагом марш!..

Такая вот была поставлена задача, и, что удивительно, почти все писатели восприняли ее с восторгом. Все находились в плену иллюзии, что в СССР строится грандиозное государство высшей справедливости, где главная ценность – человек труда. Пелена иллюзии застила глаза и многим западным интеллектуалам, и в частности Бернарду Шоу.

Открытие съезда

Первый всесоюзный съезд писателей открылся 17 августа в Москве, в Колонном зале, работал он в течение двух недель и закончился аж 1 сентября.

- Средь мрамора, в Колонном зале

- Пятнадцать дней мы заседали... —

писали в стихотворном отчете Валентин Стенич и Юрий Олеша.

- ...Друзья пустыне и тайге, —

- Афиногены, пастернаки,

- Здесь все на дружеской ноге

- С самим последним удэге...

- ...О, первый съезд! Пятнадцать суток

- Ты был сенсацией Москвы...

Да, это было невиданное зрелище. В те теплые августовские дни вокруг Дома Союзов собирались большие толпы «болельщиков»: студентов, рабочих, служащих – всех волновали тогда дела литературные.

С приветствием от ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР выступил Андрей Жданов. Он без обиняков заявил, что «наша литература является самой идейной, самой передовой и самой революционной литературой...» И далее он сказал: «О чем писать, о чем мечтать, о каком пафосе может думать буржуазный писатель, откуда заимствовать ему этот пафос, если рабочий в капиталистических странах не уверен в завтрашнем дне... Современное состояние буржуазной литературы таково, что она уже не может создать великих произведений... идет всеобщее измельчание и тем и талантов, и авторов и героев...»

Стенографический отчет о съезде был издан (я читал его с «агромным» интересом) и тут же отправлен в спецхран и понятно почему: возникали при чтении нежелательные мысли и ассоциации.

А потом с ярким докладом выступил на съезде Максим Горький, главный организатор и вдохновитель писательского форума. Он сказал:

«Мы вступаем в эпоху всеобщего одичания, озверения и отчаяния буржуазии, отчаяния в своем освещении ее идеологического бессилия, ее социального банкротства, в эпоху провала всех кровавых попыток возвратиться путем фашизма к эпохе феодального средневековья. Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди, утверждающие подлинный гуманизм революционного пролетариата, гуманизм силы, призванной историей освободить весь мир трудящихся от зависти, подкупа, от всех уродств, которые на протяжении веков искажали людей труда. Мы выступаем в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина...»

Комментировать выпад насчет «одичания и озверения» Запада нет смысла. По прошествии лет наглядно видно, где мы и где они, и где больше всяких «уродств». Лучше отметим, что главными героями съезда стали две фигуры: Сталин и Горький. Вождю, «дорогому и родному Иосифу Виссарионовичу» послали подобострастное письмо, в котором было обещание: «Мы будем бороться за то, чтобы наше искусство стало верным и метким оружием в руках рабочего класса и у нас и за рубежом». Неоднократно делегаты съезда пели осанну и Алексею Максимовичу, кто-то простодушно назвал его «Сталиным советской литературы». Подобному сравнению Горький испугался не на шутку и пробормотал растерянно в усы: «Эт-то нельзя-с... Эт-то не хорошо-с...»

Горький с трибуны предложил собравшимся помечтать о будущих пятидесяти гениальных писателях. Потом понял, что это утопия и уточнил: наметим пять гениальных и сорок пять очень талантливых. Зал Колонного загудел, каждый подумал, что в горьковский список попадет именно он. Любопытно, что Горький в своем выступлении вспомнил про Достоевского. С одной стороны, отдал ему должное, сказав, что его талант равен, может быть, только Шекспиру. А, с другой стороны, выразил неприятие Достоевского как личности, что, де, он ходит в роли «судьи мира и людей» и при этом его легко представить в роли средневекового инквизитора. Досталось Достоевскому и от Виктора Шкловского: «Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе как изменника». Короче, долой Достоевского! Заклеймили и писательницу Лидию Чарскую, эту «пошлую романтическую институтку», которая отравляет детей «сифилисом милитаристских и казарменно-патриотических чувств» (как вам нравится слог обвинений?).

И далее на съезде

21 августа, выступая на съезде, Леонид Леонов заявил: «Нам дано удивительное счастье жить в самый героический период мировой истории. На наших глазах будут образовываться все новые советские республики... будут создаваться все более совершенные формы человеческого общения... Наш век – это утро новой эры».

И этому «утру» верили – такова была сила тогдашнего писательского слова. Сознательно или нет, советские писатели отравили народ надеждой, посулив им светлое безмятежное будущее. Они умело подыгрывали власти. И вот уже старейший писатель Александр Ширван-Заде радостно заявил: «Не старею я потому, что живу при советской власти».

Апофеозом на съезде прозвучали слова Леонида Соболева, сказанные им 22 августа: «Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно – право плохо писать».

В дискуссии о том, как надо писать и о чем, приняли участие представители трудящихся от заводов, фабрик, колхозов, институтов и разных общественных организаций. И все требовали книг из своей области: железнодорожники – о работе транспорта, военные – о Красной армии, металлурги – о проблемах металлургии, шахтеры – о добыче угля и т.д. Доярка Лазарева из Каширского района Московской области заверяла участников съезда: «Мы, доярки, обещаем вам бороться за социалистическое животноводство, а вы давайте больше книг, чтобы на них мы учились, как бороться и как побеждать».

Другая колхозница, Чабан, упрекнула писателей: «Товарищи, не в обиду будет сказано, но женщина у нас в литературе не показана той женщиной, какой она сейчас на самом деле есть (голоса с мест: «Правильно!»). Мы просим вас показать таких женщин, которые собственными руками надаивают 22 тонны молока. Просим вас показать таких женщин, которые работают день и ночь на молотилке. Мы просим вас показать таких женщин, которые лучше мужчин справляются с мешками при отвозке хлеба...»

Досталось на съезде от колхозниц и Михаилу Шолохову, которого обвинили, что он в «Поднятой целине» представил свою Лукерью, «которая все время ласкается к мужу», а надо было показать ее исключительно как «ударницу колхозного производства». Любопытно, как этот наказ 70-летней давности отражен сегодня на страницах любовных романов, где женщины только и думают о сексе, да и мужчины тоже. «Он принялся ее целовать. А целовать было много – она вся!» (это современная цитата).

Представитель Осоавиахима (была такая организация) выразил твердое пожелание, чтобы каждый советский писатель умел стрелять. «А многие ли из вас умеют стрелять? Ворошиловский значок – это значок советского писателя... А когда и советский писатель будет владеть винтовкой на все сто, тогда уже никто нас не укусит, тогда нашу родину никто не съест...»

24 августа Карл Радек выступил с докладом о современной мировой литературе и задачах пролетарского искусства. Много места он уделил фашизму и Гитлеру. «Фашисты требуют от писателя: «Ты нарисуй нам такую картину, которая покажет, как при фашизме все люди идут вперед, растут и благоденствуют».

Этот пассаж Радека все восприняли нормально, никому в голову тогда не пришло, что Гитлер и Сталин действуют одними и теми же методами, что для того и другого главным врагом является буржуазная демократия. Через пять лет, в 1939-м, будет заключен пакт о ненападении, с тайным договором выдавать друг другу (Сталин – Гитлеру, Гитлер – Сталину) демократов, инакомыслящих и мыслящих вообще. Но это уже другая тема...

Рассуждения Радека о загнивании западной литературы с радостью подхватили многие писатели, в частности, Микола Бажан сказал, что «они (это – Джойс, Марсель Пруст и Дю Гар) не знают радости, в особенности, радости свободного труда.. они не творят, они конвульсируют...»

Покончив с западной литературой, делегаты съезды стали обсуждать проблемы драматургии. Здесь хочется выделить выступление критика Иосифа Юзовского. Он сказал: «Перед вами прекрасное общество, настоящие люди, люди типа Сталина, Молотова, Шмидта, колхозницы Смирновой. Я не говорю о степени гениальности, я говорю об элементах социалистического начала, об элементах «сталинита», которые в них находятся. Так вот соединить таких людей вместе и показать драму. Вот какая задача стоит перед вами!..»

Страсти по поэзии

28 августа о докладом о поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР выступил Николай Бухарин. Здесь следует заметить, что поэзия, в отличие от наших дней, тогда, в довоенные годы, была чрезвычайно популярной, и всех интересовал вопрос, кого Бухарин назовет преемником Маяковского. Но Бухарин не спешил с ответом и вначале говорил о «проблеме качества». «Сейчас уже исчерпала себя полоса, когда можно было идти под полуироническим лозунгом: «Хоть сопливенькие, да свои». Нам нужно иметь сейчас смелость и дерзание выставлять настоящие, мировые критерии для нашего искусства и поэтического творчества, – наставлял Бухарин. – Мы должны догнать и обогнать Европу и Америку и по мастерству. На это мы должны претендовать...»

А далее Бухарин отметил: «Жестокая некультурность провинции еще царит у нас. Наша поэзия еще не поднялась до понимания всего смысла нашей эпохи...»

Эта критика не понравилась многим делегатам, а «назначение» первым поэтом Бориса Пастернака и вовсе вызвало волну негодования. «Творчество Пастернака – неподходящая точка ориентации для роста большой группы наших поэтов, являющихся людьми другой социальной биографии, другого видения мира», – протестовал Алексей Сурков. Семен Кирсанов заклеймил попытку Бухарина «увести поэзию с боевых позиций участия в действительности, участия в классовой борьбе, отвести в глубокий тыл».

Против «первоклассного интимного поэта» (выражение Бухарина) яростно протестовал и Демьян Бедный. Он заявил, что ныне нам не нужны ни кузнечики, ни соловьи. Себя он назвал Ильей Муромцем и похвалился своими старыми бивнями.

«Бухарин говорил с точки зрения мировой литературы. Я принадлежу к той группе пролетарских поэтов, которые смотрят на мировую литературу с точки зрения мировой революции», – заявил Демьян Бедный и сорвал аплодисменты.

Бухарин не остался в долгу и дал отповедь всей «фракции обиженных», а в конце ответного слова призвал: «Давайте дружно работать над созданием великой поэзии социализма».

Оживленная дискуссия шла на съезде и по вопросу создания образа положительного героя. Общее мнение выразил Алексей Сурков, который посоветовал поменьше слушать щебетанье лирических птичек, а почаще вечером доставать из дальнего ящика наган, прочищать его и смазывать. И не забывать: враги кругом, во внешнем мире и в самой стране.

Концовка съезда

30 августа продолжали кипеть литературные страсти. В этот день досталось Ивану Бунину, писателю-эмигранту. Его советский коллега Петров-Скиталец, ни капельки не краснея, сделал вывод: «От литературного провала и неудач Бунина спасает только высокая техника...»

А подвел черту всем дискуссиям заведующий отделом культуры и пропаганды ЦК партии Стецкий: «Наша линия – это линия социалистического реализма». Вопросы есть? Вопросов нет!

Предпоследний день, 31 августа был посвящен молодежи. На съезде прозвучали стихи рабочего Метростроя Кострова:

- Так мы живем. Куем и рубим.

- И ненавидим. И поем.

- И учимся. И нежно любим.

- И жизнь большую создаем!

Делегаты простили поэту-рабочему несовершенные строки за его победную уверенность, что «жизнь большую создаем». С интересом было выслушано сообщение мандатной комиссии. Средний возраст делегатов составил 35,5 лет. Национальный состав: из 582 писателей русских было 201, евреев – 113, грузин – 28, украинцев – 25 и т.д.

Первого сентября 1934 года Первый съезд писателей завершил свою работу. Юрий Олеша зачитал приветствие Центральному Комитету, во главе которого «стоит наш друг и учитель, любимый вождь угнетенных всего мира – Сталин». И ключевая фраза: «Последний день нашего съезда – это начало нашей еще более усиленной работы по созданию искусства социализма». Естественно, последовали бурные аплодисменты.

И заключительное слово Максима Горького: «Вперед и выше – это путь для всех нас, товарищи, это путь, единственно достойный людей нашей страны, нашей эпохи... Дружно, стройно, пламенно – за работу!»

И все засучили рукава...

Зачистка литературного поля

Прозорливый Горький предупредил всех делегатов Первого съезда писателей: «Мы вступаем в эпоху, полную величайшего трагизма...» Главный писатель страны имел в виду трагедию мирового масштаба – предстоящую битву с фашизмом. И, действительно, через пять лет день в день, 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу, и это стало началом Второй мировой войны.

Но Максим Горький вряд ли думал, что величайшая трагедия разразится и в собственной стране, что через три года грянет 37-й и начнется отсчет времени Большого террора, который коснется очень многих делегатов писательского съезда.

Мы вспоминаем 37-й как год Большого террора, но он начался раньше, с убийства Сергея Кирова, которое произошло через 4 месяца после закрытия съезда писателей 1 декабря 1934 года. Загадочное убийство Кирова (бытовое или политическое?) повлекло за собой судебные процессы и просто расправы против оппозиционно настроенных людей. По одному из процессов проходил и докладчик на съезде писателей Николай Иванович Бухарин, любимец партии, «Бухарчик». Его расстреляли без всякого милосердия. Так же погиб и другой докладчик на съезде, репрессированный Карл Радек.

18 июня 1936 года ушел из жизни Максим Горький и снова вопросы: умер естественной смертью или отравили? Последние два года создатель Союза писателей провел, по существу, в золоченой клетке под присмотром НКВД, оторванный от коллег-писателей и от реальной жизни. Это была не единственная писательская потеря» Не стало и Леонида Добычина, оригинального, самобытного писателя. Появившаяся 28 января 1936 года статья в «Правде» «Сумбур вместо музыки» назвала Добычина «формалистом», а следовательно, человеком, игнорирующим метод социалистического реализма. И Добычин таинственным образом исчез. Погиб. Без всякого суда и следствия.

В ночь на 27 октября 1936 года был арестован Владимир Нарбут и этапирован в Магадан, где и растворился в лагерной пыли через несколько лет. Владимир Нарбут – поэт, журналист, организатор культуры. Именно он основал и руководил крупнейшим издательством «Земля и фабрика», создал несколько популярных журналов: «30 дней», «Вокруг света», «Всемирный следопыт» и другие.

Ну, а затем настал 1937 год и пошла зачистка литературного поля «всерьез и надолго». Одной из первых жертв пал Артем Веселый, автор романа «Россия, кровью умытая». Репрессиям с последующей ликвидацией подверглись певцы деревни Сергей Клычков и Николай Клюев. Последний когда-то приветствовал приход революции и восторженно писал:

- Как буря, без оглядки,

- Мы старый мир сметем,

- Знамен палящих складки

- До солнца доплеснем!

Впоследствии Клюев прозрел и написал несколько вещей – «Плач по Есенину» и поэму «Погорельщина» – которые пришлись не по вкусу новой власти.

В список жертв 1937 года попали: яркий и буйный поэт Павел Васильев, прозаик и драматург Иван Катаев, писатель Николай Зарудин, поэт Николай Олейников... Одного из теоретиков ЛЕФа, поэта и переводчика Сергея Третьякова, арестовали в Кремлевской больнице, где он находился на лечении. В октябре 37-го арестовали Бориса Пильняка, крупнейшего писателя «эпохи революции», а в апреле 38-го его поставили к стенке. Так же был уничтожен поэт, прозаик и драматург Бруно Ясенский (его арестовали 31 июля). Примечательно, как заблуждался Бруно Ясенский, когда на писательском съезде декларировал, что «детектив есть низший жанр, используемый буржуазией для одурачивания рабочего класса и отвлечения его внимания от насущных задач политической борьбы». Но Бруно Ясенского «взяли» не за высказывание о детективе, а за инкриминируемый ему шпионаж. Разумеется, впоследствии признали, как и всех остальных репрессированных, невиновным и реабилитировали посмертно. Экая милость!..

В 1937 году повторному аресту подвергся Варлам Шаламов, а в 1943 году он получил свой третий срок.

- На заброшенных гробницах

- Высекали письмена.

- Запишу на память птицам

- Даты, сроки, имена...

Эти строки Варлама Шаламова просятся в эпиграф литературного мартиролога.

1938 год. Подверглись аресту и далее погибли пролетарский поэт Алексей Гастев (он писал: «Я люблю тебя, рокот железный, Стали и камня торжественный звон...»), Владимир Киршон, драматург, автор пьес «Рельсы гудят» и «Чудесный сплав» о человеке труда. Еще Киршон известен песней: «Я спросил у ясеня...» Помните, такую щемящую песню из фильма «Ирония судьбы»? Так что€ спрашивать – почему и за что расстреляли талантливого 36-летнего писателя? Кто ответит?

Пускали в расход самых молодых и талантливых, в 30, 40, 50 лет. В том же 1938-м погиб поэт Борис Корнилов. Слова его песни (музыка Шостаковича) из кинофильма «Встречный» облетели весь Союз:

- Нас утро встречает прохладой.

- Нас ветром встречает река.

- Кудрявая, что ж ты не рада

- Веселому пенью гудка?..

Не услышали «пенья гудка» поэт и прозаик Иван Касаткин, поэт Серебряного века Бенедикт Лившиц и еще один поэт, Петр Орешин. В ночь с 1 на 2 мая 1938 года был повторно арестован Осип Мандельштам, и на этот раз «век-волкодав» задушил его в своих объятиях. 12 декабря 1938 года подвергся аресту журналист № 1 Михаил Кольцов – и не стало Кольцова... В 1938 году арестовали Николая Заболоцкого, но он, правда, уцелел и выжил, вернулся из лагеря и ссылки с подорванным здоровьем. И потом вспоминал: