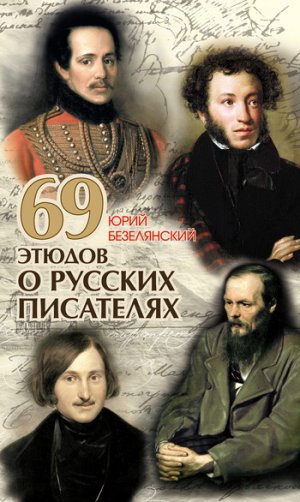

69 этюдов о русских писателях Безелянский Юрий

В феврале 1900 года Грин пешком отправился на Урал. «Там я мечтал разыскать клад, найти самородок пуда в полтора», – пишет в своих воспоминаниях Грин. Вместо золотого самородка в конце 1901 года он по призыву пошел в солдаты: «Моя служба, – отмечал писатель, – прошла под знаком беспрерывного и неистового бунта против насилия» (увы, и тогда армия была не сахар!). Тяжкий солдатский опыт лег в основу первых рассказов Грина.

В армии Грин сошелся с эсерами, увлекли речи о правде и справедливости. Втянувшись в политику, Грин совершил побег из армии и перешел на нелегальное положение, стал агитатором. Поездил по всей России. Революционная работа кончилась тем, что Грина арестовали и почти два года он просидел в одиночке севастопольской тюрьмы. Был выслан в Сибирь. Амнистирован. Появился в Петербурге, вновь арестован и вновь выслан.

Нелегально вернулся в Петербург и жил там несколько лет по подложному паспорту. Там и началась литературная деятельность Грина. Первый рассказ «В Италии» был напечатан 5 декабря 1906 года в газете «Биржевые ведомости». Вслед за ним появились «Кирпич и музыка», «Марат», «Случай». Под рассказом «Случай» впервые появляется подпись «А.С. Грин».

Любопытно, что идею писать подсказал Грину его товарищ по революционной работе Быховский: «А знаешь, Гриневский, из тебя мог бы получиться писатель!» Он сказал это после прочтения очередной беллетризированной гриновской «агитки».

«Это было, – рассказывал Грин, – как откровение, как первая, шквалом налетевшая любовь. Я затрепетал от этих слов, поняв, что это то единственное, что сделало бы меня счастливым...

Зерно попало в душу и стало расти. Я нашел свое место в жизни».

Уже в ранних рассказах проявилась необычная манера Грина – «говорить только о важном и главном, о роковом: и не в быту, а в душе человеческой» (Аркадий Горнфельд).

Начинающий писатель сблизился с Куприным, Свирским, Леонидом Андреевым, Венским. Он стремился печататься в серьезных изданиях, но не всегда это получалось, ибо приходилось думать исключительно ради заработка, «Я желал бы писать только для искусства, но меня заставляют, меня насилуют... Мне хочется жрать», – так ответил Грин на анкету 1915 года «Как мы работаем».

Первым подлинно «гриновским» произведением стал рассказ «Остров Рено», по поводу которого один критик писал: «Может быть, этот воздух не совсем тропический, но это новый особый воздух, которым дышит вся современность, – тревожная, душная, напряженная и бессильная» (1910).

Трудился Грин титанически: до 1917 года он опубликовал 350 рассказов в различных журналах, от «Нивы» до «Нового Сатирикона». Вышло несколько сборников рассказов «Штурман четырех ветров», «Происшествие на улице Пса», «Искатель приключений» и другие.

Известие о революции застало Грина в Финляндии. Поезда не ходили, и он по шпалам вернулся в Петроград. Однако февральская эйфория быстро обернулась октябрьским унынием и горечью, В «Новом Сатириконе» Грин поместил стихотворение «Реквием» – о «крепком запахе смольнинской поварни» и о том, что «кнута и пыток пришла пора». В первые годы советской власти Грину было особенно тяжело: он чуть было не погиб от физического истощения, туберкулеза и сыпняка. Подрывало здоровье и увлечение «зеленым змием». Грина Спас Максим Горький – «из самой глубокой бездны отчаяния, болезни и ожидания смерти», как писала позднее Нина Грин. Горький выхлопотал Александру Грину академический паек и дал литературную работу. «Грин – талантлив, очень интересен, жаль, что его так мало ценят», – отмечал Максим Горький, годы спустя, в конце 20-х.

С помощью Горького Грин обосновался в Доме искусств, в своеобразном общежитии художественной интеллигенции. Маленькая каморка. Железная кровать, покрытая изношенней шинелью. Голые стены. Печка-«буржуйка». В этих спартанских условиях Грин начал создавать свои «Алые паруса». С бумагой было трудно, и Грин писал на листах, вырванных из бухгалтерской книги.

В мае 1924 года Грин вместе с женой и тещей переехал из Петрограда в Феодосию, сначала жили в гостинице «Астория», а затем перебрались в снятую квартиру по Галерейной улице. Это был относительно короткий счастливый период жизни писателя. Супруги Грины жили затворнически и поэтому в городе их звали «мрачные Грины». Александру Степановичу была чужда курортная беззаботность, фривольность и раздетость. Он был устремлен лишь на работу. Грин испытывал творческий подъем, находился в зените своего мастерства и заслуженно считался «блестящим новеллистом»

В ноябре 1930 года Грин переехал в Старый Крым. Маленький город в 25 километрах от Феодосии, он стал его последней жизненной пристанью. К этому времени дела Грина пошли на спад: его перестали печатать и нещадно критиковали. Из поездки в Москву в августе 1931 года он возвратился крайне подавленный. Гонораров не было и вплотную подступала нужда. В такой обстановке Грин начал писать свой последний роман «Недотрога».

Болезнь Грина усугублялась. Врачи думали: туберкулез. А это был неизлечимый рак желудка и легких. С каждым днем он все больше слабел и 8 июля 1932 года скончался. Похороны состоялись на следующий день. Ленинградская школьница Таня Рождественская, увидев фотографию больного Грина, написала стихи. Простые, но от всего сердца:

- Взгляд тяжел и уже неясен...

- Он устал от жестоких мук.

- Но вставал от боли прекрасен,

- Мир, пригрезившийся ему,

- Где морями шли капитаны,

- Где от счастья пели глаза,

- Где от Лисса до Зурбагана

- Ветром полнились паруса...

- Человек умирал, не зная,

- Что ко всем берегам земли

- Шли, как алая птичья стая,

- Им придуманные корабли.

Мнения и оценки творчества Грина

Грин – необычный писатель. «Потому ли, что первая прочитанная мной еще пятилетним мальчиком книга была «Путешествие Гулливера в страну лилипутов» – детское издание Сытина с раскрашенными картинками, или стремление в далекие страны было врожденным, – но только я начал мечтать о жизни приключений с восьми лет», – так начинает «Автобиографическую повесть» Александр Грин.

Романтик-путешественник, Грин выводил на страницы необычных героев да еще напускал романтический туман вокруг них, – это сразу определило отношение критиков к писателю: одни его нещадно ругали, другие возносили до небес.

Критик Колтоновская писала в 1912 году, что герои Грина – «типичные горожане нашего времени, уставшие от жизни и от людей, от самих себя». Долгое время Грина не принимали всерьез, и он болезненно это переживал: «Мне трудно. Нехотя, против воли признают меня российские журналы и критики; чужд я им, странен и непривычен... Но так как для меня перед лицом искусства нет ничего большего (в литературе), чем оно, то я и не думаю уступать требованиям тенденциозным, жестким более, чем средневековая инквизиция».

Грину то и дело навешивали ярлыки, что он, де, «русский Джек Лондон», «русский Фенимор Купер», «русский Эдгар По», то есть не самостоятелен сам по себе, а всего лишь подражатель, имитатор чужого творчества». Один из критиков, некто Степанович, договорился до того, что избранный метод Грина «оскорбителен», ибо он «похитил из английской литературы чуждые нам темы необычную для нас обстановку, малопонятных нам героев» («Новая жизнь», 3 – 1914). А близкий Маяковскому критик Давидов и вовсе припечатал Грина: «иностранец русской литературы». Так и пошло-поехало: «иностранец», не знает российской жизни, да к тому же еще «зажег цветной фонарь обмана».

Нашлись и защитники Грина, в частности, критик Аркадий Горнфельд утверждал, что писатель – носитель «психологической фантастики», что выведенные им «чужие люди ему свои, далекие страны ему близки», поскольку «это люди», а «все страны» – наша земля» («Русское богатство», 3 – 1910). И, конечно, особенно поддерживал Грина Максим Горький.

Царский период кончился – начался советский период, однако Грин остался верен своим героям и своей теме «чуда», творимого собственными руками. В 1922 году вышел первый сборник рассказов Грина, изданный при советской власти, – «Белый огонь». В 1923 году вышло первое издание повести-феерии «Алые паруса», которые Виктор Шкловский назвал «пленительной сказкой русской литературы».

В том же 1923 году в журнале «Красная нива» был напечатан первый роман Александра Грина – «Блистающий мир». Далее последовали книги: «Золотая цепь» (1925), «Бегущая по волнам» (1928). «Джесси и Моргиана» (1929), «Дорога никуда» (1930). Помимо романов, вышло 11 сборников рассказов, среди них такие замечательные, как «Возвращение», «Крысолов», «Фанданго». Во всех своих произведениях Грин выступает не только как романтик, но и как писатель-гуманист, как автор причудливых парабол об уделе человеческом, как выразился один из критиков.

У Вадима Шефнера есть стихотворение «Перечитывая “Алые паруса”»:

- По воле Александра Грина

- Мир сказочно преображен, —

- А Грин-то знал его без грима,

- Судьбы любимцем не был он.

- Всю жизнь – мечтатель и творец —

- Он воздвигал на радость людям

- Из кирпичей нелегких буден

- Бессмертно-праздничный дворец.

Владимир Лидин вспоминает, как в начале 20-х годов в Московском Доме журналистов отмечался какой-то банкет, было шумно, а в вестибюле одиноко сидел Грин.

« – Александр Степанович, может быть, вам нехорошо? – спросил я.

Он поднял на меня несколько тяжелые глаза.

– Почему мне может быть нехорошо? – спросил он в свою очередь. – Мне всегда хорошо.

Я ощутил, однако, в его словах некоторую горечь.

– У Грина есть свой мир, – сказал он мне наставительно, когда я подсел к нему. – Если Грину что-нибудь не нравится, он уходит в свой мир. Там хорошо, могу вас заверить».

Этот особый гриновский мир!.. Вот что говорит другой писатель Даниил Гранин:

«Когда дни начинают пылиться и краски блекнут, я беру Грина. Я открываю его на любой странице, так весной протирают окна в доме. Все становится светлым, ярким, все снова таинственно волнует, как в детстве. Грин – один из немногих, кого следует иметь в походной аптечке против ожирения сердца и усталости. С ним можно ехать в Арктику и на целину, идти на свидание, он поэтичен, он мужественен».

Грин презирал приземленных обывателей, людей-моллюсков. Он мечтал о «разнообразии земных форм». Это – «опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни...»

И вот Александр Грин вошел в противоречие с властью, которая требовала социалистического однообразия жизни, послушания и исполнительности, без раздумий и сомнений следовать курсу партии. Отсюда нападки критиков на Грина, обвинения в «асоциальности», «внеклассовости», в «западничестве», «чуждости социалистической эпохе», в «перманентном бегстве в Америку» и т.д. С середины 20-х годов Грина печатают все реже. Его сознательно оттесняют на периферию советской литературы. В августе 1930 Грин с горечью писал Максиму Горькому: «Издательство отказалось... вообще издавать меня, – не по тиражным соображениям, а по следующему поводу: «Вы не хотите откликаться эпохе и, в нашем лице, эпоха Вам мстит».

Грину предлагали изменить его творческий метод, то есть, по существу, перестать быть Грином, он, разумеется, не мог стать другим и возмущенно писал Горькому: «Алексей Максимович! Если бы альт мог петь басом, бас – тенором, а дискант – фистулой, тогда бы установился желательный ЗИФу унисон».

Да, расшифруем этот загадочный ЗИФ – издательство «Земля и Фабрика».

Остракизм, устроенный Грину рьяными советскими критиками, привел Грина к фактической нищете и способствовал ускорению его болезни.

Объективности ради следует сказать о том, что не всем коллегам по перу нравилось творчество Александра Грина. Но не по идеологическим соображениям, а скорее – по стилистическим. В записках Лидии Чуковской об Анне Ахматовой есть запись от 9 декабря 1962 года, в которой описывается, как известный литературовед Юлиан Оксман представил Анне Андреевне свою племянницу, «которая пишет стихи и мечтает увидеть Ахматову». Девушка прочитала стихи, в которых упоминались герои Грина.

– Вы любите Грина? – спросила Ахматова.

– Да.

– Ну, ничего, с годами это пройдет.

Лидия Чуковская в своих воспоминаниях добавляет: «Я возгордилась: с юности Грина терпеть не могла. Все какие-то дешевые красоты дешевого романтизма, и язык не русский: то ли перевод, то ли эсперанто».

Ахматова не любила Грина и даже его «Алые паруса». Ее спросили, почему? Она задумчиво ответила: «Я сама долго не могла понять и с трудом догадалась – я не понимаю, с какого языка он переведен».

Вот и Самуил Маршак не раз говорил: «Непонятно, на какой язык переводит Грин». И потому не рекомендовал издавать его книги.

Что ж, на вкус, на цвет...

Вспомним и Андрея Платонова, который считал что «Алые паруса» уводят в мир эфемерного, обманчивого счастья и красивой выдумки: «...лодка с корабля взяла к себе одну Ассоль. Народ по-прежнему остался на берегу...»

Но можно возразить: это дело народа, где ему быть и куда ему плыть. Хочешь под «Алые паруса» Грина, а можно находиться и горьковском «На дне». Вольному – воля.

А что касается Ассоль, то вспомним Константина Паустовского, который отмечал, что «очень немногие писатели так чисто, бережно и взволнованно писали о любви к женщине, как это делал Грин».

Ассоль, Дези, Режи, Анни – эти живые поэтические образы воплощают в себе гриновский идеал «хорошей девушки».

«Хорошая девушка, – писал Грин, – неизбежно и безусловно добра... Она добра потому, что ее свежесть душевная и большой запас нравственной силы есть дар другим, источаемый беспрерывно и беспредметно... Она может быть красивой и некрасивой, хорошенькой или просто «недурненькой», но... вызвать в человеке только все лучшее, что у него есть».

Но вернемся к творчеству Грина. После смерти писателя его произведения печатались все реже, а в послевоенный период (1945 – 1956) не публиковались вовсе. «Проповедник космополитизма» был выброшен за борт. В «оттепель» состоялось возвращение Грина. В ноябрьском номере «Нового мира» за 1956 год появилась статья молодого критика Марка Щеглова «Корабли Александра Грина»: «Белой точкой на горизонте в исчезающей отдаленности моря появляется корабль, за ним еще один и еще... И наше сердце стремится лететь за ними, к тучам, полным зарева далеких и удивительных городов, к цветам и скалам таинственных стран воображения... Это корабли Александра Грина...»

Статья Марка Щеглова вернуло Грина русскому читателю. Вопреки расхожему патриотизму, что нам «не нужен берег турецкий, чужая земля не нужна», оказалось, что нам близка и дорога страна Гринландия.

Книги Грина появились и на Западе, где проницательные западные исследователи установили подлинную «русскость» Грина, что «его произведения глубоко русские, и он никому ничем не обязан». Более того, на Западе Грина поставили в ряд с такими именами, как Пруст и Кафка, назвав его модернистом. Польскому литературоведу Ежи Литвинову, в частности, очень понравились кружева психологических этюдов Грина и мистическое состояние душ гриновских героев.

После смерти к Александру Грину пришла литературная слава. Но, увы, не долгая. После исчезновения Советского Союза произошел общий обвал интересов к литературе вообще. Бывшие читатели и почитатели Достоевского, Толстого, Грина и прочих знаменитых имен заняты и озабочены только одним: выживанием. Не до кораблей и не до алых парусов. Хочется надеяться, что больное русское общество в конце концов выздоровеет, и книги снова начнут формировать духовный мир людей.

Ну, а теперь несколько штрихов из личной жизни Грина.

Две женщины Александра Грина

Есть такое выражение: рыбак рыбака видит издалека. А романтик романтика? Петербургская барышня, закончившая с золотой медалью гимназию, а затем Высшие женские курсы, физико-математическое отделение, Вера Абрамова неожиданно для родных и близких решила спасать заключенных революционеров (жертвенность тогда была в моде). Путь спасения был таков: найти «жениха» и объявить себя «невестой». Так, Верочка Абрамова нашла Александра Грина, заключенного в одиночную камеру Выборгской тюрьмы. «Жених» и «невеста» стали обмениваться письмами.

И вот встреча весною 1906 года в пересылочной тюрьме перед отправкой в Сибирь. «Это свидание с незнакомым человеком, на днях отправляющимся в далекую ссылку, было для меня обычным делом, – писала Вера Абрамова. – Я от него ничего не ожидала. Думала, что этим свиданием окончится наши отношения с Гриневским и другими «женихами». Однако оно кончилось совсем по-иному».

Грин неожиданно поцеловал руку миловидной барышне, и она растаяла. «До тех пор никто из мужчин, кроме отца и дяди, меня не целовал; поцелуй Гриневского был огромной дерзостью, но вместе с тем и ошеломляющей новостью, событием».

Н-да, такие были до революции барышни. Где они только ныне?!..

Вера Абрамова передала заключенному чайник, кружку и провизию, и стала ожидать весточек о нем. Пришло письмо с ошеломительными словами: «Я хочу, чтобы вы стали для меня всем: матерью, сестрой и женой».

А вслед за письмом на пороге ее дома появился ОН – бывший арестант, бывший ссыльный, человек, сбежавший из Сибири в Петербург. Он сбивчиво и горячо принялся объяснять Вере Абрамовой, почему он сбежал. «Слушая рассказ Александра Степановича, я думала: «Вот и определилась моя судьба: она связана с жизнью этого человека. Разве можно оставить его теперь без поддержки? Ведь из-за меня он сделался нелегальным».

У нелегала Грина был чужой паспорт на имя Алексея Мальгинова, но что это могло изменить в жизни двух влюбленных, а они стали влюбленными. Сначала они жили порознь и встречались тайно. А потом Верочка стала жить с Грином открыто, чем, естественно, привела в ужас отца, добропорядочного петербургского чиновника. Он отрекся от дочери. «Я стала действительно отрезанным ломтем, как он и предсказывал», – записывала Вера.

27 июля 1910 года полиция накрыла сбежавшего преступника. А как же Вера? Ведь она по существу не жена, – и тогда Грин в доме предварительного заключения пишет прошение с просьбой обвенчаться со своей избранницей. Разрешение было дано. А 31 октября того же года новоиспеченный муж отправился в арестантском вагоне к месту новой ссылки, в Архангельскую губернию. В соседнем же вагоне – вагоне первого класса – ехала уже в качестве законной супруги Вера Павловна.

Почти два года прожили супруги в ссылке, которая закончилась разрывом. «Грину нужна была очень сильная рука, а у меня такой руки не было», – объясняла Вера. Хотя можно объяснить и по-другому: у нее кончился запас романтизма и любви. Они расстались, и ее новым мужем стал геолог Казимир Калицкий. Грин все оставшиеся годы хранил портрет Веры Павловны в рамке из светло-серого багета.

О бывшей жене Грина у Корнея Чуковского есть запись в дневнике от 8 апреля 1925 года: «...очень пополнела – но осталась по-прежнему впечатлительна, как девочка. Она не солидна – почти, как я».

Вторая женщина Грина была иной, мужественной и отважной. «У меня было чувство, что только я с ним дышу всем существом своим, что больше ничего мне в жизни не надо, как только быть около него, заботиться о нем. Это была пристань сердца», – так писала Нина Короткова (ее первый муж погиб на фронте в Первую мировую войну, ее девичья фамилия – Миронова). Грин и Нина познакомились в феврале 1917 года в редакции газеты «Петербургское эхо». А когда Грину предоставили «небольшую, длинную, полутемную» комнату в Доме искусств, то они стали жить вместе.

8 марта 1921 года Грин и Нина поженились официально. Расписались Нина Николаевна и Александр Степанович в загсе, а потом пошли на Конногвардейский бульвар. Там стояла закрытая по случаю холодов церковь Благовещения. Взявшись за руки, они обошли храм трижды. Как бы освятили этим свой брак. И, действительно, он оказался крепким.

Нина стала Ассолью для Грина. Она спасла его от нищеты, алкоголизма и болезни, увезя из голодного Петрограда. «Город, – как писал Грин, – беден, как пустой бычий пузырь. Наш ежедневный рацион: триста граммов хлеба, горькие, как хина, огурцы с собственного огорода и зеленый лук».

Но трудности скрашивала любовь.

- Страшный мир

- свирепствует вокруг —

- Приходи, прекрасный, милый друг!

- Приходи! Я жду тебя давно...

- Было так уныло и темно.

- Но настала зимняя весна...

- Легкий стук... Пришла моя жена.

- Пять и шесть... и восемь

- лет пройдет —

- И такая же она войдет.

- И такой же точно буду я...

- Хороша, любимая жена!..

Это написано Грином 8 марта 1921 года, в день «свадьбы». А спустя 11 лет, 7 марта 1932-го, Грин писал жене:

- Я болен, лежу и пишу. А Она

- Подсматривать к двери приходит.

- Я болен, лежу – но любовь

- не больна, —

- Она карандаш этот водит.

Александр Грин умер 8 июля 1932 года. Нине Грин было всего лишь 38 лет. Она отдала всю свою жизнь памяти Грина, добилась постановления Совнаркома об открытии в 1941 году в Старом Крыму музея писателя. Но грянула война. Она оказалась на оккупированной немцами территории. Работала в местной газете и была после войны обвинена в пособничестве фашистам. И получила 10 лет лагерей. Нину Грин реабилитировали лишь в ноябре 1998 года.

Когда она вернулась, то с ужасом увидела: в доме Грина секретарь горкома партии устроил курятник (что Грин, главные – куры и яйца!). Нина Николаевна сделала невероятное: она добилась возвращения ей домика, разыскала все, что было связано с последними днями писателя. И в течение десяти лет была директором, экскурсоводом, хранителем, уборщицей – все в одном лице – первого в СССР Дома-музея Грина.

Нина Грин скончалась в Киеве 23 сентября 1970 года и, согласно завещанию, хотела быть похоронена с Грином. Однако власти отомстили ей: «Она фашистка, ей там не место!» Нину Грин похоронили в Старом Крыму, в конце кладбища. Но ее друзья выполнили заветную просьбу и перезахоронили Нину Грин рядом с Александром Грином. Всесильное КГБ, скрипев зубами, молчало. Спустя годы состоялась официальная церемония перезахоронения.

Такая вот, далеко не романтическая, история.

И опять вспомним Грина-стихотворца:

- ... А, кажется, легко

- В железные размеренные строки

- Вложить и гнев, и пафос тот высокий,

- Что душу поднимает высоко

- К любви и подвигу.

- Перо бессильно дремлет,

- А сердце голосу

- таинственному внемлет...

Нет, писать легко не получается. Не всем это дано. Не случайно однажды писатель Алексей Новиков-Прибой вздохнул по поводу Александра Грина:

«Большой человек! Заколдованный. Уступил бы мне хоть несколько слов, как бы я радовался! Я-то пишу, честное слово, как полотер. А у него вдохнешь одну строку – и задохнешься. Так хорошо!»

Действительно хорошо. И так хочется поплавать под алыми парусами...

ПОЭТ И РЫЦАРЬ НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

Николай Гумилев

3(15) апреля 1886 года родился блистательный поэт Серебряного века Николай Степанович Гумилев. Его расстреляли: в августе 1921-го или, как говорили тогда, пустили в расход. Мало того, что убили, еще и вычеркнули из русской литературы. И долгие десятилетия молодое поколение не знало такого поэта, как Гумилев, не читало ни про «Заблудившийся трамвай», ни про «Шестое чувство», ни про «Капитанов». Знали и восторгались только знатоки. Для миллионов – Маяковский, для единиц – Гумилев.

Перестройка перевернула в стране все вверх дном, в том числе и литературу, и выстроилась новая иерархия, в которой Гумилев занял одно из первых мест в «десятке». Один за другим стали выходить его сборники, а уж статей и газетных заметок низвергается настоящий водопад. В моем досье хранятся гумилевские публикации различных лет. Они только заголовки завораживают:

«Самый дорогой поэт», «Самый непрочитанный поэт», «Идею судьбы испытавший», «Предсказавший свою смерть», «Призрак в аксельбантах», «Капитан Серебряного века», «Я сам из пучины...», «Мы дети страшных лет России...», «Прекрасный образчик человека», «Наш русский рыцарь» и т.д. Не мог и я, поклонник поэта, остаться в стороне и очерк о нем в своей книге «Любовь и судьба» (1996) назвал «В «садах души» Николая Гумилева».

- Сады моей души всегда узорны,

- В них ветры так свежи и тиховейны...

Рассказывать его биографию, наверное, не имеет смысла: сегодня все почти известно: и что родился в Кронштадте, и что в гимназии преклонялся перед Иннокентием Анненским, и что учился во Франции, и что путешествовал по Африке, и что...ну и так далее. Как говорится, опустим детали. Сам Гумилев не раз декларировал, что «нужно самому творить жизнь». Он ее и творил. Творил, не будучи ни богатырем, ни красавцем: был немного косоглаз и шепеляв. Не закончил ни один университет, но в свой поэтический талант уверовал сразу. Возмужав, стал подлинным поэтом и воином.

- Хорошо с египетским сержантом

- По Тиргартену пройти,

- Золотой Георгий с бантом

- Будет биться на моей груди.... —

мечтал Гумилев, чтобы вместе с гвардейским полком вступить в Берлин и прогарцевать на коне по Фридрихштрассе. Однако парада не получилось. Получились суровые военные будни Первой мировой войны и два заслуженно полученных Георгиевских креста.

Из письма Лозинскому (15 января 1917): «Я живу по-прежнему: две недели воюю в окопах, две недели скучаю у коноводов...» И в тот же день Ларисе Рейснер: «...в первый же день приезда очутился в окопах, стрелял в немцев из пулемета, они стреляли в меня... Из окопов может писать только графоман: стульев нет, с потолка течет, на столе сидит несколько огромных крыс... И я целый день валялся в снегу, смотрел на звезды и, мысленно проводя между ними линии, рисовал себе Ваше лицо, смотрящее на меня с небес...»

Это Гумилев – воин. А еще он – бродяга и путешественник – по странам, континентам, и эпохам. «Поэт географии», как выразился о нем Юлий Айхенвальд. Гумилев прославлял в стихах скитальца морей Синдбада, скитальца любви Дон Жуана и скитальца вселенной Вечного Жида. Эти три имени могли бы войти в геральдику его поэзии. В пантеоне его богов мирно уживались и христианский Бог, и Будда, и Аллах, и боги черной Африки, и всевозможные причудливые духи. Гумилев верил в карму (судьбу) и сансару (перевоплощение) и тяготел к астральному мистицизму. Все это вместе взятое позволило Блоку и Максиму Горькому считать Гумилева иностранцем в русской литературе, он, по собственному признанию, «чужих небес любовник беспокойный». И вместе с тем Гумилев – поэт русский, продолжатель русской романтической традиции.

- Открытий лоб – как свод небесный,

- И кудри – облака над ним;

- Их, верно, с робостью прелестной

- Касался нежный серафим.

- И тут же, у подножья древа,

- Уста – как некий райский цвет,

- Из-за какого матерь Ева

- Благой нарушила завет.

- Все это кистью достохвальной

- Андрей Рублев мне начертал.

- И в этой жизни труд печальный

- Благославленьем божьим стал.

Это строки Гумилева об Андрее Рублеве. Интересный портрет самого Гумилева оставила в черновиках Лариса Рейснер: «Узкий и длинный череп (его можно видеть у Веласкеса на портретах Карлов и Филиппов Испанских), безжалостный лоб, неправильные пасмурные брови, глаза, – несимметричные с обворожительным пристальным взглядом...»

Многие называли Гумилева вечным «шестнадцатилетним гимназистом», очевидно, потому, что он никак не хотел бронзоветь, успокаиваться, постоянно искал приключения и новизну. Может быть, именно поэтому он любил работать с молодежью и создал несколько литературных мастерских, в которых учил молодых поэтов стихотворному ремеслу (одна из его учениц – Ирина Одоевцева). Гумилев поднял «новое поэтическое знамя» – акмеизм на смену символизму – абстрактному, скучному и холодному течению в литературе. Так получилось, что столкнулись две противоположности русской поэзии, символизм олицетворял Александр Блок, а акмеизм – Николай Гумилев. Каждый отстаивал свою позицию. Блок – сама стихия лиризма. Гумилев, напротив, был чужд лиризму. Он тяготел к чистой изобразительности, не случайно стихи Гумилева зрительно воспринимаются как полотна живописца. Его любимый прием – рассказать «историю» или описать нечто: жирафа, портовую таверну, Венецию, осенний день – что угодно...

- Я тело в кресло уроню,

- Я свет руками заслоню

- И буду плакать долго, долго,

- Припоминая вечера,

- Когда не мучало «вчера»

- И не томили цепи долга.

- И в море врезавшийся мыс,

- И одинокий кипарис,

- И благосклонного Гуссейна,

- И медленный его рассказ,

- В часы, когда не видит глаз

- Ни кипариса, ни бассейна...

Это начало стихотворения «Ослепительное» из книги «Чуждое небо» (1912). Но вся эта живописность и образность поэзии Гумилева носит в себе некий секретный шифр, для раскодирования которого нужен именно оккультный ключ. И, вообще, сущность гумилевского поэтического мировидения, как отмечают специалисты, это – религиозно-эзотермическая, апокалипсичеки-утопическая, гностически– оккультистская. Трепетное благоговение перед астральным миром, перед сверхмиром, поиск Бога и запредельного рая (поэма «Сон Адама», 1910 и притча «Блудный сын», 1912). Мотив бренности всего сущего – один из главных мотивов в поэтической музыке Гумилева.

- Все мы, святые и воры,

- Из алтаря и острога,

- Все мы – смешные актеры

- В театре Господа Бога.

Это первые строки стихотворения «Театр», а вот и концовка:

- Боль вознеслася горою,

- Хитрой раскинулась сетью,

- Всех, утомленных игрою,

- Хлещет кровавою плетью.

- Множатся пытки и казни...

- И возрастает тревога,

- Что, коль не кончится праздник

- В театре Господа Бога?!

Тема мужества и страданий, гибели и смерти – это гумилевские основные темы. И еще – любовь. У Николая Гумилева довольно длинный донжуанский список, но вот вопрос: что он искал в любви? Отнюдь не «чувственную вьюгу», если воспользоваться словами Есенина. Гумилев искал вечно ускользающий идеал. Сам он писал:

- Моя мечта надменна и проста:

- Схватить весло, поставить ногу в стремя,

- И обмануть медлительное время,

- Всегда лобзая новые уста.....

Уже в молодые годы у Гумилева было ощущение любви в неразрывной связи со смертью, ощущение жизни как сновидения, как иллюзии:

- Льется ли песня тишины

- Или бурно бьются струны струи,

- Жизнь и Смерть – ведь это сны.

- Это только поцелуи.

Первая настоящая любовь и первое любовное крушение – Анна Ахматова. Любовь получилась странной, брак еще более странным. Два поэта в одной берлоге? Конечно, они не ужились. «Муж и жена пишут стихи – это смешно, – говорил Гумилев Ахматовой, – у тебя столько талантов. Ты не могла бы заняться каким-нибудь другим видом искусства? Например, балетом...» Позднее Гумилев признал в Ахматовой поэта. Но было уже поздно.

- Ты совсем, ты совсем снеговая,

- Как ты странно и страшно бледна.

- Почему ты дрожишь, подавая

- Мне стакан золотого вина?

Свидетель отношений Гумилева и Ахматовой Сергей Маковский писал: «От Анны Андреевны он требовал поклонения себе и покорности, не допуская мысли, что она существо самостоятельное и равноправное. Любил ее, но не сумел понять. Она была мнительно-горда и умна, умнее его; не смешивала личной жизни с поэтическим бредом. При внешней хрупкости была сильна волей, здравым смыслом и трудолюбием. Коса нашла на камень...»

Вторая жена Гумилева – Анна Энгельгардт. Анна Вторая была полной противоположностью Анны Ахматовой. Мягкая и покорная. Среди других увлечений и романов Гумилева отметим Елизавету Дмитриеву (Черубину де Габриак), Татиану Адамович, Ларису Рейснер, «синюю звезду» из Парижа – Елену Дебюше («Сердце прыгает, как детский мячик...») и других. Последние увлечение – Нина Берберова и Ирина Одоевцева, но это уже было после революции.

Революцию Гумилев не то что не принял, а, скорее, не заметил. По словам Ходасевича, Гумилев проходил по залам Зубовского особняка, где в 1920 году был устроен бал Института истории искусств, и весь вид его говорил: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхал».

Вот и Одоевцева вспоминает: «Гумилев был мальчишкой в свои 36 лет. Тщеславный, отчаянно храбрый мальчишка, который хотел быть всегда и везде первым. Конечно, он никакой не политик, никакой не конспиратор, он был прежде всего поэтом».

Гумилев активно занимался творчеством. В 1920 году он написал свой знаменитый «Заблудившийся трамвай», в котором не мог разрешить противоречия бытия – «здесь» и «там», хотя и утверждал:

- Понял теперь я: наша свобода

- Только оттуда бьющий свет,

- Люди и тени стоят у входа

- В зоологический сад планет.

В 1921 году вышел один из лучших гумилевскмх сборников «Огненный столп» с налетом мистицизма и сюрреализма. Но это – поэзия, а в жизни Гумилев окружил себя творческой молодежью («щебечущий выводок филологичек», по выражению Андрея Белого) и организовал объединение «Цех поэтов». «Он делал из плохих поэтов неплохих. У него был пафос мастерства и уверенность в себе мастера» (Виктор Шкловский). Для молодых поэтов он был «великий Гум!»

Одоевцева вспоминает: «В нем было что-то театральное, даже что-то оккультное... Высокий, узкоплечий, в оленьей дохе с белым рисунком по подолу, колыхающейся вокруг его длинных худых ног. Ушастая оленья шапка и пестрый африканский портфель придавали ему еще более необыкновенный вид».

Николай Гумилев хотел донести до молодых стихотворцев «живое слово». У новой власти была другая задача: поиск врагов. Во враги попал и «филолог, беспартийный, бывший офицер» Николай Гумилев. Его начали травить с 1918 года. В ночь с 3 на 4 августа 1921-го арестовали. Завели «дело». На листе № 104 Петроградского губернского ЧК приписка без всякой подписи: «Приговорить к высшей мере наказания – расстрелу».

Из тюрьмы он писал записки жене: «Нe беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Вел себя мужественно. Его последними словами были: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь». И оправдалось его раннее пророчество: «...умру я не в постели, при нотариусе и враче».

Спустя год после гибели Гумилева Лев Троцкий отмечал в «Правде», что Гумилев и его сподвижники по поэзии – «не творцы жизни, не участники в созидании ее чувств и настроений, а запоздалые пенкосниматели, эпигоны чужой кровью созданных культур...» И впрямь, советской власти не были нужны ни Александр Блок, ни Николай Гумилев (оба ушли, из жизни в августе 1921 года). В идеологический и культурный интерьер новой России вписались лишь агитки Демьяна Бедного и партийные песнопения Владимира Маяковского. А Гумилев? Кому нужны были его вопросы и мечтания:

- Где я? Так томно и так тревожно

- Сердце мое стучит в ответ:

- Видишь вокзал, на котором можно

- В Индию духа купить билет.

Серебряный век кончился. Наступил век рабоче-крестъянский. «Индию духа» закрыли, и никаких билетов туда не продавали. И в этом смысле смерть Николая Гумилева выглядела закономерной.

Маленькое послесловие

Николай Гумилев оказался ненужным власти. Но он был не нужен и многим своим коллегам по перу. Ненужность по вертикали и по горизонтали. Настоящий талант всегда раздражает, утомляет, мешает, бесит, наконец. Не позволяет утверждению собственного «я». О, если бы только ограничивалось тем – «и каждый встречал/ другого надменной улыбкой» (Блок). А еще говорили гадости, а в советское время с удовольствием писали доносы.

Примечательно стихотворение далеко не крупного поэта Александра Тинякова, написанное им в конце июля 1921 года, когда Гумилев находился под арестом, но еще был жив:

- Едут навстречу мне гробики полные,

- В каждом – мертвец молодой.

- Сердцу от этого весело, радостно,

- Словно березке весной!..

- Может, – в тех гробиках гении разные,

- Может, – поэт Гумилев...

- Я же, презренный и всеми оплеванный,

- Жив и здоров!

Это стихотворение называется «Радость жизни». В январе 1922-го Александр Тиняков пишет другое – «Я гуляю!»:

- Все на месте, все за делом

- И торгует всяк собой:

- Проститутки статным телом,

- Я – талантом и душой!

- И покуда мы здоровы,

- Будем бойко торговать!

- А коль к нам ханжи суровы,

- Нам на это наплевать!

Эти строки можно смело назвать гимном нынешних олигархов и бизнесменов всех мастей и уровней.

Сам Тиняков, живший «в страхе рыдающих метелей,/ где скорбь цветет и дышит страх», умер в 1934 году. Но кто помнит Тинякова? Только знатоки поэзии. А Гумилева знают все, кто когда-нибудь прикоснулся к высокой литературе.

МАЯКОВСКИЙ КАК ТЕРМИНАТОР

Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс!

Владимир Маяковский

Владимир Маяковский

После слов Сталина «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» Владимир Маяковский перешел в разряд классиков. А раз классик, то сплошные фанфары: «Маяковский – весь наш, поэт нашей советской эпохи, поэт Октябрьский социалистической революции» (четырехтомник, 1936). Такой, сякой, разэтакий. Советская эпоха ушла, и кто теперь Маяковский? Маятник оценок качнулся в другую сторону, и в божественное тело классика вонзились острые критические стрелы. Вот и мне сегодня вместо славословия хочется пощипать Маяковского, попотрошить, а что у него внутри? А вдруг – полый? Или был начинен какой-то кибернетической схемой? Не человек, а Терминатор.

Маяковский застрелился в апреле 1930 года, а спустя 17 лет, в июле 1947-го родился Арнольд Шварцнеггер, знаменитый терминатор, который на экране воплотил великого разрушителя, робота Т-800, и делал то, что до него в поэзии и в жизни пытался делать Владимир Маяковский.

С ранних лет в Маяковском пылал пожар разрушения: разрушить, снести, разнести в клочья окружающее и утвердить себя, любимого. Но как выделиться среди коллег-поэтов? Сыграть «ноктюрн на флейте водосточных труб»? Могут не оценить и не заметить. А вот стать Наполеоном («Сегодня я – Наполеон! Я полководец и больше...») – это уже нечто значительное. Но на худой конец можно превратиться и в собаку («Я стал на четвереньки: и залаял: гав! гав! гав!»). Нет, собачкой – мелко. Тогда – «Эй! Человек, землю самое зови на вальс!» Не какой-нибудь вальс цветов, а вальс с Терминатором!..

Классик Серебряного века Владислав Ходасевич писал, разумеется, не в СССР, а на Западе, в парижской газете «Возрождение» (1927), в статье под названием «Декольтированная лошадь»: «Маяковский поэт рабочего класса». Вздор. Был и оставался поэтом подонков, бездельников, босяков просто и «босяков духовных»... И певцом погромщиков был он, когда водил орду хулиганов героическим приступом брать немецкие магазины. И остался им, когда после Октября писал знаменитый марш «Левой, левой!» Пафос: погрома и мордобоя – вот истинный пафос Маяковского. А на что обрушивается погром, ему было все равно...»

Терминатор по призванию. Но одно дело быть терминатором индивидуальным, от себя (и кого громить и уничтожать? Обывателей: «Нажрутся, а после, в ночной слепоте, вывалясь мясами в пухе и вате, сползутся друг на друге потеть, города содрогая скрипом кроватей...»). А совсем другое дело от лица власти, с мандатом, «с Лениным в башке, с наганом в руке», – самая что ни на есть терминаторская радость. Враги кругом. Раздолье!.. Все подлежит уничтожению: «жарь, жги, режь, круши!» (поэма «150 000 000»). «Через труп буржуазии коммунизма путь». Каждая строка Маяковского клокочет мстительной яростью, жаждой кровавого возмездия. «Хорошо в царя вогнать обойму...» И не только в Николая II, но и всех приверженцев монархии поэт предлагал поставить к стенке, расстрелять, облить серной кислотой и сбросить в глубокую шахту – цитирую без всякой «лесенки», —

- Прельщают многих короны лучи.

- Пожалте, дворяне и шляхта,

- Корону можно у нас получить,

- но только вместе с шахтой.

Умерла в эмиграции «государыня Мария Федоровна», и надо же – «Париж печалью ранен», – а вот Маяковский не ранен, он весел и здоров (он же терминатор!). Он бодро предлагает и другим коронованным особам отправиться на тот свет – «Королевы и королихи, становитесь в очередь». Не жалеет поэт и других женщин:

- О панталоны венских кокоток

- Вытрем наши штыки!

Никакой жалости. Никаких разглагольствований. «Тише, оратор, Ваше слово, товарищ маузер». Терминаторская страсть разрастается и уже не может остановиться:

- Белогвардейца

- найдете – и к стенке,

- а Рафаэля забыли?

- Забыли Растрелли?..

Оторопь берет от такой кровожадности. В поэме «Хорошо!» Маяковский лихо расправляется со всеми врагами советской власти – Керенским, Милюковым, Гучковым, Родзянко и другими. Достается и мадам Кусковой: «Чего девушка сохнет и вянет?..» Девушке Екатерине Дмитриевне в 1917 году было 48 лет. В отличие от Маяковского, она успела сделать много полезных дел, объединяя радикальную и либеральную интеллигенцию в борьбе против царизма, а позднее «мадам Кускова» была одним из организаторов Комитета помощи голодающим и спасла тысячи людей от голода. А что конкретно сделал для помощи людям Маяковский? Писал услужливые стихи для новой власти? И как отметил Иван Алексеевич Бунин: «...думаю, что Маяковский останется в истории литературы большевистских лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства по части литературного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь...»

В Гражданскую войну Маяковский звонко отвешивал поэтические оплеухи всем белым: «В Грандотеле семгу жрет Врангель краснорожий...» И Колчаку, и Юденичу – всем досталось на орехи. Бил наотмашь поэт и западных лидеров – Ллойд-Джорджа, Вильсона, Мильерана, Пилсудского... А когда Гражданская война кончилась, он откровенно растерялся и заскучал. И даже стал жаловаться своему кумиру Ленину (цитата опять же без лесенки):

- Устаешь отбиваться и огрызаться,

- Многие без вас отбились от рук.

- Очень много разных мерзавцев

- ходят гордо по нашей земле и вокруг.

- Нету им ни числа, ни клички,

- целая лента типов тянется.

- Кулаки и волокотчики,

- подхалимы, сектанты и пьяницы, —

- ходят, гордо выпятив груди,

- и в ручках сплошь и в значках нагрудных.

- Мы их всех, конечно, скрутим,

- но всех скрутить ужасно трудно...

Вот беда в чем: всех трудно!.. Нет официально войны и нельзя махать саблей. Штык в углу. И отдыхает «товарищ маузер». Вот такая напасть... Георгий Шенгели отмечал: «Люмпен-мещанин Маяковский был революционен до революций. После революционного переворота он стал просто не-революционен. И скучен».

С кем бороться? На кого наезжать? Под руку попался великий Федор Иванович Шаляпин, тот сделал что-то не так в эмиграции, и уже Маяковский требует «с барина белого сорвите, наркомпросцы, народного артиста красный венок!». Маяковского раздражало то, что «живет Шаляпин, раздушенными аплодисментами оляпан» и поэтому —

- Вернись теперь такой артист

- назад на русские рублики,

- я первый крикну: – обратно катись,

- народный артист Республики!

Круто! Ничего не скажешь. Раздражает даже не уехавший другой мастер оперы – Собинов, который, по мнению поэта, не поет, a «слюнявит». А уж как достается собратьям по перу! И особенно критикам не дают работать спокойно! «Бездарнейшая погонь, раздувая темь пиджачных парусов». Маяковского ничего не радует:

- Кругом тонула Россия Блока...

- «Незнакомки», «дымки севера»

- шли на дно, как идут обломки

- и жестянки консервов...

Почтение, поклонение, уважение – все это не для Маяковского.

- А почему не атакован Пушкин?

- А прочие генералы классики? —

восклицал поэт с негодованием в 1918 году. Одно из его ранних стихотворений красноречиво называется «Надоело».

- Не высидел дома.

- Анненский, Тютчев, Фет...

Что поэзия, что проза – «словесный курорт. Покоем несет от страниц зачитанных». Ну, а он-то, Маяковский, мятежный и ураганный, конечно, жаждет бури.

- Сбежал Северянин, сбежал Бальмонт

- и прочие фабриканты патоки.

Нина Берберова вспоминала, как в октябре 1922 года в Берлине Маяковский говорил, что Горький – труп, он сыграл свою роль и больше литературе не нужен. Позднее обратился к Алексею Максимовичу со словами: «Очень жалко мне, товарищ Горький, что не видно Вас на стройках наших дней». Но и тех, кто творил на стройках, Маяковский тоже не жаловал. В числе критикуемых Маяковским попали Жаров, Малашкин, Катаев, Никулин, Всеволод Иванов, Орешин и многие другие.

- Кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки,

- кто их, к черту, разберет...

Все эти поэты для Маяковского – «лирические кастраты» и «банда поэтических рвачей и выжиг», как он определил в поэме «Во весь голос».

- Ну, а что вот Безыменский?!

- Так... ничего... морковный кофе.

И старые счеты с Сергеем Есениным: сколько раз они пикировались друг с другом. Есенин считал, что Маяковский сочиняет в основном «агитезы», а Маяковский называл стихи Есенина «кобылезами». И в стихотворении «Юбилейное» вообще припечатал Сергея Есенина:

- Ну Есенин, мужиковствующих свора.

- Смех! Коровою в перчатках лаечных.

- Раз послушаешь... но это ведь из хора!

- Балалаечник!

Ну, а кто мил? «Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя». А вообще под стать Маяковскому, как он сам считал, мог быть только один поэт: – Пушкин. «После смерти нам стоять почти что рядом: вы на Пе, а я на эМ». Не откажешь в претензии Владимира Владимировича на величие. «У меня, да и у вас, в запасе вечность. Что нам стоит потерять часок – другой?!» Пушкин не дал согласия. Он монументально молчал, но на это Маяковский не обратил внимание, главное, говорил он...

Искритиковав современников, Маяковский обратился с «Посланием пролетарским поэтам», мол, прекратим борьбу за «венки лавровые» —

- И давайте без завистей

- и без фамилий класть

- в коммунову стройку слова-кирпичи.

Главное, кирпичи – пропагандистские, хвалебные, верноподданнические, и желание взахлеб – «с чугуном чтоб и выделкой стали/ о работе стихов от Политбюро делал доклады Сталин...»

Пожалуй, как никто другой, Маяковский умел выдавать «нужное стихачество». Надо бороться с чиновничеством – он боролся. Надо славить коммуну – он славил. Требуется хаить Америку – он хаил. Ругать Париж «и разных прочих шведов», – пожалуйста. Восхвалять советский паспорт – с большим удовольствием: «Я достаю из широких штанин...»

Владимир Владимирович очень старался. И тщательно готовил выставку «Двадцать лет работы Маяковского». Поэт хотел отчитаться перед властью и народом за проделанную работу. Ему очень хотелось услышать отзывы и, разумеется, гром аплодисментов. Были разосланы билеты: руководителям страны – Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, ответственным работникам Совнаркома, ВЦСПС, Наркомпроса, ЦК ВЛКСМ, ОГПУ, представителям Главискусства, Главреперткома (были такие органы), писательским организациям и персонально коллегам по перу: Фадееву, Юрию Олеше, Леонову, Сельвинскому, Гладкову, Безыменскому, Светлову, Ляшко, Всеволоду Иванову, Эрдману и многим другим.

Выставка открылась 1 февраля 1930 года. Почти никто из приглашенных не пришел – ни члены ЦК и правительства, ни маститые писатели. Это было похоже на бойкот. А через 72 дня прозвучал роковой выстрел. Терминатор самоуничтожился. Случайно – не случайно? Маяковский еще в 1915 году писал:

- Всё чаще думаю —

- не поставить ли лучше

- точку пулю в своем конце...

И поставил.

А дальше уже без Маяковского пошла зачистка литературного поля. Временно ссылали или окончательно ликвидировали Осипа Мандельштама, Павла Васильева, Бориса Корнилова, Ярослава Смелякова, Ольгу Берггольц, Николая Клюева, Сергея Клычкова, Бенедикта Лившица и многих других поэтов. Уже посмертно Маяковский оказался единственным классиком – его не с кем было сравнивать, он возвышался, как баобаб в саванне. И вокруг этого священного баобаба водили хороводы маяковеды.

Но далеко не всем был люб Владимир Владимирович. И как поэт, и как человек. Многие современники отмечали, что Маяковский был часто мелок, жалок, злобно завистлив, обидчив. Много актерствовал, изображал из себя всепознавшего Мефистофеля. Представлялся победителем, эдаким терминатором-триумфатором. А на самом деле был иным, слабым и неуверенным. В Париже жена Оренбурга переводила его через улицу: он боялся попасть под машину. Хорош Терминатор!.. При бешеном темпераменте и неистовом воображении (Терминатор-Казанова!) Маяковский как мужчина был ущербен («и так я калека в любовном томлении...»). Короче, если снять хрестоматийный глянец, то под бодрыми румянами оказываются бледность и хилость. Недаром друг Роман Якобсон сказал про него: «Этот человек был абсолютно не приспособлен для жизни...» Как говорится, вот тебе на!..

Лидия Чуковская рассказывала, как Ахматову много раз просили написать о Маяковском, а «она не хочет».

«В последний раз я видела Маяковского так, – вспоминала. Анна Андреевна в разговоре с Чуковской. – Это было в 24-м году. Мы с Николаем Николаевичем шли по Фонтанке. И подумала: сейчас мы встретим Маяковского. И только что приблизились к Невскому, из-за угла – Маяковский! Поздоровался: «А я только что подумал: «Сейчас встречу Ахматову». Я не сказала, что подумала то же. Мы постояли минуту. Маяковский язвил: «Я говорю Асееву – какой же ты футурист, если Ахматовой стихи сочиняешь»...»

Единственная встреча? «Были и другие», – сказала Анна Андреевна. Но рассказывать о них не стала.

Ахматова и Маяковский – что может быть разнее?..

А Маяковский и Пастернак? Об этой паре можно написать целую книгу. «Я весь мир заставил плакать /Над красой земли моей», – воскликнул Пастернак в стихотворении «Нобелевская премия». А Маяковский заставил мир вздрогнуть. Своим «Левым маршем» и «товарищем маузером».

Любопытно вспомнить слова Юрия Живаго из романа «Доктор Живаго»: «Маяковский всегда мне нравился. Это какое-то продолжение Достоевского. Или вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бушующих персонажей, вроде Ипполита Раскольникова или героя «Подростка». Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано, это раз навсегда, непримиримо и прямолинейно! А главное, с каким смелым размахом шкваркнуто это все в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!»

Какой замечательный глагол «шкваркнуто»! Не брошено, а шкваркнуто. Терминатор. Но не механический, а лирический. И загубленный в Терминаторе прекрасный лирический поэт.

ПОЭТ-МСТИТЕЛЬ

Леонид Канегисер

Выбор героев в книгу не так-то прост. Взвешиваешь на весах, кто лучше подходит к данной теме «Художник и власть». Кто взошел на эшафот? Кто подвергался страху перед ним, кто натерпелся от цензуры и зубодробительной критики коллег, кому какая выпала «планида»? Нет, скажем точнее, кто какую сам выбрал себе судьбу. И, пожалуй, только один человек из писательской плеяды (не считая декабристов) поднял руку на власть. Не побоялся отдать свою жизнь во имя свободы и России.

Это – Леонид Каннегисер. О нем не так много известно, и немудрено: стрелял в саму власть: 30 августа 1918 года 22-летний поэт Леонид Каннегисер убил председателя Петроградского ЧК Моисея Урицкого. В советской истории Каннегисер как бы не существовал вовсе, в биографии Урицкого сказано кратко и безымянно: «злодейски убит эсером». И точка. Тишина: кто? зачем? почему?.. и все без ответа.

В 1928 году в Париже в эмигрантском издательстве вышел небольшой сборник «Леонид Каннегисер». В него вошли статьи о молодом поэте и его стихи. В годы гласности отрывки из этого сборника перепечатывались в отдельных изданиях, в частности в журнале «Наше наследие». Короткий всплеск внимания и снова историческое затишье. Фигура поэта-мстителя вновь оказалась на задворках исторической памяти.

Попробуем рассказать о забытом поэте. Леонид Иокимович Каннегисер родился 15 (27) марта 1896 года. Отец видный инженер, надворный советник, директор ряда судостроительных и металлургических заводов. Богатый человек. В семье росло трое детей: два мальчика, Сергей и Лева (домашнее имя Леонида), и девочка, называвшая себя на французский манер Лулу. Летнее время семья проводила на даче, под Одессой. Зимой жили в Петербурге, в особняке, где собирались молодые поэты: Михаил Кузмин, Борис Савинков, Осип Мандельштам... Стихи, музыка, политические споры...

Споры в основном вел патриарх революционного движения Герман Лопатин, который стал своеобразным духовным гуру молодого Каннегисера.

Леонид окончил петербургскую гимназию Гуревича и поступил на экономическое отделение Политехнического института. Параллельно вращался в кругу поэтов-акмеистов.

В мемуарах Георгия Иванова «Петербургские зимы» написано про Леонида Каннегисера:

«В 1914 году, летом, по Италии путешествовал молодой человек. Он только что кончил гимназию – это было его первое самостоятельное путешествие. Ему было семнадцать лет, он был очень красив – черноглазый, стройный, высокий, – свободен от всяких забот, вполне обеспечен денежно. Всё у него было – молодость, Италия, в которую он был влюблен с детства, деньги, которые можно тратить, не считая, время, которым можно распоряжаться, как угодно... Женщины в него наперебой влюбляются, каждый день в пансион, где он живет, присылаются цветы или раздушенные записки, адресованные «красивому русскому синьору». Молодость, Италия, свобода – вся жизнь впереди, все ему улыбается... Рай, не правда ли? Он согласен – рай. Но...

- Но отчего мне так больно

- В моем счастливейшем раю? —

спрашивает он, сам недоумевая: «Зачем же груз необъяснимый,/ На сердце дрогнувшем моем?» В Италии, в своей белой комнате в розах – ведет дневник. И в каждой строке этого дневника: Зачем? Отчего?..» И далее Георгий Иванов отмечает, что «детские стихи Леонида Каннегисера странно перекликаются с детскими стихами Лермонтова. Помните:

- Я рано начал, кончу ране,

- Мой ум немного совершит.

- В моей груди, как в океане,

- Надежд разбитых груз лежит.

И странно перекликаются образы, которые они вызывают: Лермонтов «с свинцом в груди», покрытый шинелью, под проливным дождем. Каннегисер с пулей в затылке, в подвале ЧеКа. Два «дрогнувших сердца» – нашедших, наконец, покой...»

Говоря о времени, Георгий Иванов пишет в «Петербургских зимах»: «Вернисажи, маскарады, эстетические чаи разных артистических дам, этот ночной подвал («Бродячая собака». – Ю.Б.), где мы встретились, куда каждую полночь собираются скучать до утра разные изящные бездельники, на стенках которого рукой их излюбленного поэта, наряженного, надушенного, накрашенного Кузмина, выведено:

- Здесь цепи многие развязаны,

- Все сохранит подземный зал,

- И те слова, что ночью сказаны,

- Другой бы утром не сказал.

На маскарадах, вернисажах, пятичасовых чаях и полнощных сборищах все те же лица, те же разговоры... Общественность? Скука. Политика? Пошлость. Работа? Божье наказание, от которого «мы», к счастью, избавлены. Богатые – тем, что у них есть деньги, бедные – тем, что можно попрошайничать у богатых.

Маскарады, вернисажи, пятичасовые чаи, ночные сборища. Мир уайльдовских острот, зеркальных проборов, мир, в котором меняется только узор галстуков.

Кончится это страшно. Но о конце никто не думает...»

Вот в таком мире, в такой обстановке прошла молодость Леонида. Георгий Адамович тоже оставил его портрет:

«Он был тогда совсем еще мальчиком, хотя ничего мальчишеского в нем заметно не было. Он рано развился, держался, как взрослый, слегка только грустнее, чем обыкновенно бывают взрослые, и с ним обо всем можно было говорить. Он с увлечением писал стихи...

Леонид был одним из самых петербургских петербуржцев, каких я знал. Но весь он будто двоился. Он тяготился своей беспечностью и скучал – не совсем так, как большинство его сверстников. Его томила та полу-жизнь, которою он жил... Было в душе его постоянное желание какого-то полета. Было настоящее искание подвига, – какой бы то ни было ценой. Думаю, что в годы нашей дружбы эти стремления были бессознательные. Потом они прояснились и, сделавшись острее и настойчивее, привели к катастрофе...»

Ну, а до катастрофы – беззаботный журфикс:

- В гостиной на чопорном кресле

- Расплачусь, как мальчик, сейчас, —

- Под лифом парижского дома

- Русалочье сердце у вас.

- В глазах – огонек золотистый,

- Насмешливо подняли бровь...

- Но ваши – холодные губы,

- И с вами опасна любовь.

- Скорее из дома, где дамой

- В кругу говорливых гостей

- Русалка доверчиво губит

- По старой привычке своей.

- Уже я чрезмерно рассеян,

- Уже я невесел и нем...

- Нет, – лучше я чая не выпью

- И желтого кекса не съем.

Грациозно. Иронично. Насмешливо. Одному из своих знакомых Каннегисер написал посвящение, но не о себе ли самом?

- Порою грезящий незримым идеалом,

- Порой мечтающий о чем-то небывалом,

- Порой язвительный, порою очень нежный,

- Всегда утонченный, всегда слегка небрежный, —

- Проходишь Ты свой путь, Хандры и Муз дитя,

- Комически молясь, трагически шутя...

- А в общем – для друзей готов в любой момент

- Искусный каламбур и тонкий комплимент.

В возрасте 16 лет Леонид Каннегисер записал в дневнике свое жизненное кредо: «Я не ставлю себе целей внешних. Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте – я не связываю с этими положениями определенных душевных состояний, – но единая моя цель – вывести душу мою к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь – не знаю...»

И вот революция – «дивное просветление», «неизъяснимая сладость» – так казалось молодому петербургскому поэту, – и разве только одному ему?! Многим хотелось новизны, очищения воздуха, грома и молний, новых сказочных горизонтов. 8 марта 1917 года Игорь Северянин в полнейшем восторге пишет стихотворение «Моему народу»:

- Народ оцарен! царь низложен!

- Свободно слово и печать!

- Язык остер, как меч без ножен!

- Жизнь новую пора начать!

- Себя царями осознали

- Еще недавние рабы:

- Разбили вздорные скрижали.

- Веленьем солнечной судьбы!..

Восторг без меры: «Долой эпоха Николая!/ Да здравствует иная явь!..» В этом радостном вихре кружится и Леонид Каннегисер. В начале Февральской революции он вступает в милицию временного правительства вместе с братом Сергеем (вскоре Сергей кончает жизнь самоубийством). В июне 1917-го Леонид зачислен добровольцем в михайловское артиллерийское училище, вступает в партию юнкеров-социалистов и пишет стихотворение «Смотр», звучащее как гимн:

- На солнце сверкая штыками, —

- Пехота. За ней в глубине, —

- Донцы-казаки. Пред полками —

- Керенский на белом коне.

- Он поднял усталые веки,

- Он речь говорит. Тишина.

- О, голос – запомнит на веки:

- Россия. Свобода. Война.

- Сердца – из огня и железа,

- А дух – зеленеющий дуб,

- И песня-орел, Марсельеза,

- Летит из серебряных труб.

- На битву! – и бесы отпрянут,

- И сквозь потемневшую твердь

- Архангелы с завистью глянут

- На нашу веселую смерть.

- И если, шатаясь от боли,

- К тебе припаду я, о, мать! —

- И буду в покинутом поле

- С простреленной грудью лежать,

- Тогда у блаженного входа,

- В предсмертном и радостном сне,

- Я вспомню – Россия. Свобода.

- Керенский на белом коне.

Под стихотворением подпись: 27 июня 1917 г. Павловск. И совсем, наверное, не странно, что одни и те же слова приходили на ум и пронзали сердца разных поэтов. В том же июне Осип Мандельштам писал: «...сладко повторять: «Россия, Лета, Лорелея». Летом 1917 года напишет и другие строки:

- О, кровь семнадцатого года,

- Еще, еще бежит она:

- Ведь и веселая свобода

- Должна же быть защищена.

- Умрем – исполним назначенье,

- Но в сладость претворим сперва

- Себялюбивое мученье,

- Тоску и жалкие слова.

- Пойдем, не думая о многом,

- Мы только выйдем из тюрьмы,

- А смерть пусть ждет нас за порогом,

- Умрем – бессмертны станем мы...

Вот оно, долгожданное «просветление» и вот захватывающий дух «полет» – и Каннегисер с марта 1918 года участвует в противобольшевистских конспиративных организациях; цель одна: освободить Россию от красных, от «комиссаров в пыльных шлемах», к которым у Каннегисера была классовая ненависть аристократа и поэта к черни и плебсу. Леонид Каннегисер, который в мирной петербургской жизни пытался походить на героев Уайльда, на рисунки утонченно-изломанного Бердслея, не мог не ненавидеть солдат и матросиков, ведомых большевиками, разоряющих церкви и открыто грабящих богатых, заливающих кровью страну. Его породистая утонченность бушевала в груди.

Что такое и кто такой вообще поэт? «Прежде всего, существо с удвоенной, удесятеренной чувствительностью», – давал ответ Георгий Иванов. И эта чувствительность, это эмоциональное перенапряжение толкнуло Леонида Каннегисера на крайний поступок. 30 августа 1918 года он подъехал на велосипеде к зданию Министерства иностранных дел, расположенному во дворце Карла Росси на Морской, в холле дождался появления главы петроградского ЧК, грозного Моисея Урицкого, и одним выстрелом наповал сразил одного из подручных Ленина. Далее на том же велосипеде пытался уехать, но был схвачен и отправлен в тюрьму в Кронштадте.

4 января 1919 года в «Петроградской правде» появилась информация: «При допросе Леонид Каннегисер заявил, что убил Урицкого не по постановлению партии или какой-либо организации, а по собственному побуждению, желая отомстить за аресты офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга, с которым он был знаком около 10 лет». Расстрел самого же Каннегисера состоялся ранее, о нем было объявлено в сообщении ЧК 18 октября 1918 года. Судьба отпустила ему всего двадцать два с половиной года жизни.

Поэтесса и салонная петербургская дама Паллада Богданова-Бельская позднее писала: «Я считаю, что он был романтично настроенный юноша, способный на сильные и благородные порывы и кто знает – когда он шел на это дело, не мелькнула ли у него мысль, что убийство Урицкого – столь же полезный и необходимый поступок, как убийство Марата».

Но Россия не Франция. Там во время Французской революции казнили за убийство Марата только Шарлотту Корде, а в России ответили на белый террор красным террором. 6 сентября 1918 года было опубликовано сообщение о расстреле «в ответ на белый террор» 512 человек и одновременно начата публикация списков заложников (общей численностью 476 человек), продолжавшаяся в последующие дни. Одним из расстрелянных тогда стал великий князь Николай Романов, младший брат Александра II, внук Николая I.

Арестовали отца Каннегисера, мать и сестру Лулу. Потом выпустили, но все равно: блистательная династия сошла на нет.

А что изменилось после убийства Урицкого? Вместо одного сатрапа и палача Урицкого ЧК возглавил другой – Бокий. Репрессии и расстрелы умножились. Красное колесо убийств и насилия продолжало безжалостно вертеться...

- Туман под крышу вокзала

- Валил, как дым из трубы,

- И в нем толпою продрогшей

- Стояли твои рабы.

- И там в суете печальной

- Не помнить никто не мог,

- Что скоро звонарь вокзальный

- Последний подаст звонок...

- (5 марта 1916)

Лев Никулин вспоминал, как он в последний раз встретил Леонида Каннегисера в апреле 18-го: «Была весенняя грязь... Леонид Акимович в длинной кавалерийской шинели, без офицерских погон, изможденный, бледный, мало напоминал изнеженного, немного томного юношу из петроградского подвала...»

И далее Никулин сделал вывод: «Странные, хаотические дни...

Мечтатель, эстет и поэт прибегает к браунингу, другие мечтатели идут в услужение к его палачам...»

Долго потом муссировался вопрос: «Кто Леонид Каннегисер – безумец или герой?» Пусть каждый решает сам.

Еще одно дополнение: дружба Леонида Каннегисера с Сергеем Есениным. Летом 1915 года юный Леонид гостил у Есенина в Константиново, затем они обменивались письмами друг к другу.

Марина Цветаева начала писать воспоминания «Нездешний вечер» в 1921 году, а закончила их в 1936-м. И в них она говорит о своих отношениях с братьями Каннегисер – Сережей и Леней, правда, почему-то опускает их фамилию – просто Сережа и просто Леня. Ей был ближе Сережа, а «Леня для меня слишком хрупок, нежен... цветок. Что можно сделать такими руками?..»

И об одном январском вечере 1916 года:

«...Завтра Ахматова теряла всех. Гумилев – жизнь.

Но сегодня вечер был наш!

Пир во время чумы? Да. Но те пировали – вином и розами, мы же – бесплотно, чудесно, как чистые духи – уже призраки Аида – словами: звуком слов и живой кровью чувств...

...И – все заплатили. Сережа и Леня – жизнью. Гумилев – жизнью, Есенин – жизнью, Кузмин, Ахматова, я – пожизненным заключением в самих себе, в этой крепости – вернее Петропавловской...»

И закончим строками Леонида Каннегисера из стихотворения «Казнь», посвященного Марии Антуанетте:

- Оцепенев, толпа стояла

- В молчаньи, в ужасе – и вот

- Она, не глядя на народ,

- До эшафота дошагала,

- Неслышной поступью взошла,

- Стройней увенчанного древа,

- И руки к небу – королева,

- Как пальма – ветви, подняла.

РОМАН БЕЗ РОМАНА

Переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака

Две гордости русской поэзии – Марина Цветаева и Борис Пастернак в течение 15 лет (1922 – 1936) активно переписывались друг с другом. Что это было? Творческая близость в «струнном ремесле»? Тяга поэта к поэту? Всполохи страсти? Изменчивая любовь? А может быть, горячечная фантазия, возникшая в голове и незаметно перешедшая в сердце? Заочные, заоблачные, фантазийные отношения – мираж любви? Но какой мираж! У Цветаевой было много мужчин и увлечений, но только Пастернак, по признанию мужа Цветаевой Сергея Эфрона, смог «растопить печь». Пастернак налетел, как ураган, и цветаевский огонь запылал ярко и жарко. «и оба уносились в эмпиреи» (Пастернак). «Где бы ты ни был – тебя настигну,/ Выстрадаю – и верну назад!...» (Цветаева). Марина хотела быть не просто любимой женщиной Пастернака, а его Сивиллой, Ариадной, Эвридикой, Федрой, Психеей (две мраморные статуи, Эрот и Психея, стоящие на века). Но письма – это одно, а жизнь – совсем другое. Любовно-поэтический роман не состоялся. Жизнь внесла в него свои трагические коррективы. Но обо всем по порядку.

Марина Цветаева

Борис Пастернак

Первые встречи

В Москве Цветаева и Пастернак встречались несколько раз, накоротке разговаривали, но остались равнодушными друг к другу: мало ли знакомых на свете!.. Они могли и уже хотели встретиться в Берлине (два поэта-эмигранта), но по разным причинам встреча не произошла. Пастернак вернулся на родину, в Москву, а Цветаева жила вначале в Берлине, потом перебралась в Чехию, обосновалась под Прагой (город был не по карману) – Мокропсы, Вшеноры и другие местечки. Оба несвободны – Цветаева замужем за Сергеем Эфроном, Пастернак женат на Евгении Лурье. И вот обмен письмами. Цветаева покорена книгой Пастернака «Сестра моя – жизнь», Пастернак в восторге от сборника Цветаевой «Версты».