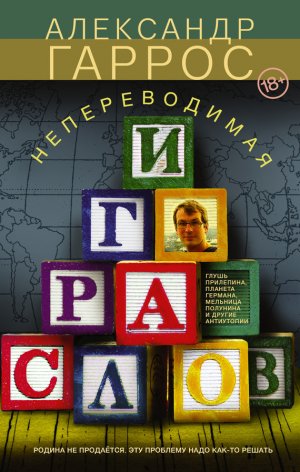

Непереводимая игра слов Гаррос Александр

Что Герман до последнего (а значит – долго, очень долго, отсюда и всякий раз растущие, ни в какие ворота не лезущие сроки родов очередного его фильма) пытается сделать пространство экрана равновеликим пространству жизни, превратить мимолетное отражение мира – в сам мир, наполнив его бесконечным множеством предметов и сущностей. Просто предметов и просто сущностей, а не метафор и не символов. В живой жизни ведь нету ни символов, ни метафор. Только бесконечное множество простых вещей – но находящихся друг с другом в бесконечно сложной взаимосвязи.

Вытащить, вытянуть на экран всю эту цепь бесконечностей, думаю я, потягаться с Творцом на его поле: какая благородная и какая безнадежная задача. С неизбежным поражением, записанным в конце учебника.

Но ведь бывают поражения, которые важнее иной победы. Или, может быть, важнее всякой победы. Может быть, только великие поражения по-настоящему и важны.

И вот тут между благородным доном, прогрессором Руматой Эсторским, и благородным доном, кинорежиссером Алексеем Германом, нету, мне кажется, особенной разницы. Им найдется о чем помолчать вдвоем, сойдись они посреди бескрайнего, безлюдного поля. В неотменимой для каждого, будь он прогрессор, книгочей или простолюдин, пустыне человеческого одиночества. На неверном, непрочным камуфляжем накрывшем всю нашу грязь, кровь и боль, белом, слишком белом снегу.

Напоследок, уже собираясь уезжать, я спрашиваю его:

– Алексей Юрьевич, вы-то сами как думаете: когда Румата убивает, когда нарушает все свои принципы, инструкции и заветы – это неверный выбор, окончательное поражение? Или все-таки единственно возможный и оттого правильный поступок? Потому что иногда приходится перестать быть богом, чтобы остаться человеком? А?

– Румата, – говорит режиссер Герман после паузы медленно, как-то неохотно и словно бы не про то, – когда убивают эту его дурочку Ари… и он берет в руки мечи и тоже идет убивать… он ведь просит: Господи, если Ты есть, останови меня.

Медлит еще немного. И тихо, почти шепотом добавляет:

– Но его никто не останавливает.

Баталист

Утопия Александра Роднянского: малой кровью, на любой земле (2012)

Александр Роднянский – советский документалист, украинский телемагнат, реформатор канала «СТС», соавтор «9 роты» и «Обитаемого острова» – в последние годы резко расширил свое присутствие на территории мирового кинематографа: он продюсирует новые фильмы Звягинцева и Роберта Родригеса, скупает дистрибьюторские сети в Европе и вкладывается в авторские проекты в Америке, а под Питером снимает с Федором Бондарчуком фронтовой боевик «Сталинград» с вызывающим оторопь бюджетом. Александр Гаррос отправился в поселок Саперный, чтобы понять, сможет ли Роднянский переломить судьбу современного русского кино.

– Кто-нибудь уберет наконец этот красный флаг? – говорит Роднянский. – Какого черта они вообще его там воткнули? Не могут себе представить Сталинград без красного флага?!

Александр Ефимович Роднянский, пятидесятилетний кинематографист в четвертом поколении, советский документалист, международный киноделец, продюсер приблизительно половины главных русских блокбастеров последних лет, акула теле- и вообще медиабизнеса, владелец фестиваля «Кинотавр», двукратный оскаровский номинант (не сам, конечно, номинировался – но спродюсированные им картины), член жюри «Берлинале», лауреат всяческих премий и т. д. и т. п., стоит в белой рубашке с закатанными рукавами, широко и крепко расставив ноги, на краю траншеи. За спиной у Роднянского уткнулся носом в землю фашистский самолет, кажется, «хейнкель», а может, «юнкерс» или «дорнье», поди теперь разбери: крылья подрезаны в падении по самые моторные гондолы, фонарь пробит; впрочем, судя по эмблеме – красный грифон, – должен быть «хейнкель 111», эскадра люфтваффе «Гриф», она в Сталинграде вроде и впрямь воевала. Возле правого ботинка Роднянского валяется в пыли (пыль тут вездесуща) пожелтевшая страничка из натурального довоенного пособия по гражданской обороне с картинкой, на которой один схематичный физкультурник делает другому искусственное дыхание рот в рот. На носу у Роднянского задымленные очки, и сквозь них он с непатриотичным скепсисом смотрит на красное знамя, киногенично бьющееся над крышей раздолбанного, с вывороченным нутром и полуобрушенными перекрытиями здания этажей в четыре-пять. Скептичен Роднянский оттого, что эта часть города вообще-то до сих пор в немецко-фашистских лапах, оперативный штаб вермахта в сотне метров, и алому стягу, значит, делать тут решительно нечего.

Продюсер Сергей Мелькумов, партнер по бизнесу и соратник по проекту, машет рукой группе загорелых парней, обстоятельно возящихся с какими-то конструкциями у выщербленной снарядами и пулями стены. Один из парней лезет за флагом. От крыши его отделяет несколько лестничных пролетов. Проблема в том, что пролеты отсутствуют. Но парень, кажется, считает себя Тарзаном. Цепляется за какие-то выбоины, ошметки арматуры. И, судя по всему, намерен прыгать через пролом метра в три шириной. Роднянский, Мелькумов и я смотрим на его эволюции с возрастающей оторопью.

– Убьется же сейчас, – констатирует Роднянский очевидное.

– Саша, ну его к черту, слезай! – кричит Мелькумов.

Загорелый Саша еще несколько секунд всерьез примеривается к суициду, но потом все-таки слезает. Кричит:

– Мы сейчас стремянку принесем!

– Другое дело, – бурчит Роднянский. Он задумчиво ворошит носком ботинка палую гражданскую оборону. Сообщает: – У нас на «Обитаемом острове» два человека погибли. Один парень, молодой совсем, от инсульта. И ассистентка из окна выпала. А еще несколько с ума сошли.

– В прямом смысле? – не верю я.

– Прямее некуда. Тяжелый вышел проект. Не рассчитали мы, да…

Загорелые волокут стремянку, и через несколько минут историческая несправедливость восстановлена. Эта часть Сталинграда снова не наша. За исключением единственного дома по соседству с лишенной алого стяга руиной – там засела пришедшая с другого берега Волги группа советских бойцов, двигатель сюжета кинопроекта «Сталинград»: немцам позарез нужно выбить наших из стратегически важного пункта на острие прорыва, а наши не даются, такая вот вариация на тему героического «Дома Павлова», – плюс неизбежная любовная линия, плюс начинается действие до войны, а завершается чуть ли не в наше время и чуть ли не в Японии – но в основном всё происходит в этом вот здании и ближайших окрестностях.

– Твою мать! – вдруг гремит из заветного дома усиленный электроникой голос Федора Бондарчука. – Кто у нас на площадке второй режиссер?!

– Вам не боязно снимать сейчас кино с прицелом на блокбастер про Великую Отечественную? – спрашиваю я Роднянского днем позже. – Я не говорю про советское кино, но после всего того беспросветного и в основном пропагандистского хлама, который на эту тему произвели за последний десяток лет?

Мы сидим в козырном баре на крыше W-отеля: граненый штык Адмиралтейства и крутой лоб Исаакия – крупный план, обветренное лепное великолепие дворцов и особняков на среднем, общим можно взять весь СПб оптом. Впрочем, Роднянский обмолвился между делом, что Питер чуть недолюбливает. С чего бы, правда, киевлянину из хорошей еврейской фамилии, южанину, чья интеллигентность зримо (до деталей вроде браслета на руке) уравновешена жовиальностью, любить этот город с его спрятанным под гранитный сюртук, глухо застегнутым на золоченые остзейские пуговицы маниакально-депрессивным болотом. Уж конечно, ему под стать боевитая, лукавая, жадная, здоровая, лишенная комплексов Москва.

– Война, – отвечает он, – единственный инструмент легитимизации единства страны, то, что объединяет всех без исключения. Но вы правы. Долгие годы этим пользовались, очень злоупотребляли и наконец совсем злоупотребили. Я боюсь, сегодня всё, что связано с войной, вызывает в лучшем случае бесконечное безразличие, а в худшем – раздражает… Что мы и видели на примере некоторых больших и амбициозных военных фильмов, вышедших в последние годы в прокат.

– Ну и на что же, – спрашиваю, пока Роднянский дегустирует доставленные вежливой официанткой конфитюры, абрикосовый и вишневый, – вы рассчитываете?

– Мы рассчитываем на то, что не будем восприниматься как раздражитель. Потому что мы стараемся смотреть на нашу войну в Сталинграде не как на повод для идеологической трансляции или, наоборот, десакрализации и разоблачений, а как на чудовищные, тяжелейшие обстоятельства, в которых обычные люди проявляют качества, востребованные молодой аудиторией. Мы пытаемся сделать легко считываемую универсальную историю. Вот смотрите… – он откладывает ложечку с конфитюром. – Я с огромным удовольствием делаю авторские истории. С Билли Бобом Торнтоном, со Звягинцевым… С уникальным авторским языком, уникальным личным посланием. Но «Сталинград» – история другого рода. Я – человек, отравленный телевидением, – понимаю, что миллионы зрителей могут быть укреплены и воодушевлены, вооружены позитивными чувствами, – но это может сделать только мейнстрим. Мы хотим сделать простую и линейную, но живую и эмоциональную, ни в одном глазу не дидактичную историю о людях, попавших в чудовищные обстоятельства – и сумевших не только сохранить в себе человеческое, но и стать лучше. И если это получится – я уверен, как бы смешно и наивно это ни звучало, что наш зритель тоже станет чуточку лучше. Потому что это и есть кино. Эмоциональное путешествие, заставляющее плакать, смеяться и – главное – обретать частицу чужого опыта, которую никак иначе нельзя обрести в собственной рутинной, обреченной на скудость эмоциональных впечатлений жизни. Такое путешествие делает людей немножко лучше. Чуточку сильнее. Капельку человечнее. Оно укрепляет волю к жизни – и дает энергию для того, чтобы сделать какой-то выбор, на который иначе не хватает сил. Одно это имеет смысл.

Он снова берется за ложечку.

– Ну а дальше, – говорит он, – начинается большое «но». Потому что всё, что в последнее время делалось в русском кино на тему войны, действительно было довольно чудовищно. Получится ли у нас сделать не так?.. Ну, мы будем сильно стараться. Вы же видели: мы сильно стараемся.

Стараются – это да. «Сталинград» – третья после «9 роты» и «Обитаемого острова» гиперамбициозная совместная затея Роднянского-продюсера и Бондарчука-режиссера. И, может быть, самая амбициозная из трех, – в ремесленном плане уж точно. Первый российский фильм, полностью снимаемый в модном 3D. Первый не то что российский, а вовсе неамериканский фильм, производимый в формате IMAX. Обычная «плоская» версия, впрочем, тоже делается параллельно. Сотни статистов. Сотни постоянных членов команды. Бюджет около 30 миллионов, и не рублей, понятно. Изрядную часть их при этом можно буквально пощупать руками. Все «водные» сцены на натуре снимались в Кронштадте, за Волгу был Финский залив, – этого я не видел. Но вот остальные натурные съемки происходят в июне и июле здесь, в Саперном, в получасе езды от Петербурга. И это, м-м-м, впечатляет.

Наш черный «ренджровер» тормозит у шлагбаума (эта земля и сейчас в ведении Минобороны) и, чуть переваливаясь, едет по изнанке съемочной площадки. Вдоль многоярусного задника декорации, мимо металлических сот в несколько этажей, поддерживающих не дешифруемые с тыла плоские фасады. Но еще до них – неподдельная титаническая развалина: изогнутый каменный язык селевых масштабов, из трещин торчат рваные ржавые нервы арматуры. «Что тут было-то?» – спрашиваю водителя. «Да военно-морская база была. Ее как в войну разбомбили, так и не восстанавливали. Потом тоже военная часть, полигон какой-то, что ли. А теперь вот…»

«Вот» – это сталинградская декорация с лицевой стороны. «Парадной» не скажешь. Я долго брожу по периметру немаленькой, сотни в две метров в поперечнике, площади, разглядывая всё, что художник-постановщик Сергей Иванов с командой отстроили с нуля или почти с нуля. На изъеденных батальной оспой фасадах – полуоббитая лепнина. Вывески – «Аптека № 2», «Буфет Ц.Р.К.», «Готовое платье». Выщербленный барельеф тов. Сталина на стене. В «Продовольственном магазине» – вакхические фрески советского небывалого изобилия, траченные, кажется, ровно в той мере, в какой и должно к сорок второму страшному году. На фронтоне ДК с неизбежными палладианскими колоннами – цифры 1920–194…, последняя грамотно отвалилась. В центре площади – знаменитый фонтан с детскими фигурами по кругу. Пространство изгрызено окопами и траншеями, усеяно рваными книгами (все, утверждает Роднянский, аутентичные), чем-то обугленным, чем-то простреленным, чем-то взорванным. Раззявилось разбитое пианино. По плацдарму снуют деловитые люди, доводящие разруху до совершенства. Но всё уже и так очень убедительно. Хотя пока еще плещет над площадью неубедительный красный флаг.

На периферии этого филигранно расфигаченного пространства на складных стульях сидят продюсер Роднянский и режиссер Бондарчук: перекур. Бондарчук еще более загорелый, чем пропеченные на натуре рабочие, только другого, орехового, не балтийского оттенка. На нем белая майка, на майке голая красивая Моника Беллуччи.

– Я ее люблю, – меланхолическим баритоном сообщает он Роднянскому про героиню майки. – Ты не мог бы как-нибудь ей об этом рассказать? При случае?

– Федя, нам надо решить важный вопрос… – серьезно говорит Роднянский раз в пятый. Заканчивают хором:

– …Когда будет обед?

У нас медленно

Обед генштаба, к которому присоединяется свежеприбывший Мелькумов, происходит в сени двух стоящих углом трейлеров-люкс с идиотским лейблом «Шикарус», на краю жирно-зеленой лужайки (в траву рекомендуют не лезть, не обработав себя репеллентом: «Тут клещей море»). В повестке – какие-то важные мутировавшие эпизоды сценария, который написал Илья Тилькин, а переписывал Сергей Снежкин, любимый Роднянским режиссер, – до сих пор то есть переписывает, хотя съемки идут полным ходом. В меню – концептуальное столкновение континентальных империй: баварские сосиски-альбиносы, краснодарские налитые помидоры. Битва на Волге.

– Серег, тут у нас очень медленно всё, – жалуется Роднянский Мелькумову, подцепляя истекающую алым помидорину. Развивает тему: – Потому что мы начинаем работать только на площадке. В предсъемочном периоде – не умеем. Вот только что буквально мы делали картину с Ренни Харлином – который второй «Крепкий орешек» и «Скалолаз» со Сталлоне. Про историю на перевале Дятлова, в шестидесятые, когда туристы загадочно погибли. Группа вся русская – вся! И сняли за 24 съемочных дня. Жанровую картину! Под спецэффекты! В горах, в снегу! С лавинами, трюками и каскадерами! Когда у нас камерную историю с тремя актерами в двух комнатах обычно снимают вдвое дольше! А почему? Потому что был режиссер, который: а) знал, что ему нужно; б) невероятно много работал. Он до съемок прилетел в Москву, засел на «Мосфильме» и три месяца пахал по четырнадцать часов в день. Он на съемках к каждому съемочному дню рисовал детальный storyboard. Он мог четко ответить на любой вопрос – любому. Он снимал каждую сцену в два дубля, не больше. Потому что сюрпризов не было никаких. И его пример заражал остальных этой невероятно привлекательной профессиональной этикой.

Роднянский сейчас, пожалуй, один из трех условных русских, имеющих полное право на обычно сомнительные противопоставления «у нас – у них» со сколь угодно безапелляционными выводами – по причине реальной включенности в главную из планетарных киноиндустрий, американскую. Двое других – Тимур Бекмамбетов и Сергей Бодров. Один точный – разница в неделю – ровесник, другой еще на тринадцать лет старше. Один добившийся осязаемого успеха скорее как режиссер – продюсерские его свершения не столь внушительны, но точного рыночного попадания боевика «Wanted» («Особо опасен») с Анжелиной Джоли и 75-миллионным бюджетом не перерубит, возможно, своим двуручным топором даже Авраам Линкольн, неудачливый охотник на вампиров. Другой и вовсе не замеченный в серьезном продюсерстве – но снимающий аккурат сейчас фэнтези с бюджетом в полтораста миллионов и Джеффом Бриджесом и Джулианн Мур в качестве звезд-магнитов. В отличие от них обоих, Роднянский собственные режиссерские амбиции зарыл далеко (в документальном жанре) и давно (два десятка лет назад). Зато в индустрию явно намерен вторгнуться глубже и основательней. Спродюсированная им «Машина Джейн Мэнсфилд», режиссерская работа культового актера Билли Боба Торнтона, была, конечно, стопроцентным артхаусом – впрочем, тепло принятым на не чужом Роднянскому Берлинском кинофестивале. Сейчас он делает с постаревшим, но бодрым голливудским десперадо Робертом Родригесом два сиквела сразу – второй фильм про Мачете, «Мачете убивает», и продолжение комиксового «Города греха». Главное, тем временем, даже не это. А то, что Роднянский, похоже, пока единственный россиянин с реальным шансом выстроить гибкую бизнес-империю, занимающуюся равно производством и дистрибуцией, равно в Голливуде, Европе и Москве. Почему бы и нет – сто лет назад именно такие люди, вплоть до места рождения, придумали Голливуд как таковой.

Личное дело

Гриф «кинематограф» Роднянскому можно было бы проставить на свидетельстве о рождении. Дед – главный редактор Киевской студии документальных фильмов, мать – директор киностудии, отец – конструктор киноаппаратов и главный инженер. Дом – и тот на территории студии. Старые пленки в роли детских игрушек. Учеба на факультете режиссуры и – в 1983-м – приход на «Киевнаучфильм» были неизбежны.

– С детства, – говорит Роднянский, – я на вопрос, кем ты хочешь быть, отвечал – «читателем». Читать умные книги, общаться с умными, много знающими людьми – что может быть лучше? Поэтому и выбрал документальное кино. Я очень хотел делать кино о науке. Но потом пришла перестройка и не оставила места науке. Зато документальное кино вдруг стало очень важной вещью. И сделало для меня всё. Это был самый сладкий период, когда не было вообще никаких «ножниц» между тем, что ты мечтаешь делать, и тем, что действительно делаешь. Всё совпадало. Но совпадение начало заканчиваться уже к концу восьмидесятых, это чувствовалось в воздухе.

Прежде чем «ножницы» разошлись в первый раз в его жизни, Роднянский успел снять несколько громких лент – «Миссия Рауля Валленберга», «Встреча с отцом», дилогия «Прощай, СССР!». Он тогда был кем-то вроде украинского Юриса Подниекса – не столь всесоюзно знаменитым, как автор «Легко ли быть молодым?», но стопроцентно схожим с латышским собратом по типажу: энергичный талант с цивилизованной имперской окраины, двуязычный и двукультурный либерал-прогрессист, безусловно приверженный своей вспомнившей о незалэжности малой родине – но ощущающий амбициозным нервом несовпадение своего калибра с ее масштабом и потому в глубине души не могущий не симпатизировать размаху и пестроте советского проекта. В случае Подниекса нараставшее противоречие разрешилось трагически – нелепой случайной гибелью при погружении с аквалангом в лесное озеро Звиргзду. Роднянский вышел из пата счастливо, нырнув на четыре года в Германию – работал там на канале ZDF. Вернулся на Украину в 94-м – и стал делать стремительную карьеру, создав канал «1+1», быстро вышедший в национальные телелидеры.

– Для меня, – говорит он, – существовал огромный соблазн стать частью… больше того – активным участником формирования новой европейской страны, возникающей в каком-то смысле с пустого места, пытающейся очень быстро наверстать всё упущенное, создающей новый пантеон героев, новую мифологию, стремящейся – пусть иногда наивно до смешного – как-то вписать всё это в общий европейский и мировой контекст. Меня страшно увлекала идея многонационального государства, шанс живой интеграции – на основе, конечно, украинской нации и языка как базового культурного кода, но – предельно широкой.

«Идеи создания новой нации, заразительной, как идея открытия Нового Света», как называл это в «Острове Крым» Аксенов, хватило лет на шесть-семь, но потом стали расходиться и эти «ножницы»:

– Разочарование у меня наступило, когда я понял, что всеми этими благими намерениями и романтическими желаниями всё равно выстраивается концепция обычной и очень пошлой политтехнологии, в рамках которой на телеканал всё равно смотрят как на инструмент воздействия. Это нарастало с каждым месяцем и днем. И я понял, что либо я превращусь в элемент этой машины – либо надо что-то менять.

Изменил, снова – как и десятилетие назад – сменив страну. С 2002-го Роднянский в Москве возглавляет сначала канал «СТС», а потом и весь холдинг «СТС-Медиа». Точно уловленный тренд – путинская «стабильность» пока еще вегетариански «подмораживает» страну, а она, утомленная буйным распадом девяностых, только и рада «подморозиться», новорожденный миддл-класс, оклемавшись от кризиса 98-го, бежит политики и открывает для себя радости потребления, кредитования и развлечения, – привел к успеху. К 2006 году принципиально аполитичный, развлекательный и потребительский канал «СТС» продемонстрировал лучшие по стране показатели роста, а кинопроекты «СТС-Медиа», осуществленные при непосредственном участии Роднянского, казалось, впервые с советских времен «перезагрузили» дотоле провальную историю массового русского синема. В 2006-м Роднянский вывел «СТС-Медиа» на нью-йоркскую биржу NASDAQ – пионерское на тот момент достижение.

– У нас всё получалось, – вспоминает Роднянский. – Мы практически удвоили аудиторию и удесятерили доходы, сделали канал «Домашний», сделали «9 роту» – и победили всех; сделали «Жару» – и тоже победили всех, сняли за миллион – заработали почти восемнадцать!.. Вышли на биржу – я об этом даже написал статью для «GQ». И моей главной ошибкой было то, что я не послушался внутреннего голоса, который говорил мне: пора завязывать. Тем более что как раз закончился подписанный на четыре года контракт – ровно в день выхода на биржу, кстати говоря.

Роднянский остался еще на два года – и «ножницы» принялись расходиться вновь. Рейтинги «СТС» стали падать. Нацеленный на «миддл» претенциозный телепроект «Тридцатилетние» провалился – время, считает Роднянский теперь, в тот момент уже снова стало переламываться, и позитивный, «сказочный» инструментарий тогдашнего «СТС» больше не годился для общения с теми, кого ныне именуют несимпатичным Роднянскому термином «креативный класс». Попытка задействовать другой, новый инструментарий хотя бы на кинематографическом поле – масштабная дилогия «Обитаемый остров», которую сам Роднянский аттестует «лукавой» по причине насыщенности экранизации культового романа Стругацких острополитическими аллюзиями, включая осторожные уколы в «железную пяту олигархии» и язвительный аллегорический наезд на родной «зомбоящик», – блистательной викторией тоже не увенчалась. Проект явно вышел из-под контроля, съел слишком много денег, чтобы их могли вернуть даже впечатляющие (около 30 миллионов долларов) сборы, и запутался в разношерстных эстетиках: не то публицистическая антиутопия, не то фантастический экшен, не то очень дорогой гламурный междусобойчик. Словом, когда Роднянский уходил из «СТС» – уходил он уже не на пике и не триумфатором.

Триумфальным сложно назвать и следующий его «камбэк» на телевидение, о котором он, похоже, не очень любит вспоминать. В 2010 году он перезапускал «РЕН-ТВ» и «Пятый канал»; перезапуск отразился на рейтингах не лучшим образом, и Роднянского быстро, уже в 2011-м, «ушли». Впрочем, это именно тот случай, когда трудно сказать, было ли дело в менеджерских просчетах – или в окончательном «переломе времени»: игры в вольность заканчивались совсем, и в зачищаемом от полутонов Останкино едва ли нашлось бы место Роднянскому, привыкшему умело лавировать между нейтральностью и неподконтрольностью.

Фишки и яйца

В пестром племени российских кино- и телепродюсеров сошлись очень разные птицы. Есть честные маргиналы-подвижники, героически находящие чужое бабло, чтобы без заботы о прибытке конвертировать его в чужое же искусство. Есть прожженные конформисты, на чьем гербе навсегда выбито бессмертное, из Богдана Титомира, «пипл хавает». Есть мятущиеся натуры, которые мечтают о том же, о чем первые, а поступают так же, как вторые. Есть титанические персонажи, в чьих гоголевских душах большие ресурсы и возможности активируют спящую матрицу дикого барина, разыгрывающего беспредельные пиесы силами холопов и девок из крепостного театра. Много кто есть. Негусто, пожалуй, лишь таких, как Роднянский, сочетающих явный примат интеллигентских кодексов (вплоть до нежелания признаться, что не читал какого-нибудь нашумевшего романа) с навыками и практиками изворотливого, расчетливого и местами циничного бизнесмена.

Кажется, теперь в свои пятьдесят-плюс он достиг в этой сложной конструкции какого-то золотого равновесия; как минимум – отточил умение не складывать все яйца в одну корзину и не ставить все фишки на одно число. Он пытается играть на разных столах. На одном – наглый в своей по отечественным масштабам мегаломании «Сталинград». На другом – затратные, но скорее имиджевые проекты вроде недавнего сериала «Белая гвардия». На третьем – дистиллированный русский артхаус вроде Миндадзе (Роднянский – продюсер фильма «В субботу») или Звягинцева (чью «Елену», впрочем, он весьма успешно, пусть и за малые деньги, продает сейчас по всему миру – и с которым уже запустил новый, тоже из современной русской реальности, проект). На четвертом – столь же чистое зарабатывание денег (не стоит забывать, что Роднянский – еще и продюсер «Не родись красивой», «Ранеток» и «Папиных дочек»). На пятом – рыночное освоение Европы, особенно Восточной (так, в 2011-м Роднянский приобрел контрольный пакет компании «A Company», осуществляющей восточноевропейскую дистрибуцию независимых, но вполне кассовых проектов вроде «Малышки на миллион» или «Король говорит», и это лишь одно крупное звено в выковываемой им цепи). На шестом – осторожная и непонятно пока, насколько результативная попытка стать частью Большой Игры, идущей за Атлантическим океаном.

– У меня было преимущество, – говорит Роднянский. – Я в деталях и изнутри знал европейскую систему с ее нерыночной, социальной моделью кино, с «мягкими» и «длинными» деньгами. Но я решил посмотреть, как это можно делать в Америке. Я не особо верил в свои шансы, понимая, какая там отстроенная, глубоко эшелонированная индустрия. Это было в 2010 году; я приехал в Лос-Анджелес, стал ходить и смотреть по сторонам, принципиально не обращая внимания на мейнстрим. Каждый день был как месяц здесь – множество встреч, множество сценариев, начинаешь строить индустрию, находишь людей, находишь юристов, всё это нарастает как снежный ком, сначала ты ничего не понимаешь, потом начинаешь понимать, выходишь на новый цикл, и снова, и снова…. Мне помогало еще и то, что я все-таки большую часть жизни занимался бизнесом, я вел большие публичные компании, я знал банкиров и инвесторов, я понимал, о чем они говорят. Это очень важно, потому что в Америке кинематограф – это часть большого бизнеса, и по его поводу люди с тобой разговаривают так, как здесь они разговаривают по поводу газа, нефти, металлов и телекома, а не так, как они здесь разговаривают про кино. Но у меня-то в жизни такие разговоры были. И на сегодня я понимаю про то, что я делаю, намного лучше, чем раньше. Не думаю, что я закончил процесс обучения, – но я осознаю, что строю международную вертикально интегрированную компанию, способную производить фильмы в Америке, Европе и России, международно их дистрибутировать, собирать библиотеку… – словом, одну из тех компаний, которые в Лос-Анджелесе, разумеется, есть. Но только с фокусом на нашу часть мира – а таких компаний в Лос-Анджелесе пока нет. У немцев был Бернд Айхингер, продюсер «Бесконечной истории», «Имени Розы», «Парфюмера», – и то, что он делал, бесконечно интернационализировало немецкое кино, вбросило множество немецких профессионалов в мировой контекст и мировую индустрию. То же самое происходило и происходит с французами, у которых есть Люк Бессон с его «Голливудом-на-Сене». Я думаю – то же должно происходить и с русскими.

Чего только не происходит с русскими. Всё утро в Саперном до обеда с германскими сосисками и русскими помидорами я сижу в ставке верховного главнокомандования «Сталинграда» и наблюдаю – вживую и на мониторах – за представлением «Федор Бондарчук убивает своего сына». Снимается сцена – ну несложная вроде бы сцена, хоть и с привкусом шизофрении. Матерый советский боец (его играет фактурный Петр Федоров – капрал Гай Гаал из «Обитаемого острова») обнаруживает в комнате заветного дома на острие фашистского прорыва человека в заячьей маске, обмотанного новогодними гирляндами и подвешенного под потолок. Перерезает карнавальные помочи, человек падает на пол и оказывается Сергеем Бондарчуком – забытым тут нашим корректировщиком. Освобожденный Бондарчук немедля пытается наладить рацию, бормоча сбивчивый монолог. Подозрительный Федоров полминуты наблюдает за ним, а потом сильно бьет ногой в плечо.

Дубль следует за дублем.

Федоров заходит, видит, перерезает, спрашивает, наблюдает, бьет. Всё нормально. Но вот работа сына не устраивает Бондарчука-режиссера категорически.

– Стоп, – говорит он в микрофон. – Я не уйду отсюда, пока ты не сыграешь правильно «сомлел» и «был грех»!

Бондарчук-младший должен падать на пол малость придушенным – и потому слегка задыхаться по ходу монолога. Перед каждым дублем отец гоняет его бегом по этажам.

– Побежал!

– Я, может, поприседаю лучше?.. – спрашивает с надеждой Мл.

– Беги!!! – вопит папа.

Сергей бежит. Потом приседает. Потом отжимается. Потом снова бежит. Крепкий парень, я бы давно умер. Повисает, падает, задыхается. Получает ногой. Это повторяется раз пятнадцать. Может быть, двадцать. Потом я выхожу покурить. Потом начинается обед. Потом приходит мрачный, потирающий плечо Сергей.

Снято, блин.

– Как ни страшно звучит, – говорит мне Роднянский позже, – «Сталинград» – это интертеймент. И чем больше я включаю телевизор и вижу чудовищные сериалы про войну, тем лучше я понимаю, что нам нужно уходить в другую область, совсем другую. Не то что бы в стопроцентный американский комиксовый аттракцион – ну, у нас все-таки не про супергероев в трико фильм… Но очень сильно в ту сторону. И я думаю, что у Федора это может получиться лучше, чем у всех остальных. То есть это не будет поляна великого советского кино – точно. Еще и потому, кстати, что я уверен: на этой поляне никто сейчас достойно выглядеть не сможет.

И все-таки она наша

На следующий день мы сидим на крыше питерского W-отеля, и я спрашиваю Роднянского о том, почему же так фатально не сходится русская публика с русским же кино – наглядно не сходится, просто по сборам в прокате. Кто, говоря грубо, виноват – те, кто снимает? те, кто смотрит? Особенно если учесть, что не только наше – но и западное мало-мальски серьезное кино, делающее в Европе и Штатах пристойные деньги, у нас пролетает с оглушительным треском, о чем сам же Роднянский написал несколько месяцев назад нашумевшую и подпавшую под обвинения в русофобии колонку в «Ведомостях»…

– Наше общество инфантильно, – говорит он. – Это следствие культурной традиции, обильных исторических потрясений, представлений – еще досоветских! – о роли индивидуального. Сегодня кинематограф, как ни крути, сфера индивидуального потребления. Для этого должны быть собственно индивидуальности, отдельные люди, осознающие свою жизнь, делающие свой выбор, понимающие, что жизнь состоит не только из хороших новостей. Кинематограф – опыт психологических переживаний чужих людей, который способен вас менять: ваши представления, общение с друзьями, семейную жизнь. Если общество инфантильно, апатично, политически безынициативно, – получается то, что есть. И кинематографистов это тоже касается, они же неотъемлемая часть социума, и у них тоже – индустриальный инфантилизм, неготовность к серьезной, ответственной, взрослой работе. Это всё – симптом одного большого общественного кризиса, связанного с отношениями людей друг с другом и с институтами – социальными, политическими, властными, любыми.

– Ну ладно, – говорю я. – Это всё про зрелость гражданского общества и про степень личной ответственности, и мы так можем разговаривать еще десять лет. Или сто. Но ведь голливудские блокбастеры у нас и сегодня смотрят? А когда вы сделали «9 роту», казалось, что вот сейчас начнут смотреть и русские тоже. И даже в первую очередь русские. Но этого так и не произошло…

– Потому что мы делали разовые картинки, – говорит он. – Мы все – и Тимур, и я, и кто угодно. Никто не был готов строить индустрию, да и сейчас практически никто не готов. Вот Максимов с Эрнстом – делают одну картину в три года. Это не индустрия… Когда дверь интереса к коммерческому русскому кинематографу чуть приоткрылась, в эту дверь хлынул поток чудовищного говна. То есть интерес вызвали и накачали, перегрели ожидания – а потом убили на корню, отпугнули всех кого можно. Публика пришла, посмотрела… и ахнула. И отвалилась. И теперь владельцы кинотеатров и менеджеры ни во что не верят. А чтобы переломить ситуацию, нужно не зависеть от успеха одной-единственной картины. Нужно быть готовым держать длинную дистанцию.

– И вы верите, что можете переломить ситуацию?

– Ну, я же занимаюсь тем, чем занимаюсь, – откликается Роднянский бодро.

– Александр Ефимович, а давайте я вас попрошу обозначить главное, что случилось с русским кино за последние два десятка лет.

– Кинематограф утратил сакральность. Перестал быть священной территорией, на которую допущены только дипломированные жрецы-профессионалы, – и превратился в поле, где резвятся толпы людей, освоивших работу со сложнейшими девайсами вроде мобильного телефона или цифрового фотоаппарата. При этом для того, чтобы адресовать сильное и острое послание умной аудитории, существует миллион других, более современных способов – от видеоинсталляций до роликов в интернете. Конкурировать за массы с американским кино, мощным, умеющим учиться на своих ошибках, рекрутирующим всё сильное и талантливое в мировых масштабах, – тоже невозможно. Кино превращается в маргинальное занятие. И это проблема, которую всякому режиссеру приходится так или иначе решать. Большинство русских режиссеров, снимающих авторское кино, решают проблему тем, что отказываются решать ее вовсе. Они, как овцы на мясокомбинате, покорно идут прямиком в программу «Закрытый показ», где их тихо избивает недовольный своей кинематографической судьбой Гордон. И, конечно, это дурное решение.

– Хорошо, а систему, способную вытащить русское кино из провинциального гетто, – ее как можно выстроить?

– Или сосредотачиваться на моделях, способных быть окупаемыми в рамках русскоязычного мира, или бороться за интеграцию и попадание в контексты вне русскоязычного мира. И тут тоже – минимум два способа. Либо кинематограф как мостик в качественно иную по сравнению и с Западом, и с Востоком – нашу – культуру, с по-настоящему другим отношением к большинству вещей в жизни, вещей базовых вроде брака или измены! Но тогда уж – мостик, по которому может пройти посторонний: наша «инаковость» должна быть ему показана и рассказана понятно. Иначе будет как с «Бумажным солдатом», который получил два приза в Венеции, но не был куплен даже в Италии (уникальный случай!), а Юрию Арабову пришлось объяснять коллегам по венецианскому жюри, про что вообще кино и что в нем происходит. Либо способ второй – жанровое кино, снимаемое на английском языке и лишенное любых специфических признаков русскости, кроме русских имен героев и русских контекстов. Такой путь тоже есть – так делает Бессон со своим «Голливудом-на-Сене», так часто делают немцы…

– Вы со своей международной структурой производства и дистрибуции в части русского кино на каком пути интеграции собираетесь сосредоточиться?

– Я не собираюсь замыкаться на каком-то одном. У меня много планов. Но структура, которую мы сейчас отстраиваем, может как минимум преодолеть чуть ли не главную беду русской киноиндустрии – зависимость от одного-единственного текущего фильма. Сейчас в отечественном «зрительском» кино хорошая или плохая касса любого крупного проекта решает, быть или не быть следующим. Я не хочу зависеть от одного фильма, потому что хочу заниматься кинематографом всерьез.

– Слушайте, ну явно же проблемы русского кино не сводятся к финансовым цепочкам, технологиям и прочей логистике. Невозможно же смотреть почти любое наше коммерческое кино, настолько оно невнятно, натужно и фальшиво. С этим что делать?

– Нужно нащупать уровень адекватности – и профессиональной, которой нужно учиться у тех же американцев, и человеческой, для которой необходима трезвость и свежесть собственного взгляда. В отсутствие этого внятных, четких, эмоционально увлекательных историй сегодня практически нет. Нет способности угадать героев, понять ожидания аудитории. Почти нет уже и самой этой аудитории, готовой к живому эмоциональному контакту. Нам нужен новый уровень адекватности – со всех сторон, от всех участников. Новые договоренности по поводу способов разговаривать о жизни.

– Возможно, эта «новая адекватность» недостижима без того, чтобы сложилось новое общество? Вы верите, что происходившее в последний год, все эти общественные бури, – прелюдия к революционному изменению системы?[2]

– Нет. Я это видел много раз. Я пережил перестройку, я снимал демонстрации и митинги, снимал штурм башни в Вильнюсе, был в Приднестровье… да где только не был! Я видел митинги за независимость Украины. Я видел «оранжевую революцию». То, что происходило в Москве в последние месяцы… Ну, мне симпатичны эти люди. Их взгляды, их активность, их чувство собственного достоинства. Но я не ощущаю во всем этом дыхания меняющегося времени. Ощущения ломки, того легкого треска, который всегда предшествует перелому времен, – нет. Пока – нет. А может ли быть… Это зависит только от власти. Если она окажется слабой, невнятной, не отреагирует на симптомы – разлом может произойти в любую секунду.

– Так революционный сценарий реален? Простите, мы съехали с кино, но оно ведь не в вакууме снимается…

– Ну а что вы хотите от меня услышать? Слушайте, у такой большой страны, как Россия, в любом кризисе есть опасность расколоться и породить массу мелких конфликтов, неуклонно перерастающих в гражданскую войну. И тогда все, кто сейчас протестует, будут, убегая, проклинать себя. Нужно действовать ответственно. И вообще, самое главное – это не политика, а образование и прочие вещи, определяющие способность или неспособность нации ответить на вызов. Если ничего не делать с этим – абсолютно реальна опасность превращения в провинциальную страну, живущую на обочине мировых социальных и технологических процессов. Вот как Иран – древняя культура, красивые, талантливые, умные люди… и живут сейчас в хорошем тринадцатом веке. Всё, что было здорового и динамичного, сбежало вместе с шахом – я отвечаю за свои слова, я вижу множество прекрасных молодых иранцев в Лос-Анджелесе, я с ними работаю… А родину их затопила серая эпидемия провинциального клерикализма. Вот клерикализма я чудовищный противник. Это реальная опасность. Эта энергия мракобесия, которая и у нас сейчас заполняет всё, – посмотрите на историю с Pussy Riot и не только. И вот чтобы не заполнила – я постараюсь делать всё, что лично от меня зависит.

Вечером после съемок в Саперном Роднянский и Мелькумов идут гулять. Они хотят посмотреть на Неву, которая здесь, выше по течению, обязана быть чистой, не то что в Питере. Серьезный степенный страж отпирает для них высокие сетчатые ворота съемочной площадки, она же собственность Минобороны РФ. Роднянский и Мелькумов устремляются в кусты, за которыми чистая Нева и прочие необычайные, как пел Летов, редкости и красоты, русское поле эксперимента, я твой тонкий колосок.

– Только учтите, – говорит охранник им вслед со значением. – Там у нас территория уже не охраняемая… Там. Местное. Население.

Но они его, кажется, уже не слышат.

Без команды

Оставленные: Ярославль, полгода после гибели «Локомотива» (2012)

Спустя полгода после того, как близ аэропорта Туношна разбился ЯК-42 с основным составом хоккейного клуба «Локомотив», Александр Гаррос отправился в Ярославль – чтобы увидеть, как город сживается с этой потерей.

«Ца-арство Небе-есное, жи-изнь бе-есконе-ечная…» Батюшка – с кадилом, в черном пуховике поверх рясы – курсирует между могил и крестов, голос то удаляется, то приближается снова. Траурная стайка родственников и друзей – старики, подростки, серьезные мужики в утепленных кожанках с овчинными воротниками – молчит или переговаривается вполголоса. У могилы справа плачет пожилая женщина. У могилы слева – «Андрей Кирюхин, 1987–2011» – через крест переброшена черная лента: «От невесты Юли», у подножия – детский рисунок, хоккеист в сине-красно-белой форме, подпись: «С Новым годом!».

Маленький и круглоглазый Леонид Владимирович, отец Ивана Ткаченко («1979–2011»), косится вправо, грустно сопит в щеточку усов, закуривает новую сигарету и продолжает тихонько рассказывать мне, почему так вредно для хоккея произошедшее повсеместно в мире уменьшение размеров площадок: «Раньше почему еще великий хоккей был? Потому что всё на комбинациях, на финтах, на умном расчете строилось – обвести, переиграть: это ж как раз то, что и маленький юркий хоккеист может, если у него мозг работает. А теперь возможности для маневра нет, хоккей становится прямолинейным: получил шайбу – ломись вперед и щелкай по воротам. Вот и набирают гренадеров под два метра, не хоккей, а регби на льду, сплошные сотрясения мозга…»

Кресты кругом деревянные, могильные холмики – еще не осевшие, законсервированные холодной зимой, – густо завалены цветами: тут, на Леонтьевском кладбище, четырнадцать могил, пятнадцатая – нападающего Александра Галимова – на другом, Чурилковском. Годы рождения – от конца семидесятых до начала девяностых, год смерти – один. Сегодня седьмое марта 2012 года. Ровно полгода назад близ аэропорта Туношна, в двух десятках километров отсюда, разбился Як-42 с основным составом ярославского хоккейного клуба «Локомотив» на борту.

Легли в землю разных городов и стран погибшие, отзвучали речи и плачи, прокатилась по миру и опала волна акций спортивной солидарности (и не только хоккейных – с эмблемой ярославского клуба на майках выходили на поле футболисты «Севильи», ездил в специально изготовленном черном шлеме единственный русский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров…). Обескровленный «Локомотив» прекратил выступления в самой серьезной из наших лиг, КХЛ. Родным и близким сперва пообещали, а потом и начали выплачивать немаленькие деньги (одни только страховые компенсации – по два с лишним миллиона рублей за каждого погибшего). Перед «Ареной 2000» решили строить символический памятник со скульптурными хоккейными клюшками. Ярославскую катастрофу в медийном рейтинге актуальных кошмаров потеснили новые претенденты – не проблема для мира, в котором всё время что-то падает, взрывается, тонет и горит. И когда в марте 2012-го я приезжаю в Ярославль – единственное место, где частные беды седьмого сентября сплавились в общее горе, – он давно уже остался со своим посттравматическим синдромом один на один.

Мятая «шкода» везет меня по улице Свободы. Под зеркалом заднего вида у таксиста черная ленточка. «Это из-за «Локо» у вас?» – «Точно… Я лично Галимова два раза возил, ну, и других ребят тоже, бывало». Своих хоккеистов в Ярославле любил даже тот, кто ни одного не знал лично, – а знали лично очень многие, в шестисоттысячном-то городе.

Тут и там на глаза попадаются предвыборные плакаты. «Сильный. Надежный. Ответственный» – можно бы подумать, что тебе впаривают внедорожник с системой ГЛОНАСС, когда б не фас лысого человека с умными бархатными глазами и чувственным ртом и не подпись «Якушев» тут же; местного олигарха Якова Якушева в Ярославле знают хорошо, расшифровка не требуется. Его конкурент в борьбе за пост мэра, белобрысый и мрачный Евгений Урлашов, обещает: «Верну город людям» и что-то еще антикоррупционное. В отличие от президентских выборов, в один тур тут не уложились. Второй назначен на 1 апреля.

До старинного центра путь недлинный, обильные протуберанцы микрорайонов лежат в стороне, и срез годовых колец города с тысячелетней официальной историей читается четко: от безликих привокзальных пакгаузов через панельную штамповку позднего СССР, хрущевки, сталинки – к историческому ядру. К широкой и плоской, распахнутой на все стороны открыточной перспективе стрелки широченной Волги и извилистой речки с дивным именем Которосль, где повсюду открываются глазу многоглавые всплески церквей.

В русском провинциальном городе среднего калибра эпохи успевают застыть, отвердеть и причудливо, но очевидно переплестись друг с другом. На площади Советской, между стопроцентно коммунистическим разлапистым дзотом, куда стянуты основные властные структуры области (губернатор, полпред президента и так далее), и храмом Илии Пророка, залит каток, колонки которого выдают оглушительное «I’m horny, horny, horny tonight». В ста метрах колонна с двуглавым орлом, посвященная Павлу Григорьевичу Демидову, основателю Демидовского высших наук училища, воздвигнута в 1829-м, низвергнута в 1931-м, восстановлена в 2005-м. К Успенскому кафедральному собору идешь по Челюскинцев, бывш. Мира, бывш. Соборная – так трехступенчато и значится на табличке. В мощной, крепостных кондиций стене Свято-Преображенского монастыря – деревянные ворота ажурной работы в два человечьих роста: «Святые ворота. Категория пожарной опасности – В1–В4. Степень огнестойкости – 3».

На стрелке, у подножия юбилейного, к официальному тысячелетию города в 2010-м, монумента с основателем Ярославом Мудрым, суетится прайд молодежи. Всем явно меньше двадцати, дешевые джинсы, кроссовки, спортивные штаны-абибасы, шапочки-пидорки. Деловито разворачивают монархические черно-желто-белые стяги и транспарант «За царя», соратник бегает вокруг и щелкает на «мыльницу»: «Ничё аватара!». На меня косятся: «Турист, наверное». «А вы кто? – спрашиваю. – Никак, монархисты?» Похохатывают, тычут друг в друга пальцами: «А чё? Вообще вот он поэт, а вот он музыкант… А так националисты мы. Православные националисты. И это очевидно!». Сворачиваются, бодрым шагом уходят. Спрашиваю вслед: «Националисты, а вот завтра полгода, как «Локомотив» разбился. Для вас это важно?». Последний замедляется, оборачивается: «Это да, конечно. У нас все их уважают, и мы тоже. Настоящие люди были. Особенно Ваня Ткаченко – знаете? Наш, ярославский? Ну, который детям помогал?». Я киваю, и он уходит следом за своими, юный православный националист с монархическим триколором на плече.

В этот вечер новый, сформированный в основном из молодых игроков второго ряда, состав «Локомотива» на «Арене 2000» проигрывает домашний матч питерскому клубу ВМФ. Это неприятное начало, и руководство «Локомотива» объявляет мораторий на общение с прессой. Матч-реванш будет завтра.

Поэт Бродский заметил, что настоящая трагедия – это когда гибнет не герой, а хор. Если так, то ярославская катастрофа – трагедия в квадрате: когда гибнет хор, целиком состоящий из героев. По Бродскому это, впрочем, не важно – и за ним правда жизни, точнее, смерти, не признающей иерархий: тут все равны, все свои. Но у трагического мифа – иные каноны, и здесь, напротив, отсев происходит пожестче, чем в НХЛ, и почти все лишние. Герой должен быть один. Для мифа ярославской катастрофы таким посмертным героем стал нападающий и моральный авторитет «Локо» Ваня Ткаченко. Стройный красавец с подзабыто-идеальным русским лицом, простым и открытым, с совершенно гагаринской лучезарной улыбкой и – теперь – гагаринской же судьбой.

Путь Вани в хоккейную элиту был нелегким – кочевал по чужим командам, спонсоров одной из которых в полном составе расстреляли как-то на бандитской стрелке, мыкался по вторым составам – и в родной «Локомотив» вернулся, лишь заколотив в его ворота пару шайб в составе нижнекамского «Нефтехимика»: тогдашний тренер «Локо», чех Вуйтек, сразу положил на Ткаченко глаз.

Про Ивана и при жизни все знали, что он талантливый игрок, что красив и общителен, что эталонный семьянин, отец двух маленьких дочек и муж красавицы жены (с которой так и не расписался), что материально помогает своей школе, своему тренеру, просто церкви и просто детскому дому. Он всегда ездил на стареньких иномарках, предпочитал элементарные мобильные телефоны, носил на запястье швейцарские, но стоевровые часы, купил родителям квартиру, а сам если и тратил деньги, то лишь на путешествия, виндсерфинг и дайвинг. После смерти выяснилось, что у Вани Ткаченко была и другая, тайная жизнь. Он переводил деньги на лечение онкобольных детей. Большие деньги – суммарно около десяти миллионов рублей. Последний перевод был на послеоперационную реабилитацию девочке Диане Ибрагимовой – на полмиллиона; операцию ей оплатил тоже Иван. Прямо перед взлетом Яка 7 сентября он успел отправить маме Дианы sms с вопросом – дошел ли перевод?

Про другую жизнь Вани Ткаченко не знал, кажется, никто из близких – даже брат Сергей, даже жена Марина; а из друзей если кто-то и узнавал, то случайно, как один, однажды мельком заглянувший в Ванин компьютер.

Леонид Владимирович Ткаченко, отец Ивана, маленький, мне по плечо, и даже невысокому по хоккейным стандартам сыну (метр восемьдесят) едва ли доставал до уха. В девяностые он кем только не работал, даже квартиры ремонтировал, но по образованию психолог, а по призванию, осознанному отчасти вынужденно, когда оба его отпрыска всерьез занялись хоккеем, – психолог спортивный. На разговор о погибшем сыне его приходится раскручивать (и видно, что это ему всё еще тяжело), а вот о психологии говорит охотно. «Я все книжки по спортивной психологии прочитал – а потом на помойку выбросил. И где-то через год у меня своя методика родилась. До сих пор тренеры считают, что умение быстро соображать, видеть поле – от природы. А на самом деле голову надо тренировать еще как – и не медикаментами. Мы даем такие упражнения, после которых мозг на льду иначе работать начинает, быстрее. Вообще, что такое психология, я понял только после пятидесяти лет. Я вот у Вани всё стеснялся денег попросить, чтобы книжку свою про это издать… Но сейчас деньги получим – издам за свой счет. Хочу Веллеру послать. Знаете Веллера?»

Вторая мечта Ткаченко-отца – создать на пару со старшим сыном Сергеем (у которого клубная ледовая карьера не задалась, но детским тренером он работает и сейчас) свою частную хоккейную школу. Там, наконец, давно выношенные методики воспитания идеальных хоккеистов заработают по полной. Это не мечта даже, а практически реальность, которую вот-вот можно будет воплотить – ну да, с применением тех денег, что выплатят семье за погибшего Ваню: «Сейчас построим корт, мы уже с мэром, с губернатором вопрос порешали, осталось с землей разобраться – и будет у нас свой крытый каток и своя школа имени Ваньки. Только за землей дело. Мне уже директор девятой школы, Сергей Борисыч, хороший мужик, предлагал – давайте, мол, у нас стройте. Но я все-таки хочу, чтобы специально под корт была земля».

В «девятке», знаменитой местной школе № 9 со специальными хоккейными классами, учились оба сына Ткаченко – и Ваня, и Сергей. В каждом классе от пяти до пятнадцати спортсменов, и расписание обычных уроков подгоняется под тренировки – так сейчас тут учатся полтораста мальчишек. На элитное хоккейное Сколково, пусть даже губернского значения, школа № 9 совсем не похожа. Обшарпанное желтое здание, на входе не секьюрити, а пожилая тетушка с бейджиком «охрана». На первом этаже стенды – «Большой дом для маленького гражданина», «Ночной город не для детей». На четвертом этаже мемориальная доска в память о погибших учениках. Живые ученики, крепкие нахальные подростки в спортивной форме, с гоготом прячутся в туалете – сачкуют свои математики и химии, скучный не-хоккей.

В конце девяностых – начале нулевых дружеская компания, к которой принадлежали Ваня Ткаченко и Женя Панин, часто сиживала в «Соленом псе» – «гадюшник», говорит Панин, «но с атмосферой». Атмосфера была та еще: беспородная мебель, бардак, драки, но зато – хороший коллектив бара, хорошая музыка: «Depeche Mode», «U2» на заигранных видеокассетах. Друзья тогда, естественно, мечтали – вот бы открыть собственное заведение. В 2006 году, когда о затее уже забыли, Ткаченко, уже хоккейная звезда, пришел в рекламное агентство, где тогда работал Панин, и объявил, что снял помещение – время делать свой бар.

Шесть лет спустя мы сидим в баре «Рокс» – центровом подвальчике на пересечении улицы Депутатской и Депутатского же переулка. Напротив на стене висит талисман, хоккейная майка Вани Ткаченко, номер «17». На полке – микроскопические шкалики с экзотическим алкоголем, которые Ткач (как называет его Женя) привозил из дальних вояжей. О звездном основателе, улыбчивом неунывающем ангеле-хранителе с вечной присказкой «Могло быть хуже», здесь напоминает практически всё – «и плитку эту тоже Ванька сам выбирал…», – и я не думаю, что этот культ личности – рекламный ход. «Труда и нервов сюда столько вбухано, – рассказывает Панин, – и песок мы выгребали отсюда тоннами, и разводили нас, и по деньгам обманывали – но вот сделали как-то, модное место стало, ходят хорошие люди. А теперь и не знаю, как оно дальше будет, что там родственники решат. Но мы будем всё делать, чтобы бар спасти. Хотя бы в память о Ваньке».

Панин, бледный, в свитере грубой вязки под горло, похожий скорее на студента-лыжника из шестидесятых, чем на держателя модного кабака, волнуется, кажется, вполне искренне, когда рассказывает, как прорывался в день катастрофы к берегу Туношонки через полицейские кордоны, как впадал в истерику, как вечером рвал кухонные черные фартуки на траурные ленточки (одна такая и сейчас висит в его потрепанном авто), как «Ванька даже в гробу выглядел шикарно, весь целый, офигенный вообще».

В какой-то момент он замолкает, а потом говорит, явно осторожно подбирая слова – может быть, потому, что и сам он в некотором смысле – в смысле «Рокса» – лицо финансово заинтересованное: «Знаешь… Появляются люди, которые немножко нагло и некрасиво себя ведут… Я вот до Нового года практически каждую неделю ходил на кладбище. Стоял, курил, с Ванькой про себя разговаривал… И часто наблюдал родственников погибших (особенно, кстати, неблизких), которые что-то урвали по компенсациям и выплатам. Сколько в них было гордости за себя, когда они усаживались на сиденья новеньких внедорожников… Для многих людей трагедия стала радостью – наконец-то добрались до бабла».

Бармен «Рокса» Вова, массивный, громогласный, бритый налысо, в свободное от смешивания коктейлей время работает хоккейным судьей. Хмуро громыхает из-за стойки: «Никогда я этого Путину с Медведевым не прощу! Путин на похоронах когда был, он же глаз не поднимал! – а почему?! Потому что знает, что это он виноват! Вот, – Вова неожиданно кивает на вход. – Единственный из политических приличный человек, Женя Урлашов. Всё им, гадам, в лицо сказал, партбилет «Единой России» на стол положил и дверью хлопнул. Понятия не имею, чего там у него внутри, честный он, не честный, вор, не вор, – а только вот за этот поступок я его уважаю!»

Обернувшись, успеваю поймать взглядом только медленно затворяющуюся дверь. На этот раз кандидат в мэры Урлашов вышел, не хлопая.

С Евгением Урлашовым я встречаюсь на следующий день в гостиничном лобби-баре. Фаворит мэрской кампании, которую местные знатоки считают «беспрецедентно грязной» и «полной компромата и провокаций», приезжает на машине с водителем, но, конечно, без всякой охраны. Свитер, джинсы, белесая щетина на подбородке. Амплуа «человек из народа» глядится вполне естественно.

Любопытно, что всё и впрямь было так или почти так, как говорит бармен Вова. Евгений Урлашов, местный, выходец из строительного бизнеса, выпускник Академии Госдумы, самый активный депутат муниципалитета, популист, как многие в Ярославле полагают, и впрямь громко и демонстративно вышел из «Единой России» после той сентябрьской катастрофы. Правда, из «ЕдРа» в то время потянулись многие, у кого с интуицией получше, включая балерину Волочкову. Правда, Урлашову кто только не пенял за то, что он «пропиарился на трагедии города». Но факт: вышел, противопоставил себя – и теперь, глядишь, окажется в кресле мэра. То есть Урлашов – это именно тот человек, чья карьера публичного политика пошла на взлет практически с момента падения «Локомотива».

Злосчастный Як-42Д с регистрационным номером RA-42434 рухнул на берег речки Туношонки возле ее стрелки с Волгой около 16:00 седьмого сентября 2011 года. Сам полет длился считаные секунды: Як при нормальной погоде и хорошей видимости слишком долго разбегался по взлетке, выкатился аж на 450 метров за ее пределы, там – уже от грунта – наконец оторвался, сразу зацепил препятствие (считается – трехметровую антенну курсового радиомаяка) и с резким левым креном с высоты около пяти-шести метров упал примерно в шестиста метрах от торца взлетно-посадочной полосы (ВПП). Фрагменты Яка расшвыряло на две-три сотни метров, часть фюзеляжа оказалась в воде: потом установят, что трое из погибших умерли не от травм – утонули.

Рейс компании «Як-Сервис» был чартерным – летели в Минск, на игру; и этот борт, и эти пилоты работали с командой уже много раз. В самолете был практически полный основной состав команды и тренерского штаба (игроки, включая иностранных легионеров; тренеры – включая главного тренера канадца Брэда Маккриммона; массажисты, врач, методист, администратор – словом, все, кто заставлял эффективно и бесперебойно работать хоккейную машину «Локо») – тридцать семь пассажиров, плюс восемь членов экипажа. Сорок пять человек. Выжил один – Александр Сизов, инженер по наземному обслуживанию радиоэлектроники, в экипаж не входивший и сидевший с командой в салоне. Сизова с 15-процентными ожогами и многочисленными переломами уже на следующий день после катастрофы увезли из Ярославля в Москву, в «Склиф». Вместе с ним увезли и нападающего Александра Галимова – второго человека, который после падения оставался жив: он сумел даже сам уйти от горящих обломков Яка и назвать себя спасателям. Но у Галимова было обожжено больше 80 % тела, и 12 сентября он умер тоже.

Остальных погибших ярославцев (а их среди жертв получилась треть) хоронили уже 10-го и буквально всем городом. Прощание с хоккеистами на «Арене» растянулось на шесть часов и собрало сотню тысяч человек, город плакал, город наполнился черными ленточками (а потом и наклейками ««Локо»: помним, любим, скорбим» на автомобилях). На похоронах присутствовал лично Путин, тогда премьер. Медведев, тогда президент, возложил цветы на обожженный, усыпанный обломками и пропитанный авиационным керосином берег Туношонки уже 8-го, изменив для этого программу проходившего в те дни в Ярославле Мирового политического форума. Позже в Кремле он заговорит о чистке рядов мелких авиакомпаний (имеющие в своем парке менее двадцати машин предлагалось расформировывать и сливать с крупными) и о том, что надлежит закупать исключительно надежную технику, даже если она зарубежная.

Версии причин катастрофы стали роиться уже 7 сентября: техническая неисправность, теракт, некачественное топливо, слишком короткая ВПП. Некоторые версии власти отмели сразу, некоторые позже: самолет был исправен, керосин нормален, ВПП достаточна, а теракт исключен. Как положено, возбудили уголовное дело. В ноябре МАК, Межгосударственный авиационный комитет, огласил окончательные данные расследования: виновен «человеческий фактор». Причиной гибели Яка признаны неверный расчет, ошибки и несогласованные действия экипажа: командира Андрея Соломенцева и второго пилота Игоря Жевелова. К тому же в крови Жевелова были найдены следы понижающего реакцию фенобарбитала, употребление которого пилотскими регламентами запрещено (правда, тут же нашлись эксперты-врачи, утверждающие, что такие следы может оставить хоть прием валерьянки). Конечно, родные пилотов, уверенные, что те – с их опытом и налетом в тысячи часов – не могли совершить таких глупых ошибок, с выводами не согласились и попытались оспорить решение МАК в судебном порядке. Но в феврале 2012-го столичный Замоскворецкий суд отказался принять их иск к производству, поскольку «МАК обладает дипломатическим иммунитетом».

При этом в Ярославле каждый второй уверен, что знает причину катастрофы – не прямую, так косвенную. Это Мировой политический форум, проходивший тут в те сентябрьские дни. Потому что маленький аэропорт Туношна был перегружен бортами залетных больших людей, царила суматоха. Потому что форум должен был проходить в концертно-зрелищном центре по прозвищу «подарок президента»: якобы Путин еще в свой второй президентский срок сказал – стройте к празднованию тысячелетия, деньги дадим, это вам подарок от федерации; а потом президентом стал Медведев, деньги куда-то делись, «подарок» так и стоит недостроенным – а форум оккупировал «Арену 2000», и «Локомотив», который должен был вообще-то играть дома, полетел в Минск. Потому что… Да мало ли почему. Потому просто, что все тут привыкли – власть несправедлива и власть врет априори.

«Я был в мэрии тогда, – сидя за стойкой в лобби, рассказывает кандидат в мэры Урлашов. – О катастрофе узнал буквально через несколько минут после того, как всё случилось. Спустился из мэрии и прошел всего квартал: почти каждый горожанин разговаривал по телефону, и было видно, что творится что-то ужасное. Люди стали заходить в кафе, в какие-то места, где есть телевизоры. Город впал в ступор, обстановка была гробовая. Мне позвонили с «Эха Москвы». Спросили, увязываю ли я произошедшее с Международным форумом. А я, естественно, увязывал, потому что прилетало множество высокопоставленных гостей, аэропорт Туношна был перегружен. Мне позвонил товарищ, который в Туношне работает, и сказал, что ребят подгоняли с вылетом из-за этой перегрузки, и взлетали они с неполной полосы. Я за это поручиться не могу, но аэропорт у нас маленький. Это я на «Эхе» и сказал: страна у нас устроена так, что лишь бы чиновнику угодить, а о безопасности в такие моменты думают в десятую очередь. На НТВ я сказал то же самое. И началось давление со стороны руководства «Единой России»: мол, забери свои слова назад, мы члены одной команды, не раскачивай лодку! Они это любят – про лодку… С теми же предложениями: опровергнуть, не горячиться, – мне три дня звонили. Потом я приехал и написал заявление о выходе».

«Ну а к результату расследования МАК вы как относитесь?» – «Нормально. А на кого им еще списывать? На мертвых, они уже ничего не скажут. Словом – Ярославль не верит. Да, разобраться в ситуации с профессиональной позиции – это надо, конечно. Но только никто из разбирающихся не увязал катастрофу с Международным форумом. И это вранье. А в 2018-м Ярославль, между прочим, в списке городов, где возможно проведение чемпионата мира по футболу. И что – снова в Туношну будут прилетать огромные толпы? Чем всё это кончится?..»

С полемическими навыками у Урлашова поставлено неплохо. Увязывает ли он плохие результаты местных единороссов с гибелью команды, излагает ли свою программу (дороги, детсады, борьба за каждого инвестора!), отбивается ли от намеков на то, что за ним стоит группа московских бизнесменов, желающих потеснить местных тузов вроде Якушева, – всё получается бойко, жестко, цепко. «После этой катастрофы, – дожимает Урлашов напоследок, – оборвалась важная струна в душе почти каждого человека. Ее уже не склеишь. Но любой минус надо стараться обернуть в плюс. Мы должны извлечь уроки. Мы – то есть вся страна, а не Ярославль. Ярославль уже свои уроки вынес – я имею в виду отношение к власти». Жмет мне руку, уходит целеустремленной походкой мимо длинного стола, за которым немцы из «Берлин-Хеми», не иначе серьезные инвесторы, поголовно уткнувшись в ноутбуки, перестукиваются костяшками своего хохдойч. Я смотрю ему вслед и думаю, можно ли приложить к Урлашову знаменитую формулу Р. П. Уоррена насчет «ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать»? Ну ладно, не к нему, так к Жене Панину с его баром? К Леониду Владимировичу Ткаченко с его хоккейной школой, в конце концов?

И еще я делаю свою ставку на итоги второго тура. Если мэра Ярославля сейчас зовут Евгений Урлашов, то я выиграл.[3]

Вечером седьмого марта новый состав «Локомотива» берет реванш и обыгрывает питерских моряков. Но мораторий на общение с прессой всё равно не отменен. Утром восьмого всё так же морозно, но что-то в воздухе еле слышно бормочет о весне. Вдоль стены Спасо-Преображенского монастыря в сторону краснокирпичного Гарнизонного храма Архангела Михаила движется группа кришнаитов в ярких дутиках поверх ярких сари. Лучезарные девушки поют «харе-харе», бородач лупит в барабан, бритый детина наяривает на баяне. Прохожие оборачиваются и улыбаются. По рафинаду промерзшей Которосли с ревом проносятся два снегохода, по широченной слепящей ленте Волги – скутер на воздушной подушке.

«Жизнь-то проходит, – говорит пожилая русская торговка за сувенирным лотком нерусской чернявой соседке. – А я больше не могу так».

«Он как мячик, – говорит в «нокию» красивая барышня, облокотившаяся на перила беседки с открыточным видом на речную стрелку и купола, купола, купола; перила по привозной басурманской моде увешаны замками, манифестирующими нерушимую крепость чьих-то брачных уз. – Его пинаешь, а ему не больно».

Снизу, из вмерзшего в лед ресторана «Поплавок», выводит про молоду-у-ю Ефрем Амирамов, держатель контрольного пакета сердечных акций женского, 35+, населения Родины в те лихие девяностые времена, когда Господь еще не явил нам Стаса Михайлова в силе его и славе.

На кованом заборе церкви Спаса на Городу – принтерная распечатка, квант стихотворной духовности с легкими пунктуационными аберрациями:

- Не зли других, и сам не злись –

- Мы ж гости в этом бренном мире.

- А если что не так – смирись,

- Будь поумней и улыбнись.

- Холодной думай головой,

- Ведь в мире всё закономерно:

- Зло излученное тобой,

- К тебе вернется непременно!

Внутри низкие потолки, запах ладана, полумрак, два сине-красно-белых, как «локомотивная» униформа, световых пятна брошены оконным витражом на пол, в луче левитируют пылинки, по стенам – золоченый комикс христианства-в-действии: святые, великомученики, ангельский полк вертикального взлета. На новодельной иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец» – скорбноокая Мария с семью обнаженными клинками в руках, держит их за острия веером, как метатель ножей из боевиков Родригеса. Перед иконой горит единственная свеча, ровное пламя неподвижно. Перед свечой стоит единственный посетитель, неурочный азиат в гортексовом скафандре с боевым «Кэноном» на груди, неподвижен тоже. Старушка за прилавком с товарами первой православной необходимости (рядом мятый жестяной бак с краником, надпись: «Святая вода»), кажется, дремлет.

Жизнь зависает на паузе.

Тут снаружи ревут лошадиные силы и ухает сабвуфер, галопирует, нарастая и удаляясь, проседающий на басах голос рэпера Ноггано: «Пай-ду водки найду, what can I do, what can I do, водки найду!..». Старушка чихает и крестится, азиат со сноровкой опытного кэндоиста вскидывает «Кэнон», жизнь вздрагивает и идет дальше.

Код обмана

Без следа: почему гибель СССР – факт истории, но не факт искусства (2011)

1991 года не существует. Ни всего его, «переломного» и «судьбоносного», ни августовской трехдневной коды с танками и толпами перед Белым домом, ни беловежских финальных содроганий. Во всяком случае, девяносто первого не существует в российском искусстве, в мифологическом пространстве кинематографа и беллетристики. Прошло двадцать лет. Не снято и не написано практически ничего.

Что означает и чем грозит нам это «значимое отсутствие»?

Это кажется чертовски странным. Про девяносто третий – с теми же и там же танками и толпами (только массовки по разные стороны баррикад были причудливо перетасованы, былые союзники разведены по противным станам, былые враги сведены в один… и крови пролилось куда больше) – блокбастеров хоть и не поставлено, но вот романов сочинено множество, в том числе незаурядных. Взять хоть «Журавлей и карликов» Леонида Юзефовича, пару лет назад абсолютно заслуженно получивших премию «Большая книга», или «1993» Сергея Шаргунова.

Вообще про все дальнейшие «лихие девяностые» чего только не написано и не снято: от «Бригады» до «Олигарха», от «Поколения П» до «Большой пайки»; всякий заметно «поураганивший» (копирайт премьера Путина, любящего приложить героев девяностых метким словцом) персонаж взят на карандаш или под прицел камеры – хоть приукрашенный, но реальный комбинатор Мавроди в «ПираМММиде», хоть вымышленный, но знаковый копирайтер Татарский в подзалежавшейся экранизации пелевинского «Generation П».

Со «стабильными нулевыми» – та же история: зафиксированы, препарированы, рассмотрены сквозь призму интеллигента и нацбола, нацмена и бизнесмена, бузящего скинхеда и бухтящего офисного планктона, чеченского ваххабита и омоновского трилобита. Да взять хотя бы Пелевина, который, обязавшись по контракту с «Эксмо» выпекать книгу в год, быстро создал подробнейший саркастический компендиум главных лиц и трендов десятилетия, позволяющий без проблем, «Википедии» и «Викиликс» выяснить, когда именно чеченских джигитов на рынке крышевания бизнеса потеснили джедаи из ФСБ (повесть «Числа», начало нулевых), как вервольфы средней полосы решили свои проблемы, став оборотнями в погонах (роман «Священная книга оборотня», середина нулевых), и зачем в процессе ротации родной закулисы криэйторы из Института пчеловодства переквалифицировались в ведающих гламуром, дискурсом и баблосом упырей (роман «Empire V», конец нулевых).

Всё не так с девяносто первым. У событий, изменивших вроде бы исторический маршрут гигантской страны и передернувших стрелки на путях так круто, что состав распался на вагоны и чуть не ссыпался в пропасть (а многие скажут, что и ссыпался, – если составом считать СССР), у тектонического сдвига Истории, с классицистским тщанием упакованного в три дня единого места-времени-действия, – почти отсутствующий художественный выхлоп. Мемуары очередного битого политического валета – пожалуйста; очередной конспирологический конструкт на тему «Горбачева в Форосе похитили инопланетяне из вашингтонского обкома» – на здоровье; и всё. Всё? Да почти: еще были конспирологический же, но роман Проханова «Последний солдат империи» (чтобы его припомнить, надо очень любить Проханова), автобиографический роман Евтушенко «Не умирай прежде смерти» (чтобы припомнить его, надо очень не любить Евтушенко!), – а что еще? Обещанный еще год назад фильм Льва Прудкина «Луна-луна», где действие происходит в те самые три дня, но в Крыму, до проката как-то не добрался, и вообще непонятно, готов ли; и вроде бы было еще какое-то кино с августом и совестливыми танками, обаяния неописуемого, – чуть не с Харатьяном, что ли? – но тут и память, и ищейки «Гугл» с «Яндексом» милосердно воздерживаются от деталей.

Всё? Кажется, всё.

Это и впрямь чертовски странно, разве нет? Положим, нетрудно понять, отчего свободолюбивую «легенду-91» давно перестала привечать власть со всеми ее идеологическими мощностями. Для власти путинской это и вовсе нонсенс – с чего бы она, изо всех сил стремящаяся отучить своих граждан выходить на площадь (и превратить в маргинальных клоунов тех, кто туда упорно прется), взялась эксплуатировать историю про то, как однажды граждане на площадь вышли – и это якобы что-то там решило! Да и власть предыдущая, ельцинская, уже в девяносто третьем вынужденная разъяснять «народу» при помощи танковых пушек, что баррикады у Белого дома – это не всегда комильфо, очень быстро принялась дистанцироваться от «легенды-91».

Но искусство-то, за которым вроде именно девяносто первый закрепил невиданную в русских веках свободу самоизъявления; искусство, которому просто положено притягиваться к «точкам бифуркации», к крутым поворотам – тем более таким, которые в корне меняют жизнь огромной страны (а разве не так и вышло?); оно-то отчего молчит про год 1991-й?

Украдем у филологов термин – разумеется, это «значимое отсутствие». Двадцать лет спустя, в тревожном предчувствии ближайшего будущего хорошо бы начать понимать, что именно оно значит. Почему всё обстоит именно так, а главное – к чему?

«Да потому, что нихуя это не новая страна!» – говорит вдруг Леонид Парфенов, лучший тележурналист России.

Я вздрагиваю. Вопрос про девяносто первый и его значимое культурное отсутствие я задал ему минут пять назад. За это время мы уже успели почти протолкаться к выходу через оба огромных павильона выставочного центра «Earl’s Court», уворачиваясь от нагруженных книжками англичан, немцев, французов, китайцев, поляков, итальянцев и русских, русских, русских. Это апрель 2011-го, Лондон, Книжная ярмарка, на которой Россия – главный гость и изо всех сил пытается продать главному в мире читающему рынку, англоязычному, свою новую, XXI века выделки, литературу: ту, где нет ни бородатого Толстоевского, ни, да-да, 1991 года. С вопросами о котором я и пристаю к избранным литераторам. Парфенов, эталонный профи и (после памятного выступления на вручении премии Листьева, где Леонид Геннадьевич за семь минут емко описал сервильность и деградацию сегодняшнего ТВ) совесть русской тележурналистики, не вполне писатель – по крайней мере, не пишет беллетристику; зато представляет в Лондоне свой «лонгселлер» «Намедни», многотомную и высокоточную опись последних десятилетий советской и постсоветской жизни, и последний вышедший том – как раз про девяностые. Так что я пристаю и к Парфенову.

Никакой новой общности, развивает Парфенов мысль на ходу, никакой нации свободных россиян так и не возникло, откуда же взяться их мифологии? «Да, – говорит он, – конечно, вроде логически должно быть какое-нибудь «Спасение рядового Райана» про август-91, какой-нибудь духоподъемный блокбастер про танкистов, отказывающихся стрелять по Белому дому и занимающих вокруг него оборону. Но нету – потому что нет общей страны и единой нации, потому что нет и не предвидится синтеза. Что такое сейчас в России национальное единство? Два всем известных мужчины, что ли? В духе «мы с Дмитрием Анатольевичем близкие люди и понимаем друг друга, сейчас вот сядем национальную идею придумывать, как решим, так и будет»? Ну, это даже не смешно. Русские в Кремле – это одна нация, на Дальнем Востоке – другая, в Костроме – третья, в Лондоне – четвертая, и нет между ними ни-че-го общего, и мифа у них общего быть не может, точка!» Парфенов, свободный электрон атомизированной русской действительности, поддергивает манжеты пижонской рубахи в мелкую розочку и бодро устремляется куда-то в сторону ресторанчика «The Troubadour».

Я рад бы поспорить с Парфеновым, но я не могу. Синтеза не происходит. «Рождения нации» не случилось. Новая общность разобщена, кажется, по всем мыслимым параметрам: национальным и социальным, классовым и кассовым. Разграничена по горизонтали где МКАД, где рубежами живущих автономно регионов, где заборами коттеджных поселков. Рассечена по вертикали на почти не сообщающиеся и друг друга терпеть не могущие этажи-отсеки. Всё так, и странно было бы ожидать в предельно разделенной стране мощной и слитной мифологии; к тому же выплавка единого мифа – дело не для одиночек, тут нужны государственные мощности. Всё так – но сдается, что это скорее другая формулировка вопроса, чем ответ на него, скорее еще одно следствие, чем причина. А причина и ответ для обоих вопросов – «почему в России-2011 такое разобщенное общество?» и «почему писатели не пишут про 1991-й книг, а режиссеры не снимают фильмов?» – находятся в какой-то одной точке. И эта точка, будто стивенкинговское Странное Место, настолько неблагоприятна для посещений, что туда совершенно не хочется попадать даже отчаянным одиночкам, которым сам бог велел отыскивать и использовать художественные модели русского бытия безо всякой оглядки на державный миф и государев агитпроп.

Впрочем, я получаю на свой вопрос разные варианты ответа, и некоторые утешительны вполне. Например, такой: просто временная дистанция слишком мала. «Дело в том, что общество до сих пор расколото и не выработало своего отношения к нашему общему «недалекому прошлому»… – пишет на сайте «Сноб» предприниматель Павел Рабин. – …Нынешнее поколение и участники событий до сих пор не могут понять и признать историческое значение событий последнего десятилетия XX века. Сначала это время должны проанализировать ученые и публицисты, а потом уже художники. Этими учеными станут наши дети, а художниками – наши внуки. Дети и внуки тех, кто стоял у Белого дома или не мог оторваться от круглосуточных телетрансляций». «…Рано еще, – откликается в той же дискуссии консультант Виктор Майклсон. – «Репортажно» пишутся стихи и рассказики, чуть позже (например, о детстве) – повести… А большой жанр – он должен вылежаться… Толстой же начинал роман о двадцать пятом годе, а потом понял, что про 1825-й нельзя писать, не написав о 1812-м…»

И почти про то же говорит мне Дмитрий Быков, один из самых популярных русских журналистов и плодовитых русских сочинителей, сам, казалось бы, собаку съевший на препарировании точек бифуркации русской истории – от пройденных уже (1918 год, «Орфография») до чаемых (близкое антиутопическое будущее, «ЖД»). «Знаешь, – говорит он, – у меня есть смутное подозрение, что некоторая непрописанность событий 1991 года в русской литературе объясняется отсутствием внятной, неангажированной точки зрения на них. Это одновременно триумф свободы, энтропии, распада, героизма, глупости, пошлости и т. д. Описывать это с точки зрения либерала невозможно, ибо мы знаем, что настало потом, – а самые умные уже и на площади перед Белым домом догадывались. С точки зрения нелиберала – до сих пор не совсем прилично: очень уж быстро сдулся ГКЧП. Объективный взгляд на вещи – и, соответственно, некая новая историософия – дело отдаленного будущего. Сам я с трудом себе представляю, о чем можно было бы писать применительно к августу 1991 года: никто из участников событий ничего в них не понимал, повторять тогдашние заблуждения скучно, а вписывать в те времена наблюдателя с сегодняшним взглядом нечестно. Штука была в том, что неправы все: бессмысленно спорить, красное или зеленое, когда – круглое».

Ну хорошо, думаю я, пусть так; но если значимая коллизия нового времени в том, что не красное или зеленое, а круглое, и если эту коллизию можно наглядно и увлекательно прояснить на драматургически выигрышном материале девяносто первого – так почему ж ни у кого не возникает такого желания?.. Ссылка на скороспелую «репортажность» работает едва ли: какая уж тут репортажность, двадцать лет прошло, шутка? Ладно, дальнозоркому гению Толстому в «Войне и мире» потребовалось отодвинуться от своей эпической фактуры на еще большее расстояние, но мало ли стоящих вещей делается по горячим следам? И если даже для рождения шедевра действительно нужно, чтобы все участники событий чинно проследовали в могилу, не мешает же это менее претенциозным творцам вгрызаться в совсем еще неостывшие девяностые и нулевые, в бандитские разборки, битвы олигархов, дефолт девяносто восьмого, чеченскую войну, чекистскую реставрацию? Почему же они упорно обходят стороной девяносто первый со всей его треклятой переломной судьбоносностью?