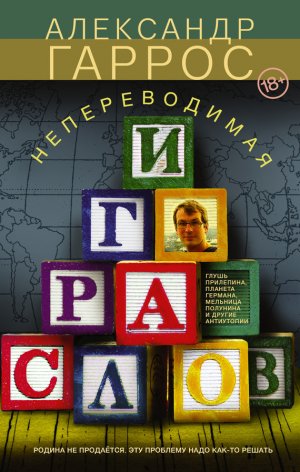

Непереводимая игра слов Гаррос Александр

Я киваю, хотя, по-моему, магистральную тему современной русской литературы стоит сформулировать иначе.

Едва ли не всякий русский сочинитель, приподнявшийся над уровнем плинтуса и Донцовой, принимается немедленно выяснять отношения – даже не с русской Властью, как принято думать, а с самим механизмом функционирования русской Истории. Он пытается установить, почему этот механизм после любых сотрясений и в любом антураже – при государе императоре и большевиках, во времена семибанкирщины и братковских разборок или во времена чекистов и гламурных бутиков – с упорством шарманки разыгрывает одну и ту же пьесу, финал которой печален для гражданских свобод и прогресса, индивидуального преуспеяния и процветания державы, прочности быта и чувства собственного достоинства.

Он надеется понять, можно ли изменить сюжет этой пьесы в целом, – а если нет, то можно ли добраться до индивидуального хеппи-энда, оставшись русским, не погибнув и не потеряв лица.

И – независимо от собственных убеждений и темперамента – получает на удивление схожие ответы. Что по-настоящему изменить ничего нельзя, а уцелеть и даже не поступиться принципами можно – поскольку играющая бесконечную пьесу машинка работает бесперебойно, но хреново. Как любая русская техника для массового применения.

Это коллизия, которая так или иначе занимает Сорокина и Быкова, Иванова и Рубанова, Минаева и Слаповского, Кабакова и Акунина, Юзефовича и Прилепина и многих, многих других.

Это интересная коллизия, она крайне важна для процентов пяти российского населения – я склонен думать, лучших пяти процентов, но, сдается, малоинтересна и остальным девяноста пяти внутри, и всем вовне, за исключением славистов и кремленологов.

…На книжной ярмарке в Нью-Дели, где Россия была главным гостем, а рассчитывающие на контракты издатели-индусы с фамилиями вроде мистер Супрастин или мистер Сушил Весла потерянно бродили между русских селебрити, я был свидетелем спора писателя Веллера и писателя Прилепина.

Веллер и Прилепин ночью сидели в ресторане индийского отеля. Они пили водку и спорили. Они спорили о том, собирался ли Сталин первым напасть на Гитлера. Веллер утверждал, что да. Прилепин настаивал, что нет. Веллер был логичен и неотвратим, как поступь римских легионов. Прилепин играл за русскую душу. Логика была ему не нужна.

– Почитайте Марка Солонина, молодой человек, – рубил Веллер, медленно наливаясь холодным бешенством без единой мускульной дрожи в лице.

– Да плевал я на Солонина! – парировал Прилепин. – Я не ве-рю! Не верю, и всё!

Они допили водку, ни в чем друг друга не убедили и пошли по номерам. Я смотрел в густую жаркую ночь индийского января. Мне было грустно. Только что два талантливых и милых мне русских человека долго и ожесточенно спорили из-за того, чего никогда не было. Совсем не замечая лежащей вокруг огромной и разной страны – с историей, уходящей за горизонт событий, с населением, перевалившим за миллиард, с такими страстями, что Шекспир мог бы нервно курить в углу. Я приехал в Нью-Дели из Мумбаи, я видел эту страну из окна поезда и немножко живьем, и увиденное меня поразило. Я думал, что британец Дэнни Бойл тоже мог бы ночь напролет спорить здесь с каким-нибудь компатриотом о том, хотел ли Черчилль развалить империю. Но Дэнни Бойл вместо этого снял в Мумбаи «Миллионера из трущоб», и его посмотрел весь мир, и ему дали «Оскара».

В Беллинцоне на книжном фестивале «Babel» поздравляли с днем рождения Рубена Гальего. Он сидел в своем высокоточном, умном инвалидном кресле. Он был умен, обаятелен и красив, и молодая жена смотрела на него с любовью, качая на руках ребенка. Рубена поздравляли Шишкин, и Улицкая, и Ванни с Анной Лидер, и их красивые кузены и кузины. Всеобщий друг Лилин, который чем дальше, тем больше кажется мне хорошим парнем (что, конечно, означает: он талантливый профессионал), приобнимал его за плечо. Я смотрел на них и думал, что передо мной сейчас олицетворенные модели, разные варианты отношения русской литературы с миром.

Модель Шишкина: алхимический брак Достоевского и постмодерна; высокооктановая эрудиция плюс исторически закрепленный за нами мотив мирового страдания.

Модель Улицкой: темы, которые принято называть общегуманистическими; отчетливо женс-кая – а Россия, известно, женственна – интонация; ровное уважение к тем, кто проявляет интерес, способность поговорить с ними, например, про Ходорковского, но твердое намерение думать и заботиться о своем.

Модель Гальего: тот же гуманизм, только на личном страшном опыте, почти шаламовском; гуманизм, возведенный этим страшным опытом в степень; цепляющий за душу, но в больших дозах труднопереносимый.

И даже модель обаяшки Лилина: очаровательное самозванство, уходящее корнями к Лжедмитрию и детям лейтенанта Шмидта; готовность рассказать европейским издателям и критикам о России всё то пряно-шокирующее и ужасно-волнующее, чего они втайне желали, но не смели надеяться.

Мне милы все эти модели, даже лилинская. Просто среди них нет одной, милой мне еще больше. Модели «игра на равных» – при том что каждый остается собой. Чтобы собственные ответы – но на общие вопросы. Чтобы своя позиция – но в доступной другим системе координат.

В Москве я задавал свой вопрос про давно не пишущих международные бестселлеры русских Леве Данилкину – может быть, единственному критику в стране, влияющему не только на репутацию, но и на коммерческую судьбу авторов.

– Знаешь, – говорил мне Лева, – современное состояние русской литературы можно описать словосочетанием «блестящая изоляция». Она эндемик, со всеми плюсами и минусами этого статуса. Она развивается не по тем законам, которые работают практически везде. Скажем, «высокая литература» в отечественном варианте главным образом занимается исследованием общества, кодированием национальной идеологии и проектированием образа будущего. И я считаю, плюсов у эндемичности больше, чем минусов. Русская словесность сохраняет оригинальность. Хотя при этом внутренний престиж отечественной литературы в обществе колоссально упал по сравнению с советским временем. Безусловно, чтобы преодолеть ощущение собственной неуспешности, провинциальности и невостребованности, русской литературе очень нужен какой-то глобальный хит – как «Лолита», как «Мастер и Маргарита», как «Живаго» ну или хотя бы как «Архипелаг ГУЛАГ». Хит – и Нобелевская премия русскому автору. Разумеется, крайне сложно выйти на сверхзатоваренный англо-американский рынок бестселлеров; разумеется, практически нереально пробить современному русскому писателю Нобелевскую премию; однако и глобальный хит, и премия могут произойти. И если хотя бы один «черный лебедь» все-таки вылетит, за ним может последовать целая стая.

Мы переглядываемся, опознавая друг в друге членов ложи имени Талеба. Разве что, думаю я, вместо словосочетания «блестящая изоляция» я бы использовал словосочетание «нейтральная территория». Нейтральная между былой ролью универсального заменителя религии, политики и философии – и ролью ни на что не претендующего шоумена. Между реставрацией автономной, замкнутой системы координат – и прорывом в общую. Между работой исключительно на внутренний рынок (видит Бог, достаточно большой) – и возможностью увидеть физиономию русского сочинителя на билборде в Лондоне и Мадриде. Или его фамилию в титрах голливудского фильма.

Между – хрупкий баланс, заставляющий щуриться и высматривать в небе «черных лебедей».

Я уезжаю из Беллинцоны.

Вчера вечером был прощальный банкет. Русских писателей на нем оставалось всего ничего. Русские писатели уже успели разъехаться по нерусским направлениям. Улетел в Нью-Йорк Гальего. Убыла в Милан Улицкая. Отправился в Цюрих Шишкин. Впрочем, неизменный Николай Лилин успевал за всех, чертиком из табакерки возникая в каждом уголке ресторанного зала, в любой из маленьких компаний, на которые привычно разбились гости. За одним из длинных, как на грузинских застольях, столов я оказался слева от него и напротив человека, как две капли похожего на Клинта Иствуда. Иствуд мило болтал с Ванни и Анной Лидер. С красивыми кузенами и кузинами. С энергичными мамами и благообразными патронами из мэрии. Иствуд делал комплименты русским гостям, наличным и отсутствующим: точные и тонкие комплименты. Иствуд расцеловал всех в щеку и откланялся. «А кто это был?» – спросил я. И тут выяснилось, что никто не знает этого человека. Даже Лилин, который уже знает всех. И я подумал, что человек, похожий на Клинта Иствуда, скорее всего, и был Клинт Иствуд. А значит, не исключено, что завтра кому-то из русских гостей позвонят из Голливуда и предложат контракт на шестизначную сумму.

Сегодня утром быстрые суставчатые пальцы поездов тасуют колоду открыточных видов кантона Тичино с шикарным шулерским треском. Я сажусь у окна. Я смотрю на виноградники. На крепенькие, по-апеннински румяные городки. На покатую, поросшую жесткой курчавой зеленью мускулатуру гор, встающих из спектрально-синих озерных ванн.

Я прихлебываю пиво, стоящее примерно как фальшивый «ролекс» в московском подземном переходе и фальшивое примерно настолько же. Я думаю о том, за каким лешим мне так уж хочется, чтобы русские писали международные бестселлеры. Если, конечно, вывести за скобки праздничную галлюцинацию собственной межконтинентальной славы. С Голливудом и контрактом на шестизначную сумму.

Не то чтобы меня так увлекал международный престиж державы. Но да, мне кажется правильным, чтобы мою страну опознавали в иных краях не только по фамилии тефлоново-баллистического премьера, но и по именам пары-тройки знаменитых писателей. Я не думаю, что эндемики русской культуры особенно пострадают от такой перемены. Вряд ли культура Дании сильно потеряла оттого, что фамилию копенгагенского затворника Хёга выучили многие иностранцы, а фамилию датского премьера не вспомнит ни один.

И еще мне кажется, что за последние десятилетия мы аккумулировали страшный и страшно интересный опыт. И мне кажется правильным суметь увлекательно рассказать о нем остальным.

И кажется также, если этот рассказ будет услышан и оценен, станет гораздо легче полагать, что твое ощущение принадлежности к большому, сложному и общему пространству не самогипноз, а так оно и есть на самом деле.

Я допиваю свой поддельный «ролекс». Я хожу на нелегальные перекуры в поездной сортир. Странным образом в поездах страны, где специальная мусорная полиция строго надзирает за тем, чтобы граждане правильно рециклировали отходы, все сортиры – варварского прямого слива. Странным образом это обнадеживает.

Мысли упорно сбиваются в эгоистический регистр. Когда я дребезжу чемоданными колесиками по плитке очередного вокзала, в голове у меня уже проматываются как минимум три идеи, соблазнительно похожие на идею международного хита.

У меня еще много времени; долгий кружной путь через Европу; вполне достаточно, чтобы покрутить все три так и эдак, чтобы одна из них начала казаться всё более привлекательной; в ней, кажется, есть всё что надо: национальный колорит и здоровый космополитизм, соответствие жанровым ГОСТам и безуминка ноу-хау; чем не заявка на бестселлер, чем не универсальный, конвертируемый, вполне себе международный ответ на рыночный вызов?

У меня еще много времени до Шереметьева-2, где на стойке погранконтроля с запаянной в стекло девушкой-блондинкой универсальные международные ответы заканчиваются и начинаются проклятые русские вопросы.

Девушке не нравится мой латвийский негражданский паспорт. Ей трудно поверить в подозрительно конвертируемые вещи, имеющие одинаково свободное хождение по ту и по эту сторону занавеса. Девушке не нравится, что у виснущей на моей руке пятилетней дочки подданство РФ и годичная шенгенская мультивиза. Ей сложно согласиться с тем, что сделанное в России может вступать в столь ранние, тесные и вольные отношения с зазеркальем.

Она снимает трубку и звонит в инстанции, более сведущие в запутанных отношениях миров. Она холодно сообщает мне, что разговаривает не со мной, когда я пытаюсь сбивчиво изложить ей свое видение этих отношений. Она, кажется, смотрит на меня одновременно в фас и в профиль, даже когда не смотрит вовсе.

Через сорок минут я, волоча дочку на сгибе локтя, пересекаю госграницу с отчетливым чувством, что мне стерли одну операционную систему и инсталлировали другую, попутно переформатировав жесткий диск. Я знаком с этим чувством.

Это чувство возвращения домой.

Но одну, лучшую из тех трех идей я, кажется, все-таки запомнил.

У меня есть нож

Пять лет спустя: глобальный урка (2015)

Ф-фак! – я шлепаю книгу на стол.

Два года назад. Я сижу на кухне и читаю «Призрака», свежий нуар норвежца Ю Несбё про злоключения инспектора Харри Холе. Холе идет по следу загадочного наркобарона. Но, как я только что выяснил, по следу Холе тоже кое-кто идет. Сибирский Урка. Сибирские Урки – это древний клан. Практически племя. Они не смешиваются с посторонними и передают традиции из века в век. У них есть свой кодекс чести, как у бессоновского Леона: жить грабежом и разбоем, не сотрудничать с властями, не трогать женщин и детей. Каждый Сибирский Урка проходит обряд инициации – и получает фамильный нож, переходящий из поколения в поколение. Именно им Урка сейчас и намерен перерезать инспектору Холе горло…

«Твою же мать!» – говорю я. Я испытываю, что называется, смешанные чувства: от веселого бешенства до печального восхищения.

Просто я отлично знаю, откуда растут ноги у этого Сибирского Урки.

Я очень хорошо помню эту встречу.

«Слышь, друг, бля-нах, ты же русский? Ну я сразу, нах-бля, вижу, что наш, русский… Не свой тут, нах…» – и через полминуты он уже рассказывает мне, что все бабки мира, бля-нах, у богатых жидов. И даже Вторую Мировую они затеяли, нах-бля, чтобы стать еще богаче.

Это тремя годами раньше: осень 2009-го. Я сижу в кафе посреди Беллинцоны, кантон Тичино, Итальянская Швейцария. В Беллинцоне – литературный фестиваль «Babel», «Вавилон»: каждый год собирает представителей какой-нибудь из национальных литератур. В этом году – русские: Улицкая, Шишкин, Рубен Гальего. Я же тут в качестве корреспондента журнала, проводящего в жизнь идею Global Russians, «глобальных русских», которым отечество – весь мир; с заданием сочинить текст о том, как бы русской литературе вернуться в законодатели мировых трендов и поразить ойкумену бестселлерами. Я вяло медитирую над этой задачей, когда он плюхается на стул напротив.

Молод, с бритой головой скинхэда и стильной бородкой монпарнасского тусовщика, с острыми быстрыми глазками, обильно покрыт тыкухами – на пальцах перстни судимости в ассортименте, которого хватило бы на всех подручных Деда Хасана, на шее раскрытая на фоне креста книга со слоганом «Не бойся, не проси, не верь». Ничуть не смущается, встретив во мне не духовного собрата, а как бы наоборот. Моментальная реакция: секундная смена масок – и вот уже выясняется, что он и сам немножко еврей, по бабушке, а что? И тут же – головоломный вираж в дебри конспирологии, в сердцевину мировой закулисы: к Личо Джелли, легендарному главе масонской ложи П-2, с которым он якобы дружит, к Бильдебергскому, нах, клубу, в котором всё мировое зло, а заодно и ко всем изгибам его нереальной, нах, во всех смыслах биографии. Скоро я знаю, что его зовут Николай Лилин (а на самом деле иначе), что он – потомственный Сибирский Урка (и далее по тексту), что он с малолетства по зонам, что он при этом вырос почему-то в Приднестровье и участвовал там в войне, а еще служил в Чечне снайпером, а еще за ним охотятся исламисты и он не расстается со стволом, а еще живет в Италии и женат на итальянке, а еще он написал книгу рассказов «Сибирское воспитание» – что, по-русски? да нет, бля-нах, по-итальянски написал, будет бестселлером, зуб даю. Скоро я знаю всё, что с ним было, – а точней, чего с ним не было. Потому что надо быть ну совсем уж сибирским валенком, чтобы с ходу не опознать этот типаж: Хлестаков, Хлестаков-апгрейд. Который уже рассказывает мне, что терпеть не может коммунистов, потому что они сами урки, только неправильные. «Я беспредельщиков ненавижу, нах, понял, друг? Я вот сам сидел, но я что, бля, – асоциален? Я социален, я ж тебя не граблю щас!»

Почему-то вместо желания двинуть ему пивной кружкой промеж глаз он вызывает у меня почти восторг – и ощущение нереальности. Наверное, всё дело в декорации. В том, где всё происходит.

Ведь это же Швейцария. Страна дисциплинированных коров – и хронометров, безошибочных, как лук Вильгельма Телля. Страна банковских хранилищ, в сумраке которых уютно чувствуют себя опасные деньги, боящиеся, словно упыри, дневного света, – и бомбоубежищ под каждым жилым домом. Страна смехотворных офицерских ножей – и серьезных резервистов, которым правительство на случай шухера доверяет хранить дома боевой машинган. Страна идеального орднунга, какому позавидует и тевтонский, – парадоксально функционирующего методом максимальной демократии с референдумом на каждый чих. Страна спасибо-деду-за-нейтралитет, страна готовься-к-войне, страна мира, кажущегося вечным. Страна бытовой преемственности и непрерывности, фантастических даже по меркам прочей Европы, в русское же сознание не укладывающихся вовсе: однажды моя жена Аня Старобинец ездила в глухой немецкоязычный кантон делать очерк о последней женщине, казненной в Европе по обвинению в колдовстве и малефициуме; отрубили ей голову в XVIII веке, но в начале XXI деревеньку, где было дело, населяли люди с теми же фамилиями, что в протоколах процесса, прямые потомки обвинителей, свидетелей и судей. Страна, максимально далекая от России в своем рацио, в сочетании порядка со свободой, достатка с разумным самоограничением.

И это же такая Швейцария, которая одновременно практически Италия. Страна, где умение извлекать удовольствие из жизни доведено до алхимического совершенства. Страна дольче виты и фарниенте, высокооктановой радости простого бытия, долитой в чашку самого вкусного в мире кофе, в бокал вальполичеллы и рюмку граппы, в простейшую крестьянскую еду, в сладкоголосье уличной речи и оперных арий, в пейзажи и лица на ренессансных фресках пышных церквей, к которым, таким же точь-в-точь, шагаешь из церковного сумрака наружу. Страна, максимально далекая от нас в своей базовой эмоции. Италия есть любовь к жизни, Россия же – наоборот; не путать с любовью к смерти – это, пожалуйста, к японцам; нет, скорей уж как в анекдоте – «а нахрена мне такая жизнь?». Есть такая штука – ангедония; неспособность получать удовольствие от бытия. В медицинских категориях – депрессивное расстройство психики, эмпирически же, данная в ощущениях, – повседневная отечественная норма, правило хорошего тона. Странно ли, что русские (в том числе самые влюбленные в Русь, самые зачарованные ею классики – от Гоголя до Блока) так стремились в Италию: сбросить вериги ангедонии, размять и расслабить сплющенную невидимым крестом нерадости нежизни мускулатуру души.

И вот посреди Итальянской Швейцарии, места встречи и слияния двух противуположенных всему русскому полюсов, рационального и эмоционального, сидит Коля Лилин, хлестаков в тыкухах, и втирает мне, посланцу амбициозных Глобальных Русских и искателю путей родины в топы мировых трендов, про Сибирских Урок, у которых есть нож, и про свою любовь к звездам русского балета, сверхчеловекам-привидениям, «ё…ным касперам». И ладно бы – только мне: все следующие дни я с возрастающим восторгом наблюдаю за Лилиным. Он самонаводится на любое скопление селебритиз, словно ракета «земля-воздух» на тепловой след. Он всепроникающ и эффективен, как жидкий Терминатор. На фотосессии оказывается между Улицкой и Шишкиным. Магически оттирает от Рубена Гальего прайд преданных женщин и лично катит его инвалидную коляску. Добрейшие италошвейцары ходят за ним, приоткрыв рты. Я мало что понимаю в Хлестаковых новейших моделей – но я знаю: они всегда говорят то, что нужно аудитории. Они идеальные хамелеоны – принимающие не раскраску среды, но форму тайных страхов и грез…

Потом я возвращаюсь в Москву. Я пишу свой текст в журнал Глобальных Русских – с самонадеянными рассуждениями о том, как же все-таки родимой словесности вернуть плацдармы Толстого и отбить редуты Достоевского. Разумеется, Лилин занимает в этом тексте важное (кто я такой, чтоб разбрасываться эдакими персонажами), но все-таки – место курьеза, русской диковины. Разумеется, я думаю, что едва ли услышу про него снова…

Чёрта с два.

Проходит три года. К лету 2012-го «Сибирское воспитание» Лилина выходит то ли в трех, то ли в четырех десятках стран. По нему снят фильм с Джоном Малковичем. Ю Несбё, автор мировых хитов, без сомнений переселяет лилинских Сибирских Урок в свой норвежский триллер. Я хлопаю русским переводом «Призрака» об стол московской кухни и говорю «ф-фак!».

Проходит еще два года. У России снова особый путь, неповеряемая общим аршином духовность в осажденной крепости и смутно напоминающие кодекс Сибирских Урок традиционные ценности. Ее бодрые молодые сыны, так же смутно напоминающие Лилина, едут защищать Русский Мир в Новороссию. Не успевшие свалить Глобальные Русские стали Пятой Колонной, топчутся в фэйсбуке, рубят шашкой муляж Путина и иногда оглашают окрестности воплем души: неужели Россия при нашей жизни так и не станет Европой? Я молчу и улыбаюсь. Теперь я знаю ответ. Шоссе Россия-Европа – это ведь такая двухполосная трасса со встречным движением. Любые договоры, реформы, смены режимов и новые курсы – на ней не более, чем маневры политических малолитражек. Увлекательно, много адреналина, только не стоит забывать, что здесь носятся многотонные фуры культурных стереотипов. Скорость, масса, инерция. Не становись на пути у высоких чувств, пел когда-то БГ. Что ты сделаешь с тем, что с одной полосы все так же хочется видеть другую областью героических монстров и монструозных героев, одинаково страшноватых, зато с ножом и кодексом чести, – а на другой полосе гораздо проще соответствовать этому желанию, чем десятилетиями в поте лица доказывать собственную обыкновенность? Что ты сделаешь – да и надо ли что-то делать?

Можно, конечно, свалить: или Русский – или Глобальный.

Или хлопнуть граппы, отполировать вальполичеллой, прикрыть глаза, досчитать до пяти. Медленно повторить: «У меня есть нож».

Джетлаг

Часовой пояс верности: что прочнее железного занавеса (2012)

Россия пытается продвинуть свою литературу на англоязычный рынок. В июне на нью-йоркскую книжную ярмарку BOOK EXPO 2012 поехали две сотни сочинителей, издателей и чиновников.

Стул в кафеюшнике перед отелем ойкает, когда писатель Рубанов падает на него своим жилистым телом.

– Дабл эспрессо, – говорит Рубанов официантке. Официантка бросается.

Рубанов вообще крайне эффективен. Он дистиллированный холерик, д’Артаньян отдыхает, это раз. Два – он человек с биографией. Прежде чем окончательно сдаться литературе, он успел отслужить в Советской армии, фанатично отзаниматься карате, покрутиться наглым мелким коммерсом в мутные бандитские девяностые, сделаться банкиром – отмывщиком черного нала, отмотать по этому поводу три года в Лефортово и Матроске и поработать пресс-секретарем у мэра Грозного Бислана Гантамирова после второй чеченской. И хотя у него отличная улыбка, а сам он добрейший человек (черт, он убьет меня, если это прочтет), – аура темперамента и биографии ощущается за ним. Это еще называется «амбивалентной харизмой», и это работает.

– Я понял этот город и эту страну, – сообщает он, глядя на меня.

В кино таким тоном и с таким взглядом говорят обычно: «Бабло наше вернешь к вечеру с процентами, иначе своего бассет-хаунда получишь по частям».

Это начало июня, Нью-Йорк. Утро после завершения местного «Book Expo», книжной выставки с репутацией крупнейшей американской биржи по купле-продаже книг и прав, которая, кажется, в этом году впервые открылась для обычной публики, а не только для профессионалов обмена печатных знаков на денежные. А Россия в этом году впервые высадила на американской земле две сотни человек, из которых несколько десятков были писателями, издателями, редакторами, агентами и критиками, и не спрашивайте, кем были остальные, потому что знаете сами: русская жизнь устроена сложно, но интересно. Тактической задачей все эти коммандос имели всемерный пиар современной русской литературы и культуры, стратегической же – полноценный прорыв на американский литературный рынок, эгоистичный, как все знают, самодостаточный и закрытый.

Высадка, как положено, прошла с потерями. Писателя Маканина, патриарха и живого практически классика, срезали еще в Москве. Не дали визу. Якобы Маканин в посольстве на вопрос, зачем он летит в Америку, сказал: «Продавать свою книгу». Что, если опустить необязательные куртуазные звенья, было чистой правдой. Посольский клерк оценил правдивость высоко: продажа книги – явный бизнес. Какая уж тут туристическая виза. И Маканина в Нью-Йорке не было.

Еще у писателя Быкова опухла нога. Конечно, Быков с опухшей ногой – это совсем не танк с подбитой гусеницей. Никакая нога не могла снизить его мобильности и помешать быть в трех-пяти местах одновременно. Всякому понятно: чтобы снизить мобильность Быкова или хотя бы помешать ему мультиплицироваться, нужен как минимум гранатомет «Муха». Но неприятно всё равно.

Еще, разумеется, все страдали от джетлага.

Я ненавижу отчеты о визитах на ярмарки.

Во-первых, они обычно полны удивительных этнографических открытий: что в Нью-Йорке, кроме небоскребов, много кирпичной архитектуры скромной этажности, напоминающей лондонскую, что на улицах гораздо меньше толстых людей, чем мы привыкли полагать, и даже полно стройных и привлекательных девиц (пацанов), хотя везде и впрямь, как мы привыкли полагать, едят фастфуд, что американцы, оказывается, вовсе не такие тупые, как мы, опять же, привы… – это я не издеваюсь, а суммирую реальный отчет с «Book Expo» одного милейшего, кажется, парня, приехавшего по линии премии «Дебют», я читал его в Сети.

Во-вторых, в этих отчетах принято пересказывать и описывать бесчисленные (в том же Нью-Йорке их было несколько десятков) писательские выступления, встречи, дискуссии, чтения и круглые столы, и обычно они получаются ну прямо как в жизни. А в жизни всё это – вероятно, бого-, точнее, логоугодное, но скучнейшее и довольно бессмысленное дело (тем более что публику в основном предсказуемо интересует один вопрос: правда ли, что в России нет демократии, а Путин – кровавый тиран?). Осознание этого факта исправно подтверждалось на всякой большой международной книжной ярмарке, где Россия была главным (а хоть бы и неглавным) гостем, взять вот хотя бы Лондон в апреле 2011 года, а впервые настигло меня на первом же мероприятии такого рода, где я очутился, – в Мюнхене 2004-го. Я отчетливо помню этот момент. Я шел по огромному павильону, мимо площадки для выступлений, в солидной компании: Дима Быков, уже тогда внушительный, и Михаил Успенский, замечательный красноярский фантаст, автор чеканной формулы «Сколько ни пей, а русским не станешь», – еще внушительней, вдобавок в белой майке-алкоголичке и подтяжках. С площадки кто-то говорил либеральным тенором: «…и уже тогда русские солдаты разоряли мирные чеченские сакли…» «И сракли!» – сказал Успенский густым басом. Оратор запнулся, мы вышли наконец из беспредельного павильона и пошли в кнайпе, и там Быков с Успенским стали есть сардельки, пить пиво и делать то, для чего их и привезли, – спорить о русской литературе. Если б туда подогнать переводчика и пригласить публику, хитом ярмарки стала бы именно эта дискуссия. Такова правда о русском писателе, печальна она или отрадна. Его не надо ставить на трибуну. С ним надо пить.

Это бы и сделать экспортным трендом: алкогольный практикум погружения в глуби национального духа, водка-парти(я) с одновременной игрой приглашенного гроссмейстера на многих распивочных столах. Но мешают косность организаторов и приличия, да и приведенное выше Правило Успенского: рассказывают, фантаст огласил его на каком-то литературном форуме, положив руки на плечи бедолаги-японца, который-то как раз нащупал своей синтоистской интуицией правильную методу – и приехал в РФ со стратегическим запасом алказельцера, но всё равно не помогло.

…Еще про писателя и критика Басинского сплетничали, что однажды вечером он, попрактиковавшись, решил прыгнуть из ванны сразу в постель и немного ушибся. Я не знаю, правда ли это, но если вранье – то построенное по строгим законам художественной достоверности. Потому что ванна в номерах отеля «The Standard» на углу 13-й стрит и Вашингтон-авеню, где жила половина русской делегации, отделяется от постели стеклянной стеной. Неочевидное, но эротически многообещающее дизайнерское решение. Постель, то есть включающий ее в себя весь остальной номер, тоже отделяется от окружающего мира – ультрамодного парка High Line, переделанного в объект досуга из старой железнодорожной эстакады, и офисного муравейника напротив – стеклянной стеной, что делает дизайнерское решение потенциально еще более многообещающим: в конце концов, не это ли и есть открытый мир. Но на внешней стеклянной стене имеются шторы, они делают границу сред явной. А на внутренней штор нет. Возможно, Басинский не учел этого нюанса, а в открытом мире, всякий знает, важны нюансы.

…Еще про писателя-фантаста Лукьяненко сплетничали, что однажды вечером он с приятелем-переводчиком решил все-таки доехать на отельном лифте (тоже произведении дизайнерского гения, непрерывно транслировавшем на двух настенных экранах кросскультурный видеоарт, где Шварценеггер соседствовал с Гитлером, а гоу-гоу-гёрлз с цитатами из «Метрополиса») до восемнадцатого этажа. На восемнадцатом был модный клуб, бар и выход на крышу, а с крыши открывался непревзойденный вид на Гудзон, финансовые пирамиды Уолл-стрит и окрестности, где туристы выстраиваются в очередь, чтобы взять знаменитого быка за отполированные медные яйца и в таком виде запечатлеться на фото, или, напротив, Эмпайр-стейт-билдинг и Рокфеллер-центр. Но момент оказался специфическим – крышу оккупировала гей-вечеринка, и писателя Лукьяненко с приятелем-переводчиком не хотели отпускать. Однако ведь отпустили. И потом, я тоже не знаю, правда это или нет.

Правда в том, что, если кто-то хочет что-то понять об отношениях нынешней русской литературы со всем прочим миром, ему нечего делать на ярмарочных встречах с публикой.

На эти встречи иногда приходит много людей – десятки; в основном, конечно, пожилые эмигранты из бывшего СССР с вопросом про Путина и демократию – ответ ими выучен заранее, но подтверждение его из уст гостей желанно, поскольку заодно подтверждает также правильность некогда сделанного личного геополитического выбора.

Иногда приходит мало. На встречу с читателями в библиотеке в Квинсе прибыли сразу три русских писателя – харизматик Рубанов, отличный и тонкий екатеринбуржский прозаик Игорь Сахновский и моя жена Аня Старобинец с ее рыночным лейблом «русского Стивена Кинга» и «Петрушевской нового поколения» в одном флаконе. Читатель на всех трех пришел один – добрейшая дама, эмигрировавшая в середине семидесятых. Рубанов и Сахновский быстро убежали в китайский ресторан со «шведским столом». «Я знаю этот тип людей, – грустно сказала дама. – Они теряют разум, когда видят еду». Аня Старобинец была не голодна. Дама повела ее в кафе и долго пыталась накормить булочкой, уверенная, что русские писатели голодают все, а если отказываются – то лишь из гордости. Они проговорили пятьдесят минут о русской жизни: начали с Путина и демократии, кончилось всё тем, что дама так же грустно зачислила писательницу Старобинец, которая в Москве ходит на оппозиционные марши с белой ленточкой, в зомбированные жертвы путинского режима.

…Еще у поэта Веры Полозковой пропал багаж. Впрочем, это было уже в аэропорту Шереметьево, на обратном пути.

…Еще писатель Герман Садулаев – тот самый, про которого Рамзан Кадыров в свое время сказал, что: а) такого писателя нет, б) он не чеченец, в) он не мусульманин, г) он вообще не человек и д) он шизофреник, – так вот, обладатель этого нерядового композитного комплимента от вождя всех вайнахов, говорят, накануне отъезда сжег в номере ковер. Впрочем, эту потерю стоит занести скорее на счет отеля, чем на счет русских писателей: наш несимметричный ответ.

…А круче всех на «Book Expo» выступил пламенный прозаик и публицист Сережа Шаргунов: потрогал белочку. Ну, обычную такую: серо-рыжую, орешки всё грызет, ядра чистый изумруд. Белочка подошла в парке и стала просить еды. Шаргунов ее погладил. И немедля слег с каким-то бронебойным вирусом и сорокаградусным жаром. Нью-йоркские доктора, не иначе гениальным классовым чутьем угадав шаргуновские левые убеждения, погрузили его на носилках в эмердженси и отвезли в социальную больницу в Гарлем. Все врачи там были черные, все пациенты – тоже, причем половина пациентов – с огнестрелами и ножевыми ранениями. Там, под «агрессивным кондиционером», Шаргунов и провалялся большую часть своего американского визита и приобрел, говорит, неоценимый новый жизненный опыт.

Если бы существовало агентство по утверждению и продвижению интернет-мемов, я бы подал туда заявку на мем «потрогать белочку». Как емкую метафору неосторожного соприкосновения разных культур.

Правда, короче, в том, что обе истории про визит русских писателей к соседям или антиподам – и официозная, марширующая в отчеты, и сугубо неофициальная, оседающая в сплетнях, – могут быть по-своему познавательны. Но в теме отношений русской литературы и мира обе не проясняют ровным счетом ничего. Никак не помогают отвечать на главный подспудный вопрос, стоящий за любыми разговорами об этих самых отношениях и за каждой крупной международной книжной ярмаркой, где Россия главный или даже неглавный гость: когда же русские писатели вновь совершат прорыв, когда вторгнутся на Большой Планетарный Рынок (англоязычный прежде всего) в роли равных и победительных конкурентов, когда русские будут писать Мировые Бестселлеры – как делают это не только янки с британцами, привилегированные держатели акций языка-победителя, но и французы, немцы, датчане, латиноамериканцы, шведы, индусы, норвежцы или, смешно сказать, каталонцы? Когда – и почему этого не происходит до сих пор?

То есть, разумеется, для этого вопроса уже разработан малый джентльменский набор ответов.

Первый: русские замкнуты на своих проблемах, а выйди они вовне, на простор универсальных историй, наднациональных коллизий, модных на Большом Рынке жанров – и будет им счастье.

Второй ответ прямо противоположен: об универсальном – никому не нужно, писать надо о своем, уникальном и экзотическом. Только этим и зацепишь пресыщенную публику.

Третий ответ добавляет к предыдущему, что вся эта уникальность беллетризованного опыта – мертвому припарки, если сама страна не производит мировых трендов, хотя бы как делал это СССР и в самом своем революционном начале, и в гагаринской середине, и в перестроечном конце. Об этом мне в Нью-Йорке говорил Захар Прилепин: «Просто Россия как страна никому не любопытна. Вот грохнется у нас что-нибудь громкое со стола на пол – тогда они посмотрят в нашу сторону. Этому рынку надо себя навязывать вкупе с Большой Историей, с, черт их побери, холодной войной или ещё каким-нибудь громокипящим продуктом».

И есть ответ четвертый – про то, что Россия ценна миру только как исследователь моральных бездн, и именно этого от нее ожидают. Лишь герой, в любом жанровом ландшафте – семейного эпоса, как у Толстого, криминально-социальной драмы, как у Достоевского, хроники Гражданской войны, как у Шолохова и Пастернака, и всяком ином вообразимом, – ухающий в трясину вопросов добра и зла, есть русский герой, заточенный под экспортный успех, и пока мы не найдем его заново среди отката и распила родных осин, о заграницах можно не беспокоиться.

В программе нью-йоркского вечера – писательские чтения на крыше «Dream Hotel». По ту сторону глубокоэшелонированного кордона тьма народу и уже кончилась бесплатная выпивка. На одном ярусе поет на своем постмодернистском эсперанто вдохновенный Псой Короленко, на другом Быков читает стихи про Россию, писатели и не-писатели бродят с пустеющими бокалами, шумно, темно и тесно, как, если верить автору главного ирландского бестселлера всех времен Джойсу, в аду. «Кэн ю хиа энисинг?» – спрашивает одна стоящая в толпе вокруг Быкова длинноногая эбонитовая красавица другую. «Йес, бат ай донт андэрстенд», – отвечает та. «Кому сестра, а мне газета, газета жизнь, прикинь, братан!» – протяжно читает Быков.

Я бреду курить на балкончик; снаружи встают, на все стороны равны, граненые неоновые зиккураты Манхэттена. Человек без гражданства и национальности, я курю посреди мультикультурной и международной толпы в самой сердцевине международного и мультикультурного метрополиса, между небоскребов выгибаются невидимые вольтовы дуги человеческих энергий, радуги американского драйва.

Так вот, думаю я, джетлаг. Банальная штука. Когда прилетаешь в географическую точку, с которой у места вылета большая часовая разница, вдруг оказываешься в медленно и неприятно растворяющейся временной капсуле. Вдруг выясняется, что ты пленник своего часового пояса. У всех вокруг день, а у тебя ночь. Ты сразу ложишься спать или, напротив, держишься до полного изнеможения, пьешь специальные стрёмные таблетки, которые что-то чернокнижное делают с твоим мелатонином, или уповаешь на естественные ресурсы организма. Не важно: время оказывается главнее пространства и выгораживает вокруг тебя кусочек покинутой родины, живущий по ее базовым законам.

И вот у русского писателя за границей, помимо обычного джетлага, возникает еще метафизический. И если от обычного даже писатели стремятся избавиться за его непрактичностью, то метафизический – удобен и комфортен. Русский писатель на выезде вполне нормально себя чувствует, впаянный в кусочек родины – с его набором ощущений, данностей, проблем, проклятых и вечных вопросов. И неуютно, когда этот кусочек под давлением внешнего мира начинает деформироваться и распадаться. Собственно, не поэтому ли русский писатель на выезде так много и тщательно пьет? Алкоголь, дома служащий катализатором, на чужбине ненадолго превращается в консервант. Русские писатели начинают нервничать, когда все средства подзарядки защитного кокона перестают работать. Как финальное убежище протестующего организма в них просыпается патриотизм. Это из последних сил держащаяся иммунная система твоего персонального кусочка родины подает сигнал на возвращение: пора домой. Мотивировка при этом фигурирует самая разная. Назад к семье. Тут нельзя курить. Тут мало красивых домов. Тут слишком много красивых домов. Тут резиновая еда. Тут слишком острая еда. Наступает обычно день на четвертый-пятый.

– Ну вот и домой, – говорит писатель Прилепин утром, забираясь на сиденье шаттл-баса, готового доставить порцию русских литературных звезд в аэропорт JFK. – И хорошо. Нельзя же долго в таком режиме.

Когда я встретил Прилепина в Нью-Йорке несколько суток назад, он стоял у лифта в том теплом, благосклонном к миру градусе, который знаком и дорог всякому русскому. В сером свитере с орнаментом, в седоватой жесткой щетине – он походил на всех героев Джека Лондона разом, на всех этих суровых, многое повидавших парней с добрым сердцем: вот просто вместо золотых приисков, арктических пустынь или Южных морей у него были командировки ОМОНа в Чечню и национал-большевистское полуподполье. «Слушай, – сказал он горячо, – я тут прямо у отеля поужинал такими отличными этими… как их… устрицами!» На следующий день после поздней party, бодро выпивая, гулял ночью (джетлаг ведь) по Бродвею – «он такой провинциальный, усталый, весь в неграх, но красиво всё равно».

– …Ойстерс. Ду ю хэв ойстерс? – спрашивает Быков у официанта утром. Выслушав ответ, констатирует: – Ну не, гриль – это я и у себя на даче могу. Пойду-ка я лучше поработаю, – встает и уходит в номер.

– Полезно иногда выезжать из России, – говорит Садулаев утром, погружаясь в мягкое кресло гостиничного лобби рядом с уже собранной сумкой. – Так вот выезжаешь – и понимаешь, сколько все-таки всего у нас есть, какие возможности Россия дает. Пора в Россию.

А напротив меня в кафе падает на стул энергичный Рубанов. И говорит: «Я понял этот город».

– Америка, – говорит он, – место, где у всех свои дела. Ты – как писатель с книгами – тут никому не нужен. Наши проблемы давно тут решены, опыт изучен, описан и переосмыслен. Чтобы сделать американский бестселлер, надо быть американцем. А ты интересен, когда ты на драйве. Ты востребован, когда излучаешь энергию. Писатель ты или саксофонист – не важно. Американской цивилизацией правит драйв. Вот мое ощущение.

Официантка приносит дабл эспрессо.

– И еще, – говорит Рубанов, – у меня будет просьба к нашим кремлевским пропагандистам: не надо врать, что США переживают глубокий экономический кризис. Чек, плиз!

Он выпивает эспрессо одним глотком, вскакивает и уезжает в аэропорт.

А я иду в лифт. Под сомнамбулическую американу на экранах еду на восемнадцатый этаж. Утром на крыше пусто, ни русских фантастов, ни американских геев. Подхожу к краю. Небоскребы Файнэншл-дистрикта отсюда не больше легендарной, набитой долларами, коробки из-под ксерокса. Статуя Свободы – как позеленевший от времени обувной гвоздик.

Слегка кружится голова. То ли от высоты. То ли от джетлага.

Бложная повестка

Русский спор: бессмысленный, беспощадный, бесплодный (2015)

Начало июля. Я сижу во дворе домика в Саулкрасты, Латвия, под пляжным зонтом. По зонту раз в пару минут со звуком спущенной тетивы, напоминающим о драме французского рыцарства при Азенкуре, шарашат увесистые шишки: их сшибает с растущих во дворе сосен шквальный ветер, со стоном гонит от моря пятьдесят мокрых оттенков серого.

Передо мной стоит ноутбук. В ноутбуке ворочается Рунет. В Рунете гремит буря посерьезнее. Там завсегдатаи соцсетей и бойцы медийных комментов рубятся насмерть из-за тридцатилетней училки Дженнифер Фичтер, которой в Штатах только что впаяли срок в 22 года за амуры с тремя семнадцатилетними школярами аэрокосмической академии. Интеллектуальный хруст и скрежет, полемические хрипы, фонтаны виртуальной крови. В бой вступает колонна, сверкающая надраенной моралью, над шлемами трепещут штандарты «психологическая травма на всю жизнь», «а если бы это был мужик-учитель и девочки?!», «а если бы это был мужик-учитель и мальчики??!!», «еще мало дали!». На нее обрушивается с фланга казачья лава разнузданных либертинов, боевой клич «где мои семнадцать лет». Лишь иногда из азартной мясорубки выскакивает кто-нибудь с квадратными глазами и воплем: а почему мы тут все об этом спорим больше что ли не о чем у нас же в экономике развал в политике мрак и туман аааа! – и исчезает под грудой тел. «Нам не до нас» – констатирует один такой хреновый солдат в фэйсбучной ветке и ползет умирать в окоп, в оффтоп, в оффлайн.

Нам не до нас; похоже на правду. Еще десятком дней раньше решение заокеанского Верховного Суда, признавшего гей-браки, обсуждалось русской читающей и немножко пишущей публикой с такой страстью, будто оно, и для Америки-то важное скорее символически, не только прямо касается всякого русского, но и обязательно ему к исполнению: всё, дорогой контент-директор Вася, с бабами ты теперь обжимайся разве что тайком по сеновалам да парадным, а жениться будешь на пацанах, вот чем тебе Петя плох, зарабатывает эйчар-менеджером прилично, за фигурой следит и человек хороший, малопьющий.

Нам не до нас; правда, но не вся правда; не диагноз, а симптом.

Если бы меня попросили описать современное состояние русской интеллектуально-общественной жизни максимально коротко, я бы уложился вот в эти два слова: ложная повестка.

Это несложно объяснить, но еще проще ощутить. Чувство, знакомое всякому, кто покидал родину не только физически, но и информационно, на мало-мальски приличный срок – хотя бы на неделю-другую: сменив географический контекст – не читал отечественной новостной ленты, не смотрел, господи-помилуй, отечественного телевидения, не заходил в Фэйсбушку, не был ВКонтакте. Я пробовал это делать в разных точках земшара, от проклятого заокеанского Пиндостана до вот этих самых Саулкрастов, до которых от Кремля полтора танковых плевка, – и каждый раз после детокса при возвращении (при помощи лэптопа и вайфая) в родную ноосферу испытывал одно и то же сильнейшее (и усиливающееся весь последний год) ощущение. Ощущение тотальной, инопланетной чуждости, бессмысленности и пустотелости практически всех главных споров, оппозиций и выборов, в которых и по поводу которых бушуют страсти и ломаются копья дома.

Это – ложная повестка. Ложная, даже когда она вроде бы не про заморских геев или столь же отдаленный харассмент и абьюзмент, когда она вроде бы стопроцентно про нас.

Крымнаш или крымненаш. Россия – это Европа или Азия. Ватники или укропы. Бродский – записной либерал-западник или певец Империи. Гордая Новороссия против киевской укрофашистской хунты или гордый дух Майдана против наймитов кровавой гэбни. Пармезан или духовные скрепы. Китай враг или Китай друг. Русский Мир – обретенная святыня или бессовестная фикция. Надо запинать пятоколонный интернет-ресурс «Медуза» под лавку за употребление слова «тёлочки» или не обязательно, и существует ли вообще в России дискриминация по гендерному признаку или нет. Сталин – эффективный менеджер и автор Великой Победы или тиран, исчадие ада и погубитель всего; и есть ли, в конце концов, да ответьте же вы, суки, да не молчите же вы, место Сталину среди святых?!.

Эта повестка ложна уже потому, что на большинство этих неразрешимых вопросов есть простые, примитивные, на уровне школьного учебника ответы, – да, столь же неполные и неокончательные, как в школьном учебнике, но столь же функциональные, позволяющие сберечь время и силы.

Русский Мир существует, но не отличается принципиально от любого другого национально-культурного мира, волею судеб выходящего за пределы госграницы, – англосаксонского, испаноязычного, китайского или там армянского; а технически отличается от них всех столь же сильно, сколь они друг от друга, и вопрос лишь в том, как, учитывая все эти сходства и отличия, извлекать из него практическую и моральную пользу и удовольствие.

Бродский – записной либерал и западник, но безусловный подданный империи русского языка; певец индивидуализма и свободы – но также и обожатель Империи как эстетической категории, как уродливого и эффектного воплощения человеческих представлений о величии и вечности, рядом с которым индивидуализм и свобода обретают такой наглядный и такой вызывающий масштаб личности – как палеонтолог рядом с ископаемым черепом тираннозавра.

Пармезан, в отличие от духовных скреп, есть. Точнее, его теперь нет, но по совершенно другим, не метафизическим причинам.

Слово «тёлочки» дурацкое, а гендерная дискриминация в России – не более чем частное проявление общей проблемы, устоявшейся привычки дискриминировать друг друга по любому подвернувшемуся признаку в полную меру сиюминутной возможности.

Понять, Европа Россия или Азия, очень просто. Для этого даже не надо влезать в культурологические дебри, восходить к Аксакову и Герцену, Бердяеву и Данилевскому. Надо только взять хороший атлас и посмотреть, где проходит географическая граница между этими двумя равноуважаемыми мирами (спойлер: по Уралу). Потом посмотреть, с какой стороны от Урала больше русской территории. Потом посмотреть, с какой стороны от Урала живет большая часть русского населения, расположены крупные города и главные интеллектуальные центры. Потом посмотреть, с какой стороны от Урала преимущественно залегают полезные ископаемые, за счет которых это население в основном живет. Посмотрели? Ну вот это и есть ответ. Он неоднозначный, да. Но мало ли в мире неоднозначных ответов. Спросите об этом хоть Мексику, хоть Японию.

И так далее.

Что важнее, эта повестка ложна и по другой причине.

Иногда в спорах, даже самых сомнительных, рождаются практические решения. Но современные русские практические решения рождаются в каких-то совсем других местах, бесконечно удаленных от современных русских споров. А современные русские споры бесконечно похожи на соревнование двух чуваков, сидящих на соседних велотренажерах в фитнес-центре, тех самых Пети и Васи: вот они слезут с велотренажеров, результаты сбросятся на ноль, и останутся только два потных усталых мужика, контент-директор и эйчар-менеджер, слесарь и токарь, столяр и плотник, мент и бандит, они пойдут и хлопнут по пивасику, конец истории не по Фукуяме.

Иногда в спорах не рождаются практические решения, но рождается истина, как якобы сказал Сократ, а все с тех пор повторяют. Истина – неуютная штука, но полезная; пригождается как раз в те моменты, когда практические решения вдруг заводят в глухой тупик, а это часто. Но рождение истины в споре в общем-то похоже на всякое другое рождение: сначала ее надо зачать и выносить. А современные русские споры устроены так, чтобы этого не происходило. Они – драма интеллектуальных сперматозоидов из анекдота про «мужики, нас предали, мы в гондоне!». По завершении современного русского спора умозрительный контрацептив завязывается узелком и выкидывается на свалку – чтобы потихоньку разлагаться там среди ржавых пулеметных информлент, обломков очередного карго-культа, токсичных отходов имперского рессентимента и либерального самоедства, а также кондомных собратьев калибром поменьше, – вроде спора о том, приличествует ли гостю снимать обувь (жаркий спор в аккаунте видной писательницы), или спора о том, правильно ли получил по морде Митя Ольшанский (жаркий спор в аккаунте видного публициста).

Вот какая штука, ребята: ваши споры про всё про это не пригодятся никак никогда низачем никому. Ни вам, ни вашим потомкам. Ни друзьям, ни врагам.

И я, ну вот правда, не знаю, чего в этом больше. Расчетливой манипуляции, циничного троллинга – потому что не надо же быть ни записным конспирологом, ни знатоком agenda setting theory, чтобы понимать, как это удобно и просто: заставить интеллект нации работать вхолостую, пока реальные пацаны решают реальные вопросы. Или инстинктивного, коллективно-бессознательного договора не обсуждать ничего настоящего и по-настоящему, потому что толку от этого всё равно не будет, пока не изменится нечто вне и независимо от нас: так, рассказывают, птица принимается яростно выискивать в перьях блох, когда к ней подползает змея, так джентльмены на борту «Титаника» самозабвенно обсуждают игру оркестра, пока вода хлещет в пропоротый айсбергом бок. Я не знаю, но с какого-то момента, ну вот правда, не хочу в этом участвовать. Поэтому я захлопываю ноутбук, натягиваю штормовку и иду на берег, где пятьдесят оттенков иностранного серого моря и пятьдесят оттенков иностранного серого неба сливаются в идеальный иностранный серый.

Я стою на берегу. И думаю, что это, конечно же, тоже не решение.

Потому что завтра погода изменится. А потом я вернусь.

Русские совы

Хоррор как рутина: наш Твин Пикс – то, чем кажется (2015)

В 2008 году, когда грозовой фронт мирового кризиса надвигался на путинскую стабильность, и Кремль заливал финансовый шторм нефтедолларами, как герои Жюля Верна – бурное море ворванью, в московском издательстве «Ad Marginem» вышла книжка.

Называлась она «23». Издатели, ушлые парни Иванов с Котоминым, имевшие тогда заслуженную репутацию «делателей звезд», аттестовали ее как первый настоящий русский хоррор (что уже звучало довольно смешно). Написал книжку, однако, украинский журналист Игорь Лесев (28 лет, родился в семье военного в городе Гайсин Винницкой области), успевший послужить вначале помощником лидера украинских коммунистов Петра Симоненко, а после – пиарщиком «Блока Литвина». К моменту публикации, впрочем, товарищ Лесев успел сойти с политического ринга и перебраться в Киев.

В романе молодой человек Виктор Лесков, 25 лет, помощник депутата, симпатяга, неумеха и пофигист, садился в родном городке Г. в автобус, следующий в Столицу. С этого невинного, в сущности, шага начинался путь в пять сотен страниц длиной, фаршированный пугательной нумерологией, рифмованными детскими страшилками, домодельными кровавыми зомбаками, отдающей сивушным суржиком, провинциальной некромантией и вообще тем специфическим гопническим угаром (или перегаром), чье тяжкое амбре ни с чем не спутает всякий, кто хоть раз садился в автобус, следующий из любого города Г. куда угодно. Суть, если коротко, была в том, что на героя положили дурной глаз гулу – омерзительные беспокойные покойники, чьи не желающие истлевать злые души с легкостью депутатов Рады прыгают из одной человечьей фракции в другую, подчиняя и переваривая друзей, девиц, родных и случайных встречных и поперечных Виктора Лескова. Всё это, по совести, слишком уж напоминало графоманское сочинение «Как я провел каникулы», написанное старательным (и читавшим Гоголя с Булгаковым), но туповатым занудой-восьмиклассником, который провел каникулы в Аду. Роман «23», так и не ставший бестселлером, был быстро и, чего уж там, заслуженно забыт. Заслуженно, да; не считая того, что семь лет назад у украинского гражданина Игоря Лесева совершенно нечаянно получился один из самых точных слепков русской (а в каком еще мире, как не русском, расположен и город Г., и сама Столица?) жизни за все постсоветские четверть века.

Но чтобы объяснить, почему, надо зайти с другой стороны Атлантики.

Украина еще не очень-то и задумывается о своей незалэжности, когда молодой человек Дейл Купер, спецагент ФБР, приезжает в крохотный городок Т.П. Повод для визита у него профессиональный – в городке Т.П. кто-то убил старшеклассницу Лору Палмер, спортсменку, красавицу и, за неимением комсомола, всеобщую любимицу и наверняка чирлидершу. Окруженный вековыми хвойными дубравами городок Т.П. опрятен и мил, милы, опрятны и – как положено провинциалам – обаятельно нелепы аборигены, а в местной забегаловке подают превосходный кофе и исключительный вишневый пирог, до которых агент Купер большой охотник. Но пройдет совсем немного времени, каких-то два неполных телесезона, и окажется, что всё в городке Т.П. – и опрятные фасады, и милые нелепые аборигены, и даже совы, в изобилии населяющие хвойные дубравы, – не то, чем кажется. За пряничной провинцией отверзается провал в бездну иррационального; за размеренным бытом спрятаны потайные шкафы, полные скелетов; выходят из сновидческого загранья адские карлики и бледные кони; на дне каждой чашки кофе – черная гуща фрейдова id’а; всякая невинная дверь ведет в хтонический Черный Вигвам; и когда в финале симпатяга Купер, полирующий коллгейтом голливудский смайл, обнаруживает в амальгаме отельного зеркала неуловимого демона-убийцу Боба, – это, черт возьми, шокирует, но не удивляет.

Линчевский «Twin Peaks», 25-летие которого прогрессивная общественность душевно праздновала этой весной, повлиял на мир кино и сериалов, словно всепроникающий генный вирус, и любим многими и повсюду. В России, однако, эта любовь – особенная. Так же, со специфической безотчетной страстью, любят у нас и лучшие, самые страшные страшилки хоррорного короля Стивена Кинга – «Оно», «Сияние», «Кладбище домашних животных». Шедевры тех лет, когда маэстро еще не выезжал на опыте и мастерстве, но – не без помощи алкоголя и наркотиков – подключался к прямой линии коллективного бессознательного.

В основе этой любви – одна и та же механика ужаса, машинерия american horror story, отзывающаяся в русской душе яркой судорогой узнавания. Главный, подспудный принцип ее – в том, что герои живут на чужой земле. Чужой – в американском изводе – буквально: захваченной, зачищенной от изначальных квартиросъемщиков, присвоенной, освоенной, – но не усвоенной, не понятой до конца умом и не взятой печенками. И весь рациональный и комфортный быт, вся декорация современной цивилизации строится на тонкой, не толще зеркальной амальгамы, пленке, натянутой поверх первобытной трясины, топи, черной жадной изнанки, в которой живут и ждут своего часа чуждые, грозные, мстительные демоны и боги. Злые сущности из Черного Вигвама Дэвида Линча, стивенкинговское Оно, обитающее в подземельях городка Дерри, индейский вендиго из «Кладбища домашних животных», – древнее, сильнее, главнее, чем Белый дом, Голливуд, Старбакс, Первая поправка и шестой айфон. Одно неверное движение, один поворот не того ключа в неправильном замке – и они вырвутся на поверхность, сожрут весь этот нежеланный импорт вместе с тобой: вернут эту землю себе. А ты не очень-то и удивишься: ты же всегда подозревал, что они где-то здесь, – ну так вот, вылезай, приехали.

Русское сознание (а пуще подсознание) откликается тут почти радостной дрожью: да, это про нас! Кому ж, как не нам, знать это ощущение жизни на чужой – не своей – земле; ощущение парадоксальное – поскольку земля-то вроде как раз своя, и кто ж те индейцы, чье место занимает умеренно пьющий обитатель среднерусской равнины? – но оттого лишь более острое. И – подтверждаемое ходом вещей: даром, что ли, всякая власть тут стремится принять вид оккупационной (от любых переворотов лишь укрепляясь в этом стремлении), всякое государственное заведение, хоть ЖЭК, хоть школа, – прийти к естественной колониальной форме карательно-исправительного… Кому, как не нам, догадываться, что под хрупкой корочкой привычной реальности всегда дышит и ждет бездна хаоса. Кому, как не нам, – с нашим вечным чувством непрочности и временности всего, с нашей готовностью к любой жуткой жути (а мы и знали, мы и знали!), с нашей уверенностью, что за всякой кулисой прячется закулиса?

Есть, однако, и важная разница. Условный американец, в глубине души чуя, как обстоят дела, пытается – из западного ли рацио, из протестантского ли упрямства отцов-основателей, – выстраивать цивилизацию на тонкой пленке реальности как прочную и настоящую. Условный русский, прозревая то же самое, таких попыток не делает: бесполезняк, безнадега – как назывался в русском переводе очередной роман Стивена Кинга про проклятый городок-муляж.

И потому суть американского хоррора – слом, контраст: ад разверзается за чистеньким фасадом провинциального рая, милые соседи оборачиваются монстрами, совы – не то, чем кажутся.

Суть русского ужаса – концентрация. Сгущение. Да, дружок. Всё именно и точно так, как ты боялся. А чего ты еще хотел – от этого вот всего? От этих мертвых спальных районов. От этих нелюдских промзон, в которых, кажется, выжить под силу лишь сталкерам. От этих зассанных подъездов и гибельных подворотен. От этих глухих дворов и бухих гопников. От этих бомжей, выходящих из тьмы, от этих ментов, выходящих на ночную охоту. Каких тебе еще сов, дружок? Ты всё про них понял правильно. Зло не прячется, зачем ему, оно на своей земле. Скелеты давно вышли из шкафов и теперь повсюду. В Черном Вигваме вечный день открытых дверей. Агент Купер недавно написал в Фэйсбуке, что пора валить.

Вот именно это сгущение, эта полная органичная вписанность жутких гулу в постсоветское захолустье с его пейзажами, обычаями и человеческими типами и удались писателю-дебютанту Игорю Лесеву семь лет назад, в кризисном 2008-м. Удались, надо думать, именно в силу отсутствия особых литературных дарований. По причине акынской императивной тяги петь всё, что видишь, не искажая мелодии рефлексией или там талантом.

…Семь лет спустя его гулу, кажется, гуляют вовсю – и в описанной Лесевым Столице, и в провинциальном городе Г., и восточнее, и по ту, и по эту сторону границы. Лесев так и живет в Киеве. Занимается, кажется, журналистикой. У него, разумеется, есть страницы в соцсетях. На этих страницах уже давно, много лет, значится как неоконченный дробь находящийся в работе его второй роман.

Называется он «Желание выжить».

Человек отовсюду

Паспорт негражданина: декларация независимости (2012)

В Барселоне и Милане погранцы, темпераментные мучачос и рагацци, сбивались в стайку, вертели его в руках и спорили так, словно обсуждали финал «Интера» с «Барсой»: испанские голоса, возвысившись, звучали как молитва или богохульство, итальянские – ну да, как оперная ария, а один апеннинский лысоватый дядечка в форме даже хлопал себя в запале по ляжкам, клянусь.

В Штутгарте он попался плюгавому нибелунгу, явно выдернутому из гестаповской массовки в трактовке комедийного кинематографа стран-победительниц. Я стоял с дочкой на транзит в Геную, нибелунг устраивал мне дознание третьей степени по заветам папаши Мюллера, до вылета оставались минуты; политкорректность иссякла, я выдал нибелунгу всё по поводу его бабушки, согрешившей со штурмбаннфюрером, – и попал-таки на борт своего эйрбаса, а не в кутузку, надо думать, исключительно благодаря чуду или дочкиному шестилетнему обаянию.

В Лос-Анджелесе шарообразная пожилая негритянка, маркированная офицерскими погонами, обрадовалась ему как дивной диковине, долго засыпала меня дружелюбными вопросами, наконец, резюмировала: «То, что вы рассказываете, удивительно. А ведь я даже не знала, что есть такая страна – Латвия. Ну вот как этот… откуда там приехал Борат?» – «Казахстан», – подсказал я. «Да… Вот и про него я ничего не знала. А у меня, между прочим, по географии в школе был высший балл!» – «Ну, в те времена таких стран и не было», – бряк-нул я, запоздало понимая, какую сморозил бестактность. Но негритянка только расхохоталась в свои шестьдесят четыре зуба и шлепнула мне въездной штемпель.

К нему вообще неравнодушны служивые люди – пограничники, таможенники, чиновники УФМС, менты, охранники, нотариусы, консульские работники и банковские клерки. Он вызывает у них живую искру в профессионально потухшем взоре: ой, а что это у вас тут такое?.. А это у меня тут мой паспорт, фиолетовая, цвета роскошного фингала, паспортина негражданина Латвийской республики. Где на первой странице написано alien’s passport: помните хит режиссера Кэмерона про неистребимую тварь из дальнего космоса, с телескопической челюстью и кислотой вместо крови? – вот он я, позвольте представиться, просто пластическая хирургия у нас достигла невероятных высот.

Разумеется, кроме сомнительных шуток у меня всегда наготове и краткий исторический экскурс – про то, как двадцать лет назад ставшая независимой Латвия одарила такими паспортами чуть не треть своего населения, не имевшую счастья проживать на латышской земле до 1940-го или происходить от достойных г-д проживавших. Латвийские «негры» (как и эстонские их собратья) стали почти как люди, за вычетом права избираться и быть избранным, состоять на серьезной госслужбе, безвизово ездить в многочисленные открывшиеся гражданам заграницы – ну и так еще, по мелочи. Правда, и в армии не надо было служить. Правда, призыв в нее всё равно скоро отменили. В последний раз похожие документы в Европе массово раздавали в «ревущие двадцатые» с легкой руки Фритьофа Нансена, первого комиссара Лиги Наций по делам беженцев, – и за «нансеновский паспорт» отважному норвежцу-полярнику говорили спасибо вначале русские беглецы от красного потопа, а потом и иные-прочие беглецы. Ну да, беглецы, эмигранты: а чтобы вот так вот обнаружить себя официальным эмигрантом, не выходя из собственной квартиры, – это Нансену, надо думать, не снилось.

Вначале (и еще долго) я сильно обижался на правительство моей молодой республики. О, максимализм юности: мне казалось, что это унизительно. Мне хотелось ходить на избирательный участок – и не хотелось стоять в визовых хвостах у иностранных посольств, включая русское (бережно храню в памяти охранника, который, прежде чем допустить меня к заветному окошку для подачи документов, посмотрел прозрачным взглядом юберменша и сказал кашпировским голосом: «Жвачку выплюньте, пожалуйста»). Меня бесило, что для трансформации из «негра» в «гра» мне, всю жизнь тут живущему, да еще и по крови наполовину прибалту, мало сдать экзамен, на котором приемная комиссия защищает заветный статус от соискателя, как триста спартанцев защитить не могут, – нужно еще и попасть в квоту, светившую разве к пенсии.

Потом квоты отменили, экзамен упростили, безвизовые объятия балтийскому «негру» распахнул вначале Евросоюз, а следом и гордая Россия-мать (единственный, но весомый повод для личной признательности президенту Медведеву), – но еще и до всех этих комфортабельных даров судьбы я, уже москвич, но всё еще alien, перестал обижаться. Я полюбил свой фиолетовый паспорт. Он стал предметом моей скромной гордости, моего, что греха таить, легкого самодовольства. Моей декларацией независимости, моим договором неприсоединения. Как не любить мне предмет, наглядно, в бумаге и с печатями, легитимизирующий то чувство брезгливой непричастности, которое всё чаще вызывает во мне окружающая действительность? Как не ценить это трезвейшее напоминание о месте, которое занимает в «сем христианнейшем из миров» человек – любой человек: просто большинство, загипнотизированное своей официальной принадлежностью к той или иной государевой общности, не отдает себе в этом отчета, а я и захочу – не забуду, он не позволит. Ну да, у меня, неполноценного члена одного общества и неполноправного налогоплательщика другого, никогда не будет пенсии – но что, кто-то правда думает, что на пенсию можно жить? Ну да, я не отдаю свой голос за депутата и президента – но я пишу этот текст в день всероссийских парламентских выборов, где голосующие тоже никого и ничего не выбирают.

Сертификат реальности – вот что он такое, мой маленький фиолетовый друг. «Поэты – жиды», отчеканила Цветаева, имея в виду то сочетание избранности и гонимости, без которого не бывает стоящего рифмоплета; но ведь так и любой человек – эмигрант. На самых банальных и общих экзистенциальных основаниях. Потому что все мы высланы телесно – из материнской утробы, а духовно – из райских кущ («душа – повсюду иностранка», сформулировал другой хороший поэт). Все мы всегда бежим – от одиночества и общества, проблем и покоя, эмоциональной пустоты и слишком сильных страстей, зависимости и свободы. Все мы всегда расходный материал для тех, кого хотели бы считать «просто нанятыми менеджерами». Все мы всегда живем на чужой земле – «потому что», сказал еще один поэт, «вся она нам чужая». Только иному для осознания собственного априорного эмигрантства нужны ум, жизненный опыт и перенесенные страдания, а за меня всю работу проделала латвийская бюрократия.

И вот еще о чем он мне напоминает, мой любезный документ ЛБГ («лицо без гражданства» – так именует нас бюрократия уже русская): всякий эмигрант – еще и иммигрант. Он откуда-то вычтен – но и зачислен куда-то в статусе пришельца, и потому обречен, чтобы выжить, воспринимать вещи такими, какие они есть, зорко подмечать чужие обычаи и нравы, не питать иллюзий, не обманывать себя, не лениться и не опускать рук. Это мы, эмигранты-иммигранты, добровольные и вынужденные беглецы, освоили Сибирь, Австралию и Дикий Запад, придумали Голливуд и чикагскую мафию. Есть чем погордиться, леди и джентльмены.

Странно ли, что он мне дорог, а?

Нет, чего уж там, я достаточно циничен (практичен?), и если жизнь потребует сменить мою фингалорожую паспортину на какую-нибудь другую, я это сделаю; но я ее не забуду. Это мой персональный урок, моя школа жизни, – и я, черт побери, благодарен за эти университеты своему латвийскому государству, маленькому и молодому, но уже гордому и вредному.

Причудливая форма патриотизма, не спорю. Но, боюсь, единственно доступная гражданину ничего, элиену, ЛБГ, человеку ниоткуда – или отовсюду, если вам больше нравится так.

Мы полюбим всех, и в ответ – они нас

Роман в Ницце

Утопия Олега Радзинского: буки, веди, вуду (2009)

Бывший глава «Рамблера» Олег Радзинский поселился на Лазурном Берегу, чтобы писать книги. Что для русского интеллигента предел мечтаний, для него – лишь очередная роль. Прежде ему уже довелось побывать политзаключенным, эмигрантом и инвестбанкиром Уолл-стрит.

Этот человек не очень укладывается в стандартную формулу жизненной состоятельности, по которой надлежит кого-то вырастить, нечто построить и что-то посадить. Он растит четверых детей – но до этого вырастил порядком капиталов ну и, заодно с коллегами, нынешний экономический кризис в придачу, а сажали – его самого.

Филолог и носитель знаменитой артистической фамилии, он побывал уолл-стритским банкиром и главой мультимедийной корпорации. Воспитанник одной страны, гражданин другой и постоялец третьей, он живет на вилле в самом тщеславном городе Европы и пишет прозу, в которой экзотический культ уатта-водун встречается с учениями гностиков. Он кое-что смыслит в дикарской магии и квантовой физике и не видит между ними принципиальной разницы.

Многовато для одного человека.

Если, конечно, речь об одном человеке.

– Альсан Петрович, – говорит сидящий за рулем джентльмен с насмешливой вкрадчивостью матерого интеллектуального ловеласа. – Вот я чувствую, чувствую в вас скепсис. Скептическую рефлексию интеллигента. Вы скажите-ка мне, Альсан Петрович, а что для вас чудо?

– Э-э… Чудо? – переспрашиваю я, чтобы выиграть время: с этим собеседником стоит быть аккуратным в формулировках. – Ну, положим, так: событие, наглядно нарушающее базовые законы нашей реальности. Те, которые мы привыкли считать совершенно, удручающе нерушимыми.

Джентльмен за рулем удовлетворенно хмыкает.

– Ну то есть, – уточняет он, – если вы узрите, как этот мотоциклист, – он небрежно дергает рулем, и джип «вольво» мощно обходит мотоциклиста, по-стендалевски запакованного в красное и черное, – как он сейчас взлетит, то это будет чудо?

– Предположим, – допускаю я мрачно.

– Ну что ж, Альсан Петрович, – рыжеватая бровь обещающе приподнимается, «вольво» удачно проскакивает под желтый, и слева распахивается мятое, casual, вечернее море ровно того цвета, который в медицинской униформе именуется цветом морской волны. – Есть два типа магии. Первый – который трансформирует ваше, Альсан Петрович, восприятие столь любезной вам реальности. Тут существуют многочисленные техники, которые могут заставить вас увидеть, как наш друг мотоциклист взлетает. Или вот этот гражданин, – острый нос моего собеседника указывает на встречного джоггера, чернейшего афрофранцуза, сливающегося с антрацитовой майкой и трусами в беспримесного ниндзя, – превращается в слона. Это делается легко. Один шаман, с которым я имел честь общаться, с этой целью жевал различные растительные и даже животные субстанции. Подозреваю, что ему было несладко: не все эти субстанции были аппетитны. Он мне объяснял примерно следующее: я, мол, таким образом превращаюсь в химическую фабрику, выделяющую вещества, которые заставляют увидеть именно то, что я хочу… уважаемый Олег Эдвардович, – сказал бы, наверное, он, если бы знал мое отчество. Но он не знал.

Мимо рывками, с паузами на светофорах проматываются казино «Ruhl» – его хозяин когда-то построил для себя особняк, в котором теперь живет уважаемый Олег Эдвардович, – и знаменитый отель «Negresco» – его когда-то построил честолюбивый эмигрант из Румынии, романтический апокриф сообщает, что для своей возлюбленной вамп, но на самом деле – для вип-клиентов, и там живали Хемингуэй, Дитрих, Саган, Шанель… Теперь с гениями напряженка, и там живут русские богачи и состоятельные европенсионеры; аэропорт Кот д’Азур – ничего личного или романтичного – бегло оглушает ревом очередного аэробуса, круто идущего на взлет.

– Это – магия, – говорит Олег Эдвардович. – Но не та.

«Вольво» резко ныряет вправо с целью вынырнуть на трассе А8.

– Магия второго типа, – говорит Олег Эдвардович, щелкая кнопкой GPS-навигатора прямо на руле, – есть трансформация того, что вы, Альсан Петрович, и полагаете объективной реальностью. Это когда человек, например, проходит – не заставляет вас увидеть, а действительно проходит – через запертую дверь. Как он делает это? А вы представьте себе модель атома. Представьте пространство кафедрального собора, огромную гулкую пустоту – и только высоко-высоко, где-то у витража, парит ма-аленькая пылинка… Вот так примерно и выглядит атом. И запертая дверь, и человек, и вот это… – он стучит кончиком пальца по приборной панели джипа. – Любая материя на самом деле состоит из пустоты. И маг просто заставляет себя ощутить эту пустоту…

Куда уж проще, думаю я, и заканчиваю мысль:

– Ну да, и почему бы одной пустоте не пройти через другую?

– Вот! – соглашается Олег Эдвардович. – Вы улавливаете.

Мы всасываемся в туннель. Бетонные стены и зарешеченные лампы сливаются в серо-желтую пульсирующую трубу. GPS растерянно заливается синим. По встречной сплошняком прут здоровенные траки с тевтонскими забралами.

– Не думаю, – осторожно говорю я, – что мое понимание нам поможет, если сейчас мы въедем какой-нибудь фуре в лобовуху.

– Отчего же? – судя по скептической складке губ, водитель всерьез оценивает наши шансы проскочить фуру насквозь.

– Хотя бы оттого, что лично мне, чтобы достоверно ощутить свою пустоту, нужно как минимум пол-литра.

– Вот! – вновь констатирует он радостно. – А говорите, что ничего не смыслите в магии! Пол-литра – это ваша личная техника перехода в нужное состояние?

– Не хуже других, – бурчу я.

Мы выскакиваем из туннеля в подсвеченные гроздьями вилл сумерки. GPS оживляется и начинает торопливо давать полезные советы приятным мужским голосом.

– Так что же для вас чудо? – настаивает Олег Эдвардович. Профиль у него не то чтобы мефистофельский, но, пожалуй, бог-трикстер Локи по ходу какой-нибудь успешной каверзы вполне мог бы глядеться таким: рыжеватым, горбоносым, самоуверенно-ироничным и не обращающим особого внимания на встречное движение.

– Я понимаю, к чему вы клоните. Давайте сначала договоримся о терминах. Я готов признать, что никаких чудес не бывает. Что бывает только проявление еще не известных нам физических законов, позволяющих обходить законы уже известные. Летать, проходить через запертую дверь. Только совершенно непонятно, как это способен делать с помощью волевого или еще какого усилия самый обыкновенный, с руками-ногами, человек…

– Ну, может, и не человек, – соглашается Олег Эдвардович с удовольствием. – Помните, как дон Хуан говорил Кастанеде? «Знаешь, Карлос, мы не совсем люди!» – и он, окончательно обернувшись от дороги ко мне, искренне, заливисто смеется.

Говорят, что один даос, в III веке обретший бессмертие и святость при помощи заветной киноварной пилюли, обрел заодно способность летать, проходить сквозь стены и пребывать в трех местах одновременно: встречая гостей у ворот, развлекая уже пришедших и удя рыбу на реке; тело его могло покрываться чешуей, а зрачки – становиться двойными.

Говорят, что при экзорцизме очень полезны чемерица, розовое масло и рута, и не спрашивайте, что всё это такое, – главное, что бесы очень их не любят.

Говорят, что колдуны-бвили умеют превращаться в животных, но чаще всего в кур и соколов.

Говорят, что одержимый Бароном Субботой, одним из божеств-лоа в гаитянском вуду, становится невоздержан в еде, курении сигар, питье рома и сексе (поскольку Барон – Хозяин Кладбищ – с мудростью бывалого единоросса совмещает ряд должностей, отвечая заодно и за деторождение), и неважно, если многие из ваших знакомых соответствуют этому описанию.

Говорят, что северный шаман, определив, какая у человека болезнь – болезнь жара (от избытка духов огня), холода (от избытка духов льда) или влаги (от избытка духов пара), бросается в погоню за духом и в случае успеха отбирает у него душу заболевшего.

И еще говорят – на одном портале в Рунете – что «практический тантрический курс на основе легендарной книги «Бардо Тодол», известной как «Книга Мертвых», позволит вам эффективно управлять тонкими энергиями на любом уровне реальности. Двухнедельные занятия от 800 у.е.».

Много чего, короче, говорят.

Илья, герой написанного Олегом Эдвардовичем романа, лично убеждается, что всё это не просто разговоры. Со своей возлюбленной, креолкой Адри, он едет в Парамарибо, столицу Суринама, знакомиться с ее родней, чертовски богатым кланом Рутгелтов. Парамарибо, город утренней зари, экзотичен и прян, даром что румбу-пасадорес с морем там никто не танцует, потому что город стоит не на море, а на реке; хасиенда Рутгелтов прекрасна; сами они милы и светски-универсальны, как и положено богачам, смешавшим в своих жилах множество угнетаемых и угнетенных кровей. Вот только они всерьез относятся к магическому культу уатта-водун. И не сомневаются в диагнозе семейного колдуна Ам Баке, утверждающего, что дух Ильи делит его тело с куда более сильным духом Папавинти, одной из малых богинь-куманти. И что куманти надо изгнать, потому что иначе Илья никогда не проживет собственную жизнь. Из Парамарибо Илью везут в джунгли и несколько дней подвергают странным, пугающе достоверно описанным ритуалам. Но в итоге оказывается, что дело вовсе не в его двоедушии, и фамилия прекрасной Адри вовсе не Рутгелт, и вообще нет никаких Рутгелтов, и Илья давно уже идет вслепую по конспирологическому лабиринту, выстроенному для него неведомыми людьми с неведомой целью. По лабиринту, ведущему из понятной реальности (в которой эзотерика – пикантная приправа к разговору в кафе) в суринамские джунгли и в топи гностической космогонии, откуда не факт, что можно выбраться, и точно нельзя выбраться прежним.

Роман называется «Суринам», был издан в «Колибри» и отлично продался.

Фамилия героя Ильи – Кессаль. Он выходец из богемной советской семьи, бывший филологический мальчик, закончивший МГУ. Он отсидел в лагере пять лет «за политику» и эмигрировал из СССР. Он живет в Нью-Йорке, доучивается в Колумбийском университете на финансиста и работает аналитиком на Уолл-стрит, пишет отчеты о дневной динамике между иеной и долларом. Он не женат и бездетен.

Фамилия автора Олега Эдвардовича – Радзинский. Он натурально сын Эдварда Радзинского. Он действительно оканчивал филфак МГУ, когда сел за «антисоветскую агитацию и пропаганду», и отсидел пять лет, сначала в Лефортове, потом в лагпункте под Томском. Он жил в Нью-Йорке. Он учился в Колумбийском университете на финансиста. Он сделал карьеру на Уолл-стрит, работал трейдером, стал инвестиционным банкиром. Он провел немало времени в Южной Америке. Он был с 2002-го по 2006-й председателем совета директоров «Рамблер Медиа групп». Он перестал им быть, вообще перестал быть финансистом, банкиром, топ-менеджером, крупным колесиком в механизме глобального мира. Он поселился в Ницце и написал роман, а сейчас пишет следующий. Он женат, и у него четверо детей: две дочери и два сына.

И он, кажется, действительно считает, что проживает не одну – собственную – жизнь, а отрезки разных.