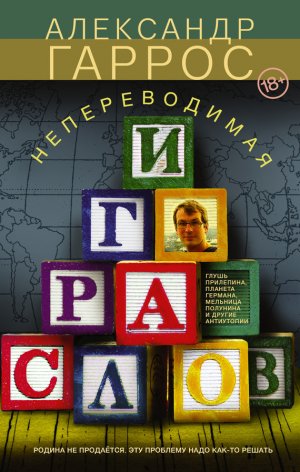

Непереводимая игра слов Гаррос Александр

– Вы не жалеете об упущенных возможностях? – спрашиваю я его. – О семье? О том, чтобы видеть своих детей каждый день, чтобы ощущать их как свое продолжение?

Это очередной разговор в движении, в транспортном средстве, следующем из точки А в точку Б, в автобусе, кружащем по развязкам где-то между артистическим мегаполисом Вена и артистической деревней Айзенштадт. Маэстро Гидон смотрит на меня вполоборота с соседнего сиденья, и вид у него довольно хмурый.

– Простите, если это слишком личный вопрос, – на всякий случай страхуюсь я.

– Любой вопрос личный, – говорит он медленно. – Всякий вопрос – это вторжение. Надо только понимать, как далеко ты готов позволить вторгнуться… – он несколько секунд молчит. – Я… да, я сожалею. Сожалею, что моя профессия, моя чрезмерная озабоченность своим делом не дали мне возможности, не дали мне пространства быть семьянином, быть родителем в той мере, в которой я сам же считаю это необходимым. Если у меня был выбор между тем, чтобы посвятить свою энергию делу – или этим вот обычным радостям и горестям жизни, то чаще всего… не всегда, но чаще всего… я выбирал дело. Так что я в долгу и перед своими детьми, и перед своими возлюбленными, которым я обещал много, но не смог дать всего, что обещал и что сам считал нужным.

Он молчит какое-то время.

– Знаете, я, – продолжает он, – всю жизнь искал соратницу. Я не говорю, что такова и должна быть миссия каждой женщины. Но лично я искал ту, с кем можно идти длинную дистанцию вместе. Может быть, я сам недостаточно хороший соратник для других. Я вижу свою ограниченность, неспособность отдать человеку рядом со мной то внимание, которое стоило бы отдать, – именно ему, может быть, а не работе. Но дело не в моем тщеславии и не в моем трудоголизме. Просто у меня есть чувство, что я обязан выбирать так…

Он снова молчит. И заканчивает, улыбаясь кривоватой улыбкой, которая вполне пошла бы умудренному и стойкому дворянину д’Атосу, каким его описал сочинитель Дюма:

– Может, это своего рода болезнь.

– И вы – говорю я, – не страдаете от последствий своего выбора – хотя бы в том смысле, что он предполагает огромную степень публичности, всегда на виду и в окружении посторонних людей?

– Страдаю, – соглашается Кремер легко. – Но я страдаю меньше, чем те, кто этой публичности жаждет. Я ее не жажду, я от нее по возможности ухожу, я не тусовщик по натуре, я не ищу выгоды и влияния… Уже не говоря о том, что я не пью, и потому у меня не очень получается налаживать отношения с сильными мира сего, с теми, кто мог бы мне помочь финансово: поддерживать «Кремерату», скажем. У меня нет тех манер или того таланта, которые нужны, чтобы заводить влиятельных друзей. Вот Слава Ростропович был великим гроссмейстером этого дела. Я говорю это не с осуждением – с восхищением. А я не умею. Ищу помощи – но какими-то скромными самодеятельными методами. Знаете, даже такой дистиллированно чистый человек искусства, как Святослав Теофилович Рихтер, понимал, что дела всегда делаются за столом. А у меня сплошь и рядом просто нет сил остановиться, сесть за этот стол, оторвать от себя те крохи личного времени, которые мне нужны, чтобы подготовиться к программе или пообщаться с Гиедре. А ведь даже люди, которые искренне хотят помочь, меценаты, – им нужно взамен к тебе как-то приобщиться, им нужен личный контакт… Я их не обвиняю за это, они в своем праве! Но вот меня на это не хватает.

– А у вас, – спрашиваю я, – есть внутренний список того, что вы еще не сделали, но очень хотели бы сделать? Каких-то событий или поступков, без которых вам не хотелось бы представлять свою жизнь как целое… но их пока не случилось?

Великий скрипач Кремер откидывается на сиденье и качает головой.

– Списка нет, – говорит он. – То есть иногда я думаю, конечно: надо вот это успеть, и это, и еще это… Но – списка нет. Сделано очень много. И не потому, что делалось по списку, а потому, что делалось из последних сил. Или от восторга. Или от крайней необходимости. Я недавно обнаружил на одном ресурсе в Сети – есть такой сайт, rakastava.com, – свою дискографию. Она даже не полная, там нет последних дисков… Но там такое количество моих записей, что сам я смотрел и не мог представить: как же я всё это успел! А что еще надо успеть? Посадить дерево? Я посадил дерево, нас как-то с «Кремератой» попросили… Дочки у меня замечательные, даром что обделенные моим вниманием. Я столько всего успел… Это не значит, что я не хочу успеть еще что-то. Но программы у меня никакой нет. Мне не нужен второй оркестр, как многим моим коллегам, – у меня нет таких амбиций. Мне не нужны звания, как многим моим коллегам, – у меня и таких амбиций нет. Мне не нужно стремиться к тому, чтобы мой следующий диск продавался лучше моего предыдущего, – я думаю, что это всё суета… Если есть какая-то цель… – он вдруг улыбается, – то эта цель – выспаться. Найти такое место, где можно немного расслабиться. И научиться это делать – расслабляться.

– В общем, – уточняю я, отметив про себя, что из классической, затертой триады – посадить дерево, вырастить ребенка и построить дом – у маэстро Гидона Кремера дом как-то выпал, – нет ничего такого, несделанного, что снилось бы вам по ночам?

– Нет, – говорит он уверенно. – Ничего мне такого не снится. Вот разве что покой. Но и он мне тоже не снится. Потому что я вообще плохо сплю.

Когда я уже улетел из Австрии в Москву, мне рассказали короткую историю. Израильская филармония объявила программу на следующий, 2011 год. В этой программе есть и Гидон Кремер: 18 мая он играет Бетховена. И одна русскоязычная юзерша вывесила эту программу в своем ЖЖ с комментариями.

После имени «Гидон Кремер» там написано: «Скрипач. Обалдеть, я не знала, что еще жив».

Я подумал, что это довольно логично. Все-таки, как ни крути, в нашем мире надежнее и проще занимать стационарную позицию. Обрастать контекстом, заводить влиятельных друзей, делать дела за столом. Тогда никто не удивится, что ты, надо же, еще жив. Даже если ты будешь делать вдесятеро меньше, чем Гидон Кремер, скрипач.

Но скрипач Кремер выбрал куда более сложную и жертвенную стратегию, зато – позволяющую иногда добиваться почти невозможного. Стратегию непрестанного движения.

Есть, знаете, такая хитрая ящерица, которая умеет бегать по воде. У нее специальные перепончатые лапки, и ее секрет в том, чтобы бежать очень-очень быстро. Если она остановится, то утонет. Но она никогда не останавливается.

По науке эта ящерица называется шлемоносный василиск, а еще – иисус.

…А Гидону Кремеру, который тогда как раз двигался примерно из Милана в Люцерн, тоже рассказали эту историю. Не про ящерицу, само собой, а про ЖЖ русскоязычной юзерши и про ее удивленную реплику.

И Гидон Кремер включил эту реплику в свое шоу.

Карта Бодрова

Утопия Сергея Бодрова: глобальный советский (2011)

Для Сергея Владимировича Бодрова, русского режиссера и гражданина мира – от аризонской пустыни до Москвы, от Старой Европы до таиландского острова – на ближайшие пару лет основным портом приписки станет Голливуд. У Бодрова там крупнотоннажный проект с прицелом на мировой блокбастер – героическое фэнтези под эгидой Warner Bros. и Legendary, с большими звездами в главных ролях и бюджетом в сто миллионов долларов. Сергей Бодров, таким образом, оказывается одним из двух (второй – Тимур Бекмамбетов) режиссеров-россиян, рекрутированных в коммерческое кино в качестве реального игрока высшей лиги.

Бодров, на минуточку, не только автор «Кавказского пленника» и «Монгола», но и человек, в конце семидесятых сочинявший сценарии для всенародных советских хитов: «Баламут», «Любимая женщина механика Гаврилова»… Бодрову в июне стукнуло шестьдесят три года, хоть он и выглядит гораздо моложе.

Как ему удается то, что не удалось не только ни одному представителю его кинематографического поколения, но и практически никому из представителей нескольких последующих?

– А это, надо думать, кинозвезда? – интересуюсь я, глядя, как белобрысая девица в мятой майке и мятых джинсах украшает автографом неопознаваемый постер, протянутый ей почтительным джентльменом средних лет. Мы стоим в очереди в банальнейшую на вид кофейню «Intelligentsia», спрятанную на одной из тихих улочек лос-анджелесского района Венис, Венеция то бишь. Впрочем, Бодров еще по дороге предупреждал, что может быть очередь: «Интеллигенция» в чести у обитателей района с богемно-беспутной репутацией.

– А что? – Бодров пожимает плечами. – Может, и звезда. Не исключено. Сюда, например, Дауни-младший регулярно ходит кофе выпить с тех пор, как в Венисе поселился, так что…

В своей кепке-бейсболке, черных очках в пол лица, кроссовках и темно-синем спортивном костюмчике без опознавательных лейблов Бодров тоже совершенно не похож ни на кого из тех, кем является. Ни на русского (даром что спортивный костюм – но это какой-то другой, неправильный спортивный костюм), ни на русского режиссера, ни на русского режиссера, снимающего в Голливуде фильм, где в главных ролях будут Джефф Бриджес и Джулиана Мур, а продюсерская амбиция (за проектом стоят те же люди, что делали «Темного рыцаря» и «Inception») подразумевает ни много ни мало захват территории, в перспективе вакантной после выхода финальной части саги о Гарри Поттере. Потому что «Седьмой сын», вольная экранизация первого из цикла романов британца Джозефа Делани «Ученик ведьмака» («The Spook’s Apprentice»), – это тоже история юноши с магическими способностями, «седьмого сына седьмого сына», проходящего через жернова воспитания и испытаний.

Очередь подходит, мы обретаем свои латте с барочной композицией из пены, садимся за столик, и я задаю Бодрову очередную косвенную вариацию на тему главного своего вопроса: скажите, как вам это удается, Сергей Владимирович? этот серфинг по гребню волны нескольких киноэпох: советской, перестроечной, постперестроечной? эти причудливые виражи с выходом через Азию в голливудскую премьер-лигу?

Бодров прихлебывает кофе и снимает темные очки, делавшие его похожим на героя абсурдистской комедии про шпионов.

– Это всё не просто так, а из-за «Монгола», – говорит он. – «Монгол» и в мире-то вообще произвел хорошее впечатление, а здесь особенно. «Монгол» ведь такой hand made – здесь уже не делают такое кино; делать постановку такого масштаба вручную, без компьютеров, – сложно и дорого. Это была безумная авантюра: мы начали снимать, потом встали, потому что не было денег, год подождали, нашли еще деньги, попросили всех участников процесса приехать, они приехали… – никто так не снимает, никто. Но на местных кинолюдей эта авантюра хорошее впечатление произвела. Америка – очень простая страна. С очень простым главным принципом: сделай что-то! Можешь что-то маленькое сделать, можешь – если можешь – большое… И если ты сделал, перед тобой открываются все двери. А дальше главное – не ошибиться. Я уже один раз проходил это – с «Кавказским пленником». После него все двери тоже открылись, но я ошибся. Теперь вот – снова… Надеюсь, что не ошибаюсь. Но не играть не могу. Вообще, знаешь, это как с теннисом. Если ты играешь в теннис, ты можешь быть чемпионом Мухосранска, и это прекрасно, – но попробуй сыграть где-нибудь в другом месте! На Уимблдоне, в Париже, на австралийском Оупене… Голливуд – место, где играют профессионалы. Кто лучше, кто хуже, но все профи. Поэтому есть азарт. Если ты хочешь быть в этом деле – значит, ты хочешь сыграть здесь. Деньги – это уже потом, хотя деньги тебе платят, конечно, и хорошие. Но прежде всего – азарт.

В азарте Бодров знает толк на самом-то деле. Из-за азарта будущий режиссер в свое время с позором был изгнан с факультета электрооборудования летательных аппаратов. Рожденный в Хабаровске сын врачей, он поступил на это самое электрооборудование, перебрав реестр желаемых профессий – от лесника и пожарного до журналиста; для журналистики препятствием тогда показалось заикание (Бодров по сей день заикается), ну вот и выбрал летательные аппараты. Но уже в старших классах школы стал играть в карты на деньги, и всерьез. Доигрался до полноценной лудомании с практически криминальными последствиями: воровал, вспоминает он, чтобы вернуть долги; у собственной бабушки украл все сбережения… Картежная страсть вскрылась, Бодров вылетел из института, чуть не угодил в армию: сам пошел, хрестоматийно просился в десант, не взяли, чуть не загремел в стройбат; спасла его добрая докторша, изыскав в крепкой бодровской челюсти несуществующий дефект, фатально несовместимый со службой в рядах вооруженных сил. Лишь после этого с азартными играми он завязал почти наглухо. Серьезный рецидив случился единожды, в Штатах, когда уже признанный режиссер Бодров остановился на ночлег в лас-вегасской гостинице, а утром спустился в казино – и проиграл всё, что у него было. Но однажды картежный опыт пригодился: в 1989-м Бодров взялся за начатый и заваленный другим режиссером фильм «Катала» – и сделал редкий для расхлябанных перестроечных времен крепкий триллер с молодым и харизматичным артистом Гаркалиным в роли картежника-виртуоза; не иначе знание материала помогло.

Азарт – правильное, нужное слово в ответе на вопрос «как у него это получается?». Покончив с азартными играми, Сергей Бодров не покончил ни с игрой, ни с азартом. Не отключил – напротив, вывел в штатный режим этот авантюрный двигатель своей натуры, а без такого двигателя не бывает таких биографий.

Не попав в голубые береты, пошел работать осветителем на «Мосфильм», начал сочинять, рассказы взяли на легендарную 16-ю полосу «Литературки», где подвизались тогда самые вольнодумные и острые перья империи, от Горина до Горенштейна, закончил сценарное во ВГИКе, работал корреспондентом «Крокодила» и объездил полстраны в кондовых и увлекательных «командировках по письму», пробовал так и эдак со сценариями – пока один из них в 1978-м не поставил режиссер Роговой, автор супершлягерных «Офицеров», и фильм «Баламут» не огреб шестидесяти-, что ли, – миллионную аудиторию, нечастую даже по тем временам…

У него было несколько браков. От одного из них родился сын Сергей, за свою короткую, яркую и страшно оборванную кармадонской лавиной жизнь ставший сначала Бодровым-младшим, а потом заставивший говорить об отце – Бод-ров-старший. Другой брак – с американкой Каролин Кавальеро – не дал кинематографического эха, пусть по времени и совпал с первыми бодровскими «заходами на Голливуд на бреющем». А нынешний союз с талантливым режиссером Гукой Омаровой следствием имеет несколько кинодетищ, включая недавнюю комедию «Дочь Якудзы», последнюю пока в бодровской фильмографии.

Взращенная еще в детстве, над книжками про путешествия, охота к перемене мест не покидает Бодрова и сейчас, придавая ему невиданную, прямо-таки раздражающую журналиста (не угнаться ведь!) мобильность: вот он в Лос-Анджелесе, – а вот уже в Москве, – а вот в Риме, обсуждает новый проект с художником-постановщиком Данте Феретти, – а вот во Владивостоке в компании с главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, Дмитрием Быковым и прочими интеллектуалами, – а вот в Аризоне, где прикупил в свое время задешево двадцать с гаком гектаров пустыни, – а вот в Таиланде, где мечтает построить когда-нибудь домик на острове, потому что «Таиланд – это моя страна, там всё мое: люди мои, еда моя, я там вообще другой человек, вот побреюсь еще наголо – и буду сливаться с толпой, языка-то я не знаю, но глаза у меня – азиатские!».

Однако на одних азарте и авантюрной жилке далеко не уедешь; вернее, далеко-то можно – но нельзя долго. Придирчиво разглядывая бодровскую биографию, я думаю, что вижу в ней не столько своенравный порыв таланта, сколько упорство гибкого профессионала, способного входить в одну реку дубль за дублем.

Такова, кажется мне, история его прерывистого романа с Голливудом.

Впервые Сергея Бодрова, с середины восьмидесятых ставшего не только сценаристом, но и режиссером, принесло на Запад большой культурной волной перестройки. Бодров тогда снял фильм «СЭР» («Свобода – Это Рай») про мальчика-детдомовца, и фильм оказался неожиданно востребован по миру. О серьезном прокате в Штатах речи не было, но фестивальная машина втянула Бодрова со свистом. И тогда же на него обратили внимание голливудские менеджеры и сказали: хочешь работать – давай, какие проблемы? Но он отказался: «Я сразу понял, что здесь интересно, но всё надо начинать с нуля. А этого я не мог и не хотел». И вернулся в Россию, которая быстро перестала быть вначале советской, а потом и кинематографической: ранние девяностые, кинопровал. Тут Бодров со своей тогдашней женой-американкой снова отправился в Штаты, включился в работу – соучастие в сценарии, первые гонорары, новое ощущение: «Я понял, что могу это делать, что нет никаких недоступных секретов, никаких непреодолимых различий, что по сути всё то же самое».

Понял – но все-таки не остался: по-настоящему крупный успех случился у него позже и в России. «Кавказский пленник» (1996) – вольная вариация на темы Льва Толстого и первой чеченской кампании, собравшая призовой урожай в России и вне ее, номинированная на «Оскар», упрочившая (вслед за михалковскими «Утомленными солнцем», 1994) статус Олега Меньшикова как главной постперестроечной русской кинозвезды – и впервые выведшая в кинозвезды Сергея Бодрова-сына. То есть мелькнул он уже в отцовском «СЭРе» в эпизодической роли трудного недоростка, но тут-то была вторая главная роль, ставшая по факту первой! В «Кавказском пленнике» впервые обнаружилось то, что позже на все сто сыграло в «Брате», – дьявольски убедительная органика Бодрова-младшего, позволяющая преодолеть общее проклятье постперестроечного кино. Как ни оценивай «Пленника», а младшебодровский потерянного поколения гвардии рядовой Иван Жилин не был фальшив. Год спустя – у Балабанова, в личине праведного убийцы Данилы Багрова, в осыпающемся Питере, под упадническую патоку «Наутилуса» – этот удивительный талант не фальшивить в насквозь фальшивое время сделает Бодрова-младшего последним идолом бывшего СССР, мстителем, всеобщим страшноватым, но справедливым братом; взлет из безвестных типов в национальные архетипы, которого никто более не повторил. А его отца, Бодрова-старшего, маховик тогдашнего успеха раскрутит на первый серьезный штурм Голливуда. И перед ним впервые откроются шустрые лос-анджелесские двери мирового кинобизнеса, и он в них войдет, и сделает беспроигрышный, казалось ему, выбор – проект «Running Free», трогательная и красочная история про мальчика и коня, рожденных для свободы в неудачные времена Первой мировой, но в удачных декорациях Черного континента.

И беспроигрышный выбор обернется беспримесным провалом.

– Вроде я не совсем был наивный… – произносит Бодров с кривоватой ухмылкой.

Мы бредем по четырехкилометровому Venice Boardwalk, от Санта-Моники с ее засветившимся в дюжине блокбастеров пирсом к Марине-дель-Рей, где студия снимает Бодрову симпатичную квартиру с видом на яхтенную гавань. Шпарит прямой наводкой калифорнийское солнце, солнечный накал нивелирован сильным холодным ветром с океана; ветер вздымает с широченного пляжа песок, солнце превращает песчаную взвесь в золотистую дымку; вечный природный фотошоп обрабатывает рекламный плакат Калифорнии, последнего фронтира американской мечты, где золото приисков сменилось на золото Голливуда, но осталось золотом.

Мы бредем, и Бодров излагает мне историю своей неудавшейся голливудской конкисты – не без смака; в полном соответствии с личным кинематографическим кредо рассказчика, а не теоретика, он неярко и неохотно отвечает на абстрактные вопросы («Как-то я об этом не думал…» – постоянный рефрен), зато истории – о да, истории даются ему хорошо.

– Мне много чего предлагали после «Пленника», разные сценарии, – говорит он. – Например, картину с Траволтой, там на авиабазе убивают дочку командира, и Траволта прилетает расследовать…

– «Генеральская дочь», – реагирую я. – Ее потом Мактирнан снял. Который «Крепкий орешек».

– Да? А я не знаю, я только книжку эту читал в самолете… Я отказался. Картину с Мерил Стрип предлагали – она там умирает от рака всю дорогу, разговаривают все одинаково, мрачно, нудно… Отказался. А тут – «Running Free» («Свободный бег»). Африка, мальчик, лошади. А я лошадей обожаю, с детства езжу, хотел быть жокеем, но ростом не подошел – слишком высокий, жокеи же маленькие все… Никаких кинозвезд, голову никто морочить не будет… Оператор из Дании, замечательный, с Гильермо дель Торо работал, с Шоном Коннери… Художник-постановщик – Вульф Крюгер, живая легенда, суперпрофи… Бюджет двадцать пять миллионов, в Африке инфляция – и это как здесь, в Штатах, семьдесят. Город целый выстроили, что ни скажешь – всё р-раз, и сразу есть… Дрим-тим, условия – тоже мечта. И простая, прекрасная история: Африка, Намибия, там немцы, они привозят лошадей морем – работать на рудниках, медных и золотых. А это 1914 год, и начинается война. Немцев атакуют, английские самолетики бросают бомбы… Это всё правда, так всё и было. И немцы из глубины страны бегут на берег грузиться на суда. А лошадей оставляют. Некоторые лошади выжили, и до сих пор в Намибии можно встретить их одичавших потомков. И вот внутри этой большой Истории – маленькая: мальчик-сирота, работающий на конюшне, жеребенок, у которого мама умерла в плавании, и вот начинается война, жеребенок остается один среди взрослых лошадей, там один могучий черный жеребец его ненавидит и всячески обижает… И абсолютно всё понятно без слов: годы проходят, жеребенок вырастает в огромного скакуна, побеждает своего злобного врага-жеребца, ведет табун лошадей в горы – он знает, где найти воду… Всё как надо, история трогательная, всё роскошно снято, прекрасные пейзажи, все писают кипятком, студия довольна, я работаю с монтажером, который «Одиссею-2001» с Кубриком и первого «Чужого» с Ридли Скоттом монтировал, постпродакшн в Лондоне, год там сидим, есть специальный человек, который ищет разное лошадиное ржание и подкладывает его под картинку… не жизнь, а восторг, сказка, так я не работал никогда. И вот ты заканчиваешь картину, и всё всем нравится, и ты привозишь ее в Лос-Анджелес.

Он делает паузу: мы уклоняемся от зомби-близнеца Моргана Фримена, голого (из одежды – лишь плавки и спиральные браслеты на руках, и то и другое – фальшивого золота) и с радиоприемником на плече, из приемника хрипят горячие новости.

– Что происходит дальше? – продолжает Бод-ров. – Тест-скрининг, даже не в Лос-Анджелесе, а в какой-то полной жопе с кинотеатром и моллом, куда нас везут два часа: Лос-Анджелес, считают студии, – это не Америка, а вот эта жопа – она Америка, да; соль земли, те, для кого и делается кино. Пятьсот человек в зале – родители, дети… Смотрят фильм. Президент студии и десять человек его помощников тоже смотрят, самолично, так заведено. Тут же – маркетинг: людей опрашивают, анкетируют, подсчитывают… И 79,9 % говорят: нам понравился фильм. Картина, говорят они, необычная – хотя чего там необычного?! – но да, нравится, после картины можно поговорить с детьми. Это не супербомба, но хороший, перспективный результат. И встает мальчик, восемь лет. И говорит: мне вообще картина понравилась, только почему лошади не разговаривают? И вдруг все люди со студии на меня смотрят квадратными глазами: слушай, а почему у тебя лошади не разговаривают?! Я говорю: слушайте, ну это же по-другому всё надо было снимать, придумывать ход, а теперь – зачем всё это, ведь 79,9 – нормальный результат?.. Нет-нет, говорят они, Сережа, нам бы вообще хотелось 83,3, мы всё сами сделаем, ты езжай в Лондон, мы разберемся. Маркетинг мне говорит: нет, не надо этого делать, они идиоты! Я снова к ним – мол, вот и маркетинг… Они мне: ну, Сережа, да что они понимают, они столько ошибок делают!.. И вот в Лондон присылают текст: читать невозможно, идиотизм. И начинается тягомотина, переделки, просят сценариста, он требует, чтобы ему заплатили отдельно, платить ему не хотят, текст переделывают шесть человек, и я понимаю, что всё, фильм убьют. Ну и пожалуйста – провал, чудовищные рецензии, никогда таких не было у меня. И не будет!

Бодров энергично мотает головой, а я думаю, что ученик советской киношколы, в возрасте под пятьдесят дебютирующий с голливудским проектом на двадцать пять миллионов и терпящий неудачу, – о да, это вполне вообразимый сюжет. А вот он же тут же, но уже в возрасте за шестьдесят, получающий под свою руку голливудский проект с бюджетом уже в сотню миллионов, – так вот этот сюжет куда более экзотический. Это что-то из оперы «людей длинной воли», всех этих упертых завоевателей, вечно рвущихся к последнему морю, вроде любимого Бодровым Чингисхана. Но идущий рядом со мной сдержанный, спокойно-ироничный космополит, напрочь лишенный всякого фанатизма и всякой упертости, совершенно не стыкуется с этим сюжетом про «он поставил себе цель и добился ее во что бы то ни стало»… Всё тот же вопрос: как у него это получается?

Потом, уже в Москве, я перебираю то, что знал о Сергее Владимировиче Бодрове прежде, и то, что узнал за эти несколько дней: факты и фактики, ощущения и проговорки; и, разумеется (с мало-мальс-ки состоятельными персонажами иначе не бывает), одни фрагменты пазла плохо сопрягаются с другими, портрет видится собранным из сплошных противоречий, под каким углом ни глянь.

Он на вид чертовски спокойный, расслабленный тип – проживший, однако, куда как бурную и насыщенную биографию, периодически отправлявшую в нокдаун, а то и в нокаут, – не такова ли нелепая и страшная гибель сына, Сергея-младшего, в Кармадонском ущелье в 2002-м? Когда сын счастливо становится коллегой и учеником, вдруг превзошедшим тебя в славе и быстро нагоняющим в мастерстве (Бодров-старший и сейчас уверен, что «Сёстры», на удивление ладный режиссерский дебют младшего, были всего лишь разминкой, а вот из «Связного», снимавшегося в Кармадоне, могло выйти действительно сильное кино), а потом исчезает под тысячами тонн грязи, камней и снега, впору утерять бойцовский дух. Но Бодров сумел глухо уйти в работу, в неподъемного «Монгола», – успев, впрочем, попробовать и другие методы; как-то он рассказывал, что после гибели сына, не в силах изменить реальность, пробовал менять ее восприятие при помощи галлюциногенных грибов – и восприятие, утверждает он, действительно и более чем осмысленно менялось; впрочем, об этом своем опыте Бодров распространяться не любит, полагая его и слишком личным, и попросту не поддающимся вербализации.

Он живет очень быструю и насыщенную жизнь, умудряется держать себя в отличной форме и выглядеть лет на пятнадцать моложе своего возраста, теннис-велосипед-плавание, молочно-ягодные шейки не в ущерб красному вину, трогательное доверие к гомеопатическим лекарствам, гармонирующее с ездой на экологичной «тойоте-приус» с гибридным движком.

Он любит Азию, снимает про Азию, часто работает и живет в Азии, охотно и неосуждающе причисляет к ней Россию, трактует Чингисхана в частности и историю вообще по пассионарному евразийцу Льву Гумилеву – и вместе с тем зримо являет собой едва ли не самого естественного, ненатужно-стихийного западника, какого я встречал; а уж недоброжелатели Бодрова точно держат его за русофоба, снимающего очернительские опусы исключительно «на потребу Западу» и «для европейских фестивалей».

Он делает такое кино, горячим поклонником которого я никогда себя не числил: оно казалось мне крепким (за вычетом пары-тройки явных неудач) и холодноватым, лишенным того драйва, по которому мы привычно и отделяем творцов от ремесленников. Время спустя, однако, оказалось, что это кино можно пересматривать не кривясь и не зевая, – вроде тот еще комплимент, но много ли кому из одногодков «Кавказского пленника» можно его адресовать? Теперь же, когда свежие претенциозные работы знаменитых бодровских поколенческих соседей, от Соловьева до Михалкова, вызывают даже у тертых критиков вестибулярный шок и лингвистическое удушье, а Бодрова тем временем без помпы рекрутируют в элитный цех ручной сборки на фабрике голливудских блокбастеров, эта разница кажется еще наглядней.

Он, казалось бы, ходячее воплощение слова «профессионал» – ну вот как аристократ Алексей Юрьевич Герман воплощает мем могучего, иррационального авторского гения, так прошедший снизу всю карьерную лестницу: осветитель, сценарист, режиссер, – Бодров персонифицирует образ скромного технолога с набитой рукой, способного взяться за мелодраму, комедию, байопик: не «автор», не творец – ремесленник-хамелеон. Сам себя профессионал Бодров при этом полагает дилетантом – именно дилетантизм, объясняет он мне, создает тот кусочек пустоты внутри, который можно и интересно заполнять чем-то новым. Кажется, он говорит это искренне, без кокетства.

У него имеется гражданская позиция – Бодров подписывал письма в защиту Бахминой и Ходорковского, вот и со мной не раз заговаривает о том, что сейчас всякому приличному мастеру культуры время определяться – с кем он; что его радует социальная активизация интеллектуалов вроде Акунина или Улицкой, и «Гражданина поэта» Быкова и Ефремова он смотрит с наслаждением и считает более весомым вкладом в воспитание гражданского духа, чем десяток митингов; что его печалит инертность молодых коллег, не могущих или не желающих отлить свой диагноз происходящего в России в жесткую и весомую форму искусства, что он бы и сам, не будь глухо занят в других проектах, снял бы нынче прямо политическое кино (тут Бодров даже прозрачно, хоть и без подробностей, намекает мне, что движется в этом направлении – и сослагательным наклонением дело не ограничится). И, однако же, в работе своей он всегда уходил от социальной конкретики в область универсально-человеческого, мифологически-обобщенного: не только в советские годы, когда многие толковые профессионалы скрывались в жанровую отдушину, но и сразу после, когда общественное громогласие сделалось хорошим тоном. Ведь даже и «Кавказский пленник», конечно, не про реальную «первую чеченскую» с ее запредельной жутью, грязью и перекрестным предательством, но про что-то куда более вневременное и повсеместное, равно толстовское, киплинговское, гомеровское: когда сильный с сильным у края земли, и все победители и жертвы правы по-своему – и неправы одинаково… Всё это про миф, разумеется, про миф – и не зря это слово у Бодрова из самых употребимых.

– То, что я сейчас буду снимать, – говорит он, когда мы сидим в его офисе (неприметный дом в даунтауне Санта-Моники, кабинет бодровского продюсера из «Леджендари» с простым американским именем Бэзил Иванюк), – это в первую очередь зрелище, да. Но мне оно интересно тем, что по сути оно миф. Я люблю миф, мифологическую конструкцию – греческую, языческую, вечную. Миф ведь и требует зрелища, миф – это большая история, большие страсти, большие приключения, большое кино. Медея, убивающая детей, Одиссей, ищущий дорогу на Итаку… В «Седьмом сыне» меня привлекает возможность дать мифологическому сюжету адекватную форму. Потому и ведьмы… Мне не хотелось делать второго «Гарри Поттера», хотелось что-нибудь более dark. Я вот задал себе вопрос касательно ведьм: вопрос о том, откуда берется Зло. О том, привнесенное ли оно, пришедшее к нам со стороны – или нет. Я думаю, нет. Это мы создаем Зло. Я уверен, что ведьмы – это те тысячи и тысячи невинных людей, что были сожжены в Средневековье, что под пытками признали свою вину в колдовстве и связях с Нечистым. И вот они возвращаются. И теперь – да, теперь они ведьмы. Мстящие за то, что с ними сделали, принявшие ту личину, которую им некогда навязали. Мне нравится, что мир этой истории – не черно-белый, что все по уши в дерьме, что всем надо расплачиваться за свои грехи. Мне нравится, что это история мифологическая. Миф в своей обобщенности, в условности своей вообще дает большую свободу.

Тут его прерывает звонок кого-то из продюсеров; на своем бодром, но фонетически разлапистом английском Бодров обсуждает проблему кастинга на роль молодого героя – какого мальчика брать: того, который только что сыграл в четвертых «Пиратах» с Джонни Деппом, того, который снялся в свежем проекте Тима Бертона, или еще какого-нибудь мальчика, не успевшего прыгнуть в суперстары? «С ними проблема в том, что они сходят с ума, – сообщает он доверительно, нажав отбой. – Вот только что ты с ним говорил, и он еще был нормальный. Но выходит картина, огромные сборы, слава – и всё, спекся, сдвинулся по фазе: я кинозвезда! И не только он сдвинулся, и, может, даже не столько, – но все эти люди вокруг, агенты, которые начинают ломить сумасшедшие деньги. Так что будем еще молодых смотреть, тех, кто пока не сошел с ума. Пусть после нашего фильма сходят. Будет уже не жалко».

Бодров ухмыляется и тащит меня в соседнюю комнату, где стопкой у стены свалены эскизы к будущему «Седьмому сыну»: ведьма, висящая в ореоле пламени, как космический посадочный модуль в атмосфере, какие-то боевые медведемонстры в сбруе и ростом с баобаб, храм неведомого бога – компромисс между Ватиканом и звездолетом, сновидческий город, парящий над гаванью…

– Мне после «Монгола» огромные картины предлагают, – жалуется-хвастается Бодров, когда мы возвращаемся в кабинет Бэзила Иванюка. – Что-нибудь на сто пятьдесят миллионов. И говорят: снимешь за семьдесят? Я говорю: ну как я вам сниму за семьдесят, когда тут однозначно сто пятьдесят?! Они говорят: ну ты же снял картину, которая выглядит на сто, за двадцать!.. В Голливуде сейчас тоже все стараются снимать дешевле, все стали осторожнее – отголоски финансового кризиса… Но вот на этом проекте восемьдесят пять миллионов – этого мне достаточно. Тем более когда говорят: восемьдесят пять, если ты в итоге потратишь сто, все будут вполне довольны… Снимать будем в основном в Ванкувере – там огромные студии, и не все заняты, как в Лос-Анджелесе и Лондоне, плюс налоговые скидки, плюс еще очень красивая натура – горы, леса, – всё рядом; мы там выстроим наш город… Но еще будем снимать и где-то в Африке или Южной Америке. Нужна разная натура, чтобы создать пестрый и объемный мир. Я вот полюбил пустыню. Пустыня – в ней есть образ… Понимаешь? Я не могу ничего снять про русскую деревню. В ней грибы хорошо собирать, это да, но в лесу – в лесу ты нихрена не видишь. Пустыня, степь, пампасы – другое дело. Там вот он, маленький человек, – и вот оно, пространство, мир, вечность. А в лесу мира нет. Ты слеп. И образа визуального нет. Это ведь очень русская такая штука – ничего не видим и видеть не хотим. Максимум – просеку вырубим, потом зарастет она… Ландшафт и национальная психология ведь напрямую связаны, нет?

У него непростые и нелинейные отношения с национальной психологией и породившим ее ландшафтом, у этого странного обладателя двойной репутации евразийца-гумилевца и русофоба западника. И с тем синематографом, который выстраивают на месте павшего советского кино-Рима новые гунны и готы, – тоже непростые и нелинейные.

И тогда я снова возвращаюсь к разговору о другом кино – отчего же все-таки, спрашиваю, именно трижды проклятый антиглобалистами и интеллектуалами Голливуд по сю пору остается единственным поставщиком всепланетных хитов – не в одних же финансовых мощностях дело?

– Голливуд, – отвечает Бодров, и в его глазах вспыхивает огонек искренней увлеченности, – создавали иммигранты, в том числе евреи, приехавшие из России и Восточной Европы. Люди, плохо говорящие по-английски. И вот они увидели это самое кино. Простое, понятное зрелище, увлекательные истории, трогающие каждого. Универсальные. И они поняли, что в это можно вкладывать деньги. Они – авантюристы, лавочники, сборщики мусора, портные, кто угодно – стали это делать. Сначала на Восточном побережье, потом двинулись в Калифорнию, где хорошая погода, – а для кино это важно, тем более было тогда… Я изучал всю эту историю, мне были интересны биографии всех этих людей: Голдвинов, Мейеров… В двадцатые годы Лос-Анджелес был небольшим и сонным городом, и здесь киношникам не были рады, к ним относились как к цыганам из табора. Я читал в тогдашних газетах объявления в разделе сдачи жилья, там писали: «No pets, no movie people!». Это отношение изменилось в течение пяти-шести лет. Начался бум, началось производство, большие деньги, и киношников никто больше не приравнивал к кошкам и собакам. И этот бум – он продолжается до сих пор, кинопроизводство – один из прибыльнейших бизнесов, простодушные американцы всё так же любят кино – пожалуй, так любили его только еще в позднем СССР, но мы перестали, а они нет. И балаганная сущность этого искусства осталась прежней, как бы ни усложнялись формы и технологии. Это по-прежнему тот самый паровоз, который прибывает на станцию – и заставляет людей в зале распахнуть варежки в восхищении. А то, что паровоз теперь в 3D и что это не паровоз, а какой-нибудь космический крейсер, – это на сущность не влияет, согласись. В человечестве сохранилась потребность удивляться, желание смеяться, необходимость сопереживать. И американцы, понявшие интуитивно еще тогда, как работают истории, продолжают снимать лучшие истории на свете.

…Наверное, в этом искреннем восхищении коммерческой и творческой сметкой пионеров Голливуда и кроется ответ. Потому что заочные бодровские соперники присягали разному. Особенностям национального искусства; памяти детства, бархату и стали Родины; личному самораскрытию до донышка последнего сновидения; желанию срубить бабла, наконец, – самый скучный, но, кажется, самый распространенный на сегодня вариант. А Бодров присягнул тому катехизису, в котором записано, что кино – это балаган и бизнес; что люди должны получать от него удовольствие и платить за него деньги; что люди готовы платить деньги за поразительные, смешные, страшные истории; что вековой давности поезд и сегодня каждый день прибывает по расписанию.

Он присягнул этой идее – и это ни разу не сделало его лучше или одареннее других, но, кажется, сделало универсальнее.

Ну и везение, да. Куда же без везения.

Когда мы с Сергеем Бодровым сидим в его офисе, в кабинете продюсера Бэзила Иванюка, где по стенам развешаны дипломы за Неимоверные Достижения и Невообразимый Вклад, Бодров рассказывает мне про последний телефонный разговор с сыном. Сергей-младший был уже в Кармадоне, и речь у них с отцом зашла о Карлосе Кастанеде. Отец пожаловался на непереводимость: есть у Кастанеды такой важный образ, Warrior. Вот идет по пустыне некто – и вдруг упирается в высоченную, бесконечно уходящую в обе стороны стену. И если некто – обычный человек, он принимается идти вдоль стены в поисках двери, или, скажем, рыть подкоп, или вовсе поворачивает обратно. А если он Warrior, он берет – и просто перепрыгивает эту стену. И отец заметил, что буквального перевода – «воин» – совершенно недостаточно для выражения сущности такого необычного человека. А сын мгновенно откликнулся: ну как же, пап, это же проще простого. Избранный, само собой.

После этого отец и сын поговорили еще о чем-то, попрощались – и больше не разговаривали уже никогда.

Он рассказывает мне об этом, а я думаю, что Бодров-сын и впрямь мог оказаться этим самым Избранным, брезжило что-то такое за его стремительным взлетом на фоне общего обвала. А вот Бодров-отец, конечно, ни в одном глазу не Warrior. Он не умеет перепрыгивать стены. Его дар, большой он или малый, совсем в другом.

Он в том, чтобы ощущать: большинство стен – неважно, между Западом ли и Востоком, Россией и Европой, советским и постсоветским, правым и левым, ретроградным и прогрессивным, высоким и низким, жанровым и интеллектуальным, авторским и коммерческим, «Мосфильмом» и Голливудом, – существуют исключительно у нас в голове.

И еще – в том, чтобы жить в соответствии с этим ощущением.

Мир делится на магглов и волшебников

Утопия Веры Полозковой: зарифмуй это (2012)

Для одних она – безоговорочный номер раз из всех «молодых поэтов» России. Для других – столь же безусловно дутая величина. Крайности – это вообще про нее: оценки – так полярные, страсти – так взрывные, активность – так бешеная. Стихов у нее сотни, подписчиков у ее блога – двадцать шесть тысяч[7]. Она получает литературные премии, играет в театре, светится в телеящике, выступает на «Нашествии», колесит с гастролями по стране, мотается в Индию, участвует в миллионе затей. Словом, много успевает – и многое успела: Вере Полозковой всего-то двадцать шесть.

– Жизнь – это творческий задачник: / условья пишутся тобой. / Подумаешь, что неудачник, – / и тут же проиграешь бой, / сам вечно будешь виноватым / в бревне, что на пути твоем; / я, в общем-то, не верю в фатум – / его мы сами создаем; / как мыслишь – помните Декарта? – / так и живешь; твой атлас чист; / судьба есть контурная карта – / ты сам себе геодезист.

Это театр «Практика», День святого Валентина, последний прогон поэтического спектакля «Стихи о любви». Вера Полозкова сидит по-турецки (на джинсовой коленке художественная прореха) на скупо освещенной сцене перед пустым залом и ровно, немножко устало читает свое шестилетней давности стихотворение. Бери выше, поэтический манифест – там дальше всё на том же градусе скорее стопроцентного серьеза, чуть закамуфлированного самоиронией, нежели наоборот: «Пусть это мы невроз лелеем, / невроз всех тех, кто одинок; / пусть пахнет супом, пылью, клеем / наш гордый лавровый венок. / Пусть да, мы дураки и дуры, / и поделом нам, дуракам… / Но просто без клавиатуры / безумно холодно рукам». Не крутовата ли лирическая поза, не смешно ли эдак декларировать-то красивой и здоровой двадцатилетней девице, а уж первая строчка – «А факт безжалостен и жуток, / как наведенный арбалет: / приплыли, через трое суток / мне стукнет ровно двадцать лет» – вообще какой-то сам себе подмигивающий шевалье д’Артаньян: ах, много, сударь, осьмнадцать!.. Или не смешно? – в конце концов манифесты только желторотые и пишут, много о себе понимающие. И вообще мы как-то забываем, что поэзия – дело молодых, лекарство против морщин, почти как рок-н-ролл: ремесло, где в высшей лиге, в пантеоне временно бессмертных, на каждого великого старца приходится трое катапультировавшихся из профессии, а то и (сплюнуть через плечо) из жизни до тридцати, максимум – сорока.

В эту оценочную амбивалентность укладывается – «с нежностью Прокруста», ага, – вообще вся жизненная траектория Веры Полозковой, ее творческая биография и ее success story. Немножко вундеркинд – стихи пишет с пяти, на журфак МГУ поступила в пятнадцать, тогда же в подарок на день рождения получила свой первый, самоизданный (тиражом триста пятьдесят экземпляров) сборник. Первый настоящий сборник с кокетливым названием «Непоэмание» в 2008-м в своем «Геликоне» издал мэтр Александр Житинский, с Полозковой познакомившийся через ее блог, – Вера к тому моменту была уже востребованным и стремительно растущим фигурантом ЖЖ (завела блог в 2002-м), успешно участвовала в слэмах, приобрела репутацию первого поэта Рунета, армию восхищенных фанатов (в первую голову фанаток) и устойчивую группу убежденных ненавистников. Ну и дальше по нарастающей – вторая книжка («Фотосинтез»), внимание критиков и собратьев по цеху, снисходительно-одобряющее или ядовито-уничижительное, интервью, теле- и радиоэфиры, слава «эстрадного поэта» – «что поделаешь, человек умеет читать стихи», заметил в 2009-м в Верин адрес коллега Дмитрий Быков, – и слава «девочки наизнанку», конвертирующей свою лирическую жизнь, поэтическую и личную, в непрерывное реалити-шоу в ЖЖ. Премии – «Поэт года ЖЖ», «Неформат», премия Риммы Казаковой… Восторги: беспримесная свежесть, несравненная искренность, прорыв, vero4ka forever. Обличения: пошлость, банальность, вторичность. И – нечастые попытки спокойного профессионального разбора.

Да, отчетливый инфантилизм, надрывная лирика – слишком для девочек, слишком про мальчиков («я ненавижу, когда целуются, если целуются не со мной», и так далее), и самолюбование местами, и многословие часто, и наивный романтизм («свобода же в том, чтоб выпасть из вертикалей, понтов и регалий, офисных зазеркалий, чтоб самый асфальт и был тебе пьедестал», и тому подобное) – но и неожиданная гибкость, четкость, точность версификации, сильная и умная техника, неюношеская уверенность. Да, всеядность, перебор общих мест, реестр слишком явных влияний – но и несомненная узнаваемость собственного голоса, трезвость и резкость взгляда, даже когда взгляд фиксирует сугубые тривиальности. Да, но…

У самой неугомонной Полозковой между тем «да – но» менялись, и довольно стремительно. Она росла в жизни и в стихах (хотя теперь арбитры вкуса говорят, что растеряла свежесть, – правда, это говорят всегда и про всех). Она ссорилась с одними старшими товарищами (в том числе с теми, кто, как принято выражаться, «открывал ее дарование») и заводила дружбу с другими (например, с режиссером и культуртрегером Эдуардом Бояковым, который сейчас явно занимает в системе ее творческих и жизненных координат важное место). Она решила наладить свои отношения с миром, начав с себя, для чего занялась йогой, села на диету – и окончательно превратилась в хрестоматийную русскую красавицу: рост за метр восемьдесят, широкие плечи, стать, стан, русая копна, глазищи, губищи, здоровый румянец, проступающий сквозь здоровый загар. Она высадилась на новых для себя плацдармах – сначала театральном, а потом и музыкальном. Об этом она рассказывает мне, когда мы сидим в кафе на Большой Никитской: что деньги теперь зарабатывает таким вот негаданным – концертным – способом, что собрала с друзьями и соратниками музыкальный состав положить свои тексты на музыку, не рок, не рэп, но что-то вроде, думала – на раз, ну ненадолго, а оказалось иначе. Записали пластинку, выступили на «Нашествии», а потом минувшей осенью были гастроли по клубам в двенадцати городах – самая большая аудитория была в Питере, девять сотен человек[8].

– Нереальная цифра для девочки, которая стихи приехала читать, – говорит она с удовольствием. – Мне вот кто-нибудь скажи: ну, телка выходит на сцену с чуваками, они играют, она стихи читает, – я бы точно не пошла.

Тут ей как раз приносят вареники с вишней, и поверх вареников она объясняет, что поэзия, увы, дискредитированное ремесло, прочно ассоциирующееся в массовом сознании со скучными, сильно пьющими занудами-невротиками, – и не вполне последовательно цитирует Линор Горалик: мол, поэзия ровно такое же ремесло, как все прочие, не менее и не более важное для общества, и не стоит ее сакрализировать.

– Может, – осторожно говорю я, – штука все-таки в том, что меняется не столько само ремесло, сколько градус его социальной востребованности? Было время, когда поэзия оказалась включена в активный обмен веществ общества, и поэты стали рок-звездами, – а теперь не так, сместился фокус, вот и кажется, что в сухом остатке плохо одетые зануды-невротики?

– Слушай, если ты владеешь белой магией и можешь миры делать из слов – что ж ты не такой крутой, что можешь сделать себя социально востребованным, когда ты этого хочешь? Разве любая трансформация жизни не должна начинаться с тебя самого? Я не верю в талантливых людей, которые не в состоянии победить свои психозы, неврозы, аутические припадки и всю эту фигню, которая мешает им быть востребованными: ну и зачем тогда вся эта белая магия? У меня вызывают физическую аллергию люди, которые всю жизнь жалуются, что до них никому нет дела, хотя они самые крутые и талантливые. Чувак, может, стоит сделать что-нибудь с собой? Пойти купить свитер какой-нибудь человеческий, чтобы люди не отводили глаза, когда на тебя смотрят? Я понимаю, конечно, что банальности жуткие говорю, но всё же.

– Почему же у многих вроде бы талантливых людей не получается эти твои банальности осуществить? Что, скажешь, сами не хотят востребованности?

– Осознанности не хватает. Знаешь, вот одна восемь лет живет с чуваком, который ей изменяет, и очень от этого страдает, а другой годами ходит на ненавистную работу, а на самом деле – всё это явления одной природы и причины.

– Ну, это как раз понятно – люди часто не просто привыкают к своей несчастности, но и подсаживаются на нее, начинают получать даже что-то вроде удовольствия…

– Но тогда можно я не буду этому сочувствовать? Потому что это не вызывает у меня ни грамма симпатии вообще. Я много делаю для того, чтобы не быть жалкой. Это большой и осознанный труд, о’кей?

– А ты что, никогда в жизни не становилась заложником какого-то своего состояния, которое тебе самой не очень-то нравится?

– Да я всё время была заложником! Я нормальный честолюбивый подросток, который поступил на факультет журналистики в пятнадцать лет, – а все мои сокурсники были года на три-четыре старше, – и подвергался та-акому троллингу! Так что я прошла довольно суровую школу злословия. И моя мама, которая растила меня одна, до упора не понимала, чем я вообще занимаюсь. Вообще, знаешь, Роулинг очень круто угадала с магглами и волшебниками. Мир действительно делится на магглов и волшебников. Это не значит, что кто-то тут круче. Просто волшебник смотрит на то, как работает тостер, и теряет голову – но при этом может трансфигурировать. А маггл рассчитывает длину реечки, покупаемой в «Икее», исходя из количества курточек в активной носке, поэтому у него всегда всё помещается, но при этом он не может понять, почему одна книжка встает у него комком в горле, а другая вообще не торкает. И путем очень долгих опытов я поняла, что этим людям, магглам и волшебникам, нельзя жить вместе. Если ты волшебник – не пей, не дружи и не спи с ментом, юристом, продавцом, менеджером, маркетологом и любым другим человеком «тру-маггловских» занятий. Просто это разные породы, и будь, пожалуйста, готов к тому, что при какой угодно сильной любви на тебя рано или поздно посмотрят и скажут: слушай, а когда ты, наконец, работать пойдешь? И у меня в этот момент заканчивается всё. А мама – честный, умный, очень добрый маггл. Который родил меня в сорок лет и которому хотелось, чтобы всё было хорошо и правильно. Так что выдирались телефонные провода, по которым я подключалась к интернету и сидела там по восемь часов в день, и вообще много всего было…

Понимаешь, мне же очень много было нужно от жизни. И раньше любые отношения, в том числе любовные, воспринимались соперничеством. И с мамой: я поняла, что не могу и не хочу больше воевать – потому что нам осталось совсем немного времени вместе, и если я это время проведу в войне, то какой же я тогда сильный практик? И оказалось, что кончилась шкала, по которой мне всегда было с кем бежать. Я прибежала в какое-то место, где никто, кроме меня, не бегает. Я тогда очень четко поняла, что во мне для этой новой жизни, где нет постоянного потока безбашенного общения, тусовок до шести утра и прочего прекрасного наркотизирующего безумия, просто отсутствует структура. А я видела очень сильных практиков, которые в любом состоянии и в любой ситуации не теряют чувства направления, помнят, куда они шли. И сейчас я регулярно задаю себе этот вопрос: так, а кем же я хотела стать, когда вырасту?

– Вот ты выросла и стала как минимум человеком, у которого есть общепризнанный статус поэта, вдобавок он не зануда в плохом свитере, а красивая девушка в хорошем, блогер-тысячник и вообще, считай, звезда. Многим эта карьера кажется сногсшибательно успешной. Нет?

– Ну, я-то отлично помню это ощущение – когда мне каждые полчаса звонил кто-нибудь и спрашивал: ну вот, Вер, ты ведь не расстраиваешься, что такой-то очередной мудак про тебя то-то и то-то написал? И я говорила, конечно: не, не расстраиваюсь! Ага. А ведь я никогда ни у кого ничего не украла, не была ни продюсерским проектом, ни богатой папенькиной дочкой – я просто работала, занималась тем, что мне нравится, и всё. Я не понимаю, за что это было. Ведь мы же люди исчезающих профессий, мы поэтому должны держаться вместе, цеховая солидарность как минимум должна быть! Я вообще такой немного наивный филиппок, я со стороны пришла, у меня в роду сплошные строители да инженеры. И я помню – меня поразило, с каким сладострастием стали меня топить, девятнадцатилетнюю. Мне потом замечательный человек и критик Саша Гаврилов говорил, что в России это такой обряд инициации, немножко растянутый во времени.

– Форма дедовщины, стало быть?

– Ну да. И как бы если ты не умер, когда мы тебя купали в скипидаре и ядовитой слюне, то ОК, нет вопросов, добро пожаловать в племя. Наверное, отчасти поэтому я физически разлюбила читать тексты плохих людей. Стала испытывать к ним необъяснимое отвращение.

– Тексты плохих людей – это какие? То есть клинику давай вынесем за скобки, но вот Лимонов, например, которого я очень ценю, – он что, «плохой»?

– Лимонов… Неприятный. По-человечески, по-мужски. И вообще, когда понимаешь, какая на самом деле сила у слов, тебе больше не хочется ни читать, ни писать отвратительных и тяжелых книг. Сила у слов в умелых руках магическая. И начинаешь осознавать, как важно, чтобы эта магия была белой. Начинаешь восхищаться людьми типа БГ, потому что вот он – тот провод, по которому добро четко и бесперебойно поступает в мир.

– Постой, ты вот раз за разом ставишь знак равенства между человеком и тем творческим продуктом, который он выдает. Разве это так работает вообще?

– Но я действительно не считаю, что это какие-то абсолютно разные вещи. Вот, например, люди, живущие в интернете. Меня всегда поражало, как человек умудряется стать виртуальным гуру, оставаясь при этом обрюзгшим, лысеющим и не засыпающим без бутылки вискаря, потому что если ты такой сильный практик, то это же не может быть только в одном измерении! Меня поэтому и политические склоки не занимают: мне кажется, надо начинать с себя всегда. Маме хамить перестань – и станет лучше в стране, правда. На твоих глазах.

– Вер, ну это субъективный идеализм какой-то. Я давно стараюсь не хамить и знаю многих других, кто старается, и успешно, а в стране лучше как-то не стало.

– Но в моем персональном случае всё именно так. Просто если у человека становится всё в порядке, то он не может не начать делать это «всё в порядке» всем непосредственно окружающим его людям. И так по цепочке. Просто, может, общий уровень настолько катастрофический, что мы таким способом мало что меняем?

– Так я о том же: я сто раз слышал эту историю про «начни менять жизнь с себя», но даже если тут возникает «принцип домино», то он явно имеет ограниченный радиус действия. Пять процентов меняют жизнь с себя, остальные девяносто пять совершенно не в курсе.

– Но тогда наша первоочередная задача состоит в том, чтобы этих процентов стало пятнадцать. Двадцать. Я абсолютно стою на том, что человека ничему невозможно научить ничем, кроме как собственным примером.

– Да его, может, и не надо учить, а надо ему поменять содержание социального договора?.. Но, получается, вся эта тема митингов и новой социально-политической активности, Болотная, Сахарова и так далее – она не твоя совсем?

– Она не может быть не моя, потому что там все, абсолютно все мои друзья. Но в реальную эффективность происходящего я не очень верю. Не очень конструктивная фигня, хотя и эффектная.

– Ты не считаешь, что бывают ситуации, когда надо не договариваться, а именно что раскачивать лодку? Я сейчас даже не о реальном результате – он под большим вопросом, – а о выборе непозорной линии поведения?

– Слушай, ну вот я, по-честному, девочка, которая большую часть своего времени проводит за мытьем посуды и всем таким прочим. Я не очень понимаю во всем этом. Но когда я слышу все эти разговоры – мол, бесполезно договариваться с грабителем, который забрался в твой дом с дубинкой, мол, «настоящая власть у вас, а не у них», мол, надо навалиться, свалить и так далее… – меня это пугает. Правда. Я не могу представить себе свою жизнь в условиях гражданской войны. И никто из тех, что стоят сейчас с плакатами, не готов голодать и менять фамильное серебро на хлеб. Ну а в таком случае, ребята, вы не отвечаете за базар.

– А альтернатива какая? Не надо революцию, надо эволюцию? Тебе кажется, что эти вот медленные перемены в жизни страны идут в каком-то оптимистичном направлении?

– Ну, стилистически ведь жизнь меняется. Все-таки людей перестало интересовать исключительно выживание. Но почти никто по-прежнему не умеет и не очень хочет работать. Все эти революционные порывы были уже восемь тысяч раз, ну давайте сделаем хоть раз в жизни поумнее! А людей, которые готовы к осмысленному созиданию, к долгому и трудному движению небольшими шагами, к мучительному ремонту нашей обшарпанной жизни, – таких людей я наблюдаю, увы, очень мало. И в толпе на митингах – тоже. При том что толпа эта правда мне симпатичная и на удивление вменяемая. Но вот среди лидеров этих симпатичных ребят тебе лично кто-нибудь что-нибудь по-настоящему вменяемое предложил?

– Мне лично – скорее нет.

– Ну вот и мне тоже – нет. Пока это звучит скорее так: они там все мудаки, я пиздатый чувак, хочу умереть. Ну и что? Я вообще людей политики воспринимаю… по-пелевински: мне кажется, они, чтобы в это пространство попасть и там жить, перестают быть вполне людьми, как будто им кровь на машинное масло меняют… Я в принципе все составляющие стандартной человеческой мечты – богатство, слава, мировое господство – считаю ужасным, чудовищным испытанием. Я видела людей, которых деньги подрубили на корню. Я видела людей, которых слава превратила в зомби.

– Ну раз уж мы с митинга вернулись к персональной славе: ты-то сама не боишься стать заложником собственного желания нравиться, быть востребованной, успешной, звездой – а не лузером в плохом свитере?

– Конечно, иногда мне казалось, что я начинаю вестись на этот… груз ожиданий. Вот сидит кружок хороших людей, смотрит на тебя и говорит: ну давай, дай нам то, чего мы ждем! И я реагирую на это ненасытной шоуменской частью себя – ну что я буду отрицать, она у меня, конечно, есть, и публичная деятельность доставляет мне отдельный острый кайф. Но я хорошо понимаю, что если ты на этот кайф садишься, то через пять лет тебя уже фактически не останется. Я не могу и не умею уходить от этой опасности в полное одиночество, как та же Земфира. Я, в конце концов, экстраверт, я коллективное животное, мне нужно, чтобы была я, а вокруг куча единомышленников. Но в какой-то момент я с собой серьезно поговорила – и поняла, что в самом комичном факте славы нет ничего такого особенного. Что это ровно такой же инструмент, как всё остальное: как бабло, связи, возможности. Вопрос в том, как ты его используешь, и только.

– Хочешь сказать, что самодовольство – не твой грех?

– Самодовольство – это когда тебе никогда не был интересен никто, кроме тебя самого, и вот ты наконец вырастил себя окончательно охуенного. Но в мире есть масса вещей гораздо увлекательнее того, чтобы обставить себя мулатами с опахалами и девочками, которые обцеловывают тебе ножки. Я, конечно, стопроцентный эгоист и эгоцентрик, как любой поэт, но все-таки мне про людей гораздо интереснее, чем про себя. И еще: никто ведь не знает, какая адова печь у меня внутри работает, насколько ей всего мало и насколько ей всё «не то» и «не так». И от этого ощущения до звездной болезни, по-моему, несколько световых лет.

Писательский курс

Утопия Михаила Шишкина: другой посол Другой России (2014)

Книги Михаила Шишкина переведены на тридцать языков, у него есть премии «Большая книга», «Нацбест» и «Русский Букер», а сам он около двадцати лет живет в Швейцарии. Пережить всё это коллегам по цеху удается с трудом. Чем еще Шишкин не угодил русским писателям?

Из всех литературных претендентов на должность и.о. консолидированного русского Толстоевского XXI века у писателя Михаила Шишкина, определенно, лидирующая позиция. Западные рецензенты, правда, чаще поминают в сравнениях Чехова, Бунина и Набокова, но: а) стилистически это только комплимент, могучие старцы явно брали не филигранностью словесной выделки; б) рецензенты не забывают и о гуманистической мощи русского психологического романа, которую mr. Shishkin репрезентирует.

И в остальном, что называется, анкета безупречна. Пятидесятидвухлетний Михаил Шишкин – сын подводника, ветерана Великой Отечественной, кавалера двух орденов Красного Знамени, и учительницы; внук репрессированного – деда по отцу взяли как «подкулачника» и угробили на стройках коммунизма силами зэка; крещен еще в детстве, в юности успел и проникнуться диссидентскими идеями, и поработать дворником (потом отучился на ромгерме в МГПИ и работал уже учителем); словом, прошел правильный путь к пикам литературной славы.

Он пишет богато и сложно организованную, щедрую на аллюзии, напоминающую обо всех драгоценных веках русской словесности разом многоуровневую прозу. На его счету несколько романов, собравших, пожалуй, максимально вообразимый премиальный урожай, – иностранные регалии вынесем за скобки, но в Отечестве «Взятие Измаила» принесло Шишкину «Русский Букер», «Венерин волос» – разом «Нацбест» и «Большую книгу», а последний на данный момент роман «Письмовник» – снова «Большую книгу»; вся, стало быть, козырная премиальная тройка в наличии. Шишкина перевели на три десятка языков и хорошо издают во множестве стран. У Шишкина берут интервью ведущие мировые медиа, если хотят разобраться в потайных движениях Загадочной Русской Души. И то, что он с середины 1990-х живет в Швейцарии, в Цюрихе, не портит, понятно, дела: Лев Николаич, может, и запирался в Ясной Поляне, зато был и граф, и барин, разночинный же Федор Михалыч всяческим Баден-Баденом не брезговал, и ничего, никаких претензий.

Тем эффектнее и эффективнее оказался последний шишкинский демарш. В конце февраля 2013 года писатель опубликовал открытое письмо, в котором отказывался представлять Россию на очередной Нью-Йоркской книжной ярмарке. И мотивировал это – весьма жестко – идейно-моральными соображениями, нежеланием сотрудничать с правящим режимом страны, где «власть захватил криминальный коррупционный режим, где государство является воровской пирамидой, где выборы превратили в фарс, где суды служат начальству, а не закону, где есть политические заключенные, где госТВ превращено в проститутку, где самозванцы пачками принимают безумные законы, возвращая всех в Средневековье». Вполне вроде бы частный, пусть и публично оглашенный, отказ вызвал внезапные медийные толчки баллов на девять по шкале Рихтера. Слова Шишкина транслировали русские и мировые новостные агентства, он попал на первые полосы и в топ-новости, Рунет сошелся стенка на стенку в беспощадном и эмоционально зашкаливающем холиваре, коллеги-писатели, тоже на ярмарки ездящие и что-то там представляющие, поддерживали (реже) или обижались (куда чаще). С этих тектонических явлений мы и начали разговор, отвлекающий Михаила Шишкина от радостного события в частной жизни: в августе у него родился сын Илья, первый от нового (третьего по счету) брака.

– Михаил, вы, когда писали свое открытое письмо, могли предположить такой накал страстей и масштаб реакции? Или это стало стопроцентным сюрпризом?

– Скорее сюрпризом. Но и не написать это письмо я не мог. Уже участие в предыдущей ярмарке было для меня большим компромиссом. Власть долгое время пыжилась поддерживать иллюзию вменяемости и возможности диалога, сотрудничества, но после декабря 2011 года она стала невменяемой. Всё, что власть творит, вызывает рвотный рефлекс.

– Но среди тех, кто воспринял ваш жест без восторга, были не только идеологические оппоненты, но и ваши единомышленники. Логика простая: во-первых, мы, отправляясь на литературные саммиты – пускай и за счет государства, – представляем не режим, а русскую литературу, живую при всяком режиме, да еще и получаем возможность что-то сказать внешнему миру об истинном положении дел. Во-вторых, вы, писатель Шишкин, ставите нас в незаслуженно идиотское положение – вот мы живем в России, пытаемся что-то сделать, не продаемся, а теперь вы, давно живущий в Швейцарии, своим жестом превращаете нас чуть не в коллаборационистов и пособников, а сами как бы единственный принципиальный русский литератор. В-третьих, это уж больно похоже на пиар-жест, от которого вы ничего не теряете, а приобретаете – не так мало: внимание титульных мировых медиа, например…

– Все люди, мнение которых мне важно, меня поняли и поддержали.

Писателей используют на международных ярмарках, чтобы поддержать имидж преступной системы, в которую превратилось Российское государство. Я не хочу играть роль человеческого лица режима с политзаключенными. Я не хочу, чтобы меня и мои книги использовали. Каждый для себя сам проводит черту, которую он не может перейти.

Реакция писателей, поехавших на ярмарку, мне понятна. Ольга Славникова прекрасно сформулировала в своем ответе на мое письмо: «На самом деле нас, российских литераторов, власть взяла в заложники». Бандиты взяли целую страну в заложники. Каждый опасается мстительной серой крысы, распределяющей деньги, в том числе на культуру: ведь у кого-то театр, у кого-то детский фонд, у кого-то молодежная литературная премия, у кого-то это единственная возможность поехать за казенный счет в Париж или Нью-Йорк, и т. д. и т. п. Увы, порыв негодования оказался направлен не против того, кто захватил заложников, а против того, кто независим от банды. Несвободные люди не могут простить другим их свободы. Я поступил по очень простому принципу: если можешь не связываться с преступной системой, не связывайся, не поддерживай ее.

Я очень рад, что мое письмо получило такое эхо и в России, и на Западе. Люди в Европе, Америке на самом деле имеют очень туманное представление о том, что происходит у нас. Интервью, статьи в западных СМИ дали мне возможность объяснить важные вещи о ситуации в России, повлиять на общественное мнение, ведь, кроме как о «Пусси», там почти ничего не писали об оппозиции. А что касается пиара, то мои книги переведены на тридцать языков не из-за письма, а из-за самих книг. Здесь обратная связь: только потому, что книги мои нашли читателей на стольких языках, обращение мое было услышано.

– Ну а почему вдруг именно сейчас такой решительный разрыв с «бандитами, взявшими заложников»? Не прошедшей весной? Ведь вроде вектор был давно ясен – да что там вектор, диагноз: примерно так всё и обстоит уже N лет. Разве что-то всерьез изменилось? Разве была какая-то поворотная точка?

– Диагноз был ясен всегда. Например, мое интервью, опубликованное 27 марта 2007 года в «Новых Известиях», было озаглавлено: «Писатель Михаил Шишкин: «В России государство – это главный враг, и его нужно бояться»». Но всегда хочется надеяться на что-то хорошее. Казалось, что и во власти есть вменяемые люди, они делают что-то для культуры, для литературы. Увы, события последних двух лет всё расставили по местам. Я тоже вместе со всеми ходил на протестные митинги. Вместо диалога с обществом власть в ответ повернулась к нам задом.

– В том самом письме была еще фраза: эта Россия – не моя Россия… А какой должна быть Россия, чтобы быть «вашей»?

– Правильная и желанная Отчизна – это страна, в которой для сохранения человеческого достоинства не нужно будет идти в герои или мученики. В России ты или воешь с волками – или тебя загрызают. Это опыт, накопленный затравленными поколениями. Это чертов круг, который мы всё никак не можем разорвать. У нас в конце восьмидесятых – начале девяностых не получилось. Дай бог, получится у тех молодых, кто пришел сейчас.

– Я читал в прессе вашу дискуссию с Акуниным о судьбах Отечества… Оба спорщика принимали как некую данность давнюю концепцию, согласно которой основные русские беды оттого, что в России два разных народа: грубо говоря, просвещенная либеральная интеллигенция и сторонники жесткости и архаики. Но не кажется ли вам, что это не русский эксклюзив? Недавно вот Александр Генис довольно остроумно писал о том, что и в США тоже два народа, и упертый правый протестант с Библией на столе и винтовкой на стене ничуть не ближе нью-йоркскому интеллектуалу, чем русский мент русскому интеллигенту; разница только в способности американских «двух народов» принять некую базовую картину мира, расходясь во всем прочем. Собственно, и Акунин примерно к этому в вашем разговоре клонил. А вы в ответ упирали на информацию как единственную силу, способную превращать «не наш» народ в «наш». Как-то это наивно, нет? Информации-то на самом деле даже с перебором – и что?..

– Ну да, и в Швейцарии разница между профессором цюрихского университета и крестьянином в Эмментале, поверьте, немаленькая. Но ни самый упертый redneck из американской глубинки, ни самый дикий альпийский горец никогда в жизни не откажутся от своих гражданских прав и свобод, что и объединяет всех американцев или всех швейцарцев в нацию. Западная цивилизация держится на самоуправлении общества снизу, а русская – на начальнике. Когда рухнула тюрьма, в которой мы все родились, появилась уникальная возможность построить себе дом по любому чертежу. Что мы снова себе построили? Единственно знакомую населению «вертикаль власти». Ты начальник – я дурак. Я начальник – ты дурак.

И смена начальника ничего не даст. Перемена мест от параши к окошку оставляет неизменной суть общественных отношений: рабы не чувствуют ответственности ни за свою страну, ни за подыхающую природу, ни за свой город, ни за свою улицу, ни за свой подъезд. Раб идет во власть, чтобы стянуть и улизнуть. Самоорганизация общества возможна только среди свободных людей. В России нужно измениться людям. Роль библейской пустыни, по которой Моисей водил свой народ, в XXI веке играет ТВ. Как промывают желудки, нужно промыть мозги. Если в течение года по каналам центрального телевидения давать свободную информацию, люди изменятся.

Допустить свободное ТВ для власти – сделать себе харакири. Но совершить достойное самоубийство требует благородства чувств, верховные рабы на это не способны.

– А вам не кажется как, простите, писателю-гуманисту, что сейчас не только Россия, но и весь мир (условно западный как минимум) переживает мощный кризис гуманизма? Того традиционного набора «что такое хорошо и что такое плохо», который как минимум с просветителей XVIII века был практически непреложен и для западного интеллектуала, и для русского интеллигента?

– От слов «писатель-гуманист» меня уже в советской школе тошнило. А если серьезно, то поживите в Америке или Европе и посмотрите, как обыкновенные люди делают ближним и дальним ежедневное конкретное добро – или лично, или через общественные организации, или еще каким-то другим способом, через фонды, пожертвования и т. д. и т. п. Этим живет общество – помощью слабому. И в этом суть государства, построенного таким обществом, – в охране прав слабых от сильных. А Россия – по-прежнему первобытная страна для сильных и очень поганое место проживания для слабых. И мы видим, как относится власть к попыткам людей самоорганизоваться для помощи, допустим, жертвам наводнения.

– Банальнейший из вопросов, но всё же: вас не тянет… ну пусть не вернуться в Россию, но приехать в нее надолго? Хотя бы чтобы более прямо включиться в текущую борьбу идей, и не только идей?

– Последние пару лет я больше времени провел в России, чем в Швейцарии. Ну это так, к сведению. Два года назад я женился, моя жена – москвичка. Так что чем и как живет Москва в последнее время, я знаю не из интернета. Конечно, я ходил на митинги, но больше пользы, очевидно, я приношу не ногами, а тем, что рассказываю о ситуации в России в статьях, в интервью, в газетах, на ТВ, на радио в Германии, Америке, Норвегии, Финляндии, Англии и многих других странах. Большинство людей на Западе ничего ведь в России не понимают, но хотят понять. Правительства всегда в негласном сговоре друг с другом. Законно избранный канцлер или президент, увы, всегда на очередном саммите пожмет руку нашему самозванцу. Я пытаюсь повлиять на отношение общества к режиму в России. В демократических странах это верный путь повлиять в конце концов и на политику правительств.

– И что вы, глядя и изнутри, и со стороны, думаете про «интеллигентский протест» последних лет?

– Протесты последних лет – это схватки. Не рукопашные, разумеется, а родовые. Страна пытается в очередной раз «родить» демократическое устройство общества. В семнадцатом году «младенца» придушила война. Начался такой хаос, что музам истории пришлось воспользоваться большевиками, чтобы восстановить порядок. Страну на несколько поколений отбросило в Средневековье.

Четверть века назад «роды закончились выкидышем». Выросшее в тюрьме население, оставленное вдруг без начальника, вернулось в конце концов в свои бараки, утешившись новым паханом.

И вот снова «ребенок созрел внутри и лезет». Третья попытка. На этот раз, мне кажется, может получиться. Большой войны пока нет. Появилось большое количество людей, готовых жить в самоуправляемом демократическом обществе вне парадигмы «дурак – начальник».

И важно, разумеется, знать, кто отец дитяти. Непорочных зачатий не бывает. «Семя» занесли в XVIII столетии гастарбайтеры из Европы. И семя это весьма живучее, а передается через слово. И в каждом рабском поколении снова и снова плодит идеи свободомыслия и чувства собственного достоинства.

Для победы в XXI веке не нужен ни булыжник, ни калашников. Оружием, которым был сокрушен изнутри несокрушимый Советский Союз, было обыкновенное домашнее видео. Проверенное оружие против любой диктатуры – неподконтрольная информация.

Люди ведь замечательны помимо всего прочего тем, что способны меняться. Миллионы тех, кто вчера отдал свои голоса за начальника, могут проголосовать на следующих выборах совсем по-другому, если снять их с информационной диеты, на которой держит страну ТВ.

И еще удивительно, как люди меняются даже физически. Посмотрите, какие прекрасные лица у тех, кто выходит на улицу защищать свое достоинство! Эти молодые красивые свободные люди – главное богатство страны, ее шанс. Власть их ненавидит и сделает всё, чтобы или затоптать их, или заставить уехать.

– То «возвращение мракобесия», о котором и вы в своем письме упоминали, и отечественные интеллигенты весь последний год говорят непрерывно… Насколько это всё всерьез? То есть «это тенденция», как в бородатом анекдоте, или просто некие сиюминутные судороги?

– И Каддафи, и Саддам демонстрировали свои бицепсы до самой последней минуты. А что им оставалось делать?

Нынешняя власть в России ведь и всегда была в параличе, когда речь шла о чем-то серьезном, а теперь, когда их по-настоящему прижало, – тем более. Каждый член «вертикали власти» делает только то, что, как ему кажется, должно понравиться начальнику. Отсюда все эти судороги.

Пытаясь понять их действия, мы поневоле ставим себя на их место, ищем в их телодвижениях какой-то логики, плана, пытаемся разгадать их грандиозный замысел борьбы с оппозицией. А там паника неумных людей, всю жизнь только пытавшихся угодить начальству и действительно не понимающих теперь, что делать.

– Ладно, будем считать, с политикой разобрались. Давайте о литературе хоть чуть-чуть. Какие жизненные обстоятельства (места, вещи, ситуации) помогают вам писать? И наоборот: у вас есть свой образ «писательского ада» – тотально некреативной ситуации?

– Да жизненные обстоятельства на писание никак не влияют. Тем более места или вещи. Текст ведь или приходит, или нет. И не спрашивает, где я, среди родных берез или в Аппалачах. Берет за шкирку и швыряет к столу. И не отпускает, пока я его не закончу. А вещи просто перестают существовать. И вообще: всё видимое становится прозрачным, невидимое – видимым, а все преграды вдруг упраздняются, вплоть до силы тяжести. Писание – это вид левитации.

А вот никакого специфического «писательского ада», по-моему, вообще не существует. Приход текста – это счастье. В остальное время живешь ожиданием этого счастья, готовишься к нему, собираешь слова, истории, детали.

– А у русской литературы (это я всё равно опять в сторону политики, не обессудьте) в нынешнем перенасыщенном информацией и коммуникацией мире сохраняется ли какое-то реальное общественное значение? Она всё еще способна немножко менять жизнь, как это все-таки было и сто, и пятьдесят, и еще двадцать лет назад?

– Конечно. Литература – это кровеносная система человечества во времени, слова связывают нас со всеми, кто жил на этой земле до нас и кто придет после, на смену. «Реальное общественное значение» русской литературы, как и любой другой, в том, чтобы дать человечеству ухватиться за то, что нас связывает через века, за свою человечность, чтобы не утонуть в пустоте.

Литература, как любое искусство, вообще не должна заниматься политикой. Это для журналистов. Художник должен заниматься своим делом, тем, что не могут журналисты. Когда я слушаю бессмертную музыку Баха или Рахманинова, когда читаю строчки Толстого или Бродского, я сам в этот момент становлюсь немножко бессмертным. Вот в этом смысл искусства. И для этого была нужна литература сто лет назад и будет нужна всегда.

– Ну и напоследок совсем инфантильное спрошу. Но давайте честно – ведь всякий писатель в глубине души знает, какая у него есть сладкая профессиональная мечта: кто-то хочет написать свое «Преступление и наказание», кто-то – свою «Лолиту», кто-то – своего «Гарри Поттера». Есть такая нереализованная, но тревожащая мечта у писателя Михаила Шишкина?

– Есть. Стать писателем. Странно, конечно, звучит. Сколько себя помню, я уже был писателем, даже еще ничего не написав. То есть в мои семнадцать я единственный это знал, никто больше. Оставалось только всем это доказать. И вот всю жизнь потратил на доказательство. А теперь тех людей, кому мне важно было это доказать, давно нет на свете. Сейчас у меня есть доказательства – книги, переводы, – но после «Письмовника» я ничего не пишу. И, может, уже ничего больше не напишу. То есть теперь, на этом конце жизни, всё наоборот – все знают, что я писатель, а я один, кто этого не знает.

В когтях у сказки

Маленькая вера: что у нас вместо религии и чем это кончится (2010)

Достаточно посмотреть на сборы кинотеатров, рейтинги телепередач и продажи книг, чтобы понять: сказка перестала быть просто развлечением для детей и сделалась главным жанром массовой культуры. Почему взрослые так полюбили сказку?

По экрану, как тарзан, накачанный анаболиками, скачет саблезубая белка. В своей вечной и бесплодной погоне за орехом – через геологические эпохи и бесконечный ряд сиквелов – белка репрезентирует десяток дряхлых мифологических сюжетов, из которых история о Сизифе, пожалуй, самая свежая. Моя пятилетняя дочка, которую мы с женой повели смотреть очередной «Ледниковый период», сопереживает белке, впрочем, как и все в зале – судя по громогласному свисту и восторженным воплям.

«Ну почему? – возмущается дочка, когда на экране возникают титры. – Почему, я хочу еще!» «Потому что уже конец», – говорю я наставительно.

И оглядываю зал.

Кроме нашей пятилетней дочки, в зале нет ни одного ребенка. Есть подростки, модные молодые пары, крепкие хозяйственники с пивными брюшками…

Детей – нет.

Эта короткая история хороша, потому что правдива, – но плоха, потому что из нее можно сделать неверный вывод, что дети разлюбили сказки. А это вовсе не так. Дети не разлюбили сказок. Сказки в последнее время полюбили взрослые – полюбили как никогда прежде.

За последнюю пару десятков лет сказка сделалась главным, бесспорно и беспрецедентно лидирующим жанром планетарного масскульта, потеснив мелодраму и детектив, боевик и фильм ужасов, комедию и триллер, не говоря уже о всяких мюзиклах и социальных драмах…

Самая популярная книга – цикл Джоан Роулинг про мальчика-волшебника Гарри Поттера, категория «от восьми и старше». Лишь совсем недавно его потеснили «Сумерки», серия Стефани Майер про вампиров, категория «двенадцать плюс». Самый прибыльный фильм всех времен и народов – «Аватар» Джеймса Кэмерона.