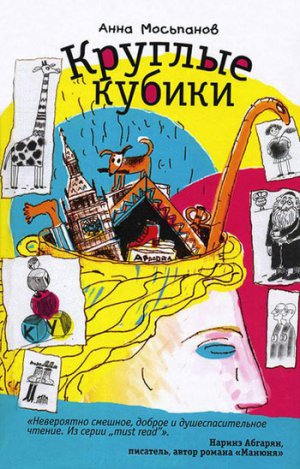

Круглые кубики Мосьпанов Анна

Читать бесплатно другие книги:

Любовная магия денег – это стратегия страстных взаимоотношений с мужчинами и проверенные способы зар...

Предлагаемое вниманию читателя издание представляет собой цикл лекций по введению в психоанализ, про...

Юный Шерлок Холмс знает, что у взрослых есть свои секреты. Но он и подумать не мог, что один из изве...

Гений Пушкина ослепительной вспышкой озарил небосвод русской культуры, затмив своих современников в ...

Мариса моментально все поняла. Она с ужасом взглянула на Дэйзи и пролепетала:– Вы, наверное, сошли с...

Боевики «Хамас» обстреливают израильский город Ашдод из реактивных установок «Град». Их главарь Абуи...