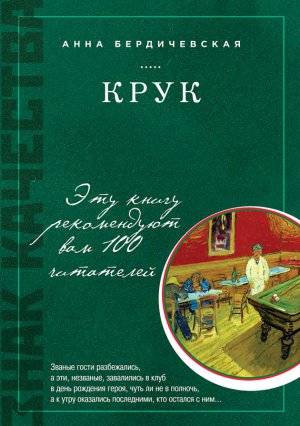

КРУК Бердичевская Анна

Блюхер призадумался.

Как улетел, так прилетел

Медовому месяцу Сони и Кузьмы было отпущено семь дней – со дня ее приезда до Рождества. Ну, может, еще чуть-чуть. Они не говорили об этом, Соня просто обмолвилась ночью, что Илона ждет ее с паспортом через неделю…

На следующий день после счастливого посещения «Парка сурков» и «блошиного рынка» в воздухе запахло грозой. Сизой, рваной тучей ненастья летел из Питера Вольф. Родиной пахнуло.

Его встречали в аэропорту Павел, Соня, Блюхер и Чанов.

Вольф шел среди прочих пассажиров все в том же бывшем элегантном пальто, в вязанных Пашиной мамой шапке и перчатках. Он волок за собой клетчатую сумку на колесах, подаренную Магдой для перевозки «Розовощекого павлина». Кузьме показалось, что Вольф как вошел в «Красную стрелу», так и вышел через три месяца в аэропорту Женевы. Оброс и отощал порядочно. И, похоже, был болен. Глаза Вольфа запали и помутнели.

Он шел, не глядя по сторонам, как калика перехожий, придерживаясь однажды найденной своей собственной скорости, и прошел бы мимо встречающих, но Соня крикнула: «Фольф!» – и он круто повернул.

Соня повисла на нем, Паша отнял телегу, Блюхер глупо сказал:

–Это мы!

Вольф обнимал Соню, дышал хрипло, озирался и потихонечку отходил.

–Теперь вижу, что не чужие.

Он оглядел всех.

–Асланян Павел – где? – спросил строго.

–Да вот же я, с телегой.

–А я думаю, что это за нарядный швейцарский дурачок в колпачке с крестиком… Ну, здравствуй!

Вольф, не отпуская Соню, притянул за воротник овой синей куртки Пашу, обнял его. Глянул на Чанова с Блюхером, пророкотал знакомым, прежним голосом:

–Ну, показывайте, что у вас тут!

В «Ниссане» он с интересом оглядел салон и сказал, что машина правильная, в ней можно вполне отправляться на бал к баронессе с шелковым цилиндром на гордо поднятой голове…

Его повезли обедать знакомым маршрутом, в «Золотой рыбке» выяснилось, что Вольф говорит по-французски, может, и не блестяще, но свободно. Меню он изучил самостоятельно, после чего потрепался с чернокожим официантом, угадал, что бабушка его родом из французской Гвианы. Асланян только глазами хлопал.

–Паша, учи языки. Особенно те, на которых существует великая литература и на которых говорят разноцветные и очень перспективные люди… Вот Эмиль и коньячок тащит! И, заметьте, никаких лимонов! Лимон друг водки, но враг коньяка… Мне в Шереметьево официант пытался втюхать лимон к коньяку. А этот черный француз знает, что к чему. Культура…

Паша урок о том, что лимон друг водки и враг коньку, наверняка запомнил на всю жизнь. А вот про «учи языки», возможно, пропустил мимо ушей, хотя кто знает?.. Вольф выпил и поел, и все равно был слаб-невесел. У Паши брови сходились домиком, Соня даже мигать забывала, глядя на Вольфа, Чанов больше смотрел на нее, чем на него, но через Соню же понимал, что Серый Гендальф несчастен. Словно в гостях у Саурона побывал… или в безднах Мории.

–Куда сейчас? – спросил вдруг Вольф.

–Можно в отель, – сказал Блюхер. Но добавил: – А можно в термы…

Вольф и остальные посмотрели на Васю.

–Это почти по дороге в Веве, – объяснил Вася. – Местечко называется Белая гора.

–О! – обрадовался Павел. – В Пермском крае тоже есть Белая гора! И Черное озеро!

–Ну, тем более, – покосился Вольф на румяного ученика и обратился к Чанову: – Вези, шеф, помирать, так в термах.

В «Ниссане» Вольф уснул, уронив голову на плечо Паше и не отпуская руку Сони. Блюхер сидел рядом с Чановым и пролагал маршрут на Mont Blanc уездного значения – на Белую гору. Узкая, очищенная от снега дорога поднималась вокруг горы ленивой спиралью. Сугроб на обочинах становился все выше. На вершине их встретил поселок из дюжины коттеджей, крутые крыши завалены снегом, во двориках елки в гирляндах и со звездами… Вокруг лес.

–Вольф!.. – осторожно позвал Павел учителя. – Мы приехали…

Вольф встрепенулся, выпрямился, огляделся.

–И где тут термы?!

–Похоже, вон там – впереди! – радостно отозвался Блюхер.

Путешественники подъезжали к двухэтажному стеклянному кубу, вокруг которого стеной стоял густой туман. Здесь немногочисленным посетителям все давали напрокат – полотенца и халаты, удобные шлепанцы и купальные шапочки, а также надувные жилеты и спасательные круги для детей. Здесь стригли и брили, здесь можно было пообедать, выпить пива, попариться в сауне, сделать педикюр с маникюром. Но плавки и купальники надо было приносить с собой. Поспавший и отдохнувший в «Ниссане» Вольф устроил большую французскую революцию, вызвал главного менеджера и, сверкая глазами, указал на закрытый киоск, в витрине которого на продажу было выставлено все, что давалось в аренду, но еще и плавки с купальниками. Однако ничего не продавалось! Потому что продавец ушел! На склад ли, на больничный ли, в отпуск, попить пивка – Вольфу было не важно.

–У вас тут что, советская власть?! – гремел старик. – Я этого в Ленинграде натерпелся! Вы в Сибирь захотели?!

И все по-французски. Кузьма, насколько поспевал, переводил спутникам. Менеджер молча упирался, но все же выкинул белый флаг и киоск открыл. Он продал «этим русским» четверо плавок и один купальник. После чего Вольф пошел стричься, потом долго мылся под душем. И вышел он собственно к термам совсем другим человеком, тихим и умиротворенным. Борода его округлилась и распушилась, тощие плечи расправились. Он стоял перед погружением в бурлящую голубым пламенем воду в глубокой задумчивости. Он не ожидал того, что увидел.

–Как Саваоф, еще не отделивший хляби от тверди, – сказал Блюхер Кузьме.

Долго, блаженно плавали они в шипучей воде под открытым ночным небом, среди елей, заваленных снегом. Только пар и почти горячая газировка в светящемся изнутри просторном бассейне отделяли их от заснеженного леса. Клубы пара, расступаясь, открывали им в вышине бездну со звездами и серпом луны. Хитроумные бурные течения разносили в разные концы бассейна Кузьму, Соню, Василия, Павла и Вольфа, их обдавали со дна, щекоча пятки, горячие и холодный струи, их лупили по шее и по бокам внезапные подводные и надводные души Шарко… Но главное, что запомнили четверо молодых, это порозовевшее лицо умученного родиной старика, плававшего с высоко поднятой седой головой.

–И отделил Господь твердь от хляби, посмотрел и сказал – это хорошо!.. – пробурчал Вольф, осторожно поднимаясь по шершавым каменным ступеням, ведущим из водной глубины на твердь. Поднявшись, он оглянулся и позвал остальных: – Не выпить ли нам пива, господа!..

В тот вечер Вольф научил их пить непроцеженное живое пиво, подсаливая край кружки.

На кончиках пальцев

На следующее утро, лежа на плече у Кузьмы, Соня думала не о Кузьме. И Кузьма думал не о Соне. Он это заметил и спросил:

–Ты где?

Она не ответила. Тогда он сказал:

–Может, позвоним Илоне? Раз она тебя ждет, возьмет трубку.

Соня дрогнула и все равно не ответила. Кузьма решил дождаться.

Дождался. Соня пошевелилась и вытащила из-под одеяла левую руку, растопырила пальцы и поднесла к его лицу. Он не понял и на всякий случай поцеловал каждый палец. Соня отняла руку и села. Она сама стала рассматривать пальцы и вдруг заплакала. Она всхлипывала, а Кузьма смотрел на ее трясущиеся плечи. Он сел рядом, обнял, попытался повернуть к себе ее мокрое лицо…

–Что? Что? Что?.. – спрашивал он.

–Мои мозо-оли!.. – в голос заревела Соня. – Они про-хооо-дят! Смооо-триии…

Он взял ее руку, повернул мокрой соленой ладошкой к себе, притянул поближе к глазам. Глянцевые, темные и глубокие шрамы на подушечках ее пальцев набухли и побелели… Он не сразу, но понял.

–Это из-за вчерашнего, из-за горячей газировки… Они распарились. Ну что ты ревешь! Это же только мозоли! А музыка твоя – с тобой!..

Соня отняла руку и замотала головою:

–Нет! Мууузыка – на кончиках пальцеф!

Слезы еще текли, но реветь в голос она перестала. Заикаться стала.

–М-музыка – ф н-них, в п-подушечках, на лефой руке должны быть м-мозоли от струн! Там м-музыка!

Кузьма схватил ее в охапку и поволок в ванну. Полез с нею вместе под душ, горячий-холодный, горячий-холодный. Выключил. Вытер сначала ее, потом себя.

Все утро после душа они говорили о том, как будут жить. Они ругались, мирились, целовались и снова ругались. Потом захотели есть и спустились вниз. В ресторане заканчивали завтракать незнакомые господа, оказывается, нагрянул целый автобус постояльцев. Кузьма и Соня молча выпили кофе с молоком и с круассанами, не наелись, но успокоились. На веранде появился знакомый усатый человек в белой курточке и белых перчатках.

–Привет, батоно Малхаз! – обрадовался Кузьма. – Наших не видели?

–Видел. Завтракали. Потом ушли в город, все трое. – Малхаз улыбнулся Соне. – Сегодня у нас полный шведский стол, есть что покушать. Посмотри, дорогая! Выбирай, что хочешь!

В углу веранды действительно стояли судки с горячим, блюда с салатами и с холодными закусками. Кузьма и Соня пошли выбирать. Он нашел жареную картошку с курицей и в качестве соуса от шеф-повара Малхаза ткемали. А Соня выбрала шпроты и тертую морковку со сметаной.

Ели молча, поглядывая друг на друга.

«Как же мы жить-то будем? – думал Кузьма. Думал и думал, пока очень вразумительно и окончательно сам себе не ответил: – Будем!»

В полдень Василий пошел искать Кузьму с Соней и нашел их в саду, они качались на качелях, уместившись рядышком на старой и толстой доске. Кузьма отталкивался длинными ногами, качели скрипели и уносили парочку в небеса.

–Надо же, помирились, – сказал Блюхер.

–Мы не ссорились, – отвеил Кузьма из поднебесья и пролетел мимо Васи в другое поднебесье.

–Может, и не ссорились, но ругались на весь этаж, – вмешался с балкона Вольф. – Я слышал…

Когда качели взмыли вверх, так что Кузьма с Соней оказались напротив балкона, Вольф сказал:

–Соня, я тебя жду…

Он дождался нового взлета, чтобы спросить:

–Придешь?

Соня тут же затормозила полет качелей и убежала к Вольфу, не оглянувшись. Кузьма проводил ее задумчивым взглядом и спросил Васю:

–Куда с Вольфом ходили?

–Так, по магазинчикам… Слушай, я у Кафтанова отпросился на эти дни. Но восьмого улетаю в командировку, к Скринскому в Академгородок. Надо посмотреть, что у них нового с Гридом… Кульбер утром звонил. Я, кстати, позвал его в Лозанну на вечер Вольфа. И Кайо, возможно, придет.

Чанов молчал. Он смотрел на озеро, искал лебедей и не находил. Василий проследил его взгляд.

–Лебедей ищешь? Говорят, в середине января ожидается минус десять. Озеро может замерзнуть.

–Так вот почему лебеди собрались у Женевы в стаю… общий слет перед разлукой. Всем пора улетать…

Он посмотрел на Блюхера. Василий не ответил.

Кузьма вернулся в номер и застал Соню сидящей на кровати, поджав ноги и с головой, укутанной покрывалом, только глаза, как два зверька, выглядывали. Она дрожала.

–Соня, что?!

–Иди сюда. Мне холодно.

–Господи!

Кузьма забрался к ней под покрывало и обнял.

–Ну, говори!..

И она зашептала:

–Фольф попросил меня отдать почистить пальто и пиджак. Я отнесла горничной. А потом… Он сказал, что сегодня на фечере я сыграю «Элегию» Массне. Как Брамса в Москве!..

–Ну вот, ты же хотела, чтоб мозоли не прошли… Чего ж ты дрожишь? – Вдруг Кузьма догадался: – Боишься, что снова ап-пизоришься…

–Да!

–А виолончель где возьмут?

–Там будет. Чужая!

–Ты не опозоришься.

–Да?

–Ведь тогда в Москве меня с тобой не было. И Вольф тебя не знал. А теперь он все знает. И если он не боится, значит – не опозоришься.

–Думаешь?

–Знаю. А ты подумай, в чем выступать будешь. Может, что-то купить надо. Собирайся-ка, пойдем в магазин.

–Дейстфительно…

Соня вылезла из-под покрывала и стала собираться в магазин.

Перед отъездом в Лозанну Вольф успел поспать и вышел из номера прямо к отъезду, собранный и сосредоточенный. На нем были надеты черные джинсы, белая полотняная, сегодня купленная, рубашка, старый и породистый твидовый пиджак, сегодня почищенный. Он заглянул в номер к Асланяну и спросил:

–Паша, все готово?

Паша выкатил в коридор телегу, в которой кроме пачек «Розовощекого павлина» лежали нарядно упакованные сверточки.

Блюхер в компьютере отыскал по адресу дом Вольфовой тетки и прочертил маршрут. Ехать было минут двадцать от силы. Все спустились к «Ниссану» и отправились в гости, на сочельник.

Сочельник

Тетке было восемьдесят три, и ее звали тетя Надя – для всех русских. Иностранцам разрешалось обращаться к ней мадам Штейнберг или просто баронесса. Иностранцев пока не было. Она встретила Вольфа и его друзей в просторной прихожей небольшого двухэтажного, хорошо пожившего дома. Со всеми познакомилась и поздоровалась, Вольфа расцеловала и увела. С гостями остался ее сын Генрих, застенчивый пятидесятилетний человек, и экономка тети Нади тетя Вера.

Соня пошепталась с нею и отправилась готовиться к выступлению.

Генрих отвел мужчин в гостиную и предложил виски со льдом. «Ух ты!» – подумал Паша, снова очутившись в Серебряном веке и опустившись в глубокое, на этот раз резное, крытое гобеленом кресло. Он потягивал виски, сосал кубики льда и слушал, как Генрих рассказывает о баронах Штейнбергах и о многочисленной русской родне матери, урожденной Мусатовой.

–Моя матушка – родная сестра матери Вольфа. Они из древнего московского рода… Это я к слову. Мама не любит о родословной… О приезде Вольфа и его друзей нам сообщила бывшая жена кузена, мы и сейчас с нею дружим… она в Израиле живет. Сегодня мы ожидаем русского посла, нескольких профессоров швейцарских университетов, в основном славистов, кое-кто будет с супругами…

Он перечислял имена, фамилии и заслуги членов клуба любителей русской словесности, и Паша в удобном кресле стал задремывать, когда зазвонил его телефон. Впервые в Швейцарии у него зазвонил телефон.

Он выскочил из кресла, а потом и из комнаты.

–Я вас слушаю! – сказал Павел бодро.

–Але, это кто? – отозвалась трубка.

Паша узнал голос и обрадовался.

–А ты кому звонишь, папа, уж не мне ли?!

–Ты где?

–В Швейцарии! Я же писал, что собираюсь. А ты, папа, где? Звонишь откуда?

–Я?.. Я в Перми, на главпочтамте.

–И чо ты там делаешь в сочельник? Завтра Рождество!

–Ты вот что, сынок… возвращайся. К матери своей, к жене моей. Я ведь от нее ушел.

–Как – ушел? – не понял Паша.

–Как все уходят. Ты ей сейчас нужен.

–А ты?..

–Меня, считай, нет уже. Так что приезжай, трудно ей без тебя, и с домом, и одной… Прости меня, сынок. Ты уже большой… Может, когда и свидимся… Прощай.

Раздались короткие гудки, а Павел все стоял с трубкой, прижатой к уху.

По коридору шла экономка, тетя Вера. Посмотрела на Павла и спросила:

–Вы, молодой человек, должно быть, туалет ищете? Пожалуйте за мной.

Павел сунул мобильник в карман и пошел в туалет.

Там он умылся, намочил голову холодной водой и почувствовал жгучую боль непонятно где. То ли под ложечкой, то ли между лопатками. Он попил воды. Становилось все больней. Сердце сдавило. «Виски!» – вспомнил Асланян. И решительно пошел в гостиную. В коридоре он услышал, как где-то настраивают виолончель, звуки эти чуть окончательно не разорвали ему сердце, но он все-таки добрался до гостиной, налил в свой стакан все, что оставалось в бутылке, и выпил как воду. После чего сел в кресло и сидел в нем тихо.

В небольшую гостиную чередой стали входить гости. Приехал и Кульбер с Марго. Николай Николаевич сразу подошел к крепкому лысоватому человеку в очках, сердечно с ним поздоровался, подозвал Василия, познакомил. Затем Блюхера перехватил Генрих, который его тоже познакомил с несколькими гостями. Совершив полный круг по гостиной, Блюхер вернулся к Кузьме, с тревогой посмотрел на бледного, с потухшим взглядом Павла, который сидел напряженно выпрямившись, с пунцовыми пятнами на щеках.

–Кульбер разговаривает с нашим послом. Вон и Кайо пришел, видно с женой. Красивая… А дама рядом с Генрихом – французская переводчица с русского и с польского… Что это с Пашей?..

Кузьма не успел ответить, в гостиную вошел Вольф, держа под руку баронессу тетю Надю, и вечер начался. Открыл его Генрих, представив Вольфа по-французски и по-русски. Вольф в своем старом пиджаке и белой рубахе сидел, заложив ногу на ногу, он, несомненно, был всех элегантнее и свободней. Бог знает почему.

Вот он встал и сказал:

–Нас здесь немного, трех десятков нет. А кажется, что много. Это потому, что все мы – круг моей любимой тетушки, тети Нади, научившей меня в отрочестве, как я ни сопротивлялся, французскому языку. И еще потому, что мы собрались в ее небольшой и уютной гостиной, которая много чего помнит и хранит… А, скажем, в вагоне трамвая «Аннушка» на Бульварном кольце нас было бы мало… там каждый сам по себе и друг другу никто. Я, помнится, кому-то из здесь присутствующих о трамвае говорил… (Вольф не посмотрел в сторону Павла, но Асланян вдруг понял, что это о нем, и внутри у него разлилось живое тепло, он огляделся по сторонам и стал слушать.)… Все относительно. Великая банальная мысль. Первым релятивистом в России был Толстой. Он знал о странностях пространства и времени… Однажды, вытирая специальной мягкой тряпочкой пыль в своем кабинете, он не мог вспомнить – протер ли полочку над диваном, который, кстати, и сейчас можно отыскать в Ясной Поляне. Лев Николаевич написал эссе об этом. О том, что полка, когда потом он проверил, оказалась чистой, протертой, но своего движения, своего взмаха руки с тряпочкой Толстой не заметил, пропустил, то есть самого Толстого и не было какое-то время нигде! Во всяком случае, у полочки – не было… Как же эту мысль расслышал Эйнштейн! Как счастливо присвоил!.. Причем не обязательно у Толстого… А за Эйнштейном – миллионы людей… Простейшая, ясная и своевременная мысль… Вначале мы ловим ее случайно и со стороны, но иной раз она становится нашей собственной… такая мысль и есть – поэтическая реальность, то есть самая краткая, самая необъяснимо емкая… Именно как стихи. Когда пишешь строчки столбиком на бумаге – понятия не имеешь, стихи ли это в самом деле. Только если они услышаны, если они с радостью присвоены другим человеком, вот тогда действительно… Давно живя на свете, полагаю, что не важно, сколько человек твои стихи прочло, важно чтоб кто-то прочел, услышал – и унес с собой. Именно запоминая, мы присваиваем живую мысль и чувство… и само время, саму реальность. Мы начинаем ее видеть, слышать, чувствовать. И любить… Мир божий, вечный двигатель на любви… безотходное пространство. Мы с вами, как все живое, противостоим энтропии… Про энтропию, кажется, не я сказал, кто-то другой, но я запомнил и присвоил немедленно!..

Вольф улыбнулся, и точно такая же улыбка разлетелась по лицам слушателей. Вольф продолжил:

–Сегодня я написал столбиком на бумаге несколько слов. Не могу ничего о них пока сказать, может, это и не стихи. Но я хочу с них и начать… Тетя Вера, пожалуйста, позовите Соню!

Экономка тетя Вера сидела за столиком у двери, на котором стопочкой расположились «Павлины», она дверь приоткрыла и позвала, как зовут свидетелей в зал суда. В гостиную вошла Соня Розенблюм, то есть она вошли вдвоем с виолончелью.

Виолончель была старая, а Соня как-то особенно, совсем молодая, в купленном сегодня днем сером платье из тафты с широкой и шуршащей юбкой.

–Позвольте вам представить, Соня Розенблюм, студентка Московской консерватории, ученица Натальи Гутман. Она открывала мой вечер в Москве… Откроет и сегодняшний.

Длинный парень в очках вскочил со стула, отнес его Соне и встал у стенки, опершись на каминную полку. Чанов и Блюхер внимательно на него посмотрели.

Вольф помолчал пару секунд и сказал:

–Вот строчки, написанные сегодня поутру.

- Посвящается Сонечке Р.

- Соберусь на сочельник,

- К Рождеству прилечу.

- Я в заснеженный ельник,

- Я под елку хочу.

- В этом белом сугробе

- Буду тайно лежать —

- Как младенец в утробе —

- И рождения ждать.

- Кто-то тайну откроет

- И меня навсегда

- Из сугроба отроет.

- Надо мною – звезда.

Рождество

Вольф посмотрел на Соню и протянул к ней руку, как бы указывая, кто – звезда. Прозвучали негромкие, деликатные аплодисменты. Вольф снова повернулся к публике и объявил:

–«Элегия» Массне. Исполняет Соня Розенблюм.

Соня была слишком, до конца сосредоточена, чтоб еще и волноваться. Так показалось Кузьме. Она уселась, поставила виолончель между колен, платье зашуршало. Подняла смычок, попробовала звук. Вздохнула, и – сыграла «Элегию». Звуки виолончели проникли в каждую трещинку маленькой деревянной гостиной, набрав глубину, резонировали. И, как эхо с дальних горних вершин, бас Шаляпина незаметно проник в мелодию, угадался слушателями в звуках виолончели.

- О, где же вы, дни любви,

- сладкие сны,

- юные грезы весны?..

- Где шум лесов,

- пенье птиц,

- где цвет полей,

- где серп луны,

- блеск зарниц?..

- Все унесла ты с собой,

- и солнца свет,

- и любовь, и покой!

- Все, что дышало тобой

- лишь одной!..

Аплодисменты были какие-то странные, не все смогли в них поучаствовать. Вольф сидел, опершись локтем на стол и прикрыв ладонью глаза. Паша Асланян плакал, Блюхер дал ему свой мятый платок и тоже не хлопал. Только после некоторой паузы негромко и настойчиво стал аплодировать посол, его бурно поддержали, и все зашумело. Как будто ветер на рощу налетел и дождь пролился. А баронесса тетя Надя не только захлопала, но и несколько раз повторила «Браво!»

Соня встала и поклонилась. Вольф встряхнулся, подошел, поцеловал ей руку и что-то шепнул Соне на ухо. У Чанова на сердце отлегло.

А Вольф вернулся к столу, на котором лежал его раскрытый «Розовощекий павлин». Садиться не стал, дождался тишины и начал читать стихи. Он открывал «Павлина» где придется и, глянув на первую строку, дальше читал наизусть. Аплодисментов не ждал. Аудитория это понимала и не встревала.

Вольф как будто из воздуха легко и вдруг вынимал слова, будто прямо сейчас они к нему приходили…

- Мы баснями кормили соловья,

- О, как он жрал – некормленная птичка,

- Худой, облезлый, тоненький как спичка,

- Ни червячка ему и ни ручья.

- Его кормили прямо изо рта,

- Божок наш упивался, наедался,

- На кой ему, скажите, голос дался,

- И как ему пристала немота.

- Улегся, сытый, прямо на тахту,

- Спихнул подушки, захрапел, зачмокал,

- И то вздыхал, то вскрикивал, то охал,

- Сменяя бормотаньем немоту.

- На цыпочках из комнаты уйдя,

- Мы еле слышно затворили двери,

- И благодарно нам кивали звери,

- Пускай подремлет малое дитя…[42]

И дальше он читал так же внятно, легко. Но на одном споткнулся, и все же прочел:

- …И поступь крысы ледяной

- На стенках иней золотой,

- Снег валит…

- Но почти темно,

- Дрожит

- Разбитое стекло.

- Двором блокадным санный скрип,

- Там, где подтаяло —

- Как всхлип…

- И, как фарфоровый сосуд,

- К покою мальчика везут.

- Двор наклонился,

- Сани мчит,

- Полоз то стонет,

- То пищит…

- Удар о стену,

- Тишина.

- Но мне все кажется:

- Война…

Передохнул минуту, перелистывая книжку, и следом – почти как песенку спел:

- Жеманный вор с карманным словарем

- Скользит в ночи с карманным фонарем,

- Столь гибок и изящен, что плечом

- Он открывает дверь, а не ключом.

- И знает он – поклонник сложных краж:

- Увел хозяев бес на вернисаж,

- И можно даже люстру запалить,

- Но он здесь воровать, а не шалить,

- И если свет горящий – не погас,

- Ему не выдать настоящий класс.

- Как птицы ощущают перелет —

- Он так же ощущает переплет —

- Его фактуру, качество, размер,

- И кто это – Рембо или Гомер,

- Вот Фолкнер, Йейтс, Басе, Камю, Ронсар,

- Бель, Кавабата, Пушкин, Кортасар…

- Но нет-нет-нет, как все приелось, прочь,

- Лишь вор постель покинет в эту ночь!

- И улетает грешник без грехов,

- Забрав невзрачный том моих стихов.

- Идет-бредет с незрячим фонарем,

- Транскрипт на книге сверив словарем…

Он откашливался глухо и двигался дальше, дальше читал…

Закончил Вольф последним стихотворением сборника:

- А в сумерках тминного леса,

- Среди огуречных стволов

- Ручей, доведенный до блеска,

- Все дальше высверливал ров

- И сбрасывался водопадом,

- Рельеф повторяя чужой.

- И вздрагивал, словно дриада

- От капли воды дождевой.

- И листик, завернутый в листик,

- Волочит песчинку по дну,

- И беленький вымокший хлыстик

- Внезапно рождает волну…

Потом пауза.

И дальше, глубоко вдохнув и выдохнув:

- Я пишу буквы эти

- Непомерно зажатой рукой,

- Я их вывожу

- Словно в подготовительном классе,

- При искусственном свете,

- Буква выглядит вовсе чужой,

- Я – школяр,

- Как школяр я дрожу,

- Будто вор, засветившийся в кассе…

Чанов помнил наизусть и знал, о чем это. О маленькой жизни в полном объеме, оторую нельзя передать чужими холодными буквами. Но через нельзя – можно! И этот акт передачи, то есть акт самой поэзии – как воровство, как открытие чужой тайны… Но тайне от этого не хуже, ее не становится меньше, и Тот, у кого ее украли, как и сам вор, – счастливы…

Раздались аплодисменты, слушатели вставали с кресел, продолжая аплодировать.

Вольф устал. Полчаса он читал, а то и больше. Вот он прервал аплодисменты жестом:

–Еще одну минуту!

Оглянулся на Соню, подошел к ней и что-то стал говорить настойчиво и непреклонно. Соня смотрела на него широко распахнутыми, изумленными глазами. Он снова наклонился к ней и прогудел под нос несколько нот. Затем выпрямился и объявил:

–Попросим Соню Розенблюм сыграть нам одно небольшое, ее собственное, сочинение… я ознакомился с ним случайно прошлой осенью… Итак, первое исполнение на публике…

Все сели, Вольф вернулся на свой стул. А Соня встала и, глядя куда-то под потолок, решительно и строго уточнила:

–Начало зимы. Ноктюрн. Октябрь 2002-го. Посфящается Фольфу.

Она снова шурша села, обняла коленями виолончель, подняла смычок и потянула одну, глубокую, бесконечно гудящую ноту. Затем левая ее рука медленно двинулась по грифу, все выше и выше, а звук, соответственно, все ниже стал опускаться… ниже нижнего зарокотал, затем стал пульсировать в ритме сердца, что-то зашуршало, заскрипело в виолончели, взвизгнуло и вдруг – плюхнуло, рухнуло в нескольких хриплых, рассыпающихся аккордах, как снег с крыши рушится… Неожиданно возникла отрывистая мелодия в мажоре, простая, как детская песенка. Стихла. И из самой тишины снова вернулась из небытия бесконечная, монотонная, глубокая нота, которая внезапно оборвалась.

Гостиная помолчала и грянула аплодисментами. Соня встала, посмотрела на Кузьму, на Блюхера, на Пашу, который опять плакал, и поклонилась.

Дальше Вольф попросил задавать вопросы, их было немного. Он отвечал обстоятельно и серьезно. Последним свой вопрос задал длинный юноша в очках. Говорил он по-русски, но как-то не вполне.

–Ваши стихи очень удивительные и прекрасные. Как вы достигаете такого… качества?

Вольф призадумался на секунду, что-то вспомнил и ответил:

–Был у меня в молодости друг Андрей, помладше меня, красивый малый, бодибилдингом первый в Питере занимался… Между прочим, это, как он рассказывал, в армии однажды его спасло… Так вот, уже после стройбата он дал мне прочесть короткий рассказ, один из своих первых. Я снисходительно взялся прочесть, а как прочел – заревновал. Превосходный рассказ! И я спросил: «Как ты это сделал?» Он, пожав мощными и покатыми, как у боксера, плечами, ответил удивительнейшим образом: «Хуже не могу»…[43] Вы понимаете?.. Не мочь делать хуже, чем можешь… Вот это да!.. Я эту формулу оценил и запомнил… От бодибилдинга сейчас в Андрее мало что осталось. А пишет он все так же мастерски… потому что «хуже не может». Хотел бы и я вам так ответить!.. – Вольф помолчал. – Да, пожалуй, и присвою, и отвечу, почему нет… Хуже – не могу.

Слушатели засмеялись и захлопали. А Вольф повернулся к баронессе и спросил:

–Ну, тетушка, рюмку-то коньяка, мне кажется, я заработал…

Тетя Надя встала, опираясь на руку племянника, и повела всех в столовую, где был накрыт фуршет. По дороге слушатели покупали тихих розовощеких павлинов, лежащих на столике перед тетей Верой, мужчины прятали их в карман, а женщины в плоские сумочки на ремешках.

Дырки в сыре

На следующее утро Чанов проснулся позже, чем обычно, но раньше Сони. Когда бы ночью ни просыпался, чувствовал: Соня не спит. А сейчас она спала глубоко и спокойно. Было одиннадцать утра. Кузьма полежал, кое-что вспомнил, тихо встал, оделся, переложил из кармана куртки в свой «офицерский планшет» несколько скопившихся бумажек и пошел к Блюхеру. В номере его не было. Тогда он постучал к – Асланяну.

–Чанов! – сказал Паша, открыв Кузьме дверь, и сразу выпалил главное: – Мне надо уехать. Срочно.

–Так все серьезно? – Кузьма, разглядывал Пашину бледную физиономию. – Похмелье?

–И это тоже. Заметно было? Я опозорился…

–Не без того, Паша, ты действительно… ап-пизорился. Но не очень. Первый стакан виски выдержал молодцом. Потом, правда, принародно плакал… Ну а уж фуршееет…

–Я не оттого ревел, что напился! Это Соня и виолончель, это из-за них… Но главное… мой отец. Он ушел от мамы. – Паша сам не поверил своим словам, словно впервые их услышал. – Во всяком случае, ему вчера так казалось. Но из Чердыни папа уехал точно. В Пермь. Оттуда и звонил.

–Пермь далеко от Чердыни?

–Раньше было далеко. А теперь мост построили и дорогу новую строят. Часов шесть на автобусе.

–Значит, уехал пока недалеко…

Какая-то тень пролетела перед Кузьмой – фотография в книжке «Нелинейность времени» мелькнула, с тропинкой и непропечатанным кустом… О чем это отец написал «возможно»? Почему мама так разволновалась в тот вечер, накануне смерти Магды?..

–Я думаю, Паша, тебе надо ехать. Посмотри там на них. С билетами завтра все решим, не волнуйся. Все мы разлетаемся… А похмелье… ты зайди к Вольфу, у него всегда есть коньяк.

–А можно? – спросил Паша.

–Думаю, он поймет.

Они помолчали. И Паша снова на что-то решился:

–Кузьма, извини, пожалуйста. Вчера… вчера я полюбил твою Соню. Это на всю жизнь.

Кузьма внимательно посмотрел на поэта, на его брови домиком и страдающие глаза. И сказал:

–Ничего. Правда, Паша, это даже нормально. Вчера у нее вышли успех и слава. Вчера ее не только ты полюбил. Но, понимаешь, я раньше. И без славы с успехом. – Кузьма почувствовал, что у него самого брови съезжаются домиком, он этот процесс прекратил, улыбнулся и похлопал Павла по плечу. – Ну, пока. Мне Блюхер нужен.

–Он завтракать ушел! – крикнул Павел уже вслед Кузьме.

Кузьма застал Блюхера одного на пустой веранде – время шведского стола давно миновало. Вася сидел, откинувшись на спинку стула. Что-то круглое сжимал он обеими руками, смотрел на это круглое и размышлял. Кузьма полюбовался. Вася был очень большой. Или все вокруг него было мелким, и стул, на котором сидел, и стол, и особенно кофейная чашечка.

–Доброе утро, – сказал Кузьма, усаживаясь напротив. – Что в руках держишь, Будда Шакьямунович?.. Земной шар?

Вася разжал руки, и шар с глухим стуком бухнулся на стол. Шар был желт и блестящ. Вот он качнулся на доске и распался на полушария.

–Это, скорее уж, вселенная… – Блюхер посмотрел на Чанова строго. – Швейцарский сыр голландский наивысшего качества. Мы им с тобой позавтракаем. Не возражаешь?..

–Возражаю, – подумав, ответил Чанов. – Я хочу позавтракать большой кружкой крепкого чая, а там уж посмотрим.

–Ты сейчас посмотри – какая красота, сыр со слезой! – Блюхер взял лежащий на доске нож и срезал с одного из полушарий тонкую пластинку сыра.

Кузьма взял ее и посмотрел на просвет.

–Похоже на Луну.

–Да, и на Луну тоже. Но я думаю, так устроено ВСЕ. Понимаешь?

–Чего ж не понять… Я к тебе как раз по поводу устройства ВСЕГО. Хапров Илюша дал почитать вот это, просил и тебе показать. – Кузьма, достав из сумки, положил перед Блюхером письмо Степана Петровича. И отправился на кухню за чаем.

Когда вернулся с чайником и чашками на подносе, он застал Васю в еще большей задумчивости, но письма на столе уже не было. Будда рассматривал дырки в сыре. Кузьма сел напротив.

–Малхаза не застал. Но чай дали.

–Малхаза не будет, – не отрываясь от созерцания, сказал Василий. – Он переходит на работу в Церн по главной своей специальности – «кабельное хозяйство подводной лодки»… А письмо Хапрова я отсканирую, пошлю кое-кому… Вечером верну оригинал.