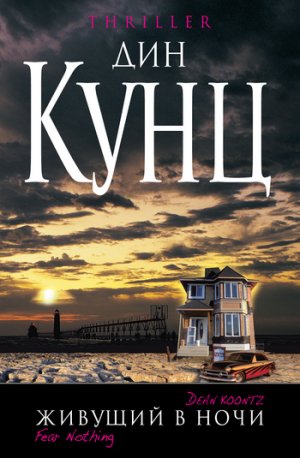

Живущий в ночи Кунц Дин

Мы с Бобби встретились ночью после того, как было принято окончательное решение по этому поводу, и это был один из самых торжественных моментов за все время нашей многолетней дружбы. Нам предстояло решить, обязывают ли каждого из нас семейная честь и святые кровные узы объявить войну между нашими родами и начать нескончаемую жестокую вендетту – наподобие вражды между Хатфилдами и Маккоями – до тех пор, пока самые дальние родственники наших семей не найдут вечного упокоения в земле с червями или пока один из нас либо оба не будут мертвы. Проглотив достаточное количество пива для того, чтобы наши мозги прочистились, мы пришли к выводу, что невозможно вести непримиримую вражду и при этом выкраивать время для катания на всех прекрасных прозрачных волнах, которые щедрое море посылает к берегу. К тому же нам было жалко тратить на кровавые убийства и опустошение то время, которое мы могли бы использовать, чтобы охмурять сногсшибательных девчонок в бикини из трех тесемочек…

Я набрал на своем телефоне номер Бобби и нажал на кнопку «соединить», а затем подкрутил регулятор громкости, чтобы Орсон мог слышать не только меня, но и моего собеседника. Осознав, что именно я сделал, я понял, что неосознанно принял все самые невероятные предположения по поводу проекта из Форт-Уиверна за истину, даже если при этом делаю вид, что по-прежнему продолжаю сомневаться.

Бобби снял трубку почти сразу.

– Пошел вон, – приветливо сказал он.

– Ты спишь?

– Да.

– Я сижу в Жизньдерьмовом сквере.

– А мне-то что до того!

– С тех пор как мы с тобой виделись, у меня произошло много неприятностей.

– Это все соус из куриных такос, – сказал Бобби.

– Я не могу говорить об этом по телефону.

– Вот и чудесно.

– Я беспокоюсь за тебя.

– Как мило с твоей стороны!

– Тебе грозит серьезная опасность, Бобби.

– Я почистил зубы, мамочка, честное слово.

Орсон удивленно фыркнул. Сам он этого никогда не делал.

– Ты окончательно проснулся? – спросил я Бобби.

– Нет.

– Готов поспорить, что ты вообще не спал.

В трубке повисла тишина, а затем Бобби проговорил:

– Дело в том, что после твоего ухода всю ночь показывают довольно страшное кино.

– «Планету обезьян»? – предположил я.

– На круговом стереоскопическом экране.

– Что они делают?

– Обычные обезьяньи штучки.

– Ничего угрожающего?

– Они считают, что очень умны. Сейчас одна из них выдрючивается за моим окном. У меня такое чувство, что они хотят довести меня до белого каления и выманить из дома.

– Не выходи, – испуганно сказал я.

– Я же не кретин, – обиженно ответил мой друг.

– Извини.

– Я засранец.

– Вот это верно.

– Между кретином и засранцем – огромная разница.

– Мне об этом известно.

– Сомневаюсь.

– Ружье при тебе?

– Господи, Сноу, я же сказал тебе, что я не кретин.

– Если мы продержимся на этой волне до рассвета, то, думаю, окажемся в безопасности до завтрашнего вечера.

– Они уже на крыше.

– И что делают?

– Не знаю. – Бобби умолк и прислушался. – Там по крайней мере две из них. Бегают взад и вперед. Наверное, ищут путь в дом.

Орсон спрыгнул с лавки и настороженно замер, подняв одно ухо и внимательно вслушиваясь в слова Бобби. Вся его поза выражала неподдельную тревогу. Он уже не пытался изображать из себя обычную собаку.

– А они могут каким-нибудь образом проникнуть в дом? – спросил я.

– В ванной и кухне есть воздуховоды, но они недостаточно широки даже для этих сволочей.

Как ни странно, хотя в коттедже существовали все мыслимые удобства, в нем не было камина. Наверное, по мнению Корки Коллинза – бывшего Тоширо Тагавы, каменное нутро и жесткие кирпичи камина в отличие от огромной ванны с теплой водой не являлись идеальным местом для того, чтобы расслабляться в обществе двух обнаженных девиц с пляжа. Благодаря его однобокой порочной фантазии обезьяны теперь не имели возможности проникнуть в дом через дымоход.

– До рассвета мне предстоит сделать еще кое-какую работу в духе Нэнси Дрю.

– Ну и как? Получается? – поинтересовался Бобби.

– Я просто гений в этом деле. Скоро утро. Я проведу весь день в доме Саши, а вечером мы приедем прямиком к тебе.

– Хочешь сказать, что мне снова придется стряпать ужин?

– Мы привезем с собой пиццу. Послушай, я уверен, что нас собираются прикончить. По крайней мере одного из нас. И единственный способ этого избежать – держаться вместе. Постарайся отоспаться днем. Завтрашняя ночь может оказаться весьма напряженной. Как бы нам в штаны не наложить.

– Значит, ты уже научился управляться со всем этим?

– Управляться с этим невозможно.

– В отличие от Нэнси Дрю ты не очень-то оптимистичен.

Я больше не собирался ему врать. Ни ему, ни Орсону, ни Саше.

– Из этой ситуации нет выхода. Это невозможно как-нибудь остановить или повернуть вспять. Что бы здесь ни происходило, нам придется жить с этим до конца своих дней. Но, может быть, нам повезет и мы сможем найти способ проехаться на этой волне, хотя она, сволочь, действительно здоровенная и страшная.

Помолчав, Бобби спросил:

– Что стряслось, братишка?

– Разве я тебе только что не сказал?

– Сказал, но не все.

– Всего по телефону не скажешь.

– Я не имею в виду подробности. Я имею в виду тебя.

Орсон положил голову мне на колени, словно полагая, что, погладив его по голове и почесав между ушами, я немного успокоюсь. Так и случилось. Это всегда срабатывает. Хорошая собака является гораздо лучшим лекарством от стресса и печали, нежели валиум.

– Ты делаешь вид, что тебе не страшно, но тебе страшно, – констатировал Бобби.

– Боб Фрейд, незаконный внук Зигмунда.

– Ложитесь на кушетку, пациент.

Гладя шерсть Орсона в попытке успокоить свои нервы, я вздохнул и сказал:

– В общем, насколько я понял, все сводится к тому, что моя мама уничтожила мир.

– Звучит впечатляюще.

– Правда?

– Этими своими научными штучками?

– Генетика.

– Помнишь, я говорил тебе об опасности стремления оставить след на земле?

– Мне кажется, в данном случае все обстояло гораздо хуже. Я думаю, поначалу она всего лишь пыталась найти способ помочь мне.

– Ага, устроив конец мира?

– Того мира, каким мы его знаем, – проговорил я, припомнив слова Рузвельта Фроста.

– Как-то раз мамуля, повязав платок, испекла сынуле с ядом пирожок.

Мне не удалось удержаться от смеха.

– Ну что бы я без тебя делал, братишка!

– Я лишь один раз сделал для тебя стоящую вещь.

– Какую именно?

– Научил тебя видеть перспективу.

– Да, – согласился я, – научил меня различать, что имеет значение, а что – нет.

– Большинство вещей – не имеет, – напомнил Бобби.

– Даже то, что происходит сейчас?

– Займись любовью с Сашей. Потом как следует отоспись. Завтра вечером нас ожидает охренительный ужин. Мы надерем мартышкам задницы. Прокатимся на колоссальной волне. Через неделю ты снова будешь воспринимать свою маму так же, как раньше. Если ты, конечно, этого хочешь.

– Может быть, – с сомнением в голосе откликнулся я.

– Правильное восприятие жизни – это главное, братишка.

– Я буду работать над этим.

– И все же не могу отделаться от одной мысли.

– Какой?

– Твоя мама, наверное, здорово разозлилась, когда проиграла сражение за то, чтобы сохранить памятник в сквере.

Бобби повесил трубку, а я выключил свой телефон.

Действительно ли подобный подход к жизни является единственно правильным? Считать, что большую часть жизни не следует воспринимать всерьез, рассматривать ее как некую космическую шутку, иметь лишь четыре основополагающих жизненных принципа: во-первых, причинять как можно меньше вреда другим, во-вторых, всегда быть готовым прийти на помощь своим друзьям, в-третьих, отвечать за себя и ничего не просить у других, в-четвертых, получать от жизни максимум удовольствия. Плевать на мнение всех, за исключением тех, кто тебе близок. Не думать о том, чтобы оставить свой след на земле. Игнорировать «важнейшие вопросы современности», чтобы не портить себе пищеварение. Не оглядываться на прошлое. Не беспокоиться по поводу будущего. Жить сегодняшним днем. Верить в смысл собственного существования и ждать момента, когда понимание его само придет к тебе, вместо того чтобы в поте лица его отыскивать. Когда жизнь бьет тебя в лицо, можешь упасть на спину, но, падая, не забывай смеяться. Лови волну, приятель!

Именно так живет Бобби Хэллоуэй и при этом является самым счастливым и уравновешенным человеком из всех, кого я знаю.

Я пытаюсь жить так же, как он, но у меня это получается не так хорошо. Иногда, когда нужно плыть на спине, я начинаю молотить по воде руками и ногами. Я провожу слишком много времени в ожидании чего-то и трачу слишком мало времени, позволяя жизни удивлять меня. Возможно, я недостаточно стараюсь жить так, как Бобби. А может быть, стараюсь слишком сильно.

Орсон подошел к фонтану и с шумом стал лакать чистую воду, явно наслаждаясь ее прохладой и вкусом.

Я вспомнил июльскую ночь, когда, сидя на заднем дворе, он смотрел на звезды, терзаемый черной тоской. Я не мог определить, насколько Орсон умнее обычных собак. Поскольку его ум был каким-то образом стимулирован научными изысканиями в Форт-Уиверне, он обладал гораздо большей сообразительностью, нежели определено природой для собак. Возможно, в ту ночь Орсон впервые осознал заложенный в нем потенциал и одновременно – чудовищные ограничения, наложенные на него собачьей сущностью. И после этого погрузился в трясину отчаяния, которая едва не засосала его окончательно. Обладать интеллектом и не иметь гортани, приспособленной для осмысленной речи, обладать интеллектом и не иметь рук, с помощью которых можно было бы писать и работать, обладать интеллектом и быть заточенным в таком физическом обличье, которое никогда не позволит проявить этот интеллект. Это можно сравнить разве что с тем, чтобы родиться глухим, немым и лишенным конечностей.

Сейчас я смотрел на Орсона другим взглядом, удивляясь его мужеству и испытывая к нему такую нежность, какую не испытывал никогда и ни к кому на земле.

Он повернулся от фонтана, облизываясь и широко улыбаясь от удовольствия. Увидев, что я смотрю на него, он завилял хвостом. Он был рад моему вниманию, а может, ему было просто приятно находиться рядом со мной этой необычной ночью.

Несмотря на все ограничения, наложенные на него природой, несмотря на то, что его было за что пожалеть, у моего пса получалось быть Бобби Хэллоуэем гораздо лучше, нежели у меня.

Можно ли назвать мудрой жизненную позицию Бобби? Или Орсона? Возможно, когда-нибудь я повзрослею достаточно для того, чтобы воспользоваться их жизненной философией.

Поднявшись со скамейки, я указал Орсону на скульптуру и сказал:

– Это не ятаган. И не полумесяц. Это ухмылка невидимого Чеширского Кота из «Алисы в Зазеркалье».

Орсон посмотрел на монументальный шедевр.

– А это не игральные кости и не кусочки сахара, – продолжал я. – Это таблетки для того, чтобы вырасти или уменьшиться, которые проглотила в сказке Алиса.

Орсон сосредоточенно обдумывал услышанное. Он видел мультипликационную диснеевскую версию классической сказки по видео.

– А сфера – это не символ планеты и не синий шар для боулинга. Это большой голубой глаз. Соедини все это вместе, и что получится?

Орсон взглянул на меня, желая, чтобы его просветили на этот счет.

– Чеширская ухмылка – это насмешка скульптора над теми доверчивыми дурачками, которые отвалили ему столь щедрый гонорар. Таблетки означают наркотики, под действием которых он создавал это бредовое произведение. Голубой глаз принадлежит самому художнику, а второго не видно потому, что он подмигивает. Бронзовая куча в основании скульптуры, разумеется, собачье дерьмо, и оно язвительно воплощает символическую оценку всего этого сооружения, поскольку собаки, как известно, являются наиболее восприимчивыми критиками в области искусства.

Если истолковать энтузиазм, с которым Орсон принялся махать хвостом, как знак согласия, моя интерпретация ему чрезвычайно понравилась.

Он обежал рысцой вокруг скульптуры, желая оглядеть ее со всех сторон.

Возможно, мое предназначение состояло вовсе не в том, чтоб писать о своей жизни, отыскивая в ней какой-то универсальный смысл, который помог бы другим осознать смысл их существования, как эгоманиакально внушала мне временами моя гордыня. Вместо того чтобы изо всех сил пытаться оставить след на земле, мне, наверное, следует усвоить, что единственная цель, с которой я был рожден, это развлекать Орсона, быть ему даже не хозяином, а любящим братом, стараться, чтобы его тяжелая и странная жизнь стала как можно легче, радостнее и богаче. Такое жизненное предназначение заслуживает не меньшего уважения, нежели любое другое.

Виляние Орсонова хвоста понравилось мне не меньше, чем ему – мой искусствоведческий анализ скульптуры. Я взглянул на циферблат. До рассвета оставалось чуть меньше двух часов.

До того момента, когда поднимающееся солнце заставит меня забиться в темную щель, мне предстояло посетить еще два места. Первым из них был Форт-Уиверн.

* * *

От сквера на пересечении Грейс-драйв и Палм-стрит, находящегося в юго-западной части Мунлайт-Бей, до Форт-Уиверна можно добраться на велосипеде меньше чем за десять минут, причем без всякой спешки – так, чтобы моему четвероногому братцу не приходилось нестись сломя голову. Дело в том, что мне известен короткий путь – через дренажную трубу под шоссе № 1. Эта труба переходит в открытый бетонный канал шириной около трех метров, который доходит до металлической сетки, огораживающей военную базу по периметру, и затем тянется в глубь ее территории. Верхний край ограды увит колючей проволокой.

Через определенные интервалы вдоль ограды и по всей территории базы установлены большие черно-красные щиты, предупреждающие, что незаконное проникновение сюда карается в соответствии с федеральными законами и может повлечь за собой штраф не менее десяти тысяч долларов и тюремное заключение на срок не меньше года. Я всегда игнорировал эти грозные предупреждения. Учитывая мою неполноценность, ни один судья не посадит меня в тюрьму за столь незначительный проступок, а если уж дело дойдет до штрафа в десять тысяч баксов, это я как-нибудь смогу себе позволить.

В одну из ночей, полтора года назад, вскоре после того, как, согласно официальным заявлениям, Форт-Уиверн был закрыт, я с помощью кровельных ножниц проделал отверстие в сетке ограды – как раз там, где она пересекает водоотводный канал. Искушение исследовать это огромное и неведомое мне пространство было слишком велико, чтобы я мог ему противиться.

Если это кажется вам странным, попытайтесь поставить себя на мое место. Я в ту пору уже давно перестал быть мальчиком, грезящим о приключениях, и мне исполнилось двадцать шесть лет. Вы в этом возрасте, если пожелаете, можете сесть в самолет и полететь в Лондон, поплыть, коли вздумается, на корабле в Порте-Валларта или прокатиться на Восточном экспрессе из Парижа в Стамбул. У вас, скорее всего, имеется водительское удостоверение и машина. Вы не обречены на то, чтобы всю свою жизнь проторчать в крохотном городке с населением в двенадцать тысяч жителей, из ночи в ночь объезжая его на велосипеде, изучив каждый уголок не хуже собственной спальни. Поэтому вам вряд ли понять неуемную тягу к новым местам, которую испытывал я. Так что сделайте скидку на это.

Форт-Уиверн, названный в честь прославленного героя Первой мировой войны генерала Гаррисона Блэра Уиверна, был создан в 1939 году как учебная и вспомогательная военная база. Занимая территорию чуть ли не 70 тысяч гектаров, Форт-Уиверн является далеко не самой большой, хотя и не самой маленькой по площади военной базой в штате Калифорния.

Во время Второй мировой войны здесь находилось танковое училище, где готовили боевой и обслуживающий состав для всего, что передвигается на гусеницах, а выпускники училища сразу же отправлялись на различные театры военных действий в Европе и Азии. На территории Форт-Уиверна располагались и другие учебные центры, в стенах которых готовили первоклассных подрывников и саперов, диверсантов, артиллеристов, полевых врачей, офицеров военной полиции, шифровальщиков. Здесь же проходили подготовку десятки тысяч простых пехотинцев. На огромной территории военной базы имелся артиллерийский полигон, взлетное поле, разветвленная сеть глубоких подземных бункеров, в которых хранились боеприпасы. Здесь было гораздо больше строений, чем во всем Мунлайт-Бей.

В разгар «холодной войны» персонал Форт-Уиверна – только по официальным данным – составлял 36 400 человек одних только военных. Помимо них, на базе постоянно жили около тринадцати тысяч детей офицеров и свыше четырех тысяч гражданских лиц, имевших отношение к обслуживанию базы. На содержание базы министерство обороны ежегодно выделяло более семисот миллионов долларов, сто пятьдесят из которых шли на оплату труда контрактников.

Форт-Уиверн прекратил свое существование согласно решению Комиссии по закрытию военных баз и передислокации. Звон денег, высыпавшихся в связи с этим из окружной казны, был таким громким, что лишил сна местных торговцев, предвидевших потерю прибылей, и их детей, плакавших от страха остаться без приличного образования. Радиостанция «Кей-Бей» потеряла треть своей аудитории, почти половину тех, кто слушал передачи по ночам, и в результате была вынуждена значительно сократить штат служащих. Именно поэтому Саше пришлось совместить работу генерального менеджера и ночного ведущего, а Доги Сассман за ту же зарплату работал еженедельно восемь часов сверхурочно и при этом никогда не вздымал в протестующем жесте свои татуированные лапы.

Все годы существования Форт-Уиверна на его территории постоянно велось широкомасштабное строительство. Оно производилось под покровом глубокой тайны специально отобранными компаниями, специализирующимися на выполнении военных подрядов, а их сотрудники были вынуждены давать подписку о неразглашении секретов под страхом провести остаток жизни за решеткой в случае ее нарушения. Ходили слухи, что в связи со своей гордой историей центра военного обучения и подготовки Форт-Уиверн был избран в качестве главного оплота разработки химического оружия и превращен в глубоко засекреченный, способный к автономному существованию и биологически надежный подземный комплекс.

Принимая во внимание события последних двенадцати часов, я был более чем уверен, что во всех этих слухах кроется изрядная часть правды, хотя и не имел пока ни единого доказательства, говорившего в пользу того, что подобная цитадель на самом деле существует.

Заброшенная военная база являет собой зрелище, которое в одно и то же время поражает, нагоняет страх и заставляет ощутить масштабы человеческого безумия почище всего того, что можно увидеть в лаборатории по разработке криобиологического оружия. Я отношусь к Форт-Уиверну – такому, каким он является сейчас, – как к огромному и мрачному луна-парку, разделенному, подобно Диснейленду, на различные зоны, но с той разницей, что сюда допускается лишь один посетитель со своей верной собакой.

Больше всего мне нравится здесь Город мертвых.

Городом мертвых эту часть заброшенной базы назвал я. Вероятно, в те дни, когда Уиверн процветал, она называлась как-нибудь иначе. Здесь стоит свыше трех тысяч коттеджей. Некоторые из них были рассчитаны на холостых и незамужних одиночек, в других жили семейные пары с детьми, решившие обосноваться не в городе, а на территории самой базы.

Архитектурно эти невзрачные сооружения ничем не отличаются друг от друга, и каждое из них является точной копией соседнего. Они предоставляли минимум удобств жившим в них – преимущественно молодым – семьям. В военные годы обитатели этих бунгало сменяли друг друга почти каждый год. Несмотря на свою похожесть, эти домики весьма симпатичны, и когда ходишь по их пустым комнатам, начинаешь ощущать когда-то бурлившую здесь жизнь – с любовью, смехом, веселыми вечеринками.

Улицы Города мертвых, проложенные с военной аккуратностью, делят его на идеально ровные прямоугольники. Сейчас по ним путешествуют лишь клубы пыли да сухие шары перекати-поля дожидаются дуновения ветра, чтобы продолжить свой бессмысленный путь в никуда. После того как заканчивается сезон дождей, трава здесь почти сразу становится бурой и остается такой в течение всего года. Кустарник засох, деревья вдоль улиц почти все погибли, и их голые черные ветви кажутся тощими руками, в отчаянии цепляющимися за такое же черное небо. Дома обжиты неисчислимыми полчищами мышей, под стрехами свили гнезда птицы, и пороги бунгало покрыты теперь толстым слоем сухого птичьего помета.

Было бы логичным предположить, что власти решат либо и дальше поддерживать все эти постройки – на тот случай, если они вдруг понадобятся, – либо снесут их подчистую, но ни на то, ни на другое попросту нет средств. Вот и царят здесь запустение и упадок. Постепенно разрушаясь, бывшая военная цитадель все больше напоминает город-призрак, заброшенный старателями после «золотой лихорадки».

Когда слоняешься по Городу мертвых, возникает ощущение, что все в этом мире умерли от какой-то неведомой чумы и ты остался совсем один на всей планете. А иногда кажется, что ты сошел с ума и теперь существуешь в некой ирреальной и мрачной солипсической фантазии, невидимой для окружающих. Может почудиться и другое: будто ты умер, оказался в аду и обречен на вечное одиночество, а шныряющая между домами парочка линялых койотов с их длинными клыками и злобными глазами вполне может сойти за демонов. Впрочем, если ваш отец преподавал поэзию, а сами вы являетесь обладателем «стометровой цирко-мозговой арены», вы можете представить местечко, подобное этому, чем угодно.

Оказавшись в Городе мертвых этой мартовской ночью, я проехал несколько улиц, но ни на одной из них не задержался. Туман еще не забрался так далеко в глубь суши, и воздух здесь был гораздо более теплым и сухим, нежели в липкой пелене, затянувшей побережье. Хотя луна уже зашла, на небе ярко светили звезды, и ночь идеально подходила для экскурсии по Городу мертвых. Впрочем, даже для того, чтобы обследовать хотя бы одну эту часть Форт-Уиверна, потребовалось бы не меньше недели.

За мной наверняка наблюдали, но меня это нисколько не волновало. За последние несколько часов я привык к тому, что на меня постоянно устремлены глаза невидимых соглядатаев, и уже перестал нервничать по этому поводу.

За чертой Города мертвых начинаются бесконечные ряды бараков и других построек: некогда опрятные лавка, парикмахерская, химчистка, цветочный магазин, кондитерская, отделение банка. Теперь их вывески покосились и покрыты пылью. А вот и дневной детский сад. Дети военных, находившиеся в подростковом возрасте, посещали школу в Мунлайт-Бей, здесь же были детский сад и начальная школа. На затянутых паутиной полках библиотеки не осталось книг, кроме одной, забытой кем-то «Над пропастью во ржи». Тут же – стоматологическая и обычная поликлиники. Кинотеатр, на пустом экране которого красуется выведенное краской загадочное слово «КТО». Зал для игры в боулинг. Зал для занятий шейпингом и легкой атлетикой. Бассейн – давно высохший, с обломками бетона, валяющимися на потрескавшемся дне. В конюшнях давно нет лошадей, и лишь с каждым дуновением ветра оживает скрипами и стуком хор незапертых дверей в стойлах. Поле для игры в софтбол густо заросло сорняками, а посередине его вот уже целый год лежат разложившиеся останки мертвой пумы, успевшие за это время превратиться в скелет.

Однако меня не интересовало ни одно из этих мест. Проехав мимо них, я направился к сооружению, напоминавшему ангар и стоявшему над комплексом подземных помещений, в которых прошлой осенью, во время последнего посещения Форт-Уиверна, я нашел бейсболку с надписью «ЗАГАДОЧНЫЙ ПОЕЗД».

На багажнике моего велосипеда всегда укреплен полицейский фонарик со шторкой, регулирующей луч света. Остановившись у ангара и прислонив велосипед к стене, я освободил фонарик от резинки и взял его в руку.

У Орсона Форт-Уиверн вызывает одновременно и страх, и любопытство, но тем не менее во время всех моих ночных экспедиций сюда он неизменно оставался рядом со мной, не жалуясь и не скуля. Сегодня он был напуган даже больше обычного, но и на сей раз без колебаний следовал за мной.

Небольшая – в человеческий рост – дверь, врезанная в огромные ворота ангара, была не заперта. Включив фонарик, я вошел внутрь. Орсон следовал за мной по пятам.

Ангар не примыкает к взлетному полю, поэтому едва ли здесь когда-то хранились или ремонтировались самолеты. Под потолком были проложены извилистые рельсы, по которым вдоль всего помещения некогда двигался подвесной подъемный кран, отсутствующий ныне. Судя по тому, насколько массивны были стальные опоры, поддерживавшие эту конструкцию, кран предназначался для того, чтобы поднимать чудовищно тяжелые грузы. Бетонный пол выложен толстенными стальными плитами, в которых виднеются пустующие ныне углубления. Видимо, в свое время здесь крепились какие-то мощные механизмы, о предназначении которых теперь оставалось только догадываться.

Луч фонаря выхватывал из темноты секции рельсов для подъемного крана, которые образовывали на фоне стен и гофрированной жестяной крыши ангара правильные геометрические узоры, напоминавшие иероглифы какого-то неведомого языка. Половина подслеповатых окошек, тянувшихся высоко под кровлей, была разбита.

Меня снова охватило тревожное чувство, что я нахожусь не в заводском цеху или ремонтной мастерской, а в заброшенной церкви. От пятен смазки и разлитых по полу химикалий исходил странный запах, напоминающий церковные благовония. Постоянно царивший здесь холод проникал в кости и заставлял думать, что ты находишься в некогда священном, но давно оскверненном месте.

В тамбуре, расположенном в одном из углов ангара, находился лестничный пролет и шахта лифта, в которой уже не было ни кабины, ни подъемных механизмов. Точно я сказать не мог, но, судя по валявшимся здесь обломкам, в этот тамбур некогда попадали через другой проход, а затем те, кто демонтировал оборудование, просто проломили стену. Кроме того, я подозревал, что существование лестницы и лифта хранилось в тайне от тех, кто работал в ангаре. Сейчас у входа на лестницу остались лишь крепкий стальной каркас и высокий порог, но самой двери давно не было.

Распугивая лучом фонарика пауков и мокриц, я в сопровождении Орсона двинулся вниз по ступеням. На толстом слое покрывавшей их пыли виднелись следы, но они принадлежали нам самим и оставались здесь с нашего последнего посещения Форт-Уиверна.

Лестница вела на три подземных этажа, причем каждый из них был значительно больше, чем расположенный наверху ангар. Это была настоящая паутина коридоров и лишенных окон помещений. Сейчас тут было пусто и голо. Покидая эти катакомбы, их обитатели забрали абсолютно все, что могло бы пролить хоть какой-то свет на первоначальное предназначение этих помещений. Не осталось ни единого предмета, который мог бы подсказать или послужить хотя бы малейшим намеком на то, чем здесь занимались раньше. Теперь тут не осталось ничего, кроме голого бетона. Из стен были с корнем вырваны даже водопроводные трубы и вентиляционная система.

Я подозреваю, что это безжалостное опустошение было вызвано не только желанием хозяев военной базы оставить в тайне ее предназначение. Интуиция подсказывает мне, что, изничтожая все до последнего следы своей деятельности, они были движимы не только служебным рвением, но еще и стыдом.

И все же я не верю в то, что над химическим или биологическим оружием работали именно здесь. Учитывая то, какие требования безопасности предъявляются к подобным помещениям, они должны находиться в самом дальнем углу Форт-Уиверна, быть тщательно скрыты, упрятаны гораздо глубже под землю и значительно превосходить по размеру те три этажа, мимо которых я проходил сейчас.

И главное, те помещения, видимо, по-прежнему функционируют.

Но тем не менее я уверен, что здесь, в подземном пространстве под железным ангаром, велась крайне опасная и весьма необычная деятельность. Большинство комнат, в которых не осталось ничего, кроме бетонных стен, казались диковинными и в то же время наполняли душу тревогой.

Одно из самых странных помещений, окруженное лабиринтом коридоров и комнат меньшего размера, располагалось в центре нижнего этажа, куда еще не успела добраться пыль с поверхности. Это был огромный зал в форме яйца – метров сорок в длину и двадцать в ширину, сужавшийся к краям. Пол, стены и потолок этого помещения были покатыми, поэтому, когда я стоял здесь, мне казалось, что я на самом деле нахожусь в пустой скорлупе гигантского яйца.

Попасть сюда можно было через небольшое – размером примерно в половину человеческого роста – и круглое отверстие в стене. Судя по всему, в свое время оно закрывалось не дверью, а герметичным люком.

Приподнятый закругленный вход в помещение представлял собой своеобразный тоннель. Это обусловливалось толщиной стен яйцевидного зала – почти два метра прочнейшего армированного бетона, по которому сейчас скользил луч моего фонаря.

Все округлые поверхности внутри огромного яйца – и пол, и покатые стены, и овальный потолок – покрыты слоем необычного вещества – молочно-золотистого полупрозрачного стекла толщиной в пять или семь сантиметров. И все же это не стекло, поскольку оно обладает чрезвычайной прочностью и, если по нему постучать, отзывается глухим гулом трубчатых колокольчиков. Кроме того, на нем нет ни одного шва. Этот необычный материал тщательно отполирован и гладок, как влажный фарфор, но совсем не скользкий. Свет фонарика проникает внутрь его, заставляя мерцать и переливаться золотыми спиралями, рождает нежное свечение на поверхности этого покрытия.

Мы двигались по направлению к центру зала. Резиновые подошвы моих кроссовок тихонько попискивали, а когти Орсона цокали по гладкому полу, как маленькие поросячьи копытца.

Сегодня, в ночь смерти моего отца, в эту ночь ночей, мне захотелось вернуться на это место, где прошлой осенью я нашел кепку со словами «ЗАГАДОЧНЫЙ ПОЕЗД». Она лежала на полу, в самом центре огромного яйца, – единственный предмет, оставшийся во всех помещениях, расположенных на трех подземных этажах под металлическим ангаром.

Тогда я подумал, что кепку забыл кто-то из рабочих или инспекторов, наблюдавших за тем, как производится демонтаж оборудования, и ушедших последними. Теперь я знал, что все обстояло иначе. В ту октябрьскую ночь какие-то неизвестные, зная, что я решил обследовать эти помещения, тайком шли за мной по пятам, переходя с этажа на этаж, а затем проскользнули вперед и оставили бейсболку там, где я наверняка должен был на нее наткнуться.

Если все происходило именно так, то этот поступок следует расценивать не как попытку запугать меня, а как своеобразный приветственный жест, некую демонстрацию доброй воли. Шестое чувство подсказывало мне, что слова «ЗАГАДОЧНЫЙ ПОЕЗД» были каким-то образом связаны с работой моей матери. Через двадцать один месяц после ее смерти кто-то подбросил мне эту кепку, поскольку она являлась связующей ниточкой с моей мамой. Кто бы ни сделал мне этот подарок, он наверняка испытывал по отношению к ней глубочайшее восхищение и уважал меня хотя бы за то, что я ее сын.

Мне хотелось верить, что в не поддающемся разгадке заговоре, с которым я столкнулся, были и те, кто не воспринимал мою мать как злодейку и испытывал дружеские чувства по отношению ко мне. Пусть даже они не «почитали» меня, как говорил Рузвельт Фрост. Мне хотелось верить, что я имею дело не только с негодяями, но и с хорошими людьми. Теперь, узнав о том, какую роль сыграла моя мать в уничтожении прежнего мира, я предпочел бы получать информацию у тех, кто верил в то, что она руководствовалась лучшими побуждениями.

Мне не хотелось узнавать правду от тех, кто, глядя на меня, видел мою мать и выплевывал, словно проклятие: «Ты!»

– Есть здесь кто-нибудь? – громко спросил я.

Мой вопрос отразился от противоположных стен гигантской скорлупы и вернулся ко мне двумя отдельными эхами – по одному с каждой стороны.

Орсон, в свою очередь, тоже вопросительно фыркнул, и этот звук пролетел над гладким полом, как шепот ветра по воде.

Ответа не дождался ни он, ни я.

– Я пришел не для того, чтобы мстить, – сказал я. – Мне это не нужно.

Ничего.

– И я не собираюсь предпринимать попытки связаться с властями за пределами города. Исправить уже ничего нельзя, и я принимаю это.

Когда эхо моего голоса умолкло, тишина в овальном зале сгустилась и стала плотной, как вода. Прежде чем снова нарушить ее, я несколько секунд молчал.

– Я не хочу, чтобы Мунлайт-Бей, а вместе с ним я и мои друзья были стерты с лица земли за здорово живешь. Единственное, чего я хочу, – это понять.

Никто не пожелал удовлетворить мое любопытство.

Что ж, отправляясь сюда, я заранее знал, что на слишком многое рассчитывать не приходится.

Я не был разочарован. Я вообще редко позволяю себе испытывать чувство разочарования по поводу чего-либо. Жизнь научила меня терпеливости.

Далеко наверху, над этими рукотворными пещерами, быстро приближался рассвет. Я не мог больше тратить время на Форт-Уиверн. Прежде чем укрыться от поднимающегося смертоносного солнца в доме Саши, мне предстояло заглянуть еще по одному адресу.

Мы с Орсоном пошли обратно по молочному полу. Там, куда попадал свет фонарика, зажигались золотые спирали и вращались под нашими ногами, как новые галактики.

За овальным входом в зал в стену уходил узкий коридор, в свое время служивший, очевидно, воздуховодом. Проходя мимо, я заглянул в него и обнаружил там портфель отца – тот самый, который поставил на пол больничного гаража перед тем, как спрятаться под катафалк, и который уже не нашел, выбравшись из покойницкой. Когда я проходил здесь пять минут назад, его тут, разумеется, не было.

Я обошел портфель и посветил фонариком в темное пространство позади него. Никого.

Орсон дисциплинированно сидел возле портфеля, и я вернулся назад.

Портфель оказался на удивление легким, и я подумал, что он пуст, но когда я его встряхнул, то почувствовал, что внутри что-то есть.

Когда я расстегивал замки портфеля, мое сердце отчаянно билось. Я опасался, что обнаружу там еще одну пару вырванных глаз. Чтобы хоть немного успокоиться, я мысленно представил любимое лицо Саши, но от этого мое сердце забилось еще сильнее.

Я открыл портфель, и мне показалось, что, кроме воздуха, в нем ничего нет. Отцовская одежда, книжки, туалетные принадлежности и все остальные вещи исчезли. А потом я заметил спрятавшуюся в углу фотографию – ту самую фотографию моей мамы, которую я пообещал кремировать вместе с телом отца.

Я держал снимок в свете фонарика. Мама была удивительно хороша, а в ее прекрасных глазах светился глубокий ум.

В ее чертах я увидел сходство со мной. Неудивительно, что в свое время Саша с благосклонностью взглянула на меня. Мама улыбалась, и ее улыбка тоже была похожа на мою.

Орсону тоже хотелось взглянуть на карточку, и я повернул ее так, чтобы он смог посмотреть на нее. В течение нескольких секунд его взгляд блуждал по фотографии. Затем пес тоненько заскулил и отвернулся от снимка. На его морде была написана неподдельная грусть.

Мы с Орсоном на самом деле братья. Я – плод сердца и чрева Глицинии, Орсон – плод ее ума. В наших жилах не течет одинаковая кровь, но нас роднят гораздо более важные вещи.

Орсон снова заскулил, а я сказал ему твердым голосом:

– Все. Ее больше нет. Умерла и исчезла.

Надо быть жестоким. Надо жить будущим.

Бросив последний взгляд на фотографию, я сунул ее в карман рубашки.

Никакой печали. Никакого отчаяния. Никакого самосожаления.

Так или иначе, моя мать умерла не окончательно. Она живет во мне, в Орсоне и, возможно, в других таких, как Орсон.

Независимо от того, в каких преступлениях против человечества ее обвиняли остальные, она продолжает жить в нас – в человеке-слоне и его собаке-уродце. И пусть это нескромно, но я уверен, что мир только улучшился от того, что в нем живем мы с Орсоном. Мы с ним далеко не самые плохие ребята.

Покидая темный коридор, я сказал «спасибо» тем, кто оставил для меня фотографию. Уж не знаю, слышали ли они меня и действительно ли испытывали по отношению ко мне добрые чувства.

Оказавшись наверху и выйдя из ангара, я нашел свой велосипед там же, где оставил его. Звезды тоже были на прежнем месте.

Я поехал назад – через Город мертвых, по направлению к Мунлайт-Бей, где меня ждали туман и кое-что еще.

Часть пятая

Перед рассветом

30

Наверное, когда-то континент незаметно для всех наклонился, и этот дом с крытой дранкой кровлей и высоким белым крылечком, стоявший раньше где-нибудь в Нантакете, соскользнул и, проехав три тысячи миль, навсегда застрял здесь, в калифорнийских холмах. Предназначенный по виду совершенно для другой местности, он угнездился в тени пиний и оборотился фасадом на участок в один акр. От дома исходили очарование, уют и тепло обитавшей здесь дружной семьи.

Сейчас дом был погружен во тьму, но вскоре в нескольких окнах загорится свет. Розалина Рамирес встанет с первыми петухами и тут же примется готовить обильный завтрак для своего сына Мануэля, который должен вернуться после ночной – второй кряду – смены. Если, конечно, его не задержит на службе шквал бумажной работы в связи с убийством шефа полиции Стивенсона. Будучи гораздо более искусным кулинаром, нежели его мать, Мануэль, конечно, предпочел бы приготовить себе завтрак собственными руками, но он все равно съест ее стряпню до последней крошки да еще обязательно похвалит.

А пока Розалина спит в большой спальне, принадлежавшей когда-то ее сыну. Он ни разу не пользовался ею с тех пор, как шестнадцать лет назад здесь умерла его жена Кармелита, подарив жизнь их сыну Тоби.

В дальнем конце просторного заднего двора стоит сарай с двускатной крышей, крытой так же, как кровля дома, дранкой. Окошки его закрыты белыми ставнями. Поскольку участок расположен в самой южной оконечности города и примыкает к привольным холмам, здесь – раздолье для любителей верховой езды. Относившийся к ним прежний хозяин дома держал в этом сарае лошадей, теперь же в нем расположена студия, в которой Тоби выдувает из стекла свою жизнь.